➤主流的民雄鬼屋,和不那麼主流的鬼屋「原貌」 張嘉祥 :

老師口中的版本主要圍繞在民雄鬼屋中的荷蘭井。在鬼屋還不是鬼屋之前,劉容如的洋樓是民雄地區數一數二的豪宅,大戶人家都會請女傭人,其中一位女傭年輕貌美,和有家室的某房主人發生關係,被忌妒的女主人設計,投入井中。據說女傭當時已懷有身孕,怨氣很重,但井中的屍體一直沒被找到,下去井中也沒發現屍體。從此之後,到了深夜,就會有人看見井邊有女傭人的身影,洋樓開始接二連三的發生意外事故,最後劉姓家族全部都搬離洋樓,洋樓廢棄。

另外還有日本軍人在宅內發瘋開槍射殺整個部隊,或者置換成國民黨軍隊的傳說。我自己也是臺北地方異聞工作室的潛水讀者,想問宜安有沒有碰過比較超自然或難以解釋的經驗?

謝宜安 :

民雄鬼屋主流的故事,就是嘉祥講的那樣,有婢女投井跟日軍駐紮的傳說。但這兩個傳說我覺得都有可疑的部分,想像都太過理所當然了。婢女投井是很典型的舊時代有錢人家想像,但其實洋樓興建於1929年,婢女沒有以前普遍了。而且台灣應該叫「查某嫺」(tsa-bóo-kán),而不是「婢女」,用婢女這詞,就表示它可能是國語文化下的某種想像。

至於日軍,劉家洋樓又不是什麼軍事基地,沒必要駐紮在這裡,日軍一說跟台灣各地的「日軍刑場」的故事一樣,都是外省記憶下影響的產物。很多鬼故事沒什麼在地脈絡,只是反映了大眾對於恐怖的需求跟無根想像,作為娛樂材料在一些靈異節目、電影裡被消費。

嘉祥作為本地人而感覺民雄鬼屋「什麼都沒有」,應該是比較接近「鬼屋」原本的面貌。

➤重返童年的靈異現場 謝宜安 :

嘉祥覺得自己是「迷信」的人嗎?又或是你覺得,迷信是某種童年的特權?在你的故事裡,童年與咒語、神性是相連的。你會覺得,現在感受已經沒有以往強烈了嗎?你是否在成長後,感受到某個失去靈性的瞬間?

張嘉祥 :

6、7歲的時候我常常做一個夢,有關謀殺的噩夢,連續好幾次。夢中有一位穿白衣的女人,帶我坐在花圃的邊緣,像是在某一座社區公寓的中庭,一邊哭一邊很仔細的跟我說她被殺害、藏屍的過程和地點。醒來之後就都忘記,只記得她哭泣和仔細說明要我記得的感覺,還有我很害怕。

高中畢業,離開嘉義到台南唸書,我以為我的大腦早就不會再這樣處理壓力和困境,但我租的那棟三層樓透天厝,我住在房東過世父親的主臥房,入住半年後,好幾個晚上的凌晨三點,床對面的大頭電視會準時自己打開,前幾次我還會害怕,久了之後,我就會摸索床邊桌子上放的遙控器,把電視關掉。

甚至到了今年,我也以為我的大腦不會再這樣處理,但前幾天我去彰化的廟宇演出,當天唱完林秀媚這首歌,整個人一直起雞母皮(khí-ke-bó-phuê,雞皮疙瘩),回到臺北租屋處後,洗完澡躺在床上,突然就聞到香的味道,一起身味道就消失,躺下來味道就浮現。

我不覺得是靈性?或是連結到民俗或宗教那樣的面向,我可能不會這樣去理解,而是我大腦習慣這樣處理潛藏的情緒?

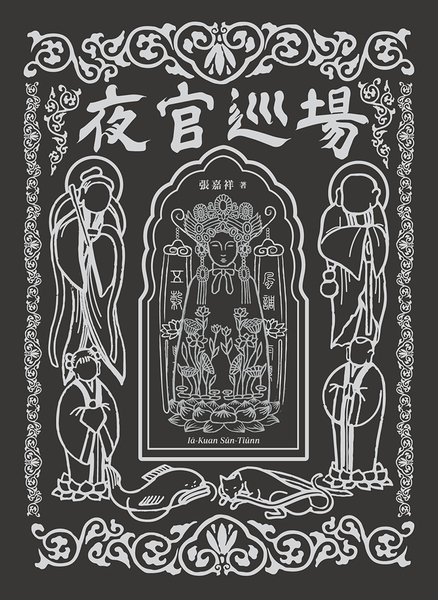

➤鄉土的召喚和民俗的體感 謝宜安 :⋯⋯ 好多讓我感到很熟悉的元素。而且不是只有我這樣,序言裡推薦人們也忍不住分享自己的兒時民俗經驗…… 好像《夜官巡場》具有某種魔力,可以勾起人們鮮活的民俗感受。

嘉祥出身豐收村,作為一個有水流媽陰廟的小村,民俗感似乎保存得相當完整。我在鹿港長大,也擁有很多民俗體驗,我以前都以為是因為鹿港的緣故——看來民雄也不遑多讓。作為豐收村的孩子,你什麼時候開始意識到自己跟其他人的不同?什麼時候開始感覺到,自己成長於一個十分獨特的民俗環境?

張嘉祥 :

比如水流媽廟夜晚中的求明牌儀式,說是民俗儀式,但在場景中生活,我覺得是難得火燒庄會有自己的夜市。但夜市裡聚集很多隨時會倒人家會的賭徒(其實不是啦),媽媽叫我不要待太久的那種分離感,我都還記得。靠近橋的那一側,會有一攤小貨車的燒土豆(熱花生),悶煮得綿綿爛爛,我沒有吃過比它好吃的燒土豆。

唯一比較有民俗儀式感的,是每年農曆4月26,火燒庄主神五穀王誕辰,是那種全村同樂,有野台戲、放電影、電子花車鋼管舞,每家每戶辦桌,互相串門拜訪的快樂。白天家家戶戶的拜拜,我反而常常躲到合作社,不參與這個環節。

嘉義縣民雄鄉豐收村(舊稱火燒庄)的五穀王廟(圖片來源:數位島嶼 )

我必須老實承認,我對於宗教或民俗儀式,其實並不熟悉,在阿媽過世之後,家裡只有阿母還熱衷拜拜,就算過去她抱怨都是阿媽要求她要拜拜。我阿爸是個無神論或不可知的實用主義者,我們這些小孩對於拜拜也是排斥、抗拒,覺得煩、責任中立的態度。我可能是從小被阿母逼煩了吧,所以才反過頭來看火燒庄過去的民俗儀式,回過頭來看才發現它們有自己溫柔的部分。

也想問宜安,在你經驗的童年或民俗經驗中,有沒有讓你覺得魔幻的經驗?比如柯智豪在《夜官巡場》推薦文中寫到,記憶裡拿菜刀砍鬼的儀式,我自己則是在葬禮上聽見電三弦的音色覺得很動人魔幻。

謝宜安 :

說到廟會,真的勾起我好多印象。我們家旁邊就有一間中型的廟,我固定初一十五都會帶菜餚去「犒將」(犒賞天將神兵的儀式)。印象中有幾次比較盛大的廟會,還有攤販來。每天都經過的熟悉廟埕一翻而為慶典現場,在那裡吃的棉花糖,真的好難忘。

民俗儀式真的帶來好多魔幻的場景。記得還很小的時候,就在那間廟的對面,乩童拿著法器從巷口走出來,一邊敲著自己的背。背都已經流血了,起乩中的乩童卻顯然沒感覺到痛。第一次看到真的很震撼,想了好幾天還是想不通,而且那種痛感彷彿殘留在觀看的人身上,想起總覺得好痛。

其實我們那邊的廟多半不大,酬神通常是布袋戲跟露天電影。但一次,為了酬謝一間路邊的小土地公廟,居然請來了歌仔戲團——土地公廟位置不好,歌仔戲沒有任何一個人看。在黑夜裡,搭起的歌仔戲棚閃著珠光,他們就這樣唱了一齣,真正獻給神明的戲。我有幸目睹到了這一幕,只覺得非常非常浪漫。而且當下有一種祕密的感覺,這份莊嚴與浪漫,全世界只有我一個人知道。

那個土地公廟的路口我其實不常經過,但後來阿嬤過世後,我跟夢中的阿嬤對話,就是在那個路口。夢裡的阿嬤跟我說她過得很好。

小時候除了這些原生的民俗以外,我也接觸過一些童謠,一些被整理過的民俗。就是在這樣的狀況下知道了「籃仔姑 」,並且知道「關籃仔姑」的儀式,但我只知道有這件事,還是很難相信以前真的有人會玩。

你小說的〈矮凳與洗手台〉也寫到了相近的「椅仔姑 」,並且在小說裡的註腳有提到你童年聽過。像我這種做民俗的,這時候就忍不住要田野了。幸好有這個對談機會,讓我可以問你:你小時候有聽說過椅仔姑的童謠嗎?有聽說過以前的人會玩嗎?

張嘉祥 :

在我有記持的時候,已經沒聽過有人玩椅仔姑了,但我總是對這個儀式很有印象,有可能是電視或是某本故事書讓我有童年陰影。我記不起那些旋律,但讀到東石鄉記錄的版本的時候,心裡就覺得,欸,就是這個!或許那可能是完全由記持虛構的回憶,但也可能是被我遺忘的記持,跳出來講話。

➤戒嚴體制下,斷裂的白色恐怖靈異敘事 謝宜安 :盧鈵欽 醫生。透過一場想像中的還魂,企圖彌補歷史中的遺憾與創傷。這是一個關於二二八的鬼故事。我自己很關注這個主題,因此覺得有這樣的二二八鬼故事敘述很好。

我之前在看「日據刑場」之類的靈異故事時,就覺得很奇怪,台灣的鬼故事很大部分受到戒嚴史觀的影響(因此才那麼仇視「日軍」),但是相較之下,我幾乎鮮少看到二二八、白色恐怖的靈異敘述出現在大眾鬼故事當中。明明二二八時死了那麼多人,聽說淡水河邊滿滿的屍體⋯⋯ 對於白色恐怖受難者家屬來說,他們也害怕屍體不完整,死者不能上路⋯⋯ 明明有這麼多恐懼的機會,卻沒有催生什麼鬼故事。要是真的有鬼神存在,那段時間遭遇屠殺的亡魂怎麼會安息?怎麼不會催生鬧鬼傳聞?

這種不平衡,因為《返校》的出現才有一點改變。我覺得,是我們的鬼故事缺乏轉型正義。嘉祥的二二八鬼故事,對我來說就是一個平衡的可能性。想問問嘉祥,為什麼會想寫一個二二八鬼故事?

張嘉祥 :林秀媚 跟盧鈵欽的故事,我一開始是看到李禎祥在民報上寫的〈陰陽同悲、人鬼共愁:二二八靈異物語〉這篇整理關於二二八靈異現象的文章,回過頭再去找林秀媚的口述資料,發現果然林秀媚真的親口說過。

我覺得比較讓我好奇的是,這些靈異現象或鬼故事,在我讀來其實非常「真實」,尤其是透過家屬的口述。如果站在讀者的立場,我覺得這些會是很好閱讀和共鳴的文本,但這些故事沒有出現在大眾面前。我只能猜想,所有關於二二八的紀錄、故事都因為戒嚴,讓我們沉默後產生斷裂。

這些二二八的靈異故事,在我讀來就是聊齋等級的文本,一點都不遜色經典名著,因為它們不只文本敘述上動人,而且還跟現實有緊密的連結。想偷偷推坑一下美劇《鬼入侵 》,把鬼的概念重新詮釋,而且是從一個很溫柔照護的角度(但還是很可怕)。對我來說這些二二八的鬼故事,就像是這些家屬溫柔照護的角度,他們口中敘述的思念構成的鬼魂。

➤《夜官巡場》後的創作計畫 謝宜安 :

張嘉祥 :

最後,也這邊揮手呼喚,我還有一個Podcast節目「台灣熱炒店」,接下來預計策畫一期有關鬼仔古或都市傳說、靈異現象的節目,希望有機會邀請宜安來到節目。●

夜官巡場(精裝小說專輯版) Iā-Kuan Sûn-Tiûnn 內容簡介➤ 】

作者簡介:張嘉祥

1993年出生。國立東華大學華文文學系畢業,目前就讀台灣師範大學台文所。嘉義民雄人,火燒庄張炳鴻之孫。從事音樂製作及創作、文學創作、Podcast主持等。現為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長、Podcast《台灣熱炒店 》節目主持人。2021年出版《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》專輯,入圍第33屆金曲獎最佳新人。曾獲文化部110年度青年創作獎勵、文化部110年度扶植青年藝術發展補助計畫補助、文化部110年度語言友善環境及創作應用補助等。

景」,目的在於讓評審快速理解角色的動機,同時呈現整部作品的懸念與賣點:「像我就寫了法庭辯論的戲,因為這是我擅長而別人沒有的優勢。」他說。

景」,目的在於讓評審快速理解角色的動機,同時呈現整部作品的懸念與賣點:「像我就寫了法庭辯論的戲,因為這是我擅長而別人沒有的優勢。」他說。

夜官巡場(精裝小說專輯版)

夜官巡場(精裝小說專輯版)

英美書房》防鑽漏洞!Amazon電子書取消14天內退貨政策,及其他藝文短訊

【產業消息】

■Kindle使用者請注意!Amazon電子書退貨政策將大幅調整,讀者再也無法於購書後14天內無條件全額退貨退款。長久以來,Amazon的電子書退貨政策過於寬鬆,讀者就算讀完整本書,只要在購書後14天內申請退貨,都能申請全額退款。網路上也有TikTok使用者鼓吹鑽漏洞,拍攝如何退書的教學短片,觀看次數超過1,700萬次。

這類鑽漏洞的消費行徑,不只影響到作家的版稅收入,也害作家銷量被低估,進而影響出版社未來的出版及簽約意願,因此今年英國作家協會(Society of Authors ,簡稱SoA)及美國作家公會(Authors Guild)與Amazon高層多次對談,甚至公開呼籲將電子書退貨審閱期縮短為48小時,吸引超過7.8萬人連署響應。這兩個作家公會於9月21日收到Amazon高層來信,信中提及Amazon預計於今年年底前調整電子書退書機制:未來即使在退貨期限內,讀者只要閱讀超過10%篇幅,就無法直接使用自助退書功能,增加退貨難度。

■明年將滿一甲子的義大利波隆那童書展,宣布將拓展版權交易業務,明年除了持續耕耘全球童書出版和插畫界的媒合之外,也將開放版權中心給成人大眾書籍的版權交易。書展主辦單位表示:「無論是兒童、成人或教育出版,全新的升級版波隆那體驗將包含完善的版權交易、訓練活動、展覽和交流。」波隆那童書展2023年將於3月6日至9日登場。

■烏克蘭出版界盛事「利維夫書展」(Lviv BookForum)攜手英國威爾斯的海伊文學節,將於10月6日至9日舉行書展和多場作家座談。會中烏克蘭作家、專家、記者將和國際作家對談,受邀者包括諾貝爾獎得主古納(Abdulrazak Gurnah)、作家瑪格麗特.愛特伍、艾莉芙.夏法克、尼爾.蓋曼、哈拉瑞(Yuval Noah Harari)等。每場對談的主題雖不離烏俄戰爭,但從多面向討論更普世的當代問題,如解殖民、藝術反抗、女性、歷史與記憶等。海伊文學節會將利維夫現場節目錄影放上利維夫書展聯名網頁,並加上英文和烏克蘭文字幕,供全球觀眾免費觀賞。

■超越航海王的「真.One Piece」誕生!法國藝術家伊恩.曼努許(Ilan Manouach)將數位版《ONE PIECE航海王》印出來,製作成一本總數21,450頁、書背厚達80公分的書籍,取名為《ONEPIECE》。這本書號稱世界上現存最長書籍(目前金氏紀錄最厚書籍的書背長49.6公分),由法國出版社JBE出版,定價1,900歐元,限量50本,在9月7日推出後搶購一空。

JBE出版社稱本書是「不可閱讀的雕塑」,作品理念是將人們對數位漫畫的理解,從內容的「質」轉向網路散布的「量」。JBE甚至認為本書不可能有侵權問題,因為實際上不可能有人讀這本書。《ONE PIECE航海王》原版權方日本集英社方面則僅表示JBE的書未獲許可,在法國他們僅將版權授與Glénat出版社。

【得獎消息】

■當世界停下,你將聽到鳥兒歌唱。為獎勵「歌頌自然世界之美、為我們的星球帶來希望」的著作,英國自然書寫文學獎「韋恩萊特獎」(James Cropper Wainwright Prize)在夏末初秋宣布3項大獎得主,得獎者均可獲得獎金和紙藝家海倫.穆索懷特(Helen Musselwhite)受獎項委託的原創作品。

這屆韋恩萊特獎首度頒發「自然與環保童書獎」,得主為《最大的腳印》(The Biggest Footprint: Eight Billion Humans. One Clumsy Giant)。在這本幽默又可愛的知識性繪本中,作者席爾斯兄弟(Rob and Tom Sears)想像地球80億人口是一個3公里高的巨人,這個巨人需要地方住、要吃東西、還製造出像山一樣的垃圾。相比起來,地球上所有老虎加起來只有一個巨人拇指大,所有長頸鹿加起來也只勉強到巨人腳踝,要是被踩到可不得了!

作者利用統計數據和簡單的公式,將人類耗用的資源量具體畫成插圖,透過和其他生物的比較,一眼就能了解人類擁有多大的破壞力。嘿,別喪氣,這個巨人同時也能輕鬆撿起所有海洋中的塑膠,或種下一棵棵新樹。評審稱讚本書「能幫助所有人、幫助任何年齡層的讀者了解我們此生最大的威脅,並負起責任」。

「自然書寫獎」得主為生態攝影師詹姆斯.埃德雷(James Aldred)的《蒼鷹之夏》(Goshawk Summer)。2020年初疫情之始,受託進入英格蘭南部新森林(New Forest)保留區的埃德雷獲准留下繼續拍攝工作,未料卻度過最不可思議的一個夏天——天空不再喧囂,空無一人的古老森林盈滿豐沛的新生命。在埃德雷筆下,蒼鷹有如大自然的具象化身,當森林外的世界陷入對未知病毒的恐懼,蒼鷹以食物鏈頂端的王者之姿穿梭林間、掠食、餵哺、生長,一如千百年來理所當然。

「環境保護獎」則頒給《吃到滅絕》(Eating to Extinction)。作者丹.薩拉迪諾(Dan Saladino)是英國BBC廣播電台Radio 4的飲食記者,15年來在世界各地研究即將或已經滅絕的可食植物,揭露飲食文化、農業史與現代食品產業千絲萬縷的關聯,呼籲人們重視物種多樣性。當大規模種植致使物種朝向單一化,不只原始飲食習慣會因此式微,各種食物的口味、香味、口感也可能永遠消失。更重要的是,單作種植將使環境變得脆弱,難以面對氣候變遷和蟲害,直接對人類的健康和地球環境造成威脅。本書既是自然書寫,也是了解飲食如何代表人和文化的人類學研究。

【作家動態】

■布克獎得獎作家、《狼廳三部曲》作者希拉蕊.曼特爾(Hilary Mantel)於9月22日安詳辭世,享壽70歲。曼特爾被譽為本世紀最偉大的英文小說家之一,於1974年開始創作小說,作家生涯共出版17本著作,尤以歷史小說見長。其中以英國都鐸王朝亨利八世的宮廷為背景的《狼廳三部曲》不只改編成影集,更翻譯成41種語言,全球熱銷500萬冊,更獲布克獎殊榮。

與曼特爾長期合作的編輯皮爾森(Nicholas Pearson)表示,上個月他才和曼特爾在一個陽光燦爛的午後比肩談天,曼特爾興高采烈地與他聊起手邊剛起頭的新故事,可惜我們再也無緣拜讀。

成年後的曼特爾始終為慢性病所苦,更因為子宮內膜異位症的手術後遺症而無法生育。本月月初英國《金融時報》採訪曼特爾時曾詢問她「是否相信有死後世界?」,曼特爾回答她相信,只是無法想像會是怎樣的型態,「畢竟宇宙不會受制於我的想像」。

■美國記者兼社運人士、著作等身的社會學家芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich)於9月1日逝世,享壽81歲。艾倫瑞克長年關注美國低薪勞工的處境和女性權益,2001年出版《我在底層的生活》登上《紐約時報》暢銷榜,在網際網路泡沫最盛之際打破經濟成長雨露均霑的假象,促成政府和社會正視貧窮族群的困境。她之後相繼出版《失控的正向思考》、《失業白領的職場漂流》等,戳破美國夢的虛幻,直指社會過度號召正向思考而忽略現實結構。

艾倫瑞克年輕時想成為科學家,還因此從物理、化學走到細胞免疫研究博士。在2000年發現罹患乳癌後,她開始思考醫療與控制、死亡與存活,於2018年將其生物、哲學和社會觀點集結成《老到可以死》。她兒子表示母親對死亡早有心理準備,也許她在寫下《老到可以死》時就已完成了自己的終極思辨:「這個世界充滿生機⋯⋯我們當中曾一瞥這個活力宇宙的人⋯⋯不會覺得死亡是可怕地躍向深淵,反而更像是擁抱持續進行的生命。」

【新書快報】

就算這次沒有踏出國門,也少了語言隔閡,亞瑟的旅程依然荒謬精采;被誤認為荷蘭人的他,甚至還得絞盡腦汁將自己「扮成美國人」。然而,即使橫跨沙漠,駛過曲折海濱,亞瑟終將發現人無法逃避自我。

疫情初期,史蒂芬.金捫心自問到底什麼題材能讓他感到快樂,於是一幅景象從他想像世界的深處浮起:空無一人的街道、鬧鬼的房子、從屋簷墜落地面的石像怪雕像、恢宏的宮殿以及高聳入雲的玻璃高塔,構成一座廢棄卻充滿活力的廣大城市,激發他寫出這個故事。史蒂芬.金在經典的童話結構上添加古怪又出人意表的轉折,究竟這個故事能否順利迎來「從此過著幸福快樂日子」的美好結局?●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量