臺北,不僅是臺灣的首善之都,也是最國際化的城市,而國際文化交流究竟如何發生呢?臺灣有哪些獨特的經驗,令國際友人著迷不已呢?藝文節慶通過那些機制,碰撞出不同國家、創作者之間的藝術火花?本集邀請到臺北詩歌節策展人鴻鴻與中山大學藝術管理與創業研究所助理教授魏君穎,一起聊聊臺北的國際文化交流。

Openbook閱讀誌攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》,推出「閱讀臺北二三事」,用4集的節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,有自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。《文化快遞》自2000年刊行至今,以文化局轄下藝文館舍及辦理的藝文活動為出發點、涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、空間、人物、藝文活動,從不同角度記錄文化臺北,是臺北極具代表性的藝文資訊刊物。在臺北各捷運站點、藝文館所、臺北市立圖書館等都可以免費索取獲得,也可以支付郵資免費訂閱。

【精彩內容摘錄】

➤詩歌,是很利於國際文化交流的文體

鴻鴻:詩很符合現在網路世代的特性,輕薄短小,以溝通面來說,格外容易。比如,如果小說家之間要交流,尤其跨國交流,一定要有翻譯。

主持人:對,沒有翻譯的話,根本不知道彼此在講什麼。

鴻鴻:就算讀者很熟悉的小說家,他有一本新作品,若沒有翻譯,也沒有辦法做討論,讀者也無法與他交流。但詩其實很容易,詩人的作品一拿出來,每首都不長,所以不同國家的國際詩歌節,都非常樂意邀請國際詩人做交流。

像臺北詩歌節每屆邀請來的詩人,我們可能翻譯個5首到10首詩,讀者或臺灣的創作者很快能抓到這位詩人的特性,並進行交流。

➤國際文化交流如何發生?

魏君穎:我研究的面向,比較是跟文化政策有關。在文化交流上,我關注國家如何通過政策,無論經由補助、設立辦事處、簽訂合作備忘錄等等,讓文化交流能實際上發生。我們希望將更迷人的,包括詩人、音樂家、藝術家,以及其中不同國家的文化,帶到眾人面前,這過程中,政府跟藝術家的關係是如何?政策跟其他政策的關係又是什麼,這是我當初在做研究時,想探究的部分。

我到一個地方旅行時,第一件事可能會比較俗氣先去逛超市,當然要補個貨啦,當然我也會到書店看看,也會去看看我最近的表演場館,有沒有剛好我可以觀賞的節目,排進行程之中,常常會以包括像場館也好,藝術節也好,當成旅行的重要目的。

➤一位國際詩人,不僅代表一種文化,也代表一種當代經驗

鴻鴻:我自己把「臺北詩歌節」當成臺灣跟國際詩人交流的平臺。雖然這2、3年因為疫情,沒有辦法邀請國外詩人來,但過往我們都將邀請國際詩人視為重點。每屆邀請的人沒有很多,大約5、6位,但希望每一位都有他的特殊性、代表性與差異性。詩人來臺北時,不只帶來個人的作品,也代表某一種文化、意識,或者某一種當代史經驗。像我們過去邀請過伊拉克、巴勒斯坦、亞美尼亞與烏克蘭的詩人。

主持人:你有算過到現在已經有多少國的詩人了嗎?

鴻鴻:沒有。但是每一年來的詩人都是出版市場上,其實比較不容易看到的。雖然剛剛提到,詩的交流很容易,但其實在出版上,對於當代國際詩的翻譯,臺灣是弱項中的弱項。除非得了諾貝爾文學獎,否則很少翻譯當代國際詩人的作品。辛波絲卡被翻譯的比較多,但其他詩人,其實非常非常少。

身在臺灣的一位寫作者、詩的愛好者,其實不太知道整個世界的詩人在寫什麼、發生了什麼事情。我認為這是臺北詩歌節的責任,如果官方今天要辦活動,它應該要能把出版缺口補上來,透過我們邀約的詩人。比如,臺北詩歌節邀約日本詩人谷川俊太郎之前,其實臺灣沒有他的詩集,只有一些繪本。他來了之後,一口氣出了好多本,我覺得這是滿正向的例子。

➤從原住民詩歌,思考臺灣文化主體性

主持人:你如何決定邀請哪些對象?

鴻鴻:我通常會審時度勢當下的社會需要。比如,有幾年臺灣正在推動婚姻平權,我連續兩年邀請了同志詩人來做臺北市駐市詩人,讓他們在臺北可以待比較久,跟臺灣詩人、讀者有比較多的互動。太陽花318學運那幾年,我邀請一些比較有議題性的詩人。這大概跟當時社會的氛圍有關,有點像下藥,當下需要什麼藥,也有點像借刀殺人,藉某一位詩人把特定議題凸顯出來。

臺灣詩人陳昭淵與2018年臺北詩歌節臺北市駐市詩人香港詩人Nicholas Wong(黃裕邦),延伸閱讀:捕獲外星詩人

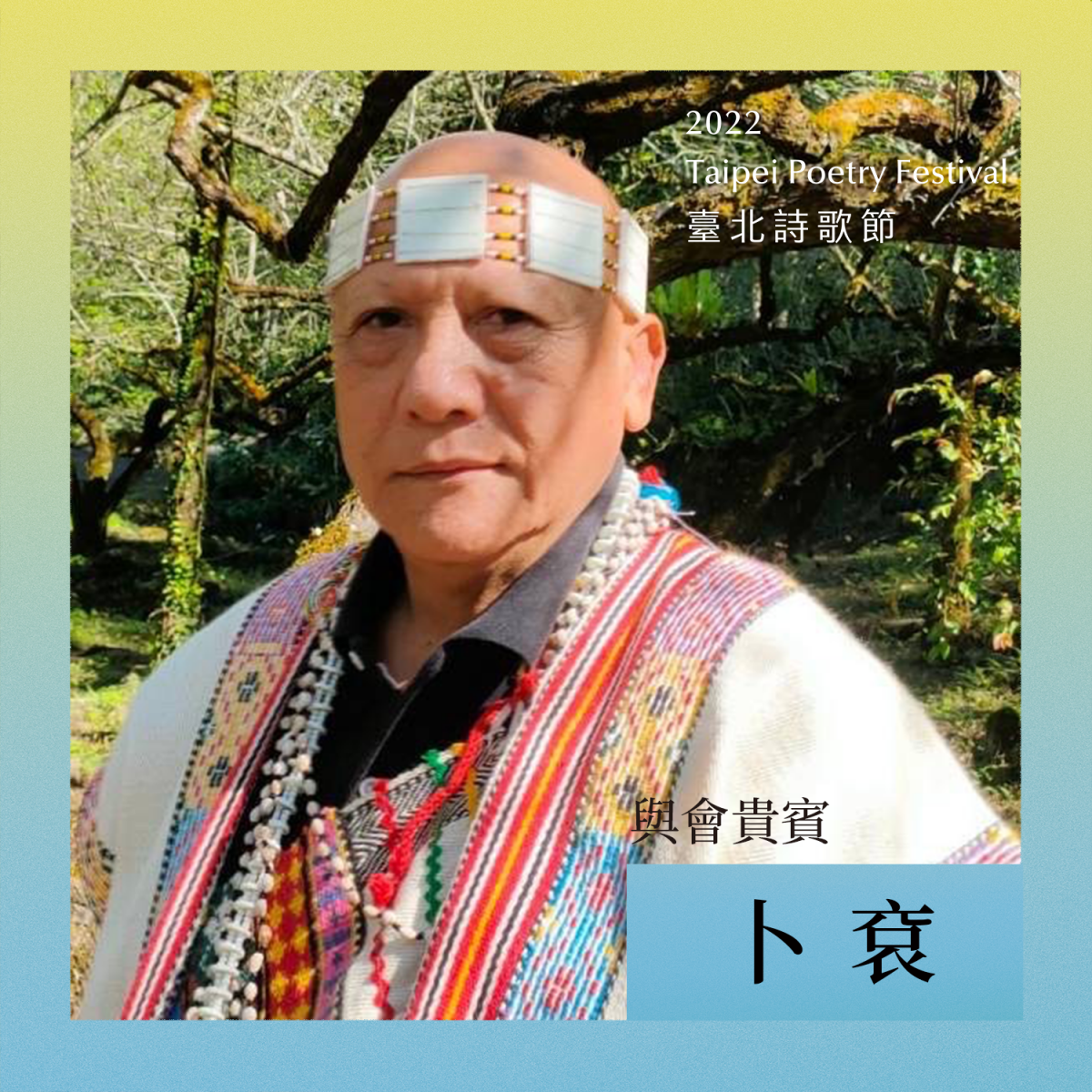

今年臺北詩歌節邀請的焦點詩人,是來自高雄布農族的卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端,他是一位老先生,他推動布農語的標準化跟布農語寫作非常多年。我們可以注意到,臺灣原住民的小說家、散文家較為人所知,包括夏曼.藍波安、孫大川等人。但是,原住民詩人其實讀者基本上很少能接觸到,可能只有原住民文學獎得獎時,才會有得到一些關注。我認為應該要推介更多原住民詩人,對於現在臺灣正在進行的,包括文化主體性的思考、多元文化的建立,都很有幫助。

卜袞為布農族重量級詩人,現居高雄山區。生於1956年,國立中正大學台灣文學所碩士,曾主編《山棕月語》季刊,長期致力於族語研究與推廣,並從事族語文學創作。現任臺灣布農族語言協會理事長。著有雙語詩集《山棕・月影・太陽・迴旋──卜袞玉山的回音》。(攝影:林秀妹)

➤臺北詩歌節,以詩為核心的跨領域藝術節

鴻鴻:臺北詩歌節其實是歷史很悠久的文化活動。2000年時,臺北市文化局創辦這個活動,一開始它以大型文學節慶的概念來做,邀請大師級的詩人來臺灣,舉辦多場公開講座。

我從2004年接到現在,18年了,我把它轉型成「以詩為核心的跨領域藝術節」。我希望邀請更多的藝術家,比如戲劇、音樂、舞蹈、影像等等,利用詩做各種創作。這也不是我的首創,我參考柏林詩歌節,它邀請很多國外的詩人來跟本國藝術家、音樂家合作,甚至排練好幾個禮拜,在劇場裡做演出。我覺得非常羨慕,詩本來也有點小眾,應該讓詩有更多擴增的可能性,讓影迷、音樂愛好者會因為這樣的活動,關注到詩。如此,也能推動國內的藝術創作者,請他們用詩來做創作。

王榆鈞是很好的例子,她曾在2006年的臺北詩歌節獲得詩歌大賽首獎,後來,她一心一意朝「以詩入歌」的方式創作。今年,我們邀請她回來重新辦一場演唱會,展現她多年來耕耘的成果。結合不同藝術領域,讓詩歌節變得比較不一樣,它並非純粹文學性的文學節。

時間:10.08(六)19:30|地點:中山堂光復廳(臺北市延平南路98號)|演出:王榆鈞、張心柔|索票方式|9.21(三)12:00開放線上索票,每人限索 2 張,數量有限,索完為止。活動當日將依現場情況開放候補。

➤文化、創意工作中,如何避免官僚化的弊端

主持人:臺北詩歌節是一年一標的標案,意思是每年都只能做一年的打算?

鴻鴻:沒錯。2005年,我邀請當時柏林詩歌節主席湯瑪士(Thomas Wohlfahrt)來臺灣時,我曾跟他簽了一份合作的備忘錄。希望有資金,比如翻譯十位臺灣詩人過去,也翻譯十位他們的詩人過來,在我們這裡成立一個網站,大家談得很高興,也跟當時的文化局長談得很高興,也都簽了。到了來年,人事變遷,當我申請挪一塊預算來做這份備忘錄時,卻發生了變化。

主持人:馬車變回了南瓜?

鴻鴻:沒錯,又變回南瓜了。所以那時候,我覺得其實不見得需要一個每年一度的詩歌節,但需要一個專責單位,長久跟國外進行持續性的交流。那時候,我一直呼籲要有臺北文學館。

國家級的臺灣文學館或許是一個可能專責的單位,但臺文館的主要任務並不是國際交流,而是發掘臺灣自己的東西。臺北文學館籌備處,今年又重新開始成立,可能是第3次了吧,期待未來成為推動臺灣跟國外的詩人、文學家交流的窗口。

主持人:我不知道魏老師從政策的關注者怎麼看?在文化、創意工作中,如何避免官僚化的弊端?

魏君穎:這真的是很大的問題,我們很難在這一集裡面回答完。就我所知,有一些文化團體,它申請自己成為法人化的單位,不管是財團法人、行政法人,它可以擁有一定的自籌財務彈性,預算使用上,就不需要面對審計單位或者是民意代表的質詢等等,然後透過董事會、會計師簽證等方式,某種程度上維持一定的公正性,但也避免了公務預算上的使用限制。

所有的節慶或國際文化交流的活動上,是不是都能如此?如何維持節慶或是組織在藝術面的創造力,而避免過於商業化,不受到資方贊助上面的影響?其實一直都是我們這個領域,希望找到的關注點跟解方。

➤文化交流的轉向:傳遞美好時,也誠實接受我們有醜陋、不堪的歷史

魏君穎:過去談到「文化外交」時,長期以來,多少有負面的包袱,接近所謂的propaganda,好似它只去宣傳國家或是政權非常正面的那部分。可是,這件事情越來越行不通。原因很多,其中一項是現代人能接收訊息的管道已經非常多元了,他不會再滿足於官方的媒體傳達訊息與樣板。今天一個國家想對外做交流時,必須更注重相互了解跟交流。

若一個國家的宣傳,僅有非常好的一面,那我們會很本能地認為:「這攏是假的」,這一定都是騙人的。我們知道,社會一定會有好的、壞的、美的、醜陋的。所以,當我們告訴別人,自己好的、自豪的面向時;同時也要接受,我們有還沒做好、不堪的那一面,但是,我們誠實地面對它。

這可能包括臺灣近年來談「轉型正義」的這塊,我們如何面對自己有這樣一段歷史,在其他同樣也有轉型正義歷史的國家做相互交流時,會是我們現在談國際文化交流時,可以更深化的部分。

文化交流並不是只在乎「我要告訴你我有多好」。現在的轉向是:我們一起來看看,我們共同在乎什麼事情,我不介意告訴你,我有我的煩惱,但是我願意與你共享。

➤怕國際友人餓著、吃不飽,也是種臺灣文化

魏君穎:國外的友人,總是在這麼一些些、小小的在城市走跳過程中,有一些不管是被嚇到,或者很好吃的、很感官的回憶,會讓他們在這個城市,多多少少留下了一些很個人的、獨特的回憶。

鴻鴻:我第一次碰到日本作家四方田犬彥時,我帶他到臺北的晉江茶堂吃客家菜,他非常喜歡。後來,他每次來臺灣都說:「鴻鴻,我們可不可以再去吃那一家」,那真的是溫暖,非常庶民、在地又傳統的餐館。

魏君穎:因為疫情的關係,很多的活動都轉往線上,甚至像國際研討會也經常都改用線上的方式進行。我們常常會有一點點洩氣的是,每次要發表一篇論文時,都要飛到他國,要準備行李,當然過程很辛苦,可是有機會能呼吸到當地的空氣,享用在地的食物。

那我們希望邀請國際藝術家來臺灣,以我們好客的性格,一定要把他們餵飽,讓他們開心地想再來一次。與其說臺灣或臺北文化中,最讓人印象深刻的,恐怕也是這一部分吧,每次請他們來,都怕他們餓著,回去還一定要準備伴手禮,讓他們帶回去,這的確是很獨特的臺灣性格。

主持人:會想要放一本臺灣的詩集嗎?

魏君穎:好主意,可以請鴻鴻老師推薦我們,下一次,很重的論文集就不要帶了,買鳳梨酥加上詩歌集,讓他們帶回去。

鴻鴻:近期剛好有一本很好的書出版了,書名為《徙:臺灣當代詩人十三家》,有中英對照的臺灣詩人的選集,印得非常的漂亮,且不厚,很適合當伴手禮。

➤臺灣的國際文化關係,該如何思考?

魏君穎:今年臺灣文化策略研究學會出版了一本《臺灣的國際文化關係──文化作為方法》,其中有關注臺灣節慶或場館的文章,邀請不同學者撰文,共計13篇。內容探索臺灣國際文化關係、文化外交與文化激流的學術與實務,包含視覺藝術、表演藝術、博物館、當代藝術及藝術節慶、工業遺產與藝術平臺網絡、新媒體科技應用等不同面向。回顧多年來無論政府部門、藝術組織,以及個人藝術家的努力,思考這些國際文化交流對於文化策略研究的啟示。

魏君穎:今年臺灣文化策略研究學會出版了一本《臺灣的國際文化關係──文化作為方法》,其中有關注臺灣節慶或場館的文章,邀請不同學者撰文,共計13篇。內容探索臺灣國際文化關係、文化外交與文化激流的學術與實務,包含視覺藝術、表演藝術、博物館、當代藝術及藝術節慶、工業遺產與藝術平臺網絡、新媒體科技應用等不同面向。回顧多年來無論政府部門、藝術組織,以及個人藝術家的努力,思考這些國際文化交流對於文化策略研究的啟示。

這本書也許比較厚一點,我量過,它的重量有985克,我希望未來有機會它能夠有電子書的出版。即便它不輕,但是因為集結許多學者長期的關注,很希望大家若有興趣,可以找來一讀。

➤在國際交流上,臺灣的獨特性與普世性

魏君穎:過去我在寫論文時,我曾提到臺灣是一個「unique」,特殊、獨特的國家,馬上被我的老師打槍,他問我「特殊性」在哪?每個國家都是獨特的,它有各自的歷史包袱、國際發展脈絡。這一題當然曾經問倒我,我只好回家再跟所有的研究生一樣,跟老師meeting之後,再回去想這個問題。

在政策上,臺灣不是聯合國的會員國,因為目前在國際上、政治上的困難,我們也很難進入聯合國教科文組織跟其他國家一起討論政策,也很難去加入一些以國家或政府為單位的國際交流。可是,這並不表示我們沒有國際文化交流,其實包括像「臺北詩歌節」,還是持續地在發生。

若我們問臺灣的文化交流獨特性,究竟是什麼?或許,臺灣的曖昧性,對於自己文化的認同和尋找,以及長期處在相對邊陲的位置,但還是可以過著相對安穩的生活。回望我們自己的歷史,一個國家處在諸多威脅之下,可還是有著言論自由、LGBT權益、同志婚姻的發展等等這幾件事情,都是我們可以向外介紹、推廣臺灣的獨特性。

同時,我們也還是受到許多全球化的影響,可以跟世界分享普世性。比如,我很喜歡的作品《俗女養成記》,它在國際上有得獎。她除了有獨特的臺灣女孩成長的脈絡之外,也同時呼應到青年進入城市與回鄉的歷程,以及在全球化中,女性如何面對40歲的焦慮等等,我相信在很多國家也可以得到的共鳴。所以無論是獨特性或是普世性,我認為臺灣其實還有很多作品,可以做更多發展。

➤政治空間受限,但文化交流反而是好的時間點?

主持人:如今,我們對於文化的交流,在範圍上面拉得更廣,不僅美食、詩歌,更有不同的藝術。臺灣在國際的能見度也變得更高,其他國家對於臺灣的接受程度相應也變高。雖然我們在國際上,能夠施展的政治空間更加受限,相對應的,可能要走正式之外的管道。兩位認為這是臺灣的文化,國際交流很好的機會點嗎?我們可以怎樣來做?

鴻鴻:我覺得現在其實是很好的時機耶。疫情之前,我剛好去德國柏林駐村,曾參與當地酒吧裡的讀詩會,像美國、英國、德國、法國,他們都非常喜歡用朗讀跟讀者溝通。大家買很貴的票,喝酒,聽讀詩。我就想說,如果我是文化部長,我一定要把臺灣詩人,送到歐洲跟美國的每一間酒吧裡讀詩。

魏君穎:像疫情之後,臺灣跟捷克、立陶宛的關係,其實有了很大的突破。據我所知,文化部未來也會更加強化跟東歐國家之間的關係,另外,也包括我們之前在進行的新南向交流。這些都是近期我們在國際文化交流上,應該可以加強發展的部分。

另外,我們過去跟邦交國的來往,往往集中在農業技術的移轉等等。但是,包括近期被熱議的永續發展,以及如何以文化帶領民眾關心共同的議題,這些都是未來我們在文化交流的過程中,可以試著喚起共鳴的部分。

➤2022臺北詩歌節,詩,全境擴散

鴻鴻: 臺北詩歌節今年的主題是「詩,全境擴散」,有點恐怖的味道。其實每一年我們都想做一些瘋狂的事情,今年10月1日禮拜六,我們找了一間小酒吧「小地方」,連續讀10小時的詩,從下午2點到晚上12點,請了22位詩人車輪戰,每位詩人都使出渾身解數,有詩人拿樂器,也有詩人將為讀者朗讀《心經》。

時間:10.01( 六)14: 00 - 24: 00|地點:小地方SEAMS( 臺北市金門街6-7號)|轉播放映地點:UNI CAFÉ( 臺北市金門街15 號)|與會詩人:ㄩㄐ、小令、伊格言、宋尚緯、吳鈞堯、吳緯婷、孫梓評、崔舜華、陳柏煜、曹疏影、曹馭博、煮雪的人、黃柏軒、黃潤宇、詹佳鑫、鄧小樺、鄭茜馨、鄭琬融、鄭順聰、顏嘉琪、關天林、騷夏( 按姓氏筆畫排序)|直播平臺:臺北詩歌節Youtube官方頻道。

記錄古典詩詞大師葉嘉瑩的紀錄片《掬水月在手》,也有特別放映的場次,因為它不會在臺灣公映,還請讀者把握難得的機會。

另外像是我們的開幕演出「詩演出《滾動,擴散,全境詩放》,時間在9月24日(六),以及接近閉幕的演出「演唱會《活著寫詩。活著歌唱:王榆均+張心柔》,時間在10月8號,都以演唱為主,都當代非常年輕的樂團或者樂手,以重金屬、饒舌等各種方式詮釋臺灣當代的作品,也是非常難得的演出。

時間:9.24(六)19:30|地點:中山堂中正廳(臺北市延平南路98號)|策畫:鴻鴻|主持:楊佳嫻|詩人:卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端 Bukun.Ismahasan.Islituan|音樂:Wednesday與壞透樂團、老莫 and friends、恆月三途|索票方式:9.12(一)12:00開放索票,每人限索 2 張,數量有限,索完為止。活動當日將依現場情況開放候補。

「聲響詩實驗《寶藏莊嚴》」是聲響藝術家許雁婷借重了臺灣當代文化實驗場(C-LAB)與法國「聲響與音樂研究統合中心」(IRCAM)合作成立的「臺灣聲響實驗室」,將詩結合科技跟藝術,做當代聲音藝術的實驗。這些全部都是免費的活動,希望大家可以有機會來觀賞。

時間:10.05(三)19:00、19:30、20:00、20:30;10.06(四)19:00、20:30;10.07(五)19:00、19:30、20:00、20:30|藝術家講座:10.06(四)19:30|地點:C-LAB臺灣聲響實驗室立體聲場(臺北市建國南路一段177號)|詩人:鴻鴻|聲音藝術家:許雁婷|燈光設計:曾彥婷|聲音演員:洪佩瑜、曾志遠、賀湘儀、魏雋展|索票方式:9.21(三)12:00開放線上索票,每人限索 1 張,數量有限,索完為止。活動當日將依現場情況開放候補。

➤閱讀臺北二三事:文化快遞XOpenbook閱讀誌

Openbook閱讀誌特別攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》,用4集「閱讀隨身聽」節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,訪問自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。本週起連續4週刊登,請別錯過。

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

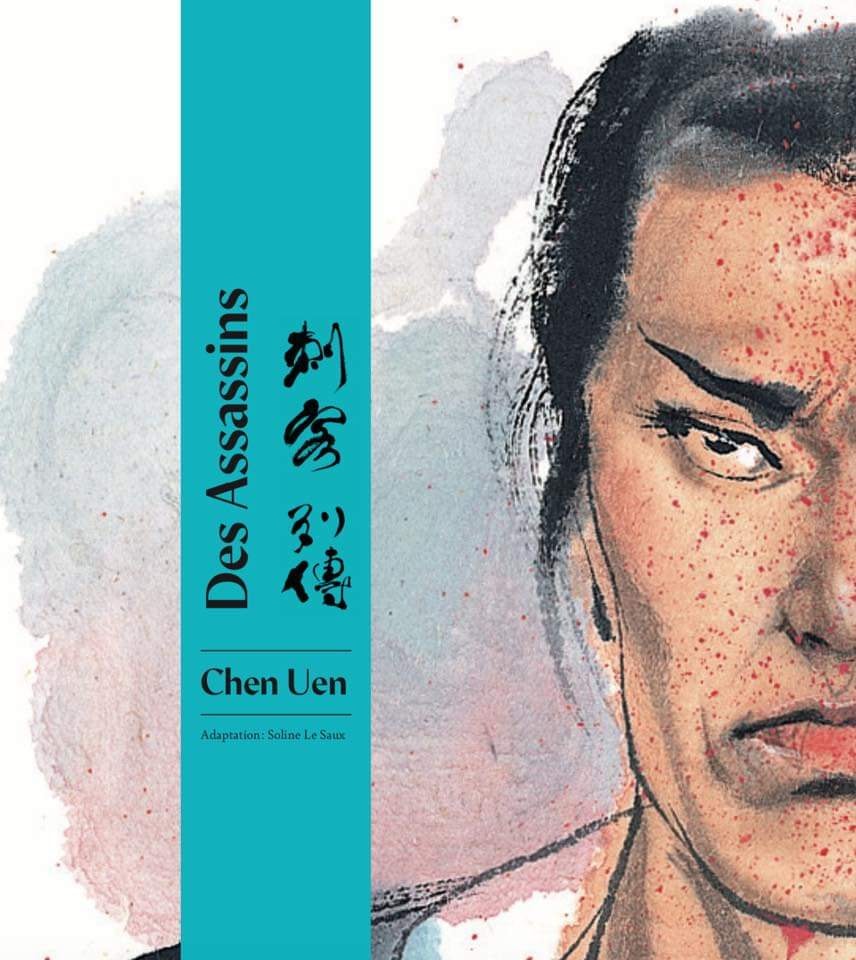

以國際版權的推廣方面來看,郝明義舉漫畫家鄭問的作品《刺客列傳》為例,此作於2021年推出法文版,當時法國出版社Patayo同時考慮了《刺客列傳》和《阿鼻劍》兩部作品,最後決定先出版《刺客列傳》,爾後,法國重要的媒體《世界報》、《費加洛報》都相繼刊出報導。

以國際版權的推廣方面來看,郝明義舉漫畫家鄭問的作品《刺客列傳》為例,此作於2021年推出法文版,當時法國出版社Patayo同時考慮了《刺客列傳》和《阿鼻劍》兩部作品,最後決定先出版《刺客列傳》,爾後,法國重要的媒體《世界報》、《費加洛報》都相繼刊出報導。

閱讀隨身聽S7EP4》詩人鴻鴻、學者魏君穎》臺灣獨特性與國際文化交流,臺北詩歌節9/24開展 ft.文化快遞

臺北,不僅是臺灣的首善之都,也是最國際化的城市,而國際文化交流究竟如何發生呢?臺灣有哪些獨特的經驗,令國際友人著迷不已呢?藝文節慶通過那些機制,碰撞出不同國家、創作者之間的藝術火花?本集邀請到臺北詩歌節策展人鴻鴻與中山大學藝術管理與創業研究所助理教授魏君穎,一起聊聊臺北的國際文化交流。

Openbook閱讀誌攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》,推出「閱讀臺北二三事」,用4集的節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,有自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。《文化快遞》自2000年刊行至今,以文化局轄下藝文館舍及辦理的藝文活動為出發點、涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、空間、人物、藝文活動,從不同角度記錄文化臺北,是臺北極具代表性的藝文資訊刊物。在臺北各捷運站點、藝文館所、臺北市立圖書館等都可以免費索取獲得,也可以支付郵資免費訂閱。

【精彩內容摘錄】

➤詩歌,是很利於國際文化交流的文體

鴻鴻:詩很符合現在網路世代的特性,輕薄短小,以溝通面來說,格外容易。比如,如果小說家之間要交流,尤其跨國交流,一定要有翻譯。

主持人:對,沒有翻譯的話,根本不知道彼此在講什麼。

鴻鴻:就算讀者很熟悉的小說家,他有一本新作品,若沒有翻譯,也沒有辦法做討論,讀者也無法與他交流。但詩其實很容易,詩人的作品一拿出來,每首都不長,所以不同國家的國際詩歌節,都非常樂意邀請國際詩人做交流。

像臺北詩歌節每屆邀請來的詩人,我們可能翻譯個5首到10首詩,讀者或臺灣的創作者很快能抓到這位詩人的特性,並進行交流。

➤國際文化交流如何發生?

魏君穎:我研究的面向,比較是跟文化政策有關。在文化交流上,我關注國家如何通過政策,無論經由補助、設立辦事處、簽訂合作備忘錄等等,讓文化交流能實際上發生。我們希望將更迷人的,包括詩人、音樂家、藝術家,以及其中不同國家的文化,帶到眾人面前,這過程中,政府跟藝術家的關係是如何?政策跟其他政策的關係又是什麼,這是我當初在做研究時,想探究的部分。

我到一個地方旅行時,第一件事可能會比較俗氣先去逛超市,當然要補個貨啦,當然我也會到書店看看,也會去看看我最近的表演場館,有沒有剛好我可以觀賞的節目,排進行程之中,常常會以包括像場館也好,藝術節也好,當成旅行的重要目的。

➤一位國際詩人,不僅代表一種文化,也代表一種當代經驗

鴻鴻:我自己把「臺北詩歌節」當成臺灣跟國際詩人交流的平臺。雖然這2、3年因為疫情,沒有辦法邀請國外詩人來,但過往我們都將邀請國際詩人視為重點。每屆邀請的人沒有很多,大約5、6位,但希望每一位都有他的特殊性、代表性與差異性。詩人來臺北時,不只帶來個人的作品,也代表某一種文化、意識,或者某一種當代史經驗。像我們過去邀請過伊拉克、巴勒斯坦、亞美尼亞與烏克蘭的詩人。

主持人:你有算過到現在已經有多少國的詩人了嗎?

鴻鴻:沒有。但是每一年來的詩人都是出版市場上,其實比較不容易看到的。雖然剛剛提到,詩的交流很容易,但其實在出版上,對於當代國際詩的翻譯,臺灣是弱項中的弱項。除非得了諾貝爾文學獎,否則很少翻譯當代國際詩人的作品。辛波絲卡被翻譯的比較多,但其他詩人,其實非常非常少。

身在臺灣的一位寫作者、詩的愛好者,其實不太知道整個世界的詩人在寫什麼、發生了什麼事情。我認為這是臺北詩歌節的責任,如果官方今天要辦活動,它應該要能把出版缺口補上來,透過我們邀約的詩人。比如,臺北詩歌節邀約日本詩人谷川俊太郎之前,其實臺灣沒有他的詩集,只有一些繪本。他來了之後,一口氣出了好多本,我覺得這是滿正向的例子。

➤從原住民詩歌,思考臺灣文化主體性

主持人:你如何決定邀請哪些對象?

鴻鴻:我通常會審時度勢當下的社會需要。比如,有幾年臺灣正在推動婚姻平權,我連續兩年邀請了同志詩人來做臺北市駐市詩人,讓他們在臺北可以待比較久,跟臺灣詩人、讀者有比較多的互動。太陽花318學運那幾年,我邀請一些比較有議題性的詩人。這大概跟當時社會的氛圍有關,有點像下藥,當下需要什麼藥,也有點像借刀殺人,藉某一位詩人把特定議題凸顯出來。

今年臺北詩歌節邀請的焦點詩人,是來自高雄布農族的卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端,他是一位老先生,他推動布農語的標準化跟布農語寫作非常多年。我們可以注意到,臺灣原住民的小說家、散文家較為人所知,包括夏曼.藍波安、孫大川等人。但是,原住民詩人其實讀者基本上很少能接觸到,可能只有原住民文學獎得獎時,才會有得到一些關注。我認為應該要推介更多原住民詩人,對於現在臺灣正在進行的,包括文化主體性的思考、多元文化的建立,都很有幫助。

➤臺北詩歌節,以詩為核心的跨領域藝術節

鴻鴻:臺北詩歌節其實是歷史很悠久的文化活動。2000年時,臺北市文化局創辦這個活動,一開始它以大型文學節慶的概念來做,邀請大師級的詩人來臺灣,舉辦多場公開講座。

我從2004年接到現在,18年了,我把它轉型成「以詩為核心的跨領域藝術節」。我希望邀請更多的藝術家,比如戲劇、音樂、舞蹈、影像等等,利用詩做各種創作。這也不是我的首創,我參考柏林詩歌節,它邀請很多國外的詩人來跟本國藝術家、音樂家合作,甚至排練好幾個禮拜,在劇場裡做演出。我覺得非常羨慕,詩本來也有點小眾,應該讓詩有更多擴增的可能性,讓影迷、音樂愛好者會因為這樣的活動,關注到詩。如此,也能推動國內的藝術創作者,請他們用詩來做創作。

王榆鈞是很好的例子,她曾在2006年的臺北詩歌節獲得詩歌大賽首獎,後來,她一心一意朝「以詩入歌」的方式創作。今年,我們邀請她回來重新辦一場演唱會,展現她多年來耕耘的成果。結合不同藝術領域,讓詩歌節變得比較不一樣,它並非純粹文學性的文學節。

➤文化、創意工作中,如何避免官僚化的弊端

主持人:臺北詩歌節是一年一標的標案,意思是每年都只能做一年的打算?

鴻鴻:沒錯。2005年,我邀請當時柏林詩歌節主席湯瑪士(Thomas Wohlfahrt)來臺灣時,我曾跟他簽了一份合作的備忘錄。希望有資金,比如翻譯十位臺灣詩人過去,也翻譯十位他們的詩人過來,在我們這裡成立一個網站,大家談得很高興,也跟當時的文化局長談得很高興,也都簽了。到了來年,人事變遷,當我申請挪一塊預算來做這份備忘錄時,卻發生了變化。

主持人:馬車變回了南瓜?

鴻鴻:沒錯,又變回南瓜了。所以那時候,我覺得其實不見得需要一個每年一度的詩歌節,但需要一個專責單位,長久跟國外進行持續性的交流。那時候,我一直呼籲要有臺北文學館。

國家級的臺灣文學館或許是一個可能專責的單位,但臺文館的主要任務並不是國際交流,而是發掘臺灣自己的東西。臺北文學館籌備處,今年又重新開始成立,可能是第3次了吧,期待未來成為推動臺灣跟國外的詩人、文學家交流的窗口。

主持人:我不知道魏老師從政策的關注者怎麼看?在文化、創意工作中,如何避免官僚化的弊端?

魏君穎:這真的是很大的問題,我們很難在這一集裡面回答完。就我所知,有一些文化團體,它申請自己成為法人化的單位,不管是財團法人、行政法人,它可以擁有一定的自籌財務彈性,預算使用上,就不需要面對審計單位或者是民意代表的質詢等等,然後透過董事會、會計師簽證等方式,某種程度上維持一定的公正性,但也避免了公務預算上的使用限制。

所有的節慶或國際文化交流的活動上,是不是都能如此?如何維持節慶或是組織在藝術面的創造力,而避免過於商業化,不受到資方贊助上面的影響?其實一直都是我們這個領域,希望找到的關注點跟解方。

➤文化交流的轉向:傳遞美好時,也誠實接受我們有醜陋、不堪的歷史

魏君穎:過去談到「文化外交」時,長期以來,多少有負面的包袱,接近所謂的propaganda,好似它只去宣傳國家或是政權非常正面的那部分。可是,這件事情越來越行不通。原因很多,其中一項是現代人能接收訊息的管道已經非常多元了,他不會再滿足於官方的媒體傳達訊息與樣板。今天一個國家想對外做交流時,必須更注重相互了解跟交流。

若一個國家的宣傳,僅有非常好的一面,那我們會很本能地認為:「這攏是假的」,這一定都是騙人的。我們知道,社會一定會有好的、壞的、美的、醜陋的。所以,當我們告訴別人,自己好的、自豪的面向時;同時也要接受,我們有還沒做好、不堪的那一面,但是,我們誠實地面對它。

這可能包括臺灣近年來談「轉型正義」的這塊,我們如何面對自己有這樣一段歷史,在其他同樣也有轉型正義歷史的國家做相互交流時,會是我們現在談國際文化交流時,可以更深化的部分。

文化交流並不是只在乎「我要告訴你我有多好」。現在的轉向是:我們一起來看看,我們共同在乎什麼事情,我不介意告訴你,我有我的煩惱,但是我願意與你共享。

➤怕國際友人餓著、吃不飽,也是種臺灣文化

魏君穎:國外的友人,總是在這麼一些些、小小的在城市走跳過程中,有一些不管是被嚇到,或者很好吃的、很感官的回憶,會讓他們在這個城市,多多少少留下了一些很個人的、獨特的回憶。

鴻鴻:我第一次碰到日本作家四方田犬彥時,我帶他到臺北的晉江茶堂吃客家菜,他非常喜歡。後來,他每次來臺灣都說:「鴻鴻,我們可不可以再去吃那一家」,那真的是溫暖,非常庶民、在地又傳統的餐館。

魏君穎:因為疫情的關係,很多的活動都轉往線上,甚至像國際研討會也經常都改用線上的方式進行。我們常常會有一點點洩氣的是,每次要發表一篇論文時,都要飛到他國,要準備行李,當然過程很辛苦,可是有機會能呼吸到當地的空氣,享用在地的食物。

那我們希望邀請國際藝術家來臺灣,以我們好客的性格,一定要把他們餵飽,讓他們開心地想再來一次。與其說臺灣或臺北文化中,最讓人印象深刻的,恐怕也是這一部分吧,每次請他們來,都怕他們餓著,回去還一定要準備伴手禮,讓他們帶回去,這的確是很獨特的臺灣性格。

主持人:會想要放一本臺灣的詩集嗎?

魏君穎:好主意,可以請鴻鴻老師推薦我們,下一次,很重的論文集就不要帶了,買鳳梨酥加上詩歌集,讓他們帶回去。

鴻鴻:近期剛好有一本很好的書出版了,書名為《徙:臺灣當代詩人十三家》,有中英對照的臺灣詩人的選集,印得非常的漂亮,且不厚,很適合當伴手禮。

➤臺灣的國際文化關係,該如何思考?

這本書也許比較厚一點,我量過,它的重量有985克,我希望未來有機會它能夠有電子書的出版。即便它不輕,但是因為集結許多學者長期的關注,很希望大家若有興趣,可以找來一讀。

➤在國際交流上,臺灣的獨特性與普世性

魏君穎:過去我在寫論文時,我曾提到臺灣是一個「unique」,特殊、獨特的國家,馬上被我的老師打槍,他問我「特殊性」在哪?每個國家都是獨特的,它有各自的歷史包袱、國際發展脈絡。這一題當然曾經問倒我,我只好回家再跟所有的研究生一樣,跟老師meeting之後,再回去想這個問題。

在政策上,臺灣不是聯合國的會員國,因為目前在國際上、政治上的困難,我們也很難進入聯合國教科文組織跟其他國家一起討論政策,也很難去加入一些以國家或政府為單位的國際交流。可是,這並不表示我們沒有國際文化交流,其實包括像「臺北詩歌節」,還是持續地在發生。

若我們問臺灣的文化交流獨特性,究竟是什麼?或許,臺灣的曖昧性,對於自己文化的認同和尋找,以及長期處在相對邊陲的位置,但還是可以過著相對安穩的生活。回望我們自己的歷史,一個國家處在諸多威脅之下,可還是有著言論自由、LGBT權益、同志婚姻的發展等等這幾件事情,都是我們可以向外介紹、推廣臺灣的獨特性。

同時,我們也還是受到許多全球化的影響,可以跟世界分享普世性。比如,我很喜歡的作品《俗女養成記》,它在國際上有得獎。她除了有獨特的臺灣女孩成長的脈絡之外,也同時呼應到青年進入城市與回鄉的歷程,以及在全球化中,女性如何面對40歲的焦慮等等,我相信在很多國家也可以得到的共鳴。所以無論是獨特性或是普世性,我認為臺灣其實還有很多作品,可以做更多發展。

➤政治空間受限,但文化交流反而是好的時間點?

主持人:如今,我們對於文化的交流,在範圍上面拉得更廣,不僅美食、詩歌,更有不同的藝術。臺灣在國際的能見度也變得更高,其他國家對於臺灣的接受程度相應也變高。雖然我們在國際上,能夠施展的政治空間更加受限,相對應的,可能要走正式之外的管道。兩位認為這是臺灣的文化,國際交流很好的機會點嗎?我們可以怎樣來做?

鴻鴻:我覺得現在其實是很好的時機耶。疫情之前,我剛好去德國柏林駐村,曾參與當地酒吧裡的讀詩會,像美國、英國、德國、法國,他們都非常喜歡用朗讀跟讀者溝通。大家買很貴的票,喝酒,聽讀詩。我就想說,如果我是文化部長,我一定要把臺灣詩人,送到歐洲跟美國的每一間酒吧裡讀詩。

魏君穎:像疫情之後,臺灣跟捷克、立陶宛的關係,其實有了很大的突破。據我所知,文化部未來也會更加強化跟東歐國家之間的關係,另外,也包括我們之前在進行的新南向交流。這些都是近期我們在國際文化交流上,應該可以加強發展的部分。

另外,我們過去跟邦交國的來往,往往集中在農業技術的移轉等等。但是,包括近期被熱議的永續發展,以及如何以文化帶領民眾關心共同的議題,這些都是未來我們在文化交流的過程中,可以試著喚起共鳴的部分。

➤2022臺北詩歌節,詩,全境擴散

鴻鴻: 臺北詩歌節今年的主題是「詩,全境擴散」,有點恐怖的味道。其實每一年我們都想做一些瘋狂的事情,今年10月1日禮拜六,我們找了一間小酒吧「小地方」,連續讀10小時的詩,從下午2點到晚上12點,請了22位詩人車輪戰,每位詩人都使出渾身解數,有詩人拿樂器,也有詩人將為讀者朗讀《心經》。

記錄古典詩詞大師葉嘉瑩的紀錄片《掬水月在手》,也有特別放映的場次,因為它不會在臺灣公映,還請讀者把握難得的機會。

另外像是我們的開幕演出「詩演出《滾動,擴散,全境詩放》,時間在9月24日(六),以及接近閉幕的演出「演唱會《活著寫詩。活著歌唱:王榆均+張心柔》,時間在10月8號,都以演唱為主,都當代非常年輕的樂團或者樂手,以重金屬、饒舌等各種方式詮釋臺灣當代的作品,也是非常難得的演出。

「聲響詩實驗《寶藏莊嚴》」是聲響藝術家許雁婷借重了臺灣當代文化實驗場(C-LAB)與法國「聲響與音樂研究統合中心」(IRCAM)合作成立的「臺灣聲響實驗室」,將詩結合科技跟藝術,做當代聲音藝術的實驗。這些全部都是免費的活動,希望大家可以有機會來觀賞。

➤閱讀臺北二三事:文化快遞XOpenbook閱讀誌

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

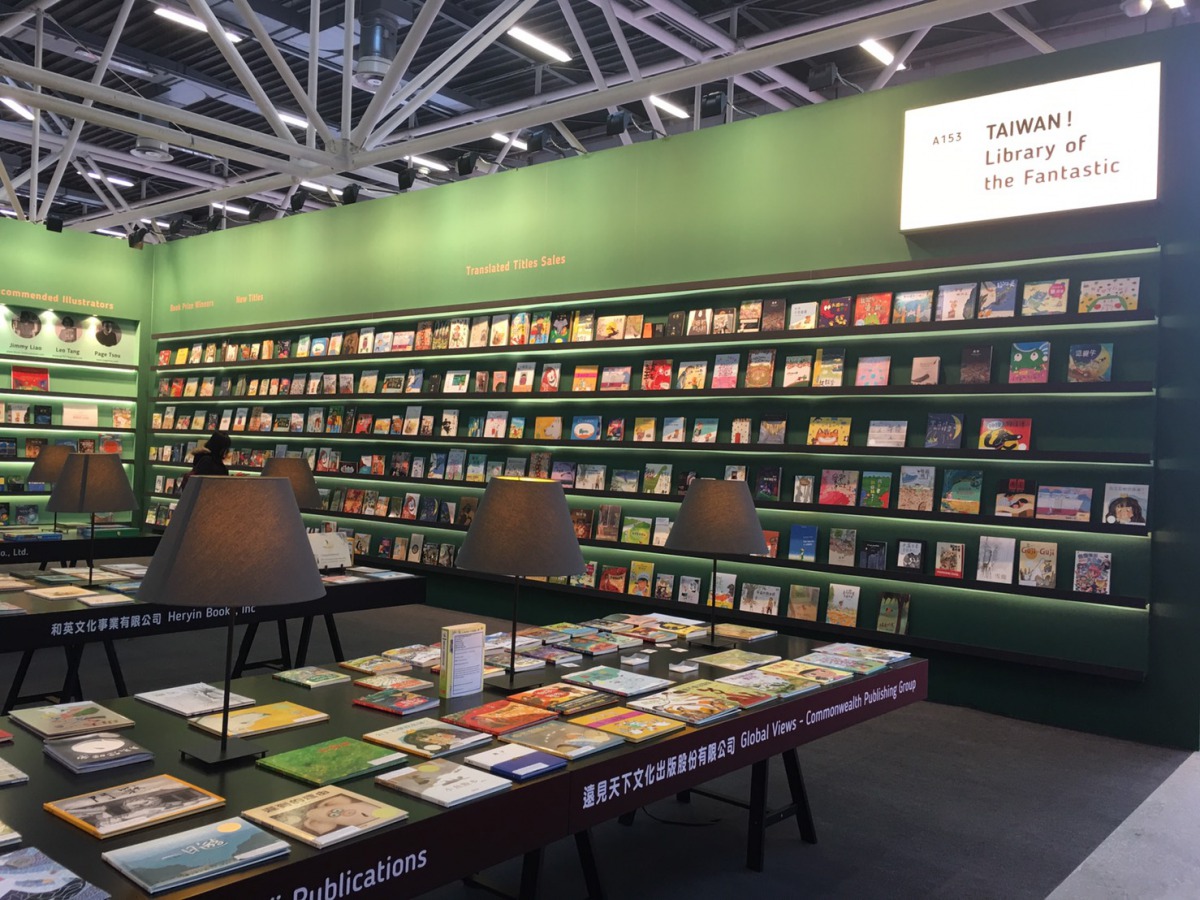

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量