童書短評》#95 陪孩子蒐集甜蜜,在世界中狂歡

●藍莓歐姆蛋捲

L’omelette aux myrtilles

文、圖:夏綠蒂.勒梅爾(Charlotte Lemaire),吳愉萱譯,小典藏出版,350元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

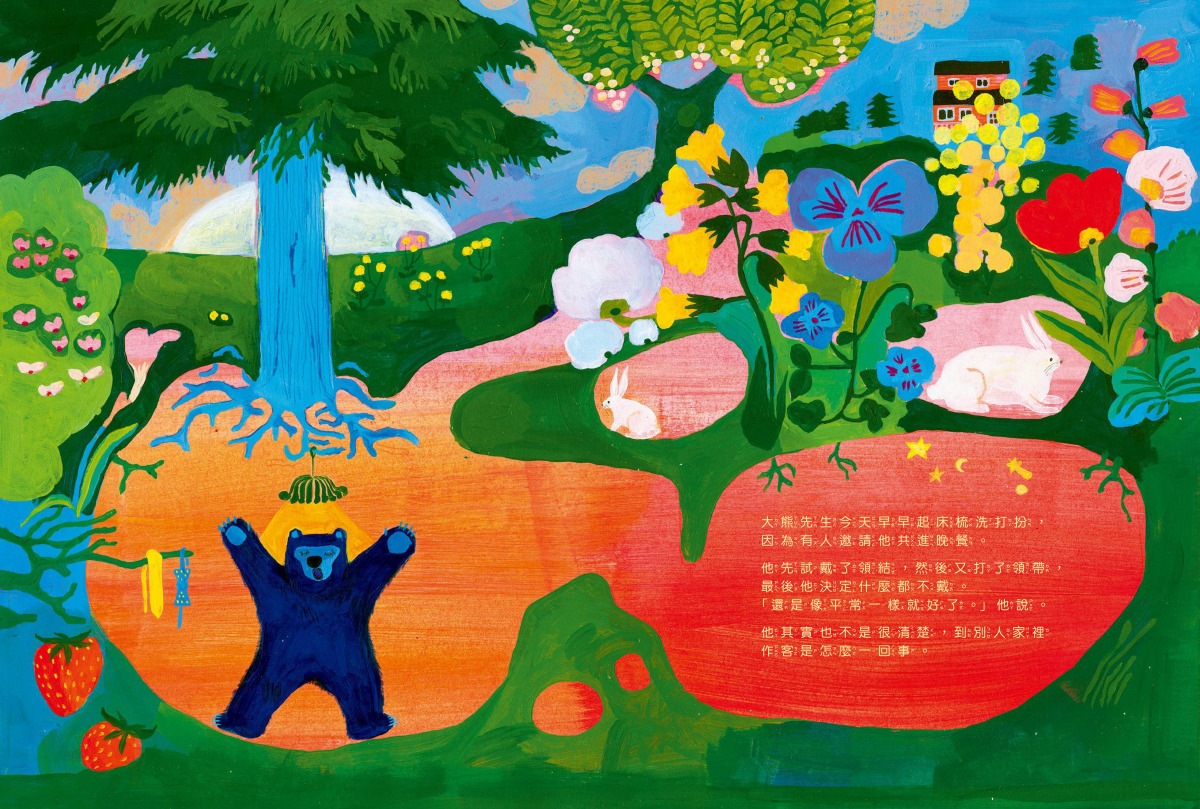

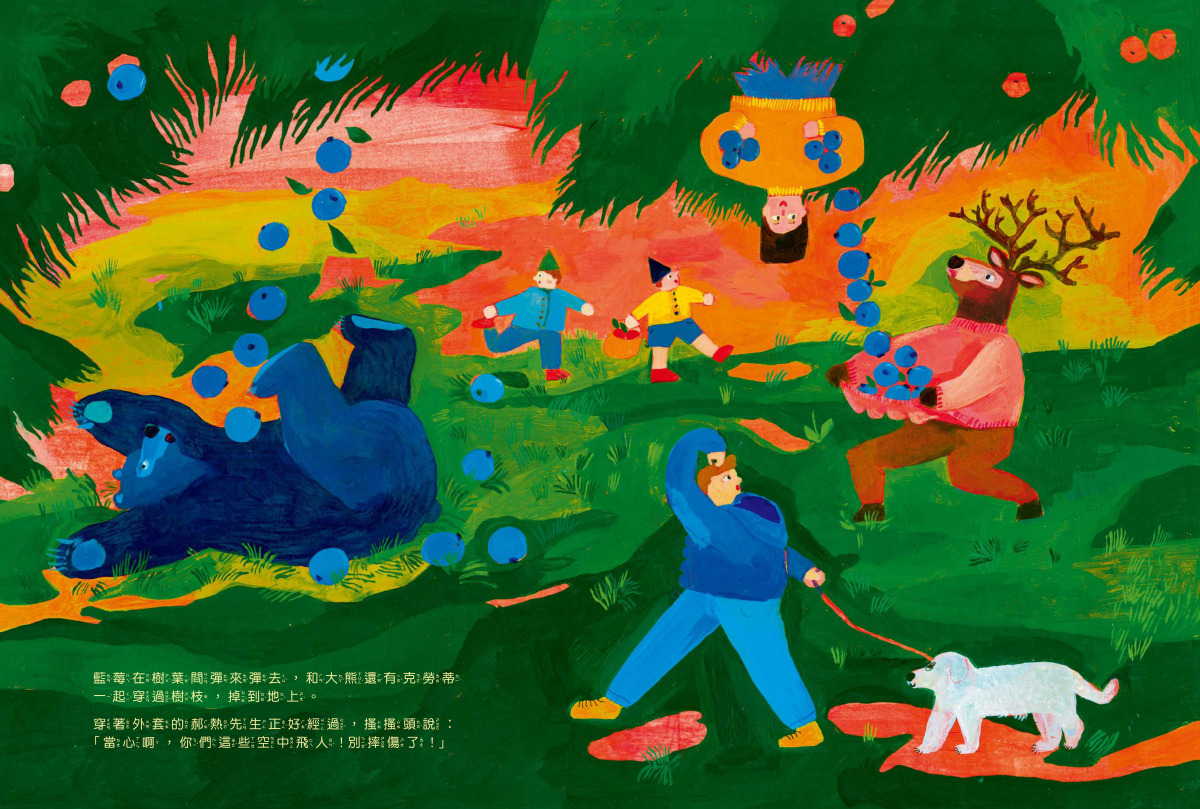

書名讓人垂涎欲滴,圖像表現也刷亮眼睛的一本作品。女孩與動物朋友進入奇幻祕境,爬上高高的藍莓樹採集果實,迎來了可愛的意外訪客,一同享用了愉悅的午茶饗宴,撲鼻香氣從畫面直達舌尖。故事輕快沒有框架,不停跳躍於現實與想像兩個世界,風格大方亦不乏細節,甜蜜氣氛完全展現在濃烈鮮亮的用色構圖裡。【內容簡介➤】

●雪橇屋

La Maison-ski

文、圖:夏綠蒂.勒梅爾(Charlotte Lemaire),吳愉萱譯,小典藏出版,350元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

男孩為自己的藍色小屋做了一個雪橇,冬季一到,便在爸爸的目送祝福下,與毛毛蟲好朋友攜手遠行。如此跳脫傳統的開頭與角色,理所當然勾起讀者的好奇心,而畫面裡那巨大無比的鮮豔花草、高山現蹤的海豹鴕鳥,以及石頭人的憤怒請求,更是打破了現實比例常態,讓故事從頭到尾瀰漫濃厚的奇想況味。無論身在何方、行至何處,男孩與小屋始終保持著一股隨遇而安的成熟閑適,「家」的定義因此充滿無限可能,旅程中的對話與結局也就更加耐人尋味了。【內容簡介➤】

●麵包國王套書

麵包國王、麵包國王和濃湯麵包、麵包國王和麵包皇后

パンのおうさま、パンのおうさまとシチューパン、パンのおうさまとおきさきさま

文、圖:江口里佳,郭孚譯,上誼文化,960元

推薦原因: 趣 創

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

把繪本做成吐司的樣子,3本故事3種口味裝成一袋,摸起來厚厚軟軟絨絨的,就像真的麵包一樣,對幼兒來說是多麼驚喜而又體貼的創意設計!除了討喜的外型,裡頭的字體、色彩、版面也都經過一番美術精心製作,散發可愛而溫潤的香氣,讀著讀著感覺都餓了。3段國王愛吃麵包的小故事,篇幅簡短輕巧,卻都發揮出適時適地、應有盡有的幽默轉折效果,即使猜得到結尾,讀到最後一頁還是忍不住哈哈大笑呢。【內容簡介➤】

●帶著五感一起去散步

文、圖:曹俊彥,幼獅文化,340元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:小學中-高年級、國中(9-15歲)

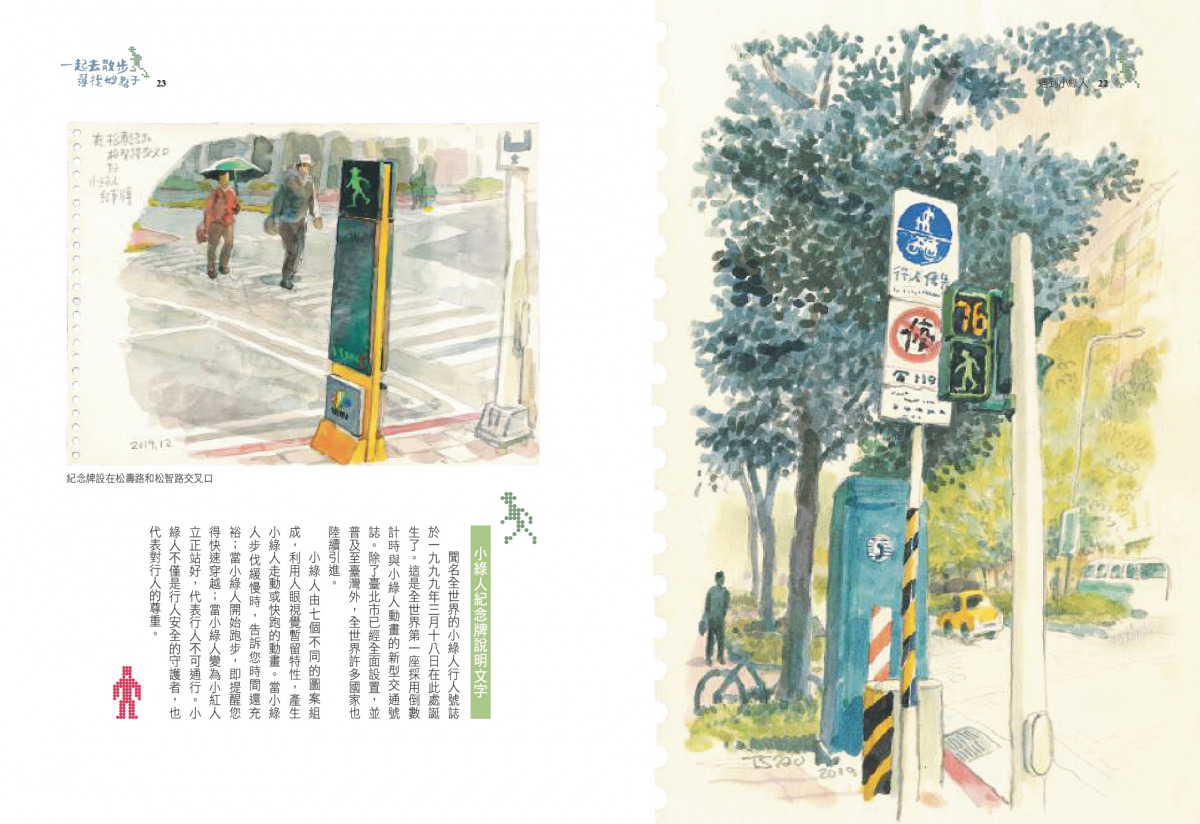

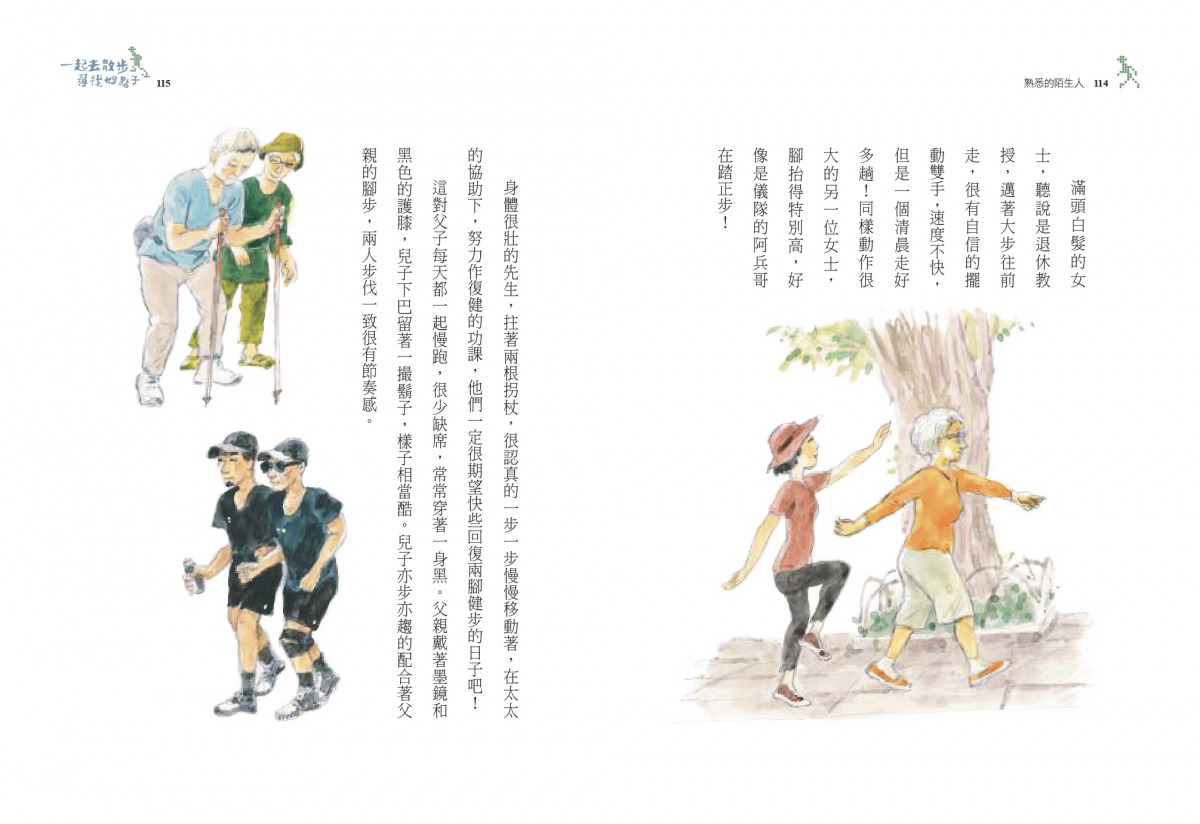

跟著兒童文壇長青樹曹俊彥老師一起散步,用天真敏銳的眼光、書寫不輟的快手,重新觀察街道上的一磚一瓦一草一木,像個隨性偵探一樣,記錄下日常途徑的新發現與新趣味。在書中12篇主題各異的圖文裡,曹老師用親近無比的口吻以及輕快愜意的速寫,大方分享著沿途中的所見所感,不管是店家招牌、交通標誌、安全島、路燈,甚至是陽光照射角度,都是他信手拈來、發揮感受的好素材。有了大師與書本領路,原來美感與美好可以這麼近,越走興致越高昂。【內容簡介➤】

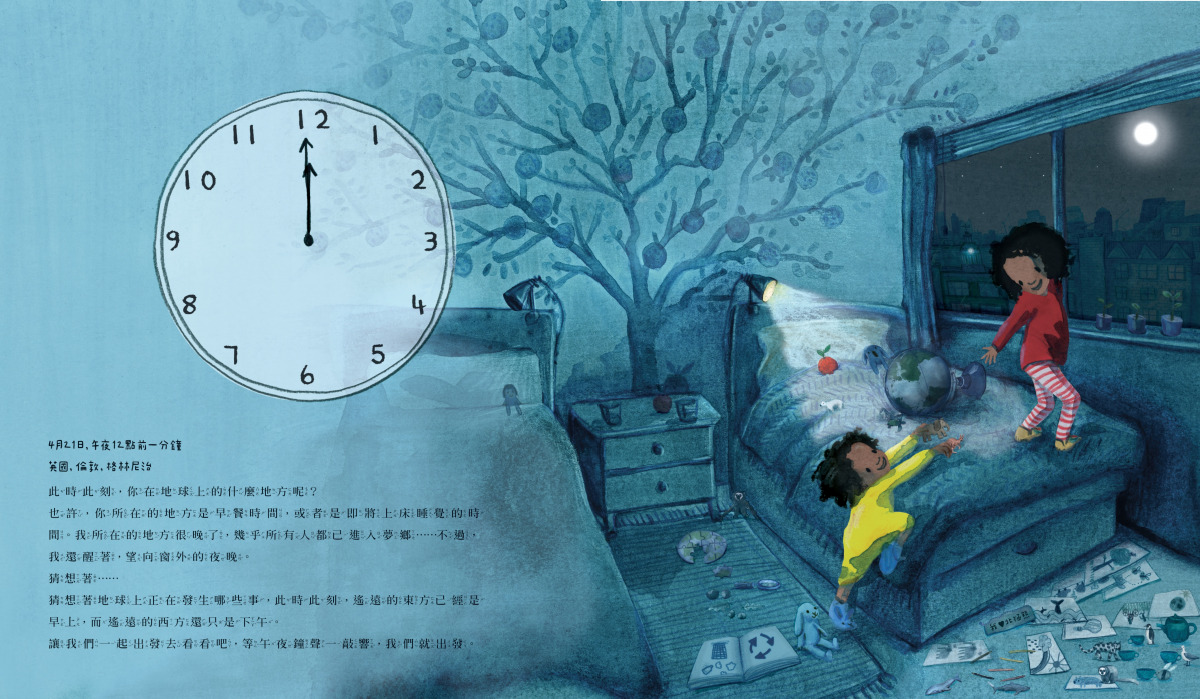

●我們的世界

地球上的24小時

One World: 24 Hours on Planet Earth

文:妮可拉.戴維斯(Nicola Davies),圖:珍妮.戴斯蒙(Jenni Desmond),海狗房東譯,維京國際,350元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學全年級(7–12歲)

當倫敦格林威治的時針走向午夜12點,地球其他角落卻甦醒著,北極熊母子跳躍在永晝融冰間,長臂猿家族用歌聲迎接日出,成群企鵝在南極高岩眺望冰雪,巨大座頭鯨躍出午後海面……不同的棲地與動物們各展風騷,串成一首自然流暢的生命禮讚。

打開這本書,像是把地球捧在手心裡轉動,每翻一頁便跨越一個時區,循著曙光、午陽、向晚、黃昏、入夜,將豐富的地理生態盡收眼底。在作者的熟稔剪裁與繪者的巧思勾勒下,知識去蕪存菁展現出力量與美麗,文字與圖像相輔相成把讀者帶入一個活生生的世界,感受自我與萬物的連結,天地何其大,千里共嬋娟。【內容簡介➤】

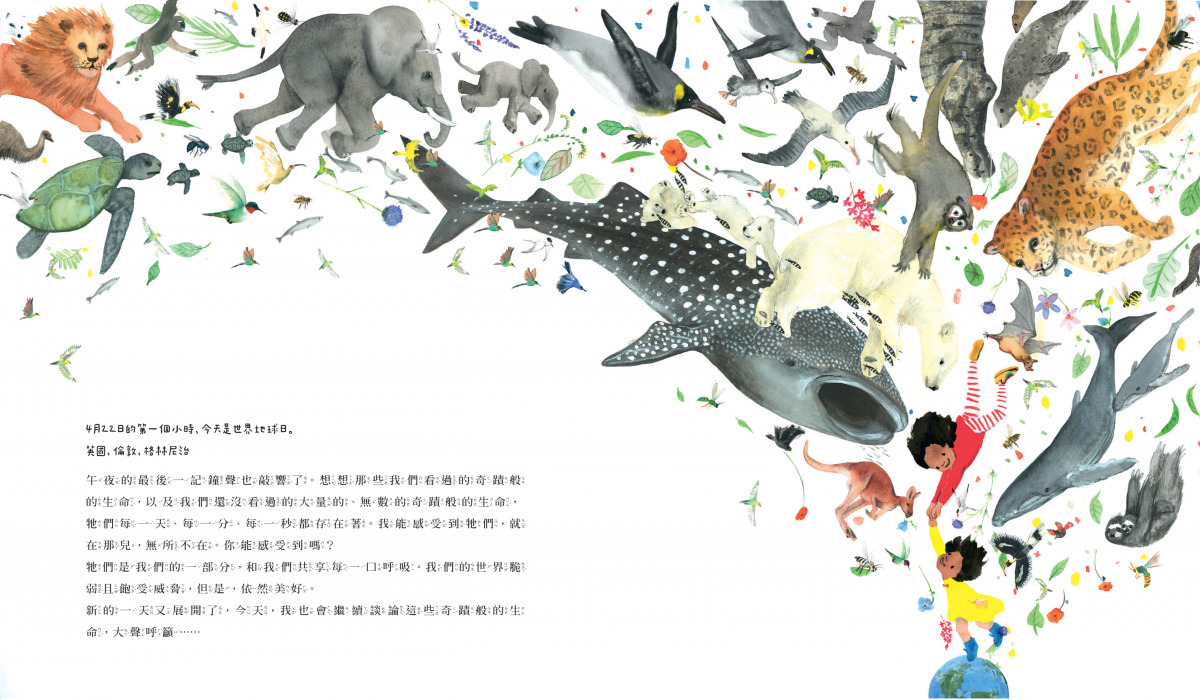

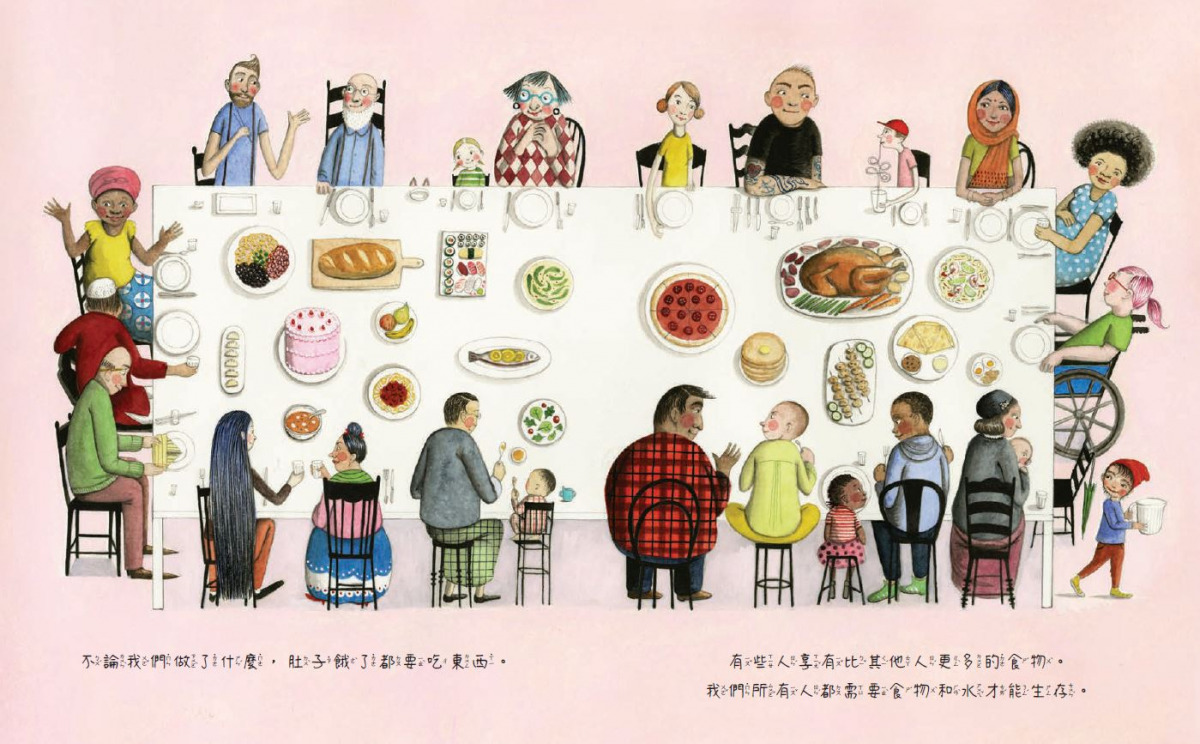

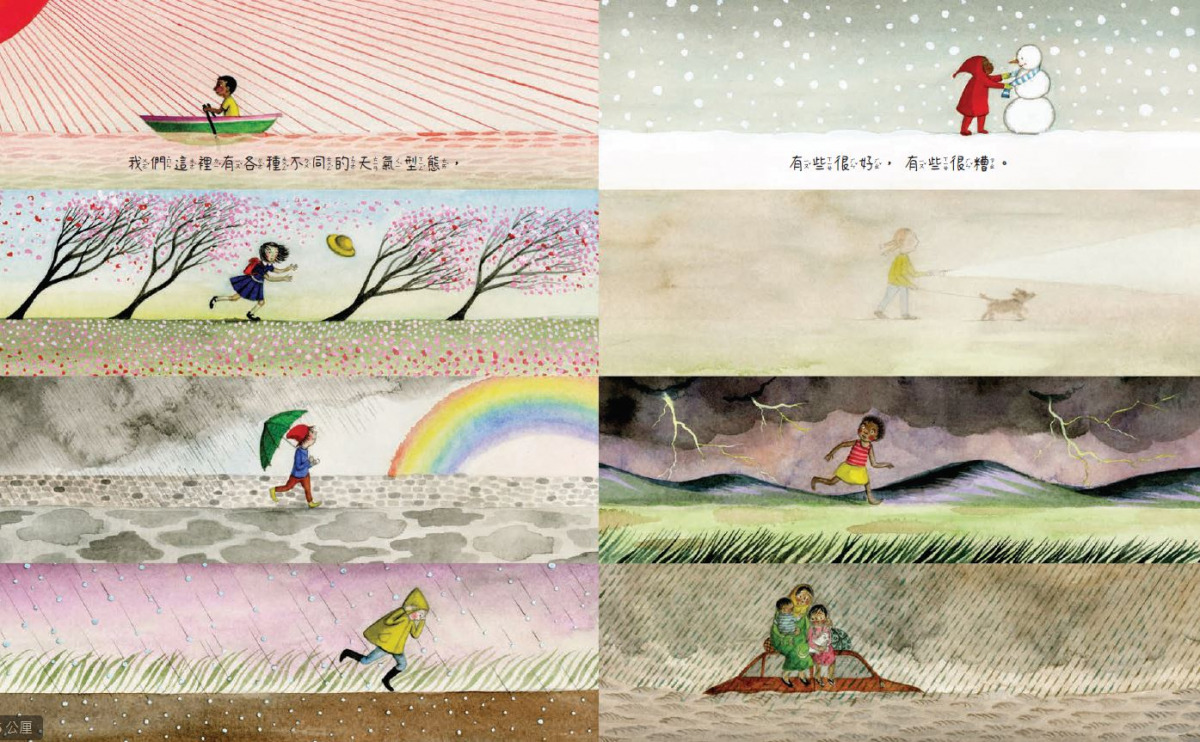

●歡迎你到地球來

If You Come to Earth

文、圖:蘇菲.布雷克爾(Sophie Blackall),劉清彥譯,小天下出版,550元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4–8歲)

透過男孩的眼睛與書信,我們重新認識了腳下的星球,隨著圖畫邁開步伐,走進一些從未到達的角落或遠方,感受天寬地闊之下,百花齊放而生生不息的各種生命樣貌。蘇菲.布雷克爾的畫筆一貫抒情動人,細膩之中蘊藏著無限活力,每一頁都充滿了開闊、美麗、熱忱、企盼的氣息,讀者的心跳也隨之悸動澎湃。【內容簡介➤】

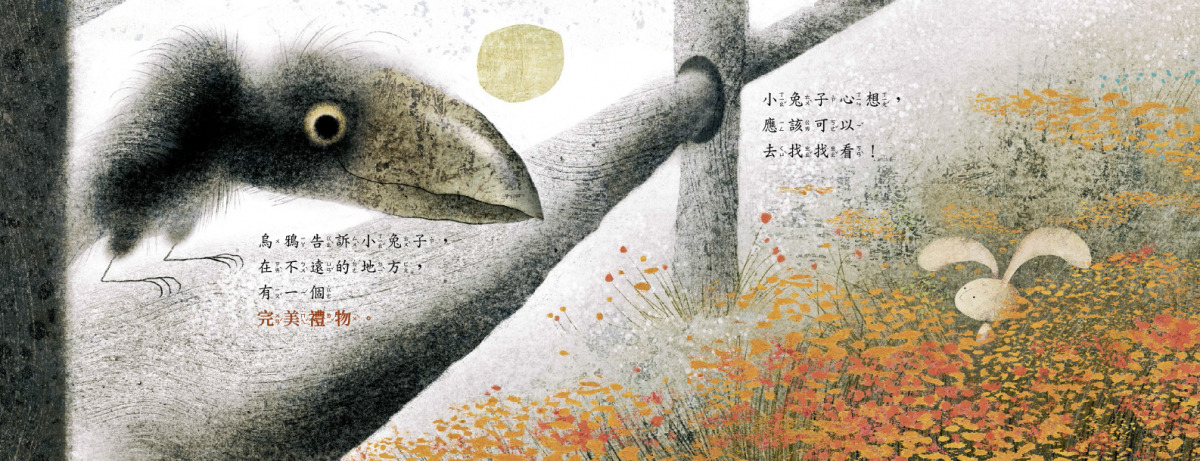

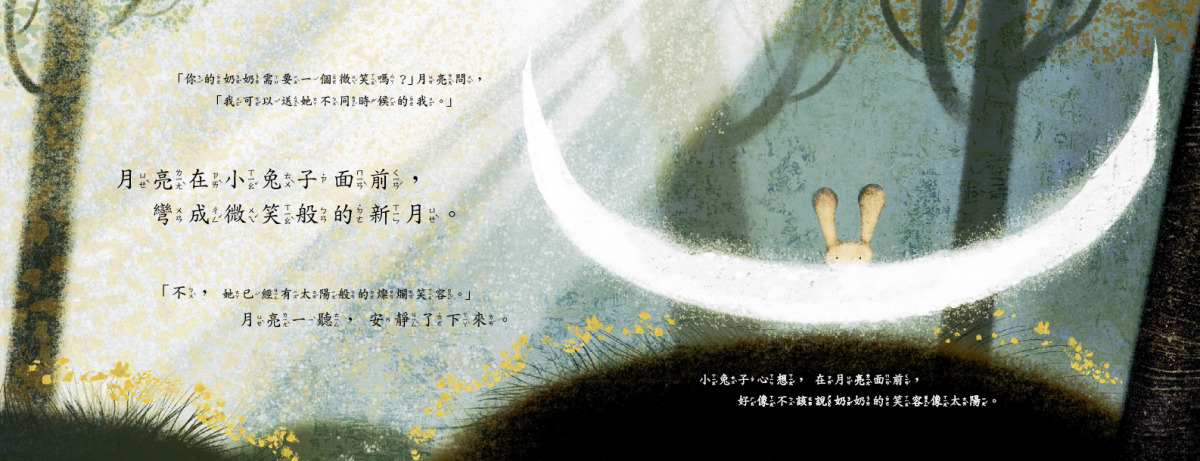

●我要送最棒的禮物

A Gift for Nana

文、圖:藍史密斯(Lane Smith),王欣榆譯,格林文化,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:學齡前、小學中-低年級(4-10歲)

什麼是送給奶奶的最棒禮物呢?隨著故事裡的小兔子穿越夜晚發光的森林,向烏鴉、月亮、樹枝怪、大魚、火山一一蒐集線索,不停想啊想找啊找,最後的結局答案真令人眼睛一亮。藍史密斯用柔美圖像營造細節氣氛,用輕巧對話書寫文學人性,簡單故事因此散發出不凡魅力,讀起來舒服又深刻,一切愛意盡在不言中。【內容簡介➤】

●開著校車去流浪

The Remarkable Journey of Coyote Sunrise

丹.哥邁哈特(Dan Gemeinhart)著,趙永芬譯,未來出版,380元

推薦原因: 文

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

一輛改裝過的舊校車,總是播放著搖滾樂,總是奔馳於公路塵土,這便是羅迪歐和郊狼的家。5年來,這對父女為了逃離一場椎心傷痛,拋棄了原本的姓名稱謂,過著刻意瀟灑的放逐生活,能離開多遠就走多遠。然而過往並不如煙,無計可施的他們終須回返,路上搭順風車的幾位旅客帶來插曲,笑淚交織的旅程就此展開。

這本小說非常適合翻拍成公路電影,作者以伏筆線索鋪排故事,也把象徵、對比、譬喻等文學手法發揮得生動自然,文字緊湊流暢,絕無冷場拖沓。沿路出現的角色與畫面立體鮮明,熱鬧盡現人生百態,成功沖淡悲傷氣息卻也厚實了情感基底,每一幕風景都寫著悲歡離合,能征服所有的讀者。

【內容簡介➤】

●兔子先生去散步

さんぽのしるし

文、圖:五味太郎,信誼基金會出版社編輯部譯,信誼出版,220元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前(4-6歲)

一身雪白的兔子先生去散步,沿路上看見好多標誌,有些讀得通,有些則讓人滿臉問號,直到實際走踏一遭,才恍然大悟這些圖像背後的真正意涵,短短路程因此充滿了起伏詼諧趣味。五味太郎出手不凡,用簡單卻極富想像空間的圖像以及愉快明亮的色彩,帶領大小讀者展開一場解讀與探索的遊戲,愈是拋開預設立場,愈能會心一笑勇敢玩味,走出一段屬於自己的風光感受。【內容簡介➤】

●男孩、彩虹鳥與棺材匠

The Boy, the Bird and the Coffin Maker

瑪蒂妲.伍茲(Matilda Woods)著,安娜斯卡.艾勒帕茲(Anuska Allepuz)繪,王翎譯,小麥田出版,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:國中(13-15歲)

老棺材匠早已習慣了孤獨與消逝的氣味,直到有一天,謎樣的男孩與鳥兒無預警闖入,帶來悲傷的祕密,也喚起塵封記憶。縱使邪惡的力量緊追在後,離去的靈魂一去不返,他們始終沒有放棄溫柔與希望,當關鍵時刻降臨時,棺材不再是死亡歸所,反而造就了死而復生的奇蹟,搭載他們奔向新世界。

這是一本瀰漫著古典童話魔幻氣息的小說,善惡黑白分明,結局溫暖光明,優美文字牽動無限想像。故事一開頭環繞著葬禮、墓園、死亡,神祕陰暗的基調讓人躍躍欲讀,隨著層層相扣的情節與衝突,一步步窺見毅力、善良的人性光明面,筆調流暢令人著迷。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

OB短評》#392 溫婉相伴左右的極品好書懶人包

●用青春換一場相逢

郭強生著,天下文化,380元

推薦原因: 文 樂

熟悉小說家的讀者,或許已在他過往作品裡感受到記憶、離散、情慾、認同、成長、暮年等主題,以及作家深刻塑造的、一個個漂泊的身體與心靈。有了此認識前提,讓這本散文集讀來有種見到「老朋友」的感覺,或許也就是書名中的「相逢」。對於情慾啟蒙與認同的描寫,則透露了作家身處的時代經驗與掙扎,讓那裡頭的「青春」似乎也是過往小說人物的青春,讀來有種溫柔又悵然的抒情質地。【內容簡介➤】

●香氛學

氣味、芳香、香水,探索人類最私密的嗅覺感官世界

The Essence - Discover the World of Perfume

Gestalten出版社著,韓書妍譯,積木文化,1200元

推薦原因: 知 設 樂

這本看似風尚型錄的精裝出版品以「香氛學」為題,開篇就是硬蕊的嗅覺學理、文化性、生物性的知識性文章,將「香氛」與身心靈、情感、性別、異國、權力等面向的連結細細鋪陳。因出版機構的屬性,此書有一半篇幅著重在產業面(企業、品牌、人物)的介紹,但依舊透過專業性的視角,拓展了我們對香氛的認識。【內容簡介➤】

●寶島(上、下)

宝島

真藤順丈著,高詹燦譯,木馬文化,599元

推薦原因: 文 樂

第二次世界大戰後的美軍軍事託管,以及沖繩的歷史記憶與國族認同,對於當代日本而言無疑是重要而敏感的政治與社會問題。本書以二戰結束後,美軍占領下的沖繩為舞台,從不願投降而被沖繩當地視為英雄的「戰果撈客」,帶出嘉手納幼女案等爭議話題,在小說的故事性、文學性之外,亦體現出作者對於現實議題的人文關懷。【內容簡介➤】

●搜查瑠公圳(上)

瑠公圳文創事業著,原動力文化,260元

推薦原因: 議 樂

1961年2月爆發的瑠公圳分屍案,曾在台灣社會喧騰一時,成為當時上至總統政要、下抵販夫走卒的談資。各家媒體記者為了博取版面,不惜爭相「紙上辦案」,誤導輿論,懷疑無辜的柳哲生將軍等人為兇手。最終真兇雖得以落網,但媒體謠言對柳將軍等人的聲譽已造成難以彌補的傷害。本書以此案為基礎,進行情節改編並繪製為漫畫,引人入勝之外,也引導讀者重新檢視戒嚴時期台灣社會的特殊時空背景,從而觀照「假新聞」、「帶風向」等當代議題。【內容簡介➤】

●不只是房子

社會住宅城市生活新關係

劉柏宏編,左岸文化,450元

推薦原因: 知 議 益

社會住宅一直是「居住權」、「居住正義」的一種實踐方式,亦牽涉到弱勢階級與社會歧視等不只是「居住」的議題。此書不以政策或概念為討論主軸,而是呈現社宅相關人物組織的真實想法與心境,不將社宅視為「窮人的房子」,而是都市生活與在地社群共構的社會能量之所。社宅的住民與計畫人員、國外超乎社宅想像與限制的方案、現今居住相關數據知識,方方面面展現這個議題的多元與重要性。【內容簡介➤】

●你值得好好悲傷

我們都是自殺者遺族

We’re all suicide bereavement

高璿圭著,馮燕珠譯,春光出版,340元

推薦原因: 議 益

這是一本有關「好好哀悼」是怎麼回事的陪伴佳作。以「自殺者遺族」為主要討論主題,但讀來可橫向連結各種與失去、創傷、罪惡感、後悔有關的生命經驗。一個個遺族的悲傷情緒與訴說記錄,讓此書有如一份情感檔案,在同一類型的悲劇事件中,每個人都經歷不同階段的情感反應,每個人也都有其獨特歷程。因此哀悼不應急於走向「終點」,每個人的每種感受與過程都更值得重視。【內容簡介➤】

●留住相愛,停止傷害

臨床實踐的失智症照顧方案,陪伴患者也照顧自己,走出情感疲勞,找回生活平衡

二花小姐(劉波汶)著,高寶書版,420元

推薦原因: 知 議 實 樂 益

近年有更多聚焦「照顧者」議題的關懷著作,此書以「失智症」照護為題,因此疾病的特殊性更讓照護議題擴及溝通語言、生活認知、睡眠與環境等具體面向。從第一部分將失智症換位為「記憶障礙」來思考與應對,討論失智症患者為何經常強烈要求要「回家」的癥狀反應,到放下控制權與獨攬責任的照護態度,觸及失智症照護者的核心問題,讀來受用也溫暖。【內容簡介➤】

●不要忘記我

我與阿茲海默阿嬤的公路逃亡之旅

Ne m'oublie pas

艾莉克斯.葛杭(Alix Garin)著,吳平稑譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 議 文 樂 益

一時興來,不管三七二十一就帶著阿茲海默阿嬤出遊,順道邂逅了真愛,這本清風般的圖文處女作,既是叛逆的及時行樂,又是逃逸的海闊天空,情節與畫風都讓人懷想起同樣系出比利時的《丁丁歷險記》。大疫年代,又是壓迫又是通膨,世界也太需要這樣的不顧一切了。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量