OB短評》#393 另闢新思路的極品好書懶人包

●漫畫之王陳福財的新加坡史

The Art of Charlie Chan Hock Chye

劉敬賢(Sonny Liew)著,黎湛平譯,貓頭鷹出版,910元

推薦原因: 設 議 樂 益

這本獲得美國漫畫界大獎艾斯納獎的圖像小說,以虛構的漫畫家「陳福財」重構2條歷史軸線:新加坡政治史,以及漫畫史。作者透過逼真的史料創作(私人照片、新聞報導、政治雜誌)塑造主角經歷1960年代的學運、暴動、反殖民抗爭,也創造了虛構作品,致敬原子小金剛、蜘蛛人、蝙蝠俠等東西方經典,讓政治與文化緊密鑲嵌在一起,將被禁絕、遺忘的歷史,以「虛構的真實」巧妙帶回(也喚回)當代社會記憶,挑戰傳統歷史敘事,也抵抗遺忘的暴力。【內容簡介➤】

●學會好好睡

我的失眠抗戰日誌

The Insomnia Diaries: How I Learned to Sleep Again

米蘭達.里維(Miranda Levy)著,朱怡康譯,行路出版,440元

推薦原因: 議 樂 益

睡眠問題常見於現代生活,正因為「現代」帶來各種科技、飲食、藥物、習慣的極端化,而我們也習於轉向科學(精神科、腦神經、呼吸伸展法)尋求解法,想來有點找鬼拿藥方之感。此書作者亦經歷了各種現代醫學治療,甚至試過催眠、靈氣,但本書意不在分享治療方法,而是呈現「睡眠問題」的複雜性。此複雜性就遍佈、反映在日常生活中,因此作者悉心記錄下來的「日記」,或許是最能細細感應、慢慢克服問題的線索。【內容簡介➤】

●怪誕故事集

Opowiadania bizarne

奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokarczuk)著,鄭凱庭譯,大塊文化,380元

推薦原因: 文 樂

這部短篇小說集收錄了10個不同篇幅與主題的故事,但有著高度的完整性,全通好好收束在書名中。各篇小說寫戰爭、魔幻、生態、動物、兒童、死亡、末日等本世紀常見的主題,但朵卡萩竟能再寫出新的意義,更新讀者對各個主題可能的預設與既定想像,往前帶向另一種世界觀,拉開一條新思路,這是閱讀小說最讓人滿意的經驗了。【內容簡介➤】

●造反的細胞

生命最古老的叛變,癌症治療的最新演化出路

Rebel Cell: Cancer, Evolution, and the Science of Life

凱特.艾尼(Kat Arney)著,甘錫安譯,奇光出版,440元

推薦原因: 知 議 樂 益

這是一部關於「細胞」的生物醫學民族誌。作者將癌症細胞與治療作為此書主題,並企圖在多數篇章對既有癌症細胞的醫學建構提出不同解釋,以此另闢路徑,思索癌症治療的可能方法。但書中不僅只有對於癌症的醫學性討論,更多關乎「細胞」生物學式的演化故事、被疾病醫學壟斷的知識建構,以及從生態與心態角度思考的重要性,在多方面更新了現有的疾病認知。【內容簡介➤】

●紅房子

圓山大飯店的當時與此刻

李桐豪著,鏡文學,480元

推薦原因: 議 樂

穿梭於紀實報導與口述回憶,《紅房子》通過梳理史料紀錄以及江湖傳聞,重構圓山大飯店的過往風華以及與當代臺灣政經、社會等各層面的聯繫。有鑒於先前關於圓山大飯店的報導寫作已有相當積累,作者另闢蹊徑,引領讀者在野史與信史之間,重新認識圓山大飯店鮮為人知的過往。【內容簡介➤】

●開放水域

Open Water

迦勒.阿祖馬.尼爾森(Caleb Azumah Nelson)著,洪世民譯,大塊文化,350元

推薦原因: 議 文 樂

水域是開放的,人心卻是隔離的,其中一堵牆就叫膚色。這部愛情小說詩意繾綣,宛如一篇漫長的告白,絮絮叨叨訴說著誇界之戀的複雜與簡單——簡單是愛情,複雜是人情。【內容簡介➤】

●迷蛇記

The Essex Serpent

莎拉.派瑞 (Sarah Perry)著,聞若婷譯,漫遊者文化,480元

推薦原因: 知 文 樂

設定於1890年代、以女性科學家為主角的社會歷史小說,但並非是狄更斯那種寫實,而是有著生物考古這一小說主題帶來的奇幻感。從女性角色重看自然史、博物史,讓科學高速發展的年代與並存的遠古傳說迷思相互辯證,當然還有友誼和愛情這樣的恆常主題,讀來內涵豐富、引人入勝。【內容簡介➤】

●大海借路

周梅春著,玉山社出版,420元

推薦原因: 文 樂

設定於1937至1975年、橫跨日本殖民與戰後社會變遷的背景下,小說描繪了從台南青鯤鯓南渡到高雄七賢找尋屬於自己人生的女性故事。海洋村落、移民、女性三種視角豐富了台灣文學既有的鄉土敘事,讓「鄉與土」不再是固定的、地域性的、男性國族的主要內涵。這部小說向歷史借來了一個生命的原型,也開拓了生命的可能性。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

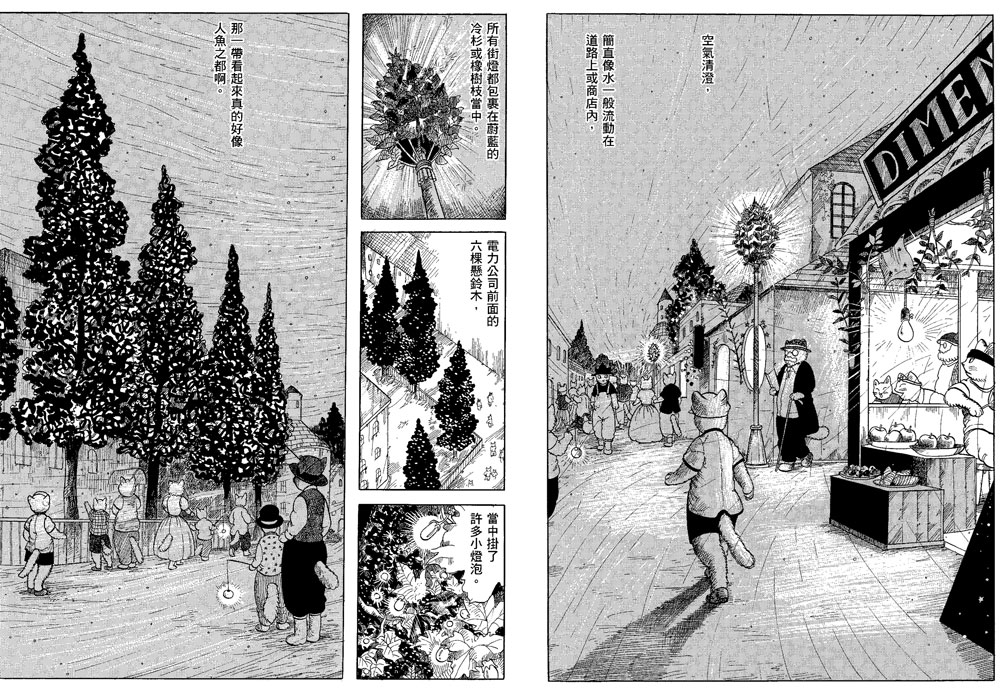

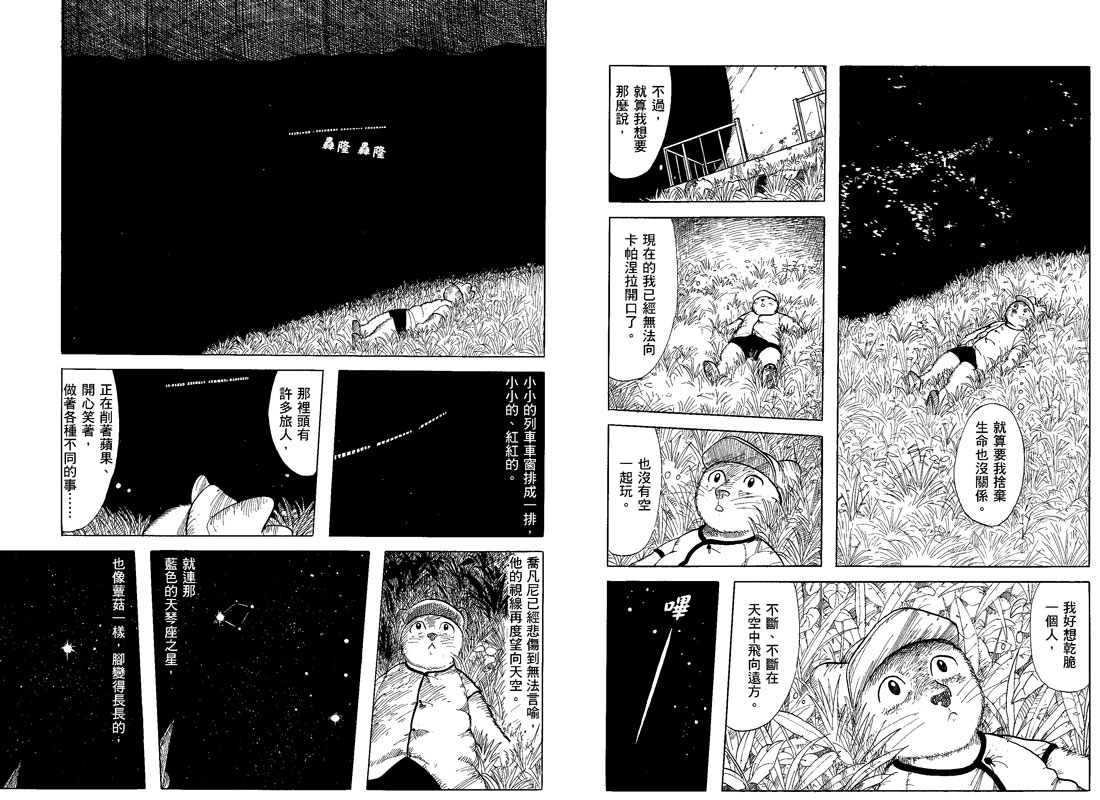

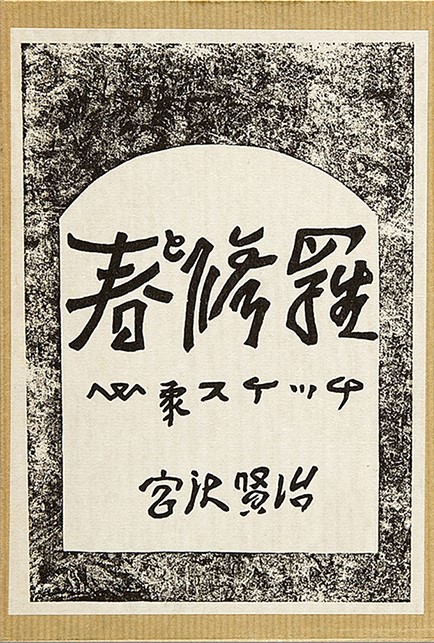

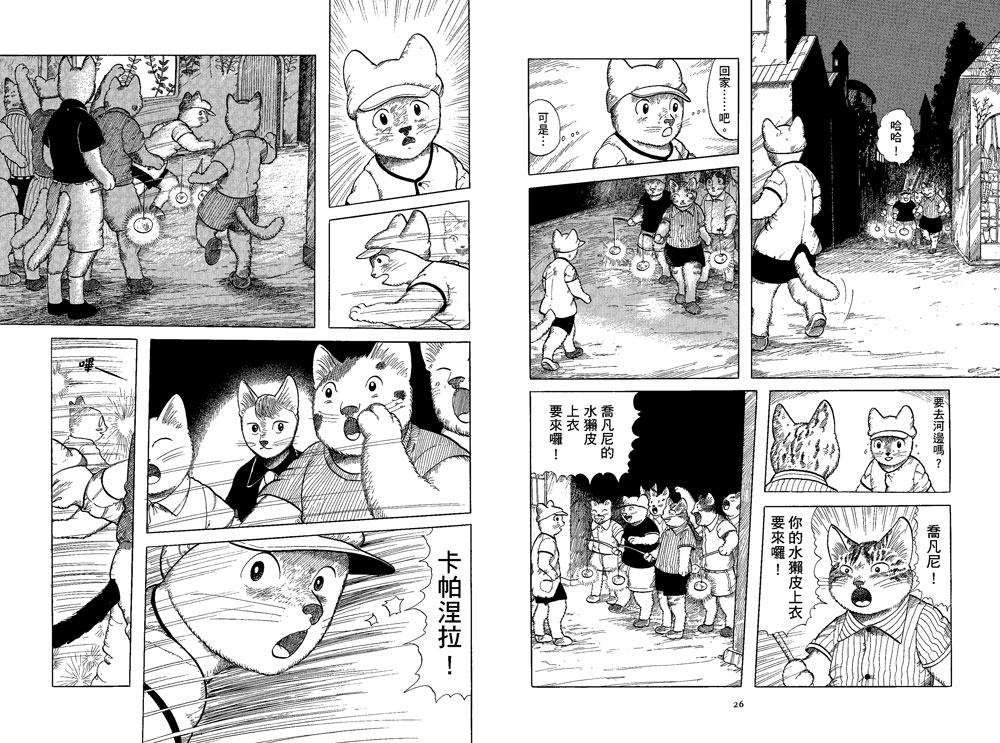

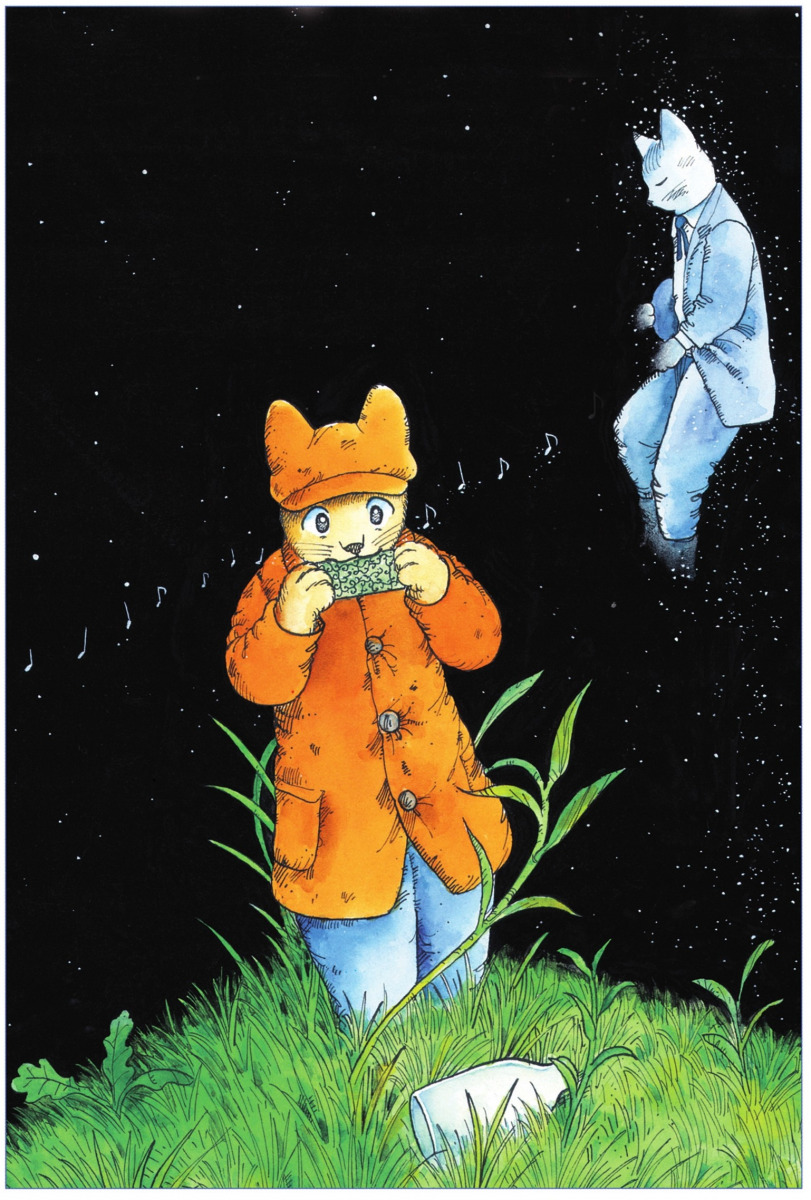

賢治就像二戰後地下文學與昭和後期許多輕小說作者一樣,嘗試將性衝動與妄想轉化為文字,為後人的文學研究與精神分析提供源源不絕的文本。尤其在賢治26歲那年,年紀最長也最親的妹妹敏(1898-1922)病逝,讓他大受打擊,並且在日後推出了口語詩集系列《春與修羅》(春と修羅)。包括〈無聲慟哭〉、〈永訣之朝〉、〈青森輓歌〉在內的詩作,以及死後發表的同系列第二部、第三部,加上其他孤兒詩在內,賢治以「心象素描」的手法描寫自己失去妹妹之後的心境,像意識流小說一樣筆隨意轉,不斷變換場面,癒合自己內心的苦悶與悲痛裂口。

賢治就像二戰後地下文學與昭和後期許多輕小說作者一樣,嘗試將性衝動與妄想轉化為文字,為後人的文學研究與精神分析提供源源不絕的文本。尤其在賢治26歲那年,年紀最長也最親的妹妹敏(1898-1922)病逝,讓他大受打擊,並且在日後推出了口語詩集系列《春與修羅》(春と修羅)。包括〈無聲慟哭〉、〈永訣之朝〉、〈青森輓歌〉在內的詩作,以及死後發表的同系列第二部、第三部,加上其他孤兒詩在內,賢治以「心象素描」的手法描寫自己失去妹妹之後的心境,像意識流小說一樣筆隨意轉,不斷變換場面,癒合自己內心的苦悶與悲痛裂口。

童書短評》#96 從下水道到B612行星,陪孩子飽覽自然人文地景

●爭取平等的鬥士

大法官RBG的故事

Ruth Bader Ginsburg - the case of R.B.G. vs. Inequality

文:喬納.溫特(Jonah Winter),圖:史泰西.英納斯特(Stacy Innerst),柯倩華譯,聯經出版,380元

推薦原因: 知 圖 創

適讀年齡:小學中-高年級、國中(9-15歲)

年幼的RBG(露絲.貝德.金斯伯格)獨自站立台上,身軀嬌小卻昂然堅定,向成人陪審團陳述著女性所遭受的社會差別待遇,娓娓細數的諸多案例,即是她一生的真實遭遇——如此別開生面的敘事形式,歷歷在目的描繪出這位美國首位女性猶太裔最高法院大法官的一生,讓孩子能透過畫面與事實,見識她如何面對困境與執著奮起,成為當代法律界與性別平等史的一頁傳奇。

無論是在書寫方式或圖像呈現上,這本傳記繪本都散發著一股理性、踏實、冷靜自持的氣質——恰如金斯伯格的一向處事性格,翻頁之間如見其人,帶給讀者餘韻不絕的啟示與感動。【內容簡介➤】

●蚱蜢機器人

バッタロボットのぼうけん

文、圖:松岡達英,陳瀅如譯,台灣東方出版,320元

推薦原因: 知 趣 圖 創

適讀年齡:小學中-低年級(7-10歲)

搭乘全身炫紅、設備高超的蚱蜢機器人,往南飛行跨越半個地球,從日本、婆羅洲、澳洲到紐西蘭,完成一趟如夢似幻卻又豐富詳實的生態旅行。松崗達英不愧是知識繪本的一支健筆,用簡單故事串聯起豐富的地景與物種,把那遙遠又美麗的南半球風光,上至樹冠層下至深海底,考究且鮮活的刻劃展現出來。圖畫中有動有靜,知識與趣味兼具,每一幅都可以看好久好久。【內容簡介➤】

●太郎是隻忍者犬

にんじゃいぬタロー

文、圖:渡邊陽子,林宜柔譯,遠流出版,380元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

家門前的流浪狗居然是隻忍者犬,飛簷走壁隱身幻術樣樣都行,實在太不可思議!男孩決定並肩修練,與狗兒一起尋找失蹤已久的主公大人,一場行動劇般的家內冒險於焉展開,呼之欲出的結局令人歡喜叫絕。

作者利用日本文化與奇幻元素,把飼主與狗兒之間的認養情誼,演成一段主公與侍衛的命定相逢,過程慎重其事又笑料百出,場景圖像合理具說服力。一人一狗一搭一唱的浮誇互動演出,動感十足又討喜,顯現出他們之間不分尊卑而是真正的伴侶,搞笑背後其實藏著相知相惜。【內容簡介➤】

●雨天的秘密下水道

雨の日の地下トンネル

文、圖:鎌田步,李慧娟譯,台灣東方出版,320元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

地面上,滂沱大雨壟罩整座城市;地面下,一場神祕激昂的浩大工程同步展開。織密櫛比的下水道裡,雨水向下持續匯集,依序蓄排至河流、立坑、調壓水槽,抽水站裡的工作人員一刻不鬆懈,嚴密監測著水量與氣象變化,最後終於成功把暴漲的雨水洪流排放到大海裡。

這本書把平常肉眼無法得見的「下水道系統」,畫得優美細緻,也講得簡淺親近,一幅幅考究逼真的剖面圖、特寫圖,層次有序的帶著讀者遁入地底一探究竟,最後的跨頁「東京下水道」大圖解更是令人大開眼界。縱使以知識為主題,畫面筆觸卻始終保持著一股清新的生活感,飄散著淡淡文學氣息,科學資料因此鮮活了起來。【內容簡介➤】

●教室裡的理財冒險王

在賺錢、繳稅、創業、投資中,培養受用一生的財商思維

세금 내는 아이들:어린이를 위한 경제 교육 동화

文:玉孝珍(옥효진),圖:金美妍(김미연),賴毓棻譯,三民出版,350元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

這是一場毫不馬虎的角色扮演遊戲,把班級當作一個獨立小國,每位學生必須根據自己的條件喜好及需求,去選擇一項職業謀生,想想自己可賺多少錢,該繳多少稅,又該如何投資理財。歷經種種關卡變數,有人最終成了創業家,有的滾利發大財,有的則哀嘆失業破產,有賺有賠結果自負的趣味擬真人生,考驗著孩子的金錢觀念與金融知識。

作者將韓國小學任教的親身經驗,寫成這本活潑札實的知識故事,合理又顯淺的章節敘述,很能引起小讀者的閱讀與思考興致。透過生動的學童角色與流暢的日常對話,繳稅、消費、儲蓄、投資、創業、保險等經濟概念變得趣味又親近,不再只是大人的事。【內容簡介➤】

●逃離吧!腳就是用來跑的

にげて さがして

文、圖:吉竹伸介,游珮芸譯,親子天下,340元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

不扭捏,不囉嗦,苗頭不對就逃離,往更安全、更有意義的人事物奔去吧!讀完這本又搞笑又溫暖、又痛快又直白的繪本,但願大人小孩們都能像書中小男孩一樣,看清自己心之所欲,朝新方向拔腿就跑,別再深陷人際泥沼了。乍讀吉竹伸介的作品,捧腹大笑肯定免不了,圖文讀起來輕鬆愜意,卻也溫柔俐落描述出內心,更舉重若輕傳達了哲理,如同一帖舒眉坦懷的良方解藥,把人狠狠地敲醒也深深地治癒了。【內容簡介➤】

●魷魚氣噗噗

イカはイカってる

文:大塚健太,圖:日下美奈子,陳瀅如譯,幼獅文化,340元

推薦原因: 知 趣

適讀年齡:學齡前、小學中-低年級(4-10歲)

魷魚為何氣噗噗?因為太多人把牠誤認成章魚了——長相類似、都有觸手、都噴墨汁、都有吸盤,真的會讓人傻傻分不清楚啊。別擔心,這本幽默小書使用非常活潑又辯證的寫法,讓兩者站上PK舞台,像孩子般不服氣地較勁,一關又一關使出獨家絕招,清楚展現本色異同,保證讀完過目不忘,再也不會混淆了。能把知識包裝得這麼人性化、生活化,讓人一目瞭然又會心一笑,果真不簡單!【內容簡介➤】

●雲朵屬於誰?

A qui appartiennent les nuages?

文:馬里歐.柏哈薩爾(Mario Brassard),圖:傑哈爾.迪布瓦(Gérard DuBois),藍劍虹譯,字畝文化,450元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學高年級、國中、高中職(11-18歲)

女孩拼湊著兒時逃亡回憶,黑與灰占據了畫面,疲累與不安,吶喊與嘆息,日子似乎只剩下這些最後的氣力。天上雲朵來來去去,夢境與現實越來越交錯難辨,只要閉上眼睛,往日便如流沙般將人吞沒,那些沉默定格的臉孔、隊伍、步伐、槍枝,依然揮舞著驚恐與戰慄,不動聲色地吞噬著期望放晴的心。

這是一本以戰爭為題,意象凝重濃厚的圖像小說,看似零碎囈語的少女獨白,深沉道出歷經戰亂後的創傷陰影,不斷叩問著世界與自我。寥寥色彩構成的圖像裡藏著高明的隱喻及對比,簡約醒目且力道十足,揭露了傷痛也帶來了希望,讓闔頁後的心緒仍低迴不已。【內容簡介➤】

●卡婷卡和她的寫作練習

Hoe ik per ongeluk een boek schreef

安娜特.赫辛(Annet Huizing)著,Shih-Fen繪,林敏雅譯,玉山社出版,380元

推薦原因: 文

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

13歲的卡婷卡渴望寫作,卻不知道如何將滿腔情懷付諸文字,作家鄰居莉德溫慨然接受了她的懇求,願意領她進入文字殿堂,一段以誠相待、以文會友的溫暖情誼於焉展開。透過一次次的書寫練習,卡婷卡學會剪裁、梳理、表述自己的成長歷程,重新回望喪母與單親經驗,也試著用巧妙的距離去看待父親的新戀情,不只寫出好看的小說,也把春青活得更有滋有味。

這是一本好看的小說,也是一本教人如何寫小說的小說,讀者不但參與了卡婷卡的真實生活,也跟著上了一堂活潑實用的寫作課,伴著她塗塗抹抹,思考拿捏什麼該寫、什麼該捨,如何塑造角色、鋪排情節以及描述內在衝突,以成就一個完美的作品。透過這個虛構的故事,作者傾囊相授關於小說創作的種種心路歷程、觀點技法,把高超熟稔的寫作技藝落實在文字裡,為想寫小說的讀者們做了一回完美的示範。【內容簡介➤】

●小王子

Le Petit Prince

安東尼.聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)著,馬克.揚森(Mark Janssen)繪,鄭麗君譯,聯經出版,420元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

每位讀者的書櫃或心中,都留了一個位置給小王子,無論是在什麼歲數與之相遇,無論是初次照面或久別重逢,那些美麗而雋永的字句,驕傲的玫瑰與等待的狐狸,總是令人心醉或迷惘。前文化部長鄭麗君用她流暢不俗的譯筆與身為母親的視角,再一次呈現這部歷久彌新的經典,當世界模樣快速改變,寓言裡的深思與深情依然濃得化不開。荷蘭插畫家馬克.揚森所繪製的新版全彩插圖,繽紛詩意充滿想像,同時也巧妙和諧的呼應著聖修伯里原畫,熱騰騰書頁裡找得到熟悉的感動。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量