由夢田影像出品,以現代詩為核心的音樂紀實節目《滾動的詩》,近日已在公視、台視、三立都會台與夢田影像YouTube上映,紀錄15組台灣獨立音樂人以詩入歌的創作過程,以影像呈現當代文化的豐沛能量。其中收納的詩作自1930年至2014年,包含如紀弦、商禽、洛夫、羅智成等15位詩人。

這是一場對於台灣現代詩能量的大型檢視與轉譯,夢田為何開啟此項計畫?對於台灣現代詩的思考,希望呈現怎樣的觀點與風景?Openbook閱讀誌特別專訪夢田影像執行長蘇麗媚,深入理解《滾動的詩》的執行幕後。

夢田影像執行長蘇麗媚(截自夢田影像臉書專頁)

▇一首詩歌能不能改變世界?不能,但是…… 審視這15組詩作組成,首先會發現,選詩雖然跨時代,然其中作品與詩人卻不一定是現代詩史中最具代表性的,比如楊牧、席慕蓉、夏宇等人均不在此行列中,雖選了洛夫卻未選其代表作〈愛的辯證〉,紀弦未選〈狼的獨步〉,吳晟也不以知名的〈甜蜜的負荷〉代表,似乎有意迴避了各自的代表作。《滾動的詩》的選詩,顯然並不著重詩史意義上的考量,而是另有想法。

「滾動的詩」其名來自美國傳奇歌手巴布.狄倫的名曲〈像一塊滾石〉(Like a Rolling Stone),詩般的文字在音樂中銘刻了對戰爭與人權等諸多議題,被譽為改變世界的經典名曲,在時代反思與歷史記憶都扮演重要的意義。蘇麗媚在解釋她的詩歌觀時,引述梁文道〈從聖歌到情歌〉,文中提到宗教性聖歌與流行樂情歌主題,如親人的離世、光陰的流逝、愛情的終止等,往往是人所共有的情感,是失落、傷感的,有著撫慰的功能。她認為,從詩歌到情歌也存在對於自我的省思與對時代的回應。

VIDEO

「一首詩歌,能不能改變世界?」這是《滾動的詩》企畫初期最熱血的核心。「這個問題,我們問了15組獨立音樂人,答案一定是『不可能』,不過,每個人都有一個『但是…… 』,各自的回答集合起來,就能呈現一股明知不可為而為之的希望。」蘇麗媚表示,這樣的精神也貫穿在每一集的節目中。

企畫之初,詩作清單大多為各時代的異議之聲,如善寫女性形象的風車詩社詩人楊熾昌的〈尼姑〉、楊華寫於1932年的台語詩〈女工悲曲〉、鴻鴻〈二二八〉、劉克襄〈革命青年〉。因擔心詩作過於嚴肅,考量再三,蘇麗媚延請鴻鴻、楊佳嫻、駱以軍擔任選詩顧問,重新調整作品的組成,思考議題分布,並挑選更易於溝通的作品。

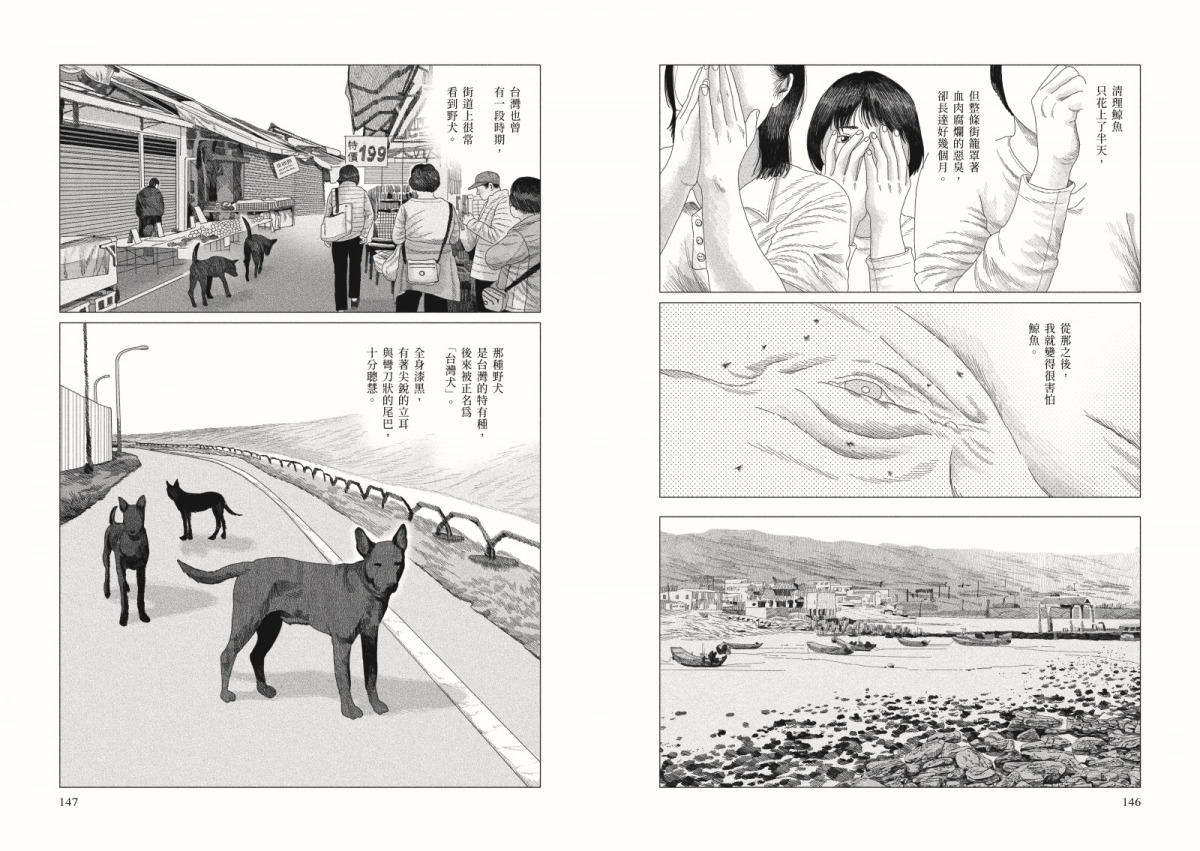

舉例而言,詩人陳黎原來入選的是〈島嶼邊緣〉,因擔心過於突顯政治議題,後來換成〈花蓮〉,仍舊強調主體性,但更偏向地方性。而搭配的獨立樂團「漂流出口」藉原住民的創作能量,加入與原詩截然不同的生命力,強調出「我是我的主體性,我決定我自己」。

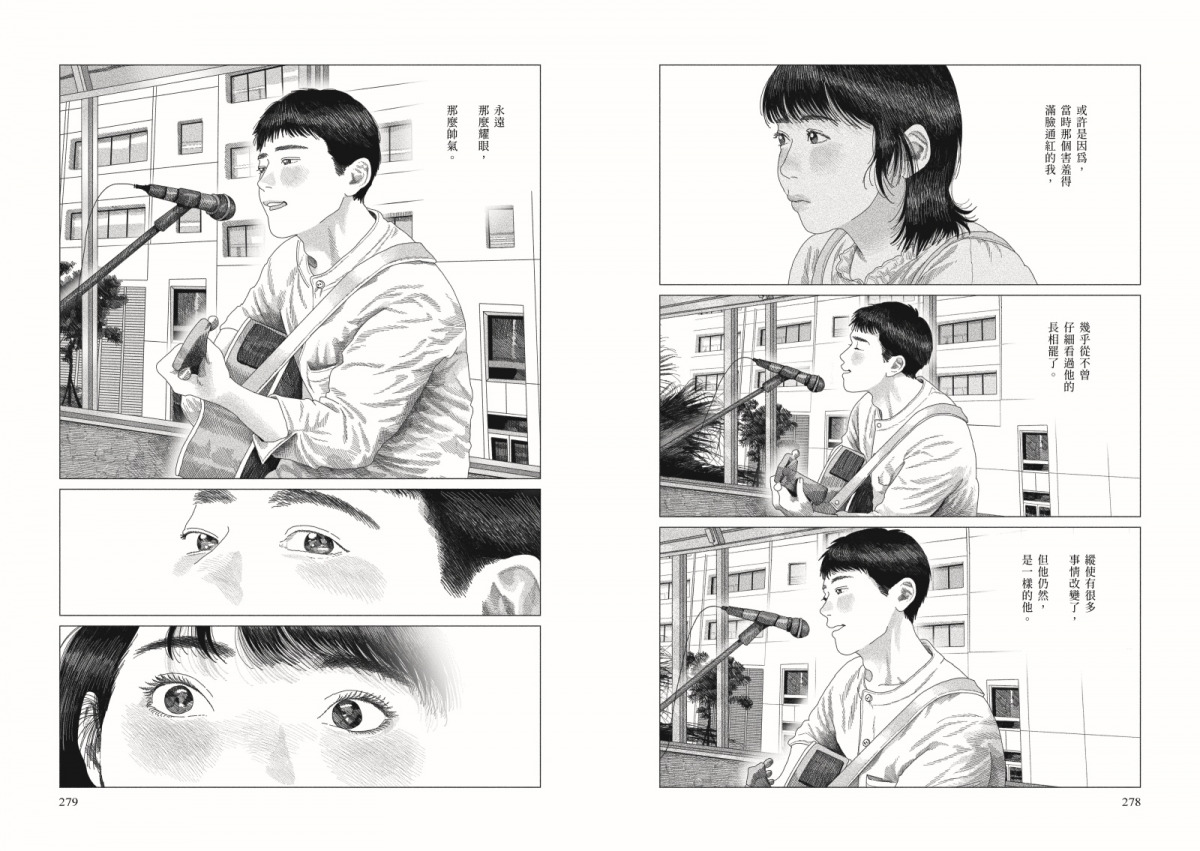

漂流出口,《滾動的詩》劇照(夢田影像提供)

▇時間差:問題總在「但是」之後 《滾動的詩》中最年長的詩人為1908年出生、以日文寫作的陳奇雲,負責改編詩作的是1981年出生的嘻哈歌手老莫,兩人年紀相差70多歲。另一組詩人紀弦與創作歌手楊士弘也整整差了80年。隨著詩人越接近當代,年齡的差距自然越小,如作家駱以軍與音樂創作人余佩真相差20歲,而詩人楊佳嫻與回聲樂團的主唱吳柏蒼則為同年。

如何確保當代的音樂創作者對前輩/同輩的詩作感興趣?無論是年齡差或時空差,都為本計畫增添了執行的困難,不過這些困難卻也成為本企畫的張力所在。

從醞釀期到啟動拍攝,這項計畫耗時2年,最後成果雖然為15組,實則期間製作團隊詢問了50組以上的台灣音樂人。彷如相親般,音樂人必須認同夢田理念,還要喜愛入選的詩作,歷經諸多溝通與汰換,最終才配對底定。

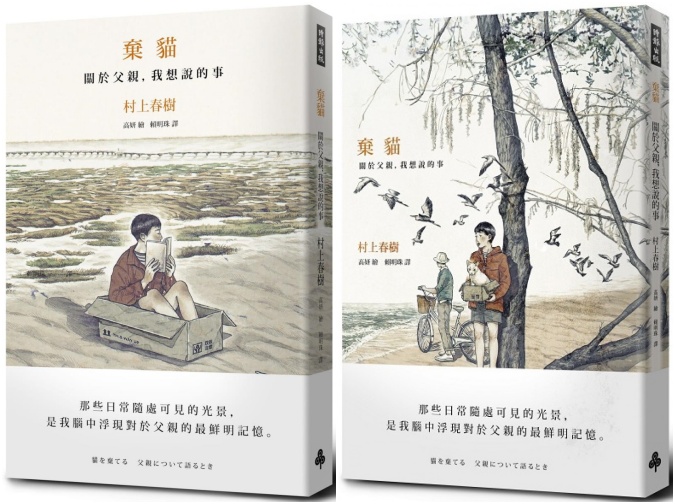

蘇麗媚提到,賴香吟評述日治時代作家作品的《天亮之前的戀愛》,對她有很深的啟發。書中〈純真,及其黑夜〉一文描繪生於台灣日治時期的作家翁鬧與日本同齡作家太宰治,兩人雖素不相識,但在賴香吟的爬梳下,其作品面與精神面有著驚人的相似。同名篇章〈天亮之前的戀愛〉則展現翁鬧與生於1969年的邱妙津雷同的人生歷程與悲劇性,翁鬧生命歷程有諸多不可考之處,生命似如作品中的預告,止步於30歲,而邱妙津則於26歲離世。

左起:翁鬧、太宰治、邱妙津(圖片:wiki)

「他們的才華、際遇,以及在感受面反映出的社會,對我來說是完全相同的,並且有一種『隔空對話』的感覺。」蘇麗媚說,這樣的感受與對話性,成為她推行《滾動的詩》的重要內核。

「陳奇雲〈你把靈魂弄哪兒去啦〉和嘻哈歌手老莫差了70年,跨世代的詩與音樂的對話,產生了一種很有趣的時代感。」蘇麗媚認為,透過對過去詩作與歷史的探測,也能探知未來。從不同世代之間的對話、轉譯,可以觀察到「我」或者某種「主體性」的異同與轉變,對話性也能促成世代之間的連結與溝通。

VIDEO

▇如何把衝突轉化為特色?核心精神必須直接而清楚 「詩、樂團,以及導演,這三者的碰撞,是一件很複雜的工作,」蘇麗媚提到,夢田最重要的工作就是「整理」,因為時代的差距,彼此作品風格迥異,很容易讓成果無法協調呈現。「如何把違和變成特色,而不是一種問題,使它成為跨世代的挑戰?我們用整理的方式,讓每一組的核心溝通語彙直接而清楚。」

為了回應「一首詩歌,能不能改變世界?不能,但是…… 」的提問,夢田為《滾動的詩》每一組創作者,整理出各自對這個問題的反駁,也就是核心精神,舉例如下:

〈你把靈魂弄哪兒去啦 〉 ,陳奇雲/老莫,核心精神:「能多敢於做自己,我是我的主」。〈再散步一些時〉 ,吳晟/吳志寧,核心精神:「那個那就這樣吧之下,守護小小幸福的甘願」。〈親愛的〉 ,駱以軍/余佩真,核心精神:「關於相處,兩人之間」。〈你的身體〉 ,葉青/南西肯恩,核心精神:「愛情有時比革命更身不由己」。

蘇麗媚過去寫過不少劇本,自言十分清楚如何討好觀眾,但她也大量閱讀文學作品。採訪過程中,她多次提及米蘭.昆德拉《生命中不可承受之輕》:「我始終覺得為什麼這些文學小說裡關於愛情的創作,可以這麼真實、炙熱?那是我們通過影像應該傳遞給觀眾的,它才會動人。」因此,她很強調對人性與生活的觀察。

以吳晟/吳志寧父子為例,吳志寧少時無法完全理解父親吳晟〈甜蜜的負荷〉的涵意,而當他自己也成為人父時,面對究竟要留在城市還是回到家鄉,心中有掙扎,卻也有幸福。蘇麗媚談及自身,離開媒體回家成為母親之際,她也曾心有不甘,但看著孩子成長,這份幸福也與不甘相互平衡,「這是很一般人的,很生活的處境,是每個人都會面對的選擇。」

VIDEO

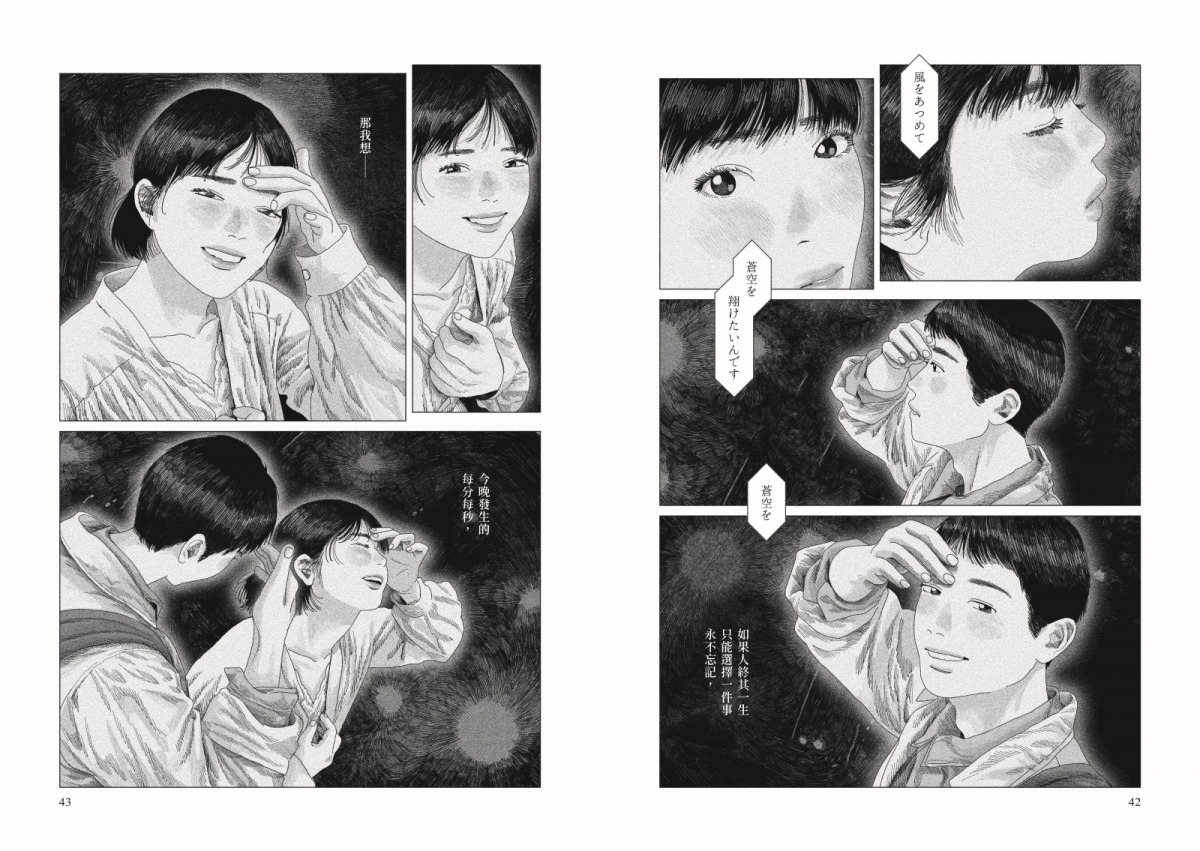

駱以軍〈親愛的〉原是寫給當時分手的戀人,音樂人余佩真讀完後,很擔心不知如何傳遞中年男子的脆弱與迷惘。她決定用很溫柔的方式,哼出對情人的蜜語甜言。這集希望思考:兩個親密的人相處一段長遠的時間之後,是不是還可以像初遇般炙熱?愛情還存不存在?若不存在,該怎麼辦呢?同樣回歸生活面,探討人與愛情之間的關係。

音樂人余佩真,《滾動的詩》劇照(夢田影像提供)

葉青的詩作是蘇麗媚認為自己在本節目的寶貴收穫,令她想到羅蘭.巴特在《戀人絮語》寫到的「我是一個缺乏愛人能力的男人」,悲傷且無能為力。因此在葉青這集,夢田標誌了詩人的「同志」身分,將核心定為「愛情有時比革命更身不由己」,希望從詩人對愛情的炙熱與無力感中,重新找回當代社會對愛情的感知。

VIDEO

「『社會』是虛幻的名詞,組合因子是人,只有回到人的本體,才能構成社會的變形,人的本體質變,才有可能改變社會。不論任何一組的題目,同志、鄉土等等,都在對人進行省思。」蘇麗媚如此表示。

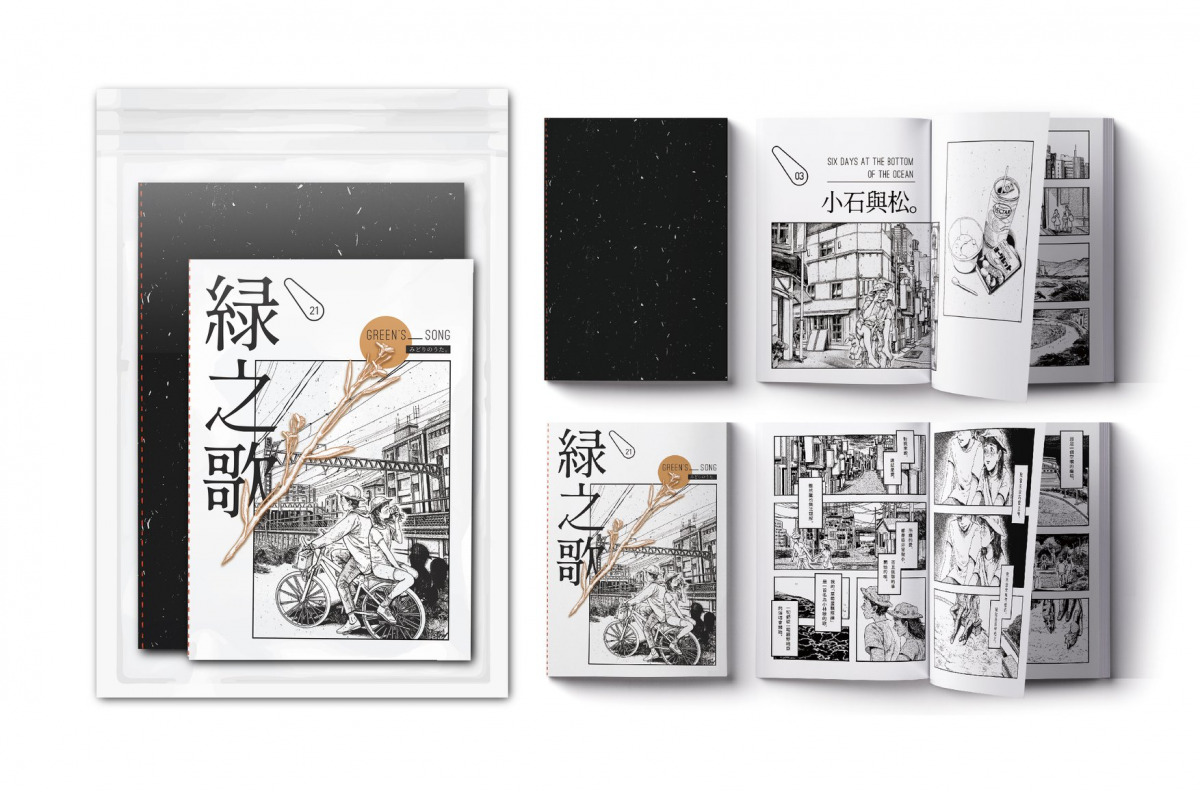

▇「核心精神」是IP 改編的重要關鍵 夢田影像長期關注台灣藝文的跨界,從2014、2016年的《書店裡的影像詩》(紀錄片與實體書)、2018年《小兒子》(書、動畫、動畫繪本)、2019年《致親愛的孤獨者》(同名舞台劇、電影/劇集、實體書),到2022年《滾動的詩》,牽動了現代詩與獨立音樂。蘇麗媚認為原創「核心精神」的確立,是IP改編過程最重要的關鍵。

「過去常發生的現象是,因為『影視作品』的發言權凌駕於文字或小說之上,誤導成原創核心精神好像是屬於影視作品,可如果影視沒能把小說原本的核心精神好好發揮的話,那它就是不同的創作。」蘇麗媚認為,若將創作思考為一系列的過程,應該先確立「原創核心精神」,讓不同媒材在「過程」中交疊,而非僅在成果上空有掛名。

以《小兒子》為例,原始文本多達360幾篇散文,夢田影像先依可能改編的順序,挑出不同篇章,提煉出核心精神,使之成為具像、溝通性強的語彙,再將這些語彙交給劇團、動畫或繪本的導演,製作成不同媒材的內容。如此,才能確保當文本被改編成不同媒材時,仍能保持原核心的完整性。

VIDEO

「核心精神」有時也不全然是原作者的概念,而會加入改編者的生命經驗。比如《小兒子》其中一個篇章〈命大的蟑螂〉,原文較接近生活趣事的分享;改編時則加入生命平權的概念。「正因為孩子的無瑕,才能凸顯社會的複雜性,回到最原始、單純的生命,就是一種平權。」這是夢田為這篇文章所轉譯出的核心精神。〈命大的蟑螂〉改編成動畫、繪本後,駱以軍看完,第一時間表示創作時沒想這麼多,但很樂於看到被如此轉譯。

駱以軍是夢田影像十分仰重的作者,蘇麗媚提到:「我可以感受到駱以軍對文學的熱愛,他對前後輩作家相當赤誠,是少見『文人不相輕』的作家,所以我特別喜歡他。」在彼此的互信中,作家也會大方、善意地讓改編團隊發揮。

這樣的合作關係,也體現在《滾動的詩》中。總體核心提問為「一首詩歌,能不能改變世界?」每一集也都有各自的核心精神回應核心提問,由此鋪展15集的音樂紀實節目,各有脈絡,同歸殊途。

▇讓孤獨的微光,聚成一股能量 面對社會現場的感受與回應,是夢田影像一路以來關心之所在。《書店裡的影像詩》第1、2季每季40集,共計拜訪80間書店,呈現出80種不同的地方樣貌與生活風景。《滾動的詩》則聚焦了15組音樂人與詩人,涉及的創作者有30組。兩者風格皆偏向在安靜的步調中拾起生命/創作的繽紛,都具有一種內向的、孤獨的省思感。

VIDEO

蘇麗媚認為,獨立書店缺乏媒體資源,不易被社會看見,夢田努力聚沙成塔,並非只為互相取暖,而是希望眾多微小聚集成大的量體時,能相互補充,形成議題發聲的力量,「若沒有足夠的量體,文化議題在台灣是很弱勢的範圍。」

《滾動的詩》也是如此。「現代詩在台灣也有一種孤獨性,過去非常被冷落,但現代詩的能量其實非常豐富,力量很強大。」她認為現代詩所展現的文字美感與哲學思考,不應只是小眾個體孤獨的抒發,結合現代詩與獨立樂團,藉兩者撫慰人心的共同功能,可創造更大的能量。

夢田影像執行長蘇麗媚(攝影:張震洲)

▇聚集一群有熱情的專業人士 提起《滾動的詩》的導演符昌鋒,蘇麗媚眼睛一亮:「他比我還炙熱。有時候你跟合作對象的熱情度要相等,甚至能夠比拚,火花才會精采!」符昌鋒去年以《不羈:臺灣百年流變與停泊》榮獲2021金鐘獎「最佳人文紀實節目獎」,並入圍「最佳非戲劇類節目導演獎」,這部影片描寫台灣民主化運動的重要倡議者,如賴和、殷海光、李雙澤、陳定南等人,備受讚譽。

「他是少見從文學、現代詩橫跨到音樂,都十分有素養的導演,這非常難得。」蘇麗媚與導演工作時,會就彼此的觀點進行反覆溝通,經過好幾次的碰撞,方能將共識呈現於節目中。

碰撞之處首先在於,文學家往往在言語上的表達能力較強,善於透過文字或交談傳遞哲思,而音樂人則較擅長聲音的表現,必須透過樂音才能展現情韻。兩者素材不同,甚至有所落差,想匯集成對議題或核心精神的共同回應,並不容易。

其次,原作者和改編者的創作自不相同,如何透過節目的編織,呈現出最適當的狀態,更需要反覆的意見交流。蘇麗媚提到:「最後我發現,並不是我與導演之間的衝突,而是原作者與創作者之間的差異,我把決定權交給導演,依照他所拍攝到的素材,決定最終的樣子。」

本案的詩作顧問鴻鴻(截自夢田影像臉書專頁)

除了原作者與音樂人的合作,《滾動的詩》同時調動了眾多專業的挹注。不僅符昌鋒,另外兩位導演王俊雄與吳俊輝也都分擔了大量工作,拍攝紀錄片之餘,也閱讀了大量資料。詩作顧問鴻鴻嚴格審視各種細節,連詩人的簡介文字都一一過目;駱以軍與楊佳嫻積極給予鼓勵與讚美,讓年輕音樂人知道他們自己就是作品的主體;音樂顧問有亂彈阿翔、馬世芳、林尚德、黃宣銘,林與黃甚至手把手帶樂團調整吉他、音軌與音色;紀州庵館長封德屏提供了許多重要的資料與聯繫資訊;印刻總編輯初安民協助聯繫了詩人商禽……

蘇麗媚表示,這個計畫的時間跨度與異質性的多元,在執行上產生不少困難,若非聚集一群同樣熱血的專業人士,很難妥善完成。

▇投遞一個瓶中信 因為《滾動的詩》,蘇麗媚大量接觸了台灣當代的年輕音樂工作者。最初她擔心前輩詩人的名望,會成為新一輩創作者的包袱,令她感到驚訝的是,「他們雖然抱持著嚴肅與敬畏的心情看待現代詩作品,但到了改編成音樂的階段,他們又充分掌握自己的發言權,不僅很有想法,甚至帶有一些挑釁,儼然是創作比拚。這是新一代年輕人的特質。」

正因如此,蘇麗媚重新發現了台灣創作的養分:「追求主體性的那股自信與大膽,正是台灣土地所孕育出來,」她樂見在改編過程中,產生的世代挑戰與交鋒。一如駱以軍為《滾動的詩》所寫的推薦語:

詩,就是在做文字,肆意的不斷地竄逃、不斷地跳逃的過程,是個體對於群體暴力的哭喊、有感人對無感人的感覺。

每一個詩人寫詩,就像是投遞一個瓶中信,用最貧窮、最無政府的方式表達。

我們會有的,最大的資產就是,經過三十年,找了共同活在這個當下的年輕人來有感創作。跨世代的,很像年輕人的一種挑戰賽。 ●

《滾動的詩》首發日與核心精神

6/11 〈你把靈魂弄哪兒去啦〉陳奇雲/老莫,核心精神:「能多敢於做自己,我是我的主」。 6/18 〈你的身體〉葉青/南西肯恩,核心精神:「愛情有時比革命更身不由己」。 6/25 〈誤認〉楊佳嫻/回聲樂團,核心精神:「誤認時刻在生活,人、事、物,甚至愛情,誤認像空氣般存在」。 7/2 〈活著寫詩〉隱匿/王榆鈞,核心精神:「你很熱切地活著的時候,當下就有了意義」。 7/9 〈再散步一些時〉吳晟/吳志寧,核心精神:「那個那就這樣吧之下,守護小小幸福的甘願」。 7/16 〈我們〉劉克襄/凹與山,核心精神:「對與錯的相對論」。 7/23 〈你如何成為一種幽靈式的抵達〉崔舜華/ Wednesday 與壞透樂團,核心精神:「陰溝裡我依舊仰望星空」。 7/30 〈不要再對我打槍〉鴻鴻/神棍樂團,核心精神:「生活中留下的」。 8/6 〈入睡〉羅智成/先知瑪莉 Mary See the Future ,核心精神:「心有所愛,不忍讓世界傾敗」。 8/13 〈樹中之樹〉商禽/南瓜妮歌迷俱樂部,核心精神:「我有自己的語言,其實有一點故意,想挑戰是跨世代存在的對話框」 8/20 〈花蓮〉陳黎/漂流出口,核心精神:「人與人,人與生活之間」。 8/27〈夜歌〉,方思/ Violet Lens 紺樂團,核心精神:「當夜落下來了,淹沒了一切崇高的卑微的,遠的近的」。 9/3 〈親愛的〉,駱以軍/余佩真,核心精神:「關於相處,兩人之間」。 9/10 〈你的名字〉紀弦/ Midi 楊士弘,核心精神:「每個人都想望擁有的那個名字」。 9/17 〈因為風的緣故〉洛夫/ Theseus 忒修斯,核心精神:「風在關係中象徵變數,該如何對待」。

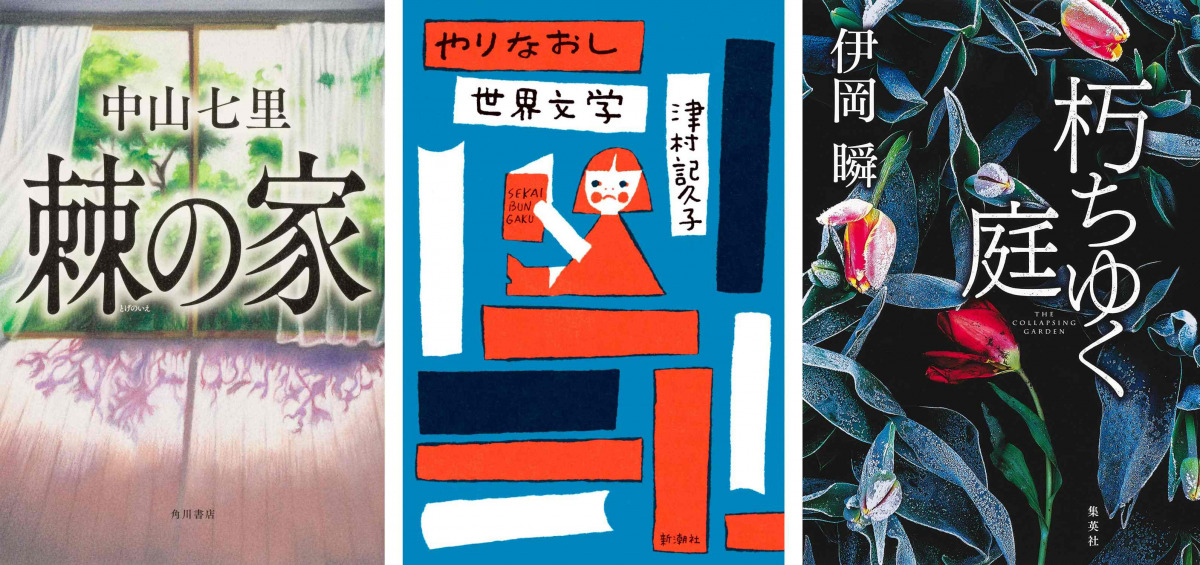

■以《七個孩子》榮獲鮎川哲也獎的作家加納朋子,5月底推出新作《天空之上、七星的彼方》(集英社),書寫關於熱愛星空之人的7個懸疑短篇。加納善於勾勒角色心理,並以精巧靈動的筆法架構情節,曾著有《玻璃長頸鹿》、《七個敵人》、《我們的荒野七重奏》等代表作。《天空之上、七星的彼方》透過南方島嶼、深山旅館、鄉村高中等不同場景,塑造出帶點夢幻色彩的星空物語。讀者評述,加納以不同的設定與背景呈現故事各自的精彩,短篇之間巧妙的連結更是令人驚奇。

■以《七個孩子》榮獲鮎川哲也獎的作家加納朋子,5月底推出新作《天空之上、七星的彼方》(集英社),書寫關於熱愛星空之人的7個懸疑短篇。加納善於勾勒角色心理,並以精巧靈動的筆法架構情節,曾著有《玻璃長頸鹿》、《七個敵人》、《我們的荒野七重奏》等代表作。《天空之上、七星的彼方》透過南方島嶼、深山旅館、鄉村高中等不同場景,塑造出帶點夢幻色彩的星空物語。讀者評述,加納以不同的設定與背景呈現故事各自的精彩,短篇之間巧妙的連結更是令人驚奇。 ■2010年以出道作《再會》榮獲第56屆江戶川亂步獎的推理作家橫關大,本月初發行現代忍者的都市戀愛喜劇《忍者結婚好難》(講談社)。伊賀與甲賀,這兩個理應消失於時代洪流的敵對忍者勢力,在令和時期依然不為人知地活躍著。伊賀家族一邊守護手裏劍術等傳統技藝,一邊經營郵政快遞網絡,甲賀則發展為活用麻醉槍、無人機等現代科技的精銳實力派集團。出自忍術世家、卻不知彼此身分的悟郎與螢結為夫妻,但熱戀期過後,悟郎男尊女卑的家庭認知,卻讓螢起了離婚的念頭。某一天,出身伊賀一族的高層政治家遭到暗殺,離開現場的那個背影,居然看起來無比熟悉。這對即將面臨婚姻破碎的夫妻,將會如何左右日本的命運呢?

■2010年以出道作《再會》榮獲第56屆江戶川亂步獎的推理作家橫關大,本月初發行現代忍者的都市戀愛喜劇《忍者結婚好難》(講談社)。伊賀與甲賀,這兩個理應消失於時代洪流的敵對忍者勢力,在令和時期依然不為人知地活躍著。伊賀家族一邊守護手裏劍術等傳統技藝,一邊經營郵政快遞網絡,甲賀則發展為活用麻醉槍、無人機等現代科技的精銳實力派集團。出自忍術世家、卻不知彼此身分的悟郎與螢結為夫妻,但熱戀期過後,悟郎男尊女卑的家庭認知,卻讓螢起了離婚的念頭。某一天,出身伊賀一族的高層政治家遭到暗殺,離開現場的那個背影,居然看起來無比熟悉。這對即將面臨婚姻破碎的夫妻,將會如何左右日本的命運呢?

■著有《狩人》、《新宿鮫》、《打工偵探》等暢銷系列作的推理作家大澤在昌,本月底出版新書《晩秋行》(双葉社),再創冷硬派推理的新境界。居酒屋店主圓堂,某天接到舊友中村的一通電話。中村是日本泡沫經濟時期,與圓堂一同斂財的盟友,他在電話中向圓堂透露,泡沫經濟時期人稱「地產之神」的二見興產社長,曾經有一輛價值20億日圓的愛車,這部古董車在泡沫破滅後隨著二見興產社長不見蹤影,最近卻傳出被人目擊的消息。隨著20億日圓豪車再次問世,泡沫經濟的亡靈也隨之冒頭,在令和日本重新掀起腥風血雨。

■著有《狩人》、《新宿鮫》、《打工偵探》等暢銷系列作的推理作家大澤在昌,本月底出版新書《晩秋行》(双葉社),再創冷硬派推理的新境界。居酒屋店主圓堂,某天接到舊友中村的一通電話。中村是日本泡沫經濟時期,與圓堂一同斂財的盟友,他在電話中向圓堂透露,泡沫經濟時期人稱「地產之神」的二見興產社長,曾經有一輛價值20億日圓的愛車,這部古董車在泡沫破滅後隨著二見興產社長不見蹤影,最近卻傳出被人目擊的消息。隨著20億日圓豪車再次問世,泡沫經濟的亡靈也隨之冒頭,在令和日本重新掀起腥風血雨。 ■2019年以出道作《遺留的話語》奪得第32屆小説昴新人獎的新銳作家佐藤雫,於上個月底推出新作《漣漪的彼方》(集英社),書寫戰國時期糾結波折的淒美愛情。本名淺井茶茶的淀殿所居住的城池被信長攻破,茶茶在父親自盡後,被一同長大的大野治長護送出逃,向母親的新任丈夫柴田勝家尋求庇護。治長發誓會守護茶茶一生,茶茶也決心陪伴在治長身側。然而數年後,秀吉攻破北庄,茶茶的母親與勝家一同自盡身亡,茶茶再次經歷破城的命運,並被強迫成為秀吉的側室。

■2019年以出道作《遺留的話語》奪得第32屆小説昴新人獎的新銳作家佐藤雫,於上個月底推出新作《漣漪的彼方》(集英社),書寫戰國時期糾結波折的淒美愛情。本名淺井茶茶的淀殿所居住的城池被信長攻破,茶茶在父親自盡後,被一同長大的大野治長護送出逃,向母親的新任丈夫柴田勝家尋求庇護。治長發誓會守護茶茶一生,茶茶也決心陪伴在治長身側。然而數年後,秀吉攻破北庄,茶茶的母親與勝家一同自盡身亡,茶茶再次經歷破城的命運,並被強迫成為秀吉的側室。

專訪》創作者的時間差,音樂改編和對詩意的挑戰:夢田執行長蘇麗媚談《滾動的詩》

由夢田影像出品,以現代詩為核心的音樂紀實節目《滾動的詩》,近日已在公視、台視、三立都會台與夢田影像YouTube上映,紀錄15組台灣獨立音樂人以詩入歌的創作過程,以影像呈現當代文化的豐沛能量。其中收納的詩作自1930年至2014年,包含如紀弦、商禽、洛夫、羅智成等15位詩人。

這是一場對於台灣現代詩能量的大型檢視與轉譯,夢田為何開啟此項計畫?對於台灣現代詩的思考,希望呈現怎樣的觀點與風景?Openbook閱讀誌特別專訪夢田影像執行長蘇麗媚,深入理解《滾動的詩》的執行幕後。

▇一首詩歌能不能改變世界?不能,但是……

審視這15組詩作組成,首先會發現,選詩雖然跨時代,然其中作品與詩人卻不一定是現代詩史中最具代表性的,比如楊牧、席慕蓉、夏宇等人均不在此行列中,雖選了洛夫卻未選其代表作〈愛的辯證〉,紀弦未選〈狼的獨步〉,吳晟也不以知名的〈甜蜜的負荷〉代表,似乎有意迴避了各自的代表作。《滾動的詩》的選詩,顯然並不著重詩史意義上的考量,而是另有想法。

「滾動的詩」其名來自美國傳奇歌手巴布.狄倫的名曲〈像一塊滾石〉(Like a Rolling Stone),詩般的文字在音樂中銘刻了對戰爭與人權等諸多議題,被譽為改變世界的經典名曲,在時代反思與歷史記憶都扮演重要的意義。蘇麗媚在解釋她的詩歌觀時,引述梁文道〈從聖歌到情歌〉,文中提到宗教性聖歌與流行樂情歌主題,如親人的離世、光陰的流逝、愛情的終止等,往往是人所共有的情感,是失落、傷感的,有著撫慰的功能。她認為,從詩歌到情歌也存在對於自我的省思與對時代的回應。

「一首詩歌,能不能改變世界?」這是《滾動的詩》企畫初期最熱血的核心。「這個問題,我們問了15組獨立音樂人,答案一定是『不可能』,不過,每個人都有一個『但是……』,各自的回答集合起來,就能呈現一股明知不可為而為之的希望。」蘇麗媚表示,這樣的精神也貫穿在每一集的節目中。

企畫之初,詩作清單大多為各時代的異議之聲,如善寫女性形象的風車詩社詩人楊熾昌的〈尼姑〉、楊華寫於1932年的台語詩〈女工悲曲〉、鴻鴻〈二二八〉、劉克襄〈革命青年〉。因擔心詩作過於嚴肅,考量再三,蘇麗媚延請鴻鴻、楊佳嫻、駱以軍擔任選詩顧問,重新調整作品的組成,思考議題分布,並挑選更易於溝通的作品。

舉例而言,詩人陳黎原來入選的是〈島嶼邊緣〉,因擔心過於突顯政治議題,後來換成〈花蓮〉,仍舊強調主體性,但更偏向地方性。而搭配的獨立樂團「漂流出口」藉原住民的創作能量,加入與原詩截然不同的生命力,強調出「我是我的主體性,我決定我自己」。

▇時間差:問題總在「但是」之後

《滾動的詩》中最年長的詩人為1908年出生、以日文寫作的陳奇雲,負責改編詩作的是1981年出生的嘻哈歌手老莫,兩人年紀相差70多歲。另一組詩人紀弦與創作歌手楊士弘也整整差了80年。隨著詩人越接近當代,年齡的差距自然越小,如作家駱以軍與音樂創作人余佩真相差20歲,而詩人楊佳嫻與回聲樂團的主唱吳柏蒼則為同年。

如何確保當代的音樂創作者對前輩/同輩的詩作感興趣?無論是年齡差或時空差,都為本計畫增添了執行的困難,不過這些困難卻也成為本企畫的張力所在。

從醞釀期到啟動拍攝,這項計畫耗時2年,最後成果雖然為15組,實則期間製作團隊詢問了50組以上的台灣音樂人。彷如相親般,音樂人必須認同夢田理念,還要喜愛入選的詩作,歷經諸多溝通與汰換,最終才配對底定。

蘇麗媚提到,賴香吟評述日治時代作家作品的《天亮之前的戀愛》,對她有很深的啟發。書中〈純真,及其黑夜〉一文描繪生於台灣日治時期的作家翁鬧與日本同齡作家太宰治,兩人雖素不相識,但在賴香吟的爬梳下,其作品面與精神面有著驚人的相似。同名篇章〈天亮之前的戀愛〉則展現翁鬧與生於1969年的邱妙津雷同的人生歷程與悲劇性,翁鬧生命歷程有諸多不可考之處,生命似如作品中的預告,止步於30歲,而邱妙津則於26歲離世。

「他們的才華、際遇,以及在感受面反映出的社會,對我來說是完全相同的,並且有一種『隔空對話』的感覺。」蘇麗媚說,這樣的感受與對話性,成為她推行《滾動的詩》的重要內核。

「陳奇雲〈你把靈魂弄哪兒去啦〉和嘻哈歌手老莫差了70年,跨世代的詩與音樂的對話,產生了一種很有趣的時代感。」蘇麗媚認為,透過對過去詩作與歷史的探測,也能探知未來。從不同世代之間的對話、轉譯,可以觀察到「我」或者某種「主體性」的異同與轉變,對話性也能促成世代之間的連結與溝通。

▇如何把衝突轉化為特色?核心精神必須直接而清楚

「詩、樂團,以及導演,這三者的碰撞,是一件很複雜的工作,」蘇麗媚提到,夢田最重要的工作就是「整理」,因為時代的差距,彼此作品風格迥異,很容易讓成果無法協調呈現。「如何把違和變成特色,而不是一種問題,使它成為跨世代的挑戰?我們用整理的方式,讓每一組的核心溝通語彙直接而清楚。」

為了回應「一首詩歌,能不能改變世界?不能,但是……」的提問,夢田為《滾動的詩》每一組創作者,整理出各自對這個問題的反駁,也就是核心精神,舉例如下:

蘇麗媚過去寫過不少劇本,自言十分清楚如何討好觀眾,但她也大量閱讀文學作品。採訪過程中,她多次提及米蘭.昆德拉《生命中不可承受之輕》:「我始終覺得為什麼這些文學小說裡關於愛情的創作,可以這麼真實、炙熱?那是我們通過影像應該傳遞給觀眾的,它才會動人。」因此,她很強調對人性與生活的觀察。

以吳晟/吳志寧父子為例,吳志寧少時無法完全理解父親吳晟〈甜蜜的負荷〉的涵意,而當他自己也成為人父時,面對究竟要留在城市還是回到家鄉,心中有掙扎,卻也有幸福。蘇麗媚談及自身,離開媒體回家成為母親之際,她也曾心有不甘,但看著孩子成長,這份幸福也與不甘相互平衡,「這是很一般人的,很生活的處境,是每個人都會面對的選擇。」

駱以軍〈親愛的〉原是寫給當時分手的戀人,音樂人余佩真讀完後,很擔心不知如何傳遞中年男子的脆弱與迷惘。她決定用很溫柔的方式,哼出對情人的蜜語甜言。這集希望思考:兩個親密的人相處一段長遠的時間之後,是不是還可以像初遇般炙熱?愛情還存不存在?若不存在,該怎麼辦呢?同樣回歸生活面,探討人與愛情之間的關係。

葉青的詩作是蘇麗媚認為自己在本節目的寶貴收穫,令她想到羅蘭.巴特在《戀人絮語》寫到的「我是一個缺乏愛人能力的男人」,悲傷且無能為力。因此在葉青這集,夢田標誌了詩人的「同志」身分,將核心定為「愛情有時比革命更身不由己」,希望從詩人對愛情的炙熱與無力感中,重新找回當代社會對愛情的感知。

「『社會』是虛幻的名詞,組合因子是人,只有回到人的本體,才能構成社會的變形,人的本體質變,才有可能改變社會。不論任何一組的題目,同志、鄉土等等,都在對人進行省思。」蘇麗媚如此表示。

▇「核心精神」是IP改編的重要關鍵

夢田影像長期關注台灣藝文的跨界,從2014、2016年的《書店裡的影像詩》(紀錄片與實體書)、2018年《小兒子》(書、動畫、動畫繪本)、2019年《致親愛的孤獨者》(同名舞台劇、電影/劇集、實體書),到2022年《滾動的詩》,牽動了現代詩與獨立音樂。蘇麗媚認為原創「核心精神」的確立,是IP改編過程最重要的關鍵。

「過去常發生的現象是,因為『影視作品』的發言權凌駕於文字或小說之上,誤導成原創核心精神好像是屬於影視作品,可如果影視沒能把小說原本的核心精神好好發揮的話,那它就是不同的創作。」蘇麗媚認為,若將創作思考為一系列的過程,應該先確立「原創核心精神」,讓不同媒材在「過程」中交疊,而非僅在成果上空有掛名。

以《小兒子》為例,原始文本多達360幾篇散文,夢田影像先依可能改編的順序,挑出不同篇章,提煉出核心精神,使之成為具像、溝通性強的語彙,再將這些語彙交給劇團、動畫或繪本的導演,製作成不同媒材的內容。如此,才能確保當文本被改編成不同媒材時,仍能保持原核心的完整性。

「核心精神」有時也不全然是原作者的概念,而會加入改編者的生命經驗。比如《小兒子》其中一個篇章〈命大的蟑螂〉,原文較接近生活趣事的分享;改編時則加入生命平權的概念。「正因為孩子的無瑕,才能凸顯社會的複雜性,回到最原始、單純的生命,就是一種平權。」這是夢田為這篇文章所轉譯出的核心精神。〈命大的蟑螂〉改編成動畫、繪本後,駱以軍看完,第一時間表示創作時沒想這麼多,但很樂於看到被如此轉譯。

駱以軍是夢田影像十分仰重的作者,蘇麗媚提到:「我可以感受到駱以軍對文學的熱愛,他對前後輩作家相當赤誠,是少見『文人不相輕』的作家,所以我特別喜歡他。」在彼此的互信中,作家也會大方、善意地讓改編團隊發揮。

這樣的合作關係,也體現在《滾動的詩》中。總體核心提問為「一首詩歌,能不能改變世界?」每一集也都有各自的核心精神回應核心提問,由此鋪展15集的音樂紀實節目,各有脈絡,同歸殊途。

▇讓孤獨的微光,聚成一股能量

面對社會現場的感受與回應,是夢田影像一路以來關心之所在。《書店裡的影像詩》第1、2季每季40集,共計拜訪80間書店,呈現出80種不同的地方樣貌與生活風景。《滾動的詩》則聚焦了15組音樂人與詩人,涉及的創作者有30組。兩者風格皆偏向在安靜的步調中拾起生命/創作的繽紛,都具有一種內向的、孤獨的省思感。

蘇麗媚認為,獨立書店缺乏媒體資源,不易被社會看見,夢田努力聚沙成塔,並非只為互相取暖,而是希望眾多微小聚集成大的量體時,能相互補充,形成議題發聲的力量,「若沒有足夠的量體,文化議題在台灣是很弱勢的範圍。」

《滾動的詩》也是如此。「現代詩在台灣也有一種孤獨性,過去非常被冷落,但現代詩的能量其實非常豐富,力量很強大。」她認為現代詩所展現的文字美感與哲學思考,不應只是小眾個體孤獨的抒發,結合現代詩與獨立樂團,藉兩者撫慰人心的共同功能,可創造更大的能量。

▇聚集一群有熱情的專業人士

提起《滾動的詩》的導演符昌鋒,蘇麗媚眼睛一亮:「他比我還炙熱。有時候你跟合作對象的熱情度要相等,甚至能夠比拚,火花才會精采!」符昌鋒去年以《不羈:臺灣百年流變與停泊》榮獲2021金鐘獎「最佳人文紀實節目獎」,並入圍「最佳非戲劇類節目導演獎」,這部影片描寫台灣民主化運動的重要倡議者,如賴和、殷海光、李雙澤、陳定南等人,備受讚譽。

「他是少見從文學、現代詩橫跨到音樂,都十分有素養的導演,這非常難得。」蘇麗媚與導演工作時,會就彼此的觀點進行反覆溝通,經過好幾次的碰撞,方能將共識呈現於節目中。

碰撞之處首先在於,文學家往往在言語上的表達能力較強,善於透過文字或交談傳遞哲思,而音樂人則較擅長聲音的表現,必須透過樂音才能展現情韻。兩者素材不同,甚至有所落差,想匯集成對議題或核心精神的共同回應,並不容易。

其次,原作者和改編者的創作自不相同,如何透過節目的編織,呈現出最適當的狀態,更需要反覆的意見交流。蘇麗媚提到:「最後我發現,並不是我與導演之間的衝突,而是原作者與創作者之間的差異,我把決定權交給導演,依照他所拍攝到的素材,決定最終的樣子。」

除了原作者與音樂人的合作,《滾動的詩》同時調動了眾多專業的挹注。不僅符昌鋒,另外兩位導演王俊雄與吳俊輝也都分擔了大量工作,拍攝紀錄片之餘,也閱讀了大量資料。詩作顧問鴻鴻嚴格審視各種細節,連詩人的簡介文字都一一過目;駱以軍與楊佳嫻積極給予鼓勵與讚美,讓年輕音樂人知道他們自己就是作品的主體;音樂顧問有亂彈阿翔、馬世芳、林尚德、黃宣銘,林與黃甚至手把手帶樂團調整吉他、音軌與音色;紀州庵館長封德屏提供了許多重要的資料與聯繫資訊;印刻總編輯初安民協助聯繫了詩人商禽……

蘇麗媚表示,這個計畫的時間跨度與異質性的多元,在執行上產生不少困難,若非聚集一群同樣熱血的專業人士,很難妥善完成。

▇投遞一個瓶中信

因為《滾動的詩》,蘇麗媚大量接觸了台灣當代的年輕音樂工作者。最初她擔心前輩詩人的名望,會成為新一輩創作者的包袱,令她感到驚訝的是,「他們雖然抱持著嚴肅與敬畏的心情看待現代詩作品,但到了改編成音樂的階段,他們又充分掌握自己的發言權,不僅很有想法,甚至帶有一些挑釁,儼然是創作比拚。這是新一代年輕人的特質。」

正因如此,蘇麗媚重新發現了台灣創作的養分:「追求主體性的那股自信與大膽,正是台灣土地所孕育出來,」她樂見在改編過程中,產生的世代挑戰與交鋒。一如駱以軍為《滾動的詩》所寫的推薦語:

《滾動的詩》首發日與核心精神

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量