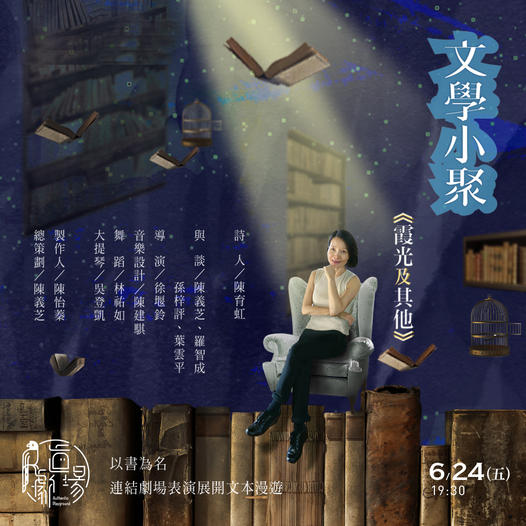

報導》自由演繹詩人心靈之眼所見——真劇場.文學小聚.陳育虹《霞光及其它》

持續推廣藝術文化超過20年的趨勢教育基金會,2020年創立「真劇場」,鼓勵青年表演者與劇場藝術工作者進行文學跨域實驗。今年度的系列活動「文學小聚」將於6月底推出,預計每月從當代華文出版品中,選出一本具影響力的文學著作為主題,結合多重展演形式,重構整體情境與氛圍,最後以創作者的深度對談交流作結。

➤ 以書為名,進入劇場漫遊文本

「真劇場.文學小聚」由詩人陳義芝總責策畫,首場以詩人陳育虹即將出版的詩集《霞光及其它》為主題,搭配影像、朗誦、舞蹈與音樂演奏,呈現兩首組詩〈英吉利灣〉、〈海鷗詩學〉共有的海洋意象與奧祕之美。

趨勢教育基金會企畫總監陳如淩表示,「詩有別於其他文體,意象飽滿、注重音韻與隱喻,很適合以劇場呈現。」她認為,在劇場與音樂多重感官的刺激與引導下,能夠為詩文創造出獨特的沉浸式閱讀體驗,也期許受到展演觸動的觀眾,能返身找出原作,開啟另一趟愜意悠長、個人獨享的文學之旅。

➤ 處理詩和詩人的中介:轉譯、裁剪、再創

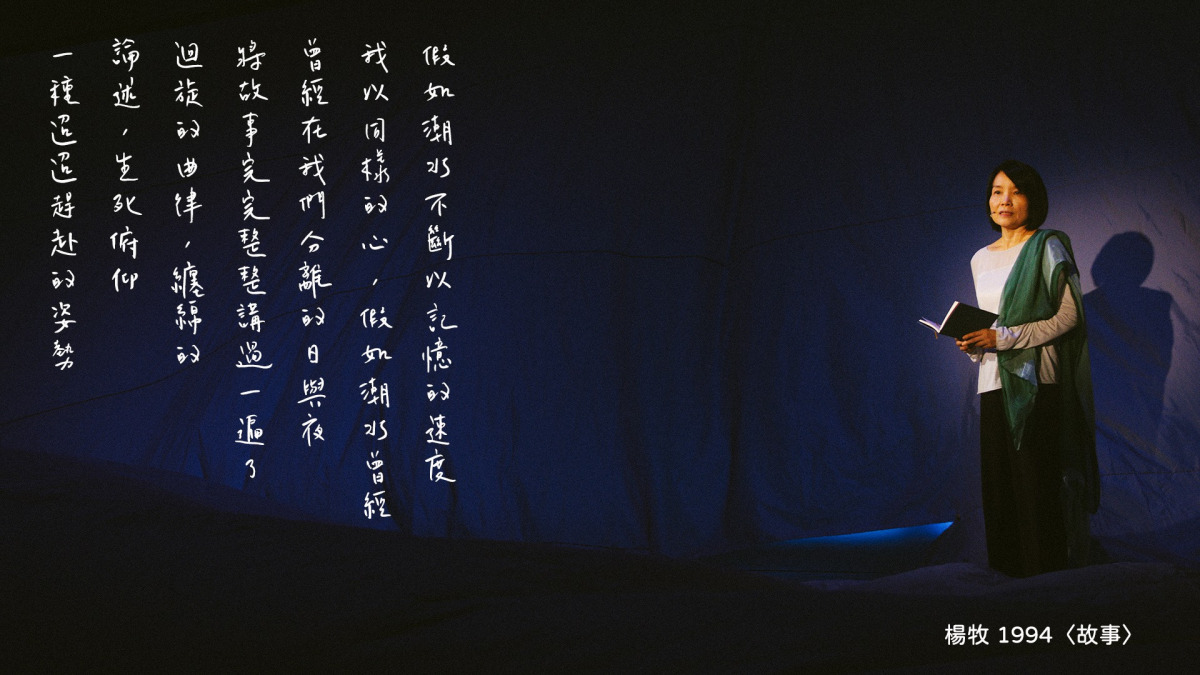

在綵排現場,導演徐堰鈴專注比對不同燈光下的視覺效果,指導舞者如何善用空間、拿捏詮釋詩人寫作心態與臨場自由發揮的比例。《霞光及其它》並非她初次執導趨勢基金會的詩劇場:2014年《讓風朗誦》、紀念楊牧詩劇《愛是我們的嚮導》及《光年——羅智成詩選》,也都出自她的編導。

關於詩與劇場的連結,徐堰鈴以兩者的本質為起點進行剖析:「劇場表演的本質就是『詩』。對表演者來說,表演的本質就是傳遞能量,或表現事物內在那看不見的精神。而詩的精神也在重組屬於表象的字詞,連貫排列出詩人用心靈看見的東西。」

詩人與導演同樣掌握重組事物的權力與意志,透過拆解與重構手中素材來營造意象、堆砌與鋪陳,猶如對眾人不著痕跡地施展魔法。身為編導,徐堰鈴對原創作者一向抱持敬意:「從小到大漸漸對文字熟悉後,才知道文字的重量可輕可重。我知道文字有時不那麼好駕馭也不好消化,它有它自己的樣子。當我感受到作者們的用字用語也是可輕可重的時候,我猜想,他們必定也希望看到自己的詩,被別人悠悠唱出,繁殖成一幅圖像。」

徐堰鈴表示,詩劇場尤其需要注重聲響、光影與肢體動作之間的相互配合,藉由節奏變化讓各部分平衡發揮,「不帶定義去探索詩人和詩作的隱喻,針對詩人的風範和傾向,把內在作品透過劇場呈現出來。」

導演得先於所有人,閱讀詩人的生命時光,撫觸詩作的特性與紋理,綜觀全局後,適切拼貼,調度空間,好拉出最大的對比變化。藉劇場起伏的敘事節奏挑動觀眾的同時,也要留意是否流暢,並把想像的權力交給觀眾。「舞台劇是一種對話,引導觀眾進入情境,把詩當作一種行動展演。」徐堰鈴如此定論。

徐堰鈴心目中的陳育虹,是一位關注女性與社會議題,溫暖且自由的詩人。詢問到為何選擇「海」作為《霞光及其它》的關鍵元素與主場景?徐堰鈴指出,海洋是詩集裡「最好和大家溝通的語言」,因為每位觀眾都一定有置身海邊創造回憶的情緒經驗,也能理解海浪會帶來或帶走東西的特性。

透過投影,浪潮進退,詩句文字在沖刷間逐漸出現古怪、帶有超現實感的回憶之物,地理與時間漸漸變形交疊。影像快速轉換,浮出都市、社會、疫情與戰爭等圖像。與視覺搭配的,是有如年輕詩人化身的舞者,打破舞台與觀眾席的邊界,來回奔跑、蹲踞、伸展舞動。聽覺方面,則有大提琴現場演奏,以及老錄音機播送的朗讀聲。直到第二節,埋伏在觀眾席的詩人才會在檯燈光暈中現身,親自唸讀自己的詩句,間或與舞者互動、對視。

「我會賦予詩人和作品一些神祕氣息,和實際理性的眼光。」徐堰鈴自陳:「我覺得詩劇場裡的表演,都是非常主觀地把一首詩裡的戲劇動作找出演繹。我確實知道那不會是任何人的既有印象或情緒,因為視聽效果看起來就是新的創作,甚至是一種誤讀、一些超譯。整個過程也像寫詩,沒人去過我去的地方,特別有趣,也很孤獨。」

觀眾將當面接收「劇場動態」所造成的物質性衝撞,感受到現場的熱鬧與刺激——可能是時間感的快慢,也可能是空間的亮度,總之是把詩具象化、生成肌理後,不同形式的展演彼此變形、拉扯,從而得以切入詩的核心,或者「觸碰到詩人創作的內在」。

「這完全是我所猜想的,」徐堰鈴謙虛表示:「不管哪一首詩,真正的靈光,都來自非常微弱的開始。於是,我也有信心面對生活裡更多小小的瞬間,因為那些微弱、無人在乎的瞬間,也是詩的地盤。」

➤詩是一隻靦腆的小獸……詩人是那安靜守候的人。

身為原創作者,陳育虹又怎麼看待詩作轉化為複合表演的藝術型態?她認真思索後答覆:「詩能從平面書頁移轉上舞台,是多麼好的『立體突破』。」

陳育虹以詩人視角分享詩作為文體,如何具備「留白、多義、抽象」的奇妙性質:「詩,是文字的N次方。在表情達意的同時,詩訴諸視聽感知,特別注重文字意象、意境及音樂性的經營,它容許(或要求)讀者各自詮釋、想像。」她接著補充,「以詩的開放特質和它基因中的影音成分,將詩文與舞蹈、音樂等同具抽象色彩的藝術結合展演,是合適的。」

曾兩度參與趨勢基金會詩展演的陳育虹,稱許導演在演出時的專注、耐心、篤定以及對詩的高度掌握令她難忘:「徐堰鈴是我最心儀的劇場人。過去幾次參加她編導的詩展演,已看過她對詩、對文字細膩深刻的體會。這次幸運有她主導。」

出於先前的合作經驗,陳育虹全心信任地將文本交給徐導盡情發揮,從選詩到協調出以詩人的「聲音」參演,她毫無異議且滿心期待:「這次要讀自己一首長200行的詩,但我提供的只是聲音,只是整體展演的一小部分。還邀請到陳建騏作曲、林祐如舞蹈、吳登凱演奏大提琴,有這樣的組合,我的詩能不更『可觀』嗎?」

前部詩集《閃神》出版距今6年,陳育虹的新作《霞光及其它》結構特殊。第一卷「海鷗詩學」收錄抒情短詩和組詩;第二卷「落葉拼圖」則是長達600行的敘事詩,聚焦於詩人母親輩經歷戰亂的創傷記憶;最後一卷「本事」,除了同名主題敘事長詩,還有15首短詩。

陳育虹指出,敘事詩的創作屬於「計畫性書寫」,在顧及內容和結構之餘,還得要嚴謹地把關最重要的「濃度和密度」。兩首長詩從起草到完稿,分別花費了近一年半的時間,寫作過程幾乎「帶著強迫感」。不過,寫作完成、出版之後,就是讀者的事了。她引述畢卡索的話:「藝術家最多僅完成作品的50%,其餘一半要由觀賞者完成。」她頓了頓強調,「詩,更是這樣。」

陳育虹形容詩與詩人的關係分外生動、富有寓意:「詩是一隻靦腆的小獸……詩人是那安靜守候在一首詩與下一首詩之間的人。『守候』是保持一個姿勢,一個狀況,舒緩的,警覺的……」

問到接下來有什麼計畫?陳育虹說自己需要沉澱一陣子,語氣從容不迫,「或許,找一本喜歡的詩集翻譯,也希望能留更多時間畫畫。至於畫什麼?怎麼畫?想想想想想。」她也預告,明(2023)年趨勢基金會將於國家圖書館舉辦由徐堰鈴導演擘畫的詩劇展,同樣以她的作品為文本:「那時其它的詩就有機會了吧。」●

|

時間:6月24日(五)19:30

|

|

|

陳育虹

陳育虹 徐堰鈴

徐堰鈴

書評》不先死透,何以成活?評《你不能再死一次》

──本文涉及部分劇情透露──

這本小說從書名就打出一個漂亮的起手式。你不能再死一次。人,要如何死兩次?

「Memento mori」,興許是最常被引用的拉丁諺語之一,公認的信達雅翻譯是「人終有一死」。死很可怕。小時候讀到故事一則,主角參加了一場葬禮,席間,主角看著人們交談,擁抱,時而哭泣,時間一到,人們接連離去,主角也打算要走,不意有人伸手阻攔,冷冷地說,你必須待在這裡。主角後知後覺,他是葬禮的主角:他死了。

我再也找不到其他將死亡說得更傳神的故事,生者可以離開,繼續創造、發生、與經歷,無論好壞,而死者陷入無止盡的凝滯,唯一能做的就是將有限的記憶,進行近乎無限的詮釋跟延伸。

這也是陳雪最新長篇小說《你不能再死一次》主角周佳君的困局。年少時期,她的摯友丁小泉死於兇殺,秀麗的裸屍橫陳於周佳君父親所植栽的桃花林,少女配件諸如制服內褲小白襪子,散佈於枝椏。這裡的佈局令我聯想黃道十二宮殺手,酒鬼薔薇聖斗等著名的案件真兇,只湮滅他們的行蹤,但最重要的證據——屍體本身,他們倒是樂意公諸於世。行兇並沒有止息他們內心騰騰的殺意,僅僅權充中繼,他們還想進一步從人們的反應,汲取更集體、更廣泛的恐懼。

若對犯罪學有一定理解,必然會猜測到將丁小泉之死歸咎於周佳君的父親周富,理論上難以成立。周富徘徊喪妻之痛,浸淫酒精,終日消沉酩酊,事發當天也不例外,混沌的思緒應不至於支撐縝密的現場,但最終整起案件因周富於看守所「自殺」畫上句號。

父親的死,仍無以止息眾怒,周佳君這號人物也必須殉葬。小說第一章揭示了死亡的形式,丁小泉是驟然嚥下最後一口氣、物理上的終止,周佳君則關乎身分的取消,認同的掩埋,往前再也沒有一步路。周佳君到此為止,她遷離桃林鎮,改以李海燕的身分活下去。

然而陳雪從來不會只滿足於單一敘事,她的筆法往往是多角度的繁複與纏繞。少女之死是小說最初的動力,接下來她所要開展的不僅有兩位主角的餘生,也有小鎮上的人事傾軋、地方政經資源的競逐。李海燕成了專攻犯罪報導的記者,她講求深度切入,對於加害者家屬格外動情。表面上她轉譯了那些人的迂迴心事,暗自她如同實施腹語術寄託了個人心聲。

青春時,同學各方面追逐燦爛,周佳君卻背負著「血債血還」的巨債;丁小泉的情人宋東年亦然。丁小泉死在與他幽會的路上,他不殺伯仁,伯仁卻因他而死。宋東年向內封閉,成為刑警,按照小說用語是「以案養命」,宋東年沒日沒夜地查緝犯罪,為自己的「倖存」兌取正當性。

兩位主角原來平凡的軌道,因一起命案而安裝上轉轍器,背離了預期方向,從此駛向他們未曾念想的未來。然而,再怎麼朝前推進,轉轍器依舊立於原址,作為反覆勾痛內心的「轉捩點」。因此,14年後,桃林鎮少女吳月涵被兇手以驚人的相似手法,擺佈於凋零的果樹,第二起命案扮演重要的隱喻:凡是能夠傷害你的,必然能夠再傷害你。李海燕返回家鄉,全心投入調查,層層剝開行為,尋覓底下的動機,還原真相,洗清父親的罪嫌,但最能夠回應、緊啣書名的,莫過於李海燕企圖贖回周佳君,也就是自己的名字。

這也是《你不能再死一次》的精彩元素:「臉」與「身分」的互文。社會學家高夫曼(Erving Goffman)提出的劇場論(Dramaturgy),將戲劇表演與人際互動做了很有意思的相提並論。概念中有一名詞為face-work,容我暫譯為表面功夫,但凡「為了維持面子所採取的行動」,都應能算入此一名詞的範疇。小說裡的臉,從抽象、衍伸的面子回歸到古典的五官。

陳雪安排兩位角色經歷了「變臉以應付新身分」的工程,一人自然是李海燕,為了保留小說閱讀興味,另一人在此不提。李海燕在臉上動刀,一刀一刀割去周佳君。她與宋東年再次於桃林鎮聚首,一在明處,一在暗處,宋東年不知眼前此人正是逝去愛人的摯友,必須等至李海燕的後續自白,宋東年才驚覺李海燕種種舉止無非「自己生出自己」,用字簡明,但仔細推敲,應知這是多麼驚心動魄的旅程。

第三具屍體很快出現,連環殺人到此落成基礎框架,骨肉則是三位少女的人生。她們的血液底下暗中湧動的情懷,她們的憧憬,她們的慾望,渴望如何看見,以及被看見。14年後的兩名死者正好與攝影存有一定連繫,吳月涵鍾情攝影,而柳敏秀是模特兒,攝人與被攝,若在考慮兇手對於現場的迷戀,讀者或將隨著李海燕和宋東年的推理,一步步在「鏡頭的後方」逮著了兇手。

兇手為什麼安於這樣的位置?陳雪再一次回扣「臉」的主題。當真相曝光,我們或將明白,每件命案都是一封查無此人的情書。習慣躲於暗處的兇手,不惜手染鮮血,進行蒼白的抒情。人類對犯罪的內心剖析已有數十年的歷史,但唯有創作,我們才有可能完整見證犯罪的生命史。惡的種子自何時種下,又是在怎樣的時節裡萌芽,途中得著誰的澆灌,陳雪一筆一橫長地完成了惡的全輿圖。

我們目睹了兇手的惡性重大,也觀察到他本來只是個羞赧的少年。然而,我也得指出,我本來對於「連環殺人」,在客觀的機關設計有更多期待,但小說著墨更多的是主觀心理側寫,另一部分是,反覆的回憶是否拉冗故事張力?我持保留意見。

從《惡女書》、《橋上的孩子》至晚近《無父之城》,《親愛的共犯》到《你不能再死一次》,我們可以看到「孤兒」元素在陳雪書寫中一再演進,父母以各種形式缺席、失職,而人子必須承受永恆的寂寞。小說有句話是「總算是熬到長大了,感覺就像脱了好幾次皮」,角色們一次又一次地褪下死痂,拓長、拓寬向死而生的另一路徑:不先死透,無以成活。

周佳君生出李海燕,李海燕又回頭挽救周佳君,一個人如何絕望而必須分裂出另一個自己?又得怎地果敢才能再次整合為一?宋東年青春時痛失所愛,而立之後的他能否另闢新局?陳雪將尼采所說的「凡殺不死我的必使我更堅強」,說成一則則雖痛猶甜、患失患得的故事。

在伸手不見五指的漆黑中挖掘光亮,向來是陳雪小說的專項,這次結局,我讀到了繁花再生繁花的明亮。我認為這也隱喻著陳雪作為孜孜不倦的小說家,這幾年力求轉型的心境,過去有我們的美夢也有我們的陰影,而我們終究會找到讓生命繼續流動下去的證據。●

作者:陳雪

出版:鏡文學

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳雪

小說家。

著有小說:《親愛的共犯》、《無父之城》、《摩天大樓》、《迷宮中的戀人》、《附魔者》、《無人知曉的我》、《陳春天》、《橋上的孩子》、《愛情酒店》、《惡魔的女兒》、《蝴蝶》、《惡女書》等;另有散文集:《不是所有親密關係都叫做愛情》、《同婚十年:我們靜靜的生活》、《當我成為我們:愛與關係的三十六種可能》、《像我這樣的一個拉子》、《我們都是千瘡百孔的戀人》、《戀愛課》、《台妹時光》、《人妻日記》等。

facebook粉絲專頁|Instagram

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量