OB短評》#351 活絡氣血情感的極品好書懶人包

●人生需要酒肉朋友

一起吃飯,不見不散!

朱全斌著,Croter繪,天下雜誌出版,420元

推薦原因: 樂

作者回身細數自己與飲食的諸般因緣,除了飲食的多樣風貌、細部肌理,也引我們踏入一段時光之流,其中閃爍晶亮的是故事、人情、風土、人生,而飲食是為集合名詞。做為不可或缺的舉動,在飲與食間,食物的溫度與人的溫度交融,熱氣氤氳,杯觥流影間,活絡了氣血情感。【內容簡介➤】

●法國美食史

行家知識與風土認證

Savoir-faire : a history of food in France.

瑪莉安.泰本(Maryann Tebben)著,杜蘊慈譯,天培文化,500元

推薦原因: 知 實 樂

19世紀末以降,現代民族國家形式確立後,也催生了各種民族文化的「發明」。讀者現在已能辨明各國代表性的飲食文化是近代的產物,但此書跳過前述命題,直接展現法國的代表性飲食文化如何在物質、敘事、藝術等各層次發展而來。一國的美食象徵,絕非在一處鄉土、一方廚灶之地煉成,而是搭載一段神話、一篇文學經典、一部電影,流傳並想像,也持續變化中。【內容簡介➤】

●成分迷思

解讀健康新聞的10堂通識課

Ingredients: The Strange Chemistry of What We Put in Us and on Us

喬治.翟登(George Zaidan)著, 甘錫安譯,行路出版,420元

推薦原因: 知 議 益

健康飲食漫天飛舞,早已自成一系都市傳說,這本志在破解各種飲食迷思的眉眉角角,不詆毀,不背書,倒可以當成沒有期限的假新聞疫苗。雖然專有名詞不少,不過幽默的行文配上手繪插圖,調性輕巧,有助於緩解食安焦慮。決定性的亮點是「其實也沒那麼嚴重」的正念態度,不過量都OK,果然才是吃的王道。【內容簡介➤】

●沙漏之家

楊瀅靜著,聯合文學,350元

推薦原因: 議 文 樂

詩人的第一部短篇小說集,將敘事力道與象徵集中於拆解「家」和「親密關係」,全書主題鮮明且13篇讀來未有重複感,非常好看。在調性冷謐的各篇小說中,「家/庭」、「情感」、「身體」這些原本帶有歸屬棲居功能的媒介都廢墟化後,居中之「人」有得也隨之傾頹,但也有不少角色不將廢墟視為終點,而是開始,並由此重新定義上列各組歸屬之地。【內容簡介➤】

●身體

給擁有者的説明書

The Body: A Guide for Occupants

比爾.布萊森(Bill Bryson)著,沈台訓譯,啟明出版,450元

推薦原因: 知 樂 益

非醫學科學專業的作者,從以國家為單位的大不列顛、寫到以身體單一器官為單位的科普書,展現令人難以理解的博學與知識轉述能力,不僅為身體各部位器官提供科學性的理解與知識,甚至更新我們習以為常的身體觀。作者在導言中指出,人類身體的成分組成其實與一落灰塵無異,但那些化學元素是如何聚集成你我?又如何形成「生命」?在知識外帶出超越科學的思辨。【內容簡介➤】

●妖怪、變婆與婚姻

中國西南的巫術指控

Monsters, Sax Biinv, and Marriage: Witchcraft Accusations in Southwestern China

顏芳姿著,三民書局出版,270元

推薦原因: 知 議 樂

作者進入中國西南侗族生活領域,尋訪巫術故事,使我們得以一窺神祕巫術的面貌。由此展開的異域風景並沒有停滯在獵奇,作者拾起「指控」以開啟關鍵之鑰,描摹巫術與人的身分、人際關係之間的關聯,解明巫術的運作機制。作者也談到自己身為外來者,如何一步步從被疑拒到獲得接納。這是珍貴的調查軌跡,也呼應了「指控」的氣息。【內容簡介➤】

●日本與東亞的帝國轉型

臺灣出兵與日本帝國主義之萌芽

Transforming Empire in Japan and East Asia: The Taiwan Expedition and the Birth of Japanese Imperialism

羅伯特.埃斯基爾森(Robert Eskildsen)著,林欣宜譯,國立臺灣大學出版中心,610元

推薦原因: 知 議 益

本書討論日本如何有意識地變身成為西式帝國主義在東亞的變異巨獸,其中,日方稱為「臺灣出兵」的牡丹社事件被認為是啟動它的開關。作者透過勾勒「出兵」,使隱於行動背後的「殖民」——即帝國主義的表徵意圖浮顯。作者除了梳理一件影響東亞局勢的事件細部的事態發展,更重要的是,撥雲見日地為我們指出日本政治體質在吸收西式養分後的轉化,而這隻哥吉拉的出擊,也間接促使東亞諸帝國的質變。【內容簡介➤】

●梅克爾總理時代

從科學家到全球最具影響力領袖新典範

Die Kanzlerin:Portrat Einer Epoche

烏蘇拉.維登菲(Ursula Weidenfeld)著,張守慧、周欣、楊燕詒、張翠蘚、李俞德譯,遠流出版,499元

推薦原因: 知 議 樂

在許多國家級元首、政治人物的傳記中,此書有著十分特別的寫法,不是以流水編年式的敘事構成,而是將梅克爾當作故事主角,以帶有文學性的行文修辭建構主角的性格、經歷、轉變,許多篇章都如小說般引人入勝。作為歐洲少見、執政長達16年的女性總理,梅克爾的經歷當然亦反映了性別與政治間的微妙關係,也重寫了現代政治史中一直只能以柴契爾夫人為唯一女性代表的史觀限制。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

書評》從博物館周邊到給力繪本:淺談《娃娃博物館奇案筆記》

嗯,我並不覺得把安迪.沃荷做成襪子就是最好的點子,但離開南科考古館時,可以帶個捲尺,頗讓我心滿意足——換成另一人,狀況也許又會倒過來。然而,大體而言,用心對待其「周邊」的博物館,屬於少數。

這或許與博物館背負的教化角色有關,除了若干例外,博物館傳統與消費或享樂主義,有點關係彆扭。如同奧布里斯特(Obrist)所言:「傳統藝術界只關注藝術品,作為不同經濟的其他部份從未被組織起來。」〈《策展簡史》〉

雖然我不支持文化機關帶有強烈利潤取向的重商主義,但我傾向延伸奧布里斯特的觀察:一旦博物館的不同經濟部分被有意識地組織起來,博物館的活化可以進入更具帶動性的範疇。從這個角度出發,每個展覽因此出現的「周邊」——無論是入場卷設計或紀念品,主題書籍或吉祥物式的小物分身,就不只是聊備一格的啦啦隊,而可以用來檢驗,是否「每一場展覽,都是被其他值得發掘的可能性包圍著的一種可能性。」(註)

➤逆襲偉大的娃娃,展覽的戲中戲與展外展

《娃娃博物館奇案筆記》給我的第一個印象頗驚艷,就在於它正是「包圍可能性的新的可能性」。

幾個月前,我有幸進入台灣文學館「可讀 性——台灣性別文學變裝特展」的現場,這使我剛好可以對照,兩者的承繼與歧異關係。繪本帶給原本展場較受限的形象感,一道閃電般的鮮明圖示:「娃娃來了」。這個母題的選擇,可謂神來之筆。娃娃是古老又繁複的指涉,從嬰兒、玩具、傀儡、公仔寶貝、假人到色情用品,都使用了一部分的娃娃意念。誰可以玩娃娃、玩什麼樣的娃娃,在性別主題上,也被視為應當經常挪移的界線。

在負面的作用上,娃娃曾是被污名的女偶或白種人霸權的象徵。在中性或精神分析上的角度,它是溫尼寇特「過渡物」(objet transsitionnel)的其中一種型態。藝術家運用「娃娃變形」發展表現語言的例子,更是族繁不及備載,這裡僅舉最廣為傳播的奈良美智與藏性別意識甚深的周瑞萍為代表。而對李昂〈有曲線的娃娃〉的探討,是台灣女性主義分析的早班車,近年擅使「娃娃流」的,則有林新惠。

《娃娃博物館奇案筆記》開發出「詩人娃娃」、「社運娃娃」或「彩虹娃娃」等——並不是這個構想最有趣的部分。如果博物館是座娃娃屋?如果文學也該辦家家?不能不說,娃娃「逆襲偉大」的氣息,帶有豐富「陽剛逃逸」的想像。更甚之,「娃娃」在此繪本中,還帶來「反展示」的批判博物館精神——「女鬼娃娃」只在開館時「不動」,閉館後若繼續不動,則成「奇案」。雖然這只是小小的情節,卻已對博物館的「見與不見,動與不動」的辯證,做出了慧黠的眨眼示意。

「娃娃另有其祕密天地」,是胡桃鉗等童話的傳統,「不動並不是藥石罔效」則與文化理論對〈睡美人〉的「睡眠是成長的暗喻」分析有所呼應,在在令人感到這個圖文小書,在其激盪人心與喚起感應上,遠遠超過我們對「周邊」的期待,為展覽開出了戲中戲與展外展。

➤給力文學與繪本文化,可以接近的擁抱

我一方面為「博物館周邊」的創作性深感驚喜,另方面,我仍然想擴大觀察另一現象:那就是「女性主義或給力兒童文學」與「繪本文化」兩者有時還是有「通聯不足」的問題。不可諱言,一定存在完美的組合。然而,兩者不夠「互通有無」的情況,還蠻常見。比較一下《勇往直前:50位傑出女科學家改變世界的故事》與《愛達的想像力:世界上第一位程式設計師》,前者可稱為百科寫作,一頁概述一個女科學家,後者只以愛達勒芙雷斯為中心,一樣是傳記,後者就具備更強的繪本性,兩種文類作用不同。

對於給力文學似乎更常採用百科文體的現象,或是即使採用了繪本文體,還是容易出現百科文氣——我沒有足夠的研究推論原因。但假設我說「現階段若干給力文學還不夠擁抱繪本文化,我想說的是什麼?」

我想說的就是,給力文學作為兒童文學的新進,對於繪本「非教化、滑稽、不按牌理出牌」等力量,似乎較為羞怯使用。如同名人榜的給力書寫挽救了弱勢族群的可見性不足,促進更多元的表意,並非全無意義。然而,催生「更自由解放」的給力繪本,應該仍是更全面的文化平權願景。

在《娃娃博物館奇案筆記》中,我們同樣看到迴盪在不同手法中的緊張與成績。女鬼娃娃問社運娃娃為何不用「殺掉壞男人」解決問題,這正是繪本通常會大膽發揮狂想或幽默感的突觸點,但社運娃娃以「法治時代」回答,就好像有點變成「教義問答」——說明性的給力原則偶爾壓過了繪本性。然而,深化繪本性,未必會離棄給力性。要讓給力性走得遠,不見得是要時時「耳提面命」。

是要混搭不同手法?還是走中間路線?這兩者牽涉到的是對不同敘事策略更深沈的判斷。——這類極小的問題,很可能是因為太過心繫作為周邊出版的轉譯任務,或是整個「給力繪本類型」仍在發展階段的成型中性格。從《娃娃博物館奇案筆記》的成果來看,「再創作、更策展」而非「再提袋、更水杯」,為展覽的周邊帶來了新氣象。

➤更多創作,更強周邊

用心甚深與實驗勇氣,都使得《娃娃博物館奇案筆記》值得所有人認識與討論。各博物館周邊,若能借鏡本書在「創作」力道上的調度經驗,或也將可形成一番「更多創作,更強周邊」的風氣。

至於用色與構圖上自由活潑(真的好愛倒吊著出現的女鬼娃娃啊)等諸多優點,在此就不贅述。一個技術上的感想,是關於字體——若是能賦予字體更多彈性,似乎會在旨趣之上,更有提味。●

作者:鄭若珣

繪者:曹一竹

出版:玉山社

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄭若珣

國立臺東大學兒童文學研究所碩士畢業,現從事文字創作、圖像創作與視覺設計。曾獲九歌現代少兒文學獎、國語日報兒童文學牧笛獎、時報文學獎優選、砂城文學小說與散文獎等獎項。小說作品有《臺陽妖異誌》、童話《狐狸私塾開學了》。FB: 晝書╱夜畫。寫日東藏。

策劃單位簡介:國立臺灣文學館

臺灣文學的發展,從早期原住民、荷西、鄭氏、清領、日治、戰後,世代更迭,族群交融,累積大量文學作品,孕育出豐厚多元的內涵。國立臺灣文學館為我國第一座國家級的文學博物館,除蒐藏、保存、研究的功能外,更將透過展覽、活動、推廣教育等方式,使文學親近民眾,帶動文化發展。

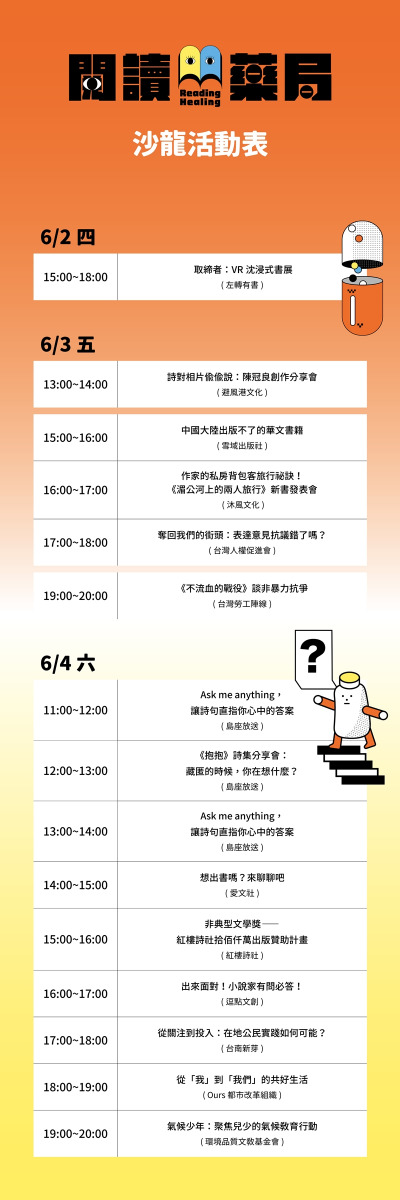

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量