英美書房》描繪愛情的脆弱與當代男性形象,《Open Water》獲科斯塔最佳小說處女作獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

■英國科斯塔圖書獎(Costa Book Awards)得主於1月4日揭曉,此獎項與布克獎並列英國最重要的文學獎,頒發對象為英國及愛爾蘭作家該年度出版的英文作品,評選標準除了作品的文學性,相較布克獎更兼顧大眾讀者的閱讀享受。科斯塔獎已有50年歷史,每年評選,獎項共分為最佳小說獎、小說處女作獎、傳記獎、詩獎以及童書獎。

2015年以《那些無止盡的日子》被譽為天才新人的克萊兒.傅勒(Claire Fuller),這次以《Unsettled Ground》獲得科斯塔最佳小說獎,故事主角為一對與母親在與世隔絕的農村生活50年的龍鳳胎,當母親驟死,她生前所隱藏的祕密此刻嚴重威脅龍鳳胎的性命,以及他們所擁有的一切。評審評語為:「一部振奮人心的小說,關於復原與希望、愛與生存,以耀眼的情感力量去探索,為何離我們最近的真相往往難以被看見。」

最佳小說處女作獎由Caleb Azumah Nelson的《Open Water》獲得,本作同時入圍Booklist去年「最佳小說選」的前10大名單、水石書店年度選書的決選名單,他本人也以此作獲選美國國家書卷獎「年度文壇矚目新星」(5 under 35)(詳見2021年1月英美書房)。這個故事以詩意的敘事手法勾勒兩位黑人藝術家於倫敦相戀的故事,描繪愛情的脆弱性與當代男性的形象,也因此被評論家拿來與莎莉.魯尼(Sally Rooney)的作品相提並論。

最佳傳記獎頒給John Preston的《Fall: The Mysterious Life and Death of Robert Maxwell, Britain’s Most Notorious Media Baron》,Maxwell這位惡名昭彰的媒體大亨,正是去年底因涉及與安德魯王子相關的兒童性交易案而被定罪的前名媛Ghislaine Maxwell之父。製片公司Working Title目前已著手改編製作本書的電視劇。

最佳詩獎與最佳童書獎則分別頒給Hannah Lowe的《The Kids》與Manjeet Mann的《The Crossing》。

【作家動態】

■左手寫科幻、右手寫奇幻的美國作家大衛.沃佛頓(Dave Wolverton)今年1月因摔跤意外造成腦部傷害不治,享壽64歲。沃佛頓最著名的作品是以筆名「大衛.法蘭德」(David Farland)發表的奇幻史詩「符印傳說」系列,故事中以可吸取他人能力、魅力、精力的異能之士為主軸,亦有各公國爭奪勢力的權力遊戲、活在地表下的奇幻生物,魔法設定衍伸出獨特的世界觀。

「符印傳說」第9部、也是最終部曲《A Tale of Tales》還在進行中,可惜已來不及完成與讀者相見。沃佛頓早期以本名投稿科幻作品出道,當時即入圍星雲獎和Philip K. Dick科幻小說獎決選,開始在文壇嶄露頭角。其後他跨足小說、電玩、影視編寫等領域,尤以電影《星際大戰》的衍伸小說出名。沃佛頓也不斷提攜後進,自1990年代即加入「未來作家協會」擔任編輯和評審,同時於楊百翰大學教授創意寫作,門生包括「山神」布蘭登.山德森(「迷霧之子」系列)、史蒂芬妮.梅爾(「暮光之城」系列)等。

【新書快報】

■《渺小一生》作者柳原漢雅新書《To Paradise》上市,一部時間軸跨越3個世紀、大膽而精彩的小說,建構3個平行時空的美國,探究戀人、家庭、失去與烏托邦世界曖昧的承諾。1893年所有人自由相愛的紐約、1993年被愛滋病擊垮的曼哈頓、2093年大疫肆虐且遭受極權統治的世界,融匯成精妙而迷人的交響曲,相似的主題不斷穿插、變奏、加強,前後呼應而豐富多變,善於刻畫情感的柳原讓人類去思考恐懼、愛、羞恥、需求與寂寞。

■改變語言的書寫系統,將如何改造一個國家的文明走向?耶魯大學教授石靜遠(Jin Tsu)出版新書《Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern》,揭示「語言」為何同時會是一門需要與時俱進的技術,也是能用以實踐與擴張的權力,儘管它不易察覺卻十分強大。作者藉由一個個革新中國「漢語」推手的故事,例如冒死宣揚以「官話」作為全國語言的改革者、奠定漢語拼音系統的穆斯林詩人、在大牢裡構思漢字輸入代碼以跟上數位化傳播的電腦工程師,爬梳中國與漢語的現代化如何牽動彼此。

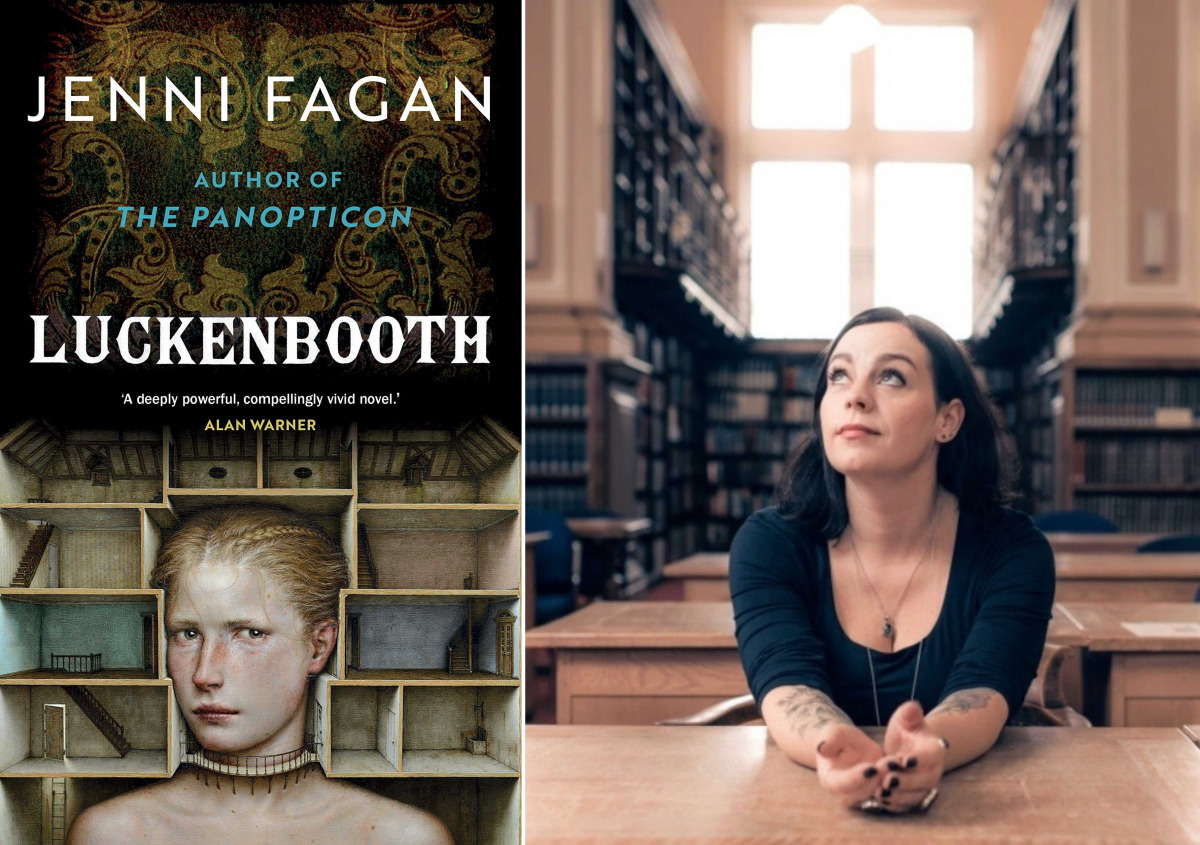

■出道作《The Panopticon》即獲選「格蘭塔英國最佳青年小說家」的蘇格蘭小說家兼詩人Jenni Fagan,今年出版第3部小說《Luckenbooth》,以她長大的愛丁堡為背景,寫下這座城市在整個20世紀期間,明亮與陰暗並存、富麗與窘迫比鄰的矛盾魅力。在《Luckenbooth》中,魔鬼的女兒乘著棺材漂搖至愛丁堡,以女僕身分住進文化大臣家,但她真正的目的是為不育的大臣夫婦生孩子。在魔鬼之子誕生的同時,也替大臣居住的廉價公寓大樓種下百年詛咒。讀者隨著故事深入公寓,每往上一層就過10年,陸續遇見愛丁堡最知名的妓院老闆娘、降靈會、民權律師、垮世代詩人、黑幫、間諜、文人、脫衣舞孃,還有更多看不見但絕對無法忽視的靈界住戶⋯⋯Fagan在開頭營造如童話夢幻、又如哥德小說陰森的氛圍,揉雜歷史與虛構,讓人類與鬼魂競相發聲,呈現萬花筒般的城市史。

【產業消息】

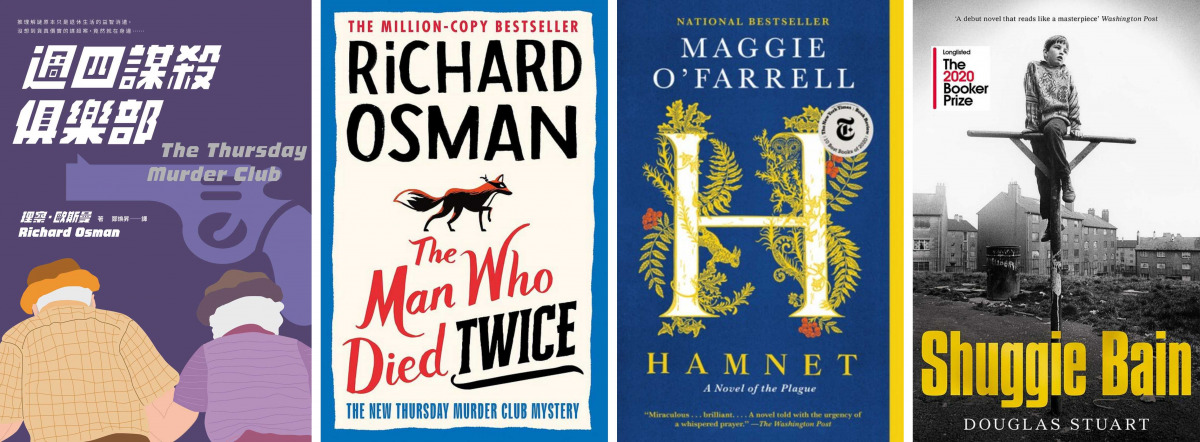

■儘管去年底爆發Omicron變種病毒傳染,使疫情又添變數,但對英美書市而言,2021年仍是豐收的一年。根據尼爾森圖書調查報告(Nielsen BookScan),英國2021年度的紙本書銷量突破2億本,為10年來之最。小說類綜合營收相較2019年成長了20%,銷售主力為犯罪懸疑、科幻、奇幻、愛情小說,如推理小說《週四謀殺俱樂部》和續集《死了兩次的男人》(The Man Who Died Twice)即分占年度暢銷榜的榜首和第4名,不過《Hamnet》、《Shuggie Bain》等獲獎的純文學作品亦有亮眼成績。非小說方面,大疫之年促使人們向內關照自我,身心靈成長書籍營收相較前年成長了50%。

美國方面,紙書銷量超過8.2億冊,相較前年增加約9%。2021年銷量成長幅度最大的是YA小說和成人小說,均增加25%以上。其中2019年出版的療癒圖文書《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse》在2021年仍持續暢銷,帶領成人圖文小說銷量飛漲超過100%。相比之下,青少年書籍和童書於2021年成長趨緩,但這也在出版業的預料之內,畢竟2020年封城期間的居家教育和娛樂需求,已經使童書和青少年圖書有過一波爆炸性成長。非小說方面,旅遊和商管經濟書籍相較2020年呈現谷底反彈,似乎預示美國讀者已開始期待全球環境復甦。

■近幾年國際出版界傳出上百件假冒出版商和文學經紀人的「偷書賊」事件(詳見2021年8月英美書房),犯人向同行詐取未出版的書稿後即消失,讓作家和出版業者不堪其擾。不過,美國聯邦調查局FBI今年初於美國紐約逮捕一名29歲的嫌疑犯,似乎讓本案露出曙光。該男子名為Filippo Bernardini,曾任職英國的賽門舒斯特出版社(Simon & Schuster,簡稱S&S),檢方以電信詐欺與重度身分竊盜將他起訴,稱嫌犯自2016年以來註冊了上百個假網域以冒充他人。起訴書內雖未提及S&S,但出版社透過發言人表示得知消息後非常震驚,已將該男子暫時停職、靜待進一步資訊,並強調S&S極重視捍衛作者的智慧財產權。

【跨媒體改編】

■羅伯.哈里斯2017年的暢銷小說《Munich》,改編為Netflix間諜驚悚電影《慕尼黑交鋒》,於1月上架。這個故事以1938年的慕尼黑會議為背景,將虛構人物放入歷史事件的核心。兩個曾經是同窗好友、如今立場對峙的年輕人——一個是張伯倫的貼身祕書,另一個是希特勒的外交官,他們正身處世界大戰的爆發邊緣,從事身不由己的間諜活動。而一份納粹的祕密文件,可能扭轉這場會議的結果,甚至改變世界的命運⋯⋯。●

人物》讓疆界鬆動,語言在路上閃爍:專訪田品回《這裡的電亮那裡的光》

採訪那天下午,辦公室的木桌上醒目地擺放了一只Allan Scott的白酒瓶(倒出來的當然還是白開水)。瓶上標示著產地來自紐西蘭,年份2019年。不久後,穿著深色大衣的田品回也緩緩走進來,我們一同盯著那酒:「咦?這是怎麼回事?大白天的就要開喝嗎?」田品回笑得開心。即使在口罩底下,她的笑聲仍有一種清亮的透澈。

目前旅居荷蘭的台灣詩人田品回曾獲2016年詩人流浪計畫,2018年以幽默犀利點出台灣「人情味」之多層次的〈秋香〉獲得林榮三短篇小說獎。第一本詩集《這裡的電亮那裡的光》收錄的詩作,大多是2014至2016年間遊歷過程中寫成,整本詩集分為「流動」、「遠遊」、「遊牧」與「同行」四輯,從不同的切面去思考旅行。

是什麼力量推動人離開原本的所在,前往未知的他方?自幼便時常搬家、日後也不斷遷移的田品回,對「移動」的本質充滿好奇。走過南美洲、近東、北非和巴爾幹半島,《這裡的電亮那裡的光》帶來了嶄新而明快的敘事——在充滿隨機性的遠遊裡,那些聲音正闡述著行走之詩。

■窗戶裡的電光與牛羊

提起詩中的電光閃爍,不免要從2019年席捲全世界的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)談起。此刻疫情仍然劇烈影響國與國的邊境、人們的生活甚至性命。身在荷蘭的田品回,去年2月曾拍攝一支短片〈疫情下的荷蘭一日〉,記錄當地的封城生活。以前想飛去哪就去哪,但疫情當前的此刻,還能去一趟購物中心就是壯舉。朋友間的肢體距離怎麼拿捏?在死亡面前,如何給出安慰?可以握手嗎?是否還能彼此擁抱?大疫之下,一切都變得困難。

帶著幾分苦中作樂,影片也拍攝了附近小公園裡幾隻零散的鹿:「今天的街道都沒什麼人,就連鹿也保持防疫距離。」對於動物,田品回始終保持著一種幽微的敏銳,相關意象也曾多次出現在詩中。例如〈絲路〉裡結尾帶著幾分寂寥地寫:「後天山窮明日水盡/沒有聲色/只有犬馬/蚊子成群地飛」;另一首〈而我還沒決定要當一隻獵鷹還是一碗油酥茶〉則少見地點出幼童與幼鷹的繁複互動性:「幼鷹和小孩馴養彼此 直到成為獵鷹與養鷹人/直到無法分離/直到理解飛翔不是本能而是武器」。

除了旅行者身分,田品回目前也在荷蘭的非營利組織工作,並著力於動物福利的倡議推動。由於求學歷程、工作性質的關係,種種經驗使得身為台灣人的田品回得以接觸到不同國籍的人,而非僅有歐洲觀點。

疫情期間,荷蘭封城數次,她也時常得將工作模式切換成在家工作(WFH)。有一次封城前,她從辦公室將自己的乳牛與綿羊公仔帶回,還搬演了齣小小的情境劇:將牛羊放在甫出版的新作《這裡的電那裡的光》一旁,俏皮寫下:「大乳與小綿隔著社交距離討論著疫情下還能去的地方……」這裡的電亮那裡的光,這裡的牛望那裡的羊,旅行的人深深思念著遠方。

步伐封存了記憶,旅途中的靈光帶著她復返文字,於是田品回寫下一首又一首詩。旅行期間,她會攜帶著兩本記錄生活瑣事的記事本,也會準備另一本記錄靈光的簿子。行走,拍攝,錄音,讓自己的感官全然浸泡在每個他方。橘紅車線密封著白色的棉紙袋,在《這裡的電那裡的光》與書中夾帶的攝影明信片面前,我們一起聊那些複數的行旅與國境。

■語言跟隨著直覺

人要怎麼啟程呢?她首先從旅途的移動過程開始說起。「我旅行時的移動方式其實還滿多元的,長途火車、走路、汽車、搭便車都有。」擁有豐富旅行經驗的田品回以自己讀到比利時心理治療師Esther Perel的一段話舉例,說明「後」疫情時代之下的幽微影響:「Hitchhiking may be the perfect opposite of pandemic behavior.」(與疫情下的行為正好相反的,也許就是搭便車)這種隨機性、仰賴陌生人好意的關係,在疫情下變得愈發不可能,甚至相反。搭便車多少需要擁抱風險,但疫情時間我們能承受的風險非常低。我們得一直評估、思考自己到底能不能接受這個選擇。

擁抱隨機,在自己能夠接受的範圍內去承擔風險,幾乎是任何旅人都會經歷的事,「我就是那種,常在長途旅行時搭便車的人。」江湖走跳之初,多少會有點緊張,家人親戚見面時也會擔心過問,或出於既定印象對她「一個女生到處跑」的生活有些微詞。「後來他們看我一切安好,就半無奈地接受了我的生活模式。」她笑說,曾有個親戚問,荷蘭有三分之一的土地在海平面下,都不怕喔?還不逃?「我就說,歐洲人看台灣這麼小的島上就有三個地震帶,也會納悶為什麼我們都不逃啊。」這樣說大家就懂了,田品回幽默地點出換位思考的情境。

搭便車的路上擁擠有時,悶臭有時,但故事開頭也就這麼悄悄種下。最重要的是,要去意識到自己在做什麼。「別人可能覺得聽起來有點傻或瘋狂,但我後來發現,久了以後真的會產生某種直覺。」那不是與生俱來的能力,更像是在反覆行走、旅遊過程中慢慢打磨出來的一種行路技能。

田品回不會刻意讓自己在旅行時「稍微」迷路,但迷路本身也是旅行的一部分。「當然,我會劃定大方向,但不一定會事先訂好住宿,避免被行程綁住。」她說。有一次,當地的印度人問她:「我們明天有辦婚禮,你要不要來?」她就這麼把行程延了一天,去了那場婚禮。

實際走踏每個地方,田品回見證了複數且紛雜多元的文化景貌。「印度的婚禮是男女賓客要隔開,餐點隔成第三個場地。有很多儀式的細節,但也會根據他們宗教或地緣上的差異而有差別。」她筆下的「全球化」視野,不只是因為經濟或政治因素而變遷的議題,同時也是詩人以親身感受、觀看、轉化而成的一手經驗。那些充滿張力甚至衝擊性的畫面,以更細緻的方式閃爍在她的語言裡——生活得「入世」的和尚;因生活所迫,而必須去採棉花的烏茲別克童工;大門口真槍實彈守備的麥當勞;在「中華民國」對蹠點的邦交國巴拉圭凝視著被當地人視為觀光景點的蔣介石大道(而她則走進附近的日本料理店)。國境交織著故事,故事折射出真實,真實有時卻顯得比一切都更加魔幻。

也因此她在第一首詩〈全球化〉裡開宗明義地寫:「這裡的電亮那裡的光/這裡的水澆那裡的花/這裡的魚飽那裡的胃/那裡的火荒這裡的原」。長年旅居國外,自謙對於台灣現代詩比較陌生的田品回說,雖然一些經典詩人如洛夫、夏宇也略有閱讀,但沒有受到深遠影響。或許,比起具體的典範,異地的鐵軌與高原更加吸引她。田品回的詩作具有犀利而充滿想像空間的直白美學,又不至於因為說教而落入死板窠臼。

然而,在國境的縫隙之間,自然也會見證一些巨大、難以言說的陰影。面對複雜難解的局面,詩集《這裡的電亮那裡的光》對於全球化之下所產生的問題也有所關注,尤其在後殖民、階級、貧窮、勞工、觀光議題的面向,皆有幽微的省思散落在整本詩集中。問及她如何擺放自己身處的位置,去與旅行中遇到的人互動?她坦然回答:「說實話,我很難給出一個最明確的答案。」作為高學歷、相對處於優勢位置的旅行者,她選擇盡量不帶任何預設的成見去進行批判,與此同時,也盡量在行前或者旅途中深化自己對於當地的理解,而不是一味以獵奇或驚嘆的視角去闡釋眼前一切。

「無論文學或者遊記,能找來的話我都會找時間讀。」田品回說。

■遠方在鳴響

在臉書的粉絲專頁上,田品回曾轉引過米蘭.昆德拉在《不朽》中提出的一段見解:「公路自身什麼也不是,而只從所連接的兩點獲得了它的全部意義。」她解釋,這當然不是說公路的移動方式不好,公路當然是很快速便捷的選擇,但我們可以去試著思考這個過程本身承載的意義。畢竟,不同的移動經驗也會帶來不同的身體感覺。聊著聊著,她眼神一亮:「對了,我很喜歡搭長途的那種臥鋪火車。」

戲稱自己是臥鋪推廣大使的田品回,在中亞、印度等地旅行時都曾經搭乘臥鋪火車移動。她展示手機裡幾張照片,映入的畫面不是看似精緻而吸引人旅遊的觀光照,彷彿只是另一個行經的日常:與來來去去的旅人、當地居民一同聊天,吃食,偶爾獨自閱讀。田品回筆下的臥鋪,有一種乍看凌亂卻奇特的親密感。她在詩中曾將這些共享臥鋪空間的旅人們,比喻為一盆又一盆的盆栽。而「盆栽會開出枯枝殘月/開出鳥語花香/盆栽是森林的偽裝/昨晚,我睡在搖動的森林裡/即將抵達」。

森林的奧祕難以窮盡,不同時代也總是有人持續踏上旅程。「我在中亞時,讀到瑞典旅行學家斯文.赫定(Sven Hedin)寫的《亞洲腹地旅行記》,就想:原來一百多年前的人是這樣旅行的啊。」赫定在書中提到這樣的數字:在19天內跨越了11.5個經度,經過了3萬根電線桿,雇用了111位馬車夫,使用317匹馬和21頭駱駝,從寒冷的西伯利亞一直走到白天溫度升至攝氏12度的地方。田品回笑著說:「那應該是令人難以想像的壯闊畫面。」當年赫定寫下:1888年,通往撒馬爾罕870英里長的鐵路開通了。將近150年後,閱讀這本旅遊記的田品回也正搭著臥鋪火車,前往這座中亞地區的歷史名城。

無論去哪裡旅遊、為了什麼目的,她幾乎很少購買旅遊紀念品。對田品回來說,似乎總是有更重要的事要做:好好吃喝、全然放鬆,認真感受當地的一切。「寫作、攝影當然是其中一種方式」,而另一種方式就是錄音。錄音即時,且有比攝影更低的介入感,卻也能夠記錄事件的質地:火車嘹亮、宗教祝禱,一則從阿爾巴尼亞的羊身上錄下的鈴鐺聲。

除了詩集本體、攝影明信片之外,田品回也悄悄在詩中放入聲音的細節。例如輯二的〈庫斯科墓園〉最後兩句詩行:「玻璃窗內的鮮花吸了淚水盛開綻放/我葬下過去一年 和銅管樂聲同時消散」。送葬隊伍的銅管聲,益發帶著幾分哀傷卻不失輕快的韻律。作為旅途書寫的經歷與集結,田品回翻越國境,帶來《這裡的電亮那裡的光》這趟語言閃爍。

一年已逝,新的聲腔還會持續展開。●

作者:田品回

出版:南方家園

定價:390元

【內容簡介➤】

作者簡介:田品回

在島上出生,喜歡高原。扁平足,努力在各種地形上維持平衡。

曾獲林榮三文學獎。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量