OB短評》#347 回應人世的極品好書懶人包

●異溫層迷航記

芭樂人類學2

趙恩潔、林浩立編,左岸文化,450元

推薦原因: 知 思 議 樂

2009年成立的學術共筆網站以台式的詞彙「芭樂」為名,清楚標誌其俗世姿態,但內容可不媚俗,多由本土全台各地人類學者撰文,反映時事也回應人世。2015年出版第一本文集後,迎來有一特定主題的「異溫層」選文二部曲,從目錄到選題皆十分有趣,不僅反映了台灣近幾年的社會現象與議題,亦有人類學民族誌的故事性,在行文上29位作者似乎也費了一番工夫統整成書。雖然不確定「異溫層」是指哪一層(異文化他者、研究對象?),但全書讀來挺有溫度,也能反映社會溫差。【內容簡介➤】

●集體倦怠

沒有熱情、沒有夢想、沒有未來,這就是千禧世代生活的殘酷世界

Can’t Even: How Millennials Became the Burnout Generation

安妮.海倫.彼得森(Anne Helen Petersen)著,陳莉淋譯,高寶書版,380元

推薦原因: 批 議

此書集結十幾年來美國社會經濟文化等面向的觀察,為2000年後出生的人們的集體困境發出問句:這是一個不停燃燒與倦怠的世代,但到底誰該負責?在台灣已有研究指出,1970年代後出生的人在經濟需求、收入、就業等面向的資源與前一世代有明顯的差異,而1990後出生的世代更以厭世為集體感受,斜槓與低薪是常態、房子孩子不用想。但此書最終不是要問責於誰,而是指出系統需要更新的急迫,不該讓符合前幾個世代的生活方式與世界觀的系統持續定義匡限新世代的生存方式。【內容簡介➤】

●末日

致命瘟疫、核災、戰爭與經濟崩盤,災難對人類社會的啟示

Doom: The Politics of Catastrophe

尼爾.弗格森(Niall Ferguson)著,盧靜、廖珮杏、劉維人譯,廣場出版,580元

推薦原因: 知 議 樂 益

以後見之明而言,說末日是嚴重了點。但本書舉出的諸般「惡事」,確實曾在人類文明史中的那些當下,將人心推落谷底,視為絕途。弗格森將這些糟透了的絕望感提升成概念,回顧、剖析,找出「事件」轉成「災難」的關鍵,並描摹它們在人心中曾有的形象,稱掂它們在社會中的分量。如果你正因著一陣一陣襲捲而來的災難浪潮,既慌且亂,那麼就讓弗格森扶你上高處,以這些映照出來的模樣,立定看清災難的因子,或許還能順利打開一條過海的通道。【內容簡介➤】

●大疫年代十日談

世界當代名家為疫情書寫的29篇故事

The Decameron Project: 29 Stories From the Pandemic

紐約時報雜誌(The New York Times Magazine)編,徐立妍譯,木馬文化,420元

推薦原因: 議 樂 獨

一部取名自14世紀瘟疫蔓延時的經典之作,但有別於薄伽丘一家之言,由當代29位文學名家發揮其文字與創意的精道之處,共譜2020年全球面對病毒的記憶、批判、情感、生活、暗黑、死亡、殘酷、幻想等疫中狀態。看到《紐約時報雜誌》策劃出的陣容,真是有此生不再的驚嘆。愛特伍、凱磊、游朝凱跟你一起逃疫、說故事給你聽!雖然並非全書所有篇章都緊扣疫情主題,但更讓智識與情感狀態延伸,是一本在當下也連結過去與未來的精彩之作。【內容簡介➤】

●當女孩成為貨幣

一位社會學家的全球超富階級社交圈臥底報告,揭開以性別、財富與階級不平等打造的派對勞動產業赤裸真相

Very Important People: Status and Beauty in the Global Party Circuit

艾希莉.米爾斯(Ashley Mears)著,柯昀青譯,臉譜出版,450元

推薦原因: 議 樂

在這個VIP才能出入的異次元空間豪奢派對中,現為社會學者的作者以小模的身分潛入,看盡了紙醉金迷,也與擔任仲介的公關深談後,為我們攤開的是一個財富、權力、位階、身體、宴飲等元素交織而成的世界。其中的內幕,涉及的機制,顯然遠較過往所理解的性慾與性交易要來得複雜許多。作者的深描,在現實中譜出了宛如影集的情節,在獵奇中赤裸裸地揭露出男男女女已然擺向光譜極端,已然扭曲成異形的價值觀。【內容簡介➤】

●美國福爾摩斯

海因里希與催生鑑識科學的經典案件

American Sherlock:Murder, Forensics, and the Birth of American CSI

凱特.溫克勒.道森(Kate Winkler Dawson)著,張瓊懿譯,行路出版,460元

推薦原因: 知 樂

一本聚焦於20世紀初開始發展的美國犯罪調查技術、及其中最重要的人物海因里希而寫成的報導文學,因主題的懸疑與深入,讀來簡直如小說般引人入勝。從日本美國等地極受歡迎的長青劇集來看,科學鑑識辦案的技術日新月異,但離不開最基礎的幾項重要分析標的:血液、筆跡、指紋、側寫、彈道。而在一世紀之前,這些鑑識項目與方法,如何透過不同案件經驗累積,如何在面對殘酷時出現靈光照亮線索,是作者掌握十分精彩之處。【內容簡介➤】

●香氣採集者

從薰衣草、香草到澳洲檀香與孟加拉沉香,法國香氛原料供應商走遍全球,發掘品牌背後成就迷人氣息的勞動者與風土面貌

Cueilleur d’essences: aux sources des parfums du monde

多明尼克.侯柯(Dominique Roques)著,韓書妍譯,積木文化,480元

推薦原因: 知 樂 獨

香氣採集老手的作者,展開了跨幅卅年、亞非歐,滿暈氣味色澤的香氣尋根之旅。除了看見植物、看見風景,也在人與植物的互動間,看見人何以對「香」傾心。儘管全書馨香的精靈無所不在,作者的步履卻同時勾勒出它們從自然界的一員到精緻時尚文化的時空軌跡。由此,隨跡而行的我們,或許可以嗅得一絲數毫當年循各種途徑跨越大陸大洋,一心尋得東方香料的那些旅人的心思。【內容簡介➤】

●地方設計

萃取土地魅力、挖掘地方價值,日本頂尖設計團隊公開操作秘訣,打造全新感動經濟!

蔡奕屏著,果力文化,580元

推薦原因: 設 議 樂 益

由旅日台灣研究者策劃編寫而成的日本地方創生設計之書,集結許多成功的日本在地經驗,並加入作者的觀察,結構完整、圖文精緻。雖然台灣書市已有其他相關主題的日文翻譯書,但這本讀來十分全面,有不可忽視的人物聚焦(梅原真、長岡賢明、服部滋樹等),也有廣泛的案例整理,對於實作面的分析亦多有觸及,是一本激發創意與想像(還有旅遊慾望)的手邊書。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

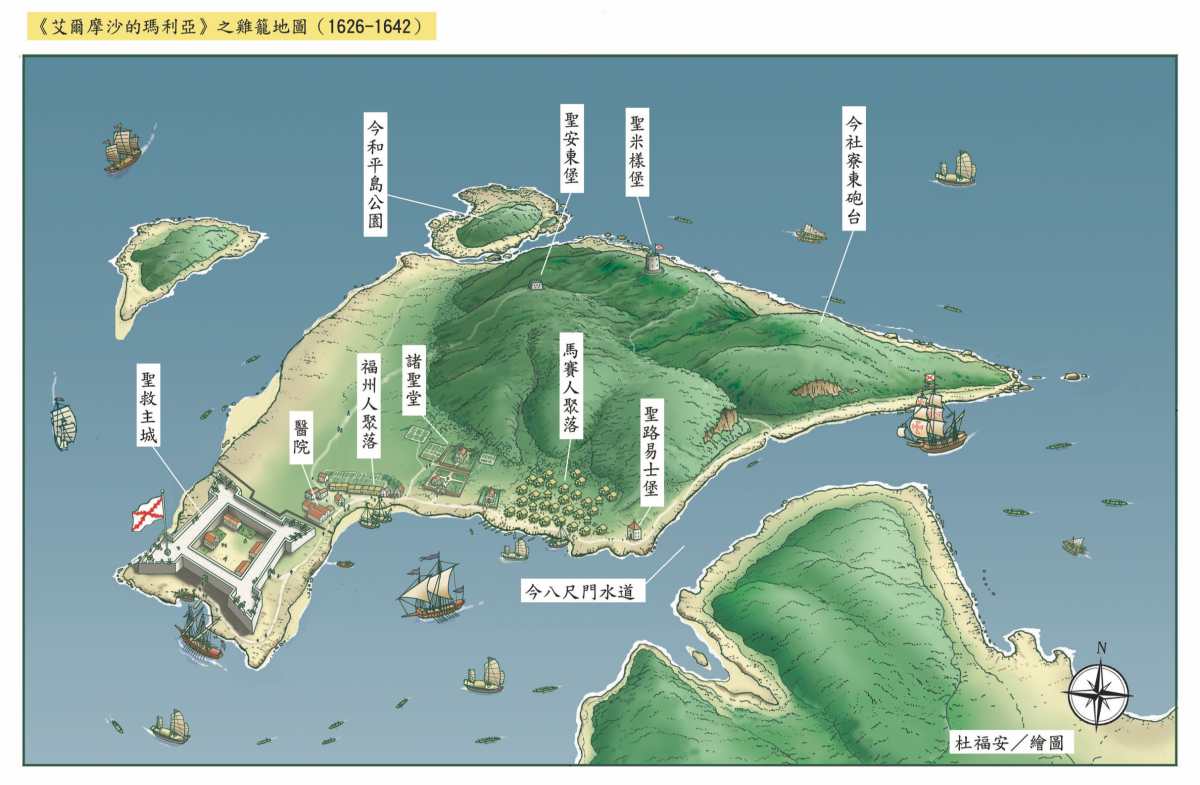

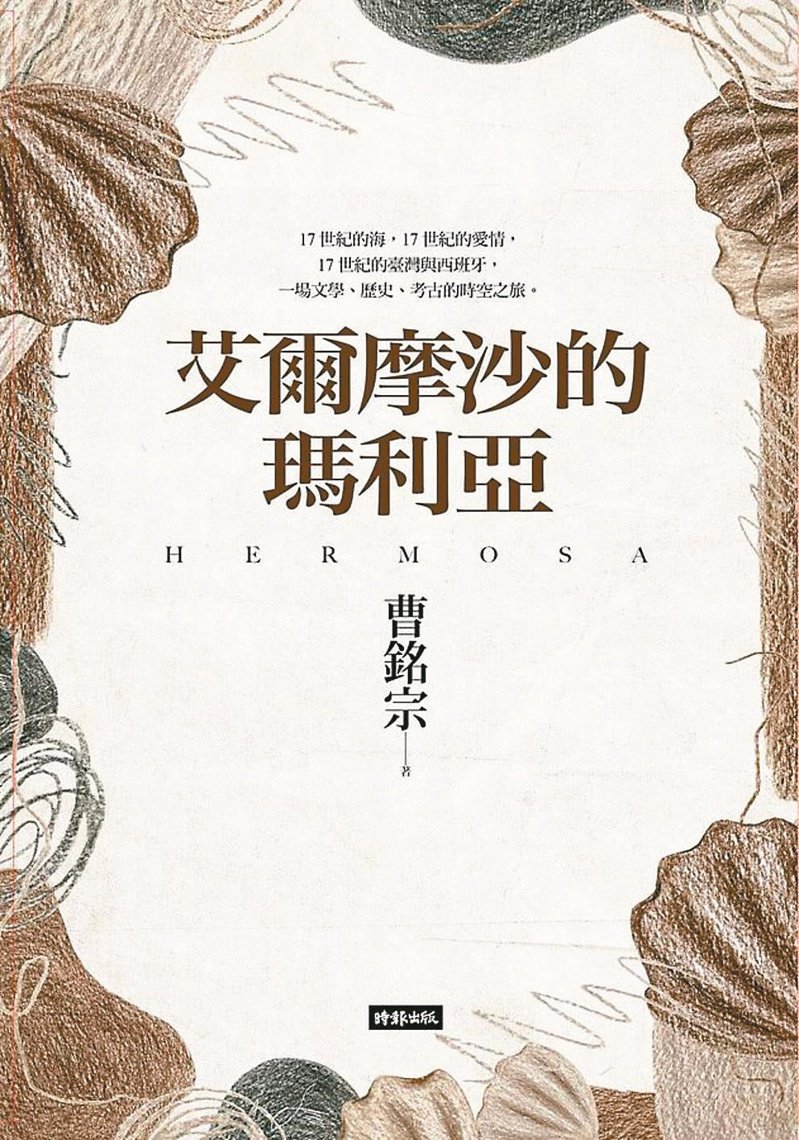

講史務求平衡,換位思考,務去陳見,曹銘宗說:「我服膺自由、平等、人權與民主等普世價值,這正是我歷史書寫的準則。」

講史務求平衡,換位思考,務去陳見,曹銘宗說:「我服膺自由、平等、人權與民主等普世價值,這正是我歷史書寫的準則。」

書.人生.劉靜娟》《奥德賽》開啟了我的神話世界

木造建築、前身是武德殿的員林圖書館是我年少時的文學樂園,自初中辦了借書證後,我在那兒借了很多世界文學名著,最特別的是荷馬的史詩《奥德賽》和《伊利亞特》。它們都很有年紀,好多頁面上有蟲蛀的路線,據館員說,它們很久不曾借出了。

《奧德賽》是講特洛伊戰爭結束後,希臘英雄奧德修斯的船隊經過了10年的飄流,才終於回到家鄉伊薩卡的故事。10年之間,他們有各種奇遇,更歷經無數的艱險。希臘諸神有凡人的七情六欲,也記恨,也報仇,奧德修斯的部分災難就是因為得罪了神受到的懲罰。

其他參加那場征戰的國王都回到自己的家鄉了,只有奧德修斯無消無息,大家推斷他已經死亡。想得到伊薩卡王位和王后的王公貴族,聚在皇宮裡喝酒作樂,就等王后應允誰的求婚。

王后許諾等她織好一匹布就做決定,不過,白天她認真織布,夜裡卻把織好的布拆掉。後來,奧德修斯終於回來了,老狗認出假扮乞丐的他,一直搖尾巴,他唯恐曝露身分,轉頭就走。老狗看到主人,就放心長眠了;他的老奶媽替遠客洗腳,從腳上的疤認出了老主人……

讀這些,我都感動得涕淚緃橫。最後,只有奧德修斯拉得動他的寶弓,射死了敵人,一家人團圓。接下來,我才讀《伊利亞特》。它寫的是希臘大軍用木馬攻破特洛伊的故事,木馬就是奧德修斯的計謀。如今「木馬程式」變成電腦病毒,無人不知。

這兩本書,我讀得廢寢忘食,年少的心本來就喜歡冒險傳奇,它們又是長詩巨著,讀得仿如自己是行吟詩人,氣質得不得了。

從此,我沉浸在希臘神話裡,熟知神話裡各路英雄的冒險故事和戀愛傳奇,便把它們與生活連結在一起。人家說某某人很自戀,是「水仙花」,我心中想,「他很納雪色斯」。大英雄阿基里斯出生後被母親握住腳踝倒浸在冥河水中,從此全身刀槍不入,除了未沾到冥河水的腳踝。所以,人家說什麼是某某人的「弱點」時,我想著,「那是他的阿基里斯腱」……

我甚至替奥林帕斯山上諸神做族譜,所謂family tree。主神宙斯風流(以現在的用語,無疑是「渣神」),神界或是人間子孫無數,真的像樹枝,「族繁不及備載」。

同學中也有書迷,認識神話的卻只我一人,不免有些寂寞。大約是高中二年級時,班上來了一名轉學生,她長得秀氣,皮膚白晰。當年我們哪懂得什麼皮膚保養,她卻用在美軍顧問團才買得到的Pond’s面霜。同學們排斥她,叫她「彼个阿娘仔」。但是,因為她也讀了一些希臘神話,和我有了特別的交情。

我還熱衷交外國筆友,我的信一定會寫我愛讀希臘神話,一位美國筆友因此送了我兩本。英文讀起來較吃力,好在多是我熟知的內容,所以讀得下去。

多年後,我的神話熱潮退散了。但是,有一年學捏陶,學轆轤拉坯,素坯作品浸入釉料中,用夾子夾住的那一小塊沾不到釉,我想,「這不就是阿基里斯腱?」相關題材的電影還是會看,看到以希臘神話人物為名的商店,會想一下。去義大利旅遊,在美術館欣賞以前只在畫冊上看到的以神話故事為素材的名畫和雕塑,特別感動。在西西里參觀了好幾座神殿,彷彿自己身處那個時空;在希拉庫薩還看了半場希臘悲劇。演的是希臘大軍出發攻打特洛伊時,等不到西風,艦隊無法啟程,神諭說,統帥阿加曼農的女兒必須献祭給狩獵女神,平息祂的憤怒,因為阿加曼農曾打死了女神心愛的一頭糜鹿……知道這個故事,在那個半圓形露天劇場,我看得比別人入戲。

好笑的是,有一回一個繪畫班同學力勸我去某道場聽妙*法師,說她一家人因為他,平安健康、凡事順利。我好奇,也不好辜負她的誠意,某個晚上真的到了那棟樓。讓我大驚失色的是,等著搭電梯上樓的人竟然從大廳排到走廊,隊伍很長,得有人做人流控管,維持暢通。而且,排隊的多是大學生模樣的年輕女子。

進了數十坪的大道場,先有數名各行業的成功人士分享他們的親身經驗,然後法師才現身接受歡呼膜拜!原來「神」就是這樣。最後,所有人分成十數個小組,由一位前輩帶去「說法」,並安排日後在哪個道場修練。我知道這是利用群眾心理「各個擊破」,便提高警覺,聽到修練要交若干錢,便「謝謝再聯絡」。

後來我和朋友說起這次經驗,說奧德修斯為了抗拒以歌聲勾引旅人的女妖莎倫,讓所有船員用蠟塞住耳朵,自己則讓船員緊緊地綁在桅杆上。結果他聽到了那魅惑人的歌聲,但動彈不得,才能全身而退,繼續他的航程。我不無得意地對朋友說:「去那道場,我特意不帶錢,結果長了見識,卻沒有神智不清,受到蠱惑。」

原來希臘神話並沒有完全脫離我的生活。武德殿的木造建築早已改建成水泥大樓,但顯然,《奥德賽》部分枝節仍留在我的腦中。●

劉靜娟

彰化縣員林人。作品以散文為主,曾任《台灣新生報》副刊主編。

曾得散文類國家文藝獎,及磺溪文學特別貢獻獎。

著作《歲月就像一個球》《眼眸深處》《笑聲如歌》《咱們公開來偷聽》《被一隻狗撿到》《布衣生活》《輕鬆做事輕鬆玩》《散步去》《樂齡,今日關鍵字》及台語書《驚驚袂著等》等二十多冊。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量