話題》如何將《我的奮鬥》變成《惡的歷史脈絡分析》? 法文批判評註版的出版、翻譯與研究

20世紀以來的人類當代歷史中,有兩本書沾染最多鮮血。一本是納粹運動的寶典,希特勒於1925年出版的《我的奮鬥》(Mein Kampf)。另一本是中國文化大革命時期紅衛兵人手一本的小紅書《毛主席語錄》。二戰的死亡人數大約1800萬人,尤其納粹德國對600萬猶太人及其他如吉普賽人或身心障礙者的系統性屠殺最令人髮指。而文革的死亡人數因為中國官方避諱不談,至今依然不明;有學者研究認為高達2000萬人。

的確,殺人的是刀槍、凌虐與毒氣。但就如新冠肺炎患者可能因敗血症死亡,引發敗血症的實是病毒。這兩本沾滿鮮血的書籍與其文字是否就像病毒呢?而在病毒依然流竄的今日,要如何對待它們呢?

■新聞

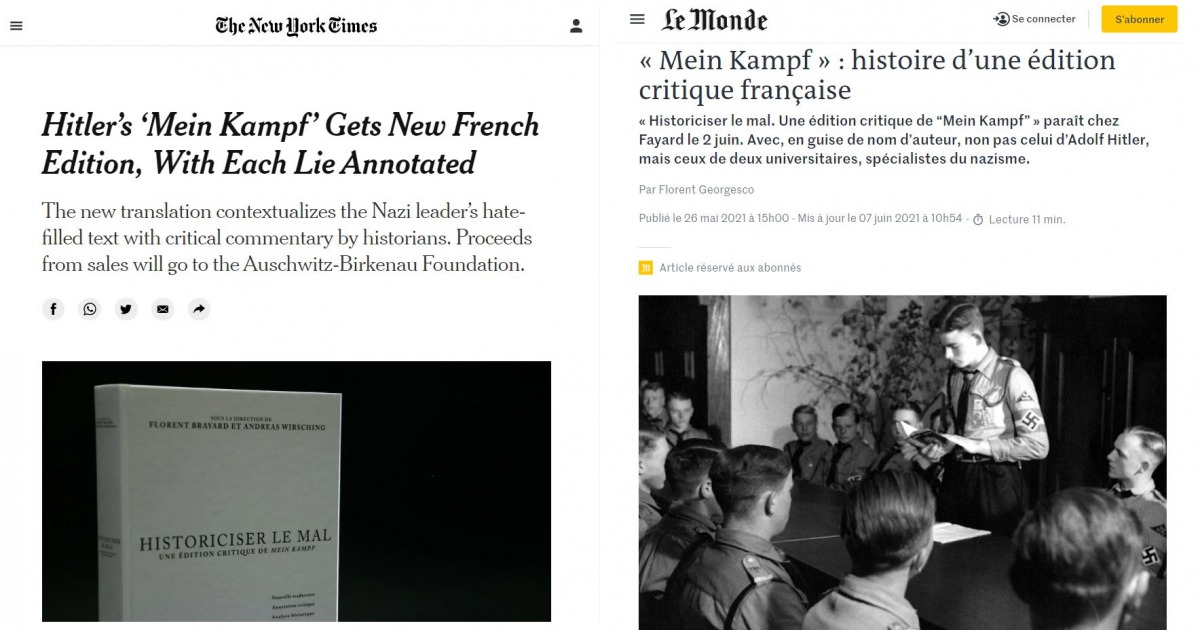

2021年5月20日,法國舉足輕重的Fayard出版社在法國國家科學研究中心(CNRS,相當於我國的中央研究院)大會議廳召開記者會,宣布在6月2日出版一本名叫《惡的歷史脈絡分析》(Historiciser le mal )的書。

他們拿出一本將近一千頁,重達3公斤的大書。封面最上方是計畫主持人Florent Brayard與Andreas Wirsching兩位學者的名字;中間是書名《惡的歷史脈絡分析》,下面一行副標「批判評註版《我的奮鬥》」。右下方再印上「全新譯本,批判性註解,歷史分析」。最下方是出版社名字,旁邊標註:「與德國當代歷史研究所(Institut für Zeitgeschichte)合作出版」。出版社總經理Sophie de Closets表示,這本書「是把《我的奮鬥》逐行逐句批判分析、放進歷史脈絡、解構」,因為「很不幸的,要了解20世紀歷史,這是一個根本的源頭。」

記者會上,除了出版社總經理、兩位計畫主持人之外,發言的還有譯者歐利維.馬農尼(Olivier Mannoni),以及「猶太屠殺受害者子女協會」(Association Fils et filles de déportés juifs de France)的主席,歷史學家Serge Klarsfeld。

原來是《我的奮鬥》!出版這本書,可謂「冒天下之大不韙」。當然,出版社、譯者、所有的參與學者、合作夥伴都認為他們有充分而重要的理由做這件事,所以在即將出版之際,以這個記者會先說明這項長達10年的計畫始末、一路走來的戰戰兢兢,以及最後歷盡萬難而足以欣慰的成果。

單就書來說,除了前述封面的中性處理,《惡的歷史脈絡分析》全書近千頁,譯文只佔1/3,其他2/3的篇幅是出自歷史學、語言學等專家學者所作,批判性、回歸史實的註解。Fayard出版社同時宣布這書只印10000本,不在書店陳列,只接受訂書,要價每本100歐元。並且,所有獲利都將捐贈給致力保存奧次威治集中營原狀,以讓今人記取歷史教訓的基金會Fondation Auschwitz‐Birkenau。此舉,當然是要防杜任何批評出版社唯利是圖或宣傳納粹的誅心之論。

因為茲事體大,為了避免惡意指責,更為了解析整個計畫之嚴謹,以及從學術角度說明在歷史研究中此舉的重要性,5月30日他們更於位在巴黎的「猶太屠殺紀念館」(Mémorial de la Shoah)舉辦了一場全天的研討會。除了記者會上的5位人士,這場長達7個小時的會議中,還有從2015年開始參與這個計畫的近20位德法專家,國際學術委員會的成員,5個德法國家級研究機構代表依序就4個子題發言。

媒體的關注也沒有令人失望。這幾週,法國及國際重要媒體都有詳盡的報導及分析。同時也有十多家媒體刊出譯者馬農尼的專訪。這一反譯者向來低調的形象,但也不難理解:如果不去細訴其中正當而高貴的理由,「《我的奮鬥》法文新譯本譯者」的這個稱號,幾乎就是污名標籤了。

如上述種種,這本書的出版可謂是個大事件。但我們還是要回頭來問:二戰結束至今幾十年後,這本幾乎是被各界刻意遺忘的書,為什麼必須在今日大張旗鼓的出版?再者,重新翻譯與批判譯註的必要性何在?而要避免宣揚納粹主義,還要成為歷史的明鑑,如何才能做到?

■起源

1945年,二戰結束、希特勒自殺後,其所有遺物先由美軍管理,之後移交德國巴伐利亞邦政府,其中包括《我的奮鬥》的著作權。此書分為上下兩部,寫成於1924年與1926年間。上部是希特勒的自傳以及納粹黨前身「德國工人黨」的歷史,下部是其國族社會主義的理論。全書可謂枯燥乏味,充滿自我吹噓與謊言,政策與仇恨言論交雜,藍圖及譫妄並陳,出版後乏人問津。

Institut für Zeitgeschichte)

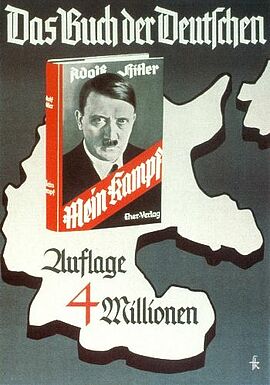

然而,8年後的1933年,希特勒與納粹黨掌權,《我的奮鬥》立即洛陽紙貴,當時就好比每個新家都得擺本聖經,甚至在德國被當做結婚禮物送給新人,由此可見其神祕地位與暢銷。累計到1945年,《我的奮鬥》光德國就銷售了超過1200萬套,加上被翻譯成18種語言在各國流通,總銷售數量想來更是驚人。也難怪希特勒可以大言不慚,說公職的薪水他不看在眼裡,光是版稅就可以輕鬆過活了!

但是檢視這段歷史,這項銷售奇蹟引發的現象極度令人反胃。因為納粹當政12年間犯下違反人性的滔天大罪,有些是直接實踐書中政策,有些是從其中的仇恨與狂想發展而來。《我的奮鬥》在其中扮演了非常血腥而獨特的角色,是以到了戰後,德國民眾或是燒了它,或是院子裡挖個坑埋掉,最後除了學院研究者,人們多半視為洪水猛獸,避諱不談。

戰後幾十年來,這本書在德國沒有出版,其他國家也只有1945年以前的譯本合法或非法流通,因為巴伐利亞邦政府以著作權所有者的身分禁止,還幾度為此告過一些想出版此書原文或新譯本的出版社。但是,依照歐盟的著作權法,作者身故70年後,其著作就落入公領域,不再有版權限制。換言之,自2016年1月1日起,《我的奮鬥》即進入公領域,任何人都可出版。其實在此之前幾年,巴伐利亞邦政府對限制該書出版就已經顯得消極,可以猜想其心態應是:「無論如何,過幾年就都管不到了!」

然而更務實的思考,我們知道這本書的各種語言電子版在網路上一直是唾手可得,也存在著各種不同理由與目的的閱讀者,遑論各國的新納粹、極右派、鼓吹仇恨他者或是吹噓自身優越的種族主義團體等,始終將之視為寶典。因此,不論是為了認識納粹的殘酷歷史,或者防止今日極右仇恨主義去召喚幽靈,我們不但要擔憂因為版權限制消失後它會化暗為明,更應該重新省思、檢視、批判這本書及其蘊含的惡。

這個終將發生的問題,早有人注意到。2011年10月6日,法國《世界報》刊出一篇學界與法界人士的聯名投書:「倡議一個批判評註版《我的奮鬥》」。文中從這本書將在2016年1月1日進入公領域談起,更補充了一些驚人的現狀:

在法國,1934年翻譯的譯本從戰後至今一直還在持續發行,且每年都有一定銷量,已經累計銷售超過10萬本。而這個舊的法文版上面唯一的警示,是1979年法國政府規定,必須做為前言的一篇8頁的文字。(放在全書800頁中,堪比香菸盒子上印的警示圖案一樣虛無偽善。)在南美、東歐、阿拉伯世界或伊朗,《我的奮鬥》流傳廣泛,在印度更是車站的書報攤就買得到。只要這些國家有國族主義興起,其銷售就會竄升,例如在土耳其,隨著政情發展,單是2005年間的幾個月,《我的奮鬥》就銷售了破10萬本。而現有的各國譯本,除了以色列有一個節選版提供了充分的批判評註,其他版本幾乎沒有給予讀者任何工具去了解這本書的本質及其危險。

2011年的這篇投書中,連署者主張不但需要為即將來到的解禁設下防線,更應該一改過往的無作為,以科學、嚴肅對待歷史的態度,來面對《我的奮鬥》。他們提出三項因應措施:首先是歐洲議會可以參照1979年法國政府要求附上警示導讀的形式,討論出共同的辦法來應對此書未來的出版,尤其對網路流通的電子版應一體適用。其次,匯集各國學界力量,出版符合學術標準與歷史脈絡之《我的奮鬥》批判評註版。尤其在世界上仇恨與種族主義高升的今日,用以打破對這本書的拜物情結,更讓讀者明瞭歷史的殘酷與教訓。最後,應該常設一個觀察機構,防範未來受這本書挑起的仇恨。

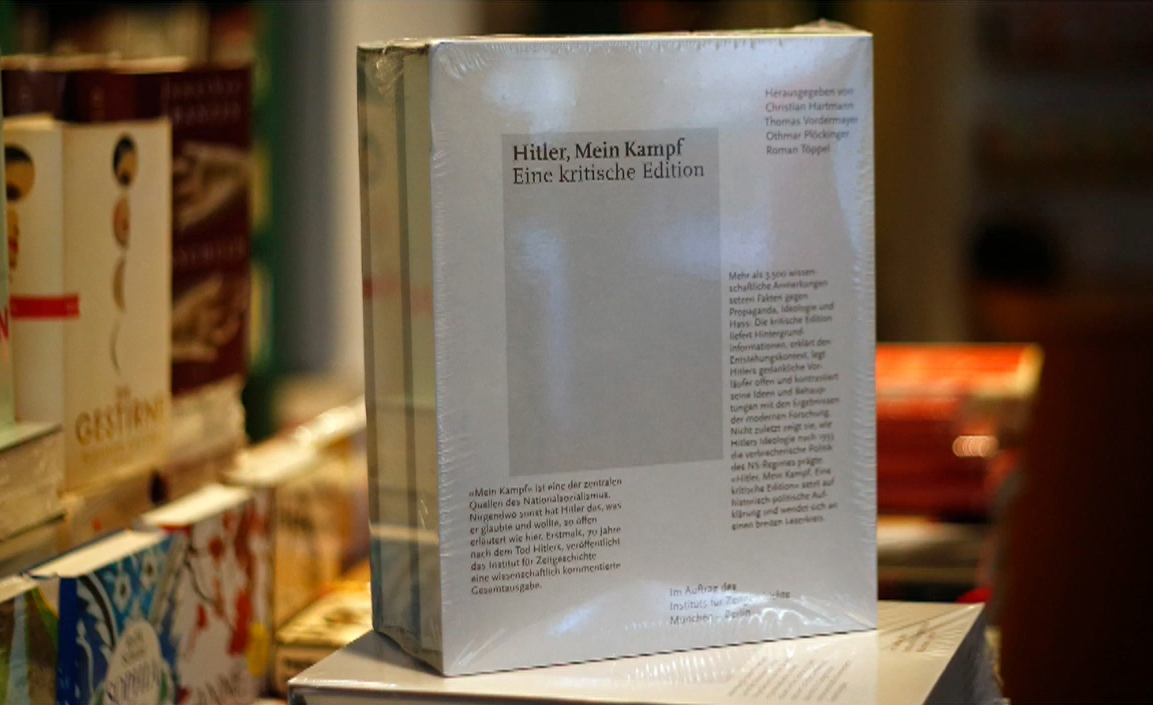

這些措施都非一蹴可幾,所以連署者呼籲應該及早開始著手。的確,德國慕尼黑的「當代歷史研究所」早就已經召集學者啟動批判評註版的龐大計畫。花費數年的功夫,及時的在2016年1月就出版了一套厚達2000頁,加了3500則評註的批判版 。驚人的是,該書一個月後就登上《明鏡週刊》暢銷書排行榜,一年下來,至2017年1月就累計銷售了8萬5000套。幸好,因為這個版本的批判評註,從學術的角度來說極為嚴謹完善,降低了這個暢銷數字帶來的尷尬。

■法國

在法國,依據Fayard出版社的說明,批判評註版計畫確實從2011年就正式開始了。首先,他們需要處理的是譯本的問題。

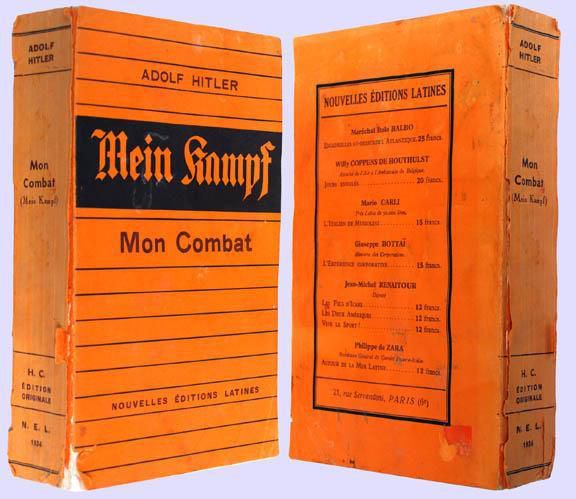

法國原有的《我的奮鬥》譯本,是1934年法國極右運動人士梭赫羅(Fernand Sorlot)在他主持的「新拉丁出版社」(Nouvelles Editions latines)出版的。梭赫羅是種族主義者,仇視德國,他在二戰前即找來一群譯者翻譯出版這本書,是要讓法國人知道希特勒與納粹德國的威脅。有趣的是,他們跟德國出版社接洽版權時,希特勒一再拒絕。因為書中充斥對法國的蔑視與征服野心,而在第三帝國武力擴張的準備就緒之前,希特勒不希望打草驚蛇。

梭赫羅當時索性盜版出書,結果希特勒與德國出版社跨國到巴黎提告捍衛著作權,官司還打贏了,法院判決梭赫羅不但要停止販售,還要銷燬已經印行的書。但梭赫羅以民族大義、國家安全的理由繼續違法賣書。

此時還有個插曲:左派組織「對抗反猶主義國際聯盟」(Ligue internationale contre l’antisémitisme〉為了向人們示警納粹對猶太人的極端仇恨,大手筆地向新拉丁出版社購買5000本已經被禁的《我的奮鬥》。他們將4000本分別寄送給法國當時的政界、軍方、工會、學界、宗教界領袖,期望他們看穿納粹野心,另留了1000本偷偷販售。就這樣,為了對抗一致的敵人希特勒,兩個政治光譜上極端對立的組織罕見地攜手合作!

如今回首這段往事,當時收到這本書的法國各界領袖,多半對於即將臨頭的災難毫無警覺,任由後來的悲劇發生。而猶太人遭受屠殺之時,極右的梭赫羅與德軍佔領者合作,戰後以叛國罪入獄10年,這是後話。

二戰結束後,這個譯本得以合法販售至今。但對Fayard出版社來說,它有太多問題而不堪使用。簡單的說,現在判斷翻譯品質好壞的標準、翻譯的方式……與1930年代大不相同。就今日標準,這個譯本是不合格的,更別說當初的出版社就有極右傾向,對書中的意識型態不免親近美化。要從這樣的譯本做出符合期待的批判評註,有如緣木求魚,所以必須重新翻譯。可喜的是,這項艱鉅的任務,請到了不二人選:馬農尼。

■Olivier Mannoni

Olivier Mannoni這個名字,在法國翻譯界可謂無人不知,無人不曉。他是德語翻譯名家,譯作等身,更是2018年德法翻譯最重要獎項Prix Eugen-Helmlé獎得主。此外,他曾擔任「法國文學譯者協會」(ATLF)理事長,也是現任「文學翻譯學院」(ETL)院長。

「文學翻譯學院」是個非常能代表法國如何重視文化的機構。2011年,法國國家圖書中心(CNL)發表一份關於翻譯與譯者的委託報告,裡頭分析譯者的職業,對產業、商業及圖書世界的重要性,以及從法國與國際文化交流的角度討論其現狀。

報告最後有兩點具體建議,直接促成「文學翻譯學院」誕生:一是英語譯者太多,恐會造成讀者閱讀「偏食」,二是已經入行的譯者也需要可以精進翻譯品質的進修機會。法國國家圖書中心找上馬農尼,由他全權作主,2012年「文學翻譯學院」正式成立,每屆徵選不同語種的譯者15名參加。自開辦以來,前後六十多名學員已經拿了超過20個翻譯獎項。這項有趣的統計可以說明,這個機構如何聚集一群翻譯的菁英部隊。

馬農尼對於翻譯專業、翻譯的有所為有所不為有深入思考。但他之所以是新譯《我的奮鬥》的不二人選,更在於他深厚的哲學與社會科學素養專長,以及翻譯過多本關於納粹的重要書籍,如納粹宣傳部長戈培爾的日記、記者Ernst Klee 關於納粹醫生與其受害者的調查專書等。馬農尼曾表示,翻譯後面這本書是他職業生涯最痛苦的經驗,因為內容的慘絕人寰,讓他甚至掩面痛哭!

■翻譯

2011年Fayard出版社聯繫馬農尼,請他擔任譯者。當時他書架上有一本德文版《我的奮鬥》,是多年前他在舊書攤買到的。他沒看完全書,只在翻譯其他書籍遇到引用時翻查過,而每次都需要重新翻譯那些段落。知道Fayard出版社計畫出版批判評註版後,他沒考慮太久,就接受了這個工作。

馬農尼的翻譯日常,是清晨四、五點就開始工作。做為專職譯者,他有好幾個專長的領域,涵蓋文學、哲學及人文社會科學。往往同一段時間有好幾本書的翻譯交錯進行:一本書譯了幾個小時,覺得疲乏需要換換腦筋,就改譯另一本書。

翻譯《我的奮鬥》更是如此。因為書中文字充斥仇恨、晦暗的思想,而馬農尼熟知納粹歷史,那些真實發生的惡行與殘暴歷歷在目,讓他常常幾個段落翻下來,身心俱疲而不禁自問:「我何苦來翻譯這樣的書?」他在接受《世界報》訪問時講了一個小故事 :他的妻子Françoise是俄語譯者,倆人合用一個大書房。有一天,他發現Françoise將他書桌上幾本關於納粹的參考書籍都翻過來,讓封面朝下,因為僅只是經過看到,她都覺得難以忍受。身為譯者,Françoise認為這個計畫是必要的,「只是為何非得你來做?」

就這樣,從2012年開始著手,到了2015年交出譯稿給出版社。這兩年多的時間,馬農尼獨立進行這個工作,前述1934年版譯本的問題當然不會出現,因為專業素養及對主題的熟悉,他的翻譯已經將此前學術研究的見解涵蓋進去。

如果1930年代的翻譯準則,是不論什麼風格的原文,都一律轉譯成當時崇尚、特定美感的法文,還必須將原著不清楚或有誤的地方變得頭頭是道,那今日的譯者則更注重「忠實」,對原著的寫作特色與內容必須尊重。然而現實上,因為出版是以服務讀者為目的,譯者常常還是在可容許的範圍內「美化」,讓譯文讀來較為流暢。這幾乎是一種翻譯工作的反射動作。終究,編輯與讀者讀到卡卡的地方,直覺會責怪譯者失職,殊不知原作可能就有這些問題。

馬農尼將譯稿交出去後,幾個月都沒有收到任何回音。一般來說,這不是好現象。

事實上,在那個時間,Fayard出版社內部因為這個計畫,正經歷一段曲折。原來的總經理與歷史線總策畫所召集的學者團隊意見分歧,進度幾乎停滯。而越逼近2016年,輿論益加關切,反對聲浪也紛紛湧現,捕風捉影的談論這個計畫,批評出版這本書是唯利是圖或為虎作倀。

面對外界批評,新任總經理選擇不做回應,但積極的重新整理隊形:她任命了新的歷史線總策畫Sophie Hogg,再邀請學者Florent Brayard來擔任計畫主持人,重新組成學術與翻譯團隊。同時,與德國「當代歷史研究所」談好了合作關係,以其批判評註版作為參照。

一切就緒後,2016年Florent Brayard與Sophie Hogg才聯繫馬農尼。然而,他們提出了聽起來不近人情、簡直污辱翻譯專業的要求:要馬農尼拆毀他耗費兩年多心血的成果,一切重來,而且,學者團將逐字逐句的討論新的譯文。對馬農尼來說,那可是將幾百小時的前功盡棄,然後還要重新奮戰幾百個小時。然而,儘管心中有千百種呼喊說應該拒絕,但他卻接受了!

■實驗

Florent Brayard的要求非常清楚,而且經過解釋後也顯得理所當然。對這本書,他建議馬農尼放棄翻譯的技藝原則,以法文展現希特勒文本的真正原貌。原文裡累贅、超重的問題,比方一個句子裡有6個動詞,有十多個形容詞加副詞,但其實都是無意義的重複;或是論述翻來覆去、邏輯混亂、句型扭曲、文法與時態錯誤……等,這些希特勒顯得不懂書寫也不會思考的一切,都要分毫不差的表現出來。

至於譯者與學者團逐字逐句地討論譯文,則是開立了一個新的研究範疇,創造出此前缺漏的研究成果。藉由這個機會,他們將《我的奮鬥》文中原本模糊的用字、曖昧的思想,與納粹時期的史實,以及戰後發展至今的意義,逐一爬梳,系譜式的連貫起來。

學者團提出的種種建議,身為譯者的馬農尼不管同意或不同意,都成為彼此引經據典相互說服的討論主題,有時只為了一個字花上一整天也非罕事。過程極盡辛苦,大家都恨不得早點結束,但終究得堅持到底。最後出版的譯文,是譯者、語言學家、史學家長達5年,幾乎每月聚會討論出來的成果。

2016年底,筆者代表台灣法語譯者協會邀請馬農尼來台參加年會活動。因為對於這個議題的關注,特別為馬農尼在「哲學星期五」安排一場專門講座,談「希特勒《我的奮鬥》之批判性翻譯如何可能?」當時馬農尼第二階段的翻譯已經進行了將近一年。在這場沈清楷博士主持的講座中,馬農尼說明計畫的原委,深入介紹這個過程,並與現場近百名聽眾有豐富的交流,欲罷不能。讀者可從講座錄影聽他現身說法。

■功課

Fayard出版社在《惡的歷史脈絡分析》出版記者會上強調,他們的計畫希望給予讀者全面而深入的「批判工具」,來解析這本惡之書,打破這本屬於當代歷史源頭的書籍的迷思與神祕,讓它成為一個真正可以認識、了解歷史的史料。就好比牽著讀者的手,逐字逐句的破解與看透其內涵。

對譯者馬農尼來說,這8年的經驗,讓他打破諸多自己在40年翻譯生涯中訂下的規則,是一場獨一無二的「實驗」。而具體的成果展現在這本《惡的歷史脈絡分析》當中,不僅僅是文本形式與內容都極盡「忠實」,註解中將字詞、概念、句型、論述方式……攤平在歷史脈絡中詳盡分析,以及後面附錄的雙語字彙表,都為日後歷史研究留下可貴的新資源。

人們常問一個問題:在《我的奮鬥》中,是不是就已出現猶太大屠殺的計畫?答案是沒有。但就如當代重要思想家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)的卓見:反猶思想與政策在歐洲歷史上由來已久,但納粹不同以往的地方,是將反猶做為解決所有政治、經濟與社會問題的手段,這使得納粹的反猶成為政治哲學的一個全新課題。

我們從《惡的歷史脈絡分析》當中看到:《我的奮鬥》書中充滿對若干族群、階級或文化的仇很、「純種德國人」遭受迫害的妄想、捕風捉影的陰謀理論等,並以極度繁複、扭曲、遲滯的文句使讀者如入迷障,讓他們變得多疑、躁動更自以為是。然後在史料與史實的對照下,逐漸清晰展現,納粹當政以後這些狂言、譫妄、野心如何變成屠殺吉普賽人或身心障礙者的政策,到1941年開始啟動猶太大屠殺……由此我們可以理解,為什麼《我的奮鬥》是「絕對的惡」。

而如果說這本書所使用之語言與文字的魅惑力量,對於希特勒與納粹的崛起功不可沒,那譯者與學者今日所做的,正是賦予語言與文字另外一股正向力量來除魅、解惑。馬農尼說,在翻譯這本書前後8年的過程中,一些當今政治人物的言論,常常令他想到書中片段而不寒而慄。的確,在今天的國際社會裡,各地的極右運動暗潮洶湧,仇恨病毒四處流竄,社群媒體則充斥著陰謀論、假消息、譫妄異想。在這個令許多人覺得極度無奈而焦慮的時刻,參與《惡的歷史脈絡分析》的學者專家、譯者與出版者堅守崗位,發揚職業的尊嚴,更捍衛知識分子的良知,歷盡辛苦地完成這項計畫,著實可敬。不論有多少人會去施打,他們都成功地為惡的病毒提供了一劑強效的疫苗。

回到本文開頭所說,《毛主席語錄》可與《我的奮鬥》並列為沾滿最多鮮血的書籍。但整個文化大革命歷史,在同一個中國共產黨的一黨專政下,至今在中國沒有嚴肅的省思。已故的北大教授季羨林在1998年出版了《牛棚雜憶》一書,記錄自己在文革的經歷和遭遇。在自序中他說,1992年,人已遲暮,他才寫這本書,又壓了6年才出版。因為他一直在等待,卻又一直失望。他無法理解,這段文革的歷史裡面所表現出來的惡、人的壞,不但是中國歷史僅見,就是熟悉各個古文明對地獄描述的他,也沒看過那麽殘酷的施暴;但最令他恐懼的,是文革結束後,從來沒有對這段歷史嚴肅的研究與反省。如此要怎麼避免這樣的慘劇在未來重現呢?

回到本文開頭所說,《毛主席語錄》可與《我的奮鬥》並列為沾滿最多鮮血的書籍。但整個文化大革命歷史,在同一個中國共產黨的一黨專政下,至今在中國沒有嚴肅的省思。已故的北大教授季羨林在1998年出版了《牛棚雜憶》一書,記錄自己在文革的經歷和遭遇。在自序中他說,1992年,人已遲暮,他才寫這本書,又壓了6年才出版。因為他一直在等待,卻又一直失望。他無法理解,這段文革的歷史裡面所表現出來的惡、人的壞,不但是中國歷史僅見,就是熟悉各個古文明對地獄描述的他,也沒看過那麽殘酷的施暴;但最令他恐懼的,是文革結束後,從來沒有對這段歷史嚴肅的研究與反省。如此要怎麼避免這樣的慘劇在未來重現呢?

季先生是納粹歷史的見證人,又精通德文與法文。如果他今日還在世,一邊看到德法學界的努力,另一邊看到習近平治下的中國越來越形成極權體制,而網上小粉紅的言論與紅衛兵如此相像,他會做何感想呢?比較容易想像的,是他若發出任何喟嘆,對這位中國官方認證、公開推崇的「國學大師、學術泰斗」,小粉紅們必會給他一場重溫文革的暴虐出征!●

王鷗行的故事中沒有救贖。小狗的母親來到康州,如同許多的越南裔難民移民,依靠著美甲坊的勞力工作謀生,對顧客說「抱歉」,因為「抱歉二字等於貨幣」。其實抱歉中的羞愧也是亞裔最常感受到的情感。在《少數派的感受》(

王鷗行的故事中沒有救贖。小狗的母親來到康州,如同許多的越南裔難民移民,依靠著美甲坊的勞力工作謀生,對顧客說「抱歉」,因為「抱歉二字等於貨幣」。其實抱歉中的羞愧也是亞裔最常感受到的情感。在《少數派的感受》(

萬華,你好嗎》用6個月解鎖300年,化為供你一日兜遊的《萬華世界》特集

「它原本走在台灣的最前端,然而隨著台北越來越往東發展,於是留下來的就是固著在此地,走不了或不願走的產業或住民。」

在疫情燎原之際,你願意拋卻刻板印象,用客觀且深入的眼光重新認識萬華嗎?

忠泰建築文化藝術基金會(以下簡稱忠泰基金會)自2017年起,以「新富町文化市場」為名重啟市場大門,從傳統市場文化及庶民生活日常切入,持續推動老城再生。2021年度的主題展覽「萬華世界 WAN der LAND」(註),針對萬華的六個場域:「廟宇」、「市場」、「青草巷」、「大理街」、「工藝」、「花街」,邀請廚師、調酒師、調香師、燈光設計師、音樂創作者、視覺設計師等跨領域的專家,以最能勾動情感記憶的食物設計,召喚具有「艋舺味」的文化元素,轉譯成展場的五感體驗。

展覽結束後,另有《萬華世界特集:花街 工藝 大理街 青草巷 市場 廟宇》(以下簡稱《萬華世界》特集),將前期研究的在地田野調查、主廚食物創作的影像紀錄,以及多位創作者的萬華觀察分享整合成一本萬華的實用手冊。

Openbook特別採訪負責編輯《萬華世界》特集的大洋製作及軌室設計,談談他們如何解鎖萬華這個濃縮了300年歷史的時空膠囊,為實體特展提供爆炸多的考察資料,並完成一部可供「耍廢救國 宅在家」的神遊之書。

在未來疫情解除之時,這本書也可以是陪你走進萬華一日兜遊最便利的實用手冊。

■集非集,非常集:不只是紙上展覽特集

大洋製作主編柯景瀚說,與一般特集使用展覽現有素材來完成的作業模式不同,《萬華世界》特集編輯團隊在還未考慮成書之前,先接到策展人邀請,以蹲點方式為展覽進行為期6個月的田調採集,後來才自拍、自寫、自編,將挖掘到的素材從無到有創作成書。

特集內容也與實體展不盡相同,有互補加分的作用。責編之一的徐立真說:「展覽能帶給觀者身歷其境的感受,可快速抓到萬華代表性的特色,但展場空間畢竟有限,這時特集就可提供由編輯幫忙梳理過的脈絡,給讀者展覽以外的另一種呈現。」

譬如面對早年的鐘錶服飾集中地大理街,展場是用人形模特做展現,而書本除介紹大理街的發展脈絡,也找到台灣某服飾品牌帶路,認識還有哪些店家仍持續在為服飾產業服務。柯景瀚說:「我們發現,台灣有些嶄新的時尚品牌借助萬華經驗豐富的代工媽媽之手,從舊傳統,走出新生機,這是展覽比較難提到的部分。」

此外,全書並移植社群平台流行的「#關鍵字」作法,提供有興趣深挖的讀者上網搜尋,讓有限篇幅的紙本有了無限擴充的可能。像是〈廟宇篇〉裡的「#憨番扛廟」、〈花街篇〉裡的「#女給」,若好奇去估狗一下,就能發現更多書中沒提到的萬華故事。徐立真說:「#字其實是書裡小標的功能,也是年輕人熟悉的形式,經過我們的整理,希望可以給讀者一個認識地方的不同途徑。」

■6大主題:廟宇、市場、青草巷、大理街、工藝、花街

特集與實體展主要架構為6大主題,看似特色各異,但其實每一項都與萬華各個發展階段環環相扣,也是一部台灣世界史的縮影。

例如〈廟宇篇〉,發生於清領時期,1709年福建人跨海移民,接著在龍山寺現址建廟。此時的廟宇不僅僅是信仰中心,也是仕紳決策地方事務的議所、風雅的藝文中心;是不同族群劃分地盤的要塞,也是勞力及產業的集散地與情報站;義勇軍的教召也靠它,它甚至是「亞洲最大的募資平台」,也造就了眾多現在仍香火鼎盛的廟宇。

其後是〈市場篇〉,1895年進入日本統治時代,帶著都市計畫與現代化的影響,透過大量建置公設市場逐漸改變了台灣人的民生與產業。還包括戰後日軍撤台在街頭變賣家當而衍生的「賊仔市」,以及老兵播遷來台擺攤賣軍用品的「兵仔市」,如凍結的時光般,在2020年萬華桂林路電器街拆遷之前,都仍可看到昔日的光影。

再來是〈青草巷〉,雖說清代隨著百業聚集,藥草攤商早已出現在艋舺碼頭,但真正形成街廓商圈,則是國民政府來台後的70年代,藥商才從分散的各處匯聚成現今的青草巷。而〈大理街〉的篇章,更見證了台灣從農業步入工商的過程,以及戰後嬰兒潮的就業與島內移民(例如萬華彰化幫)的一頁歷史。

〈工藝篇〉在書中,是服務神明的產業,繡莊、燈籠、神印、佛畫,過去這些傳統工藝在萬華十分活絡,如今有設計師會巧妙運用香支、雕刻、印章等傳統元素來布置家居,讓傳統在現代化的生活中重新找到位置。

〈花街篇〉提到的「艋舺遊廓」,可說是台灣公娼制度的起點,時至今日,陪侍文化與產業已然是大眾最熟知卻最不理解、也最神祕的萬華特色之一。最近由於疫情之故,促使它日日登上媒體版面,曝在眾人面前。

■放開成見,才能發現萬華的情,比色還濃厚

有人說萬華很排外、很固執、很髒亂,可是編輯團隊在田調中體悟到,那是因為它很早就承載了不同人群。

柯景瀚說:「現在風雅二字好像很難跟萬華聯想到一起,但在過去,萬華的風雅性格其實是很獨特的,台灣文學史上最大的詩社也是在萬華。這裡的情感非常濃厚,我們訪問過很多人,都說幾十年來對萬華的感受依舊。」

採集過程雖然很累,單槍匹馬想打入真的很難,但柯景瀚說:「印象深刻是有次我們去書中提到的阿秋阿琴演歌坊唱歌兼採訪,當時很遲疑,擔心會不會是『做黑的』,進去才發現都是長輩在唱歌,DJ阿姨會幫忙導唱、陪唱,幫老人家調key,是單純的休閒娛樂。她們並且很嚴正地澄清,請大家不要把她們跟阿公店相提並論,不希望外界輕易地概括她們。」

徐立真說:「陪侍文化的消費場,我們在書裡並沒有那麼深究,但疫情以來好像大家都把它畫上等號,這讓我們有點小挫折。為何在不同族群已經比較有話語權的時代,大家對年長者的消費娛樂還會化約成只有一種樣態,認為那是不純的、骯髒、應該被嘲笑的?不同年齡層都有交際的需求與權利,跟年輕人去夜店沒什麼不同,但只要大家依然戴上道德的眼鏡去看(自己明明不熟悉的)這群人,我們就很難達到平等這件事情--對阿伯都如此,更不可能去理解在這些場合工作的女性樣貌。」

《萬華世界》特集的文史顧問黃適上,在總論的結語中也特別提到萬華甚少被看見的女性,諸如女強人黃阿祿嫂、文人黃鳳姿、政治家謝娥、畫家謝招治等,企圖關照女性與小眾,來平衡一般以男性或大歷史出發的社會觀感。

■揉合古典與現代手法,用金屬油墨貫穿全書

擅長走進現場觀察的大洋製作,除了《萬華世界》特集,其「現地計畫」還執行過《現地熱炒》與《晚安條通》。而軌室設計是繼去年以《晚安條通》拿下金點設計獎之後,與大洋製作所第二度的合作。

現今所謂的「台味」不脫幾種表現手法,比方跳色撞色螢光色黑體放大,用以詮釋生猛、粗野或草根性。但過於簡單的去幫台味貼標籤,是編輯團隊最抗拒的事,因此大洋與軌室用比較抽象、概念式的形容詞來溝通與尋找共識,最後呈現出來的,也許未必是主流大眾熟悉的台灣味,但每個別有用心的細節,都可以找出與萬華具有脈絡和因由的設計。

軌室特別提到封面的雷射加工,是大洋在萬華看到很多廟宇或文宣使用的手法,最後應用到書封上,造就出炫目放閃的效果。此外從書封到內頁幾乎可以看到金屬油墨貫穿全書,就像祭祀用品、匾聯的用色,與萬華廟宇有直接的關聯。

在紙張方面,封面使用進口煉金紙,原色呈現萬華經歲月銷蝕的時間感。內頁使用三種紙張,最前面是環保紙,摸起來有報紙般粗糙的質地,用以呈現萬華開門第一手情報。後面則採用粉紅色紙,靈感來自萬華歐吉桑人手一份的六合彩明牌報,以及宮廟裡也常見張貼的粉紅色公告。

有趣的是,書中跨頁偶而字量並不均衡,像第137頁〈姐唱的是人生〉,當初軌室只收到5首歌名跟演唱者姓名,於是乾脆設計成演歌坊實體歌單「本尊」,立馬召喚出30年前全民歡唱卡拉OK的記憶。

軌室表示:「書籍比較難呈現的是味覺跟嗅覺,尤其這次展覽正好是食物創作展,然而只要預算充足,所有的感官還是有辦法轉化為紙本,但設計工作必須有所取捨,有時過度炫技反而失焦。」

柯景瀚也說:「軌室揉合了古典與現代手法的浮華,而非時下常見的刻意仿舊,也不想用快速貼標籤的方式來設計,而是梳理過當地的性格之後,有屬於他的詮釋,並跟廖小子為展覽所做的主視覺兩相呼應。」

難得有業主願意不設限地給設計這麼大空間放飛自我,軌室說:「我覺得紙本書珍貴的地方跟數位書很不一樣,不只單純圖文的感受,還可以運用印刷、裝幀跟各種加工來傳遞一本書的概念,這樣的做法更具有紀念價值與珍藏性,能讓更多讀者願意把書保存下來,這也是我們的目的之一。這次我們玩得蠻開心的,即使展覽已經結束,我覺得特集溫度還在,並沒有隨時間退去。」

軌室與大洋還不約而同提到,如何跟地方保持適當距離相當不容易,卻實屬必要。除了避免受情感的影響過度溢美,還要避免造成讀者一窩蜂的獵奇,更重要是回歸初衷,讓讀者願意用比較慢的步調去深度客觀認識地方。

徐立真說:「這本書是我們認識一個地方過程的分享。」而軌室也想把跟編輯實地走進萬華的體驗帶進書裡,讀者或可發現,每翻開一個跨頁,都像在街頭轉角遇見驚喜。軌室說:「快速翻閱有點讓人眼花撩亂,然而仔細去感覺過後,萬華這個複雜的世界還是自有規律,就像星球看不見的運行軌道。」同樣的,只要讀者願意,也可以從書中自己慢慢體會,找到萬華運行的軌道,找到萬華世界觀。

■一書在手,教你懂吃又懂玩

《萬華世界》特集自許是一部可反覆利用的工具書,自然不會只有豐富的知性內容,還少不了各種實用的資訊。像是〈市場篇〉邀請三個萬華家庭各自分享日常餐桌上常喝的一碗湯,除了註記是從哪個市場、哪個攤商購買的食材,還附上食譜;〈青草巷〉則教你如何利用傳統草藥攻克你的熬夜、眼痠、宿醉等文明病。天然草本製成甜點或湯品,比起成藥「好喝擱袂礙胃」。

書末還特別規劃了〈萬華約會指南〉,小倆口可先逛逛文青氣質的新富町等藝文空間,再到大理街服飾商圈挖寶,復古百搭又不容易撞衫,休息一下吃個丸花豆倉的甜點,接著去百年古厝的莽葛拾遺二手書店,走了半日,天色見晚,祖師廟旁的清粥小菜已擺上紅桌,小倆口一起吃頓晚餐,心滿意足地為這場約會畫下甜蜜的句點。(只要《萬華世界》特集一書在手、全程保證絕無冷場)

想吸引普羅大眾走進萬華,美食最無敵,沒有之一。關於征服味蕾這件事,柯景瀚有他自己的口袋名單--

「從傷身到補身,萬華真的可以從早吃到晚,一早可以吃周記肉粥,肉粥一碗15元,一盤紅燒肉50元,價格很友善。往下走去青草巷還可以買杯青草茶解膩。」

「中午避開人潮,去華西街吃天天生炒牛肉,一碗白飯、一盤炒牛肉、一碗牛肉湯,是當地老伯看我一臉菜樣,跟我推薦的,說他吃好幾十年,中毒了,沒吃就感覺怪怪的。或者也可以吃昶鴻麵點、源芳刈包,尤其刈包的肥肉,晶透乾爽不膩口。」

「午茶甜品可以吃阿猜嬤紅豆湯,老闆柯得隆也是在地文史工作者。或去華西街珍果吃一盤切水果、薑汁番茄,往青山宮走,有涼粉伯,再到祖師廟,去阿波伯楊桃汁點一杯鳳桃汁套紅茶。」

「如果真的照這樣吃,應該是飽到吃不下了,可是晚餐還有很多選擇,像是廣州街的原汁排骨湯、梧州街蚵仔蓋飯、夜市的香脆蚵仔煎,或是策展人李政道推薦的滋補路線,吃麻油李、鹿肉、燙蚵仔,萬華真的是美食天國。」

聽完柯景瀚多到讓人來不及筆記的美食攻略後,徐立真也說:「飲食真的是來萬華很好的切入點,尤其華西街、貴陽街、祖師廟一帶,口味真的很在地,有些店家提供的酒類也蠻特別的,像是紅露酒,已經很少在坊間看到了。」

此外,一般對萬華的刻板印象,可能會認為跟文青或咖啡族很不相干,但事實上或許房租相對便宜的緣故,這裡有很多出色的咖啡店,比方約會路線裡的丸花豆倉,是自烘的豆子,好吃的花丸布蕾是招牌甜點。附近還有名店森耕耕咖啡,往西門方向有八坪大咖啡,往南有呆待咖啡,是「萬華老城咖啡香」活動的發起店。

■如果還有萬華世界part 2

主導《萬華世界》特展與特集的忠泰建築文化藝術基金會,常透過展覽、出版、講座、工作營等跨域的形式,致力於城市生活與藝術文化的關懷。在出版方面,自2007年成立至今,已有多本著作問世,除了《萬華世界》特集,2010年啟動的「都市果核計畫」,就延伸出版了《後都市的共生×共創:中山創意基地URS21》、《舊城區的藝聲×異生:城中藝術街區》、《市場歲月:新富町庶民生活的軌跡》等書。

柯景瀚說:「基金會的新富町文化市場已經在當地耕耘多年,不只給我們很大的支持,還介紹當地的文史研究者、學者給我們,像大補帖一樣讓我們快速進入萬華,尤其黃適上老師更是最重要的關鍵人物。」

徐立真感受也很深:「我們4月辦『島內散步』導覽活動,忠泰基金會創意學院處總監洪宜玲帶兩個小孩,後面揹一個、手上牽一個,在這麼熱的天陪大家走完全程,讓我滿佩服的。他們用具體的行動投入,幫助這本書,幫助萬華被世人看見。」

收集了龐大的文史資料,《萬華世界》特集肯定有遺珠。藉由這次受訪,編輯團隊還有什麼想介紹給讀者?柯景瀚說:「萬華做為台北早期的河岸商業聚落,有很豐富的街屋樣式,很值得大家去看看。本來想用攝影集的方式放進書中,可惜篇幅有限只能割捨,有興趣的讀者可上網搜尋萬華街屋。」

徐立真:「我的話,很想再去挖掘更多料館媽祖廟的故事,它見證艋舺河口的產業發展,百業的出現都與它有關,其中最知名的女企業家是黃阿祿嫂,當代談性別平權或女性就業與家庭兼顧,其實百多年前就已經有這樣一號人物。」由於女性在文獻出現的機會非常少,讀者若有興趣可上鏡文學免費閱讀《浪花》一書,作者陳瑤華以小說拼湊出黃阿祿嫂可能的樣貌,提供了觀看萬華的另一種方式。

至於軌室,在編輯影像的過程中,對萬華歐吉桑呈現的眾生相最有感。「我看見他們遊走萬華各個角落,感覺一定都有屬於自己和萬華的一段故事,如果有機會再做的話,萬華歐吉桑會是我很想建議的點。不管花街、市場或宮廟,從他們的角度看待萬華,相信會有各種不同面向的情報。」

■走進《萬華世界》,祝您旅途愉快

《萬華世界》特集封面,有兩個金光閃閃的爆炸圖案,就像是把太空人傳送到宇宙的炫目光線,仔細一看,那其實是壓縮過的萬華兩個字。軌室想透過這個意象,把讀者傳送到萬華極度壓縮過的時空裡面去。

「走進《萬華世界》特展,或閱讀這本書,就像搭上一班高速列車,或一艘很顛的船。會很暈喔!所以我想提醒讀者,你要坐穩了,因為這個地方很豐富,不小心就會被拉了過去(也包括物理性的被拉去花街或青草巷),但也正因如此,裡面蘊藏無限可能,什麼光怪陸離的事都有可能發生,所以請放開自己的成見,誠實接納這個地方帶給你的各種感受。」《萬華世界》特集編輯團隊祝您旅途愉快。●

WAN der LAND extra issue: temple market herb alley dali street grafts that place

編者:忠泰建築文化藝術基金會

出版:田園城市

定價:420元

【內容簡介➤】

編者簡介:忠泰建築文化藝術基金會

2007年,忠泰建築文化藝術基金會由忠泰集團成立,以建築、藝術與文化為切入角度,全方位創造優質生活空間,將關懷的主體由小眾環境,拓展到群體環境建構的理想狀態;目前以「明日博物館」、「都市果核計畫」、「忠泰建築學院」、「忠泰美術館」為四大核心計畫。

我們期待透過型態各異的行動,與人們共同打造一座充滿創造力與凝聚力的城市。

【萬華,你好嗎?】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量