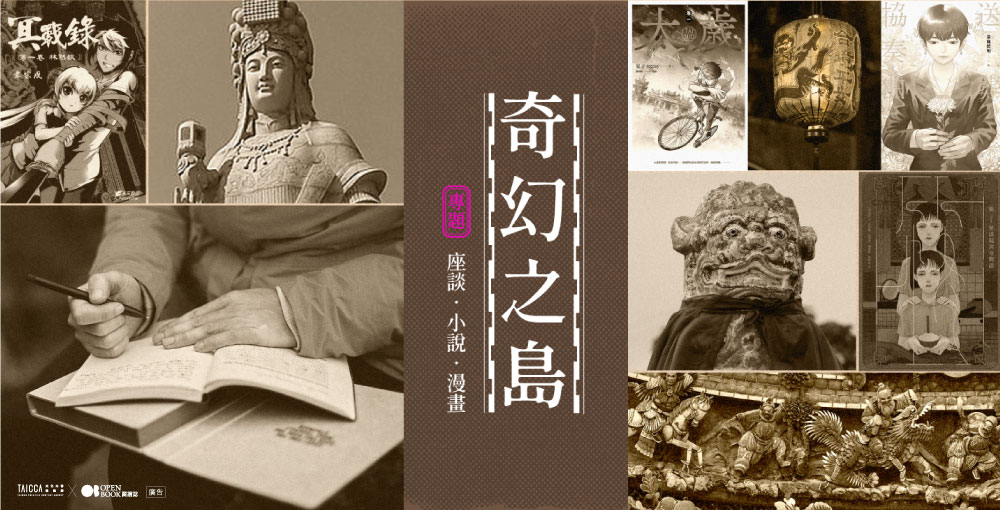

奇幻之島.漫畫》融合中國和日本,更有在地元素,多元差異與包容,造就迷人的台灣圖像

▇台漫黃金時代,有穿越劇先河,還有豔情科幻

除了文學作品之外,奇幻元素在台灣文化創作上還有哪些成果?1990年代隨著政治因素的解鎖,出現了一批傑出的本土漫畫家嶄露鋒芒,其中公認最具代表性的奇幻漫畫,是足以喚起一整個世代少女青春記憶的《傾國怨伶》。作者游素蘭首開台漫中式華美古裝以及穿越元素之先河,獲讀者票選最受歡迎漫畫、漫畫主角、漫畫家等各類獎項,連年排名第一。

此外,麥人杰堪稱打擊面最廣的創作者,1996年出版的《狎客行》是結合中國武俠、鄉野豔情傳奇與科幻情節的成人喜劇,成為台灣打入歐洲市場的第一本漫畫,1998年他並參與融合台灣民間信仰的動畫長片《魔法阿媽》的造型設計與人物設定。

創作漫畫需要發表與出道的管道,1982年國中時期的奇幻天后游素蘭即參加第四及第五屆以少女漫畫為主的「小咪漫畫新人獎」;麥人杰則是在「全國漫畫大擂台」奪冠後大放異彩。1989年郝明義創辦《星期漫畫》,鄭問與郝明義合著的奇幻武俠《阿鼻劍》橫空出世,旋即捉住日本講談社目光,並得以赴日發展,成為第一位獲「日本漫畫家協會優秀賞」的非日籍漫畫家。

到了1992年,以少年漫畫為主的東立漫畫雜誌《龍少年》創刊,讓前仆後繼的創作新秀有機會透過「東立短篇漫畫賞」,獲得連載正式出道。從《龍少年》發跡的漫畫家及其奇幻作品,受到讀者肯定的有:蔡鴻忠《無天童子》、TK章世炘《烈炎真言》、洪育府《極樂八仙》、紅色蘇打《神鬼武差》、BABU《血黑犬》、張永仁《神器王》、葉明軒《無上西天》等少年漫畫。

由「全國漫畫大擂台」所點燃的、短暫的台漫黃金時代過去之後,我們可以發現,在千禧年前後的十多年間,本土奇幻原創漫畫題材大多仍以玄幻武俠為主,且使用較多的多屬中國古典元素。

▇地表最萌媽祖,看板娘、舞台劇、美食跨界合作接到手軟

那麼,台灣原創的奇幻漫畫從什麼時候開始明顯出現本土元素呢?國人印象最深的非韋宗成《冥戰錄》莫屬,即便沒看過漫畫原著的人,應該也對經常占據媒體版面的萌版林默娘記憶鮮明。

原以政治諷刺漫畫成為話題人物的韋宗成,在2000年大一時,就與同學從完全不懂網頁,到創立「創意漫畫大亂鬥」平台。這是網路世代許多漫畫創作者自由投稿的起點,韋宗成身兼站長,至今已超過20年。

韋宗成透露,他從國中就開始創作《冥戰錄》,直到2000年才在「創意漫畫大亂鬥」發表,隨後又過了10年,到了2010年才出版單行本。《冥戰錄》以921大地震後的台灣為故事背景,結合道教咒術與三峽、西門町等地景。關於美少女林默娘的人物設定,韋宗成還到媽祖廟擲筊,獲得「媽祖本尊」的同意才開始繪製,如今則進一步與道教總會合作,希望將道教知識置入漫畫中。

《冥戰錄》可說是台灣最成功的漫畫IP代表,除上架到日本漫畫平台連載,還有舞台劇、布袋戲、歌仔戲、電視劇等合作已推出或進行中。萌版媽祖也成為近年最忙碌的漫畫主角──包括擔任西門町看板娘、登上台北燈節元宵花車、多次受邀手機遊戲限定角色,還有農會為她推出「天妃平安米」、西門町商圈推出「林默娘乖乖」、動漫美食祭推出「默娘拉麵」、天后宮推出萌版媽祖護身符等等。此外,她還為韋宗成贏得2018年「熱門漫畫大師聲量排名」第一名。

無獨有偶,另一位將在地神祇畫出巨大反差的是Salah-D。2008年以刑偵搞笑的《勒令特搜》獲新聞局漫畫獎優勝後, Salah-D自2009年開始在同人誌活動發表《陰間條例》系列,不僅將城隍從老爺變成婀娜艷女,七爺八爺也一改猙獰形象,轉型宛如韓團花美男。其中〈夜巡篇〉已製成桌遊,2019年也與韋宗成漫畫一起被改編成舞台劇《陰間條例╳冥戰錄》。2020年Salah-D又將前述舞台劇改編回漫畫《陰間條例冥戰篇》。

不只神明,還有神獸「台南安平劍獅」也成為Barz的本土特攝英雄漫畫《鎮邪甲冑-劍獅》發想的起點。2012年開始在尖端「漫畫之星」連載,累積點閱率超過100萬,單行本還售出海外多國版權。

▇日本讀者:想透過作品多了解台灣

韋宗成接受本專題採訪時表示,台灣的奇幻創作這幾十年來已經慢慢在地化,不只是發揮在地的元素,而是吸收海外作品的成功要素後,再演繹成不錯的商業作品。他透露,《冥戰錄》進軍日本市場時,曾想過針對當地讀者做一些內容上的調整,沒想到日本讀者反應:「還是比較想多看一點台灣的元素,想透過作品多了解台灣。」

韋宗成說:「我去參加日本的活動,會有一些本來就關注台灣漫畫產業的日本人來購買作品,也遇到很多相關的出版社介紹。」因此對於台灣本土原創奇幻,韋宗成認為重點是:「必須擁有自己的特色,並且在台灣商業市場能站穩腳跟,之後再尋求往外擴張。」

對於台漫的未來發展,韋宗成覺得過去漫畫產業與動畫、遊戲等產業的連結並不是很深,如果能夠形成產業鏈,才會讓好的作品有辦法更全面地推出去給觀眾,所以他希望未來能有更多相關的異業合作。

談到異業合作,韋宗成不僅曾經受邀在自己作品改編的戲劇裡客串演出,而且還一連兩次。尤其是明華園歌仔戲版《冥戰錄》,直到公開記者會時他才發現竟然要飾演劇中法術最強大的要角:「七叔!!!!!!!」(前方是韋宗成自己打的驚嘆號)

他說:「這真的挑戰很大,我在網路上的形象就是個變態,竟然要我演正直七叔,這真的難倒我了,還好觀眾反應還不錯。這次的合作對我而言是很有趣的體驗,除了登台演出之外,還了解了歌仔戲劇團的運作。」

韋宗成描述他觀察到的戲劇現場:「監製導演與演員們都很厲害,場景設計等等後台部分都很優秀。演員們早上還在排練別的戲,下午就能馬上切換角色,劇團的演出也很辛苦,從技術排練開始就要每天去場地排,早上就要去化妝,直到演出結束才離場。最後演出算是圓滿完成,也感謝來支持的讀者們。」

談到未來的發展,韋宗成說:「其實《冥戰錄》已經算是很多跨界合作的作品了。從手遊、桌遊到西門大使、花燈,從食品到棒球運動合作,以及兩次的劇場體驗,有很多都是當初沒有想到的,不過還是有各種有趣的想法,或許可以幫默娘立像,也可以製作動畫以及影視等等。」

▇ CCC創作集,學術機構共同背書的本土原創奇幻

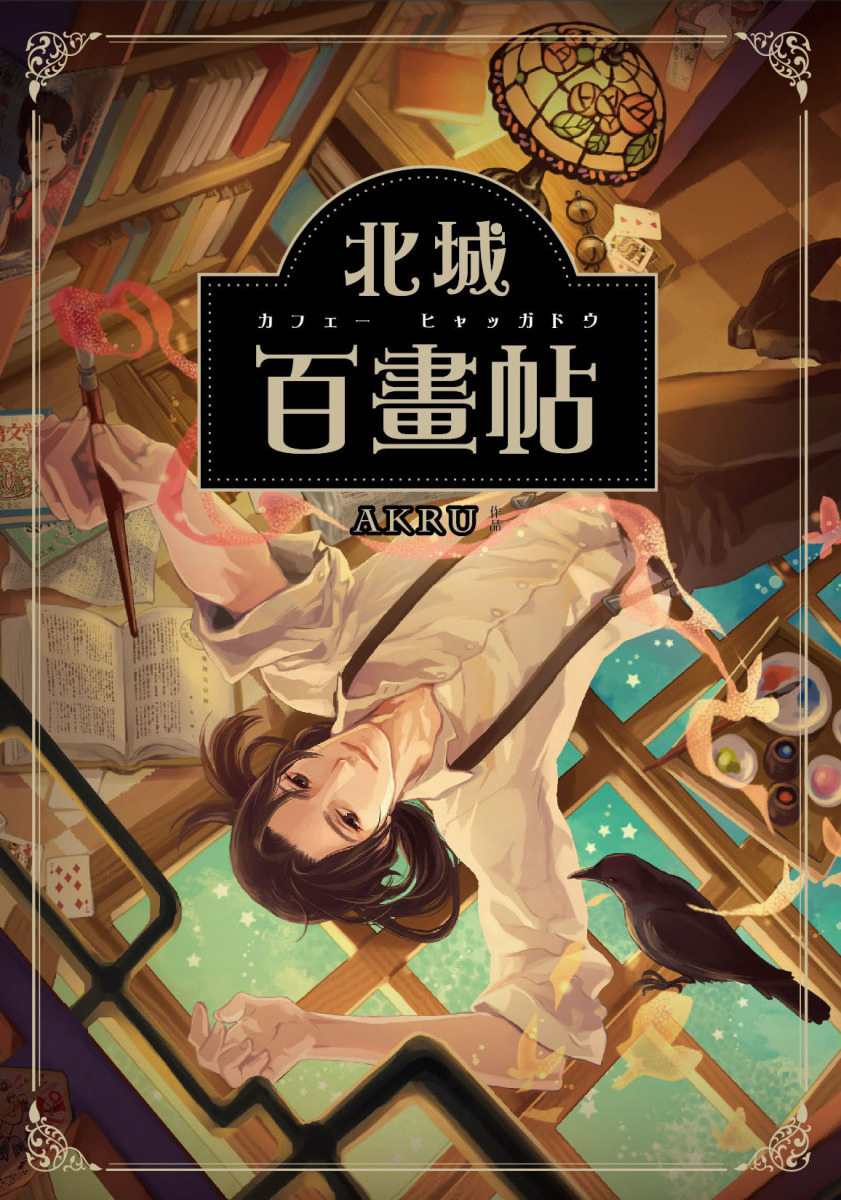

談到最近10年本土原創奇幻漫畫的發展,不能不記上《CCC創作集》一筆。2009年,被稱為「本土漫畫家練功房」的《CCC創作集》,自台灣學術最高殿堂中央研究院的「數位典藏計畫」底下誕生,在CCC這個歷史、文化大平台發表的奇幻漫畫,最負盛名就屬AKRU的《北城百畫帖》了。

《北城百畫帖》2009年開始在《CCC創作集》連載,故事描繪1935年昭和時代,位於台北的百畫堂珈啡館,店中有常人看不見的幽魂與精靈穿梭其間。能通陰陽兩道的神祕店主,一邊經營珈啡館,一邊解決發生在榮町的各種神祕事件。

《北城百畫帖》2009年開始在《CCC創作集》連載,故事描繪1935年昭和時代,位於台北的百畫堂珈啡館,店中有常人看不見的幽魂與精靈穿梭其間。能通陰陽兩道的神祕店主,一邊經營珈啡館,一邊解決發生在榮町的各種神祕事件。

畫風華美優雅的《北城百畫帖》,推出以來立刻成為許多展覽的常客,2012年更獲選為日本文化廳媒體藝術祭推薦作品,2013年獲日本國際漫畫大賞,作者AKRU也成為台灣漫畫家在東京國立新美術館展出的第一人。目前IP已被改編桌遊,另有影視化正在進行中。導演張永昌對這次電影與電視劇的改編相當寄予厚望,希望能為台灣「奇幻時代劇」立下一個開端。

雖然《北城百畫帖》屬於日常系魔幻小品,但奇幻特效和舊時代場景都是高難度的挑戰,除了要運用大量的3D動畫,還要復刻日治時代的真實歷史背景,因此需借助文化部「臺灣數位模型庫」,成為這項數位模型庫計畫的第一批使用者。2018年金漫獎發表《北城百畫帖》的前導短片,宣告預計拍攝10集電視劇,電影版則將改編書中篇幅最長的故事〈飛翔少年〉。

《北城百畫帖》所調度的文化背景為日治時期的台灣,而同樣將作品被背景設定於昭和時期的,還有《綺譚花物語》,由百合作家楊双子原作,屢獲金漫獎肯定的漫畫家星期一回收日繪製,細膩地描繪青春女性間曖昧情誼和人鬼的幽微界線,同樣是《CCC創作集》高人氣作品。作品交融了台灣特殊的歷史和民俗背景,很快地吸引到文化血緣親近的日本出版商的注意,已售出日文版權,近日也售出了法文版權給法國出版社MAHÔ EDITIONS SAS。

除此之外,《CCC創作集》自中研院轉至文策院後,轉為網路平台,占據人氣位置的奇幻漫畫還有:艾莉柚《貓妖傳》,是衰小主角被貓妖附身意外展開的神奇旅程;鐵柱《太子爺》,為陣頭少年帶著眾法寶靈體朝著十殿閻羅前進的故事;常勝《閻鐵花》,描寫京劇女伶變身超級英雄邁向復仇之路;鸚鵡洲+薛西斯《不可知論偵探》,是台漫第一個除魔兼破案的道士偵探;小峱峱《守娘》,揉合府城三大奇案最強女鬼顯靈濟世。

其中,《閻鐵花》憑著強勁的故事力道與迫人的影像感,已取得電影改編門票,預計將於2023年上映。而《守娘》IP亦獲文策院的積極媒合中。

▇條漫崛起,從手機平台開始聚集人氣的IP作品

有別於紙本的出版,漫畫進入網路時代後進展飛快。人手一支智慧型手機,使得看漫畫的習慣大幅改變,行動閱讀平台與「條漫」(Webtoon)成為新時代漫畫產業的藍海。

由於台灣閱讀市場對翻譯作品相對開放(尤其外來漫畫占了8成以上),因而很容易被跨國集團選為拓展海外市場的橋頭堡。2014年LINE Webtoon與Comico幾乎同時登台,並向台灣用戶宣告將提供順暢的行動閱讀體驗與大量的本土原創漫畫,兩強甫推出即雙雙獲百萬台灣網友下載。可惜Comico於2019年宣告終止台漫作品連載,許多漫畫家轉投入LINE WEBTOON的行列。

近幾年奇幻條漫作品表現十分亮眼,人氣漫畫家包括阿慢、羅寶/桑原、葉羽桐、簡士頡、韋蘺若明等,都有不錯的成績,深受讀者喜愛。

最早登上韓國漫畫界的阿慢,其恐怖與搞笑都市怪談《百鬼夜行誌》系列,自2013年至2020年為止已出版5部單行本,每部都榮登該年度百大暢銷漫畫top 10。阿慢目前是LINE Webtoon的人氣連載作家,連載中的作品為〈一夜怪談之卷〉。

羅寶與桑原合著、取材自民間信仰的《引路人》,主角是意外喪生的少年,成為八爺後,與七爺一同引渡亡者。漫畫中出場的除了各路神明,還有傳說中的金魅、守娘、囝仔公等,內容有眾生百態也有悲歡離合的故事。去年《引路人》與《北投女巫》同時獲選為「城市條漫」代表,參加松菸舉辦的金漫獎特展。

而以水墨漫畫在海內外得獎無數的葉羽桐,代表作《貓劍客》靈感來自《山海經》,是LINE Webtoon首屆「原創漫畫大賽」長篇故事冠軍,第一部連載現已完結,2019年集結成套書珍藏版。2020年葉羽桐並受邀參與電視劇《妖怪人間》,為該劇設計片頭以及劇中的8隻妖怪。

擅長將時尚揉合進歷史文化的簡士頡,具有台漫少見的美式風格,筆下的《北投女巫》是他在獲得第一屆Comico原創大賞銀賞後的連載作品,圈粉無數(還有粉絲製作超強OP)。睽違5年後,第二季《北投女巫2:魅惑魔法》終於登場,引來眾多粉絲尖叫奔相走告。

《北投女巫》目前與簡士頡的新作《玉鍵Jade Key》分別在台灣及美國的LINE Webtoon同時上線。新一季《北投女巫》以展開世界巡演的魅惑女巫小曼為主角,未來每一季都將推出一位女巫擔綱。這部作品據傳已獲影視改編的機會。

曾獲得日本Asianbeat亞洲四格漫畫大賽首獎、去年成為台灣首位奪下「日本國際漫畫賞」金獎的韋蘺若明,現為LINE Webtoon連載作家。她的《鬼要去哪裡》是Comico前10名的人氣漫畫,描述具有陰陽眼的高中生因單車可以搭載亡魂,而成為迷途幽靈口中的鬼巴士,2019年出版成兩冊的單行本。

漫畫家Jieya原在Comico上連載、以台灣廟宇信仰為主題的《花府千歲》,今年也重登LINE Webtoon平台。今(2021)年6月,韓漫平台KAKAO Webtoon正式進軍台灣,未來台灣本土漫畫家又多了一個管道得以發表創作。相信不遠的將來,只要是有潛力的原創IP,都有可能藉由四通八達的數位平台,以各種形式的呈現與全球讀者見面。

▇韋蘺若明:文化差異是魅力與利器

韋蘺若明在接受本專題訪問時提到,目前台漫中的奇幻類型較多是勇者相關主題,這應該和我們童年看日本動漫所受影響,以及大家對於勇氣與努力至最後挑戰成功的嚮往有關。

不過,她認為近年來台漫各方面的題材都越來越活潑了,「即使承載著本地文化,也能用國際看得懂的方式敘述。只要好的作品能得到適當的曝光與行銷,我相信台漫未來還會有很多優秀的作家被培育出來。」

提到參與過的國際賽事,韋蘺若明自謙因為受限於外語能力,沒有親自參加過國際活動。不過她的作品已代替本人遠颺海外了,例如《送葬協奏曲》得到日本國際漫畫金獎後,也透過文化部在日本展出;《鬼要去哪裡?》則是遠赴法國,在安古蘭國際漫畫節亮相。「作品有得到一些外國讀者的回饋,大部分是對文化差異感到興趣。」

韋蘺若明的作品多與殯喪、亡者有關,她說如果有外國人來台灣找她,「我會想帶他去看公墓吧,因為我常覺得國外的墓園好美,也看過外國的建築設計得很像台灣的墳墓(笑),因此會想知道外國人對台灣墓園有什麼評價。」

從數位平台發跡的韋蘺若明,談到創作和發表管道的差異時表示:「其實數位平台和紙本出版對漫畫家來說,要做的事情是一樣的,都必須不斷的產出。但數位平台可以得到很立即的互動和反饋,對於作品的思考與反省也可以較快速地做調整。」目前韋蘺若明在LINE Webtoon連載的恐怖漫畫《男友是殺人魔》已經進入尾聲,今年底將有全新的創作發表,題材會是大眾應該都很有共鳴的家庭問題,值得關注她的讀者拭目以待。●

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌/撰稿:佐渡守、Openbook編輯部/責任編輯:周月英、吳致良、陳愷昀/視覺:林鈺馨

奇幻之島.小說》從民俗、道教系統到原住民神話:用台灣式奇幻,向國際自我介紹

新冠疫情的爆發,改變了整個世界的運轉方式,人們關在家的時間延長,對影視節目也有了更高度的依賴。據Netflix統計,2020年最受國內觀眾喜愛的戲劇是浪漫、奇幻類型,且收看時數暴增了6倍之多;此外也令人驚喜發現,描繪台灣都市傳說的本土劇《女鬼橋》,在統計中與西班牙《紙房子》等國際當紅影集並列,榮膺「2020年最受國際觀眾歡迎的在地影劇」之一。在串流平台盛行、影視改編需求大增的此時,全球都把越來越豐富多元的IP當成金礦來挖掘,正適合檢視台灣近年豐沛的奇幻與科幻創作的成果。

■東方奇幻的多元世界觀:民間信仰、都市傳說、原民神話以及歷史幻想

與西方歷史悠久的Fantasy不同,「奇幻」二字進入台灣文學市場的時間較晚,含有在地元素的奇幻原創作品是最近十多年才有較具規模的發展。由於文化與哲學思想的差異,東方奇幻的表現手法也與西方奇幻有顯著的不同。包括前述《女鬼橋》的靈異類在內,本土奇幻的題材使用大致出自民間信仰、都市傳說、原民神話以及歷史幻想等。

不過與民間信仰連結很深的這類作品,並沒有因此發展起來。1920年代的新文學浪潮反對迷信,加上隨後的皇民化運動禁用漢文,民間文學遂走向沒落。到了戰後,(當時尚未有「奇幻」一詞的)本土奇幻文學依然沒有抬頭的機會,國民政府帶來的大中華概念,限縮了在地文化的發展空間。要一直到1987年解嚴,創作者開始回望土地的歷史,許多融入民間奇幻元素的文學創作才因此萌發。

■以民俗和鬼怪,叩問族群衝突與性別認同

王家祥是解嚴後率先將鬼怪神靈應用於純文學的作家之一,1996年起出版的一系列台灣歷史小說,包括《小矮人之謎》、《關於拉馬達仙仙與拉荷阿雷》、《山與海》、《倒風內海》、《海中鬼影-鰓人》、《魔神仔》,均取材自原民神話與地方傳說,蘊含作者對自然與人文的省思。

曾以《殺夫》創下台灣文學國際最大能見度的李昂,2004年她摒棄傳統靈異題材,自創別於以往的台灣女鬼,出版《看得見的鬼》一書。以不受時空所限的鬼魂,觀照台灣數百年的社會變遷,其軸心仍是李昂創作以來不斷叩問的性別與國族認同。

甘耀明也是將民俗、奇談融入小說的能手,自2003年以描述年少生命的短篇集《神祕列車》奠定文壇地位,到2009年首部30萬字歷史大長篇《殺鬼》揚名海外,在日圈粉。從家族到國族,筆下有身分的衝突與融合,也充滿台灣共同的文化記憶。

同樣擅長魔幻寫實風格的布農族作家乜寇.索克魯曼,2007年作品《東谷沙飛傳奇》﹙「東谷沙飛」即指玉山,是玉山主峰的布農語音譯﹚,被譽為台灣版的《魔戒》,本書除獲吳濁流文學獎,並已改編為舞台劇。

到了2011年,吳明益以太平洋垃圾渦流與生命交纏的《複眼人》出版,至今已售出十多國版權,創台灣小說首次獲國際主流市場出版的先例,2016年並被英國出版社收錄於《Literary Wonderlands》。這本書介紹文學史上Top100的奇/科幻鉅著,從西方觀點所列的書單之中,僅見兩部華文作品,除《複眼人》,就是《西遊記》了。

奇幻在臺灣純文學領域於千禧年前後十多年間發展至此,雖數量不多,但以質來看相當豐厚,不過市場通常不會將這些作品歸類為奇幻小說,其定位也與一般讀者認知的、通俗的類型小說截然不同。

■短篇接力,長篇絢麗,還有台版康士坦丁

面向大眾市場的奇幻作品,追溯起源必須回到網路小說。自1992年起,各大專院校的BBS站如雨後春筍,快速成為新生代作家嶄露頭角的平台。距今二十多年的BBS奇幻版上,最為人樂道的是陳約瑟的《殛天之翼》與梅林的《鏡之國》,其創作時間比《魔戒》引進台灣還要早。只不過,當時的作品仍大多承襲、模仿西方古典奇幻的「正統」,在精靈、魔法、龍與騎士的異世界裡展開冒險。

2003年初,有「文字版漫畫」之稱的日本輕小說開始登陸台灣,國內出版社看準市場,也紛紛從網路平台挖掘寫手投入搶占商機。創作《風動鳴》的水泉、《特殊傳說》的護玄、《吾命騎士》的御我,被稱為台灣輕小說三大天后,但與日本輕小說相似,皆有很濃的ACG風格。

另一位輕小說作者蝴蝶,則是系出中國古典小說與傳奇的東方奇幻,掛榜52週的代表作《禁咒師》,亦有人將之與日本陰陽師評比,證實了歐美與中日文化單向的強勢輸入,在日常中(是的,禁咒師被認為最好看的就是搞笑與打怪的日常),對創作者與讀者均累積了十分深刻的影響。

要到2004年星子的《太歲》出版,才為具有台灣本土識別度的大眾奇幻作品正式揭竿。星子先後推出的系列作品例如《太歲》、《陰間》、《乩身》,光從書名就能嗅到傳統信仰長期在民間醞釀出來的濃濃台灣味,而《乩身》充滿實感的魔幻風景,更被譽為台版的《康士坦丁》。

網路小說出身的莫仁,是資深的現代玄幻武俠作家,作品《異世遊》、《遁能時代》、《噩盡島》,累積眾多鐵桿粉絲。2018年據國家圖書館統計,《噩盡島》還擠下東野圭吾與《哈利波特》,榮登奇幻驚悚類借閱冠軍。

橫跨奇幻、武俠、恐怖等類型的華文靈異天后笭菁,創作了為數可觀的驚悚輕小說,自2012年起,連年都是各大網書TOP10占榜王,恐怖小說排行榜上,笭菁作品就囊括了一半。2017年她並獲邀為國產遊戲《返校》創作外傳《返校:惡夢再續》,為該年銷售冠軍。

此外,從IP的角度觀察,集多位當紅作家之力的「多向文本」故事接龍,相當具有改編小影集的面相,也因此引人矚目。知名作品諸如:《華麗島軼聞:鍵》,從呂赫若逃亡前交託畫家郭雪湖的一串鑰匙出發,是5位新生代作家的時代小說接龍;《捷運╳殭屍》系列,內容包含小說與漫畫,是發生在台北捷運與高雄捷運的都市怪談;《筷:怪談競演奇物語》,由台港日6位推理作家合著,是都市傳說與懸疑怪奇的過招;《口罩:人間誌異》,5個詭異的口罩,由5位作家煉魔追凶,更於2020年入圍釜山國際影展亞洲內容暨電影市場展(Asian Content & Film Market) EIP 單元;還有《詭軼紀事.壹:清明斷魂祭》,是4位作家在祭祖時節出版的恐怖競飆。

■星子:想帶外國人認識台灣神明虎爺

《太歲》作者星子接受本專題採訪時表示:「網路小說2000年左右掀起熱潮,不過大部分都是校園愛情小說,科幻/奇幻故事當年算是冷門。2003年底我在BBS上發表《太歲》,同時期作者還有九把刀、DIV等等。」

他認為大眾市場的另一條奇幻路線起源是租書店小說,從香港作家黃易發展出玄幻武俠類型,到後來包括台灣作家羅森、莫仁等,都在租書市場取得不錯的成績,《太歲》最初也曾被出版社當做租市小說來經營。

「簡單來說,從我兒時的靈異小說、武俠小說,到90年代香港鬼片、日式ACG、西方劍與魔法類型奇幻的耳濡目染,再到網路小說時代五花八門的個人風格發展,加上後續出版市場、租市小說、便利商店口袋書的熱潮並且持續演化,才漸漸有了近年本土奇幻風格的雛形,這整段演進脈絡是一體的。」

被問及在科幻/奇幻並非主流的年代,就選擇使用民間信仰元素來創作的原因,星子說:「我對題材的選擇其實相當開放,民間信仰只是其中一種。小時候我外公有時早上帶著我爬山,沿途會經過土地公廟,我從小就知道在土地公桌底下,還藏著造型奇特的小獸神像,後來才明白那叫虎爺。」

「我寫《太歲》的靈感起源,是很久以前在圖書館翻到一本神仙插畫圖集,我對書裡太歲這個角色相當感興趣,進而開始幻想其他神明的形象和故事——其實我並不會刻意區分本土和外來元素,我只會去尋找我感興趣的東西,『這東西如果這樣子寫,會很好玩』之類的元素。」

在全球IP往來互動與交易越來越活絡的現在,星子曾參與過哪些國際性活動?他說:「我現在的作品《乩身》,和之前(跟其他作家一起)寫過的合集《口罩》,曾先後入圍韓國富川奇幻影展(Bucheon International Fantastic Film Festival,BiFan)的獎項,相關的影視化也一直默默進行著;過去我的《太歲》和《遇見一片微笑的雪》曾出版過泰文版,未來當然也會繼續努力。」

如果有在國外認識的友人來台,星子會如何接待?「我會帶他去深坑吃臭豆腐,帶他去山上逛逛土地公廟,逗逗小虎爺、小石獅、小風獅爺(主要是我自己想看哈哈)。」星子這一段話讓人腦海不禁浮現奇幻畫面,因為《太歲》主角阿關高職畢業後,除了白天在便利店打工,晚上就是跟著媽媽上街賣臭豆腐呢。

■妖怪學成果豐碩:從畫冊、圖鑑、小說、學術研究,還有民俗技藝

本土奇幻作品從解嚴後一路走來,除了純文學與輕小說,也在民俗與藝術的學術領域開花結果。近幾年,台灣「妖怪學」突然妖力四射,「魔神仔」成為相關熱搜Top1,第一本魔神仔研究專書《魔神仔的人類學想像》在2014年出版,成員來自政大與台大奇幻社的「台北地方異聞工作室」(北地異)也在同年創立。

2014年被稱為台灣的「妖怪元年」,不只有研究專書付梓,還有角斯角斯的畫冊《台灣妖怪地誌》獨立出版,是第一本台灣專屬的妖怪事典;何敬堯將歷史背景與虎姑婆、魔神仔、蛇郎君等怪談結合,也集結出版短篇合集《幻之港──塗角窟異夢錄》;而笭菁多達25部的代表作《都市傳說》系列,亦是從該年開始推出的。

好像約好一般,許多以鬼怪神靈為選題的藝文活動在2014年紛紛動了起來。諸如再現劇團為「台灣妖怪演劇計畫」成立「獅化」工作坊做為計畫前導;南藝大副教授龔卓軍與獨立策展人高森信男將第四屆「台灣國際錄像藝術展」主題定為「鬼魂的迴返」;電影《陣頭》取材的原型──九天民俗技藝團也推出《迎王-代天巡狩》,登上國家劇場的舞台。

其後不久,短短不到幾年時間,許多從《孫叔叔說鬼故事》的共通記憶中長大的七年級年輕研究者,大張旗鼓地將本土妖怪從民間迎入學術殿堂,又將妖怪從殿堂送返人間。他們不僅爬梳古文獻、實地田調考察,還把採集的文史轉化為恐怖驚悚、懸疑推理、歷史奇想等各種各樣的奇幻類型作品,用新世代的手法,把台灣妖怪介紹給廣大群眾。

北地異推出的有:台神日妖殖民統治大鬥法的《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》;妖怪實境遊戲小說化的《城市邊陲的遁逃者》、《金魅殺人魔術》;妖怪主題桌遊的同名小說《說妖》卷一、卷二;文史踏查的成果《唯妖論》、《尋妖誌》;為蛇郎君、水鬼、魔神仔等妖怪翻案的《妖顏惑眾》套裝三書;成員謝宜安的《特搜!臺灣都市傳說》。

何敬堯則繼續推出妖怪推理中篇合集《怪物們的迷宮》、與音樂跨界合作的小說《妖怪鳴歌錄》、文史踏查的《妖怪臺灣》妖鬼神遊卷與怪談奇夢卷、《妖怪臺灣地圖:環島搜妖探奇錄》。

文學創作圈也十分熱鬧,近年得獎新銳邱常婷考察民俗與鬼怪傳說,為青少年撰寫成長小說《魔神仔樂園》,並有以台東怪物為引的純文學創作《怪物之鄉》出版,今年更挑戰魔幻武俠新變種,新作《哨譜》登場。

陳思宏去年摘下金典獎、金鼎獎的雙料得獎作品《鬼地方》,從鬼魅傳說底下逼視故鄉永靖;《鹽田兒女》蔡素芬則在今年以奇幻的《藍屋子》,承載歷史與人性的痕跡;飲馬人於PTT Marvel板上每日連載的神異小說《鬼島故事集》,更於2019年入選「文化部年度推薦改編劇本書」。

還有許多百花齊放的特殊題材,也讓讀者腦洞大開。諸如葛葉將時空設定在台灣新石器時代的《風暴之子》;很喜歡玩蔣公銅像的唐澄暐作品《蔣公會吃人?》、《蔣公銅像的復仇》及本土特攝小說《陸上怪獸警報》;蔡欣純發生在台灣的哆啦A夢平行世界《如果電話亭》;陳約瑟的數位神靈在高雄《靈鏡攝手》;薛西斯的台北大災難+科/奇幻推理《K.I.N.G. 天災對策室》;百合作家楊双子漫畫+小說同步上市的《綺譚花物語》。

■不用西方想像自身:奇幻是傳承文化的建構過程

北地異創辦人之一的瀟湘神接受本專題採訪表示,由於奇幻文類是西方世界創造出來的,因此主流的奇幻想像,也是從西方視角加以建構,台灣早期傾向複製這種西方視野,久而久之就會感到衝突與矛盾。

因為奇幻是將歷史、傳說、文化做為材料加以重組(即使異世界也不例外),當台灣作家察覺到奇幻與文化的相關性,卻只能複製西方的文化視野時,身體自然感受層級的齬齟。瀟湘神說:「近幾年來,台灣奇幻採用更多本土文化元素,我認為正是回應這份焦慮的自然結果。」

「當然我也看過反對意見,認為何必刻意置入本土元素?國外作品也沒有啊。但事實上,國外作品有,即使是後進的奇幻大國日本,也不難察覺他們在文化展示上的努力。」

瀟湘神認為,在找出自己風格、向世界介紹自己這件事上,台灣已經落後了。「雖然現階段,我覺得台灣奇幻還在摸索,但追尋自身歷史與文化,以奇幻小說的形式詮釋與再定義是正確的。解構文化並重組的過程,本來就是一種文化的繼承與翻譯,在反芻當代與歷史關係的同時,也是在界定自身與國際的關係。我認為台灣奇幻向國際自我介紹的時刻已經不遠。」

「那是很棒的經驗,讓我意識到妖怪轉化為表現形式其實有種種可能。妖怪是無形的,就算有關於外觀的描述,往往也是含糊、矛盾的,這樣『可變化』的性質要怎麼轉化成『可感形式』?鬼怪『敘事』又要怎麼轉化為『可感形式』?尤其鬼怪是文化的產物,不能脫離文化而獨立,要如何捕捉文化的複雜性與多元性?裡頭有著種種難題,不是單純製作圖鑑即可。我很期待將來鬼怪藝術能有各式各樣的想像與形式表現,甚至透過鬼怪,讓藝術與我們更接近。」

對於自己與北地異將文史轉化成奇幻的企圖,瀟湘神說:「奇幻作品本就具有傳承文化的性質,譬如《亞瑟之死》繼承並轉譯亞瑟王傳說(其轉譯反映了時代性),而數百年後的《永恆之王》則繼承《亞瑟之死》。奇幻書寫有能力傳承超過數百年的文化鏈,因此在我看來,將文化、歷史、傳說轉化為奇幻書寫的材料,與其說企圖,不如說是這種文類的本性。」

但瀟湘神也指出,《魔戒》作者托爾金欲以奇幻小說打造英國創世神話,這種企圖就值得我們深思。「為何他認為奇幻小說能做到?為何在那個時代需要這樣做?當然我不敢與《魔戒》相比,但托爾金的主張確實帶給我啟發。」

「現在我以台灣妖怪書寫奇幻小說,就是試圖摸索所謂的『台灣性』。台灣是什麼?台灣人又是什麼?台灣有這麼多族群,誰的歷史才是歷史?有同時承認複數歷史的敘事嗎?其實台灣的多族群,本就是優秀的奇幻小說舞台,而奇幻小說也是適合摸索這個艱難議題的優秀平台,譬如石黑一雄《被埋葬的記憶》,就是試圖以奇幻小說形式處理艱難當代議題的小說。」

提到自身作品與其他原創奇幻的差異,瀟湘神表示,目前他嘗試的妖怪書寫並不只是傳承文化,還希望處理前現代與現代的斷裂,也希望擴展妖怪小說到恐怖、奇幻以外的範圍(譬如社會、政治題材)。「至於這樣的關心該如何定位,就有待有識者的評論了。」

身為奇幻文學創作者,瀟湘神期望繼續探索書寫的邊界。讀者對奇幻作品有既定想像,但有沒有偏離、逆轉、顛覆的可能?題材有沒有可能擴大?議題有沒有可能深化?「或許以類型小說家來說,不該時常去挑戰類型的邊界,但說到底,奇幻本就充滿對主流敘事的挑戰——所以歷史中被貶抑的『女巫』,在奇幻故事裡卻能成為主角。」他苦笑說:「我也期待能挑戰並顛覆主流敘事,但能走到哪裡,就是考驗自己的能力了。」●

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌/撰稿:佐渡守、Openbook編輯部/責任編輯:周月英、吳致良、陳愷昀/視覺:林鈺馨

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

【奇幻之島】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量