OB短評》#329 拆解真相羅網的極品好書懶人包

●半蝕

韓麗珠著,衛城出版,420元

推薦原因: 議 文

面對香港的劇變,如果作者前作《黑日》是冷靜的凝視,這本《半蝕》就是相對形上的詰問。看似大勢已去,卻正是了悟時機,書中一再出現的中陰,是失望,是絕望,卻也是峰迴路轉的希望,一切不過是輪迴的遊戲。身在象中,看著身邊善與惡的鬥爭,超脫並不容易,然而也就因為虔信更大的遠景,再怎麼困頓的當下,自有曖曖內含的微光。一燭如豆,暗夜退散。【內容簡介➤】

●貓在之地

崔舜華著,寶瓶文化,320元

推薦原因: 文 樂

感官全體動員的文字,不避煙火氣,酒色氣,忽然就宣示了都會俗女的霸氣。看著有偷窺的竊喜,又有共犯的心驚。城市的每個角落都是她的夜店,一個人跌跌撞撞,卻又坦坦蕩蕩,這樣的散文頗具殺傷力,隨時都會飛出刀子,一不小心就戳破了意境美文的假惺惺。【內容簡介➤】

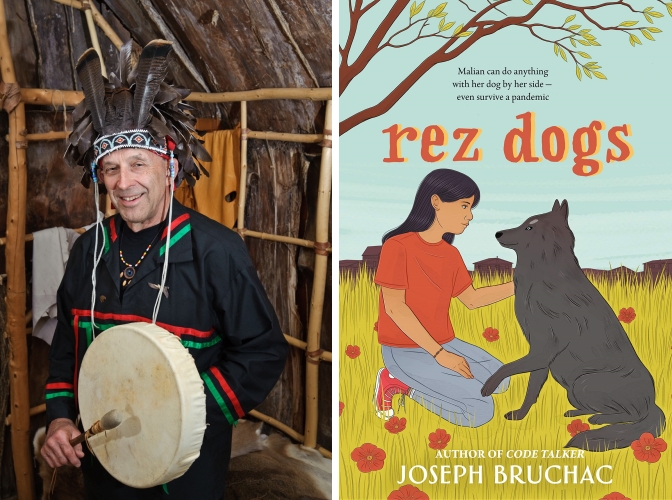

●真相製造

從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編

Reality is Business: the Portraits Covering Across Belgium, France, Indonesia, Germany, China and Taiwan

劉致昕著,春山出版,480元

推薦原因: 議 益

身為電子獨立媒體專題記者,本書的個案是作者這些年跨國採訪的精華。國際視野以及親身追查的功夫,使得本書讀來頗有西方深度報導的氣氛,是台灣報導書寫少見的宏觀格局。特別是第一章,在素有「恐怖分子溫床」之稱的布魯塞爾莫倫比克區,追索聖戰士吸納年輕人加入的軌跡。隨著公民意識的抬頭以及大眾對政治的涉入,近年「操作認知,形成有別於真相的事實」這類危機已常有議論,本書提供了更多華文書寫的視野。【內容簡介➤】

●大科學

從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched the Military-Industrial Complex

麥可.西爾吉克(Michael Hiltzik)著,林俊宏譯,左岸文化,650元

推薦原因: 知

今天習以為常的大規模、大體量科學研究是如何生成,並成為典範?本書以不在鎂光燈下的科學家起筆,在層層推進的故事中,20世紀重要的科學家輪番登臺。這場變動影響了政府預算、技術發展、學術資源的佈局,可以說是產官學合作的始祖。正是如此的串連和鉅型化,形塑了今日世界對於個人生涯規畫和群體生活內容的價值標準。本書鮮活勾勒出籠罩今日世界的那一片陰影,無論在陰影下感覺到涼爽舒適,抑或山雨欲來的旦夕之危,都不能無視它的存在。【內容簡介➤】

●改變世界史的12種新材料

從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

世界史を変えた新素材

佐藤健太郎著,郭清華譯,麥田出版,330元

推薦原因: 知 樂

作者選取了12種元素性物質,扼要地梳理了它們在人類歷史中所扮演的角色,並指出由此而來的技術、生活,乃至制度變革。談論「物品」的歷史屢有所見,但少見由元素或成分談起,如本書所選的膠原蛋白、纖維、碳酸鈣、磁力等。作者不只以功能論這些材料構成的物質,更從科學的視角說明該素材何以能對人類文明產生或好或壞的重大影響。「元素」所延伸出的視野要比針對某項物品更為廣濶卻又細膩,揭示了人類歷史諸多流變中隱藏在後臺的細節。【內容簡介➤】

●民主的價碼

一人一票,票票「等值」?

Le prix de la démocratie

茱莉亞.卡熱(Julia Cagé)著,賴盈滿譯,時報出版,620元

推薦原因: 批 議 益

作者分析比較西方諸國選舉制度史以及實際選舉活動,指出包含政府補助的選舉金流,如何有利於富人。書中剖析各國的選舉花費結構,揭示與現代競選活動息息相關的機構如智庫、基金會、媒體,正體現富人所投注的選舉資金與世間公論形成的關係。這些運作顯示,原來抽象的「民主」有其再明晰實際不過的經濟成本。作者立論清晰有據,促使我們反省民主真理落實為體制的人為性,也嘗試補強這些軟肋,提出了使選舉民主回到真正「一人一票」的方案。全書既破且立,在在發人深思。【內容簡介➤】

●先知的繼承者

伊斯蘭最高領袖哈里發統治的國度

The Caliphate

休.甘迺迪(Hugh Kennedy)著,黃煜文譯,貓頭鷹文化,630元

推薦原因: 知 議

本書的寫作是為回應「伊斯蘭國」所宣稱的立國原理。將伊斯蘭政權的遞嬗收束於「哈里發體制」的概念下,道出伊斯蘭正統政治制度與統治者之稱的發祥及至今的變化。在伊斯蘭文的原始史料脈絡中,作者追求的不是「哈里發」毋庸置疑的定著解釋,而是撥開漫長歷史的面紗遮掩,釐清哈里發身分內涵的百轉千折。漫長且複雜的歷史,因作者平順易近的文筆充滿故事性。這些千年以來的一幕幕故事,也正是今日世界情勢的重要根源。【內容簡介➤】

●可傳承的日常

從葛羅培斯到Philipp Mainzer,一條始於包浩斯的建築路徑

徐明松、倪安宇著,木馬文化,420元

推薦原因: 知 樂

看似是本洗練清爽札記,但清晰易近的文字述說出一個現代生活史、城市史以及建築史上的重要轉折:工業革命以後,在工廠、公司中成為螺絲釘的人們,居住的空間樣貌發生了什麼樣的變化。

隨著作者來去於台灣與歐洲之間,旅行的步伐拉出了關係線,踏查中,台灣生活空間概念的變與不變被點出。遠大至德國法蘭克福的城市景觀,鄰近至台灣也可買到的家具樣式。經過深入紋理的爬梳,讀者最終得以了解這些帶著「日常」性的物件和空間樣式,何以成為值得被今日世界結構傳承的經典。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

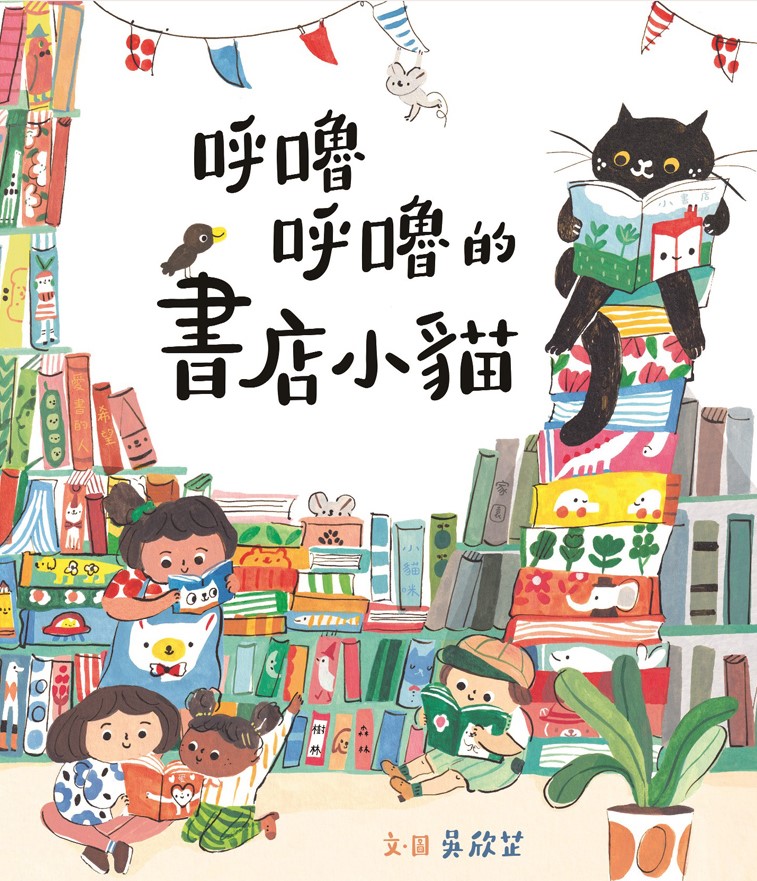

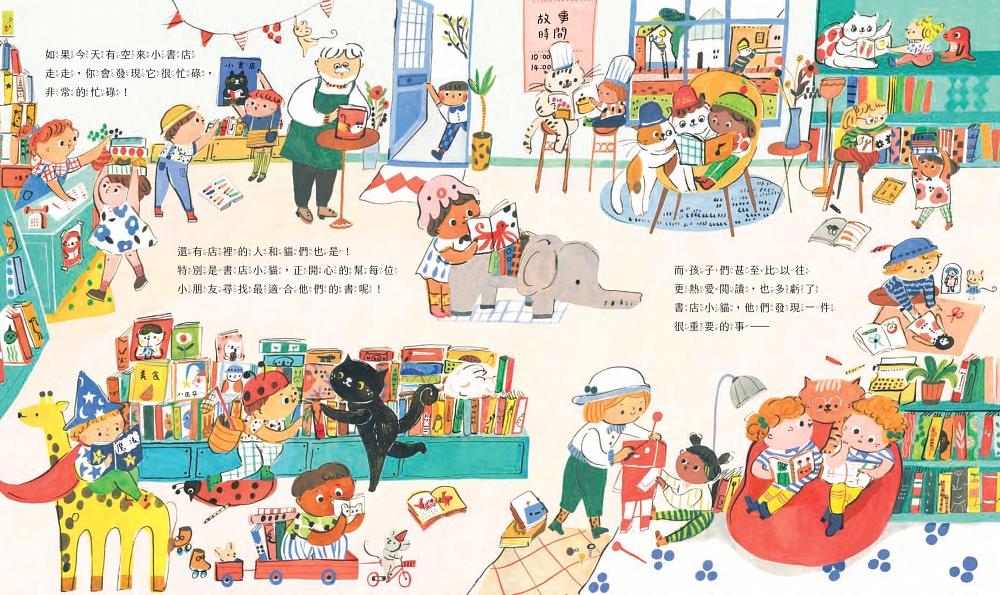

■兩度入選波隆那插畫大展的插畫家吳欣芷(Cindy Wume)推出繪本《

■兩度入選波隆那插畫大展的插畫家吳欣芷(Cindy Wume)推出繪本《

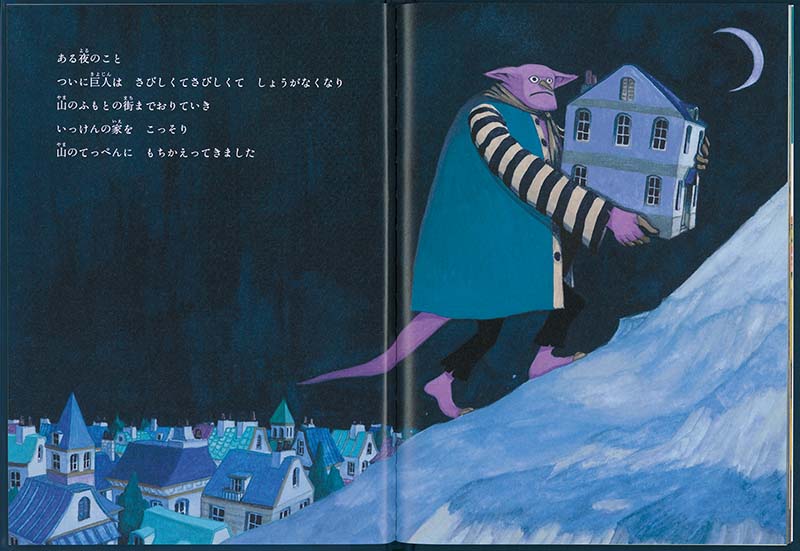

■搞笑藝人矢部太郎曾以漫畫

■搞笑藝人矢部太郎曾以漫畫

書評》意念之塚・生命之詩:在川貝母《成為洞穴》中指認無以名狀之物

初見《成為洞穴》時,我對一切都感到不安。封面上那詭異的形體、厚重的黑灰色調、紙張上的孔隙,以及其下包覆著不懷好意的色彩,讓閱讀無法理所當然的開啟。而因習慣使然,我先將書衣摘下,攤開後見到了(後來才知道是)洞穴中最珍貴、最禁忌的生物「惡魔之眼」,並將之安放手邊。由此我開啟了數日的閱讀,一再地、反覆地翻看那51篇文字,以及與文字相應卻又獨立的51幅畫作。

畫作雖然安排在前,但文字先行的讀者如我逕行至黃色區塊開始進入第一篇文字,隨後記下各篇的關鍵字,讀畢亦往前用眼睛分解畫作的細節與顏色系統。

最後我能指認出的,是《成為洞穴》自身已然是一珍獸奇物。

▇未能指認之物

黃色區塊開篇是份指引,明示了由畫作與小說組合而成的102篇作品,是作者為了靠近「未能指認之物」,而需「成為洞穴」的途徑。

「洞穴」之於生命,既是所有的構成物,亦是被排除在構成之外的存在。在川貝母筆下,洞穴是夢、心智、意識、情感、抽象意志,透過記憶、回憶、日記、聲音、味道、氣息等可言說感知之物賦形。這看似在操練古典哲學系統中的本體論或圖示論,既追認宇宙中存在的實體為何(我思故我在),亦為理解不可理解之物(時鐘讓時間有形)。

但「洞穴」的問題不在「形體」,而是精神與思想。

如半男半女多性別的雕像(no. 2)、沒結婚的叔叔(no. 6)都因無法被定義而有如魔物。洞穴(no. 8)有如可租借、假造(no. 13)、瑕疵(no. 7)的身分,就如日記也可以編造(no. 24),海可以虛構(no. 46),語言也可能失去(no. 49)。因此洞穴這個媒介物,或許是為了映照出無形之物,也是51篇文字中最常出現的幾組詞:記憶、情緒與心智。

▇記憶之塚

「記憶」是除了「洞穴」以外,在文字中最常出現的詞彙,且其核心並非「留住」,而是「失去」。如司職奪取記憶的鸛(no. 3),因事主反悔、欲留下記憶而慘死;或被湖中生物吸收的記憶,不應被人繼承(no. 15);即使依附在幻覺的記憶,留住人的精神,卻反噬肉身形體(no. 28);而縱使記憶不見、或失憶者(no. 38、40)仍有洞穴。因此洞穴不等於記憶,也非記憶的媒介;記憶亦非為了留下過去或幻覺,而是從失去開始產生意義。

同樣的意涵,就表現在更明白的一句「想抵達詩句的核心」,必先失去語言(no. 49)。積極的讀者定會試圖在文字叢林中追蹤兔子的行跡,似乎若想抵達記憶(己意)的核心,必先失去心智與意念,就如小說中的克勞德醫生與小川先生,在沉睡中才能留在心靈的居所(樂園與山林)。若詩句是從失去語言開始,那麼生命將長於意念之塚。

但無論記憶或意念,在作者構築的文字洞穴中,都得讓位給情感。

▇情感圖鑑化

小說後半開始將「情緒」賦形於「洞穴生物」(no. 27),且讓「情感狀態」等同意念般的存在(no. 32)。川貝母創造出的這些洞穴生物有著圖鑑化的設計(no. 27、36),但小說的想像力並非挹注於形體描繪,而是塑造其個性、情緒,因此我在腦中處理小說文字時並非先將描述圖像化,而是「感覺」這些生物被賦予的情緒連結。悲傷、憤怒、憂鬱、焦慮、恐懼、嫉妒、貪婪等情緒與不同生物的特質個性結合,也經常加上感官(苦味、安靜)特質。

將各篇文字對照畫作,可具體看到作者如何將洞穴生物圖鑑化;透過不斷出現形體、符號、色調,更可以觀察到全書自成一種視覺系統。這樣出色的創造力,讓生物與其對應的情感有了實體觸感,也重新定義各種(負面)情緒的意涵,並指向一座連結各種生物、集體的情感檔案,即「不幸圖書館」(no. 21)。

▇脆弱的臉孔

「不幸圖書館」收錄了世界上發生過的各種災難(戰爭、天災、人禍、犯罪、污染),並讓借閱者反思自己的偽善,就如著名的酷兒理論與政治哲學家巴特勒(Judith Butler)亦曾透過列維納斯(Emmanuel Levinas)的「面孔」概念來解釋道德權威的問題。面孔就是脆弱性,而領悟他人生命的脆弱之處,正味著領悟生命本身的脆弱不安,面孔因此具有倫理的意義。

巴特勒將脆弱性與非暴力的力量視為當今世界最重要的政治訴求,但影像與傳播科技,正在取消面孔的倫理,例如在新聞影像中,我們看不到、聽不見悲傷與苦難的聲音。

而我認為從「未能指認之物」、「記憶的核心」、「情感圖鑑」到「不幸圖書館」,川貝母在《成為洞穴》中表現了當下的我們應能共感的一種世界觀、甚至史觀。在這洞穴世界中,日夜黑白的界線消失,生物間的連結不應遵循舊有的、人類主導的系統,形式與實體也不應做為理解事物的準則。

而透過小說中具體但點到為止的權威、戰爭、檔案,圖文反覆試驗的、記憶與情感的辯證、心智與情緒間的拮抗,我們或能朝向一種歷史修正史觀。那是以吞食記憶的蒼蠅男防止災難再度發生,並成為純潔之人(no. 50),也是未能抵達邊界之未來。

縱使在硬體(設計裝幀)與軟體(內容)上的表現兼具,《成為洞穴》帶來的閱讀經驗是無法歸類的。這不止是一本圖文書、奇幻小說、畫冊或紙上展覽,而是一種想像力的操練、思考的反手擰、情緒的清消,也是讓人著迷的魔物。書中每篇文字與每幅畫作都相互關聯又各自獨立,也因此可以有n次方的讀法,就如書末清楚指認的,那將持續生長的洞穴。●

作者:川貝母

出版:大塊文化

定價:1600元

【內容簡介➤】

作者簡介:川貝母 Inca Pan

成長於屏東滿州,目前專職插畫與小說創作。喜歡以隱喻的方式創作圖像,作品常發表於報紙副刊,亦受美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》之邀繪製插畫並登上封面。著有短篇故事集《蹲在掌紋峽谷的男人》,並入圍2016台北國際書展大獎小說類年度之書、入選九歌《104年小說選》、《106年小說選》。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量