年輕時熱愛文學,閱讀帶來很多感動,但閱讀也很危險,它擊打出火光,也勾魂攝魄。

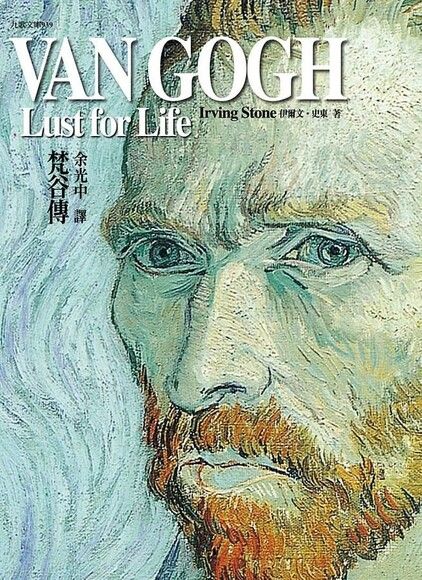

高中時,我開始閱讀艾文.史東的《梵谷傳》。

這本傳記小說從梵谷當畫作銷售員開始寫起,經歴失戀、牧師生活,到成為藝術家最終自殺。藝術家的形象,第一次如此鮮活的出現在眼前,望著那蓄滿紅色落腮鬍戴著草帽的深邃自畫像,我的靈魂開始脫序,上課不專心,午后的陽光從窗外灑落在教室的課桌椅上,我想像那背著畫架在烈日下揮汗畫畫的藝術家。

這本傳記小說從梵谷當畫作銷售員開始寫起,經歴失戀、牧師生活,到成為藝術家最終自殺。藝術家的形象,第一次如此鮮活的出現在眼前,望著那蓄滿紅色落腮鬍戴著草帽的深邃自畫像,我的靈魂開始脫序,上課不專心,午后的陽光從窗外灑落在教室的課桌椅上,我想像那背著畫架在烈日下揮汗畫畫的藝術家。

我想學他,也想成為一名藝術家,雖然我不曉得創作是什麼,但魂魄就這樣被帶走了,被帶到遙遠的歐洲,書中的故事填滿了我的心。之後,我翹課逃學、數學考零分、留級,我告訴老師與母親:我想過白天刻佛像晚上畫畫的日子。

我的父親非常生氣,罵我沒出息,經過眾人的勸說,我繼續留在學校唸書,卻又迷上第二本小說:挪威作家哈姆遜的《餓》。

這本書是自傳色彩濃郁的故事,描述了哈姆遜年輕時十年的流浪寫作生涯。書中的主人翁是在克利斯提阿尼亞城(首都奧斯陸)挨餓四處打零工的年輕作家,餓是他唯一的生存主題,它不僅是肉體上的、還是精神上的。青春的生命在寒冷潮溼城市𥚃經驗如惡夢般的永恆挨餓,在被荒誕奇想填滿的寫作慾望𥚃尋找靈感,在人性的卑微與高貴衝突中維持作家夢想的天真,然而終至一無所獲、一事無成。

兩本令我著迷的書中主角,在某方面都有一些相似之處:他們都像是熱血顛狂、命運多舛、不見容於社會的瘋子,狂熱的投身在創作中!我年輕的生命被他們深深觸動,也渴望過藝術家的生活,每天晚上在家𥚃頂樓加蓋的空間,在畫架前做我的藝術夢,在學校的課業與父母的勸説之間,我卻緊緊跟隨著從書本𥚃走出來的梵谷與哈姆遜。

後來,我休學去麵包店當學徒,成為學校輔導室的常客,身體也日漸頹靡,最後瘦到僅42公斤,到台大醫院做心導管檢查,攬鏡自照,連自己都感覺鏡中的人,怪異而陌生。但即使再怎麼瘦,執握畫筆的手,依然在夏夜爬上畫紙,騎上腳踏車,奔赴豔陽下的稻田邊寫生,畫畫的喜悅印記在被陽光照得紅通通的臉上。

上了大學之後,很遺憾沒唸成美術系,鎮日在社會學的書本𥚃徘徊,卻不得其門而入。大一下學期,因為閱讀到好友李宗榮的詩,大為感動,也開始寫詩。因為找到了寫詩的樂趣,我和李宗榮成為了好朋友,一起加入文學的社團,暑假回嘉義時,一起溜進嘉義高中的游泳池游泳,並常常相約在夜晚的蘭潭堤岸邊聊文學。

李宗榮介紹我閲讀七等生的《削瘦的靈魂》,他說:「我在讀這本書時想到你。」《削瘦的靈魂》以作家七等生的本名劉武雄為主角,描述了武雄在師範學校求學時的種種現實處境,叛逆、與學校格格不入、徬徨與追尋,小説的結尾,他決定逃離學校。以逃離收尾,也是這部中篇小說曾以《跳出學園的圍牆》為名發行的原因。

李宗榮介紹我閲讀七等生的《削瘦的靈魂》,他說:「我在讀這本書時想到你。」《削瘦的靈魂》以作家七等生的本名劉武雄為主角,描述了武雄在師範學校求學時的種種現實處境,叛逆、與學校格格不入、徬徨與追尋,小説的結尾,他決定逃離學校。以逃離收尾,也是這部中篇小說曾以《跳出學園的圍牆》為名發行的原因。

詩與小說填滿了我內心的空虛,我們在社團積極的出版地下刊物《Subway》。沒多久我們就開始傳閱詩人羅智成的詩,如哲學家般充滿哲思的詩句卻苦於找不到詩集出處。有一天,李宗榮找來了羅智成的詩集《畫冊》、《光之書》、《傾斜之書》,大家都非常興奮,立刻拿到學校旁邊的書局影印裝訂成冊。找到一本詩集,如同解心靈之飢渴,與課本一起擠放在沉重背包𥚃。

物理系的詩人學長楊維晨也常常找我和李宗榮聊天,他那時正在籌畫成立《曼陀羅詩刊》,這本質感精美的詩刊,成為當時詩壇重要的詩刊之一,我也發表了「影像詩」,用畫來寫詩,結合文學與繪畫發展出新的創作。

他那時正在籌畫成立《曼陀羅詩刊》,企圖使現代詩進步得比原來更好。這本詩刊質感精美,我也發表了「影像詩」,用畫來寫詩,結合文學與繪畫發展出新的創作。

78年,我的一首詩〈嘗試〉被選入爾雅版《七十八年詩選》,但同時我也結束了詩的創作,開始寫小說。

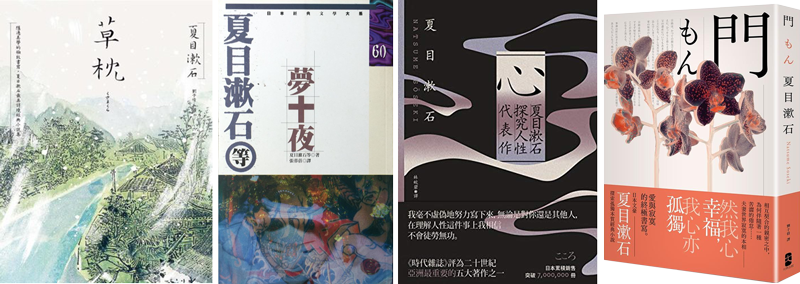

因為結識了一位日文系的朋友,我開始愛上日本文學,大正時期作家夏目漱石與芥川龍之介,是我最喜歡的日本作家。

我愛讀夏目漱石的《草枕》與《夢十夜》。《草枕》在旅程中抒發天地間的純粹之美,《夢十夜》則在夢境中隱喻情愛與慾望,唯美而綺想。夏目漱石中晚年的作品變得異常深沉,《心》、《門》、《明暗》,好像要把讀者吸入心靈深深的黑洞𥚃。記得在自強隧道上方的木板屋𥚃,閲讀夏目漱石的作品到黃昏屋內全暗下來,耽溺在書中世界,醒來感覺時間停止,恍如隔世,坐在榻榻米上久久無法回魂。我告訴日文系的朋友說:「讀日本文學,讓我快得憂鬱症了!」

同時期,我也埋首在小說的寫作中,因為讀了太多翻譯文學,中文語法夾雜了翻譯的句型,寫出了非常奇怪的小説。故事的情節隨自己天馬行空的想像編造,很不合理通暢,超現實的夢境與意象,使小説顯得奇詭,不成熟的敍事風格讓人感覺不出是台灣人寫的作品。

但小説還是終於完成了,〈候車室𥚃〉投稿到校內的雙溪文學奬,竟然獲得第二名。也許因為內容難以理解,評審老師鄭明俐還把它帶到當時重要的文學雜誌《台北評論》,成為「問題小說」的討論作品。

記得討論會是在台北仁愛路的「元穠茶坊」舉行,這𥚃是當時台北文化人經常聚會的地方。我到達時緊張得直冒汗,因為討論會上坐著許多文學前輩:黃凡、林燿德、葉姿麟、鄭明俐等等知名作家,而我只是初出茅廬的大學生。

用本能與直覺寫出來的小說,卻受到如此多的關注,真叫人受寵若驚。後來,還接到前輩作家林燿德的來電,在電話𥚃讃美與鼓勵我:「一定要好好創作!」

世界突然亮了起來,即使是在路看不淸楚的遠方,我興奮的騎上摩托車,一路騎到當時空蕩蕩的忠孝東路尾端(現在熱鬧非凡的101大樓,信義區那時是一片曠野),望著地平線前風吹過的草浪,我想像那些偉大的創作者就像手持火把的巨人,在夜晚的蒼穹下奔跑,用火把的光把黑暗的曠野照得雪亮。

那些鑲崁在高中與大學生活𥚃的小說與詩集,讓青春歲月有了光與溫度,是它們害了我,也是它們救了我。而那些感動過我的文學家的筆,像刀像劍,有時更像打火石,磨擦擊打出火光,在百無聊賴的生命𥚃燃燒起來,即使那出現的光,是稍縱即逝的閃光。芥介川龍之介在〈某阿呆的一生〉中,書寫了這份奇異的心情:「空中的電線發散出鋭利的火花。他環顧人生,沒有什麼所欲獲得的東西,唯有這紫色的火花~唯有凄厲的這空中火花,就是拿生命來交換,他也想把它抓住」!

然而文學的火花,抵擋不住渴望成為藝術家的呼喚,隨著時光推移,顯得愈加強烈。高中閲讀《梵谷傳》被引燃的藝術夢想,時而出現,湧動在心中。因為喜歡騎摩托車到艋舺龍山寺一帶遊蕩,坐在廟前的石板階梯上看人,看到許多無家可歸衣衫襤褸的流浪漢,這些社會底層卑微無根的邊緣人,特別讓我感受到生命的磨難與滄桑。

我停止了小說創作,重拾畫筆,用簡單的粉臘筆和美工刀,在紙張上刻畫一張一張爬滿皺紋的黑色臉孔。而畫著畫著,我突然知道,總會有一些什麼東西,在那畫紙深處等著我!●

張立曄

1967出生於台灣嘉義,1991畢業於東吳大學社會學系。1993曾為中國時報開卷、人間副刊、自由副刊、中時晚報時代副刊、誠品閱讀繪製插畫。1998漫畫「橘子炸彈」由元尊文化出版獲金鼎奬。

2004年轉為專職藝術家,目前主要創作為架上油畫與雕塑。擅長利用光與色彩,加上自由原生圖像,營造心靈異想世界。對自己內在小宇宙的探索,擴及與大自然意象聯結,以「萬物有靈」的古代東方泛靈思維,作為近幾年的創作理念。曾受邀於2008年參加高美舘的「七彩電光琉璃花」展覧。並於2010年參與國美館第一屆「YES TAIWAN-台灣美術雙年展」。2016年受邀至法國巴黎Galeric frederic moisan舉辦個展。2017和2018連續參與日本藝術團體JAALA於東京都美術館(Tokyo Metropolitan Museum of Art)聯展。

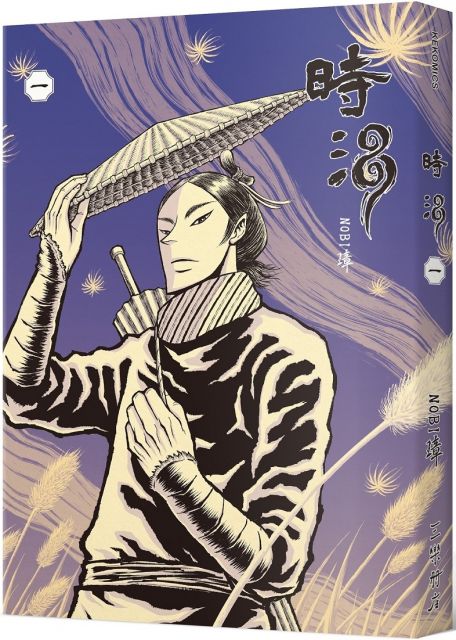

碩:我哥能力一向卓越,過去像2013年《異聞編年史》就已經不亞於去年得金漫獎的《時渦》,所以他得獎我都很淡定,只是他個性低調,我覺得他比較需要的是經紀人。(笑)

碩:我哥能力一向卓越,過去像2013年《異聞編年史》就已經不亞於去年得金漫獎的《時渦》,所以他得獎我都很淡定,只是他個性低調,我覺得他比較需要的是經紀人。(笑)

書.人生.張立曄》年輕愛文學,抓住稍縱即逝的火光

年輕時熱愛文學,閱讀帶來很多感動,但閱讀也很危險,它擊打出火光,也勾魂攝魄。

高中時,我開始閱讀艾文.史東的《梵谷傳》。

我想學他,也想成為一名藝術家,雖然我不曉得創作是什麼,但魂魄就這樣被帶走了,被帶到遙遠的歐洲,書中的故事填滿了我的心。之後,我翹課逃學、數學考零分、留級,我告訴老師與母親:我想過白天刻佛像晚上畫畫的日子。

我的父親非常生氣,罵我沒出息,經過眾人的勸說,我繼續留在學校唸書,卻又迷上第二本小說:挪威作家哈姆遜的《餓》。

這本書是自傳色彩濃郁的故事,描述了哈姆遜年輕時十年的流浪寫作生涯。書中的主人翁是在克利斯提阿尼亞城(首都奧斯陸)挨餓四處打零工的年輕作家,餓是他唯一的生存主題,它不僅是肉體上的、還是精神上的。青春的生命在寒冷潮溼城市𥚃經驗如惡夢般的永恆挨餓,在被荒誕奇想填滿的寫作慾望𥚃尋找靈感,在人性的卑微與高貴衝突中維持作家夢想的天真,然而終至一無所獲、一事無成。

兩本令我著迷的書中主角,在某方面都有一些相似之處:他們都像是熱血顛狂、命運多舛、不見容於社會的瘋子,狂熱的投身在創作中!我年輕的生命被他們深深觸動,也渴望過藝術家的生活,每天晚上在家𥚃頂樓加蓋的空間,在畫架前做我的藝術夢,在學校的課業與父母的勸説之間,我卻緊緊跟隨著從書本𥚃走出來的梵谷與哈姆遜。

後來,我休學去麵包店當學徒,成為學校輔導室的常客,身體也日漸頹靡,最後瘦到僅42公斤,到台大醫院做心導管檢查,攬鏡自照,連自己都感覺鏡中的人,怪異而陌生。但即使再怎麼瘦,執握畫筆的手,依然在夏夜爬上畫紙,騎上腳踏車,奔赴豔陽下的稻田邊寫生,畫畫的喜悅印記在被陽光照得紅通通的臉上。

上了大學之後,很遺憾沒唸成美術系,鎮日在社會學的書本𥚃徘徊,卻不得其門而入。大一下學期,因為閱讀到好友李宗榮的詩,大為感動,也開始寫詩。因為找到了寫詩的樂趣,我和李宗榮成為了好朋友,一起加入文學的社團,暑假回嘉義時,一起溜進嘉義高中的游泳池游泳,並常常相約在夜晚的蘭潭堤岸邊聊文學。

詩與小說填滿了我內心的空虛,我們在社團積極的出版地下刊物《Subway》。沒多久我們就開始傳閱詩人羅智成的詩,如哲學家般充滿哲思的詩句卻苦於找不到詩集出處。有一天,李宗榮找來了羅智成的詩集《畫冊》、《光之書》、《傾斜之書》,大家都非常興奮,立刻拿到學校旁邊的書局影印裝訂成冊。找到一本詩集,如同解心靈之飢渴,與課本一起擠放在沉重背包𥚃。

物理系的詩人學長楊維晨也常常找我和李宗榮聊天,他那時正在籌畫成立《曼陀羅詩刊》,這本質感精美的詩刊,成為當時詩壇重要的詩刊之一,我也發表了「影像詩」,用畫來寫詩,結合文學與繪畫發展出新的創作。

他那時正在籌畫成立《曼陀羅詩刊》,企圖使現代詩進步得比原來更好。這本詩刊質感精美,我也發表了「影像詩」,用畫來寫詩,結合文學與繪畫發展出新的創作。

78年,我的一首詩〈嘗試〉被選入爾雅版《七十八年詩選》,但同時我也結束了詩的創作,開始寫小說。

因為結識了一位日文系的朋友,我開始愛上日本文學,大正時期作家夏目漱石與芥川龍之介,是我最喜歡的日本作家。

我愛讀夏目漱石的《草枕》與《夢十夜》。《草枕》在旅程中抒發天地間的純粹之美,《夢十夜》則在夢境中隱喻情愛與慾望,唯美而綺想。夏目漱石中晚年的作品變得異常深沉,《心》、《門》、《明暗》,好像要把讀者吸入心靈深深的黑洞𥚃。記得在自強隧道上方的木板屋𥚃,閲讀夏目漱石的作品到黃昏屋內全暗下來,耽溺在書中世界,醒來感覺時間停止,恍如隔世,坐在榻榻米上久久無法回魂。我告訴日文系的朋友說:「讀日本文學,讓我快得憂鬱症了!」

同時期,我也埋首在小說的寫作中,因為讀了太多翻譯文學,中文語法夾雜了翻譯的句型,寫出了非常奇怪的小説。故事的情節隨自己天馬行空的想像編造,很不合理通暢,超現實的夢境與意象,使小説顯得奇詭,不成熟的敍事風格讓人感覺不出是台灣人寫的作品。

但小説還是終於完成了,〈候車室𥚃〉投稿到校內的雙溪文學奬,竟然獲得第二名。也許因為內容難以理解,評審老師鄭明俐還把它帶到當時重要的文學雜誌《台北評論》,成為「問題小說」的討論作品。

記得討論會是在台北仁愛路的「元穠茶坊」舉行,這𥚃是當時台北文化人經常聚會的地方。我到達時緊張得直冒汗,因為討論會上坐著許多文學前輩:黃凡、林燿德、葉姿麟、鄭明俐等等知名作家,而我只是初出茅廬的大學生。

用本能與直覺寫出來的小說,卻受到如此多的關注,真叫人受寵若驚。後來,還接到前輩作家林燿德的來電,在電話𥚃讃美與鼓勵我:「一定要好好創作!」

世界突然亮了起來,即使是在路看不淸楚的遠方,我興奮的騎上摩托車,一路騎到當時空蕩蕩的忠孝東路尾端(現在熱鬧非凡的101大樓,信義區那時是一片曠野),望著地平線前風吹過的草浪,我想像那些偉大的創作者就像手持火把的巨人,在夜晚的蒼穹下奔跑,用火把的光把黑暗的曠野照得雪亮。

那些鑲崁在高中與大學生活𥚃的小說與詩集,讓青春歲月有了光與溫度,是它們害了我,也是它們救了我。而那些感動過我的文學家的筆,像刀像劍,有時更像打火石,磨擦擊打出火光,在百無聊賴的生命𥚃燃燒起來,即使那出現的光,是稍縱即逝的閃光。芥介川龍之介在〈某阿呆的一生〉中,書寫了這份奇異的心情:「空中的電線發散出鋭利的火花。他環顧人生,沒有什麼所欲獲得的東西,唯有這紫色的火花~唯有凄厲的這空中火花,就是拿生命來交換,他也想把它抓住」!

然而文學的火花,抵擋不住渴望成為藝術家的呼喚,隨著時光推移,顯得愈加強烈。高中閲讀《梵谷傳》被引燃的藝術夢想,時而出現,湧動在心中。因為喜歡騎摩托車到艋舺龍山寺一帶遊蕩,坐在廟前的石板階梯上看人,看到許多無家可歸衣衫襤褸的流浪漢,這些社會底層卑微無根的邊緣人,特別讓我感受到生命的磨難與滄桑。

我停止了小說創作,重拾畫筆,用簡單的粉臘筆和美工刀,在紙張上刻畫一張一張爬滿皺紋的黑色臉孔。而畫著畫著,我突然知道,總會有一些什麼東西,在那畫紙深處等著我!●

張立曄

1967出生於台灣嘉義,1991畢業於東吳大學社會學系。1993曾為中國時報開卷、人間副刊、自由副刊、中時晚報時代副刊、誠品閱讀繪製插畫。1998漫畫「橘子炸彈」由元尊文化出版獲金鼎奬。

2004年轉為專職藝術家,目前主要創作為架上油畫與雕塑。擅長利用光與色彩,加上自由原生圖像,營造心靈異想世界。對自己內在小宇宙的探索,擴及與大自然意象聯結,以「萬物有靈」的古代東方泛靈思維,作為近幾年的創作理念。曾受邀於2008年參加高美舘的「七彩電光琉璃花」展覧。並於2010年參與國美館第一屆「YES TAIWAN-台灣美術雙年展」。2016年受邀至法國巴黎Galeric frederic moisan舉辦個展。2017和2018連續參與日本藝術團體JAALA於東京都美術館(Tokyo Metropolitan Museum of Art)聯展。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量