東亞書房》為孩子們精選100本書!獲日本書店、圖書館、幼教業者多方響應,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■長期扎根日本新聞、出版及廣告產業的文化通訊社,於今年6-8月舉行「為孩子們精選的100本書企劃」,獲得書店、圖書館及幼教業者多方響應。文化通訊社邀請15名育兒專家、5名書店店員以及5名圖書館員共計25人,各自選出4本適合幼兒及小學低年級孩童閱讀的書籍,並將推薦書及推薦人評語收入《為孩子們精選的100本書2021》目錄小冊,供合作書店、圖書館及幼兒園家長免費索取。參加童書100選的書店及圖書館並在活動期間設置專區,陳列目錄中的推薦圖書,方便有意試閱或選購的民眾共襄盛舉。

■日本便利商店連鎖品牌LAWSON上個月正式跨足書店業,建立「城市的書店」品牌,並在埼玉縣開設第一間書店併設型便利商店,除了一般常態商品外,亦與出版業者合作,販售文庫本、小說、商業書等約9000本書籍,品項幾乎與一般小型書店無異。書評家永江朗在日本《每日新聞》報導中提到,LAWSON書店可滿足肺炎疫情後市民因在家時間增加而產生的讀書需求,並讓居住區域附近沒有書店的國民購書選書更加方便。然而,永江也提醒,LAWSON「城市的書店」出現以後,亦不排除其他便利超商如7-11及全家可能後續跟進,進而衝擊地區型小規模書店,讓本來已經經營困難的小店更加雪上加霜。

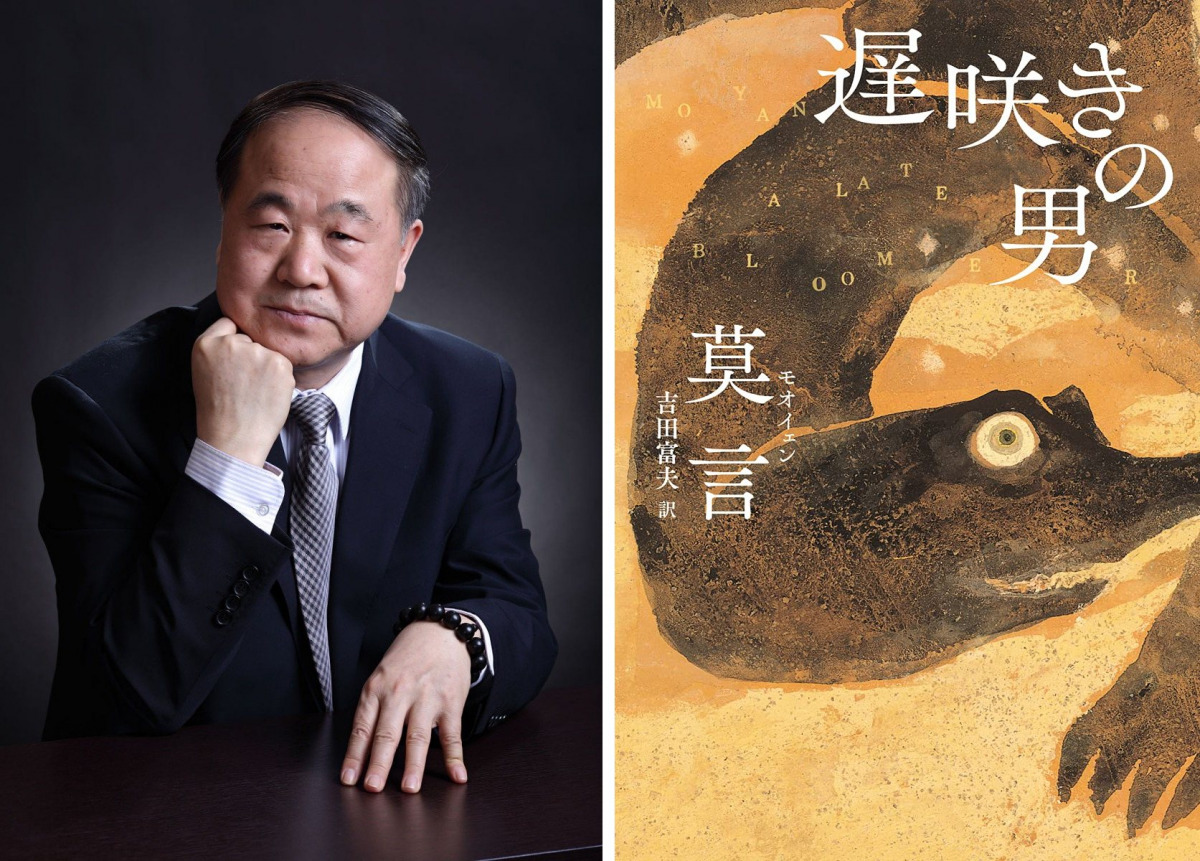

■中國唯一諾貝爾文學獎得主莫言的短篇集《晚熟的人》,終於在上個月底進軍日本書市,由中央公論新社出版,吉田富夫翻譯。《晚熟的人》為莫言繼2012年榮獲諾貝爾獎後首部作品,收錄他於2011年至2020年間創作的〈左鎌〉、〈晚熟的人〉、〈地主的眼神〉、〈天下太平〉、〈賊指花〉等共12個短篇,取材自作者對生活的觀察,及其身邊的親朋好友及人事風貌。

【得獎消息】

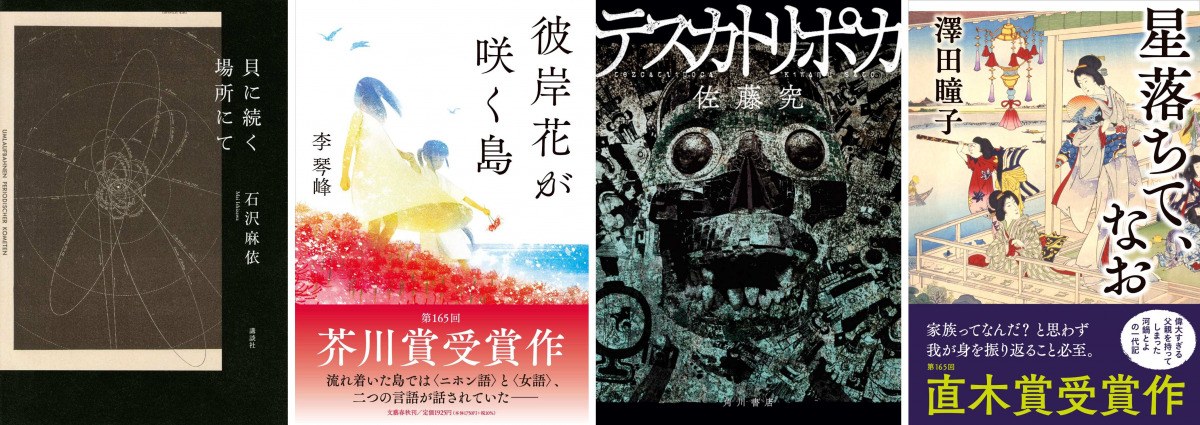

■第165屆芥川獎及直木獎評選結果於本月14日公布,本屆芥川獎由石澤麻依的《在貝殼之後的地方》(講談社)和旅日台籍作家李琴峰的《彼岸花盛開之島》(文藝春秋)並列獲獎,直木獎則由佐藤究的《特斯卡特利波卡》(角川出版)及澤田瞳子的《星辰墜落》(文藝春秋)同摘桂冠。這是繼2010年第144屆獎項之後,再次出現芥川獎及直木獎都由兩部作品並列的情況。

芥川獎得主石澤麻依出身日本宮城縣,目前旅居德國。《在貝殼之後的地方》講述居住在德國學術都市的主角,某天遇見了日本311大地震後下落不明的友人的故事。在石澤的敘事中,受疫情陰影覆蓋的歐洲異國都市,與9年前遭受震災衝擊的日本東北巧妙地交疊。石澤藉由文字的網絡,串起將人與人分隔的距離與時間,勾勒出現實與記憶的肖像畫。《在貝殼之後的地方》亦是今年第64屆群像新人文學獎得獎作品。

同獲芥川獎的台灣作家李琴峰,是近年日本文壇備受矚目的新星,在2019年以《倒數五秒月牙》首度入圍芥川獎及野間文藝新人獎,今年2度入圍便獲頒殊榮,成為以台籍身分奪得芥川獎的第一人,亦是第一位榮獲日本藝術選獎文部科學大臣新人獎以及入圍三島由紀夫獎的台籍創作者。《彼岸花盛開之島》以日本和台灣間的架空島嶼為舞台,透過島上「日本語」和「女語」並存的語言系統,特殊的祭祀、政治與性別體系,以及主角對歷史和身分的探索,細膩地帶出台灣與日本文化的交會。

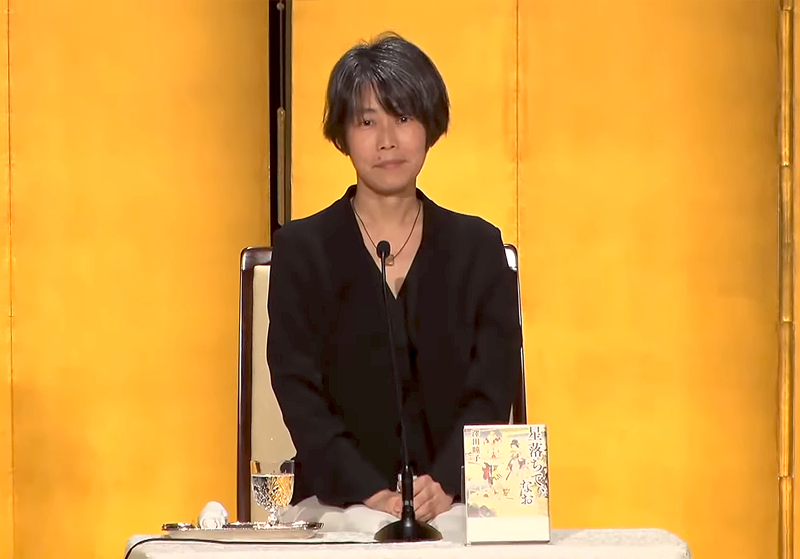

獲得直木獎的澤田瞳子,曾在博士學程中專攻奈良佛教史及正倉院文書等文史研究,2010年以《孤鷹之天》踏入文壇,後續作品亦以歷史和時代小說為主,過去憑藉《若沖》、《火定》、《落花》、《能樂物語:稚兒櫻》4度入圍直木獎,今年終於成功抱得大獎。得獎作《星辰墜落》以浮世繪鬼才河鍋曉齋的女兒曉翠為主角,講述承受父親的陰影和家族重擔、卻仍在動盪時代奮力掙扎的女繪師傳奇而坎坷的人生。

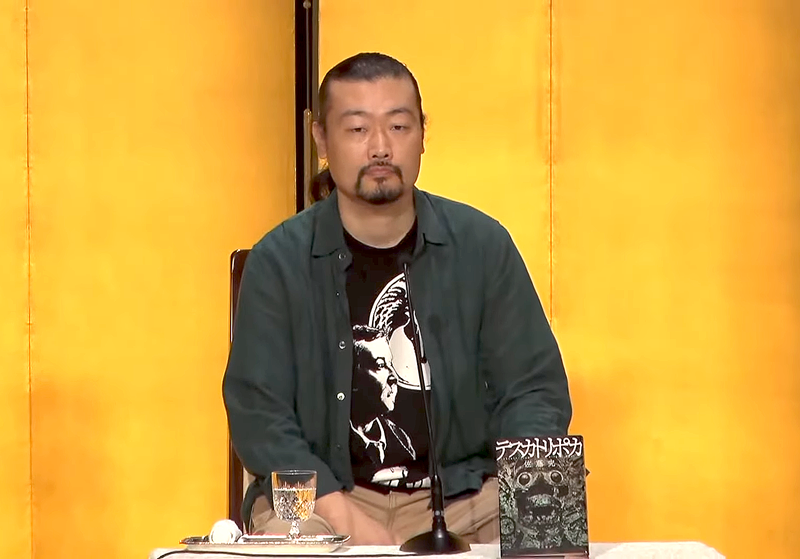

關於另一位直木獎得主佐藤究的《特斯卡特利波卡》,則詳見東亞書房2021年5月藝文短訊。

【作家動態】

■獲獎無數的超人氣「妖怪型」推理小說家京極夏彥,睽違11年再度於本月推出「巷說百物語」系列全新作品《遠巷說百物語》(角川出版)。本作以江戶末期的遠野為舞台,講述主人公宇夫方祥五郎,受盛岡藩筆頭家老之命,調查街頭巷尾的流言蜚語,因而展開的一個個奇異篇章。從和菓子店山田屋跑出來的座敷童子、黃昏時現身的無眼無鼻新娘,以及藏身隱祕屋舍的外地男人「長耳的仲藏」等,京極透過江戶時期曾是交通要道、被群山環繞的遠野境內各式各樣的事件和角色,細說神祕繽紛的妖怪奇譚。

■獲獎無數的超人氣「妖怪型」推理小說家京極夏彥,睽違11年再度於本月推出「巷說百物語」系列全新作品《遠巷說百物語》(角川出版)。本作以江戶末期的遠野為舞台,講述主人公宇夫方祥五郎,受盛岡藩筆頭家老之命,調查街頭巷尾的流言蜚語,因而展開的一個個奇異篇章。從和菓子店山田屋跑出來的座敷童子、黃昏時現身的無眼無鼻新娘,以及藏身隱祕屋舍的外地男人「長耳的仲藏」等,京極透過江戶時期曾是交通要道、被群山環繞的遠野境內各式各樣的事件和角色,細說神祕繽紛的妖怪奇譚。

■生於戰間期、曾寫下《生活的思想》、《餘暇社會學》、《隱居學》等著作的社會學者暨評論家加藤秀俊,於上個月底出版新作《九十歲的情書》(新潮社),呈現帶著濃厚昭和情懷的老夫老妻感人愛情。「沒有你在的每一天,我無論如何都無法習慣。」某個早晨,愛侶驟然離世。作者從與妻子同窗的小學時期開始,書寫兩人的童年、成長、戰爭體驗、戰後旅居美國的新婚生活、在京都建立的家庭、環遊世界的歷程,以及跨越60餘年、一起慢慢變老的婚姻生活。曾出版無數社會、文化等思想著作的加藤,在跨越90歲的當口,以動人的感性,漫談與妻子共同經歷、共同譜寫的生命故事。

■著有《黑冷水》、《鄙人是》、《頹敗與重生》的芥川獎小說家羽田圭介,這個月中推出全新代表作《Phantom》(文藝春秋)。任職於食品製造外商企業的前任地下偶像華美,在生活上省吃儉用,將省下來的錢拿來投資股票,希望能在股市中創造出等同工作收入的報酬。既是同事又是戀人的直幸,卻認為與其靠股票盈利,還不如拿錢投資自己。他以「無法使用的金錢就是死的」嘲笑華美的同時,卻一頭陷入網路虛擬社群,深信那個由名為「末」的主創人所建構的以物易物社會,能超越沉浸於金錢遊戲的現代金融體系,甚至與會員們一同展開了集體生活。

■著有《黑冷水》、《鄙人是》、《頹敗與重生》的芥川獎小說家羽田圭介,這個月中推出全新代表作《Phantom》(文藝春秋)。任職於食品製造外商企業的前任地下偶像華美,在生活上省吃儉用,將省下來的錢拿來投資股票,希望能在股市中創造出等同工作收入的報酬。既是同事又是戀人的直幸,卻認為與其靠股票盈利,還不如拿錢投資自己。他以「無法使用的金錢就是死的」嘲笑華美的同時,卻一頭陷入網路虛擬社群,深信那個由名為「末」的主創人所建構的以物易物社會,能超越沉浸於金錢遊戲的現代金融體系,甚至與會員們一同展開了集體生活。

為了將直幸從中帶出,華美與擔任傭兵的前男友一同前往長野縣的村莊。人生於世最重要的,究竟是信任,還是錢財呢?羽田透過對貨幣經濟及其弱點的描繪,書寫自高度資本主義社會萌生的現代幻影。

■曾寫下《代償》、《痣》、《惡寒》等多部得獎作品的推理作家伊岡瞬,於上個月底推出最新推理長篇《假面》(角川出版),細細勾勒主人公隱藏在表面之下,不讓任何人虧視的祕密小屋。故事主角三条公彥雖患有失讀症,仍在赴美留學之後,以作家兼評論家的身分活躍於電視媒體。外表光鮮的三条,私生活卻極為神祕。同一時刻,麵包店老闆娘宮崎璃名子的屍骨被人發現,負責搜查失蹤者新田文菜的刑警宮下與小野田兩人,又發現了文菜與璃名子之間可疑的聯繫。人氣評論家三条的真實面貌,隨著這一死一失蹤兩個懸疑案件的調查,漸漸浮上檯面。伊岡在訪談中提到:「現在一有什麼醜聞,瞬間就能傳得人盡皆知,這樣的恐怖感,更讓人不得不在檯面上扮演好人。」他藉由《假面》一作,反映當今社會的人設建構和現實隔閡,以及網路和社群媒體驚人的擴散力。

■曾寫下《代償》、《痣》、《惡寒》等多部得獎作品的推理作家伊岡瞬,於上個月底推出最新推理長篇《假面》(角川出版),細細勾勒主人公隱藏在表面之下,不讓任何人虧視的祕密小屋。故事主角三条公彥雖患有失讀症,仍在赴美留學之後,以作家兼評論家的身分活躍於電視媒體。外表光鮮的三条,私生活卻極為神祕。同一時刻,麵包店老闆娘宮崎璃名子的屍骨被人發現,負責搜查失蹤者新田文菜的刑警宮下與小野田兩人,又發現了文菜與璃名子之間可疑的聯繫。人氣評論家三条的真實面貌,隨著這一死一失蹤兩個懸疑案件的調查,漸漸浮上檯面。伊岡在訪談中提到:「現在一有什麼醜聞,瞬間就能傳得人盡皆知,這樣的恐怖感,更讓人不得不在檯面上扮演好人。」他藉由《假面》一作,反映當今社會的人設建構和現實隔閡,以及網路和社群媒體驚人的擴散力。

■2019年以野間文藝新人獎得獎作《死線》踏入文壇的哲學家暨大學教授千葉雅也,於本月上旬出版第165屆芥川獎入圍作品《Overheat》(新潮社),描寫身為男同志的哲學家主人公掙扎於語言及肉體的日常。千葉透過京都、大阪、東京等現實空間的隱喻、哲學性內在世界與生物性肉體欲求之間的強烈對比,以及主角與年輕戀人、父母及原生家庭的互動,呈現由哲學語言、飽和情緒與炙熱慾望共構的人性張力。本書並收錄千葉榮獲第45屆川端康成文學獎的首篇短篇小說作品〈魔鏡〉。

■2019年以出道作《犬型之物》榮獲昴文學獎的高瀨隼子,在本月中推出小說新作《在水窪中呼吸》(集英社)。故事女主角衣津實,發現丈夫自某一天起,以「水很臭碰到身體會癢」為由開始不願洗澡。衣津實要求丈夫用礦泉水擦澡,丈夫卻在下雨天跑到室外淋得滿身濕回家。丈夫因為體臭在職場上被人說閒話,婆婆則把丈夫的個人衛生歸咎為「夫妻問題」並以此責備衣津實。丈夫離職後,兩人趁此機會移居衣津實老家,在河川中沐浴則成為丈夫每日的功課。高瀨透過看似奇異的情節,書寫在現代社會的壓力與規訓中扭曲的個體,以及難以對彼此感同身受的人與人之間,如何跨越隔閡相互溝通與理解。本書為第165屆芥川獎入圍作品。

■今年初以時代小說《寂寞之川》摘得直木獎桂冠的西條奈加,於上個月底出版新書《女婿的相逢席》(幻冬舍),講述江戶時代感人的夫妻奮鬥記。家中排行老四的鈴之助,與戀人千瀨喜結連理,成為千瀨家大店「逢見屋」的入門女婿。鈴之助看似一步登天,沒想到剛進門就被丈母娘勒令退居幕後。「這個逢見屋歷來由女性繼承家業,由老闆娘負責經營。換句話說,大老闆娘、老闆娘我,以及小老闆娘千瀨,才是這個家的主人。」進入女性當家的外賣料理店、成為妻子背後「默默支持她的男人」的鈴之助,能為逢見屋帶來什麼改變與奇蹟呢?●

書評》有沒有一雙眼睛自由給我:讀《我的奮鬥2:戀愛中的男人》

若用書中確實出現過的形容詞來描繪,卡爾.奧韋.克瑙斯高《我的奮鬥2:戀愛中的男人》應該可以是「粗獷、私密、混亂」。延續大批碎石流動摩擦般的語氣與意念,亢奮與低迷交錯的精神氣象,男人從挪威搬家到瑞典,與戀愛對象結了婚,持續寫作,同時也有諸多小孩失控妻子失控親家失控自己失控的問題。

在《我的奮鬥1:父親的葬禮》裡,他坦白獨處的必要:「我一直以來都很需要獨處,我需要巨大且孤獨的空間,當我得不到這些,如我過去的5年,我就會失望沮喪,有時候幾乎是恐慌,或者發怒。」這是與日常的戰爭,也是與寫作的戰爭。如果被書名中「戀愛」的浪漫引來,閱讀的輕快期待,恐怕會被胃部緊縮、手心冒汗的生理反應取代——在三級警戒生活期間,我與伴侶長時間共處小空間,特別能感受此類日常焦慮,即使再親密互信,也難以排解。

跟隨他換氣的過程中,我也留意到關於眼睛與視覺的討論。雖出於直覺,但並非偶然。其一是因為,全書(看似)毫無遮蔽物、混合經驗與想像的寫作方式,所引發的「觀看他人生活」之樂趣、緊張與疑問(如湖南蟲的〈我敢這樣坦白嗎?戀愛中的楚門──讀《我的奮鬥2:戀愛中的男人》〉;其二來自,克瑙斯高的確特別常寫眼睛,將近150次。

這個傾向其實在第一部中已經有線索:「臉上唯一沒有變化的是眼睛。在你出生的那一天和你死去的那一天,它們同樣清澈。」此時他提到的是林布蘭,推崇畫中層次繁複的看與被看之關係,以及優越藝術作品的深刻戲劇性。獨處時的心靈活動,使他同時探索著外觀與內觀,困境與自由——另一個在書中高頻率出現的字。

眼睛不只望遠與細描,也映照他的藝術論:

前一段出現在克瑙斯高與妻子琳達,預備觀看塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的《潛行者》DVD之前;後一段則是兩人在森林積雪中散步,躁亂生活浮現久違的平靜。發亮與灰暗的雪景下,死與活,可見與不可見開始對話,他想起莫內、陶洛、弗里德里希這些畫家。他帶第一個小孩萬妮婭的時候,邊推嬰兒車,邊帶著杜斯妥也夫斯基。描述這樣的閱讀經驗時,也不無自我對照的用心:「讀過幾百頁後,便突然眼前一亮,煞費苦心而慢慢積聚的種種細節開始互相作用。」

當然相對於《戀愛中的男人》與現實產生「等身感」的敘事,《燈塔行》「齒輪狀」(交互咬合、順轉與逆轉、大小尺度的帶動)的時空裝置,畢竟有它的先天優勢。吳爾芙藉由《燈塔行》中的畫家莉莉所呈顯的,關於眼睛、生命與創作的問題,同樣也令人震顫。(註)她在小說的最後,在一幅歷經10年仍未完成的肖像畫作中間,畫上了一條線,「好像她一下子看清楚了⋯⋯是的,她想,我已經見到了我的景象。」

在我們的世界裡,看見什麼景象才足夠?「我看見的東西什麼也給不了我,雪就是雪,樹就是樹。只有我看見雪的圖片、樹的圖片時,它們才產生了意義。」作者要說的或許也是:生活或終歸是生活,但當它們成為小說後,才出現了意義。我們不妨也畫上一條線,使得讀《戀愛中的男人》從「怎麼看他」,略為移轉到「他怎麼看」。

「若要我用一幅畫來描述它,應該是在水閘前的一隻船:時光來自四面,節奏均勻的微波,將生活恆定不變地給托升起來。」這是克瑙斯高在《父親的葬禮》中對生命的描繪。我覺得最奇異的是,眼睛使他所遞出來的世界,既不致過於巨大使人恐慌,也並非卑微得讓我們輕忽。●

Min Kamp 2

作者:卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård)

譯者:康慨

出版:木馬文化

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård)

挪威最重要的當代作家之一,被譽為「挪威的普魯斯特」。1968年生於奧斯陸。1998年,以首部小說《出離世界》(Ute av verden)獲得挪威文學評論獎。2004年,以第二部小說《萬物皆有時》(En tid for alt)獲得北歐文學獎提名,及國際都柏林文學獎提名。2009年至2011年間,克瑙斯高出版了六部半自傳體小說《我的奮鬥》(Min Kamp),主題分別為死亡、愛情、童年、工作、夢想與思考,此系列完成後,隨即獲得挪威文學界最高榮譽──布拉哥文學獎。2015年9月,更獲得了德國《世界報》文學獎。如今《我的奮鬥》系列已被翻譯成數十種語言。近年著有《四季四重奏》(暫譯,Årstid encyklopedien)四部曲。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量