報導》當藝術家遇上Gasbook,就是最好的時機

即便是讀完相關資料、做完採訪,還是很難用一句話精準形容出版「Gasbook」書系的Gas as Interface究竟是個怎樣的團隊。或許可以先用他們官網上的自述暫時解套:「Gas as Interface是將藝術家獨特的原創個性與商業需求媒合的平台。」

總部位於東京的Gas as Interface公司,活動中較為人熟知的部分是「Gasbook」這個介紹藝術家作品的出版品牌。為什麼說是「出版品牌」?其實他們一開始並非以紙本型式介紹藝術家。1996年開始時,該團隊以光碟形式出版介紹創作者,後來以平面藝術為中心,也邀請創作者設計T-shirt與光碟一起販售,不侷限載體形式,希望用最有趣的方式推廣新銳藝術家給大家認識。

2002年後,介紹藝術家的方式改為以製作藝術家個人作品集為中心,成為現在大家熟知的「Gasbook」書系,以一年出版2冊左右的速度,迄今出版了36冊,進行高品質的編輯出版。除了刊載作品,每一冊的最後面還有與藝術家的問答,讀者欣賞完各種作品後,可以透過這個單元更加了解藝術家本人。

為了讓受眾能更近一步接觸到創作者的作品,2006年他們甚至在東京都西麻布開設了「Calm&Punk Gallery」藝廊,定期舉辦新銳藝術家展覽。70平方公尺的大小、加上高5公尺的挑高空間,包容接納各種不同風格與呈現的當代藝術家。

「我們不只幫藝術家出書、做展覽,也會協助媒合商業合作。」藝術家為了生活,除了做作品之外也會接商業案,不過藝術家如何在業主的需求中順利地留下自我作品個性,不因商業需求被扼殺,往往需要很多經驗與運氣,通常只有名氣較大的藝術家比較有可能做到,更別說新銳藝術家。

在這樣的合作過程中,往往會需要一個協調者,折衝甲乙雙方的平衡,Gas as Interface這個平台便擔任這樣的角色,媒合商業案養活藝術家之外,藝廊與出版就是讓藝術家自由表現的地方,至今已合作過上千位藝術家。

既然合作過的人數頗多,那為什麼Gasbook的出版數量似乎沒有想像中多產?Gas as Interface給了我一個非常有意思的答案:「要看緣分。」

一般來說,出版社為了保障書本出版後有一定銷量,通常都會選擇得獎作品、或是本身就具有高人氣的作者來出書,藉以保障書籍本身一刷可以賣完。但Gas as Interface看的卻是藝術家「熟成的時機」,在商業合作過程中逐漸熟悉彼此,並建立好互動關係。他們也會觀察每一位創作者的發展,最後在他們認為最好的時間點提出邀約。尤其在擁有藝廊後,會先邀請藝術家做展覽,並配合展覽出版作品集,讓大眾能更深入認識藝術家作品與風格,而作品集也成為藝術家熟成時間點的完整紀錄。

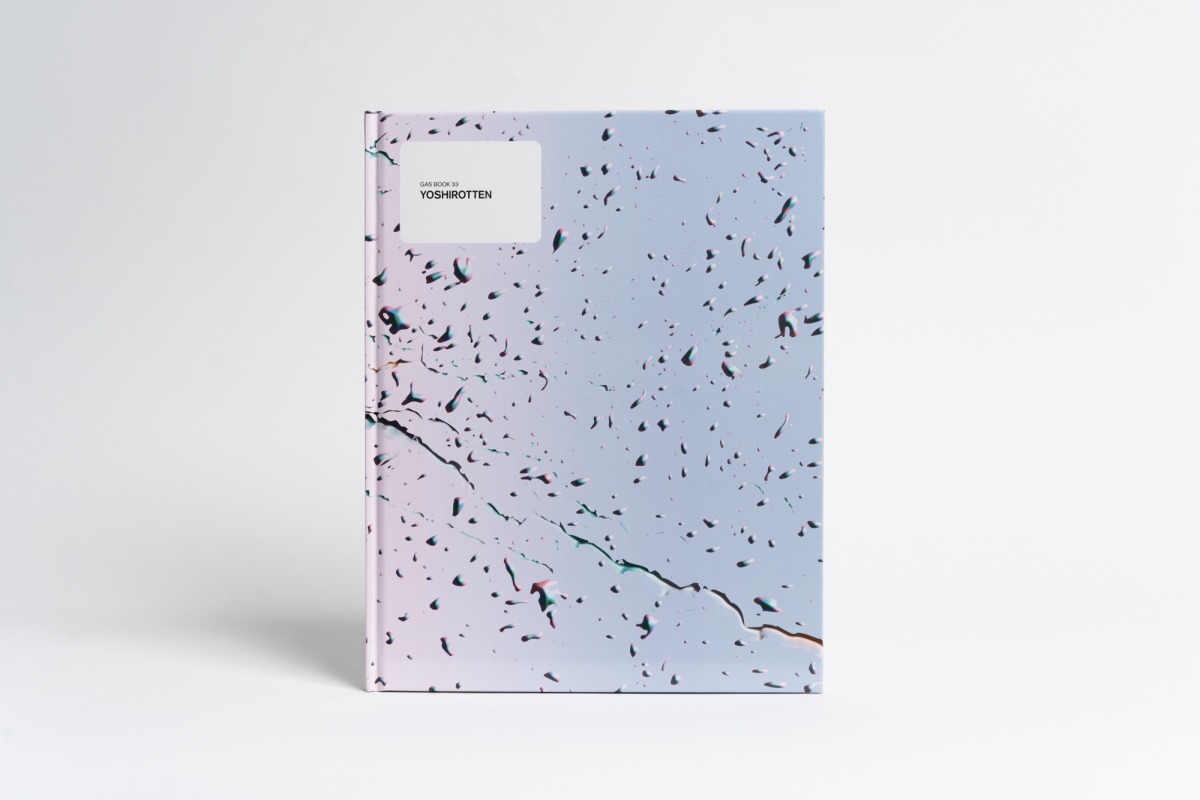

拿「Yoshirotten」這位藝術家當例子。Gas as Interface透過各種不同商業合作案,在市場上逐漸展現出Yoshirotten具有的特色與風格,「於是我們在2013年舉辦Puddle展覽,並出版他的作品集《Gasbook 28》,接下來也透過不同的企畫保持聯絡,2018年Yoshirotten舉行首度大型個展Future Nature時,我們出版了他的作品集《Gasbook 33》,好評不斷的結果,2020年還二刷了一次。」

新銳藝術家作品集能夠如此熱賣到「重版出來」,可說非常不容易!

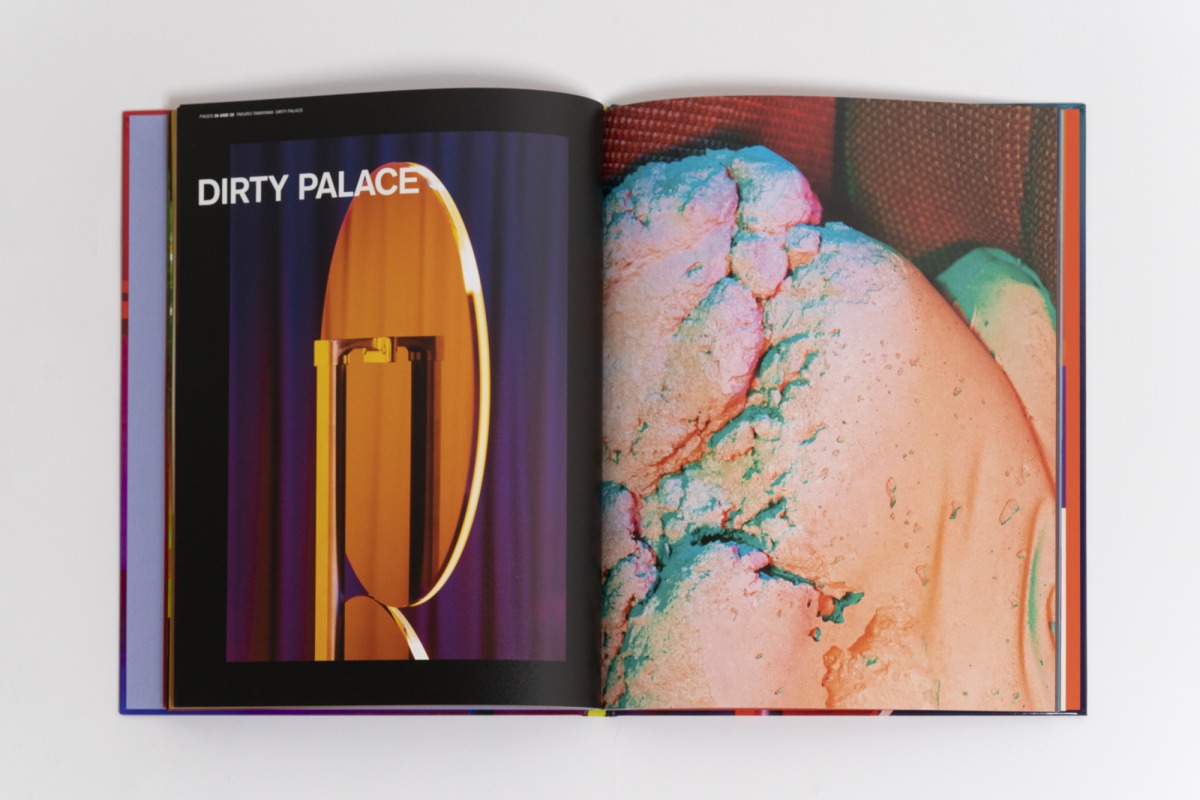

另一個例子是具有特殊色彩設計、藝術家玉山拓郎的作品集《Gasbook 35》。一開始他作品的特殊性讓Gas as Interface覺得很適合邀請到藝廊空間辦展覽,於是2018年為他推出Dirty Palace展,但那時候並未邀請他做作品集,直到2019年底澀谷Parco整修新開幕,「OIL by美術手帖」第一次經營實體空間,邀請玉山拓郎作為開幕展者,配合這個曝光度高的大型裝置展,才出版了這本作品集。

而我會認識Gasbook,其實都是因為無意中買了吉田ユニ的作品集《Yuni Yoshida Works 2007-2019》。

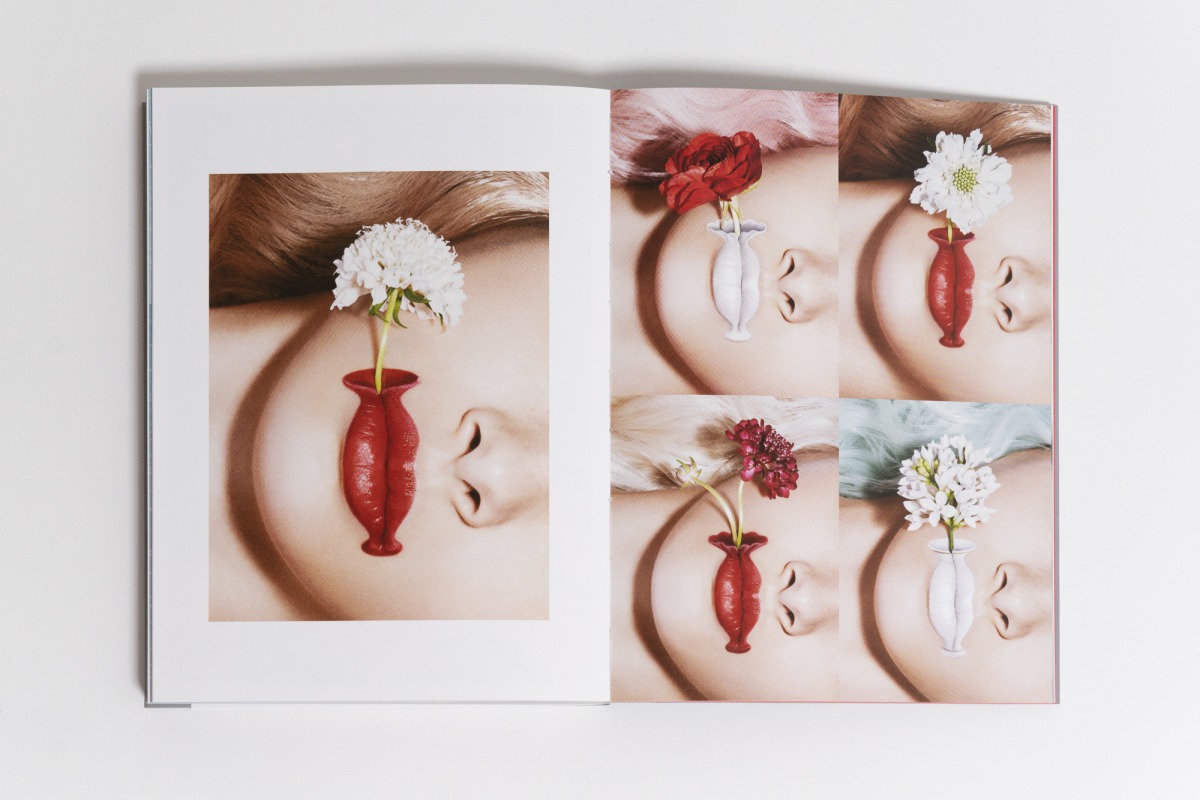

我一直很喜歡吉田ユニ的設計,2019年發現她要在原宿LaForet二度舉辦個展Dinalog,便趕緊託日本友人去現場購買。吉田第一次舉辦個展Imaginatomy時,Gasbook從企畫面進行全面編輯製作作品集《Gasbook 30》,這次的作品集則有所不同,是由吉田本人進行藝術指導與設計,Gas as Interface以「協力出版」的角色進入合作。

這本書沒有Gasbook書系一貫的編輯堅持,比如說沒放藝術家生平與個展文字介紹,也沒有邀請藝術家來為書籍撰稿等,反而是在思考如何以最大可能性來完整呈現作品。這部作品集最後決定使用全線裝、書背分離的特殊裝幀設計,獲得吉田海內外的粉絲一致好評,熱銷超過10,000本!

如此獨具慧眼的Gas as Interface團隊,與擁有各種特殊風格的創作者合作出版作品集時,想必也是講究與堅持的激烈碰撞,雖然火花四射,但因為與創作者都有長久的合作默契與交情,因此都能在不斷的溝通下取得平衡。

「我們講究精裝,封面左上角會有Gasbook刊號與藝術家名字的方形空間,內容一定會有作家簡介、代表作品、展覽理念介紹、作品展示風景等。但我們也會與藝術家討論如何做出他的風格,去做出編輯與設計上的『彈性』。」Gas as Interface說。

比如吉田ユニ的《Gasbook 30》就將重點放在視覺藝術呈現上,減少文字敘述;玉山拓郎的《Gasbook 35》則是因藝術家作品的特殊配色,進行書籍封面上的設計調整。

Gas as Interface表示,「Gasbook書系的存在,是為了要讓這位藝術家能在對的熟成時機踏出『下一步』而擔任如『轉捩點』的推手角色。持續支持這群超越美術(fine art)、插畫(illustration)等領域的創作者,邁向未來更遼闊的範圍發展,就是我們的任務。」Gas as Interface總是能以高度的好奇心探索世界,持續為我們介紹嶄新的藝術創作。

2021年原本是Gasbook書系的25週年紀念,但由於疫情影響了全世界,他們沒有停下腳步,反而趁機聯繫過去曾經合作過、至今仍交情良好的藝術家們,以「數位檔案」的概念構思「by and by Gasbook」企畫,預計於2021年中配合25週年紀念,公開近千位藝術家的簡介與作品。

我很喜歡這樣的企畫,我認為是Gasbook書系重拾1996年時出版光碟雜誌的初心,而這樣的數位連結也呼應了因疫情影響變化的趨勢。未來的市場,透過網路將更加扁平,檔案除了成為「線上雜誌」,也會變成全世界業主的創作者數位資料庫,提供更多與他們友好的創作者,連結海外市場的可能性。

Gasbook書系像是一個創作者檔案資料庫,相信在不久的將來,也會看見他們開始邀請台灣藝術家進行商業合作與展覽。日本市場看好了,充滿野性的台灣創作魅力,即將隨著Gas as Interface進軍台灣,在日本掀起熱潮!●

【延伸資訊】

Gas as Interface挑選藝術家合作的三個重點:

- 能強而有力地向世間發表自己的作品或畫作,作品充滿原創性的藝術家。

- 藝術家作品風格的永續性與創意的強度。

- 看準藝術家重要的熟成時機點,為其能踏出嶄新的下一步,進行企畫。

有興趣的創作者可投稿至下列信箱:

staff@gasbook.ne

- Gas as Interface 官網

- Instagram「Gas as Interface」

- Instagram「Calm&Punk Gallery」

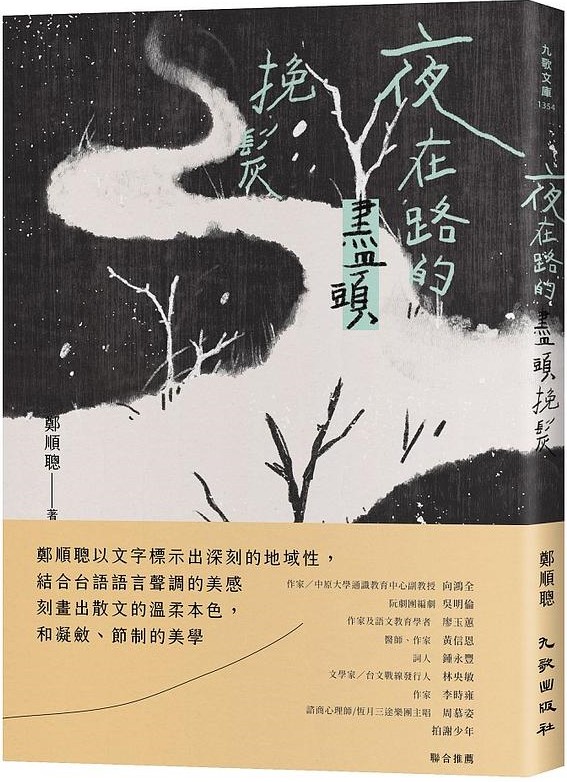

書評》求道者與游擊者:讀潘國靈《離》

潘國靈是當代香港重要作家,寫作二十多年,著作甚豐,於兩岸三地出版了多本小說、散文以及文化評論集。潘國靈創作題材甚廣,書寫技法與風格多變。身兼文學創作者與文化評論人,其創作時常呈現出兩種「本體」:一是虔誠的文學求道者,另一則是香港城市記憶的觀察與游擊者。

短篇小說集《離》是他最新結集的作品,從中可以窺見潘國靈往昔作品的綿延與變奏,以及他二十餘年來對待文學如同宗教的創作信仰。

▇求道者:圖書館烏托邦與消失的作家本體

潘國靈自90年代開始發表作品,雖然作品文類豐富,但小說依然是最主要的創作類型。1998年出版短篇小說處女作《傷城記》,後又以短篇小說集《病忘書》獲得香港中文文學雙年獎推薦獎。

閱讀潘國靈近年的作品,不難發現「圖書館」的概念經常出現。《離》開篇的〈離島上的一座圖書館療養院〉呼應前作長篇小說《寫托邦與消失咒》,描述一座收納失落靈魂的避世圖書館。圖書館既是空間也是時間,是物體也是精神,總是像執念般反覆出現在潘國靈的作品中。曾做過圖書館館長的阿根廷作家博爾赫斯(波赫士,Jorge Luis Borge),亦如同幽靈般被潘國靈不斷地召魂。

生長於香港的潘國靈深諳當代社會是一個消費與娛樂的社會,然則他仍然相信烏托邦的存在——圖書館。圖書館不只是避難所,也有超越現實的可能性。在這座想像的圖書館裡,他透過寫作沉思人的存在、作家的存在以及文學的形而上意義。

潘國靈的作品裡,作家的本體非常突出,不僅小說角色經常是作家,閱讀作品的過程中更能感覺到強烈的寫作者靈魂:一個焦慮,憂鬱,失憶,於是不斷尋找的靈魂。潘國靈作品的另一特色是海量的文本互涉與引用,中西方文學經典、文化文學理論、電影、音樂與藝術作品,均被搬演轉接到他的文字裡。在他的書寫中,這些文本重新獲得生命。於他而言,文學如同宗教,他自己則是個虔誠的經文抄寫者,透過文字描摹出那個消失的烏托邦。

▇游擊者:城市記憶與當代議題

潘國靈的創作觀裡有兩個互相辯證的角色:既是向內挖掘的求道者,又是到處游走,記錄城市記憶與人類存在的游擊者。他參加各種文藝跨域創作,嘗試各種不同的議題,作品也被改編成不同的媒介。

文學不服膺於政治,但也不迴避政治,《離》這本小說集有不少作品涉及香港近年的政治議題與城市記憶。如〈睇住〉這篇探討了香港的粵語方言與「普教中」議題(以普通話取代粵語作為教育語言),從語言的角度解析香港文化/政治身份的複雜性。〈油街十二夜〉則以作家駐留的經驗書寫創作者與空間及「物體」的關係,透過憶述消逝的地景與當下的現況,既接續了香港被遺忘的歷史,也諷喻了香港重資本輕文化的環境。〈失城二十年〉續寫香港作家黃碧雲的重要作品〈失城〉,敘述20年後曾經的瘋狂、失落與平靜如何具體影響著當下的日常,既是文學實驗亦是後殖民的當代反思。

這本小說裡「遺忘」與「消失」若隱若現,這向來是潘國靈的創作主題之一。因為他明白「記憶」的重要性:代表著過去、未來和當下。尋找的過程太易迷失,時間與歷史又從來都不是直線的。所以他選擇以創作去見證,收納,重整這些記憶。年初出版的另一本文集《事到如今——從千禧年到反送中》收錄了潘國靈20年來較具公共性的文章,是他作為游擊者的「在場」證據。

雖然寫作多年,潘國靈之於短篇小說技藝的熱情從未減退。本書最後一篇作品〈在街上跳最後一場離別舞〉中敘事者說:「也真的別說我懷舊,為何舊東西的肌理比現在的美那麼多?」潘國靈說自己念舊之人,也是「文學死硬派」。在閱讀風氣漸弱,文學似乎逐漸變得「無用」的當代,潘國靈始終堅信寫作的價值,並以極大的熱情持續創作。

小說集命名為《離》,「離」一字可以詮釋的角度很多:譬如「離開」,「距離」與「離群索居」。「距離」是作家觀察世界的特殊角度,「離群索居」是作為寫作者習以為常的孤獨,而「離開與否?」則是我城香港近年最常被討論的命題。

這本小說集以「離」作為暗線,穿插連接著作家自身的創作觀以及這20年來香港的變化。現實的暴烈與平庸有時難以面對,智利小說家波拉尼奧(博拉紐,Roberto Bolaño)說:「以這樣或那樣的方式,我們停泊在某本書中。一座圖書館,就是人類的隱喻,或是人類最好面向的隱喻;同理,一座集中營,正是人類最壞面向的隱喻。」停泊在潘國靈的文字中,瞬間的烏托邦總在腦海裡閃回。●

作者:潘國靈

出版:聯經出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:潘國靈

文學作家,作品在兩岸三地發表,著有長篇小說《寫托邦與消失咒》、中短篇小說集《靜人活物》、《親密距離》、《失落園》、《病忘書》、《傷城記》;散文集《消失物誌》、《七個封印》、《靈魂獨舞》、《愛琉璃》;詩集《無有紀年》;城市論集《事到如今》、《第三個紐約》、《城市學2》、《城市學》等。

早年曾任職記者、編輯、音樂策劃,曾於多份報刊撰寫專欄及擔任電台節目主持,現任教於香港中文大學文化及宗教研究系、中國語言及文學系、新聞與傳播學院。作品曾獲香港文學雙年獎(小說及散文「推薦獎」)、香港書獎等,2011年獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎(文學藝術)」。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量