現場》只有這一味才是正港的?地理與歷史學者帶你尋找台灣味

對談人:

- 洪伯邑/台大地理環境資源系副教授,《尋找台灣味》主編,地理角團隊主理人

- 郭忠豪/北醫大通識中心助理教授,合著有《世界飲食文化:立足台灣,從飲食文化看世界》、《故事臺灣史4:22個代表臺灣的關鍵事物》、《食光記憶:12則鄉愁的滋味》

▇吃一碗滷肉飯,才算回家

郭忠豪首先分享他如何透過味道認識一個城市、國家:「日本一出機場都是醬油的味道、味噌的味道;如果到中國去,好像菸味會比較多一點;美國氣候乾燥,出了機場,就是咖啡、bagel的味道,以及類似洗衣粉的味道。」談到自己熟悉、日常的台灣味,他說:「我覺得是左鄰右舍在煮菜、炒飯,有一些油蔥、醬油的味道。」

洪伯邑提及,自己在國外求學時,每次返抵桃園機場後,總要去吃一碗滷肉飯,才有回家的感覺。「那個味道本身已經不只是味道,它其實跟你的人生經歷,跟你這個人,你做為台灣人的感受有關。」

台灣是個移民社會,在歷史的推進過程中,不斷有新的族群加入。討論到台灣味,歷史學者郭忠豪從原住民族、荷蘭人、鄭氏王朝到清末、日治時期乃至戰後台灣,沿著台灣發展史,一路細數在這塊土地上種植、烹煮出的各種味道。「我覺得台灣的味道,是一個『流動』的味道,是『變遷』的味道。」

原住民族陸續自南太平洋與西太平洋來到台灣這塊土地,帶來根莖類食物,如芋頭或小米。17世紀,荷蘭受到歐洲資本主義影響,出發到亞洲尋找蔗糖、香料等經濟作物。來到台灣的荷蘭人發現台灣土壤肥沃、氣候宜人,適合作物生長,遂從當時正處於明朝的中國招募漢人來台開墾,並從現在的印尼引進香料與水果等作物。

隨著鄭成功來台,荷蘭人離開,陸續有清朝人移民到台灣。從原鄉到異鄉的過程,其心境逐漸從「唐山過台灣,心肝結歸丸」的依依不捨,轉變為「台灣不認唐山、金門不認同安」,他們來到新的地方,建立新的據點,對原鄉的認同逐漸弱化,甚至隨著移民家族在地生根、開枝散葉。

「談到台灣味,一定會想到的就是pān-toh(辦桌)。」郭忠豪指出,在清代,台灣還未建立現代餐館的制度,當時移民多來自福建及廣東,遇有婚喪喜慶,則在廟前廣場空地設宴,例如客家人在三山國王廟前,漳州人在開漳聖王廟前,泉州人可能在保生大帝廟前,大家互揪來作伙,聘請tôo-tsí(廚子)煮出一桌桌的「台灣味」。郭忠豪認為,「從清代開始,台灣味已逐漸形成,當時有在來米、水產,以及一些肉類,例如雞、鴨與豬。」牛在當時仍是重要的耕作幫手,出現在餐桌上的比例較低。

▇珍珠奶茶的台灣味大前輩:沙茶

日人來台後,從閩、廣一帶找來廚師,在今日的大稻埕成立江山樓、東薈芳、蓬萊閣等高級台菜飯店,將較現代性食物的味道帶到台灣。談及此,郭忠豪語調高昂興奮地分享,兩年前研究考察時,他訪問過一位曾在蓬萊閣工作的廚師黃德興,從老師傅的經歷,了解了許多日本時代到戰後台灣餐館的味道。

清代台灣種植秈稻(即在來米),可製成紅龜粿、炊肉粽等粿類食品,是過去對漢人非常重要的米類。直到1895年日本總督樺山資紀來台,吃了台灣米後認為口感與風味不佳,諸多嫌棄,便將「米」列為重點改造的項目。

談及台灣米的改造,郭忠豪認為需感念兩位日本人的重要貢獻,一位是在台灣赫赫有名的八田與一。他興建嘉南大圳後,放水沖刷整個鹽分地帶,讓土地更加肥沃,改良了雲嘉南一帶的土質。另一位是「蓬萊米之父」磯永吉博士,他發現北投的溫度與日本九州相似,進行米種的改良,促成後來的台灣蓬萊米育種成功。

戰後台灣民生物資匱乏,美國國會通過《1951年共同安全法案》提供大量援助,將麵粉輸入到台灣。郭忠豪認為,此項政策也影響了台灣人的飲食習慣,從米食為主的國家逐漸轉變成麵食。

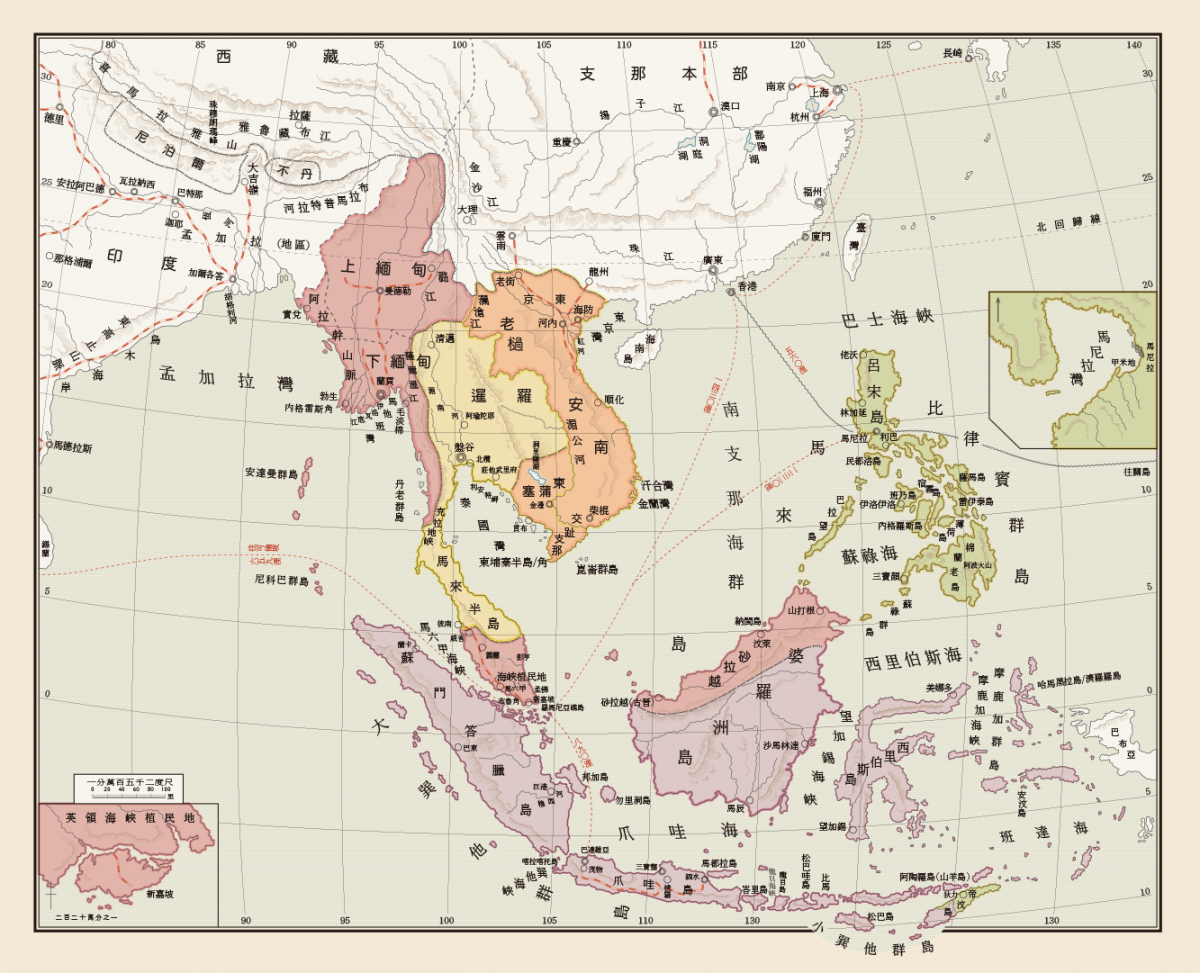

1945年後國民政府來台,大江南北的味道隨之而來,其中外省族群的移入,對牛肉的食用有結構性的改變,影響最大的要素就是「沙茶」。潮州汕頭人又被稱為「東方的猶太人」,他們非常團結、擅長做生意,很早就布局東南亞,到泰國、馬來西亞等地做大米、食材與中藥材的貿易。他們改良馬來西亞、印尼當地的「沙嗲醬」為「沙茶」,並引進台灣(牛頭牌沙茶醬的創始人劉來欽就是潮州人)。郭忠豪說,「台灣沙茶的味道比較重,加在牛肉上面,非常match,不僅刺激台灣對牛肉的消費,甚至在海外,只要有華人的地方都聞得到沙茶的味道。」

近20年來,台灣有許多來自東南亞的新住民,他們將原鄉獨特的香料、食材、技術與飲食文化引入,成為台灣味道的資產。郭忠豪指出,「風土」是食材產地的土壤與氣候;「技術」來自烹調方式(刀功、佐料與高湯);「口味」則是族群飲食記憶的一部分。「我覺得是『風土』、『技術』以及『口味』,慢慢形成了台灣味。」

▇「台灣味」與它們的產地

歷史學者郭忠豪從時間向度追溯台灣味的演變,地理學家洪伯邑則從空間上的轉移來理解台灣味的塑造,從餐桌上的食物回溯到產地,追尋台灣味的根源。

「我們不能只是想到食物本身」,洪伯邑認為,食農一家親,我們必須回到產地,將台灣農業的發展進程納入思考,方能更完整理解台灣味到底是什麼意思。

早期農業是維持國民生計的重要來源之一,不僅務農人口多,農業文化也對生活有深遠的影響。「務農本身與土地產生的關聯,是很重要且深層的文化累積。」洪伯邑分享自家過去是碾米廠,「從我阿公、阿嬤和農業的關係,可以看到,人、土地與整個社會的連結其實是很強的。」

從什麼時候開始,台灣社會逐漸與農業疏離了呢?洪伯邑將台灣農業發展分為三部曲:1960年代前尚未工業化階段,1960至90年代的工業化、都市化階段,以及2000年以降的本土化、全球化階段。

國民政府來台後推動十大建設,台灣進入高速且強勢的工業化過程。建造工廠需要大量土地,於是原本農耕的土地變成大規模的工業區。隨著土地利用的巨大改變,大量鄉村人口也往都市、工業區移動。在這個以農養工的政策下,人們對於務農的價值觀也開始轉變。

「我是1974年生的,是鄉下長大的小孩。」洪伯邑分享自己成長過程中,常聽到諸如「若不好好讀冊,以後就去種田」的警語。「當時的觀念裡,更美好的生活應該是離農的生活——最好不要務農,太辛苦、太難賺錢了。」台灣人開始重新定義農業與自身的關係,要過好生活就得去工業區上班,在城市裡生活,與農業的關係漸漸疏離。

在社會內部農業/工業此消彼長的這段時期,台灣農業技術大規模地向外移動。1971年退出聯合國後,台灣以農業技術推廣做為外交手段,與國際社會保持交流,例如將茶葉技術與茶種推廣至越南、泰北等地。

「回到餐桌本身,農業是製造食物的重要源頭,台灣味本身的意義,也在這個時候開始產生了一些變化。」洪伯邑說。

從90年代到2000年以降,台灣經歷了解嚴及民主化運動,本土意識逐漸萌芽,在社會中不斷進行辨證與反思,此外也對全球化、工業化及都市化之後的各種食安問題提出質疑。當代有許多年輕農民,對農業與台灣社會的關係進行新的思考,這些都與「本土」的想像以及重新定位有關。開始強調我們應該吃本土生產出來的東西,珍惜從這塊土地生長出來的產物。

洪伯邑進一步追問:人們從地方創生的角度,重新思考我們與食物和農業的關係,也由此來反思工業化、都市化及全球化帶來的一些問題。可是全球化有因此消失嗎?沒有。台灣與外界的跨國性農業交流,有因此消失嗎?也沒有。70年代的外交政策下,農業技術和農種在國外落地生根,生產之後也要行銷各地,此時來思考「台灣味」,又更加複雜了。

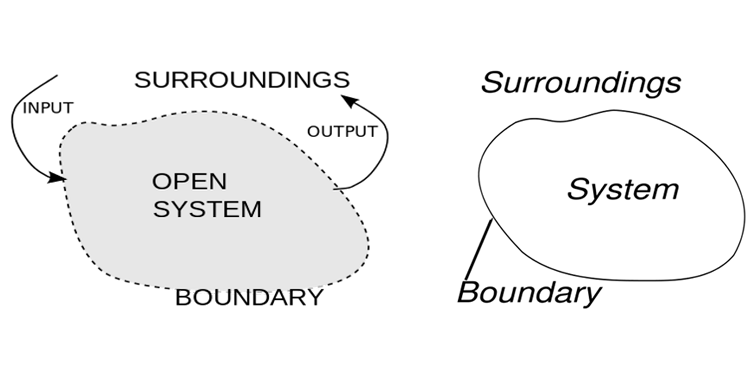

▇實在的邊界vs多孔性的邊界

郭忠豪從台灣是移民社會,來推論台灣味是移動的。洪伯邑則觀察到,在強調本土性的今日,「我們似乎很焦慮地想要畫出實在的界線,把台灣味的界線框出來。」

他舉台灣之光珍珠奶茶為例,做為「台灣味」的代表,珍珠奶茶重新經歷了全球化的過程,「當我們驕傲著珍珠奶茶行銷全球的時候,我們似乎又希望把那個界線放開,讓移動可以更強烈,讓本來是一條實實在在的邊界線,變成是多孔性的邊界線。」而這個多孔性,正符合郭忠豪前述分享的台灣史:各種人事物到台灣的移動、流動。

「當我們試圖要鞏固本土的台灣味時,其實一直擺盪在:邊界到底是多孔性的樣子,還是應該要有一個本土的、實實在在的邊界呢?」身為地理學家,洪伯邑試圖尋找台灣味在空間上的邊界到底在哪裡?

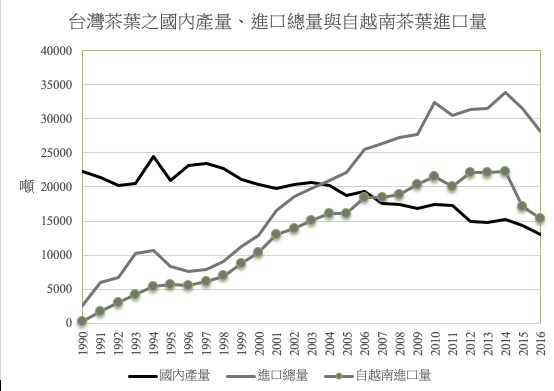

再以「台灣茶」為例,洪伯邑接續討論:清領時期的移民將福建的烏龍茶種與製茶技術帶到台灣,在台灣這塊土地上研發,創造出屬於台灣自己的烏龍茶。其後台灣茶名揚國際,受到肯定後,開始把茶的意念、茶的製作等概念往外帶。而當珍珠奶茶熱銷全球,手搖飲料店一間間地開,本土種植的茶葉供不應求,就需要從國外進口茶葉回來。「可是當我們面對台灣味,要強調本土性時,心理上好像會產生一些矛盾。」

「當我們開始用罐裝茶、手搖茶等不同飲茶方式與茶產生關係,那便需要大量的茶葉。」食物的消費端與生產端是相互影響的,台灣產茶的成本越來越高,產量卻越來越少,而整體消費量則持續往上攀升,因此需要大量進口茶葉來填補需求。

每年台灣從斯里蘭卡、印尼、印度、中國等地進口茶葉,其中最大宗的進口國來自越南,「從2016年起,每年超過3萬噸茶葉進口,其中越南茶葉占了將近8成。」

即便日常生活中我們喝的手搖茶、罐裝茶等飲品,許多原料是從越南進口的茶葉,許多人仍對越南茶抱持著偏見:「啊嘿歹茶啦!」、「傷害我們本土的茶」、「有農藥啦」此類負面的想像。

台灣茶的消費行為,再度牽動了邊界與移動的議題。在溯源茶飲這項台灣味時,出現了一個大問題:大量引進的越南茶是誰在做的?越南多山,本身也產茶,歷史悠久。而目前不管是南越或北越的主要茶區,都有台灣人種茶、做茶,種的不僅是當地的大葉種茶葉,也有許多台灣茶種,例如金萱、烏龍。

「思考台灣味的本身,要把台灣整個政經社會的脈絡納入思考:台灣味是如何煉成的?珍珠奶茶的味道是如何煉成的?我們對於越南茶的諸多偏見又是怎麼煉成?」抱持著這些疑問,洪伯邑動身到越南尋找台灣茶的蹤跡。

▇在越南做的台灣茶,還是「台灣味」嗎?

1990年代,前總統李登輝不僅是本土化運動的重要推手,也是「南進政策」的重要推廣者。他在推動本土化過程中,意識到不能在經濟上過度依賴中國,因此透過「南進政策」,分散過多台商到中國投資的風險。

在南進的號召下,一群台灣人來到越南投資茶葉。洪伯邑在田野調查中訪談這些越南台商,他們都認為自己是在越南做台灣茶,「在他們的觀念中,他仍是在做台灣茶,只是在越南製作。

2000年之後,年輕農人重新去思考如何藉由農業,重新建立與土地的關係,主張保護台灣本地小農、鼓吹消費本土作物。「但這樣的『本土』觀念與前述在越南做台灣茶的觀念產生扞格,產生了二元對立狀態,因而形塑了我們對於越南茶的負面想像。」

當台灣本島不斷強調在地性時,自然將前述在越南製作的台灣茶歸類為外地茶、外來茶、越南茶。這讓當地的台商深感不平,「他們心中都有一股不吐不快的氣,認為自己明明就是帶著台灣的技術與台灣的茶種到越南去做,同樣也是在做台灣茶啊!」

面對此種偏見,越南茶商並沒有乖乖受欺侮,而是起身反擊。幾年前,在某一場台灣茶的比賽中,有越南茶混入參賽,並且得獎了,這對那些在越南做茶的台灣人是一大鼓勵,證明台灣茶種、台灣技術,即使在越南也能製作出好茶。

此外,在越南當地,台灣茶也是一種重要的身分認同。洪伯邑提到,珍珠奶茶在越南競爭激烈,不僅台灣、中國,連越南當地的商人都希望能搶占商機,此時,強調使用台灣茶、台灣味的珍珠奶茶成為重要的宣傳元素。珍珠奶茶在越南鞏固了台灣性,維持了台灣人的驕傲,「此時我們所稱的台灣味,已不只是日常生活中的一個味道,更包含了我們台灣人的認同。」

綜合前述歷史發展與地理空間的觀察,洪伯邑認為,其實在不斷的畫界與跨界的動態中,「台灣味」一直存在,而這些畫界跟跨界的過程也從未停止。「我們對於自身的認同,其實一直存在著某種焦慮,尋找『台灣味』,同時在尋找什麼?」洪伯邑藉此追問:「『台灣』到底是什麼?如何在尋找『台灣味』的過程去理解『台灣』?」

台灣味並不侷限在島內生產的純正性,而是在與世界的連結;與其強制定義台灣味是什麼,更重要的是去看背後的過程——從餐桌到產地,台灣味是如何練就的。洪伯邑總結:透過描摹台灣味誕生、轉變、移動和跨界的過程,揭示了台灣社會的重要特質——多元與包容。●

(文字整理:吳致良)

|

|

|

作者簡介:地理角團隊 |

OB短評》#260 歧路見花的極品好書懶人包

●黑色花

검은꽃

金英夏(김영하)著,盧鴻金譯,漫遊者文化,390元

推薦原因: 議 文 樂

20世紀初,曾經有那麼一群「韓勞」,遠赴墨西哥追尋夢土,實則淪為苦力,在陰錯陽差的時空夾縫中展開一場個人的戰鬥。這個歷史角落裡的奇情故事,被金英夏處理得極具當代性,解剖刀般的想像力彷彿在昭告天下:韓流來了!【內容簡介➤】

●烏有

Forest Dark

妮可.克勞斯(Nicole Krauss)著,施清真譯,時報出版,360元

推薦原因: 文

猶太裔的以色列情結,文青們的卡夫卡夢,交相指涉的雙線敘事,層次細膩的隱喻。小說名字取自但丁《神曲》的開篇名句,漫遊式的鋪陳也頗有人屆中年的困惑感,誤入歧途,卻得見花園。【內容簡介➤】

●哎,吃甚麼好呢?空腹少年美食奇想錄

少年と空腹 貧乏食の自叙伝

赤瀨川原平著,楊明綺譯,東美文化,320元

推薦原因: 樂

戰後貧窮的日本再一次以成長中少年對於食物的慾望與匱乏標誌,將日常生活的平實提示出歷史情境的不凡閱讀。【內容簡介➤】

●如何清空父母的家

Comment j’ai vidé la maison de mes parents

莉迪亞.阜蘭(Lydia Flem)著,金文譯,寶瓶文化,270元

推薦原因: 議 文 獨 益

清空父母的遺物是一場斷捨離的考驗,每個物件都可以成為懷念的信物,整理起來,格外心事重重。作者以其心理分析的學養,把這段拉拉扯扯的心路歷程描述得繪聲繪影,五味雜陳。跟著走一遭,是練習,也是放下。【內容簡介➤】

●壽司魂

L’art du sushi

法蘭基.阿拉爾貢(Franckie Alarcon)著,李沅洳譯,時報出版,480元

推薦原因: 知 樂

嚴格說來,本書不是為熱愛壽司的饕客撰寫的美食書,而是透過日本職人精神的描繪,深入探索日本文化的精緻性。不是透過眼睛品嚐壽司,而是做為品味的日本精神。【內容簡介➤】

●白衣天使的天堂路

護理師咩姐、牛皮的醫院修(崩)煉(潰)日誌

咩姐、牛皮著,太雅出版,299元

推薦原因: 議 益

本書由護理師角度出發,以詼諧又諷刺的圖文搭配,揭露白色巨塔內種種不為人知的崩潰。不只是田野紀錄,也是具有豐富且犀利提問的性別醫療勞動日誌。【內容簡介➤】

●世界距離民主只有五天

一群中國少年的民主實驗

寇延丁著,衛城出版,380元

推薦原因: 益

作者寇延丁是身處中國基層的重要民主推手,本書呈現其最新的民主實驗。實驗雖然跌跌撞撞,但在逆境中的堅持與誠意,反而呈現出了最可貴的民主精神。【內容簡介➤】

●百工裡的人類學家2 厚數據的創新課

5大洞察心法╳6種視覺化工具,掌握人類學家式的系統思考,精準切入使用者情境

宋世祥著,果力出版,420元

推薦原因: 議

人文社會學科的研究,素來被認為學術性較高而較難應用於職場上的實際需求。人類學研究出身、現已取得商管學院教職的作者,透過本書示範了人類學研究方法如何與職場、市場等大眾需求結合,為學術研究與實務經驗搭建橋樑上,提供了重要參考。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量