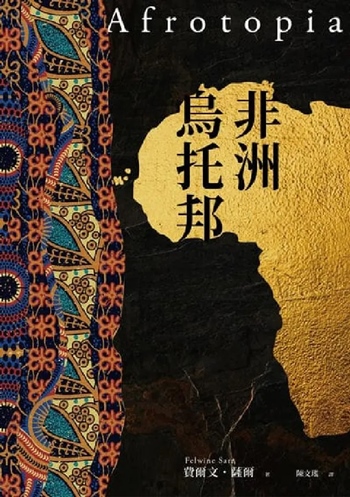

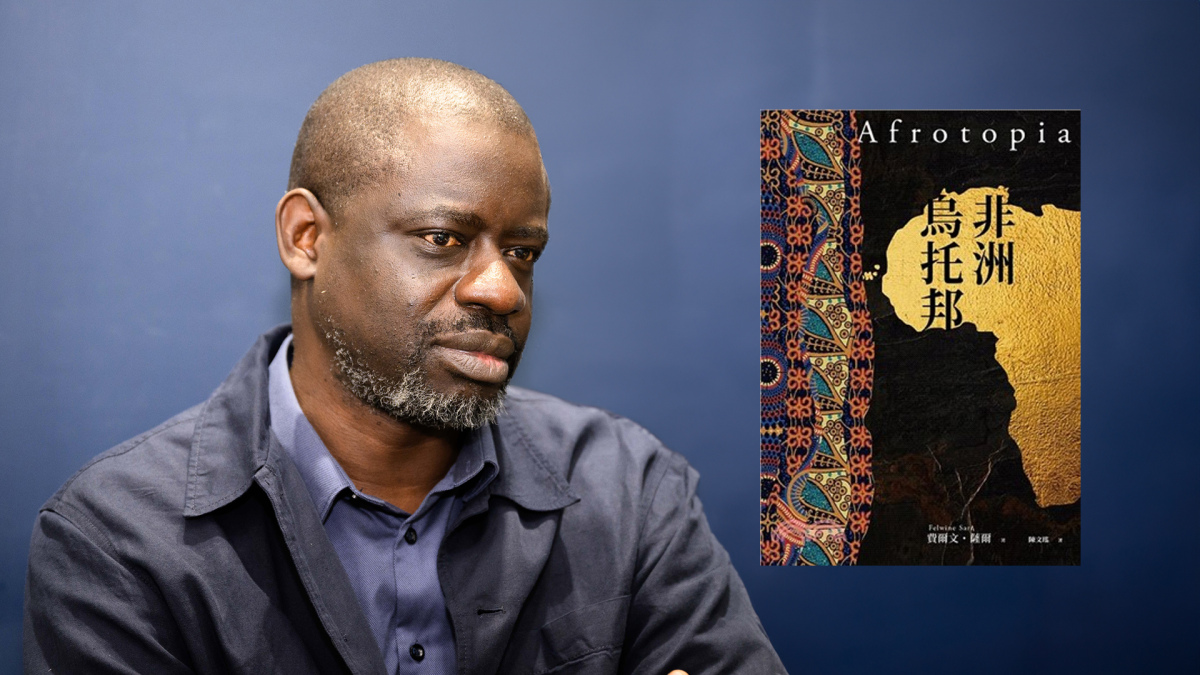

閱讀非洲.專訪》島嶼人是偉大的旅行者,面對國際列強,反思台灣:費爾文.薩爾《非洲烏托邦》

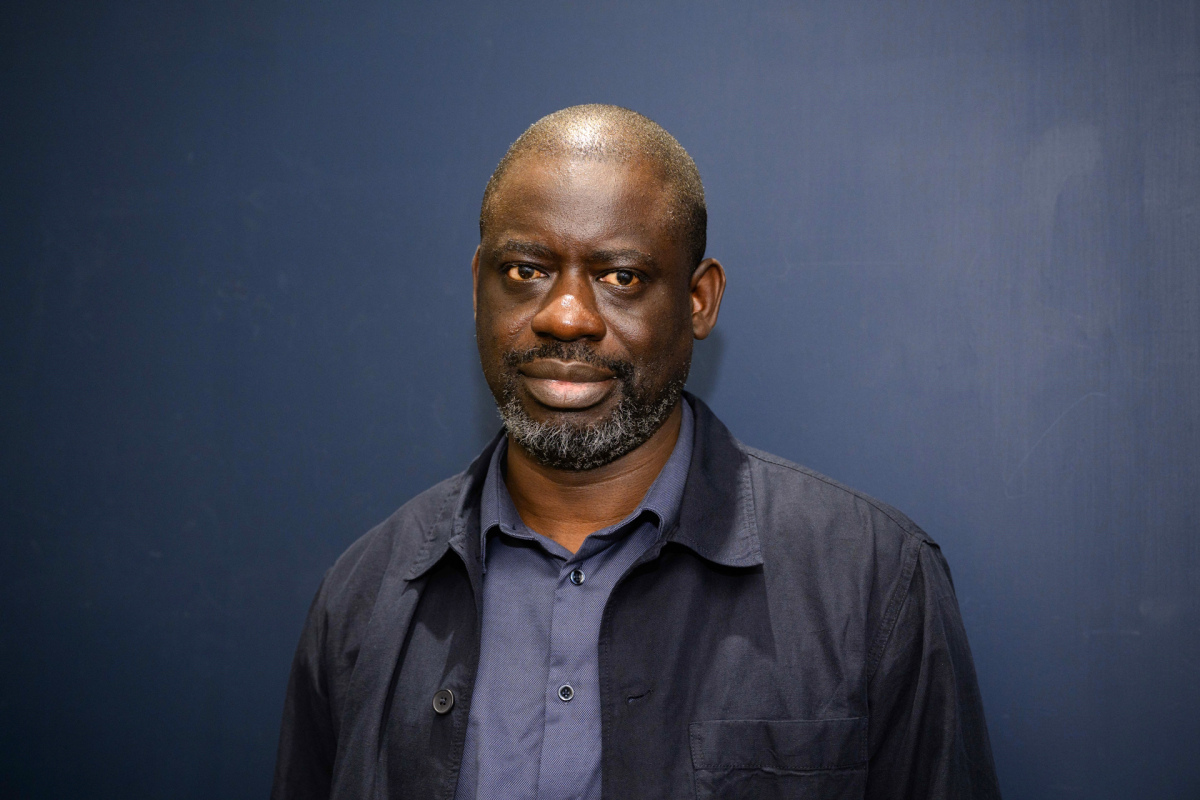

費爾文・薩爾(Felwine Sarr)是當代非洲最具代表性的經濟學者之一,他同時是文學家、音樂人與文化行動者,在法語世界具有高知名度。出生於塞內加爾,長期致力於非洲現代性、知識解殖與文化再想像的提倡與實踐。他曾在塞內加爾的加斯東・貝加(Gaston Berger)大學任教,現為美國杜克大學法語與非洲研究教授。

2018年,他與法國藝術史學者貝妮迪克特・薩瓦(Bénédicte Savoy)共同完成《歸還非洲文化遺產》的報告書,受法國總統馬克宏之邀,針對殖民時期非洲文物的歸還問題提出系統性建議。此報告引起了諸多迴響與討論。

南方家園近日出版了薩爾的代表作《非洲烏托邦》,書中融合哲學深度與詩性語言,反思非洲在全球秩序中的位置與未來可能。本書拒絕以西方發展模型為進步指標,主張從非洲自身的歷史經驗、語言與文化邏輯中,想像一條不被西方定義的道路。2025年3月,薩爾應邀訪問台灣。Openbook 閱讀誌邀請本書譯者暨此次訪談口譯陳文瑤,一同專訪薩爾,暢談語言與殖民,思索非洲、台灣與中國關係的相互借鏡。

➤易讀但保持準確與深度的寫作

Openbook編輯部:《非洲烏托邦》是一本比封面看起來更易讀的書,雖然裡面談的是台灣讀者較陌生的非洲,不過對台灣讀者而言,關於解殖、知識生產的自主性,以及在全球化與在地性之間尋找新的可能性,是我們相當熟悉且迫切的。請跟我們分享,您最初寫作本書的目的。

薩爾:我在一開始就設定好,希望這本書是易讀的。我想用一般讀者都能理解的語言來表達,同時保持它的準確與深度。有些學者在書寫時會大量使用術語,但對我來說,不論是論述型的文本,還是小說、短篇小說、創作類的文字,我始終希望能夠用清晰、簡單但不簡化的語言來傳達思想。

有個寫作時的小插曲可以分享:其實當我寫完初稿的時候,那份手稿被偷了(眾人驚呼)。對,真的——整份原始手稿被偷走了。

那時候我沒有備份,手邊只剩下一些草稿。我只好從這些片段重新開始,迫使自己用更直接的方式去書寫。於是,我寫出了一個比原本預期還要短,但更加聚焦、更加清晰的版本。

某種程度上,這位小偷幫助了我:我去掉了原本可能會更迂迴、更繁複的鋪陳,直接進入核心思考。最後這也成為你們現在看到的版本。

➤論述非洲,強調「群體」而非「民族」

陳文瑤:在您的書裡,我們看到,比起將國家侷限在某一片領土,或將身分認同侷限在種族或民族上,您或許更重視「群體」(communauté)的社會連結及其獨特性。可否跟我們進一步談談,從這樣的角度出發,您認為一個由眾多群體聚集而來的國家,是如何形塑其歸屬感或身分認同?

陳文瑤:在您的書裡,我們看到,比起將國家侷限在某一片領土,或將身分認同侷限在種族或民族上,您或許更重視「群體」(communauté)的社會連結及其獨特性。可否跟我們進一步談談,從這樣的角度出發,您認為一個由眾多群體聚集而來的國家,是如何形塑其歸屬感或身分認同?

薩爾:我之所以特別強調「群體」,而非「民族」這個概念,是因為在非洲,這些概念都還處於持續建構的過程中,尚未真正具備穩定而明確的定義。

1885年歐洲列強瓜分非洲後,原本長期共同生活的社群被劃入不同的殖民疆界。反之,有些從未共享歷史與文化背景的群體,則被納入同一片領土之內。這種分割與重組,並非出於對文化或歷史的理解,而是基於殖民列強對資源的爭奪:法國、德國、比利時等殖民者畫定邊界時,關注的從來不是這片土地上人們之間的歷史關係,而是土地本身的戰略與經濟價值。

在殖民統治結束、各國陸續獨立後,這些被劃定為「國家」的實體,有群體但沒有民族的概念。「民族」是通過疆界被構造出來的,相對地,非洲的「群體」是基於歷史經驗。因此,或許我們可以再往下提問:「民族」究竟如何形成?

➤法語,是殖民者的語言嗎?語言如何屬於在地?

陳文瑤:語言是殖民者控制殖民地的一種手段,您如何看待「法語」成為非洲的語言這個事實?非洲有非常多語言,儘管法語、英語等殖民宗主國的語言成為官方用語,近年來非洲有些國家越來越有意識地推動語言的多樣性,比如您的書裡也提到一些以自身母語創作的例子。但無可諱言地,使用法語、英語等強勢語言,某種程度可讓想法傳播給更多人,比如您就是以這樣的方式來替非洲發聲。那麼對您來說,如何在使用殖民者的語言時,擺脫殖民者加諸其上的思考框架?

薩爾:以我自己的經驗來說,我們從小學時期開始學習英語或法語等被視為「官方語言」的語種。不過,近年來在非洲,關於語言的討論有了更多反思。越來越多的聲音、主張與政策出現,強調我們應該重新找回自己的語言。

例如,盧安達的教育制度如今會讓孩子在小學階段先學習本地語言,直到進入中學才開始接觸法語。在塞內加爾,這樣的做法也逐漸被接受,許多學校會讓學生先學習地區語言,再進一步學習法語。這反映出一股新的風潮:語言學習的起點應該從自身文化出發,而非直接進入殖民語言的體系。

就我個人而言,我學習法語的過程並不是在強迫或暴力的脈絡下發生的。這也讓我意識到,語言與我們個人的歷史深度相關。我與法語的關係,是在某種程度上出於選擇與經驗的累積,而不是單方面的支配。也因此,我從不把它視為一種壓迫性的遺產,反而更傾向將它「屬己化」(appropriation)——也就是說,我們應當學會挪用它、轉化它,讓語言成為我們自己的,而不是一味地將它視為殖民者的工具。

經歷這麼長的歷史之後,我們不妨承認:法語如今已經是我們的工作語言,也是我們的創作語言之一。若從整個法語圈的人口來看,當今約有兩億講法語的人是非洲人。再過幾十年,非洲將可能成為法語使用人口最多的地區。從這樣的視角來看,法語實質上已經變成了一種非洲語言。

因此,我認為我們不需要再將法語視為一種外來的、殖民的語言。重點不在於語言本身,而在於語言所承載的象徵權力。真正需要去除的,是語言背後被殖民者加諸的文化與知識上的權力象徵。我們要超越的是這種符號層面的宰制,而非語言本身。

➤來自一座小島,安居世界:島民是偉大的旅行者

陳文瑤:您出生在塞內加爾的尼奧迪奧島(Niodior),但是小島並沒有限制您的想像,相反地,您認為住在島上的人,是一定要走出去的,因為島民會更快意識到自身空間的界線。是不是因為這樣的緣故,讓您更願意像一塊海綿般持續地吸收來自四面八方的養分?

此外,我們經常會遇到的兩難是,譬如在台灣,一方面鼓勵大家走出小島看看外面的世界,又希望看過世界之後能回到島上。您在到美國教書之前,曾在自己國內的加斯東・貝加大學教了13年的書,對這樣的兩難您有什麼體會?

薩爾: 對我而言,島嶼生活讓島民對「世界」更加敏銳。

在島上,這片土地是世界的縮影。很快就能走遍整座島,很早就會意識到一種召喚,來自島外,更廣大的世界。對我們島民來說,會一直認為「走出去」很重要。我認為,島民其實是一群偉大的旅行者。

我曾寫過一本書,可譯為「棲居於世界」或「安居於世界」 (Habiter le monde)。那是我對自己身分的想像:如果可能的話,我希望自己不是安居在某一個具體的地點,而是安居在「世界」本身。

我曾寫過一本書,可譯為「棲居於世界」或「安居於世界」 (Habiter le monde)。那是我對自己身分的想像:如果可能的話,我希望自己不是安居在某一個具體的地點,而是安居在「世界」本身。

我的歷程也反映了這樣的想法。我最初在塞內加爾求學,之後前往法國深造。完成學業後,我毫不猶豫地選擇回到塞內加爾教書,因為那就是我原本的規劃與願望。後來,我收到一份前往美國任教的邀請,於是我接受了。

在美國的經驗對我而言非常重要。它讓我從另一個地理與思想的位置觀看非洲,不再總是從與歐洲對峙的角度來理解我們的處境。這種從「第三方」視角的觀看,使我擺脫長期以來與歐洲正面交鋒的歷史視野。

我想,即使當時不是去美國,而是來到亞洲,我也會有類似的體會。因為最關鍵的不是地點,而是這些旅行帶來的視角轉換。它讓我同時能夠觀看「我所來自的非洲」,也觀看「世界作為一整體」的可能性。

我始終相信,對於一位研究者、一位學者而言,旅行是非常重要的經驗。因為旅行會迫使你打開視野、拓展想像,讓你理解世界的多樣性,也更清楚自己所處的位置。

➤那座島嶼,不只是實質的,也是精神上的,我隨時攜帶著

Openbook編輯部:聽了您的回答,我心裡有很深的觸動。是否可以這樣理解:從島民、旅行者,到學者的身分轉變,構成了您理解世界、選擇「安居於世界」的思考路徑。 您之所以渴望成為一位屬於世界的人,正是因為您本身就是一位島民。島民的經驗與想像,是您開展世界人視角的起點,這樣的理解正確嗎?

薩爾:是的,正如你所說。我將現實中的那座島,轉化為一座精神上的島。它一直跟著我,不論我走到哪裡,它始終在我心中,與我同行。 那麼,我要如何展現這座島呢?唯有透過文字、透過詩、透過我所創作的各種形式,讓它在書寫之中顯形。我的創作,就是我攜帶這座島嶼的方式。

➤來台灣之前,先查了GDP,但這不代表理解台灣

Openbook編輯部:同時具備經濟與文學雙重背景的學者並不多,儘管有一些例外,這樣的跨域結合仍屬少見。能否請您談談,這兩個知識領域在您的思考與創作中扮演了哪些角色?又如何彼此補足?

薩爾:經濟學的訓練讓我在看待世界時,會傾向使用比較理性、結構化的方式。這意味著我會依賴各種量化指標、比例分析,去評估某個社會或現象的狀態。這是一種以數據與模型為基礎理解世界的方式。

但另一方面,作家的身分則讓我得以走向更深層的層次,去觸碰那些難以量化、難以分類的人類內在動力與情感經驗。它使我能夠進入那些無法被統計所描繪的維度。

舉個例子,我在準備來台灣之前,當然也查了資料,例如台灣的國內生產毛額(GDP)大約是多少,並且將它與日本、韓國進行比較。這是典型的經濟學視角,可以讓我建立關於這個社會的初步輪廓。

然而,實際來到台灣後,我遇見的是人們的熱情、微笑,以及細緻入微的款待與對待他者的方式。這些都不是GDP可以呈現的,卻才是真正讓我與這個地方產生連結的東西。

這正是我想說的:有些東西,是經濟所無法衡量、也不會顯示在任何數據上的。而藝術與文學的訓練,讓我們學會如何看見並回應這些「非物質性的能量」與人類深層的創造性。

➤聚焦非洲的英雄電影《黑豹》

Openbook編輯部:在進入非洲文化作品的討論之前,想先請教您是否喜歡電影《黑豹》(Black Panther)?在我看來,這是非常典型的好萊塢敘事:它延續了超級英雄電影的架構,但同時也試圖融入許多非洲文化的元素。

當非洲文化透過好萊塢的語法被呈現時,對你來說成立嗎?侷限性為何?我們先從這樣大眾娛樂的角度開始,談您對非洲文化在藝文作品中的再現。

當非洲文化透過好萊塢的語法被呈現時,對你來說成立嗎?侷限性為何?我們先從這樣大眾娛樂的角度開始,談您對非洲文化在藝文作品中的再現。

薩爾:首先,這部電影《黑豹》是由好萊塢所創造的,是一位屬於漫威宇宙的非裔英雄。它所描繪的非洲形象,在經濟上非常富裕、科技上極其先進。我相信對許多非洲年輕人來說,看到這樣的再現會感到驕傲與振奮。這是少數將非洲擺在主體位置、而非次等地位上的商業大片,從這個角度來看,它確實帶來了積極的象徵意義。

不過,我自己的觀察則稍微更複雜一些。首先,電影中所呈現的「非洲文化」,其實是經過剪裁與混合的文化合成體。從不同地區擷取了各種文化元素,再將它們整合為一種視覺上可辨識、但實際上與具體歷史文化脈絡相距甚遠的「泛非洲」形象。這是一個象徵性的非洲,而非真實存在的某個地方。

再者,這部電影對高科技的強調,也讓它與「非洲未來主義」的概念產生聯繫。但這種科技導向的想像,本質上仍舊延續了一種線性進步論的敘事邏輯:國家只要科技發達,人民就會更好、國力就會更強。這樣的邏輯與當代主流的現代化想像並無二致,它並未真正帶來新的思維。

還有一點值得注意,電影中賦予力量的那顆神祕礦石——汎合金,它並非在地之物,而是外來的神話資源。這也意味著,力量的來源並非來自非洲自身,而是某種外部的賦權。

最後,這部電影隱含的另一個訊息是:非洲人唯有回到自己的土地,才能獲得力量與主體性。如果他們身在美國,即使同樣擁有血統與才華,依然無法獲得真正的力量。這種設定在某種程度上仍再現了一種結構性的邊緣處境,即使形象上非洲變得強大,權力的位置與文化敘事的邊界卻仍未真正移動。

➤非洲文學作品推薦

Openbook編輯部:可能有不少讀者在讀完《非洲烏托邦》之後,會對非洲的文學產生更多興趣,想進一步了解非洲的文化與思想脈絡。能否跟我們分享您認為很適合與《非洲烏托邦》一起閱讀的文學作品呢?

薩爾:我想推薦喀麥隆作家阿卜杜拉赫曼・瓦貝里(Abdourahman A. Waberi),他的小說《In the United States of Africa》(暫譯:非洲合眾國)是一部非常引人深思的作品。

薩爾:我想推薦喀麥隆作家阿卜杜拉赫曼・瓦貝里(Abdourahman A. Waberi),他的小說《In the United States of Africa》(暫譯:非洲合眾國)是一部非常引人深思的作品。

在這本小說中,瓦貝里構想出一個徹底顛覆現實秩序的烏托邦:非洲成為全球最繁榮的地區,在經濟、文化甚至精神層面上都高度發展。相對地,歐洲與北美則陷入貧困與混亂。在這樣的設定下,是歐洲人開始試圖移居非洲、尋求更好的生活條件——小說將我們習以為常的世界徹底反轉,藉由文學的形式想像一個不同於當代邏輯的非洲未來。

這部作品所描繪的非洲烏托邦,雖然發生在虛構的敘事中,但對我來說,小說中所提出的許多觀點與願景,在現實世界裡其實是可以逐步實現的。

➤開過獨立書店,沒獲利;開出版社(不小心)賺到(不少)錢

陳文瑤:您過去曾經開過獨立書店,想請您分享,經營書店或投入出版工作的經驗。書店當時的經營狀況如何?有沒有遇到什麼挑戰?

薩爾:(大笑)說到書店,其實我當時開的那家獨立書店真的沒有什麼盈利,賺得太少,最後就只好收掉了。

但出版社的狀況就完全不同了。這家出版社其實一開始也不是那麼順利。前10年我幾乎都在賠錢,一直不斷投入,卻看不到回收。但後來我出版了一本書:塞內加爾作家穆罕默德.姆布加爾.薩爾(Mohamed Mbougar Sarr)的《人類最祕密的記憶》(暫譯,La Plus Secrète Mémoire des hommes),這本書在2021年獲得了龔固爾獎(Prix Goncourt),從那之後情況徹底改變。

但出版社的狀況就完全不同了。這家出版社其實一開始也不是那麼順利。前10年我幾乎都在賠錢,一直不斷投入,卻看不到回收。但後來我出版了一本書:塞內加爾作家穆罕默德.姆布加爾.薩爾(Mohamed Mbougar Sarr)的《人類最祕密的記憶》(暫譯,La Plus Secrète Mémoire des hommes),這本書在2021年獲得了龔固爾獎(Prix Goncourt),從那之後情況徹底改變。

因為得獎,書大賣,我也賺進了一大筆錢,幾乎完全彌補了過去10年的虧損。這筆收入讓我未來10年可以更自由地出版自己真正想出版的書。這段經歷也讓我深深體會到一件事:做出版,要堅持自己相信的內容與價值,即使一開始不被市場接受,也要撐下去。

目前我出版社出版的書大致可以分成5個類型:詩、戲劇、敘事(包括傳記)、小說,以及論文集或哲學作品。我也設立了拉丁美洲相關的出版支系。

我的出版理念之一是支持年輕創作者。比如剛才提到的得獎作家,他非常年輕,是我們出版社的作者之一。同時,我也會出版一些雖已過世,但文本價值高的作家作品。

➤面對中國的,非洲與台灣

Openbook編輯部:對台灣來說,有個長期存在的兩難:我們一方面可以選擇仰賴像中國這樣的經濟大國,這條路相對直接、也可能更容易取得短期資源;另一方面,若希望將自身的文化與經濟定位朝向歐美或其他國際舞台,這樣的選擇則會面對更多結構性的挑戰。這樣的處境,讓台灣在與世界互動時,總是處於一種拉扯,尤其身處於強鄰之側,必須不斷調整自身的姿態與策略。非洲近年與中國的合作也相當緊密。我想請教的是:您在《非洲烏托邦》中強調的「自主發展」視角。在與大國進行合作時,非洲如何避免被主導,進而維持自身的發展主權?

對您而言,非洲在面對中國、美國、歐洲等國際力量時,需要什麼樣的準備與想像力?這樣的經驗,是否也能為台灣提供某種啟發或參照?一種與大國合作但不失去自主性的模式?

薩爾:很難(苦笑)。

舉例來說,像剛果、肯亞、盧安達等國,之所以與中國有非常緊密的合作關係,是因為雙方在現階段各有所需。中國需要這些非洲國家的礦產與原物料,而這些國家則亟需基礎建設資源,因此雙方形成了一種密切、但實質上極度不對等的關係。

即便多數非洲國家清楚這樣的合作並不公平,但出於短期的需求與生存壓力,他們往往無法取得較佳的談判條件,也難以真正主導合作的方向。這其實是我們當下最真實的困境。

我們當然有一種意識上的傾向:儘可能不要只與舊有的殖民宗主國合作,而是要擴展我們的夥伴選項、多元布局。但實際上,政治與經濟環境往往並不允許我們做出自由的選擇,這也是非洲當下所面對的矛盾之一。

我的看法是:如果非洲能夠被當作一個整體來思考與行動,我們或許就能建立起更強韌的協商基礎,有足夠的力量與其他強國對話與交涉。但事實是,這樣的整合尚未實現,而這正是我在《非洲烏托邦》中所提出的一個關鍵問題:我們需要的是新的想像與集體行動的可能,但這仍是一道尚未被解決的難題。

➤與其悲觀,不如樂觀積極

Openbook編輯部:想再請教關於書名本身的問題。「烏托邦」這個詞,帶有某種「過於理想化」的語意。在《非洲烏托邦》這本書中,我們也可以感受到,您採取非常積極、甚至可以說是樂觀的語氣書寫未來的可能性。

不過我們都知道,非洲當下面對的現實,充滿了困難與挑戰。我很好奇,這種樂觀的傾向,是否正是一種策略性的選擇?對您來說,烏托邦是面對當代困境的姿態:試圖扭轉悲觀想像的積極對抗方式嗎?

薩爾:談到「烏托邦」這個詞,其實它有兩層意思。一方面,在一般語境中,我們會把烏托邦理解為「不可能實現的理想」,是種永遠遙不可及的狀態。但在哲學脈絡裡,烏托邦指的不是「永遠無法實現」,而是「尚未實現」的可能性。

我認為,我們應該重新詮釋這個詞的意義。很多曾被視為烏托邦的想像,事實上已經成為我們當今的現實。或許10年前、20年前某些構想還被認為過於理想主義,但今天它們確實已經實現了。所以在這本書裡,我確實是以樂觀的語調來書寫未來的非洲,因為我相信,非洲具備真正的潛力。

不論是從人口規模、經濟形式,還是年輕一代所代表的人力資本來看,非洲其實擁有非常強大的結構條件,它完全有機會在世界的未來中扮演舉足輕重的角色。

我們必須擺脫那種認為「非洲註定悲慘」、「非洲是被詛咒的」這類深植人心的敘事模式。我希望透過語言、透過重新想像、透過文化再現與實際行動,去挑戰這些內化的悲觀預設。

因為那些危機與歷史創傷,我們其實早就知道了——我們不需要再反覆強調災難,也不該對絕望津津樂道。我主張的,是一種積極、主動的烏托邦想像。我相信烏托邦不只是夢想,它也可以是行動的方向。

非洲長期受到「非洲悲觀主義」的籠罩,而我之所以採取這樣的策略書寫,正是為了與那種視角拉開距離。我想提出的,不只是希望,而是一種具備實踐可能的希望。

Openbook編輯部:我相信對台灣讀者而言,這樣的觀點也格外能引起共鳴。畢竟我們長期處在大國之間,夾縫求生,過去也累積了不少悲觀敘事。也許正因如此,我們更能理解您所提出的這種積極觀點,從樂觀中找到行動的力量。非常感謝您今天的分享。

薩爾:謝謝。如果我的想法真的能為你們帶來一些共鳴,那我會感到非常欣慰與高興。●

【延伸閱讀】閱讀非洲‧書單》10部文學認識當代非洲 ft.阿迪契、迪奧普、歐比奧馬、米亞・科托、柯慈與古納 |

●

●

●

●

漫射計畫》穿越漫畫百年,翻開《臺灣日日新報》看日治時期報紙漫畫的社會功能

報紙上的諷刺漫畫,除了博君一笑,往往還具有以軟性方式傳播政策、摘要國家大事等社會功能。日治時期維持最久的報紙《臺灣日日新報》中,以漫畫家國島水馬為主筆的「臺日漫畫」專欄,自1920年起18年間累積的漫畫作品,得以一窺該時期日人眼中臺灣的風土民情,別有一番趣味。本篇以三個關鍵字邀請讀者與文學系博士鳳氣至純平,一起來場漫畫穿越。

➤關鍵詞:「臺日漫畫」|溫和而且站在官方立場的諷刺

要討論日本殖民統治時期的「臺灣漫畫」,亦即在臺灣發行的報章雜誌所刊登的漫畫作品,必須從《臺灣日日新報》(以下簡稱《臺日》)的「臺日漫畫」專欄談起。

《臺日》是日治時期維持最久的日刊報紙,「三大御用報」之一,具有很鮮明的親官方立場。「臺日漫畫」專欄曾於大正9年(西元1920年)及大正10年(西元1921年)1月1日,分別以新年特輯的形式出現,爾後從大正10年11月6日起,每週刊登一次持續至昭和9年(西元1934年)。雖然後來數度更改專欄名稱,同時減少刊登頻率,但至少維持至昭和14年(西元1939年)6月。前後18年的時間內,刊登了數千筆的作品,提供讀者娛樂效果。

當時的漫畫可能和現代讀者想像的漫畫不一樣。雖然1920年代後半開始出現多格的連載漫畫,但沒有現在人較熟悉的,具有故事性、連續性的長篇漫畫。

實際觀察「臺日漫畫」專欄,以漫畫形式來說,有單格作品、多格作品;文字呈現方式有臺詞、無臺詞附上旁白說明,亦有完全無文字純圖片的作品。有關漫畫作者,除了專欄編輯國島水馬等少數作者之外,諸多作者使用筆名,就算是使用本名也僅發表一、兩次,其身分難以查證。

內容方面,利用日文諧音梗等無厘頭的笑話居多,另有藝妓似顏繪(頭像)、用圖像回顧一週大事、讀者投稿的拼圖遊戲等。作品常常使用日本歷史典故、歌舞伎等傳統藝能,解讀上增添了一定程度的難度。

相對少數的政治、社會議題作品裡,值得一提的是「標題作品」。從專欄設置開始至昭和9年4月30日,固定由國島水馬執筆,即使版面大小有所變動,但每期皆在欄內最顯著處(多數位在右上角)刊登附上專欄標題,帶有諷刺性的單格漫畫,作品以近期(大約一週內)的新聞為題材,包括政治、經濟、產業、社會事件等,以當期刊登的專欄為例,議題包括糖業、鐵道、總督府人事案等。

翻閱《臺日》,可以發現漫畫題材相關的報導,且漫畫與報導的論調、立場幾乎一致。換言之,即使帶有「諷刺性」,由於是御用報紙的漫畫專欄,其內涵相當溫和,甚至是站在官方立場的諷刺。

➤關鍵詞:「國島水馬」|作品數量眾多,立場保守,將妓權運動貶為邪教

《臺灣日日新報》的「臺日漫畫」專欄,是臺灣日治時期最大、最長壽的漫畫平臺,該專欄的重要推手,就是國島水馬。

國島水馬本名國島守,另有すゐば(即水馬)、近衛忠成(「此畫免費」的諧音)等筆名。目前可知的生平經歷很有限,包括生卒年。他曾到東京遊學,將「俳畫」(搭配圖畫的俳句)投稿給文藝雜誌《ホトトギス》(小杜鵑)。爾後於大正5年(西元1916年)進入臺日社,大正10年(西元1921年)起,長時間負責編輯每週一期的「臺日漫畫」專欄,直到昭和9年(西元1934年)7月離職,編輯一職由野村幸一接任,但國島仍然持續在《臺灣日日新報》、《臺日グラフ》(臺日畫報)等刊物發表作品。

國島擔任編輯期間,每期平均8~9則的作品裡,約莫一半以上的漫畫由他本人執筆,同時籌備各種投稿企劃。投稿作者包括臺籍作者,如當時尚未出名的畫家藍蔭鼎、許丙丁等人,專欄提供這些「素人」習作、發表的園地。

國島的作品裡,最具特色的是「標題作品」:單張諷刺畫,雖然立場基本上較接近官方,如大正11年(西元1922年)7月16日的標題作品,描繪當時興起的「妓女自由廢業運動」(妓女非經由業主同意,自行宣布停止執業),國島將運動提倡者稻垣藤兵衛描繪為邪教教主,顯示其保守立場。

在職期間,國島也會參加「臺灣美術展覽會」(簡稱「臺展」),在大正12年(西元1923年)第2回臺展時,他以作品〈范謝將軍〉入選東洋畫部。每年秋季臺展舉辦時期,漫畫專欄也刊登戲仿當年展出作品的單張漫畫。

國島離職後,投入〈臺灣漫畫年史〉的創作,以明治28年(西元1895年)至明治昭和13年(西元1938年)每年的大小事件,繪製每年一幅漫畫,共44幅。昭和15年(西元1940年)1月在臺北舉辦展覽會後,也在全島舉辦巡迴展。該展覽受到新聞報導的期盼,希望有助於促進當時殖民當局所推動的皇民化政策,可見活動背負著「寓教於樂」的任務。展覽中除了〈臺灣漫畫年史〉之外,也展示各種諷刺小品,共200件,整體規模相當可觀。

無論是漫畫或畫作,國島水馬的圖像創作能量很驚人,無疑是日治時期圖像創作者的重要人物之一。

➤關鍵詞:「豐島舜吉」|逗趣的寓教於樂,也發表漫才腳本

豐島舜吉的漫畫作品量相當多,但和國島水馬一樣,其生平也有許多不詳之處。豐島是京都人,大正11年(西元1922年)在京都雅松尋常高等學校擔任代課老師,大正14年、昭和元年(西元1925~1926年)則任職於臺北市太平公學校,擔任美術老師。此外,他也擁有藝術家、漫畫家、《臺灣日日新報》特約撰稿人等多重身分,文章類型包括:1、藝術評論,如展覽心得、藝術觀賞指南,以及美術教育觀察等;2、社會評論,如女性議題、音樂查禁問題等。圖像作品包括中國題材的水墨畫風格作品,如〈李白之圖〉、〈陶淵明之圖〉等,另有各地的素描,他似乎鍾愛淡水,留下一批美術畫作品。

豐島舜吉的漫畫可說結合其藝術才藝與敏銳的觀察力,多數作品以一張圖搭配短文的方式呈現,例如〈歲晚情景〉、〈經濟漫畫〉等不定期連載。比較特別的是,豐島舜吉的作品並非刊登於國島水馬的「臺日漫畫」專欄,而是穿插在政治、社會欄,唯一的例外是以七張圖回顧上週大事的〈一週繪日記〉,該連載持續了一段時間。

附圖作品題為〈漫畫之公學校〉(公學校的漫畫),是同名連載的其中一期,以豐島舜吉慣用的「圖配文」的方式,不難想像發想來自漫畫家自己在職場的所見所聞。值得一提的是,該作品是日治時期少數使用「臺語」(或可說「擬」臺語)的漫畫,內容描述公學校師生的有趣互動: 學生:「這隻雞給您吃。」 老師:「你們賺不多了,不可以這樣破費。真感謝!」 一方面取笑把活雞當作歲暮(年末賀禮,日本習俗)的學生,另一方面有點自嘲式的,諷刺日本人老師嘴上說「不可以」最後卻收下禮物的雙面態度。

昭和11年(西元1936年)起,豐島舜吉開始在《臺灣警察時報》發表漫畫作品,配合主要讀者(警察同仁),以警察工作上的小趣事為題材,甚至發表搞笑短劇、漫才(日本的雙人脫口秀)等腳本。《臺灣警察時報》時期的作品,令人發笑、逗趣的內容中,隱含一定程度的教化成分,如衛生、文明觀念,及反映戰爭時期呼籲民眾配合國家政策等,可以看見1930年代後期的漫畫回應國家「寓教於樂」宣傳需求的走向。

綜觀豐島舜吉的作品,可以觀察到當時漫畫家與藝術家之間尚無明確界線,而他也遊走於兩種身分。耐人尋味的是,他向來強調漫畫的「政治性」與「爆發力」,從社會事態諷刺到呼應國策,其「政治性」的實質,是很值得再深究的議題。●

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「典藏櫥窗》關鍵詞:『臺日漫畫』」、「典藏櫥窗》關鍵詞:國島水馬」及「典藏櫥窗》關鍵詞:豐島舜吉」。

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量