首爾書展》民間集資的國際書展,獨立價值與創意蓬勃:專訪KPA會長尹哲鎬 ft.開書店的前總統文在寅

【Openbook首爾特派記者林欣誼現場專訪】首爾國際書展(Seoul International Bookfair,SIBF)今(18)日開幕,臺灣館吸引大批韓國民眾參觀。臺灣館策展顧問、臺北書展基金會董事長郝明義回顧,2008年臺灣在首爾書展因受中國打壓、需在手冊與官方網站使用「中華臺北」(Chinese Taipei)名稱參展,當時新聞局長謝志偉拒絕被矮化,臺灣因此取消參展。今年臺灣「名正言順」擔綱首爾書展主題國,可說是臺韓交流的新起點。

韓國前總統文在寅於下午造訪首爾書展並發表演講,引爆轟動,大批民眾跟隨搶拍,足見他受愛戴程度。文在寅特地撥空到訪臺灣館,仔細聆聽郝明義的導覽解說。兩人針對臺韓的歷史與文化有簡單的交流,文在寅對二二八事件有一定的瞭解,因為第二天就發生了韓國的濟州四三事件。

➤卸任總統開書店,南韓愛讀書的前總統文在寅

首爾書展的主辦單位韓國出版協會(Korean Publishers Association,KPA)成立於1947年,是韓國出版業界的主要代表組織。自2017年出任會長至今的尹哲鎬表示,首爾書展這10年來人氣大幅上升,尤其以獨立、個人出版展位的活力吸引年輕族群,加上網路社群等宣傳效應,現已成為「年輕人必訪勝地」。

尹哲鎬接受本刊專訪時指出,首爾書展與臺北書展不同的是,韓國總統礙於政治因素很少造訪書展,但文在寅總統本身就是愛書人,卸任後更自己經營社區型小書店,也在本屆書展內有展位,因此他今天現身書展深具指標性意義。

「政治人物帶頭逛書展、倡導閱讀,對產業具支持意義,尤其韓國總統卸任後不是鋃鐺入獄就是遭逢不幸,少有能以平凡人身份繼續生活,文前總統以書店老闆的身份來參加書展、與讀者互動、賣書,展現不同於政治人物的日常面貌,是民主穩定發展的象徵,對民眾而言也大大增加了親近感。」尹哲鎬說。

尹哲鎬表示,過去臺韓的出版交流就相當熱絡,雖然在政治層面上,韓國受到中國影響,與台灣的官方往來相對受限,但他強調,韓國與台灣在歷史與文化上有許多相似經驗。今年也正值兩地脫離日本殖民統治80週年,雙方不僅共享戰後的社會與政治體制發展歷程,也都深受西方文化影響,情感基礎相對接近。相較中國以人口與市場為優勢,台灣在中華文化的出版面向所展現出的多元與細膩,也讓韓國出版界逐漸理解並產生興趣。

➤100%由民間集資主辦,公協會對書業與政策的高度影響力

KPA長年來積極倡導公共議題,包括推動與捍衛圖書定價制、促成《出版振興法》修訂,2022年以來串連各界對Google、Apple兩大平臺發起國際訴訟,抗議他們壟斷App內支付通路、收取過高佣金,壓縮遊戲商、網路漫畫與小說出版商利潤。

2024年首爾書展期間,韓國文化體育部(以下簡稱文體部)因指KPA未歸還相關回饋金等爭議而停止對書展補助,開幕當天KPA成員身披白色抗議肩帶站成一排,上書「丟書的總統,書文化要死了」(책 버리는 대통령, 책문화 죽는다)、 「文體部轉身不理的書展,由讀者來拯救」(문체부가 등돌린 도서전, 독자들이 살립니다)、「扼殺出版自主,文化獨裁復活」(출판자율성 말살, 문화독재 부활)」等字樣,在臺上致詞的官員面前直接表達抗議 ,通過網路的傳播到臺灣,十足震撼了臺灣出版人。

尹哲鎬提到,他和許多KPA的成員都從大學時代起就投入民主抗爭運動,他們這一代是經歷過韓國從獨裁過渡到民主,深信推廣文化事務除了靠政府之外,公民社會的力量更不可或缺,所以KPA向來積極號召業界、強化公協會的運作。「但與其說KPA掌握話語權,不如說我們是一群敢講話的人,會督促政府關注、制定相關政策。」

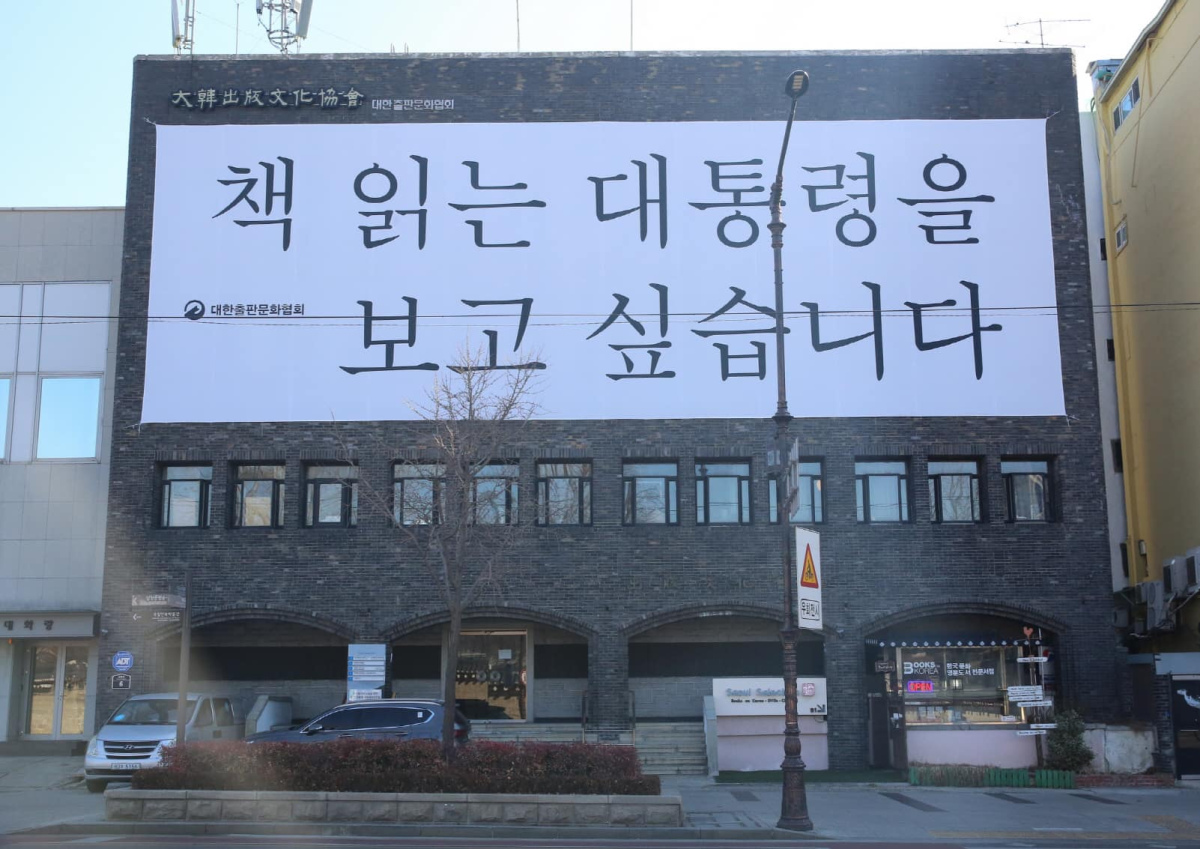

KPA的社運性質強烈,捍衛出版自由不遺餘力,尹哲鎬表示:「正因在過去言論與出版被壓制的時代,出版人仍持續努力出版優秀書籍,這也形成了我們出版界的傳統。因此我認為在文化領域,出版界相較於其他領域可能更具有社會意識,也更有發聲的力量。」因此2024年底,KPA特地在協會所在的出版文化會館前設立「守護者」紀念雕像,紀念在威權時期為了出版自由犧牲與奮鬥的出版人,銘記出版自由與文化價值。

事實上,直到2013至2017年朴槿惠任職總統期間,韓國媒體還爆出政府有一份上千人的「文化界黑名單」,排擠不受當局喜愛的人,尹哲鎬也名列其上。KPA對此表達抗爭、尋求法律途徑自保,最後朴槿惠才礙於壓力,將文體部相關官員解職,但這些官員在尹錫悅就任總統後又重新被晉用,令他備感無奈。

尹哲鎬苦笑說明,前兩年KPA與文體部的關係有些緊張,他甚至因KPA的財務問題被檢察單位調查,原本的書展相關補助也被刪除,也才有了2024年書展KPA成員集體抗議事件。

歷經去年的風波後,首爾書展目前100%由民間集資主辦,2024年15萬參觀人次創新高,今年更勝去年,預售票在開展前即已售罄。尹哲鎬表示,不同於許多國家的書展受到官方支持,雖然他也樂見韓國政府能夠振興文化事業,但除了期待政府作為,民間出版人的意識也需同時改變,「坦白說,有些人只習慣拿補助,拿了就當作『沒有主人的錢』一樣花,會認為沒有補助根本無法辦書展啊。」但他持相反看法,「如果我們的努力是對的,讀者會支持,出版社也會參與,書展還是能辦起來,讓主導權回到民間,也更能保有民間自由的彈性與創意,讓書展的發展更蓬勃。」

不過他仍備受壓力,內部有人要他向政府認錯低頭、或叫他辭職,好拿回補助。今年5月KPA以成立股份公司的名義來籌資辦書展,但籌資情況不佳,他也持續受到責難,尹哲鎬感慨:「很多文化人的想像力只到這裡,一旦沒有政府補助就怕失敗,但民主不是靠別人、而是靠自己守護的,就像小孩如果每天還在領零用錢,怎麼可能獨立?」

➤韓國出版界也面臨意見分歧,出版業如何展現社會影響力

臺灣出版業界少有如此強力的公協會,能凝聚共識、影響政策。尹哲鎬笑說,其實韓國出版界也有意見分歧,但圖書定價制能夠推行成功,「是因為主流意見是支持的,少數聲音只好被壓制。」

當時KPA努力遊說國會、向政府建言、對民眾說明,過程非常辛苦,經多方努力才完成立法。推行至今成效良好,許多獨立書店、個人出版因而得以生存,整個產業都受惠。至於當前KPA關注的重要議題,還包括把出版視為「內容生產者」,更妥善保護出版者的權利包括二次創作權、附加授權權利(Additional Rights)等。他表示,政府傾向限縮出版權利、從「著作人保護」的角度看認為彼此衝突,但他們認為這不是衝突,而是可以共生,並對提升整個社會文化生產力非常關鍵。

他感慨隨著年紀大了很容易感傷,其實很期待交棒給年輕世代,尤其擔任會長期間,他的人際關係變很差,「這世界充滿了利益糾葛、網路爭論、立場分歧,只要你一開口,就會被攻擊。每個人都有自己想做的事,光是首爾書展要售票還是開放免費入場,就有不同意見。要在書展主辦方、政府單位和民眾立場之間取得平衡,非常困難。」他也以此勉勵臺灣出版界。

除了出版產業現況的臺韓對照,近期作家對政治的發聲也恰好彼此呼應。韓國2024年底因總統尹錫悅「一夜戒嚴」事件引發罷免風潮,民眾抗爭不斷,直到今年4月他確定遭罷免,6月初總統大選,由李在明當選出任總統。

在此過程中,許多韓國作家串連發文,記錄戒嚴、發表意見,被稱為「戒嚴文學」。今年3月,以諾貝爾文學獎得主韓江為首的414位作家更發表聲明、呼籲罷免尹錫悅。無獨有偶,臺灣今年初以來的「大罷免」風潮,楊双子等作家也在文學界發起支持罷免的千人連署、鼓勵在社群發文的「筆桿接力」書寫運動。

對此尹哲鎬表示,韓國文化界過去有鮮明的進步派、保守派等界線之分,政治與文學是相連的,作家也積極表達抗爭。但隨著民主化發展,目前整體而言,文化界較少針對政權、表態支持哪位政治人物,然而一旦面對重大的政治議題時,仍然不會放棄發聲。這也是為何他一向強調「民間獨立」的重要,因為,那才是出版產業足以長久的根基。●

OB短評》#533用不同視角回望過去的極品好書懶人包

●朝鮮半島六百年史

朝鮮半島の歴史: 政争と外患の六百年

政爭、外患與地緣政治

新城道彥著,黃琳雅譯,遠足文化,480元

推薦原因: 知 議 樂

本書乍看是部通史,但作者其實有明確的投問及由此而來緊抓的軸線,即:朝鮮半島今日何以分裂?不同於一統的帝國史與壯大的國家史這類民族主義式榮光的視角,本書以「分」為庖丁之刀。在此關注下,逐一重新檢視將朝鮮半島帶向分歧之路的內外事件與力量,並架構出一套處處顯得內外掣肘的歷史結構,以面對如今不完滿的現實。 【內容簡介➤】

●敗者的東京

敗者としての東京──巨大都市の隠れた地層を読む

翻轉勝者敘事的都市論,回看德川幕府、薩長同盟、美軍進駐的三次占領

吉見俊哉著,蔡傳宜譯,麥田出版,480元

推薦原因: 知 議 樂

將德川、薩長、美軍進入東京視為這座大城市被占領的三個時間點,並由此探尋散落於各角落的敗者們,雖然是翻攪了社會的陰影面,卻帶來嶄新的視野。終章所提出關於敗者論的論述史討論,更為這片視野脫去窺奇的濾鏡,深化出後殖民的關懷。而掀開這一層層結痂的傷疤,對著它們吹風,其實也連結出日本人對於戰爭暴力的省思與自我療癒的努力。【內容簡介➤】

●小狐狸化形記

揚紙著,漫遊者文化,450元

推薦原因: 樂

小狐狸填不飽肚子的煩惱是環境史的,小狐狸的前輩則以社會的、心態的魔法循循善誘。本為求生而修行的狐狸精如筆觸畫風般溫柔敦厚。牠們努力不懈,反覆試錯。期待能夠你好我好、萬物合諧共生共榮的每一次化形,竟也就帶著佛渡有緣人的氣息,時而可愛溫暖,時而心酸惆悵,讓人不禁也沉吟起自身與周遭人事物的因緣。【內容簡介➤】

●血肉與外傷

戰時傳統醫藥的知識轉型與現實應對(1931-1945)

皮國立著,時報出版,620元

推薦原因: 知 議 樂 益

傳統醫療如何系統化、「科學化」,轉型成現代、西方式的科學樣貌,已經有諸多討論,本書則由軍事與醫學的關聯再添一觀察角度。這個時期「現代化」正是整個中國的課題,本書於此戰亂勃發的時代,藉醫學與戰爭的交集,在中醫的範疇中回應此課題。同時也透過戰爭、災難時必得大量處置破裂身體的獨特情境,將中醫對於「外傷」的應對,外翻至醫學史的視野之下。【內容簡介➤】

●平凡無奇的每一天

特別じゃない日

稻空穗著,蔡易伶譯,十羽文化,300元

推薦原因: 設 樂

這部簡單有愛的漫畫,看似雲淡風輕,實則核心強大:主角們各自破碎,卻因為忽然的小溫柔而有了連結,這是不動聲色的社區營造。貫穿全篇的爺奶手機情,糖分超標,但我們還是很願意感動——只要放過自己,你也可以成為本然的光。 【內容簡介➤】

●梨泰院樹洞旅社

曾元雍 Summer著,悅知文化,380元

推薦原因: 議 樂

臺灣人在首爾經營民宿的情境,提供了自己人又異域的質感、在地又旁觀的視野。如此交錯的元素,使得這部「創業記」與「見聞錄」呈現出豐富的層次。加上文學質地的筆觸,將經驗談昇華為帶有對人類行為洞察、生活敏銳的紀實小說。幽默與識見之間,輕巧卻慎重地接納了自身與眾生的人生。 【內容簡介➤】

●天生善良

Born to Be Good:The Science of a Meaningful Life

達契爾.克特納(Dacher Keltner)著,柯清心譯,知田出版,550元

推薦原因: 知 議 樂 益

這本笑咪咪的書雞湯含量高,乍看是在謳歌性本善,其實是告訴你性本軟——看人哭就會跟著哭,見人笑就會跟著笑。人類之所以還沒被自己發動的戰爭趕盡殺絕,反而還能把地球搞到烏煙瘴氣人口爆炸,真正的罪魁禍首,就是同理心滿滿的愛。所以生而為人,您也就別太抱歉了。【內容簡介➤】

●紅王子

The Red Prince: The Secret Lives of a Habsburg Archduke

一位貴族的祕密人生與流轉中的近代歐洲認同

提摩希.史奈德(Timothy Snyder)著,黃妤萱譯,衛城出版,580元

推薦原因: 知 樂

這部敘事華麗、考證詳實的傳記,有如《血色大地》的微縮版。哈布斯堡皇室的傳主集抱負、叛逆與放蕩於一身,從民族主義到性別身分,議題滿滿。跌宕起伏的際遇不啻一部歷史諜戰片,具體而微突顯了歐洲地緣政治的矛盾。而他所獻身的志業——烏克蘭獨立,則為現時的俄烏戰爭下了一個浪漫而醒腦的註解。 【內容簡介➤】

●東京都同情塔

九段理江著,王華懋譯,木馬文化,360元

推薦原因: 文 樂

當世界太過美好和理想的時候,巴別塔也不知不覺生成了。精細的語言形成不同的層次、場域,也形成許許多多的界線,乃至分裂。文字語言與行為本質之間不斷剝洗,其中的辯證投射成認識外在世界時的年獸,建築則成為物理世界堅實的表徵。尚有一定新鮮度的過去與未來釀成的時間軸,讀著這些心思,你我也無法迴避對於世界與自我的捫心自問。【內容簡介➤】

●森與冰河與鯨

日本國寶級生態攝影師星野道夫人生最後一段旅程首度披露

森と氷河と鯨 ワタリガラスの伝説を求めて

星野道夫著,尤可欣譯,馬可孛羅出版,490元

推薦原因: 思 樂

從1996年出版至今,星野道夫為阿拉斯加留下的生態攝影與散文,依舊是經典中的經典,在藝術、人文、保育與生態領域都是不可取代的作品。例如此刻重新閱讀此作,便能連結到人類學傑作《生命之側》,兩部作品同時擴充因紐特人的渡鴉傳說,指向人與環境的照護美學,也留下珍貴的藝術思想遺產。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量