人物》怪是多怪?在大安區撿柴燒洗澡水的怪:訪《怪城少女》劉思坊

劉思坊綁著從頭頂延伸至髮尾的雙股麻花瓣,配著一襲黑白格紋、飾有荷葉邊的背心連身裙來赴約。麻花瓣是她為了配合新書《怪城少女》裡的主角劉可可(十一、二歲、國小高年級的年紀),而特意去找人編的。為了這髮型,她跑了好幾家髮廊,但設計師都說不會編,劉思坊苦笑,吐了口氣:「最後找到一位阿姨,終於會綁了。」

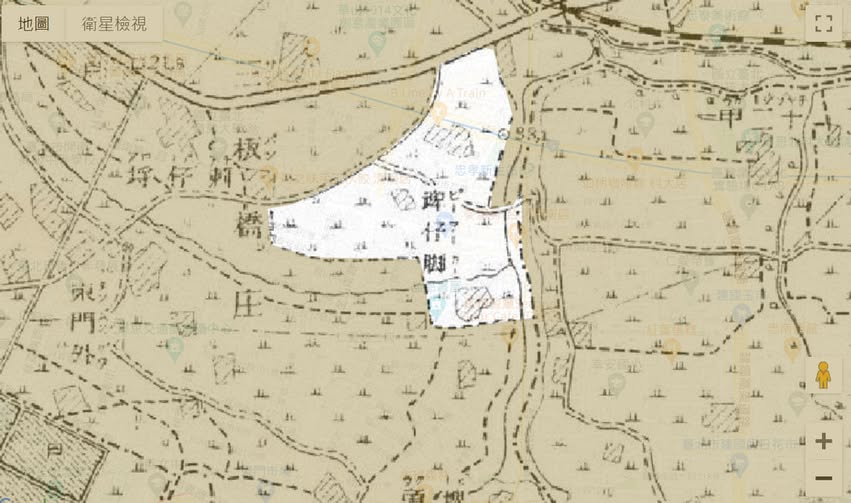

約訪地點是在台北市新生南路和臨沂街之間一家小巧的文具咖啡店,附近幾個街區,是劉思坊和表弟、表妹一起度過漫長童年的全部世界,也是《怪城少女》書裡的主要場景。30年前,地處台北市天龍國核心的大安區,已開始有豪宅華廈冒出頭,但還不似如今這般密集。舊稱「埤仔腳」的城南一帶,嶄新建物間交雜著許多平房矮樓,其中一戶便是劉思坊外公外婆的老家。

老家旁邊是埤仔腳觀音佛祖廟,開門便是公園。彼時公園的涼亭還是木造搭建,遊樂設施還沒換成塑膠製品,龐然如城堡矗立在公園,每到廟會時節,公園裡會有露天歌仔戲和電影院。「小時候覺得公園好大,現在看怎麼覺得好小一塊。」訪問結束,走至老家附近拍照,劉思坊繞著公園走一圈,又陌生又熟悉,湊近涼亭瞧了瞧。

➤在蛋黃區裡綠寶石屋的魔幻童年

外公外婆的老家在劉思坊書裡被稱為「綠寶石屋」。綠寶石屋既不是公寓,也不是大樓,雖是獨門獨院,卻是個半露天的亭仔腳,沒有屋頂,「我外公很喜歡種植物,四周植物一路往上生長,交織起來,就成了屋頂,很神奇。」綠寶石屋裡,浴室和廚房共用一處空間,得在灶上燒水,倒進大鋁盆裡,才能洗澡。「小時候跟同學說我洗澡前要燒柴,沒人相信。」畢竟是大安區,誰想得到有人家裡得用老灶燒柴。

1990年代的台北市中心,得去哪裡才能撿到柴?劉思坊說朋友總以為外公是去當年還光禿禿的大安森林公園撿柴,「其實是去附近工地撿的廢料,回來當柴燒。」撿回來的木頭廢料堆在綠寶石屋旁一角,用防水帆布蓋著,「有時會有動物躲在裡面,還有貓狗在裡面生小孩。小時候我們玩捉迷藏,也會躲在那裡,很好玩的。」劉思坊眼睛閃閃發亮,像回到那個年紀一樣。

工業木料上藏有釘子,得先用拔釘器去除,才能拿去燒。「有時候外公在拔釘子,我們小孩從旁邊經過,釘子飛出來,劃過手腳或臉,一條紅的在身上。」劉思坊邊說邊比劃著手臂和額頭。

綠籬圍繞的綠寶石屋,最恨夏夜有蚊,房內蚊帳是必備品,「就算掛了蚊帳,一個晚上我跟我表弟、表妹還可以打死8、9隻,一直啪啪啪地拍。」

做為小說裡故事發生的魔幻舞台,在現實裡,劉思坊坦白說自己以前其實對綠寶石屋感到羞赧,「小時候不敢跟別人說外公家是怎樣的地方。」她讀的是位在蛋黃區的幸安國小,「國小同學很多都是有錢人家的小孩,」國小排路隊回家,劉思坊是她那條路隊的最後一個,「還好我是排最後一個,不會被別人看到我外公家。」

有次劉思坊的同學在綠寶石屋門前的公園被狗咬了,對方家長找來,說要見大人。劉思坊領著同學的媽媽從綠寶石屋的「洞口」鑽入,同學的媽媽彎身、邊走邊撥開頭頂的樹藤與枝葉,越走越震驚。

那時小女孩心裡還沒有「階級」這個概念,只知道1995年,時任總統的李登輝訪美,引發中國在台灣海峽試射導彈回敬。戰爭的預感籠罩全島,富人拋售房產,離鄉遠走,「一個暑假放完,班上有十幾個同學移民去國外,點名叫號碼時一直跳過。我們家也曾短暫討論過移民這件事,但沒有能力走。」移民夢也就此擱下。

隨著年紀漸長,劉思坊轉往其他學區就學,到外公外婆家的次數減少。外婆過世、外公搬去與舅舅同住後,童年的綠寶石屋跟著拆除,原址也改建為一棟華廈。往事和90年代一起留在過去。

➤閱讀、書寫、運動,鍛鍊成身心強健的大人

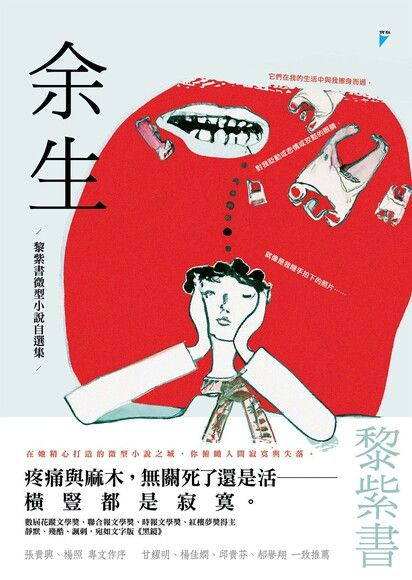

師範大學國文系與政治大學台灣文學所畢業後,劉思坊赴美留學,離綠寶石屋更遠了。她在加州大學爾灣分校就讀東亞文學博士班,副修女性主義。或許是女性主義的眼光,談起她喜歡的作者,清一色都是女性:印度當代最重要的作家阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)、曾因報導阿拉伯之春而遭逮捕的摩洛哥作家蕾拉.司利馬尼(Leïla Slimani)和馬來西亞華人作家黎紫書。

劉思坊自己的書寫也幾乎圍繞著女性為主角,2023年出版的短篇小說集《可憐的小東西》,以失敗者為題,書寫那些為了獲得成功而某些部分壞掉了的女性。甫推出的新作《怪城少女》則是描寫成長過程中,小女孩如何認清大人世界的不完美,以及如何與想要而不可得的痛苦共存。

去美國第2年,劉思坊從一個不愛運動、晚睡晚起的人,轉而養成規律運動,甚至取得墊上皮拉提斯、芭蕾雕塑(以芭蕾舞為基礎的運動)的教師資格,還逢人推薦起這項運動。「我會一直跟朋友推廣,問他們要不要來,我可以教他們。」

運動的契機起因於「不方便」。劉思坊說,「在台灣太方便了,你不舒服隨時可以去看醫生。但在美國,看醫生很貴,而且要等,一個感冒,等你預約後看到醫生,可能已經是一個月後,所以自癒力很重要。」

「不方便」成了改變行為模式的動力,劉思坊說她先練芭蕾,COVID-19疫情後無法去上課,改成練跑,「後來去參加馬拉松。」但跑完馬拉松感覺身體壞光光,便改為練皮拉提斯,「我的老師是從韓國到美國,他也教芭蕾雕塑,我就一直跟著他上課。」

為了提高自癒力而養成的運動習慣,後來成了劉思坊的盾牌。她說強健的身體也和心理韌性正相關,讓她書寫時,能抵禦深挖自己傷痛後帶來的衝擊力,有能耐嚐盡傷心痛苦,但也能保持穩定。

留學生涯結束後,劉思坊也曾考慮留在學術界工作,「但要在美國找正式教職很不容易,空轉了好幾年。」她嘆了口氣。努力了幾年,2019年她搬到紐約,放棄學術之路後反而海闊天空,可以做回純粹的讀者,閱讀喜歡的作品。她聲線拔高,透出興奮,「也可以專心寫作了。」不知是認真的個性使然抑或長年研究訓練,劉思坊享受閱讀的同時也不忘進行文本分析,她會把摯愛的《怪奇物語》(Stranger Things)與《返校》兩部影集互文對照,列出共通的元素。

心緒定錨在寫作之路上,劉思坊開始穩定地產出作品。2023年出版短篇小說集,今年交出新作後,也已在構想下一本,以穩定節奏進行創作。「下一本會寫跟『暴力』有關的主題,溫水煮青蛙的那種暴力。」她笑了一下補充道:「但不能跟你透露內容。」

《可憐的小東西》寫的是屆齡不惑之年的成年女性,卡在人生的難關上,即將變成可怕的老人。《怪城少女》則是半自傳式的少女成長紀事。劉思坊在後記裡提到她靈光乍現的時刻,是在參觀「移民公寓博物館」展覽時,看到公寓裡展出義大利移民的家庭,會將廚房水槽拆下來,變身澡盆。同一空間、多種用途的彈性轉換,讓她想起童年的綠寶石屋。「就是那個水槽!一看到它,童年瞬間浮出來!」曾經羞於啟齒的兒時回憶,待到長大後成了故事靈感,回來敲門。

《可憐的小東西》寫的是屆齡不惑之年的成年女性,卡在人生的難關上,即將變成可怕的老人。《怪城少女》則是半自傳式的少女成長紀事。劉思坊在後記裡提到她靈光乍現的時刻,是在參觀「移民公寓博物館」展覽時,看到公寓裡展出義大利移民的家庭,會將廚房水槽拆下來,變身澡盆。同一空間、多種用途的彈性轉換,讓她想起童年的綠寶石屋。「就是那個水槽!一看到它,童年瞬間浮出來!」曾經羞於啟齒的兒時回憶,待到長大後成了故事靈感,回來敲門。

故事始於1995年,自由的夏季、街區亂竄的孩子,以及各種冒險,隱隱能見到熱門影集《怪奇物語》的經典元素,劉思坊也不諱言她的寫作有向《怪奇物語》致敬的意味。在那個年紀,童年的純真即將劃下句點,她把記憶裡的街區、老屋和90年代留在小說裡,用小女孩的眼光和口氣,描寫一段屬於90年代成長的台北女子獨有的回憶,和童年消逝的過程。

➤熱愛手工,揀選琢磨,把時代存進故事裡

90年代的台灣,或者說台北,有其特殊韻味。既包裹了各種美好,也有著騷動不安,那也是屬於手工藝的時代。

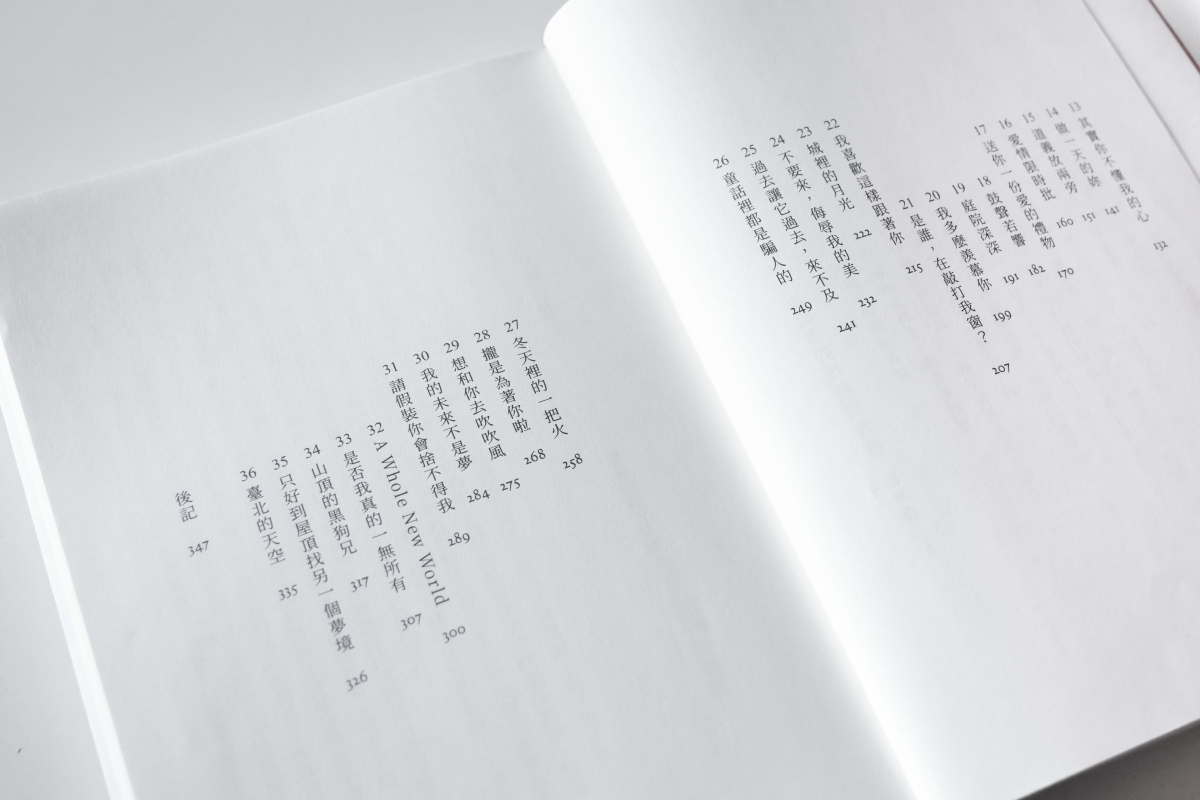

「90年代是偶像的年代,我們聽的歌、迪士尼⋯⋯那是有寄託對象的年代。」劉思坊也追星,去書店買偶像的小卡收藏,把喜歡的歌錄成一捲錄音帶送給朋友,揀選再重組,讓意義成形,「那是很珍貴的禮物,在那個沒有網路,很多事必須面對面才能完成的年代。與人來往,會有很多手工的東西。」——《怪城少女》裡,劉思坊以90年代流行歌曲、電視節目主題曲串起篇章名稱,也像極了作者為讀者精心錄製的一捲錄音帶。

不只自製錄音帶,她也會拿空白錄音帶錄下周圍的聲音,「我會錄讓我不舒服的聲音,像是咒罵聲。感覺像是它幫我吸收了這一切。」錄下的聲音不再重聽,就封印在帶子裡。

她還喜歡說故事,故事從雛形走向成熟,也是一段手工打磨的過程。「同一個故事我會一直說給不同的朋友聽,根據他們的反應再作修改。」每天回家後,劉思坊會把一天發生的事,用更戲劇化的方式講出來。她曾經和表妹講述自編的校園鬼故事,沒想到表妹信以為真,找了家裡開金紙店的同學,放學後一起去故事裡鬧鬼的地方做法事,結果被老師發現,幾個人被抓去罵了一頓。

本以為愛說故事的劉思坊,在學校裡會有一群同學圍著她聽故事,或像小說主角一樣在公園搭個棚子說書。但她說自己「其實有點邊緣,大多時候故事還是講給表弟、妹聽。」

90年代也是動盪的年代,第一次總統直選、台海飛彈危機、股市大跌。外在世界在躁動,震波也傳至少女周身。少女的雙眼開始看得懂蒙塵的大人世界,感受到大人的貪婪和不完美,「感受到他們即便不需要,還是不斷想要更多。」想要而不可得的憤怒,或是為了「可得」而不顧一切甚至壞掉,讓某些大人面目可憎。「而十一、二歲已經是『看得懂』的年紀。因為看得懂,所以害怕自己也變成自己不喜歡的大人。」劉思坊說。

書裡不完美的大人,一爭吵便是摔鍋砸盤,把屋內變戰場,脾氣上來時,反手就是往孩子臉上招呼一耳光。劉思坊往自己與家人的親密關係裡挖掘過去破碎、如同修羅場的時刻,寫少女如何長出自己的殼,撐過那些驚心動魄時分。「有些場景寫的時候滿痛苦的,我邊寫邊哭,尤其和父親有關的地方。」她垂了垂頭,露出頭頂的麻花辮,說這樣的書寫像在修行,途中找了好些心理學的書來讀。好在過去幾年的身體鍛鍊派上用場,心靈的韌性扛住了自我剖析帶來的傷。

故事女主角害怕變成自己不喜歡的大人,這心結像漁網,糾纏住劉思坊整個青春期。「後來發現,自己雖然也有想要而得不到的東西,但沒有壞掉。我還在這裡,我有努力,沒有成為自己不喜歡的大人的模樣,那就夠了,及格了。」

走過成長痛,往事落在過去飄向未來,直到義大利移民公寓裡的廚房水槽,敲醒她腦袋裡的靈感,要她說出這段故事。美國作家芙蘭納莉.歐康納(Mary Flannery O’Connor)曾說:「任何熬過童年的人,都有足夠支撐他後半輩子的人生素材。」劉思坊知道時間到了,她已能彎身撿回那些舊時光,反覆打磨,讓童年的意義在故事裡閃爍。●

|

|

|

作者簡介:劉思坊 臺灣臺北人,師大國文系及政大台文所畢業,加州大學爾灣分校東亞文學博士。現住紐約。短篇小說曾得林榮三文學獎、全國學生文學獎、玉山文學獎等。著有散文集《躲貓貓》、短篇小說集《可憐的小東西》。平時熱衷寫書評,且擁有墊上皮拉提斯和芭蕾雕塑教師資格,喜歡讓大家愛上文學和運動。 |

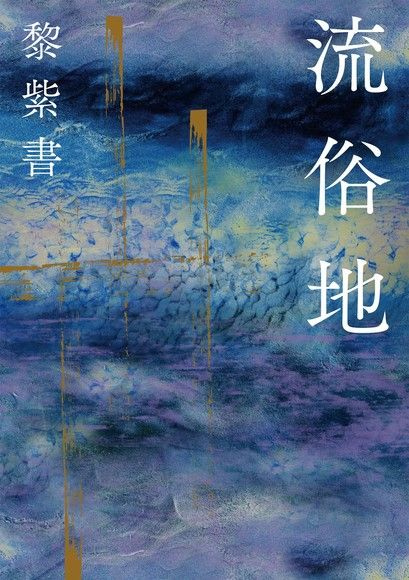

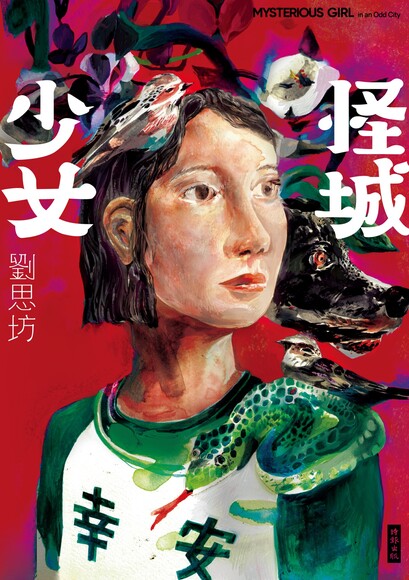

怪城少女

怪城少女

漫畫收藏.小島》物本無情,因匠人而有魂魄:讀坂上曉仁《神田御藏町職人物語》

去年(2024)《神田御藏町職人物語1》榮獲日本諸多獎項,加上我對職人題材很感興趣,便跑到淳久堂買了日文版。今年東販出版社代理這本漫畫,並用心選紙、排版和翻譯,真是萬分感謝。

坂上曉仁《神田御藏町職人物語1》聚焦於江戶時代神田御藏町中,職人的技藝與匠心。

神田是江戶的下町地區,職人文化興盛。像現在的神田鍛冶町,是昔日鍛刀匠、金屬匠的聚集地;神田紺屋町過去匯集很多染匠,「紺」尤指藍染。本作的「御藏町」則是作者虛構的城鎮,用以網羅散落四方的匠人。

本作第一集著重描述五種職人,其中有三位女性職人。實際上江戶時代女性職人不多,大部分女性職人是因家族事業而繼承手藝,或者在家自行從事工藝,屬於「隱形匠人」。女性職人常見於和菓子、服飾、美容美髮等產業。少數投身於出版業,像杉浦日向子《百日紅》提到葛飾北齋的女兒阿榮,便是傳承父業的浮世繪畫師。不過女性即使專精技藝,也很少能登錄為正式職人。

開篇探究了木桶匠。

木桶匠是製作樽桶的職人,《守貞謾稿》記載,京坂地區會把木桶匠稱作「樽屋」,江戶則是「桶屋」。開頭木桶匠用曲刨刀和測尺,定型側板的木片,即為「銑削」。翻頁後用整面鋪排充滿桶具的店舖,木桶匠套著羅紗背心窩在其中,胸型微凸表露女性身分,她旁若無人地銑削。

木桶匠訂購了木材後,便準備編排木片成側板,即桶圈。有些匠人會在木片間打入「竹釘」以釘縫木片,本作木桶匠則蒸搗糯米以拼黏木片。無語的作業中,彈出圓Q的狀聲詞,搭上木桶匠的淺笑,似乎在潛心中浮掠著玩味。

第10頁,切成上下兩大格,上格羅列的器具拉出景深,陰影由右下暗角淡出左上光圈,令視線滑落於左上的職人背影。下格則透過鏤空的桶圈,轉瞬將視線收攏於用腳夾固桶圈、以弧削刀削潤桶圈內部的木桶匠正面,以極近的鏡頭迫出前縮透視。凝鍊於圓心的木桶匠,其前方的手與刀遠大於後方面孔,加上僅削刀有動作殘影,因而令刨削飽含衝擊。

此時報修的客戶打破了作業寧靜。飯田泰子在《江戶百工》提到:「江戶人需要添購日常用品、衣服、棉被時,都是到舊貨店去挑選。⋯⋯買回來的東西如果用壞了,大家也不會隨便扔掉,而是修理之後繼續使用。」與客戶自如應對時,木桶匠仍繼續作業,先用槌子將竹圈箍住桶圈,即「箍掛」。在桶圈內部挖出一環溝槽,最後將底板敲入、卡密。

原本寂靜的手作,逐漸滲入市井喧囂,象徵木桶是庶民不可或缺的器具,也側面烘托木桶匠與人應對自若。木桶匠的從容,從前面耷拉和服、潦亂髮髻地出入木材行,便可見一斑。

睡前木桶匠以木杯豪飲,不僅渲染其豪邁,也恰合江戶人嗜酒的習性。三浦日向子《一日江戶人》中,記錄酒徒江戶通大田南畝曾為酒吟詩:「早也好,午也好,晚也好,咕嚕咕嚕酒不斷。」

第二篇轉向鍛刀匠。

本篇開頭層遞著血刃、雪中梟首及運屍車,翻頁後用整面樹立鍛刀匠在積雪門廊閉目的站姿,冷冽而沉重。透過徒弟的閒談,道出武士路斬的殘酷,兇器便是屋外立雪的師父所製。此時師父進門催促弟子上工,雖說是「師父」級職人,看上去卻比徒弟們年輕美型,而本作的重點職人皆如此,應為作者偏好。

預備鍛打的第23頁,是本作少數以旁白解釋流程及材料的頁面。在此補充井上理津子《師徒百景》對鍛刀的簡介:「日本刀的原料,是日本自古以礦砂精鍊出的鋼鐵,名為『玉鋼』。製刀必須將玉鋼敲打成薄片,分成一小片一小片。風箱是一種形似直笛的送風器具。鍛刀必須在爐膛放入許多鋼片,加熱直到這些鋼片融成一整塊,接著再吹風箱。『咕滋咕滋』則是鋼中含有的碳等雜質流出的聲音。刀匠仔細傾聽這種聲音,再將鋼片從爐膛取出,反覆折疊鍛打十次以上。」

有趣的是,除了第25頁作者夾了一排鍛打的「鏘鏘聲」,以及第24頁撇過雜質流出的「咕滋音」外,之後撥動長鉗、用大鎚敲打的「仮鍛鍊」,都再無聲息。消音也許是為了使人更專注於光影變化,或喻意匠人已心流於無聲之境。

後續步驟據《師徒百景》所言,應為「『折疊鍛打』製作出『皮鐵』,另外再以含碳量少的鋼製作『芯鐵』。用皮鐵以U字形包裹芯鐵、組合在一起的步驟,稱為『包鋼』。」然而師父卻要捨去柔韌的芯鐵,只鍛打純鋼,並無視徒弟的反對、側身沒入黑暗。

接續畫面益發闃寂,一陣煙霧燻升、火光炸裂後,畫面瞬間沉凝於出水的鎚子和滴水漣漪,師父持續加熱鋼條、打出刀身,即「鍛坏」。

第32頁,以前縮透視突刺著刃弧。接著師父駝著身子在雪夜長廊上,替刃面塗抹厚薄不一的「燒刃土」,如此可使刀身烤火時受熱不均,浸水冷卻後便能產生刃紋與弧度,即為「燒入」。第36頁,直切兩格以延展刀身,炙燒的刀宛若神靈般在黑暗中蒸騰火光。第37頁橫切四格,定焦於浸水後、隨著氣泡逸散火光的刀身,最後師父在長廊上磨刀,此時雪已停、天漸明。

作者來回切換雪景與鍛燒場,如此冷熱、內外之交替,形似鍛刀過程的「水浸」與「火烤」,抑或暗示冷面的師父實有一腔熱血。當刀送到濫殺的武士手上,鎔鑄其中的殺念瞬間迸裂,於幻象中斬落武士的雙手,那是鍛刀匠對不公世道的一劈。

第三篇描摹藍染匠。

北正史的《東京下町職人生活》詳述了藍染流程,濃縮如下:選型版、做色糊,將剛織好的坯布,在一反布的糊台上展開、對齊型版,以篦子塗上色糊。花紋若太細緻,就得專業分工給畫底圖師傅、雕型版師傅、上糊師傅和染布師傅。坯布風乾後,在要藍染的區塊,塗抹含松菸墨粉的大豆汁,加強藍染附著力,即「吳入」。

藍染料則須在染缸中與水、石灰、鉛末混合,靜置三日「建藍」。染缸通常埋在陰暗屋內的土裡,以保持恆溫。倘若染料發酵,會冒出稱為「藍花」的水泡,攪動時手感輕盈,即為染劑熟成。坯布浸染後,需拿出來日曬一天,稱為「染出」,曬乾的坯布可用枯木燻燒或靜置一週。歷經多次浸染後,再漂洗、曬乾。

《師徒百景》簡介「小紋染」時,還提到現代可「將布匹放入『蒸箱』中,以攝氏90~100度蒸約20分鐘。」顯色效果更好。

如前述,比起其他行業,服飾產業有較多的女性職人,畢竟服飾製作一直是日本婦女的強項。壽岳章子《千年繁華・京都的街巷人生》提到,戰時婦女甚至會把舊襯衣拆解、重組,倒上海蘿漿糊、曬乾,重製成和服,所以本篇的藍染匠是女性就相對尋常。

本篇開頭,以中央一格瞟過匠人藍手,翻頁後藍染匠蹲在陰暗的染坊中沉思,接著其紋樣設計被打回票,便低頭垂眼向木桶匠訴苦,可見藍染匠性格相對溫懦。

在藍染匠迷茫之際,畫面先切入「建藍」景象,作者細緻勾勒染缸差異,有些染缸已冒「藍花」,有些則剛要倒入染料。之後藍染匠受友禪染和茶屋染的啟發,設計出扇形花卉白紋、規劃大片染藍區塊。第61頁,為藍染前置,從此便遁入無聲。該頁首格藍染匠正雕刻澀紙成型版,二到四格則在糊台上使型版對齊坯布、上色糊,色糊透過型版鏤空的花紋滲入坯布,藍染時滲入色糊的花紋便不會被染色。

第62頁,以俯視的直切格綿長出坯布,下方墊著濃墨黑影與淨白地面,顯示上完糊的坯布於明亮處風乾。接著藍染匠攪動染缸確認藍的鮮活度,以浸入布疋。

第67頁,大格鋪展「染出」。處於前景的折布闊大、居高,作者還在表現染布色澤的網點上下交錯刮痕與細線,營造漸層。其後層層疊疊的折布則推出悠長的景深,整格瀰漫著壯麗的靜謐。作者用重筆刻畫「染出」,或許在於多次染布時僅有一次「染出」,且日曬氧化染料後將影響後續的染色效果,染出是關鍵步驟。

第70頁,以整面垂落水漂後、風乾中的染布,染布在盈亮中飄著深邃。

第四篇觸及榻榻米匠。

榻榻米匠又稱作「疊師」,《江戶百工》簡介了榻榻米的製程:「使用稻草製作榻榻米芯,然後在表面蒙上一層藺草編織的蓆面,再用針線固定,最後使用布邊包住蓆面邊緣。更換新的蓆面叫做『疊替』,也是疊師的工作。」蓆面又稱「疊表」,是由疊表師混織藺草和麻線。

本篇開頭,疊師們拖著推車前往遊廓,然後用一面類扉頁定格疊師群像。構圖似《名所江戶百景》等浮世繪——天空佔畫面泰半,天地交接處颳著雲霞,屬於風流場的柳樹倚著一側,畫面下半充斥人物、房舍。

進門時,從腳踝處的極低角度攝入疊師,似乎隱喻匠人與地面的緊密關係。第79頁,開始靜默「疊替」,疊師以疊鉤挑起榻榻米放到疊台上,作者用網點刮出綿細的疊表紋路,再撇上些微細線,撚出溫潤。之後以更纖密地排線,佐以淺色網點模糊局部、墨重於陷落處,波折出質感變化。

畫面突然切到花魁正被奧客糾纏、疊師無法作業。分鏡表面上橫切三格,每格卻又以拉門縱切成室內外,實為一頁六格。第83頁,疊師以疊尺定位縫線間距時,因遊女窺探而心緒不寧,是本作少有雜音的作業片段。第87頁,又收了聲、淨空背景,以營造明亮的作業環境,也使疊紋更清晰地淨落於畫格中。疊師先用手挑揀、疊刀切除疊表多餘處,再用疊針縫合表面,即為「表縫」。

其中作者不斷翻轉視角,令方正的榻榻米在視覺上斜切出多變的構圖,用以靈動無聲又去背的畫面。第95頁,當花魁進入房內,作者用整面來佇立逆光中、紙門內的花魁倩影,如同職人們的出場規格,或許在作者心中花魁也是職人。此時疊師正在「緣縫」,即縫合邊布。平視中,疊師高舉疊針的右手與繃直的線,對比垂目的姿態,在寧靜中扯出幾分俐落。

由於本篇場景在花街,少不了疊師和遊女間的曖昧花火,尤其疊師被花魁調戲後慌得鬆手,令疊台跌出門外,使原本平直規矩的門廊結構挺出一條異物,歡脫出隱隱情趣。

最後,在紙門、窗框與榻榻米共構的方正疊遞中,花魁貼著榻榻米安眠。

本作結尾,作者用三個篇幅,深究了泥水匠。

據《江戶百工》紀錄,泥水匠又稱作左官、鏝匠、刷牆工,跟木工都是建築時不可或缺的角色,兩者均為江戶日薪最高的職人,約每日五匁或五匁五分。

本作前四篇為偏重職人作業的「紀錄漫畫」,本篇則以較長的篇幅醞釀工匠情誼,並透過諸多考驗,昇華匠人技藝與器量,成了個足具人情味的「劇情漫畫」。

此外,本篇要角均有名字與明確的劇情任務。作為女性工頭的長七得剛柔並濟地領導工程,六次師兄總是挑起衝突,技藝精湛的甚三郎則是帶來蛻變的異鄉人,《一日江戶人》有歸納「百萬人口的大都市江戶有一半是武士和僧人⋯⋯江戶有名的工匠和商人幾乎來自外地。」

再者,這篇在描繪「非工匠作業」時的筆觸,較「工匠作業」時來得雜亂、粗燥。可能是作者有了趕稿壓力,也可能作者較容易定心於作業描繪,抑或作者想讓其他橋段的氛圍有別於作業橋段。

關於泥水匠的作業,《師徒百景》中有所簡介:前置為「篩麻刀」,「麻刀是切成細片的稻草或麻,加在牆土中防止龜裂。篩麻刀則是將切碎稻麻過篩,除去混在裡面的蟲子。」為了加固牆壁,還得製作埋在牆內、曬乾的麻束。然後以攪拌鏝攪動加入石灰與麻刀的泥土為塗料,「用鏝刀多次壓著塗抹,能讓牆面如同肌膚一般細緻⋯⋯大致分成底塗、中塗、面塗三個階段。」職人還會將石灰石加熱成「石灰」,作為粉刷牆壁內外與天花板的噴喰塗料。

這篇最突出的作業摹寫,在於工程收尾時,由長七替觀音門薄塗黑噴喰。第202頁,最下格長七面孔瞧望右上、雙掌反扣迴轉左下,軀幹以對角線伸展。又該格以俯視刻畫人物,因而形成掌大臉小的對比,畫面自然扭出一股巧勁。順著長七右翹的視線,會流暢落到下一頁首格的黑噴喰土,接著作者細膩揉旋長七的動作,尤其第205頁,向右後收束的觀音門白線,加強了長七軀幹傾扭的勁道,而黑噴喰上朦朧著倒影,則在門與人的迫近中透出幽遠。

而呼應本作核心的橋段,當屬甚三郎在塗料中加入鐵砂的創想。當他所砌的茶室歷經百年蒸氣的沁漫,牆壁鐵鏽便逐漸暗沉,不僅與長七黑噴喰的觀音門相輝映,也意味著茶室將活生生地隨著歲月沉韻。原本無情的物品,因灌注了匠心而有了魂魄。

是故,木桶自然能朽木生花,染布則騰飛著千思萬緒,榻榻米溫存了曖曖情絲,而鍛刀也必然淌著悲憫的淚。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量