書評》當「家」成為壓垮人的陷阱牆: 《報導者事件簿004:鳥籠時代》的生命對讀

➤阿媽可能都住得比我好

身為南部長大的孩子,我從小對「家」的印象和認知,就是阿媽年輕時收歹銅舊錫攢下來的一棟三樓挑高透天厝,足夠她兩個兒子成家生子同住十多年。逢年過節祭祖,小孩子們的任務就是負責爬樓梯,氣喘吁吁地幫忙把飯菜端上三樓公媽廳,一切備辦妥當,全家一起虔誠拜祖先。直到孫子們終於長大、分家安好。

我一直以為,那樣的(或更好的)生活基本空間需求,在我付出相等的努力後也可以理所當然的享有。但出社會成為都市叢林的北漂租客後,我才猛然意識到,自己的薪資所能負擔的生活空間,也不過就跟老家的公媽廳差不多大。租屋網站上有些「物件」的狀況拿來當公媽廳,可能連祖先都要入夢訓斥子孫不肖。

買房就更不用說了,連停車位大小的坪數都可以在建商的修辭之下,蓋成一層一戶的「輕豪宅」。對北部絕望,回望南部老家轉角的新建案,在離家的十多年間,房價早已悄悄來到高不可攀的區間。

我忍不住想,年輕的阿媽到底如何買下那棟大路邊的三樓透天厝?她到底多努力、多勥跤(khiàng-kha),才達成年近40的我難以企及的人生成就?阿媽過世後,家人們精心挑選質樸的玉石骨灰罈,和(物理上)不吵不鬧的鄰居們共享精算風水的塔位寶地,相同的空間坪數,日夜專人誦經看顧……有時候都會懷疑,在天上的阿媽是不是其實住得比我好?

➤報導+漫畫:將議題化為故事的真實刺痛

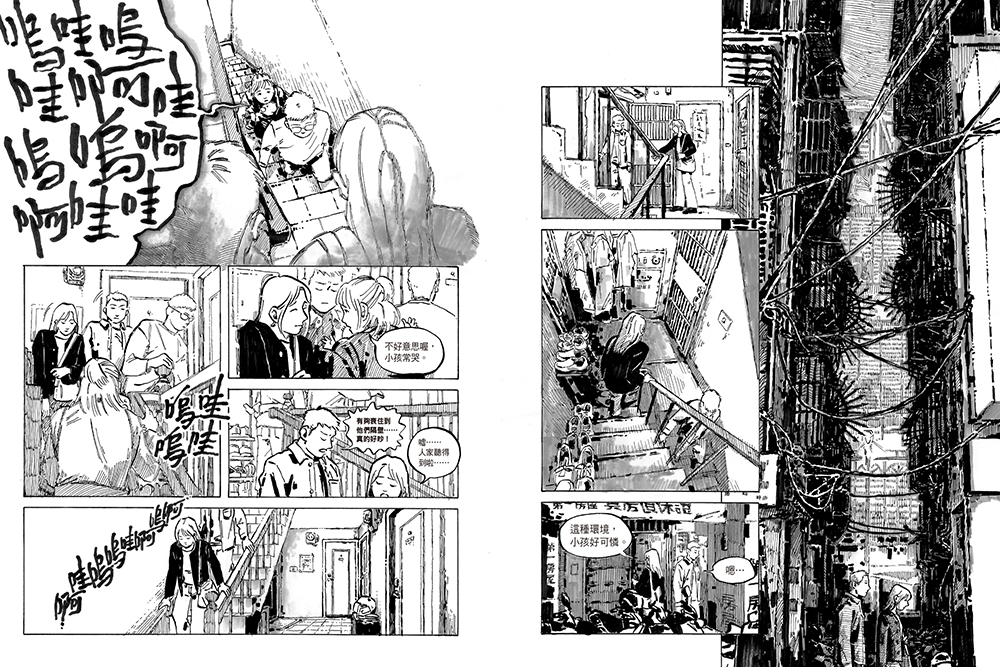

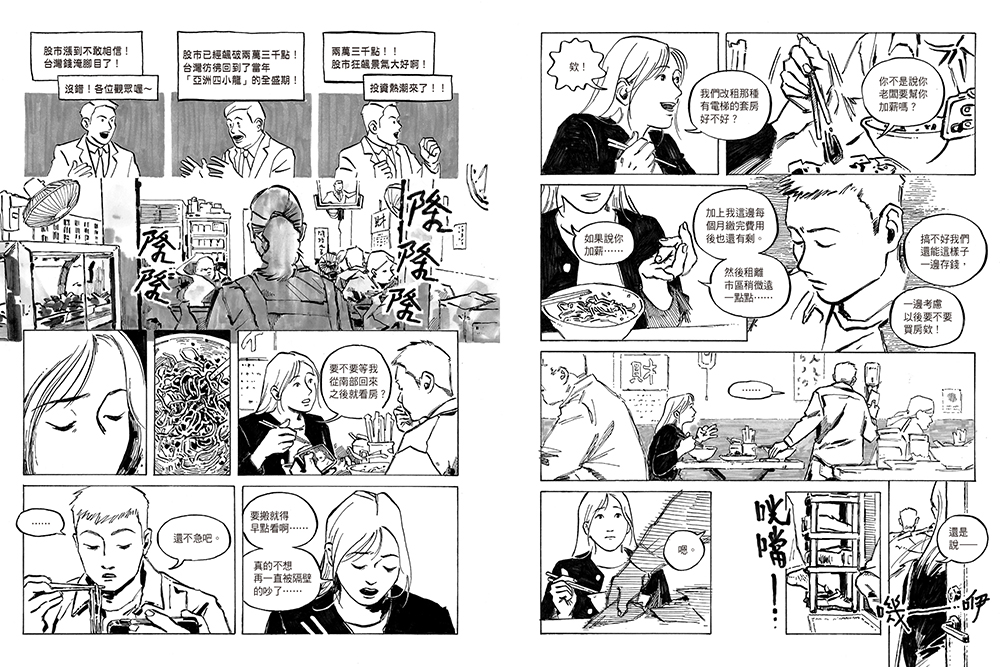

致力透過深度報導挖掘議題的網路媒體《報導者》,近年與蓋亞文化、漫畫家們攜手,透過「報導漫畫」加「深度新聞」的方式,推出《報導者事件簿》系列出版品。004號作品以「鳥籠時代」為題,展開對於高房價、居住正義的深入探討。

這個企劃一方面保留了報導敘事和議題討論所需要的新聞客觀性,另一方面則透過漫畫,轉譯報導重點和敘事內容,將複雜的政策、抽象的社會結構與價值觀的碰撞、真實的人性反應,化為一幕幕引人實感的人間劇場,結合圖像與文字的藝術表現,極具張力。

在進入開篇漫畫以前,我好奇的是漫畫家Ning Lu對於這個企劃和議題的看法。她表示,讀畢報導、動筆構思時,她人正在美國,身為人母,回望地球另一端的台灣房價問題,她「別無悲觀以外的想法」。

漫畫刻劃一對年輕情侶的租屋日常。女方不堪鄰居嬰兒的哭聲,盤算搬家甚至存錢買房的可能性。但剛被裁員的男方無法回應這樣的期待,在家庭與經濟壓力的壓迫下,兩人開始爭執不斷,關係出現裂縫。

「因為渴望建立一個家而離開家,結果到頭來,連原本最熟悉的家都變得陌生……」透過極具風格的畫面和哀傷詩意的台詞,漫畫家刻劃的不只是高房價、居住正義、貧富不均的社會議題,更是人們關於「居住」的體感、生活需求、價值觀以及整個人生進程。

在建案坪數縮小、價格跳級飆升的過程中,被重新設計、暴力馴服後的慘痛現實──「小宅」,到底是反映人口結構轉變的趨勢?還是建商力求空間坪數價值最大化的結果?在算計之中,人生存的空間、生活的載體,曾幾何時成了一群有力/利者眼中無機的「物件」,可以任意哄抬的商品,甚或隨意進出套利的市場。

漫畫更精巧地透過定格、再現,放大你我生活中那些隨處可見的「喧嘩但無聲的矛盾語言」。錯落在建案廣告之間的選舉看板,候選人們關於「美好家園、幸福城市」、「您的夢,我在乎」的承諾,和「給家人住最好的」、「安心的避風港」這樣的建案文宣,形成巨大而蒼白的對比。

這些關於「家」的美好修辭,不知何時大量成為我們眼底的風景元素,人人口中股市熱錢流動的關鍵字。但到底有多少人能夠實現「美好的家的夢想」?又有多少政治工作者真正兌現了自己的政見?房價攀升帶動租金翻漲,就算不買房,恐怕連用合理租金租到一間正常的房間都成為奢望。

租房的想望和焦慮,成為臉書詐騙的新標的,一張張美輪美奐的內裝照片,都是以安居樂業的圖景來獵殺租客的誘餌。漫畫中壓迫而紊亂的筆劃線條,粗猛又深刻地勾勒出租屋族、年輕人各種不安、焦躁、無奈與憤怒的心緒,令人共感刺痛。

連大人都自顧不暇的居住條件和生活品質,漫畫中的嬰兒夜半哭聲,顯然不會是城市的交響樂,而是互相折磨的地獄奏鳴曲。

➤人吃人的買房大賽,誰能逃出closing wall的陷阱?

以漫畫真實但收斂的圖像敘事作為引言,接下來數篇深度報導,則一一剖開台灣步入「鳥籠時代」的真相與影響。從建商、投資客、新青安政策到苦於居住問題的返鄉、育兒青年們,文字與攝影記者的冷靜筆鋒和快門瞬間,揭開被炒房產業鍊無情鞭打、無路可走的人生故事。

如果暫時抽離租客的身分,我完全折服於這一系列報導對高房價問題的解析,以及諸位利益關係人在市場中瘋狂逐利的果敢和坦白。但當這樣的逐利思維以一種非常獵奇的手段和論述,把整個社會的居住需求抽換為房市是否熱絡、置產後是否有成長空間的博奕遊戲之後,「打房」不但淪為選舉的口號、空談的正義,更成為政商之間不能說的祕密。接踵而至的是部份選民對於居住正義的期待落空,逐漸對政治漠然、不信任,導致社會更嚴重的對立分裂。

另一方面,對外一舉一動都牽動台灣地緣政治地位的「護國神山」台積電,對內卻成為投資客穩賺不賠的引路明燈。廠房周邊的房價一漲難回頭,諷刺地成為阻擋在地年輕人買房安居的高牆。若台灣未來的經濟體質越來越依賴科技產業,對高房價問題繼續束手無策,究竟要如何面對這樣貧富不均、民心茫惶的矛盾?

漫畫與報導互為表裡,冷冷地揭開這場買房大賽的實相:建商與投資客帶上賭桌的籌碼,一坪幾十萬、破百萬的行情業績,無疑是用年輕人生命質變、異化的困頓與茫然堆疊起來的。

不管是買房還是租房,人的處境都宛如在房市遊戲中踏入往中心夾殺的closing wall陷阱牆。勉力買房的人,半生持續承受房貸壓力,犧牲生活,人生多頭燒,一不小心就會被房貸和經濟壓垮。漂泊租房的人,則是得忍耐租屋黑市、惡劣房東、鬼屋奇觀與不穩定的居住品質。

如報導中受訪的Youtuber海海所言,沒買房之前希望政府打房,但買房之後又害怕打房讓資產縮水──這就是人性,也是政府單位始終卡關的陷阱牆的正體。這般為了生存而犧牲了生活,甚至都市未來的陷阱,我們能逃得出去嗎?或者只能選擇就地躺下?

躺下也是人性。但躺下之前,至少讓我們知道這座鳥籠到底是怎麼罩下來的?還有沒有路可以走?如果政府和市場不可能為了居住正義破冰握手,那讓人租得起合理的、小小的好宅,能不能成為年輕人對政府最後也最卑微的期待?在民主社會說出這樣的不滿、指出這樣的問題,也許是我們僅存的尊嚴,也是我們唯一能做的事情。●

|

|

|

作者簡介:報導者 《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,致力於公共領域的深度及調查報導。非營利營運模式使我們得以不受商業廣告、政治人物與財團左右,保持新聞獨立與自由。所有營運經費仰賴社會大眾贊助,竭誠歡迎認同《報導者》理念的你,以實際行動贊助支持。(《報導者》官網|www.twreporter.org) 漫畫家簡介:Ning Lu 1995生於桃園。2020開始投入漫畫創作。喜歡關注城市風景、人的情感變化。用漫畫紀錄青年的生活樣貌,作品大多在描繪生活中抑鬱而不可伸張的苦悶情緒。 2022年底以不定期更新的《不重要的廉價故事集》系列為主題,於衛星舉辦人生第一次個展。另有獨立出版書籍及短篇漫畫《今天要去跳海》、《異鄉的失敗者》、《某個孩子的悲劇》、《雜記:羨慕、嫉妒、心甘情願》、《美術館的日子》、《資優班第一名的同學的夢想》等等。 |

報導者事件簿004:鳥籠時代

報導者事件簿004:鳥籠時代

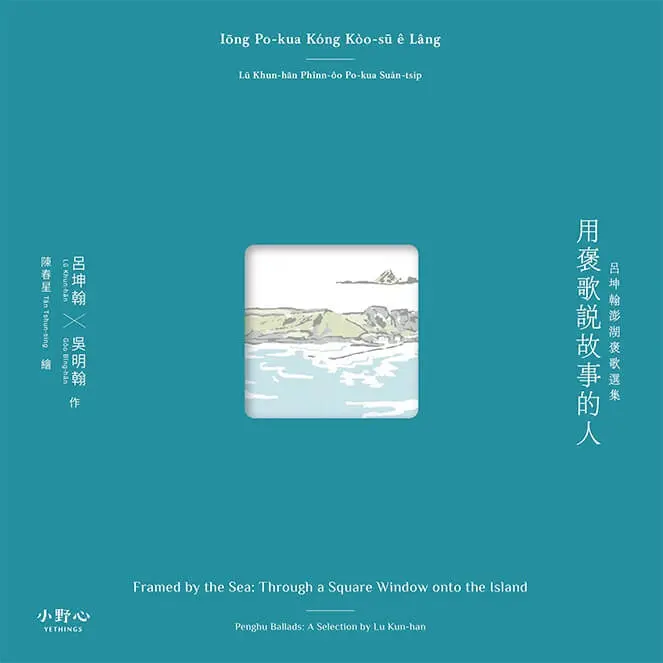

用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集

用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集

OB短評》#535踏出古靈精怪步伐的極品好書懶人包

●白腳底黑貓

劉子新著,聯合文學,380元

推薦原因: 文 樂

喃喃自語的文風,古靈精怪的視角,略顯設計的情節與哲思,這批彷彿在試探什麼的短篇,慧黠地偏離各種審美,在邊界處排練自己的街舞。字裡行間也透露出某種00後世代的唯我論 :質疑既有的一切,卻也不急著去顛覆,因為我們有的是時間。【內容簡介➤】

●恐龍學Dinopedia

從化石發掘、系譜演化解密遠古生物

ディノペディア 恐竜好きのためのイラスト大百科

G. Masukawa著,Tukunosuke (ツク之助)繪,陳朕疆譯,東販出版,600元

推薦原因: 知 樂

這部教科書質感的小百科,有可愛的原書名。每一個清爽、整齊開頁都帶領你向侏儸紀世界多邁進一步,列隊的恐龍們看來都像鄰家玩伴一般明白又可親。一本書還可以修完學碩博三階學位,從恐龍本身的具體樣貌,到牠們的存在成為一門通天貫地的地球之學,默默地將學術的原理與架構安排進這趟史前生物之旅中。【內容簡介➤】

●海獸學者解剖鯨魚的日常生活

收到擱淺通報馬上出動!海洋哺乳類的死亡教給我們的事

田島木綿子著,張東君譯,人人出版,420元

推薦原因: 知 樂 益

這本海獸學者的日常,瀰漫著難以想像的氣味,技術滿點,文短有趣,隨時都可以感受到鯨爆的驚喜與驚嚇。這些不幸葬身陸地的海獸,真實身分是我們在海中的哺乳類同胞。但願隻隻都能得到專家的超度,在堂皇的博物館裡繼續牠們的永生。【內容簡介➤】

●烏龜的修復時光

一片一片龜殼, 見證受傷的烏龜如何修補自己

Of Time And Turtles: Mending the World, Shell by Shattered Shell

賽.蒙哥馬利(Sy Montgomery)著,麥特.派特森(Matt Patterson)繪,江欣怡譯,晨星出版,480元

推薦原因: 知 議 樂 益

對歇斯底里的人間而言,烏龜根本就是禪師般的存在。本書從人類對烏龜的傷害出發,帶領讀者重新認識這個緩慢而莊嚴的太古物種,以及救援志工的暖心日常。事情還是有轉圜空間的,只要我們隨時多感知一下周遭的生物(包括行人龜),尤其是貪快的時候。【內容簡介➤】

●死亡與奇術師

Death and the Conjuror

湯姆・米德(Tom Mead)著,林零譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 樂

古典推理的氣氛滿載,手中的讀本彷彿沾著一層1930年代的塵埃。我們不僅走入推理的黃金時期,也身處當時的倫敦。故事借用當時才問世的小說、方興未艾的精神醫學,構築出帶著智識思維的推理世界。閱讀本書不只可過推理的癮,其中對犯罪與階級的反思,其實正是新世紀文本的馬腳。【內容簡介➤】

●幽靈世界

Ghost World

丹尼爾・克勞斯(Daniel Clowes)著,宋瑛堂譯,鯨嶼文化,600元

推薦原因: 設 文 樂

1980年代問世的圖像小說先驅,在近半世紀後的當下閱讀,依舊「現代」。書中的少女們充滿對於身體、情慾、親密、社會、關係、流行的各種彆扭與毛球,而荷爾蒙等內分泌的劇烈變化、亦是作品推進的激素。在生理性的躁動外,作者也將細緻的情感皺摺推開,讓書中角色立體又真實,讀來平凡又深刻。【內容簡介➤】

●手術室裡的小綠人

手術室小綠人Apple著,大是文化,399元

推薦原因: 知 議 樂 益

在各類醫療書寫中的、經常是以醫/病為主體,特別是從醫師視角描寫病人與病情,或由病人描繪罹病的生命經驗。本書以手術室中的情景為主體,透過穿著綠色制服的護理師視角,補充了醫療現場的分工與場域特殊性,也藉此道出手術室中的封閉與孤獨感,職業屬性與挑戰,是一部非常值得細讀的醫療職人誌。【內容簡介➤】

●男性廢退

失落、孤僻、漫無目的,生而為「男」我很抱歉?苦苦掙扎的男性困境,我們能怎麼做。

Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It

理查.V.李維(Richard V. Reeves)著,廖桓偉譯,方舟文化,460元

推薦原因: 批 議 樂 益

此作將男性正視為父權的受益者同時也是受害者,以自殺率、不適應性、成長曲線等結合生理心理與社會議題的數據與分析,直指家庭、教育、職場等各領域一直以來忽視男性經驗的特殊性,也製造了男性特殊的弱勢處境與樣態。除了指出現狀,作者也勇敢地提出調整方案,例如提倡讓男孩多受一年教育以適性調整身心發展上的差異,這個做法同時也重新校準了性別「平等」的認知。【內容簡介➤】

●歉木林

曾稔育著,木馬文化,380元

推薦原因: 文 樂

以「抱歉」作為主題的書寫,最終是否朝向「和解」?這部作品提出「以過程取代終局」的文學實踐,將種植文字的行動代替道歉的千百種可能姿態,同時在各篇文章中捕捉歉意的各種模樣。或許有其對象,但細讀散文集中的鋪陳,這個「歉意」其實正是生活中各種矛盾與不解之難題的集結,是一種內省的修煉。一字一字造木成林,是為了讓生活繼續。【內容簡介➤】

●臺灣原住民文學選集

小說(四冊)、文論(三冊)、詩歌(二冊)、散文(三冊)

孫大川編,聯經出版

推薦原因: 文 樂

這套時代之作,不僅是台灣文學史的重要組成,也是一部以文學承載的族群史,其中的史觀充滿開闊感。套書編者匯集了各界、各族裔的創作者與研究者,收錄的作品亦橫跨各時期與各文類,更涵納多元族語、日文、華文等語系寫成的作品,在各個場景悉心建立被遺漏的、誤解的歷史與真實的生命經驗,成就一部屬於當代的文化資產與文學經典巨作。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量