人物》夢遊的原點——漫畫家井子的《溫河幻覺》

坐在店裡向外看,只見一個身形瘦削的短髮女孩,穿著oversize的格子外衫、寬襬褲,臉上掛戴一副黑框眼鏡。她佇立街頭,視線游移,輕微迷茫神色如白日夢遊。當下我就猜,那是今日的訪問對象:井子。

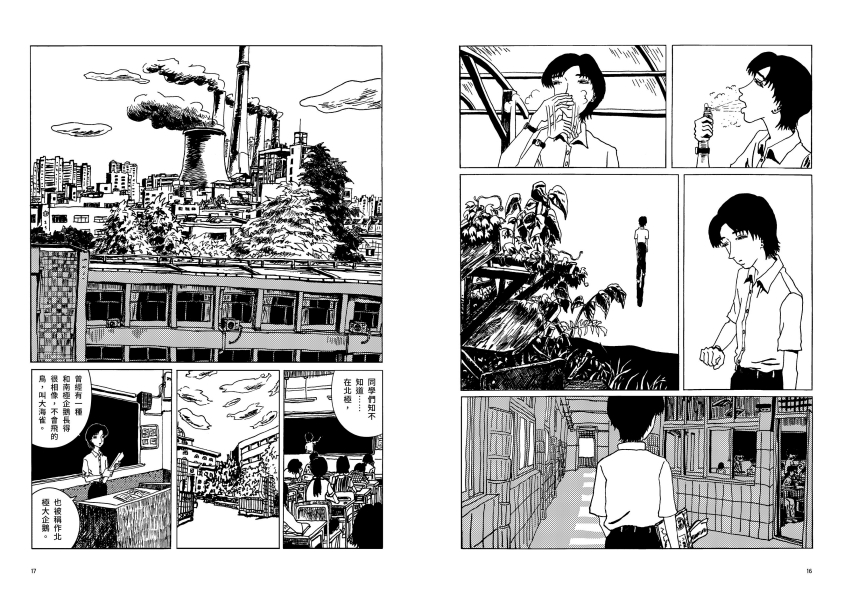

井子來自中國,曾在廣州學習雕塑,如今旅居京都修習漫畫。今年她帶著長篇新作《溫河幻覺》來台灣宣傳,這是她的第一部正式長篇漫畫。此前,她曾獨立出版過一本短篇集《蒸發之海》,同樣以原子筆與簽字筆手繪,黑色部分都是一筆一畫親手塗布,而主角人物造型跟她自己趨近,短髮,中性,帶點倔強的稜角輪廓隱藏在柔和低迴的氣息之下。

「剛剛那個牛肉麵,還有那個這個,好好吃啊。」女孩高興地坦承剛吃完兩人份午餐,此時她的手指遊走在不同餐後飲料的選項間,仿若在各種想像的氣味裡旅行。最終,她捨棄編輯推薦的冰淇淋蘇打,點了杯印度香料奶茶,「我感覺這個味道會很有意思。」她說。

眼看她好整以暇地對待具體而平凡的日常,卻又輕易被眼前一杯奶茶心神擾動,腦補分岔到潛意識的其他異幻國界,確實像她漫畫裡的世界,自由逡巡來回於現實與意識之間。

➤位在窗的哪一側

「我喜歡窗子。」開始訪談沒多久,井子就這麼對窗做了一番告白,「我最近在找房子,我想搬到一個有窗的地方,窗外就是鴨川。」現正於京都修業的她,嚮往藉著鴨川及其邊上的四季,為滯澀呆板的城市引入流動的光與空氣。

「我散步時也會偷看每個家戶的窗簾裡面,」除了由窗裡外望,她也時而有如希區考克執導的電影《後窗》裡,有窺看與個別聽診窗內風景的癖性與癡迷。「仔細聽,有時也會聽到電視或洗澡的聲音。」這些景窗裡外視聽漫遊的習慣,滲透與瀰漫在她的作品分鏡裡。

「我喜歡站在窗前看風景,不只是風景本身,而是它帶來的感覺。」背窗受訪的她此刻與我沉浸式對話,但仔細看,便能見著她眼底不時流瀉過的風景。「天色的變化、風吹過的方式,甚至某個人走過窗外的樣子,都會觸動我。」井子窗畔的凝視,抓取框景的原則,其實是與心景暗合的角度。那些貌似放空出神的情節與行動留白,並非靜定懶動,實是讓讀者透過富有流動空氣感的窗景,體察人物內心動向的潛移。

➤從樹上下來的人

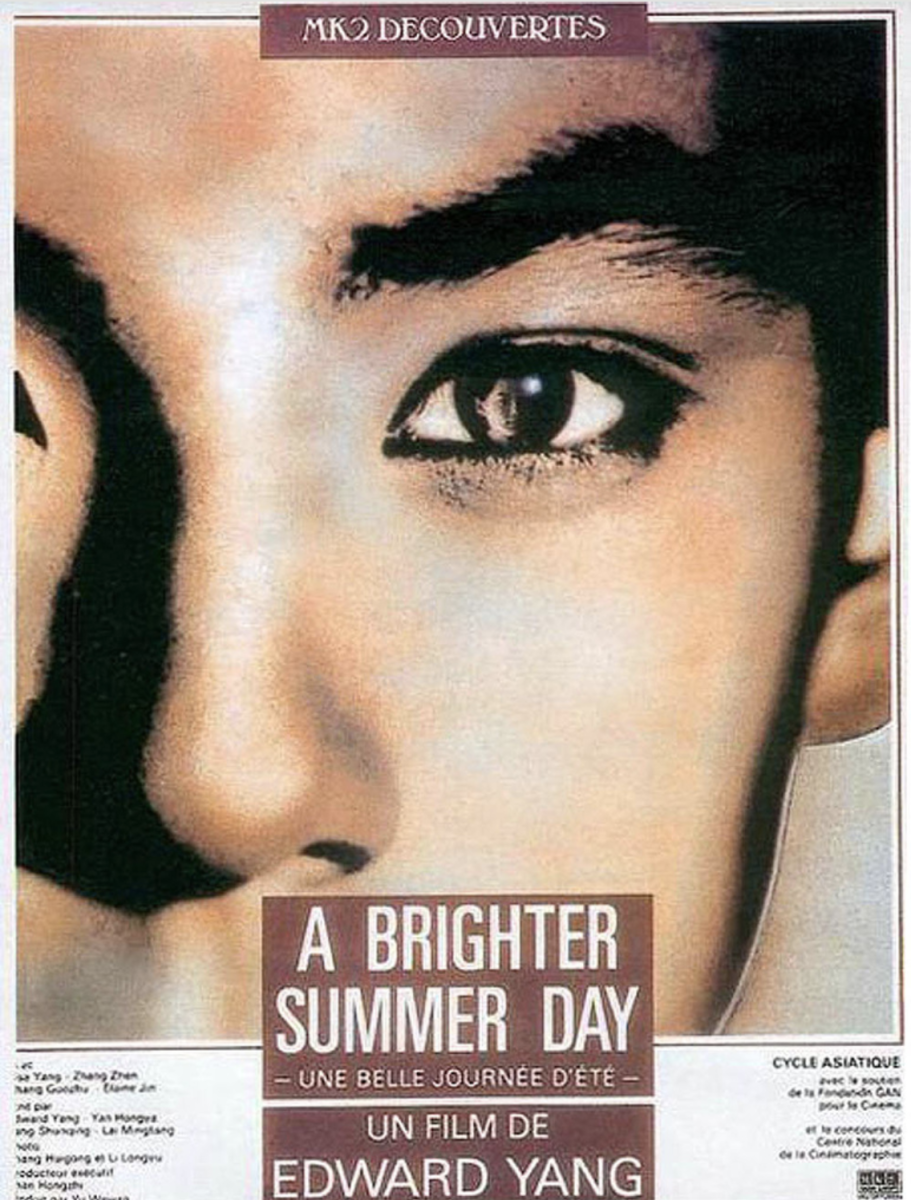

井子的漫畫因情感主導而有濃重的文學性,除了受卡繆(Albert Camus)論存在的荒謬與疏離感的影響,臺灣的文學與新電影也是她創作的養分。「大四的時候,我偶然看到朱天文的《童年往事》,很受觸動。」她指著《蒸發之海》漫畫當中,女孩小魚的閣樓小房間裡貼著《牯嶺街少年殺人事件》海報的彩蛋,更復興致高昂地一一細數,「還有楊德昌的《一一》、侯孝賢的《風櫃來的人》,他們激發了我的創作慾。」

「小時候住在鄉村宅院裡,我很喜歡爬樹。鄉下空氣好,星星多。」攤開井子的漫畫再看,確能覺察它們的誠實自剖,瀰漫出上述論及的童年自傳作品的近似氣味。那裡頭,既有混合自然與建築的時代場景追憶,也有成長孤寂困頓的情感寫實。

「小時候有一次和表哥、表妹出去玩,不知道為什麼吵架了,後來我一個人走在沒有人煙的地方,覺得慌張。」時年只有7、8歲的她被當時無邊的荒涼感給嚇哭了,卻也讓那個畫面嵌在心上,成了作品裡因難以言詮,卻又必須抒展的寂寞,「那是我第一次體會到什麼叫做沒有盡頭的荒涼感。」

然而,這些難以簡單形容的感受,卻成了催動她的畫筆去描摹以定錨的契機。《蒸發之海》收錄的〈檀香〉,便記錄了那份荒涼。具體呈現內心雜蕪的作法,則是混合野草與隨地便溺的腥臊、姐姐房間裡的藥味,將故事裡小女孩因姐姐病了、城市來的親戚炫耀,所積累在心上的悵然、無助的失序感,透過各種感官的回望,一一裝上窗框,組合成畫紙上的記憶樓房。

➤丟失又找回的畫筆

〈檀香〉裡的情緒與情感是寫實的,但角色與故事場景等皆混合虛實,譬如她杜撰了病榻上的姊姊。現實世界裡,井子實則有個弟弟,第一次嘗試獨立做手繪動畫,她便以姐弟關係引發的強烈感受為題,「剛開始弟弟出生我還覺得討厭,但成長過程中弟弟變得跟自己很親。」她笑著闡述心情怎麼個周折矛盾,「他初中開始覺得黏著姐姐不酷,開始打遊戲、大學交女友,我就特別失落。」

雕塑系大四、大五的時候,井子以三分鐘小動畫處理過與手足的情感,初次的漫畫短篇嘗試安置與表哥、表妹相處的陌異感,這些感受出脫成黑白線稿,在分鏡中推移情感,「但我當時畫完,好長一段時間就沒再畫,」井子回顧,「當時覺得自己畫得沒什麼劇情,比較平淡,沒有人要看。」

雕塑系大四、大五的時候,井子以三分鐘小動畫處理過與手足的情感,初次的漫畫短篇嘗試安置與表哥、表妹相處的陌異感,這些感受出脫成黑白線稿,在分鏡中推移情感,「但我當時畫完,好長一段時間就沒再畫,」井子回顧,「當時覺得自己畫得沒什麼劇情,比較平淡,沒有人要看。」

無論是當年的習作,抑或後來的《蒸發之海》與《溫河幻覺》,井子的敘事都沒有拋出美漫或主流日漫常見的,以劇情驅動的敘事弧。畢竟誠如她所自述的,那些場景多是為了具象化心理空間,然而這樣的非主流敘事卻難遇知音。所幸除了與臺灣的創作者氣味相投之外,她撞見了於1964年創刊,專載日本另類漫畫和前衛漫畫的《GARO》(ガロ)雜誌。

「《GARO》中的許多漫畫常常是主流漫畫裡會省略的東西,偏偏他們畫得很詳細,」井子的語氣似還透露當時看見這些獨立與前衛漫畫產生的共鳴、驚奇與欣喜。「主流漫畫就常弱化這些氛圍感的刻畫。」

井子狀似劇情散漫與情緒導向的非主流畫風,對氛圍的重視,到了《GARO》跟前,當即不再顯得荒誕失控,卻為獨立實驗精神振奮。時隔兩年後,她重拾漫畫畫筆,推開屬於自己的視閾,讓被排擠、削弱的情感動力場,再次於分鏡裡漫溢、流淌開來。

➤突然下起的雨

通常是這樣的,井子說她從日記寫起,「那時候沒有朋友,我就把日記當朋友,回頭看發現常常都在寫生氣的事情,」井子吐吐舌頭,「覺得自己好斤斤計較,怎麼這麼壞脾氣,但後來我都忘了。」她的漫畫裡常有迴繞不已,與現實難分虛實的夢境。問起是否常做夢?她連聲稱是,「我也常常記錄夢境、對話、突如其來的畫面。這些乍似不相干的物事最終都可能產生關係。」

井子自述界定主題後會開始大量的田調,由自己周身有感的人事物出發,費心神深入他們的世界與內心。比方《溫河幻覺》主角設定是一個高校生物老師,她就找到現正在職教書的老同學,同她問東講西。又因親戚中有卡車司機這樣工作的人,便與自己當年的同窗女性好友的形象整合一起,開發出有意思的角色。

然而,一切一切的根源,都回到對她內心伏流與波濤的認識。《蒸發之海》創作時井子剛到日本,當時的她房裡估計無窗。她說自己常騎半小時到羽田空港附近看海,「當時的內心很不安定,很沒有平和感。」她此刻腦海裡,應是與漫畫同名的短篇〈蒸發之海〉當中,某個景框裡的橋墩,以及望著波濤的無助的小小的人,還有成排的「好想跳下去」下墜構成的沉鬱背景。「因為當時我外婆剛去世,我很難受,所以那段時間我一直在想『死』究竟是怎麼一回事。」

➤游不出去的惡夢

除了死生的無常,反覆出現在井子夢裡的,還有受困於體制的惡夢。「從小到大,就常被提醒要上好大學。那個環境的壓抑很恐怖,當時頭年沒考上,復讀了一年,到現在我還在夢裡做數學考題。」然而,為家長與校方緊逼的她,卻也看見母親被家庭責任鎖住的鏡像,「母親為了撫養我和弟弟不停地工作,回家照顧家人,日復一日,像是被困住了,沒有出口。」

她與母親無有出口的夢魘,演變成《溫河幻覺》裡老師於校園裡,同樣被升學主義束縛的窒息。原來熱愛的自然研究,被壓縮在窄仄的課餘時間裡,以及吞吐出的煙圈的縹緲中。「那種被封閉的感覺,可能來自我對母親的觀察。」

然而《溫河幻覺》裡那些以高反差的黑白對比呈現的情緒波濤,又或內心的乾涸和荒蕪,沒有出口的迴路,卻在老師放棄給誰「交代」的翹課出逃後,終於若滂沱大雨降下般徹底釋然,繼而終於看見枝枒裡透進的曙光,再次聽見鳥群撲翅的生機。

➤返還自在的原點

「從《蒸發之海》到《溫河幻覺》,我當時不安的內心,終於漸漸變得平靜了,我覺得。」井子說,「我開始能夠用第三人稱的視角看待自己,就像泡在溫暖的河,或者說像是回到母親的羊水裡,那裡有些潮濕,有點寂靜。」

創作的狀態上,井子似乎也更能接受自己的本質屬性。與臺灣的慢工出版合作,起初因首次長篇嘗試,緊張地覺得該貼網點、加快敘事節奏,以符合商業考量,後來反而是在編輯的建議下,她又找回原來創作的弛放與手繪的質地。經此一遭,井子不再跟真實的自己產生抗力。

最末我們提起最新的漫畫畢業作《風箏狗》,她笑稱,在那個畫裡的小鎮中,多的是大白天在河邊閒散度日、坡上喝酒的人,咖啡店老闆一天限量5杯,有人專以放風箏為業。這次她為了讓這座城鎮自然有機地生長,放棄了事先研擬計畫的緊繃壓抑,只是由故事自然地順流前行。

訪問結束,走出店外,井子邊走邊指著窗外雖因冬季而葉落無花,仍枝枒繁盛的巨大緬梔花樹。「這棵樹好漂亮啊。」拿起手機拍下的同時,她的鬆弛感恍然又回到了點印度香料奶茶之前,佇立街頭,眼神如白日夢遊,那畫格分鏡的原點。●

|

|

|

作者簡介:井子 IKO 1995年生,畢業於廣州美術學院雕塑系,2020年開始投入漫畫創作,2022年起為研讀漫畫旅居日本。最喜歡的作家是大江健三郎。熱愛蘋果派和肯尼亞淺焙咖啡豆做的手沖咖啡。 著有短篇漫畫集《蒸發之海》。 |

溫河幻覺

溫河幻覺

記得十幾年前寫《青蚨子》時,我在書中用了非常多的台文,必須面對的,就是讀者對於方言的本能抗拒。我覺得這是創作的可貴之處,勇於挑戰既定的準則,質疑已被形塑的意識,努力實踐篤定的想法――創作者應該嘗試走在前面。

記得十幾年前寫《青蚨子》時,我在書中用了非常多的台文,必須面對的,就是讀者對於方言的本能抗拒。我覺得這是創作的可貴之處,勇於挑戰既定的準則,質疑已被形塑的意識,努力實踐篤定的想法――創作者應該嘗試走在前面。

書評》建築可以寫信給路人嗎?讀《人本建築》

托瑪斯.海澤維克(Thomas Heatherwick)的建築評論書籍《人本建築》(Humanise;2023),是一本認真、嚴肅,甚至有些激烈的建築宣言。書中對建築師的此刻角色、現代建築為何會淪為無趣也冷漠的現狀,以及建築已然成為利潤算計的量化商品等現象,都毫不留情的直接提出批判,更以此出發來挑戰百餘年來現代建築的走向與價值觀。

海澤維克確實有話要大聲說出來,但是他卻能按捺下波濤洶湧的情緒,用一種委婉與簡明易懂的語言,十分耐心地建構出來他完整也犀利的論述。他的論述架構主要針對20世紀前半時期,由包浩斯、科比意(Le Corbusier)與密斯(Ludwig Mies van der Rohe)所鋪陳出來有如神明崇拜的現代主義價值觀,提醒我們如何必須認真去審視這樣的價值觀,對此刻城市與建築的利弊損益為何,並檢驗其對人類文明造成的偏頗與傷害的事實。

➤何謂現(ㄨˊ)代(ㄑㄩˋ)建築

海澤維克從他18歲無意中閱讀到高第(Antoni Goudi)書籍的震撼談起,並一一指出他所認為的現代建築相對於傳統建築,究竟造成什麼偏頗與傷害。譬如:單調vs.複雜、重複量產vs.手工美感、空洞無趣vs.真實有感、理性vs.感性,也從不同文明的建築史角度,回顧現代主義信仰者的自我中心與傲慢。

他是這樣稱讚高第的建築:

海澤維克對現代建築走向提出異議,這種異議可以大約追溯至二戰後(尤其是在60年代密斯所主導的國際式樣/International Style席捲全球後),當時陸續有不同的批判聲音出現,譬如《偉大城市的誕生與衰亡》(The Death and Life of Great American Cities;1961。聯經,2007)一書作者珍・雅各(Jane Jacobs),對現代城市的單調與無趣提出憂心的呼籲,她說:「城市是完全實質的地方,要了解它的行為,需要從觀察有形和實質的事情上去獲得資訊,而不是憑空的幻想臆測。」

珍・雅各也反駁了柯比意提出的城市空間願景,她曾參與反對紐約都市開發的運動,提倡「未被計畫的都市的魅力」,換句話說,即是「在沒有目的之下形塑出來的都市」。比這本書晚十年出生的日本建築學者饗庭伸Shin Aiba,在近期所出版的書籍《折疊都市》裡(臉譜,2020),強烈地呼應著珍・雅各的批判觀點:

另外,也同樣具有深遠影響力、文丘里的建築著作《建築的複雜性和矛盾性》(Complexity and Contradiction in Architecture,Robert Venturi;1966。江蘇科學技術出版社,2017),則認為出色的建築作品必然是矛盾和複雜的,而不是非此即彼的純凈或簡單,意義的豐盛必然勝於內涵的簡明,雜亂有活力勝於外在控制的統一,他尤其對現代主義的理性、不真實與脫離日常生活的現實性,以一種嘲諷的方式進行批判。

➤「現代」在亞洲的混血性

這樣的批判與省思,也逐步蔓延的亞洲的新興區域,並且尤其會對現代主義的漠視文化差異提出異議。譬如已經去世的日本前輩建築師蘆原義信所寫的《隱藏的秩序》(The Hidden Order,Yoshinobu Ashihara;1989。江蘇科學技術出版社,2023),敘述他在1970年代後期,從久居的紐約回到東京,發現東京的生活水準、科技水準、文明水準都已經跟第一世界沒有差異了,爲什麼建築與都市卻依舊沒有現代性所追求的西方理性秩序,他以東京為例作說明:「東京給人的第一印象就是雜亂,整座城市給人的感覺是不統一,以及建築物的不協調,……建築物表現出來的是無秩序、沒有一致性、缺乏傳統的外表。」

他接續著又說:「但是,毋庸置疑的是,東京在功能上成功成為了一座有效率、勤勞、有秩序的都市。……這種特質是一種生存競爭的能力、適應的能力,以及某種曖昧弔詭的特質,渺小與巨大的共存、隱藏與外露的共生等等,這些是在西方秩序中找不到的東西。」

蘆原義信以日本文化裡的「隱藏的秩序」,作為這樣困惑的答案。晚他一個世代的日本建築師塚本由晴,也提到在他由法國遊學返回東京時,詫異組成東京的大多數建築(不是那些美術館、企業總部、商業中心、政府大樓,而是真實存在佔九成的一般平凡建築),竟然都長出幾乎是「無恥」的樣貌,他對著這樣完全「不巴黎」,而因此顯得滿目瘡痍的東京,有著不知如何是好的無力感。

「東京的建築究竟是什麼呢?」對著無明顯秩序與脈絡可辨識的東京,他問著自己。塚本由晴於是和他的伙伴花了幾年工夫,穿走東京的大街小巷,出版了《東京製造》(Made in Tokyo,Yoshiharu Tsukamoto;2001。田園城市,2007),並提出以「混血建築」為思考點的觀察心得。

塚本說東京建築是混血的建築。這樣的混血是一種使用性上的混血(例如樓上補習班樓下麵攤,隔壁則是高級公寓與服飾店),而非西方使用分區嚴明的住商不交混單一性;是一種構築上的混血(鋼筋混凝土的主構造上,可以添加鋼骨或木構造的臨時附屬建築),並不堅持維持構造方式在外型上的統一;再來就是美學上的混血(菁英美學/實用美學/西方/東方/古典/現代同爐並冶),並沒有統一的外在美學作規範。

這種將現代性移出西方社會脈絡做在地思考的模式,也是對現代主義建築提出的一種省思及修正。台灣的建築也具有與東京一樣的混血個性(這種混血常常不是自覺與自願的,尤其常是伴隨著政治、經濟或文化的被殖民經驗,因為無絕對的一元價值觀所掌控而生),因此使用上顯得紛雜,構築上也自由(如屋頂違建、陽台鐵窗、鴿子籠等),美學上是無政府的百花爭鳴。

塚本卻認為這樣的建築,真實的反映出東京社會的混血面貌,因為社會的現實性,使建築必須藉由自體與異體不斷的混血過程,來適應改變中現代都市多元的需求與價值觀,像是為了生存而不得不持續扭曲自己形貌的巨大變形蟲。

這些從東亞發出對現代建築的質疑看法,其實也呼應著海澤維克對於現代主義價值觀過於單一與偏頗的批判觀點。他細數現代主義的發展歷程,指出此刻的以利潤為尚、對效率執迷、法規與都市規劃師的控管誤導、建築師的自大、脫離現實與不溝通,如何造成現代建築與城市的繼續災難化。他也提出建築如何才能人本化的規則;必須重視使用者的情感反應、建築師要以建築千年永存的態度作設計、並讓路人經過建築物的大門前時,能有豐富與真實的情感體驗。

海澤維克的態度殷切也認真,想要讓現代建築得以重頭再起步的願望,也隱隱可見。

➤思考無法迷路的理性

20世紀初的德國學者本雅明,在《柏林童年》(允晨,2003)裡,描述當代知識份子究竟要如何面對正逐步工業化與都市化的柏林:「在一座城市裡迷了路,算不上什麼。要想在一座城市裡走失,就像在森林裡走失一樣,得有點本事才行。」

本雅明所談當時的柏林,其實就是由理性思維所構築的現代城市,也是現代理性文明的進步證明表徵。而一個人進入這樣邏輯分明的道路系統裡,有如進入理性價值的分門別類脈絡,若是依賴這系統的指引,絕對是可能在單一的門類路徑(或固定疆域範圍)裡達成效率上的收穫成果,但是卻可能因此失去在面對有如森林的整座城市時,更為重要的全觀與綜攬能力。

這就是本雅明最為擔心、人類文明可能因此集體「只能走失,卻無法迷路」的時代問題。而這樣藉以破解的全觀與綜攬能力,就是本雅明念茲在茲、也蓄意想去「迷路」(以脫離理性制約)的能力,這也是海澤維克對此刻人類文明走向的某種質疑與對抗。

在書本的最後一章節,是海澤維克「寫給過路人的信」,他語重心長的寫著:「你們可能會感到無力,但事實上,你們卻是這場運動最強有力的成分。你們不可或缺。革命不會來自議會或公司董事會或建築設計事務所。革命會來自街頭。當有夠多的普通人懷抱夠大的憤怒、熱情與興奮去追求改變時,革命就會展開。當每個人開始發聲,革命就會發生。」

海澤維克顯然寄希望於民眾能夠對於真實環境感知的一朝覺醒,也轉身棄絕了他對建築專業界的任何期待,態度或許有些天真與一廂情願,但也標誌出這條改革路途的依舊漫漫。無論如何,現代主義此刻顯現的禍福相倚狀態,絕對值得專業界認真面對與討論,而海澤維克的敢言與勇於聲張,更應得到整體社會予以真實的鼓勵及讚許。●

Humanise

作者:托馬斯.海澤維克 (Thomas Heatherwick)

譯者:托馬斯.海澤維克工作室

出版:原點出版

定價:680元

【內容簡介➤】

作者簡介:Thomas Heatherwick│托馬斯˙海澤維克

他是世界上最知名的設計師之一,作品種類繁多,從建築到家具,都以嶄新、原創、符合人本為特色。海澤維克工作室致力於讓我們的周遭世界更加歡愉和引人入勝。工作室的設計作品包括倫敦的新雙層巴士,2012年倫敦奧運會聖火台,美國加州谷歌灣城景園區(Bay View),紐約哈德遜河上的小小島(Little Island)漂浮公園等。

閱讀通信 vol.371》我有故事,你有真心嗎?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量