2025台北國際書展.懶人包》18大主題,童書名家齊聚,作家接力、登山出海、棒球、母語.....

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【國際作家】三大洋視界齊聚、討論未來

【國際作家】三大洋視界齊聚、討論未來

- 〚日本〛知名繪本作家伊勢英子第一本奇幻繪本《鋼琴》新書分享會

時間:2/7(五),15:30-16:30

地點:主題廣場

主持:柯倩華(兒童文學評論家)

主講:伊勢英子(日本童書作家)

➤延伸閱讀:現場》繪本畫家的療癒處方:伊勢英子、狗狗,與原畫展

- 〚日本〛超人氣怪盜登台!怪傑佐羅力系列新書發表會

時間:2/9(日)14:15-15:15

地點:兒童沙龍

講者:原裕(日本童書作家)、原京子(日本童書作家)

➤延伸閱讀:人物》讓討厭看書的孩子享受閱讀樂趣:專訪《怪傑佐羅力》作者原裕

- 〚日本〛暢銷作家岩井俊雄的繪本世界─《沼澤100層樓的家 巨無霸版》新書發表會

時間:2/8(六),10:30 - 11:30

地點:主題廣場

主講:岩井俊雄(日本插畫家、多媒體藝術家) - 〚日本〛台日橋梁書大集合!「星期天的教室」作者村上詩子&「用點心學校」作者林哲璋見面分享會

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:兒童沙龍

主講:村上詩子(日本童書作家)、林哲璋(童書作家) - 〚日本〛「知識大迷宮」作者香川志織見面互動派對

時間:2/8(六),14:15 - 15:15

地點:兒童沙龍

主講:香川志織(日本插畫家) - 〚日本〛「 有特殊意義的人們」—《吹上奇譚》訪台新書分享會

時間:2/6(四),14:15 - 15:15

地點:主題廣場

主講:吉本芭娜娜(日本作家)

與談:蔡康永(主持人、知名作家) - 〚日本〛是小說,也是未來之書:Chat GPT跟小說的聯手創作—《東京都同情塔》新書分享會

時間:2/8(六),19:15 - 20:15

地點:主題廣場

主講:九段理江(日本作家)/林新惠(小說家、政大台文所博士候選人)/蕭詒徽(作家、編輯) - 〚日本〛溫柔而堅定:從《體貼的貓咪》看移民的社會適應與認同

時間:2/5(三),14:15-15:15

地點:主題廣場

講者:中島京子(日本作家)、吳佩珍(作家、政大台文所教授)

- 〚韓國〛關於童書繪本的大小事

時間:2/9(日),10:30-11:30

地點:國際沙龍

主講:Rury Lee(韓國作家,世宗網路大學創意寫作系教授) - 〚捷克〛插畫創作的100個問題:波隆納插畫大獎得獎插畫家對談

時間:2/7(五),15:30-16:30

地點:紅沙龍

主講:湯瑪士.瑞杰可(捷克插畫家)、鄭元欽(插畫家) - 〚捷克〛邂逅捷克當代文學

時間:2/7(五),11:45 - 12:45

地點:國際沙龍

主講:克里斯多夫・埃德爾(捷克作家)、尤納許・茲博日爾(捷克作家、詩人、記者) - 〚捷克〛與捷克作家瑪格達連娜・普拉措娃(Magdaléna Platzová)面對面:探討男性世界中的女性聲量暨作品朗讀

時間:2/7(五),14:15 - 15:15

地點:國際沙龍

主持:夏沛倫(捷克觀光局台灣市場顧問)

主講:瑪格達連娜・普拉措娃(捷克作家、文學評論、翻譯) - 〚捷克〛《當代捷克文學選集》新書發表會:走進捷克文學的世界,與當代文學大師對話!

時間:2/8(六),14:15 - 15:15

地點:國際沙龍

主持:阿德里安娜・克拉索娃(捷克中心總部專案經理)

主講:林蒔慧(政大斯拉夫語文學系教授兼主任)、夏沛倫(捷克觀光局台灣市場顧問)、湯欣潔(譯者)、陳宥汝(譯者)

- 〚比利時〛《什麼是人生?》與兒童談哲學

時間:2月8日(六),10:30- 11:30

地點:國際沙龍

講者:默德.侯桀(比利時插畫家)、吳凱霖(希望學社長、親子專欄作家) - 〚比利時〛玩轉大人的童趣視角:比利時插畫家克拉斯・魏普朗克座談分享會

時間:2/7(五),16:45 - 17:45

地點:國際沙龍

主講:克拉斯・魏普朗克(比利時插畫家) - 〚英國〛創「藝」連線:英國插畫家Marion Deuchars創作交流分享座談

時間:2/8(六),18:00 - 19:00

地點:國際沙龍

講者:瑪莉安・杜莎(英國插畫家) - 〚德國〛德國童書現況與發展

時間:2/6(四),16:45-17:45

地點:夢想沙龍

講者:莉克.傅克森(德國作家) - 〚德國〛從互動到限制:關於公共空間的藝術策略

時間:2/7(五),16:45-17:45

地點:藍沙龍

講者:安德烈亞斯.烏爾里希(德國媒體藝術家)、葉佳蓉(策展人) - 〚波蘭〛探索大自然的無限可能:林大利博士與歌夏.海爾巴對談

時間:2/8(六),18:00-19:00

地點:藍沙龍

講者:林大利(農業部生物多樣性研究所副研究員)、歌夏.海爾巴(波蘭插畫家) - 〚泰國〛聚焦泰國:透過鬼故事探索泰國文化與信仰

時間:2/5(三),13:00-14:00

地點:主題廣場

講者:阿涅克・納威卡蒙(泰國作家)、柴拉特・皮比帕塔納普拉普(泰國作家)、卡蒙維帕・潘蓬帕歐(泰國作家) - 〚泰國〛當新世代創作者遇見泰國傳統鬼故事

時間:2/6(四),15:30 - 16:30

地點:國際沙龍

講者:卡蒙維帕.潘蓬帕歐(泰國作家)、吉塔坎・阿帕潘(泰國作家)

- 〚印度〛兒童動手做:木偶書籤與印度民間故事

時間:2/4(二),13:00-14:00

地點:兒童沙龍

講者:Vandana Mengane(印度藝術家) - 〚印度〛從書卷到銀幕:從樂舞論談印度敘事藝術

時間:2/8(六),11:45-12:45

地點:國際沙龍

講者:江譚佳彥(印裔台灣新住民戲劇家)、耿一偉(北藝大教授) - 《亞洲人物史》新書發表會

時間:02/05(三),15:30~16:30

地點:主題廣場

講者:落合勝人(集英社總編輯、本書主編)

- 台灣生育率全球倒數第一,年輕人為何不生?森岡正博x超級歪SuperY《不要出生,是不是比較好》重磅對談

時間:2/5 (三)16:45-17:45

地點:主題廣場

講者:森岡正博(早稻田大學教授、本書作者)、超級歪SuperY(說書YouTuber)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【主題國】想像我們都是義大利人

【主題國】想像我們都是義大利人

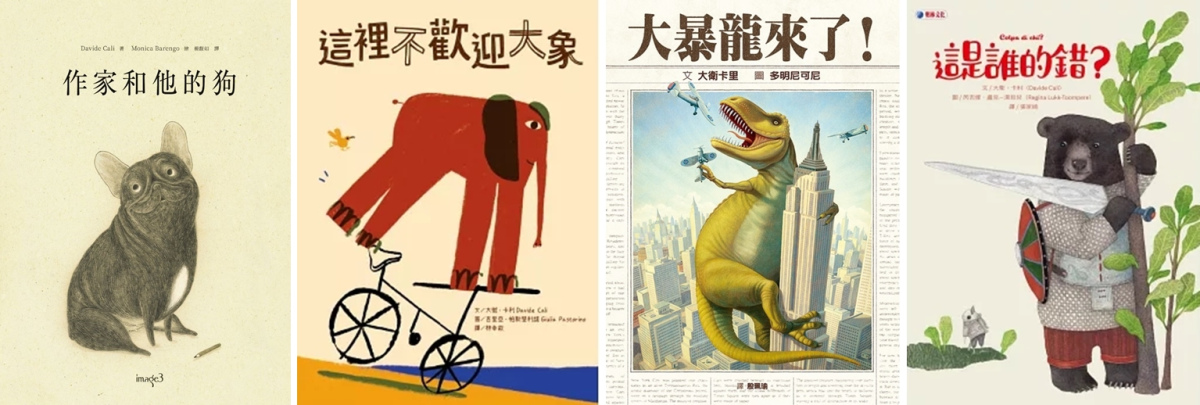

- 從販賣幸福的鴿子到愛書成痴的提奧菲爾—義大利說故事大師大衛・卡利(Davide Cali)首次來台新書發表會

時間:2/7(五),13:00-14:00

地點:主題廣場

講者:大衛.卡利(義大利繪本作家) - 從但丁神曲到格林童話,從皮諾丘到愛情——義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)首次來台新書發表會

時間:2/8(六),11:45-12:45

地點:主題廣場

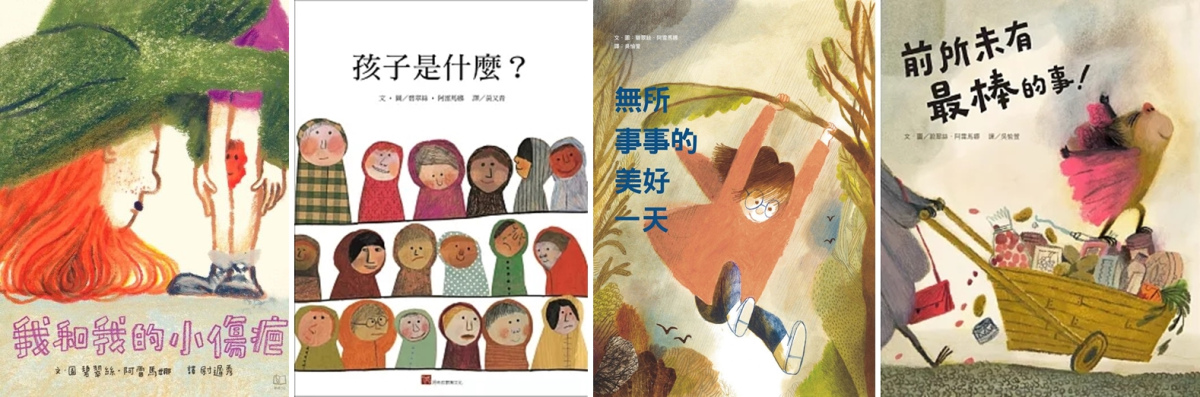

講者:羅倫佐・馬托蒂(義大利插畫家)、郝明義(大塊文化董事長) - 孩子眼中的世界——阿雷馬娜筆下的兒童角色

時間:2/6(四),13:00 - 14:00

地點:主題廣場

主講:碧翠絲.阿雷馬娜(義大利繪本作家)、莊世瑩(作家) - 《泥巴殿下-爛泥巴公主》x《前所未有最棒的事》新書發表會

時間:2/5(三),14:15 - 15:15

地點:兒童沙龍

主講:碧翠絲.阿雷馬娜(義大利繪本作家)、嚴淑女(童書作家) - 謝佩霓X義大利繪本藝術賞析 《亂糟糟先生和齊整整先生》、《工具》、《噸》新書發表會

時間:2/8(六)19:15 - 20:15

地點:國際沙龍

主講:謝佩霓(策展人、藝評人)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【中文作家】冒險家集合!如果是勇者作家一定會這麼寫

【中文作家】冒險家集合!如果是勇者作家一定會這麼寫

- 重力與《反重力》:駐館藝術家創作分享

時間:2/7(五),19:00 - 20:30

地點:國家人權博物館展位

主持:莊瑞琳(春山出版總編輯)

主講:黃崇凱(小說家)

與談:林易澄(作家、樂評人)

➤延伸閱讀:閱讀隨身聽S3EP3》小說家黃崇凱/運動寫作、日治時代文學,還有脫(台)北者的台南 - 暗房中看見光:《臺灣白色恐怖詩選》

時間:2/9(日),13:30 - 15:00

地點:國家人權博物館展位

主持:鴻鴻(詩人)

主講:向陽(詩人)

與談:陳允元(國北教大台文所助理教授) - 歷史縫隙中的微光:駐館藝術家創作分享

時間:2/8(六),16:00 - 17:30

地點:國家人權博物館展位

主講:利格拉樂・阿𡠄(作家、記者)

➤延伸閱讀:人物》我田野,我記錄,故我在:利格拉樂.阿𡠄的女族書寫

- 馬的多重宇宙:音樂、料理、文章,有時候還拍影片

時間:2/8(六),16:45 - 17:45

地點:文訊展位

講者:馬世芳(《歌之國土》、《也好吃》作者)

➤延伸閱讀:2024台北國際書展.特輯》馬世芳X黃麗群對談《也好吃》金句大公開 - 文學老屋好料理

時間:2/9(日),14:15 - 15:15

地點:文訊展位

講者:封德屏(《文訊》總編輯、紀州庵文學森林館長)、廖玉蕙(作家)、宇文正(作家) - 給女身的告白

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:文訊展位

主持:鍾文音(小說家)、林文心(臺大中文所博士生、作家) - 用歷史碎片虛構文學

時間:2/6(四),14:15 - 15:15

地點:洪範 ‧ 爾雅 ‧ 文訊 ‧ 紀州庵 聯合展位

主持:朱和之(小說家)、盛浩偉(小說家)

➤延伸閱讀:對談》三叉山上有什麼(好)?朱和之與甘耀明的小說登山 ft. 當太陽墜毀在哈因沙山、成為真正的人 - 文字的跨國飛行:紀大偉與寺尾哲也的創作之旅

時間:2/7,17:00 - 17:30

地點:直播室

主講:紀大偉(政大台文所副教授、作家)、寺尾哲也(小說家、工程師)

➤延伸閱讀: 現場》努力也是餘生:寺尾哲也《努力是癮》對談朱宥勳《只能用4H鉛筆》 - 寫給世界的情書:新世代創作者的觀照與啟程

時間:2/7(五),20:30~21:30

地點:臺文館沙龍

講者:曹馭博(詩人、小說家) × 左耀元(小說家) × 唐墨(小說家、單口喜劇演員)

➤延伸閱讀: 對談》小說是延長剩餘的生命?曹馭博X吳明益談《愛是失守的煞車》 - 一個棲身的地方:以文字為磚瓦,蓋出自己的房間

時間:2/9(日),16:45~17:45

地點:臺文館沙龍

講者:何玟珒(小說家) × 蔣亞妮(作家) - 詩的另類想像

時間:2/9(日),14:15 - 15:15

地點:黃沙龍

主講:羅智成(詩人) - 傲慢與偏見:談創作者的誤讀與被誤讀

時間:2/7(五),11:45 - 12:45

地點:藍沙龍

主講:徐珮芬(詩人)、潘柏霖(作家)、山姆 someshiit(創作歌手) - 《你記得地圖上的一切都要變淡的》 詩集創作分享

時間:2/5(三),16:00-17:00

地點:讀字伸展台

講者:陳育律(詩人),黃湣皓(詩人) - 攜手同行寫下去——1937年生的我們,50周年的爾雅

時間:2/8(六),19:15 - 20:15

地點:藍沙龍

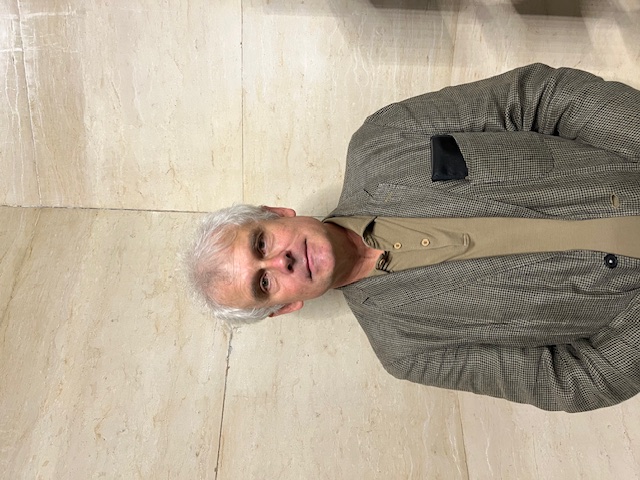

主講:白先勇(小說家)、隱地(評論家、詩人、編輯) - 《走在臺灣美術的最前面》分享會

時間:2/7(五),14:15 - 15:15

地點:黃沙龍

主講:李賢文 (《雄獅美術》雜誌創辦人)

➤延伸閱讀:人物》有榮必有枯,但求對的時間,做對的事:專訪第48屆金鼎獎特別貢獻獎得主李賢文

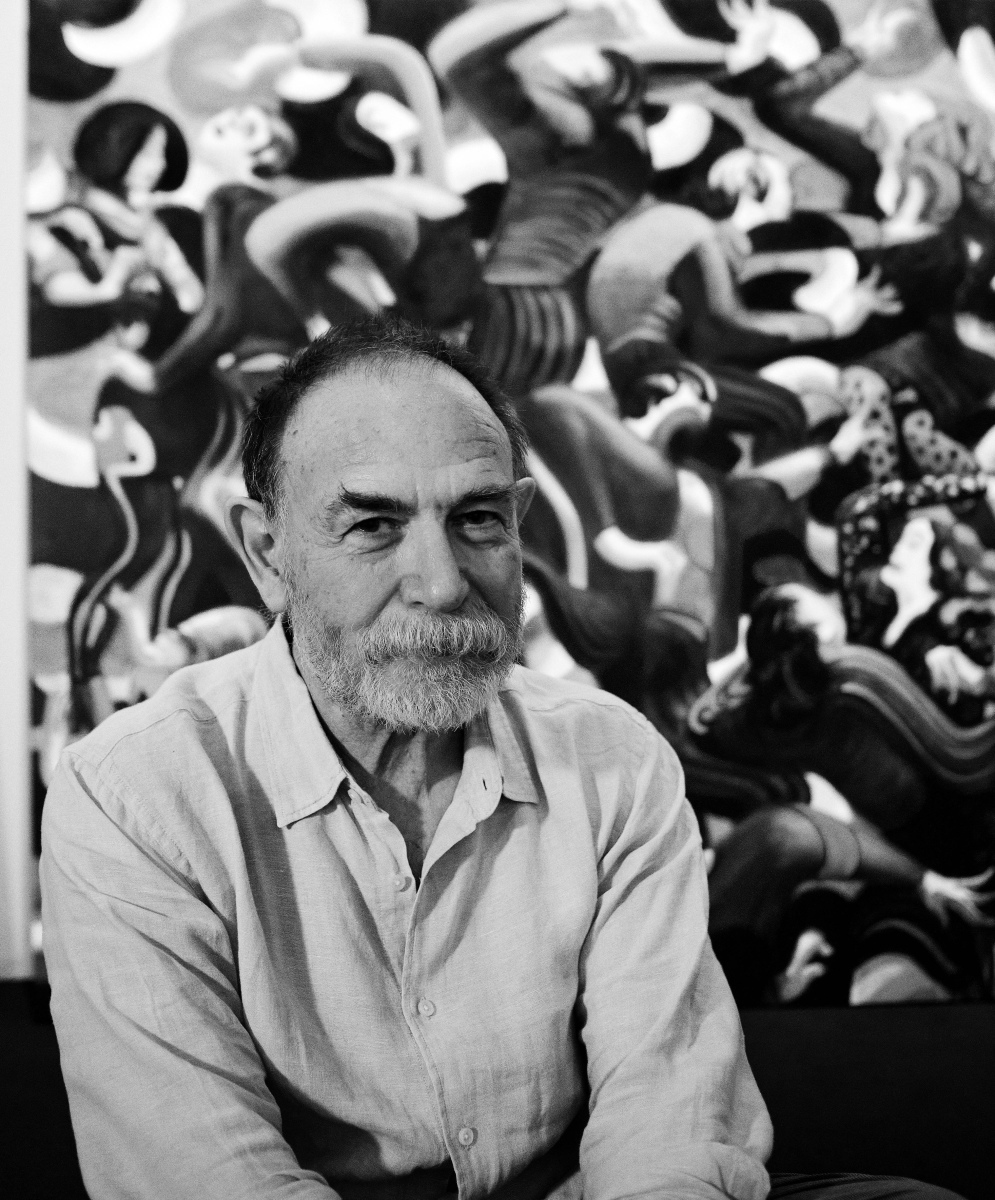

《雄獅美術》雜誌創辦人李賢文(桑杉學攝)

- 從散步到漫遊—談兩本書

時間:2/5(三),10:30 - 11:30

地點:主題廣場

主講:簡媜(作家) - 寫作與真心的技術:《烏鴉與猛獁》新書分享會

時間:2/6(四),13:00-14:00

地點:時報展位主講:趙鴻祐(小說家)、陳允元(國北教大台文所助理教授) - 《噤飛》新書分享會

時間:2/7(五),19:15 - 20:15

地點:黃沙龍

主講:林佩妤(作家)、謝湄君(作家)、朱宥勳(作家) - 夢想存在美味之外《廚房裡的偽魚販》書籍分享會

時間:2/7(五),18:00-19:00

地點:藍沙龍

主講:林楷倫(魚販、小說家)

➤延伸閱讀: 2022 Openbook好書獎.年度生活書》偽魚販指南 - 狐狸尾巴露出來了:《狐說狂言》新劇本分享

時間:2/6(四),16:45 - 17:45

地點:主題廣場

主講:馮翊綱(相聲男演員、劇場表演藝術家)、時一修(劇場表演藝術家) - 蔡詩萍《我還在跑,沒時間變老》新書講座

時間:02/08(六),16:30~17:30

地點:聯經展位

講者:蔡詩萍(作家、台北市文化局長) - 我也來講理:那些啟發我的老臺北作家

時間:2/8(六)10:30-11:30

地點:藍沙龍

講者:張大春(作家) - 《你在暗中守護我》新書分享會

時間:2/8(六),15:00-15:50

地點:遠流展位

講者:翁禎翊(法官、作家)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【作家聊書】異世界來電!你想知道的創作故事都在這

【作家聊書】異世界來電!你想知道的創作故事都在這

- 愛、信任與背叛:我們還能欣賞道德爭議者的作品嗎?《大師失格》新書分享會

時間:2/4(二)11:45-12:45

地點:黃沙龍

主講:朱嘉漢(作家、編劇)、馬欣(作家、影評、樂評人)

- 村上春樹《城與不確定的牆》導讀與新書分享會

時間:2/8(六),20:30 - 21:30

地點:夢想沙龍

主講:馬欣(作家、影評、樂評人)

➤延伸閱讀:書評》是「集大成」還是「再生產」:村上春樹《城與不確定的牆》 - 卡爾維諾的預見:給下一代小說寫作者的技術啟示

時間:2/7(五),15:30 - 16:30

地點:文訊展位

主持:李奕樵(小說家)、連明偉(小說家) - 推理之外,文學之內:約翰.哈威的非典型小說與城市書寫

時間:2/7(五),18:00 - 19:00

地點:文訊展位

主持:李靜宜(翻譯、編輯)、譚端(記者、編劇) - 探查當代歌曲之國土:如何理解巴布.狄倫的世界

時間:2/7(五),16:45 - 17:45

地點:主題廣場

主講:馬世芳(《歌之國土》、《也好吃》作者) - 那一代的散文:王鼎鈞的風格與思想

時間:2/8(六),13:00 - 14:00

地點:黃沙龍

主講:楊照(作家、時事與文學評論人) - 那些人那些事:《我愛過的八○年代》

時間:2/7(五),14:15 - 15:15

地點:紅沙龍

主講:林文義(作家、漫畫家、政治評論者)、姜泰宇(小說家) - 文字之燈,影像之鏡:創作的改編與轉譯

時間:2/7(五),15:30-16:30

地點:臺文館沙龍

講者:袁瓊瓊 (小說家)× 林剪雲(小說家、編劇) - 文字影像雙聲道:小說的改編與呈現

時間:2/8(六),14:15-15:15

地點:黃沙龍

講者:李昂(小說家) × 吳明倫(阮劇團編劇)  王禎和《嫁妝一牛車》,從影視到歌舞劇/林孟寰

王禎和《嫁妝一牛車》,從影視到歌舞劇/林孟寰

時間:2/7(五),14:15 - 15:15

地點:文訊展位

主持:林孟寰(劇場編導、影視編劇)- 閒中觀影:文學人談電影

時間:2/7(五)20:30 - 21:30

地點:藍沙龍

主講:舒國治(作家) - 朱天文《願未央》文學電影與朱西甯《華太平家傳》

時間:2/8(六),10:30 - 11:30

地點:黃沙龍

主講:朱天文(小說家、劇作家)

與談:朱天衣(作家、教師)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【Openbook好書獎】創作的本真之心,寫作邊界的探索

【Openbook好書獎】創作的本真之心,寫作邊界的探索

- 《一位女性殺人犯的素描》對談講座—「真相與敘事:非虛構書寫的界線拿捏」

時間:2/4(二),16:45-17:45

地點:夢想沙龍

講者:胡慕情(鏡文學文化組採訪主任)、黃麗群(作家)

➤延伸閱讀:對談》理解的艱難:胡慕情與張娟芬談《一位女性殺人犯的素描》

- 歷史與詩之間

時間:2/5(三),15:30 - 16:30

地點:紅沙龍

主講:陳列(作家)、童偉格(小說家)

➤延伸閱讀:現場》直面白色恐怖,寫出遺落的歷史——陳列談《殘骸書》 - 張貴興《野豬渡河》經典蛻變版─婆羅洲的魔幻寫實文學主題講座

時間:2/9(日),14:15 - 15:15

地點:主題廣場

講者:張貴興(小說家)、駱以軍(小說家)

➤延伸閱讀:報導》2023年美國紐曼華語⽂學獎得主張貴興感言:如果我死了,我願意把心留在台灣,讓濁軀回歸婆羅洲

攝影:王志元

- 小說舟帆長河中,鑄字真實(相)與幻象

時間:2/8(六),15:30-16:30

地點:臺文館沙龍

講者:李金蓮(作家) × 鍾文音(作家)

➤延伸閱讀:人物》不是悲或喜的終局,是找到繼續前行的餘韻:訪李金蓮《暗路》 - 假城鎮中的漫遊者:散文書寫的中途與發現

時間:2/9(日),18:00-19:00

地點:黃沙龍

講者:馬翊航(作家) × 謝子凡(作家) × 陳栢青(作家) - 《誰是魔法王》繪本分享會

時間:2/5(三),10:30-11:20

地點:遠流展位沙龍

講者:張韻珊(香港繪本創作者)

➤延伸閱讀:2024 Openbook好書獎.年度童書》誰是魔法王

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【台書外譯】台灣外譯好朋友,少了一個都不行

【台書外譯】台灣外譯好朋友,少了一個都不行

- 翻譯是原作的旅行——從《臺灣漫遊錄》到Taiwan Travelogue

時間:2/4(二),16:45 - 17:45

地點:主題廣場

主持:曲辰(作家)

主講:楊双子(作家)、金翎(英語譯者)

➤延伸閱讀:報導》如何「翻譯」台灣?《臺灣漫遊錄》獲美國國家圖書獎的後台故事:楊双子X金翎對談 ft.莊瑞琳

- 穿越荒村,步入台灣歷史的艱難曠野:李喬《荒村》翻譯與出版分享會

時間:2/4(二),15:30 - 16:30

地點:主題廣場

主講:黃美娥(台大台文所教授)、Jim Weldom(本書譯者)、Ian Maxwell(本書編輯) - 不只是翻譯:台書外譯推廣的譯者角色

時間:2/6(四),16:45 - 17:45

地點:藍沙龍

主持:戴.橋西(Joshua Dyer)(譯者)

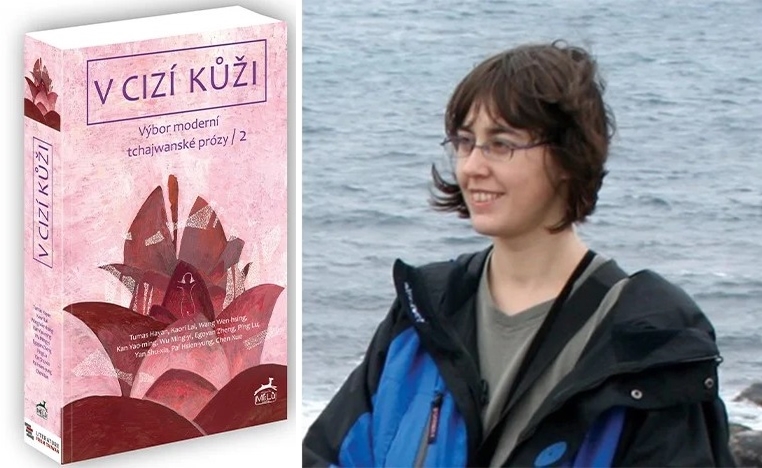

主講:江晨欣(Chenxin Jiang)(譯者)、白嘉琳(Karin Betz)(譯者) - 島讀酷兒書寫──《穿別人的皮膚:現代臺灣文學選集》聊書會

時間:2/8(六),19:15 - 20:15

地點:夢想沙龍

主講:白蓮娜(捷克譯者)、陳雪(本書作者之一)、Marek Torčík(捷克作家)

- 從島至「島」:德語譯者Alice Grünfelder與詩人蔡宛璇的詩歌翻譯對話

時間:2/9(六),18:00 - 19:00

地點:國際沙龍

主講:Alice Grünfelder(德語譯者)、蔡宛璇(詩人)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【推理/奇科幻】真相只有一個但蘇生魔法很多張

【推理/奇科幻】真相只有一個但蘇生魔法很多張

- 我真的在畫推理漫畫嗎?《大魔法搜查線RESET》&《不可知論偵探》漫畫家雜談

時間:2025-02-05(三) 11:00-12:00

地點:臺漫館舞台

講者:霖羯(《大魔法搜查線RESET》漫畫家)、鸚鵡洲(《不可知論偵探》漫畫家)

- 「謎團台灣:實案改創漫畫」成果發表

時間:2/6(四),13:00 - 14:00

地點:紅沙龍

主講:(暫訂)賴惟智/ijlii(《台灣疑案錄1》編劇及漫畫家)、達達烏拉拉/Naka(《暗黑雨港城1》編劇及漫畫家)、偽文雁/JIN(《白色叛逆1》編劇及漫畫家) - 台灣刑案實錄的起點──《苗栗小使命案》

時間:2/8(六),10:30 - 11:30

地點:夢想沙龍

主講:既晴(作家) - 《推理》雜誌的轉身/生:復刊與再月刊化的身影

時間:2/4(二),13:00-14:00

地點:黃沙龍

講者:李若鶯(作家)、洪敍銘(台灣犯罪作家聯會祕書長)、思婷(劇作家)、既晴(作家)

- 「每個人都是異常者」:台灣恐怖小說名家路邊攤《異常》新書發表會

時間:2/9(日),11:45 - 12:45

地點:紅沙龍

主講:路邊攤(作家) - 出版業的ESG轉型—台灣首本FSC®(森林管理委員會)認證小說《異世歧路》的誕生

時間:2/4(二),15:30 - 16:30

地點:黃沙龍

主講:南瓜社長(海穹文化社長) - 炒飯狙擊手系列第三部曲《消失的沙漠中隊》座談會

時間:2/7(五),18:00 - 19:00

地點:夢想沙龍

主講:張國立(作家)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【島嶼記事】乘著書本搭成的時光機,看見你還不知道的臺灣

- 《短波時代》新書對談講座

時間:2/8(六),14:15 - 15:15

地點:紅沙龍

主講:馬世芳(作家、主持人 )、路平(前中央廣播電台董事長 ) - 《後青春:再見搖滾──海邊的卡夫卡再見全紀錄》喚醒你的搖滾青春

時間:2/8(六),20:30-21:30

地點:紅沙龍

主講:陳瑞凱(阿凱,1976主唱、海邊的卡夫卡主理人) - 漫畫台灣島:《集合!RENDEZVOUS》系列漫畫與台灣故事

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:夢想沙龍

主講:曾建華(漫畫家) - 台灣酒╳環島旅行╳自行車:台灣地酒 漫畫《杯底不養金魚》新書分享會

時間:2/5(三),15:00-16:00

地點:讀字伸展台

講者:愛莫(漫畫家) - 歷史場景與記憶的再現:《星空下的黑潮島嶼》製作分享

時間:2/8(六),13:30 - 15:00

地點:國家人權博物館展位

主講:尤稚儀(美術設計)

與談:賴勇坤(美術指導) - 當我們同在「移」起-臺灣新住民與東南亞移工的刻板形象與真實處境

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:國家人權博物館展位

主持:黃昱中(律師)

主講:阮金紅(紀錄片導演)、蔡崇隆(紀錄片導演) - 《發現》與被發現:人權繪本讀書會

時間:2/6(四),13:30 - 15:00

地點:國家人權博物館展位

主講:陳威諺(自由接案插畫家)

與談:郭正寧(小誌創作者) - 「史實、敘事、大螢幕──《羅妹號事件》與多元呈現」座談會

時間:2/6(四),14:00 - 15:30

地點:國史館臺灣文獻館展位

主持:丹耐夫.正若(原住民創作歌手)

主講:陳耀昌(醫師), 陳玉苹(助理教授兼主任),曹瑞原(導演) - 眾聲四起,百態敘事:《這樣臺南》新書分享會

時間:2/7(五),16:00-17:00

地點:聯經展位

講者:謝仕淵(成大歷史系副教授) - 「地緣衝突題材文創化:零日攻擊 x 2045」座談會

時間:2/4(二),13:00-14:00

地點:夢想沙龍

講者:鄭心媚(編劇) 、張少濂(迷走工作坊創辦人) 、 劉珞亦(法律白話文社群總監) - 《停工待料:台廠人》:台灣代工人眼中的消費主義盛世與紀實寫作

時間:2/8(六),16:00-17:00

地點:讀字伸展台

講者:飛梗(本書作者) - 槍聲與紅鞋子:台灣男子簡阿淘

時間:2/7(五),16:00-17:00

地點:讀字伸展台

講者:Miyako(腳本)、葉澄(漫畫) - 《如有神在:楊麗花與她的時代》新書首賣活動

時間:2/9(日),15:30-16:30

地點:主題廣場

講者:施如芳(本書作者)、陳亞蘭(歌仔戲演員、金鐘獎視帝) - 歡迎搭乘「台灣黑電影」時光機:從黑電影教父蔡揚名的故事說起

時間:2025年2月9日(日),15:00-15:50

地點:遠流展位

與談:卓庭伍(本書作者)、蘇致亨(作家、台灣電影史研究者) - 「戰後臺美關係發展」新書發表暨座談會

時間:2/6(四),15:30 - 16:30

地點:黃沙龍

主講:吳志中(外交部次長)、姜皇池(台大法律系教授)、張國城(國際關係學者)、賴怡忠(遠景基金會執行長) - 「兩蔣日記透露的訊息」新書發表暨座談會

時間:2/7(五),14:00 - 15:00

地點:國史館展位

主持:陳儀深(國史館館長)

主講:劉維開(政大歷史系退休教授)、陳翠蓮(台大歷史系教授)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【歷史與學術】從卷宗挖掘當代社會的演化痕跡

【歷史與學術】從卷宗挖掘當代社會的演化痕跡

- 做出版的台派前輩!當史明遇見鄭南榕

時間:2/9(日),17:00-18:00

地點:讀字伸展台

講者:黃敏紅(史明教育基金會董事長)、鄭竹梅(鄭南榕基金會董事長)

主持:翁稷安(《革命家的生活寶物》作者) - 《研之有物:格物窮理》新書分享會

時間:2/8(六),11:45-12:45

地點:時報展位

講者:中研院團隊 - 馬克思╳時差政治:穿越時空的對談

時間:02/07(五),19:00~20:00

地點:聯經展位

講者:葉浩(政大政治系副教授)、 陳宜中(中研院人文中心研究員) - 海島臺灣如何形塑獨特的海洋文化?──《向海立生》專書講座

時間:02/09(日),15:00~16:00

地點:中研院展位

講者:林玉茹(中研院台史所研究員) - 從時間河流中的思考到空間規範裡的思想──《什麼是思想史》專書講座

時間:02/09(日),16:30~17:30

地點:中研院展位

講者:陳正國(中研院史語所研究員) - 《重修臺郡各建築圖說》再解謎

時間:02/07(五),14:00~14:50

地點:故宮展位

講者:蔡承豪(故宮書畫文獻處副研究員) - 夜幕下的清代:竊盜犯罪的真實故事──《日常犯罪與清代社會》專書講座

時間:02/07(五),16:30~17:30

地點:中研院展位

講者:巫仁恕(中研院近史所研究員) - 歷史小說《閩海王鄭芝龍》講座:海戰中竹子的妙用

時間:2/5(三),13:00~14:00

地點:聯經展位

講者:劉峻谷(作家、記者) - 廢死時光機之經典重讀

時間:2/6(四)14:00-15:00

地點:讀字伸展台

講者:廢除死刑推動聯盟 - 有罪認定的危險拼圖從盧正案談虛偽自白

時間:2/8(六),13:00-14:00

地點:讀字伸展台

講者:羅秉成(律師、平冤理事長)、陳安安(盧正案義務律師)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【世界史】中亞、東南亞、東北亞、伊朗、德國.......翻頁間洞悉世界局勢

- 把中亞找回來:追尋中亞在世界史上的位置─《世界史上的中亞》新書講座

時間:2/7(五) 19:00-20:00

地點:讀書共和國人文沙龍

主講:蔡偉傑(中正大學歷史系助理教授、本書譯者) - 《地緣政治:東北亞戰和走索》新書發表會暨作者簽名會

時間:2/7(五),12:00 - 12:30

地點:直播室

主講:李世暉(政大日本研究學位學程教授)、張孟仁(輔大外交暨國際事務學程召集人)、林奇伯(明白文化總編輯) - 《地緣政治:東南亞利多交會》新書發表會暨作者簽名會

時間:2/9(日),15:00 - 15:30

地點:直播室

主講:陳尚懋(台灣東南亞學會理事長)、巫仰叡(「巫師地理」粉專社群版主)、林奇伯(明白文化總編輯) - 冷戰如何影響亞洲電影的發展?拆解《電影與文化冷戰》

時間:2/7(五),19:15 - 20:15

地點:夢想沙龍

主講:楊子樵(陽明交通大學助理教授) - 《毒梟烏托邦:解密逃出中情局掌握的亞洲販毒集團》新書發表會

時間:2/9(日),14:00 - 14:30

地點:直播室

主講:馬雅人(「馬雅國駐臺辦事處」粉專社群版主)、林奇伯(明白文化總編輯) - 閱讀伊朗,理解這個時代的世界與西亞─《伊朗:心智的帝國》新書講座

時間:2/9(日)10:00-11:00

地點:讀書共和國人文沙龍

主講:陳立樵(輔大歷史系副教授) - 從戒嚴到民主,韓國如何處理5.18光州事件的遺緒?《5.18光州!光州!》新書座談會

時間:2/4(二),11:45-12:45

地點:紅沙龍

講者:朱立熙(知韓文化協會執行長) - 梅克爾親筆回憶錄《自由》新書導讀會

時間:2/8(六) 17:00-18:00

地點:讀書共和國人文沙龍

主講:林育立(旅德記者) - 2024諾貝爾經濟學獎作品如何讀?從《國家為什麼會失敗》到《自由的窄廊》

時間:2/7(五)16:45-17:45

地點:紅沙龍

主講:林明仁(台大經濟系特聘教授)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【漫畫/圖文書】文學改編、BL、18禁:歡迎光臨台漫浪潮

【漫畫/圖文書】文學改編、BL、18禁:歡迎光臨台漫浪潮

- 臺灣漫畫館活動總覽

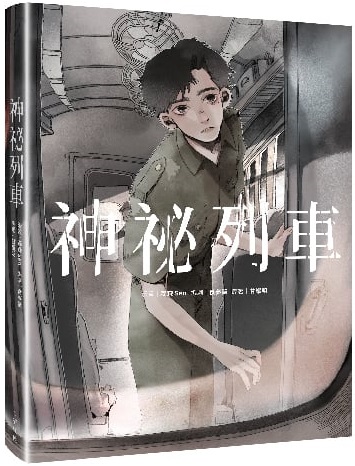

文學改編漫畫《神祕列車》新書分享會

文學改編漫畫《神祕列車》新書分享會

時間:2/8(六),16:45 - 17:45

地點:黃沙龍

講者:甘耀明(小說家)、食夢蟹(漫畫編劇)、森森Sen(漫畫家)- 視覺翻譯家——文學改編漫畫的視覺語言再詮釋!

時間:2/9(日),17:00 - 18:00

地點:目宿媒體展位

講者:森森Sen(漫畫家)、吳識鴻(漫畫家) - 影視與漫畫編劇的碰撞——《大偷盜家》廖添丁的IP之路

時間:2/9(日),14:00 - 15:30

地點:目宿媒體展位

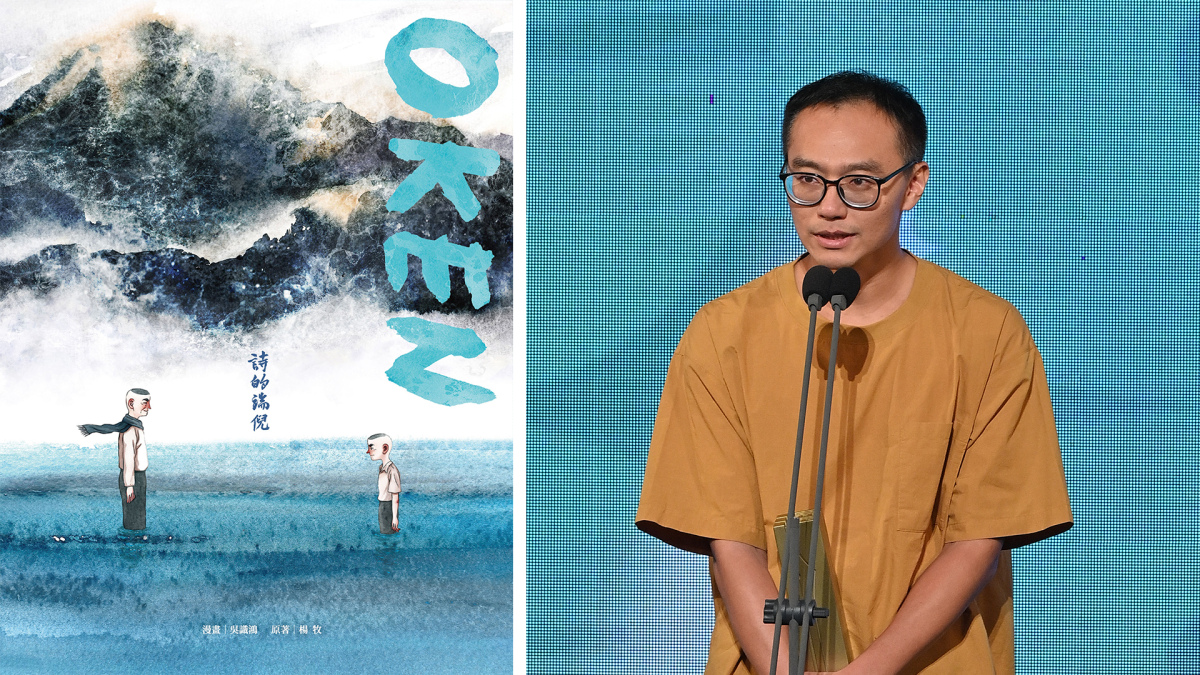

講者:黃嗣軒(影視編劇)、陳小雅(漫畫編劇) - 《OKEN:詩的端倪》從文字閱讀到圖像創作

時間:2/6(四),14:15 - 15:15

地點:文訊展位

主講:吳識鴻(漫畫家、動畫師)

➤延伸閱讀:對談》他們在島嶼做漫畫:《OKEN:詩的端倪》

- 從文字到漫畫的改編與創作:從《努力是癮》到《小屋人類圖鑑》

時間:02/09(日),18:00-19:00

地點:藍沙龍

講者:寺尾哲也(小說家)X 嗶哩bili(漫畫家)

- 《最後的魔術家族【漫畫版】》談文學改編漫畫

時間:2/6(四),14:00 - 14:30

地點:直播室

主講:GENE(編劇)、YAGI(漫畫家)

- 《妖怪五星好評》謝東霖新書分享會

時間:2/8(六),14:15 - 15:15

地點:夢想沙龍

主講:謝東霖(漫畫家)

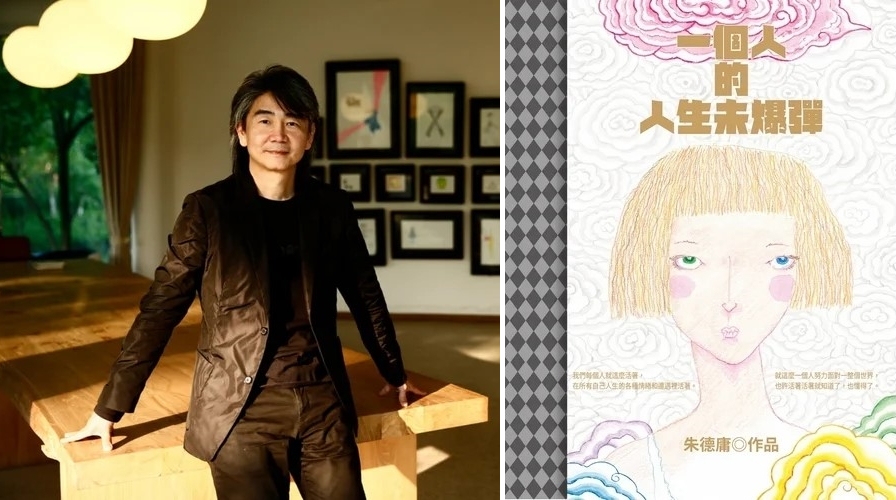

➤延伸閱讀:人物》和流氓一起逛書店:漫畫家謝東霖的理性與感 - 華人世界漫畫幽默大師朱德庸,睽違六年力作《一個人的人生未爆彈》新書分享會:長大和做自己是不可能同時發生!

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:主題廣場

主講:朱德庸(漫畫家)

- 漫畫家常勝與《OLDMAN奧德曼》的魔幻世界

時間:2/9(日),13:00 - 14:00

地點:紅沙龍

主講:常勝(漫畫家)

- 巴西漫畫家在台灣——盧卡斯與性星冒險記

時間:2/9(日),16:45 - 17:45

地點:紅沙龍

主講:盧卡斯Lucas Paixão(漫畫家) - 漫畫裡的數位性暴力議題?《餵貓的女孩》的創作之旅

時間:2/7(五),19:00 - 20:00

地點:目宿媒體展位

講者:YAYA(漫畫家)、張曉彤(微光系列漫畫製作人) - 從驚人畫技到精彩故事——《Toby King 托比王 1》漫畫創作分享會

時間:2/6(四),14:15 - 15:15

地點:國際沙龍

主講:NANO HERO(漫畫家)、臥斧(小說家)

- 致那些愛過的紀念品們──陳沛珛《愛過的廢物》新書分享會

時間:2/6(四) 10:30-11:30

地點:紅沙龍

講者:陳沛珛(圖像創作者)

與談:顏訥(作家、學者) - 漫畫家克里斯(Christopher Boyd)在台灣一年的駐村生活

時間:2/7(五),18:00-19:00

地點:國際沙龍

主講:克里斯(法國漫畫家) - BL漫畫能走到多遠?打造《DAY OFF》魅力&授權海外經驗分享

時間:2/4(二),14:15 - 15:15

地點:夢想沙龍

主講:黃思蜜(留守番工作室負責人)、每日青菜(漫畫家)

➤延伸閱讀:閱讀隨身聽S7EP7》留守番總編黃思蜜/若BL是一塊產業,要讓懂BL的人來做 ft.《Day Off》 - 漫畫的反叛—— 《GARO》與那些遊走邊緣的靈魂

時間:2/7(五),15:00-16:00

地點:讀字伸展台

講者:克洛德・勒布朗(法國作者,遠端連線),吳平稑(漫評人) - 設計金蝶獎之跳舞就是不能沒有偶包

時間:2/8(六),11:00-12:00

地點:讀字伸展台

講者:吳睿哲(圖像創作者,《跳舞就是做很多動作》文、圖、概念) - 藝術鳥鳥的:《The Artist》漫畫創作苦水大會

時間:2/8(六),18:00-19:00

地點:讀字伸展台

講者:安娜・海飛鯊(德國漫畫家,遠端連線),丁柏晏(漫畫家)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【香港/馬華】因為寫作,我們相聚於此

- 身體和書頁互為表裡—《微賤》新書分享會

時間:2/6(四),16:45-17:45

地點:紅沙龍

主講:黃裕邦(詩人)、陳柏煜 (作家)

➤延伸閱讀:捕獲外星詩人3》外星人的台北觀察機密檔案:黃裕邦〈眾獨〉 - 離散者的創作之翼

時間:2/7(五),20:30 - 21:30

地點:黃沙龍

主講:柳廣成(漫畫家)、梁莉姿(作家)

➤延伸閱讀:專訪》世界尚未大獲全勝:漫畫家柳廣成的畫筆始終指向前衛 ft.《北港香爐人人插》 - 香港詩裡的留與離

時間:2/7(五),15:30 - 16:30

地點:夢想沙龍

主講:廖偉棠(詩人)、曹疏影(詩人)、謝佩霓(策展人)

➤延伸閱讀:人物》俯仰終宇宙:專訪廖偉棠《有托邦〔索隱〕》、《劫後書》 - 飲食香港:一位人類學家的日常觀察

時間:2/7(五),10:30-11:30

地點:國際沙龍

講者:張展鴻(香港中文大學人類學系教授) - 忘不了的電影,成為你自己:港台電影塑造的身分認同

時間:2/7(五),15:30-16:30

地點:黃沙龍

講者:馬欣(影評人)、李照興(香港作家、文化評論人)、鄧小樺(作家) - 日常的暴力/文學的溫柔(反之亦然)

時間:2/8(六),13:00-14:00

地點:國際沙龍

講者:陳慧(作家)、楊佳嫻(詩人、清華大學中文系副教授)、鄧小樺(作家、2046出版社總編輯) - 自己話題自己推:香港的自主出版

時間:2/8(六),15:30-16:30

地點:國際沙龍

講者:譚穎詩(作家)、何杏園(編輯)、馮美華(香港電影製作人)、廖詠怡(界限書店店長)、林逆(編輯) - 《地下鐵碰着妳我他》創作分享會

時間:2/4(二),13:00-14:00

地點:國際沙龍

講者:雷焯諾(香港插畫家) - 雨林與都市:海凡的 「馬共小說」和「後馬共散文」

時間:2/4(二)14:15 - 15:15

地點:國際沙龍

主持:劉克襄(作家)

對談:海凡(新加坡寫作人、水木作坊出版人)、楊宗翰(北教大語文與創作系副教授) - 港台漫畫家共聊同人誌與商業出版!

時間:2/8(六),21:00-22:00

地點:讀字伸展台

講者:港腐女學&P、每日青菜(漫畫家)、KIU - guakali港:在台港人的真人圖書館!

時間:2/6(四),15:00-16:00

地點:公民佈告台

講者:香港邊城青年

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【生活】閱讀就是解決人生大小事的萬事屋!

【生活】閱讀就是解決人生大小事的萬事屋!

- 家長注意!你家孩子大腦正在被重塑《失控的焦慮世代》作品分享會

時間:2/7(五),20:30 - 21:30

地點:主題廣場

主講:苗博雅(台北市議員)、張修修(Youtuber)

➤延伸閱讀:話題》看見了「被手機支配」的災難,然後呢?讀《失控的焦慮世代》 - 人生好難,世界很糟,為什麼還要叫我生小孩?

時間:2/8(六),17:00-18:00

地點:讀字伸展台

講者:郭姵妤(游擊文化編輯)、CJ - 跨性別就是一般人:《性別的多元宇宙》主題對談

時間:2/7(五),10:30 - 11:30

地點:藍沙龍

主講:台灣同志諮詢熱線協會(本書作者) - 《阿媽的女朋友》跨世代的女同志對話

時間:2/8(六),17:00-18:00

地點:公民佈告台

講者:同志諮詢熱線(本書作者) - 高效、多工、長工時害我壞掉了—職業倦怠怎麼辦?

時間:2/8(六),15:00-16:00

地點:公民佈告台

講者:楊書瑋(台灣勞工陣線協會副祕書長)、黃恩霖 (游擊文化企畫編輯)

主持:陳夏民(comma books總編輯) - 信仰可以是一種生活方式,也是一種生命實踐:《與媽祖同行》分享會

時間:2/7(五),16:00 - 16:30

地點:直播室

主講:黃朱平(本書作者) - 以陶土重新揉製世界 :《逃逸路線》分享會

時間:2/7(五),16:45 - 17:45

地點:夢想沙龍

主講:張卉君(本書作者) - 你想不到的對談:2025年易經、紫微斗數、星座、鑽石生命靈數的跨界祝福!

時間:2/4(二),13:00-14:00

地點:主題廣場

講者:劉君祖(易經文化研究者)、慧心齋主(命理研究者)、奧力(占星作者)、郝明義(大塊文化董事長) - 《你以為你在談戀愛,其實你在越級打怪》

時間:2/7(五) 13:00-14:00

地點:黃沙龍

講者:森女慈慈(本書作者)、郝柏瑋(諮商心理師) - 《越愛越痛?我們的關係出了什麼錯?》簽書會

時間:2/8(六),17:00-18:00

地點:今周刊展位

講者:石瀝新(諮商心理師) - 生活裡的阿德勒:克服生命裡的每一次自卑撞擊

時間:2/6(四),13:00 - 14:00

地點:黃沙龍

講者:李家雯/海蒂(諮商心理師) - 夜奔:那些胡同裡的拳腳之夢

時間:02/09(日),14:30~15:30

地點:聯經展位

講者:黃鴻璽(武術家) - 我們都必須面對的老死大事,社會課公務員說給你聽:李夏苹《如果孤獨死將是大多數人的未來》分享會

時間:2/8(六),16:45 - 17:45

地點:夢想沙龍

主講:李夏苹(本書作者) - 愛的遺產分配術:蘇家宏律師《此刻,就是立遺囑的最好時刻》新書分享

時間:2/6(四) 14:15-15:15

地點:紅沙龍

講者:蘇家宏(恩典法律事務所創辦人) - 大自然就是要你胖!聰明應對體重的祕密

時間:2/7(五),13:00 - 14:00

地點:藍沙龍

主講:張修修(Youtuber)、郝旭烈(《致富覺察》作者) - 強壯民族的崛起:從最大肌力開始脫胎換骨暨《怪獸訓練肌力課程設計》新書分享會

時間:2/5(三) 10:30-11:30

地點:夢想沙龍

主講:何立安(怪獸訓練創辦人)、吳肇基(醫師)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【運動】台灣尚勇!看書算不算一種腦袋重訓

- 《The Last Chapter:周思齊的最終章》新書分享會

時間:2/9(日),13:00-14:00

地點:藍沙龍

講者:周思齊(棒球名人、本書作者)、游智勝(攝影師)

➤延伸閱讀:人物》從職棒球員到基礎棒球教育工程推手:周思齊的棒球文化全壘打

- 《決勝球!Money Pitch!》新書分享會

時間:2/6(四),13:00-14:00

地點:夢想沙龍

主持:飛鳥(「我只想寫寫體育」版主)

主講:宗青(本書作者) - 好球與斷棒:從我與台灣棒球英雄的相會談起

時間:2/8(六),15:30-16:30

地點:文訊展位

講者:陳尚季(小說家、《斷棒》作者) - 逆風全壘打:不被看好的美麗一擊

時間:2/8(六),14:15 - 15:15

地點:主題廣場

主講:台南Josh(知名棒球YouTuber )、李若雯(天下雜誌人物記者)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【母語】做伙拍拚將家己的母語講轉來

【母語】做伙拍拚將家己的母語講轉來

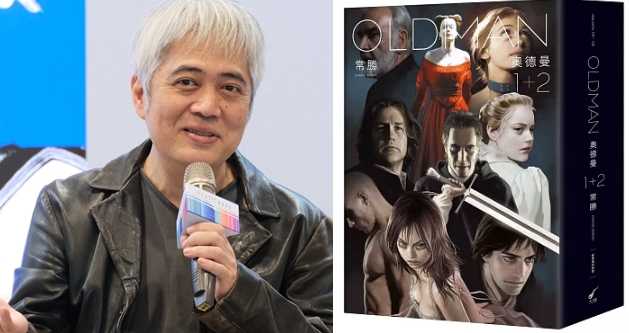

- 當Holmes用台語尋找真相:《福摩思探偵案精選》台文推理新體驗

時間:2/4(二),13:00 - 14:00

地點:紅沙龍

主講人:陳麗君(成大臺文系教授)

- 《台語的鄉土口味:俗諺、俚語》有聲書上線啦!

時間:2/6(四),11:00-12:00

地點:讀字伸展台

講者:何玟珒(作家) - 會笑會燒ê青春記事:台文書寫咱的世代(台語講座)

時間:2/8(六),11:45-12:45

地點:臺文館沙龍

講者:林連鍠(石牌國中理化教師、小說家) × 王昭華(作詞人) × 鄭順聰(作家) - 繪本和讀本有啥無仝?佇神奇漢藥店掠燈猴

時間:2/7(五),13:00 - 14:00

地點:紅沙龍

主講:鄭順聰(作家)、圓仔姊姊(配音員)、陳芊榕(作家) - 我會曉,你嘛會曉:《我會曉》台文新書分享會

時間:02/04(二),16:45-17:45

地點:紅沙龍

講者:海狗房東(繪本作家) × 黃海蒂(本書繪者)

➤延伸閱讀:人物》致童年,那純真的往事與追憶:繪本《我會曉》繪者黃海蒂

- 客家文學講座

時間:2/4(二),14:15 - 15:15

地點:主題廣場

主講:鐘文音(作家)、柯智豪(作曲家)、陳南宏(編劇) - 從雲端走下來的家族:逆向、尋找祖居地的行動

時間:2/9(日),15:30-16:30

地點:紅沙龍

講者:沙力浪(本書作者) × 浦忠成(原住民族文學文化研究者)

➤延伸閱讀:閱讀隨身聽S4EP6》作家沙力浪/關於山的意義,如何用頭帶背起一座座山 - 星星的歲月:《黑潮親子舟》新書分享會

時間:2/5(三),15:30 - 16:30

地點:藍沙龍

主講:夏曼.藍波安(作家)、孫大川(作家) - 《臺灣原住民文學選集》新書發表會

時間:02/09(日),16:00~17:00

地點:聯經展位

講者:孫大川(本書主編)

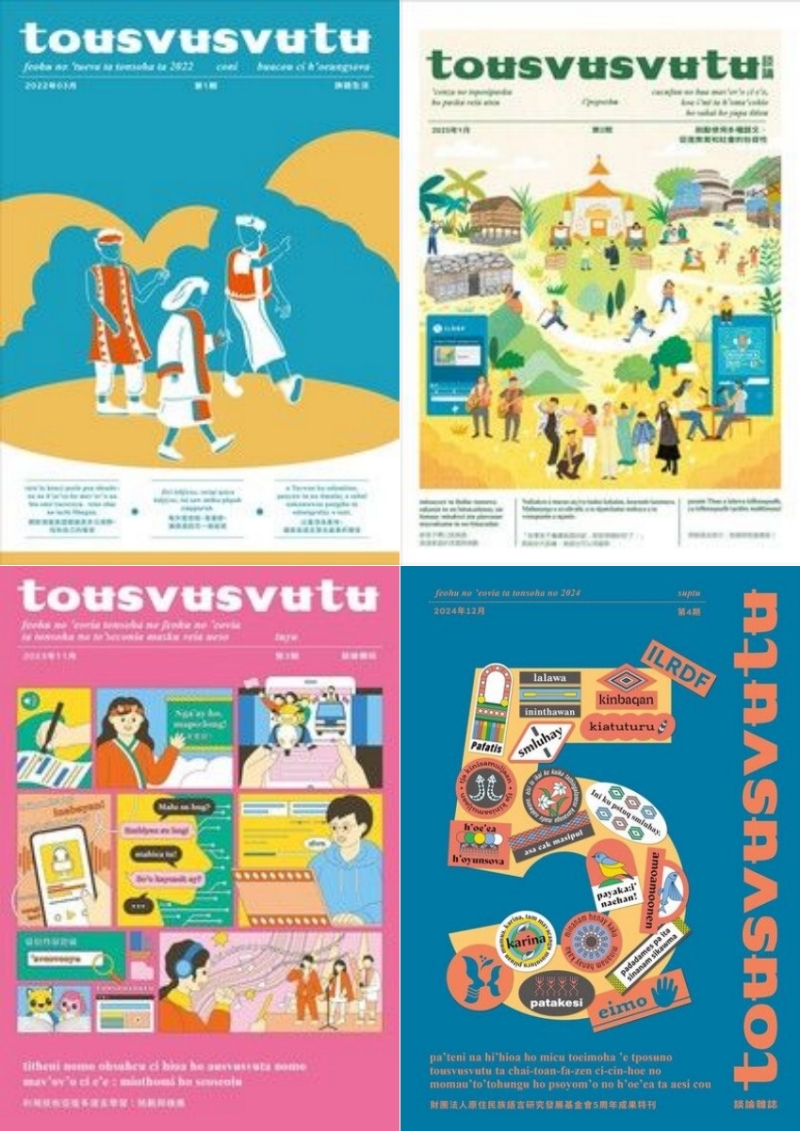

- 要你好看!全台第一本16族語刊物《toʉsvʉsvʉtʉ談論》

時間:2/4(二),15:30 - 16:30

地點:紅沙龍

主講:總編輯、專案及執行統籌

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【踏查山海】以書為起點,行走與踏浪,登山或出海

【踏查山海】以書為起點,行走與踏浪,登山或出海

鹿野忠雄的臺灣養成

鹿野忠雄的臺灣養成

時間:2/7,10:30 - 11:30

地點:黃沙龍

主講:劉克襄(作家)- 臺灣「海誌」的誕生:談《黑潮尋鯨》的「返潮」旅程

時間:2/8(六),16:45 - 17:45

地點:藍沙龍

主講:林東良(黑潮基金會執行長)、金磊(攝影師)、余欣怡(本書作者之一)、吳明益(作家) - 三年海洋觀察計畫之第二部:《海洋台灣新地標:發現太平洋抹香鯨》新書分享會

時間:2/9(日),15:30 - 16:30

地點:夢想沙龍

主講:廖鴻基(作家)、花蓮福爾摩沙協會 - meters山岳文學系列講座:因為山在那裡

時間:2/5(三) 13:00 - 14:00

地點:藍沙龍

講者:詹偉雄(選書.導讀人)

- 八千米的冒險與質問:雪羊《道拉吉里的風》新書分享

時間:2025/2/7(五)18:00-19:00

地點:紅沙龍

講者:雪羊(作家暨山岳攝影師)

➤延伸閱讀:閱讀隨身聽S11EP6》山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)/從荒野裡尋找祕境,到世界高峰踏勘冒險 - 漫遊世界長距離步道

時間:2/8(六),15:30 - 16:30

地點:夢想沙龍

主講:徐銘謙(台灣千里步道協會副執行長)

➤延伸閱讀:書評》一手拿筆、一手拿鋤頭的唐吉訶德:讀吳晟《種樹的詩人》 - 野性覺醒,隨遇而安:做生命的獵遊者

時間:2/9(日),18:00-19:00

地點:臺文館沙龍

講者:徐蘊見(作家) × 古碧玲(上下游總編輯)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【新科技】科技與人文的共生之道

- 人工智慧對於出版業的影響

時間:2/4(二),16:45 - 17:45

地點:國際沙龍

主講:赫曼.艾克爾(德國數位出版與轉型專家)、李建良(法學教授) - 重新《連結》:AI時代的困境與突破

時間:2/8(六),13:00 - 14:00

地點:主題廣場

主講:歐馬克(說書人)、謝哲青(作家) - 從財富自由到資訊自由

時間:2/4(二),11:45 - 12:45

地點:藍沙龍

講者:高重建(LikeCoin、DHK dao 發起人)、黃豆泥(Web3 倡議人)

➤延伸閱讀:出版NFT移民.典範轉移》重新省思數位世界:LikeCoin創辦人高重建談分散式出版

- 文字是藏身與逃逸的所在:AI崛起、MZ世代的女性散文

時間:2/7(五),18:00~19:00

地點:黃沙龍

講者:周芬伶(東海大學中文系教授) 、楊莉敏(作家)、林薇晨(作家)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

【繪本/童書】新人類?外星人?快來孩子們的星球看一看!

【繪本/童書】新人類?外星人?快來孩子們的星球看一看!

- 詩與插畫的圓舞曲:《可不可以說》新書分享會

時間:2/7(五),10:30-11:30

地點:兒童沙龍

講者:廖倍恩(波隆那拉加茲獎得主)

主持:謝傲霜(作家、編劇、希望學出版社總編輯) - 「我的」三部曲:無字圖畫書的創作旅程

時間:2/9(日),10:00-12:00

地點:世貿二樓第4會議室

講者:廖倍恩(波隆那插畫大獎得主)

主持:張淑瓊(兒童文學工作者) - 無字繪本的魅力《愛睡覺的小baby》創作歷程分享

時間:2/7(五),16:45 - 17:45

地點:黃沙龍

主講:劉旭恭(插畫家) - 湯姆牛X恐龍變變變塗鴉賽

時間:2/7(五)16:45 - 17:45

地點:兒童沙龍

主講:湯姆牛(插畫家) - 熊同學回來了!《我的同學是一隻熊2:深山裡的同學會》作者見面會

時間:2/6(四)16:45-17:45

地點:兒童沙龍

講者:張友漁(兒童文學作家) - 《這裡,那裡》新書創作分享會

時間:2/9(四),11:45-12:45

地點: 夢想沙龍

講者:盧心遠(2024入選波隆那童書展、繪本創作者)

與談:黃筱茵(童書翻譯評論工作者)  《星期天,你要去哪裡玩?》作者咚東讀家分享童樂會活動

《星期天,你要去哪裡玩?》作者咚東讀家分享童樂會活動

時間:2/6(四),15:30-16:30

地點: 兒童沙龍

講者:咚東(高市圖好繪芽入選得主)- 歡迎來到火鍋村!《火鍋村:北國來的客人》新書分享會

時間:2/5(三),16:45~17:45

地點:兒童沙龍

講者:王春子(插畫家) - 《貓房子》故事時間及貓咪書籤手作

時間:2/8(六),18:00 - 19:00

地點:兒童沙龍

講者:彎彎老師(斜槓說書人)、薛慧瑩(插畫家)

- 基於SMILE理念的多元化學習:以繪本、虛擬實境與桌遊為例

時間:2/5(三),13:00-14:00

地點:國際沙龍

講者:蔡逸寧(香港教育大學講師、桌遊設計策劃) - 《盆栽先生》創作分享會

時間:2/4(二),14:15 - 15:15

地點:兒童沙龍

主講:吳語婕(繪本作家) - 為什麼會怕黑?怕高?怕陌生?——讓兒童哲學告訴你「別怕」

時間:2/6(四),11:45 - 12:45

地點:兒童沙龍

主講:李明足(繪本作家)、林偉信(台灣兒童閱讀學會顧問) - 情緒繪本之旅:幫助孩子看懂自己的心情

時間:2/8(六),10:30 - 11:30

地點:兒童沙龍

主講:諶淑婷(作家) - 《小鳥憂憂好想飛》新書發表會:與心理師讀繪本聊情緒

時間:2/8(六),18:00 - 19:00

地點:夢想沙龍

講者:郭飛飛(本書作者)、陳雪如(諮商心理師 ) - 《眼淚博物館》創作分享+簽書會

時間:2/8(六),15:15 - 16:15

地點:三民展位

主持:江奕萱(編輯)

主講:黃顯雅(本書作者) - 「小威的眼睛」手語說故事音樂會

時間:2/7(五),14:15 - 15:15

地點:兒童沙龍

主講:杜宛霖(本書作者)與聾老師 - 看《鬼怪食堂》X《數學玩家》解決學習問題,提升閱讀深度探究力,增進素養、啟發獨立思考!

時間:2/9(日),14:15-15:15

地點:紅沙龍

講者:「Taco 老師」張玲瑜(教師、思辨閱寫推手專家) - 孩子的最愛・動物警探來辦案!達克比新書發表會

時間:2/8(六)15:30-16:30

地點:兒童沙龍

講者:胡妙芬(金鼎獎兒童科普作家)、彥如姐姐 - 認識巨大神祕的山林黑武士林鵰

時間:2/9(日),18:00 - 19:00

地點:兒童沙龍

主講:林文宏(猛禽研究者)、 kiki張素卿(童書作家) - 故宮好好玩:皇家的機智節日生活-新書分享會

時間:02/09(日),10:30-11:30

地點:兒童沙龍

講者:陳又凌(插畫家) - 《好累好累的動物園》繪本分享會

時間:2025年2月4日(二),15:30-16:30

地點:遠流展位

講者:黃鼻子(繪本作家) - 北海道作家鈴木桃老師新書分享會

時間:2/9(日),16:45-17:45

地點:國際沙龍

講者:鈴木桃(北海道作家)、黃惠綺(惠本屋文化代表)、石井彩(ニジノ絵本屋出版社社長)

口譯:張東君(科普作家)

國際作家|主題國|中文作家|作家聊書|Openbook好書獎|台書外譯|推理/奇科幻|島嶼記事|歷史與學術|世界史|漫畫/圖文書|香港/馬華|生活|運動|母語|踏查山海|新科技|繪本/童書

2025台北國際書展》讀字Fashion,決戰閱讀伸展台,帶著書本走秀去

每年台北國際書展最引人矚目、持續挑戰創意極限的獨立出版聯盟和讀力公民行動,繼2024年讀字遊樂園、2023讀字工地、2022讀字便利店後,2025年在公民書區(C728)打造了一座「時尚伸展台」,歡迎讀者一起來走秀!

➤閱讀最Fashion,讀字時尚,變裝皇后走T台

從2011年開始參加台北國際書展的獨立出版聯盟,邀請作家、文化人一起走起走秀。2月4日中午12點「讀字Fashion秀」,邀請變裝皇后——跩姬寶貝主導秀場氣氛,帶領眾編輯、作家、設計師,以及NGO倡議者們,一起走上伸展T台,向大家秀出最自豪的作品,也為最關注的議題發聲,展現多元奔放、專屬於讀字公民的時尚。

讀字Fashion在世貿一館打造出豪華的時裝週秀場,平時模特兒走秀的伸展台轉化為作家講座空間,大片電視牆將隨著各場活動,投影出書籍照片、作家創作歷程與影像,氣勢恢宏,足以和書展各沙龍比拚。展場以黑色為主要色系,風格簡潔俐落,並以明亮的彩色燈箱區分各出版社展位。

「閱讀紙本書看似老派,不過現在許多書都經過用心設計,非常精緻。出版人和設計師力求將書籍製作得盡善盡美,希望藉由裝幀可以吸引大家進入書中的世界。」獨立出版聯盟祕書長劉霽表示。

時尚通常給人時裝、精品的印象,將引領時代的深層內涵藏於華美的外觀之下。劉霽認為:「書籍也是如此,出版人以文化領導者自居,今年我們嘗試看看可以把『閱讀即時尚』的概念做到什麼境界。」

➤精品不二價,新書不折扣

相較去年充滿童趣的「讀字樂園」,讀字Fashion把「閱讀」打造成一股時尚潮流,邀請大家重新認識書籍的價值。正如時尚精品、時裝不會一上市就打折,書籍亦是集結眾人心血、富有文化價值的產品,理當搭配合理的售價。因此獨立出版聯盟勇於宣示:「支持書籍合理價值,讀字書區出版兩年內新書以原價販售。」

劉霽解釋:「以出版的角度來看,書籍的價值不應該隨意被折扣干擾。折扣的存在其實會影響出版過程的思考與作為,像是為了創造折扣空間而回推成本,進而抬高書籍定價,使得最終仍是讀者在承擔隱性的折扣差額。」

劉霽也提到參與韓國首爾書展的經驗,韓國書籍上市後,依法限制折扣,出版人無需再計算各通路促銷條件與方案,可以把創意發揮在更多元的行銷方式上。各出版社多會設計許多互動體驗,讀者到書展現場發現處處都是驚喜,對書籍的關注不再只是價格,而能享有更多獨特的樂趣。

➤獨立出版新血,展現自我風格

獨立出版聯盟今年共有42家出版單位(含個人出版)參展,其中Dato原是個人出版,今年成立「旅男與貓有限公司」,出版類型走旅遊和貓系路線。去年以《用鴨川,把京都放口袋》創下銷售佳績,展期補書不間斷;今年則帶來最新風格旅行之作《葡萄牙,好日子遠行》,預購踴躍,想必又會引發搶書熱潮。

另一家新加入的「島雨出版」,第一本書《子彈歌謠:黑幫、鑽頭饒舌與網路臭名的威力》,一上市就獲得Openbook好書獎(年度翻譯書),集合了鑽頭饒舌、幫派暴力與社群媒體的故事。帶來新書《艾雷威事記》,探討蘇格蘭小島如何創造出風靡全球的麥芽威士忌,是酒迷必備讀物。

各家出版社長期耕耘本土議題,成果豐碩。逗點出版《革命家的生活寶物:從新珍味餐館的大滷麵、鳳飛飛的Mixtape再到床頭的木劍,閱讀史明的人生故事》,以四十件小物見證革命家史明認真生活的身影。奇異果文創推出漫畫《槍聲與紅鞋子:台灣男子簡阿淘》,以葉石濤的自傳式小說為本,重現白色恐怖社會背景。此外,獨立出版聯盟成員出版各種文學創作,如詩集、小說、類型文學等更是不遺餘力,相信可以滿足各類讀者的閱讀胃口。

➤閱讀聚光燈,照亮理想社會

由31個非政府組織NGO集結的「讀力公民行動」,今年以「閱讀聚光燈」為主題,透過「後台場景」與「記者會現場」的布置,展現倡議者從幕後默默耕耘,到走上街頭與社會對話的完整過程。

「後台場景」設置了梳妝鏡台、化妝用品、換衣空間,還原街頭運動從構思到行動的準備過程,真實演繹「台上一分鐘,台下十年功」的深刻意義。空間主要陳列各團體出版品、文宣及文創小物。走到「記者會現場」,最顯眼的就是麥克風架,呈現NGO 擴散訴求時召開記者會的場景;背景品牌牆上鑲嵌參與團體的LOGO,將社會運動與潮流文化結合,把議題帶入公眾視野。讀力公民行動在此舉辦講座,嘗試將複雜議題轉化為簡單明瞭的公共語言,激發更多社會對話。

現場還懸吊10幅NGO精選場景──向政府表達、與社會對話、上演行動劇等畫面,重現為議題發聲的片刻。在聚光燈的光線中,為溫暖的未來願景努力,期待將理想社會照得更亮。

➤與出版結盟,擴展議題論述

讀力公民行動成員集結社會多元面向,如勞工團體、性別、親子教育、環保、司法、人權等,在倡議行動之外,亦投入出版,嘗試為關注的議題建立更加完整的論述。

新加入成員「二二八事件紀念基金會」出版《二二八‧「物」的呢喃》,由一群青年透過揀選、蒐集二二八事件發生前中後的重要物件,如收音機、米袋、國語讀本、日記、書單、報告、賠償申請書等,以「非虛構」方式寫成,引導讀者以更多元的角度瞭解二二八事件。

「黑潮海洋文教基金會」也是今年新進的夥伴,近期出版《黑潮尋鯨:遇見噴風的抹香鯨》是臺灣第一本鯨豚調查科普書,收錄鯨豚影像、抹香鯨辨識圖鑑,並專訪五位臺灣鯨豚守護者,內容相當豐富。而在走秀活動時,成員還會扮演抹香鯨「花小清」(追蹤器編號KU_PM008),希望召集愛好海洋的讀者前來。

「台灣同志諮詢熱線協會」剛上市的新書《性別多元宇宙:跨性別生命故事集》,收錄多位跨性別者現身說法。在網路社群的討論之外,盼讀者進一步理解「跨越性別本身定義的人」,看見多元社會裡不同群體的處境。

➤買書不忘時尚伴手禮

讀力公民行動召集人楊書瑋說:「今年推出了第一個周邊商品,我們把主視覺『閱讀聚光燈』轉印在T恤上,歡迎讀者一起穿它上街頭。上面還印有一句口號『相分食有賰(Sio-pun tsia̍h ū tshun)』,意思是大家團結起來,人人都能有得吃,象徵共享努力得來的成果,也符合我們喜歡結盟的概念。限量30件,太晚來就沒有了!」獨立出版聯盟也有多家成員設計品牌T恤,書展現場限定販售,穿出自己的閱讀時尚。

適逢「台灣勞工陣線協會」成立40週年,除了製作紀念徽章,還有街頭社運小包,適合裝水瓶、摺傘等隨身物品,無論逛街或上街頭都很實用。「西藏台灣人權連線」帶來手工製作小包、手機袋,運用倡議現場的布條、頭帶進行縫製,每一個都是唯一,不必擔心撞包。現場還有許多團體製作的徽章,適合別上外出包,將關注的議題向外擴散。

讀字Fashion還設置一台流行拍貼機,消費滿額可以拍一次,是書展獨一無二的紀念品。購書後歡迎帶著書拍照,為2025年書展留下最時尚的紀念。●

➤策展人真心話

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量