現場》如何拍出被禁錮的靈魂?「鏡頭的盡頭,文學對照集」ft.攝影師林柏樑

由《聯合文學》與桃園市立圖書館聯合舉辦的週末文學沙龍「鏡頭的盡頭—文學對照集」,邀請不同世代的藝文攝影師進行作品回顧,分享多年來以攝影之眼為台灣文學人物造像,訴說在觀景窗下的作家故事。第2場活動邀請到攝影家林柏樑,Openbook閱讀誌特別整理講座菁華,與讀者共享。

詩人天洛(蔡宏明)首先朗誦詩作〈在多雨的南方〉為講座開場,希望藉由朗誦詩句帶入文學氛圍,文學以語言作為媒介,而林柏樑擅長的攝影,則以影像作為代言。他再進一步介紹,向聽眾娓娓勾勒出林柏樑的攝影生命史。

➤都是那個席德進:林柏樑的攝影生命史

林柏樑的攝影經驗近50年,非科班出身的他,自1977年便開始進行藝文雜誌相關的人物攝影,進而成為臺灣重要作家的影像紀錄者。出生於高雄的林柏樑,從學生時代伊始,便展現了對藝術的喜愛與狂熱,藉由藝術報章雜誌,偶然接觸到藝術家席德進的畫作,開始與之通信往來。

在信件中,林柏樑時常向席德進透露對於藝術的想法,以及生活上的苦悶;值得注意的是,此時席德進己遊學美國1年,長住巴黎3年,遊遍各國,看盡世界各地重要的美術舘,更拿下中國文藝協會文藝獎章,並獲聘為師範大學藝術系兼任副教授;成名的藝術家意外收到了來自異地高中生的書信,感動之餘,更主動將展覽畫冊寄送給林柏樑,鼓勵他從事藝術創作。

席德進以明信片回覆年輕的林柏樑,有心從事創作並非只能踏上學院一途,許多藝術家的本領,亦是透過自學而來的。席更進一步指出,臺北接觸藝術領域的機會更豐富,他可以提前規劃自己的生活與未來。於是林柏樑便北上拜其為師,正式成為席德進的「入室弟子」。然而實際上,席並未指導過作畫的技藝,林柏樑大致上的工作,是負責照顧畫家的生活起居、維持畫室的日常運作。林柏樑是之後才逐漸明白席德進的用意,或許在於讓其體會「藝術源自生活」。

「1975年1月下旬退伍的我,隨席德進老師由北一路南下,探訪隱藏在鄉間的老街、民宅、古老寺廟以及鄉下景致,那四天的旅程對我而言好像是一趟奇幻之旅。不僅打開了被蒙蔽的眼界,也開啟了日後關懷自己生長的土地及生活其中的人們的一個關鍵。」──林柏樑《浮槎散記》

席德進1966從巴黎回來台北後,開始調查台灣民間藝術和傳統建築,展現關懷鄉土藝術的一面,田野調查遍及全台包括澎湖、金門離島。林柏樑正是在此一時期,跟隨著席的腳步,開始更細緻觀察老街、傳統建築、廟宇。期間席德進曾贈送一卷柯達底片予林柏樑,他開始展露對於攝影的興趣,父親也贈與其生命中第一台相機,他開始將觸角延伸到相機工藝與攝影技藝的摸索,於走訪時期從旁紀錄。這一年多的短暫相處,成為了其創作的啟蒙經驗,對於藝術、土地、人民、傳統技藝等面向有了更深層的連結與認識,這也許奠定了林柏樑以「寫實」而非「實驗」攝影的藝術基礎。

進入70年代中期,「鄉土文學運動」興起,以《人間副刊》主編高信疆為首,推動的「報導文學」應運而生,同時也帶動了臺灣紀實攝影的發展。1977年,作家心岱時任皇冠雜誌社採訪部策畫,推薦林柏樑成為特約攝影,他的第一份工作,便是紀錄台灣南部「鹽工家庭」的踩水車的姐妹。

由此為始,1978年林柏樑進入中時的《時報週刊》,同時為時報雜誌和人間副刊工作。1983年離開中時,開始獨立自主的接案工作,包括《大自然雜誌》和新聞局外文刊物《Free China Review》(自由中國評論),展開了以攝影為業的數十年歲月。往後更加入了陳映真《人間》雜誌的採訪攝影,深入參與文化古蹟或自然環境等議題,以影像為臺灣風起雲湧的時代刻印。

➤摸出文學的容顏:林柏樑的作家攝影

背景介紹結束後,林柏樑開始主講。他從1998年說起,時任文資中心籌備處祕書(後任文建會第二處處長)的作家黃武忠,發現不少作家已福壽年高,故以企劃形式,邀請他為臺灣作家進行攝影。林柏樑回憶,計劃分別是在1998、2001年各拍攝12位作家──然而有些作家因為政治傾向因素等問題,拒絕被攝影。憑藉著人脈與努力,最終才得以出版《文學的容顏:台灣作家群像攝影》(2004,國立臺灣文學館)收錄的23位作家影像。過程中,有作家聯繫時已年歲不永,無緣留下紀錄;也有作家於攝影後隔年辭世。因此,這批攝影作品,為台灣文學史,留下了相當珍貴的影像。

拍照時,其實攝影師跟作家不會有太多相處的時間,攝影師必須在很短的時間內,拍攝很多照片,事後再一一挑選。「我偏好人跟環境的互動,這種照片是一種有機性的,我不能確定我會拍到的東西,我跟作家無形合作,可能會產生出很棒的成果,這是我喜歡的方式。我並非百分之百地控制,而是讓事情自然而然地發生。」林柏樑如此表示。

試圖找出人與環境之間的互動,他不會刻意讓作家做出想要的效果、擺出刻意的神情,一切都在自然中發生,這便是他捕捉作家與時代即景的方法。

➤陳火泉,捕捉作家與時代的即景

林柏樑記得第一位攝影的作家,為日治時代以處女作《道》聞名的陳火泉。當時的陳火泉已中風,卻仍堅持不懈寫作。林柏樑印象深刻,中風後的陳火泉寫字非常吃力,扭曲著寫下「一生一世一個夢」,並在林柏樑離去前的最後一刻,高興地舉起雙手。拍攝完成一年後,陳火泉離開人世,幸得林柏樑保留的影像,為作家與時代留下了印記。

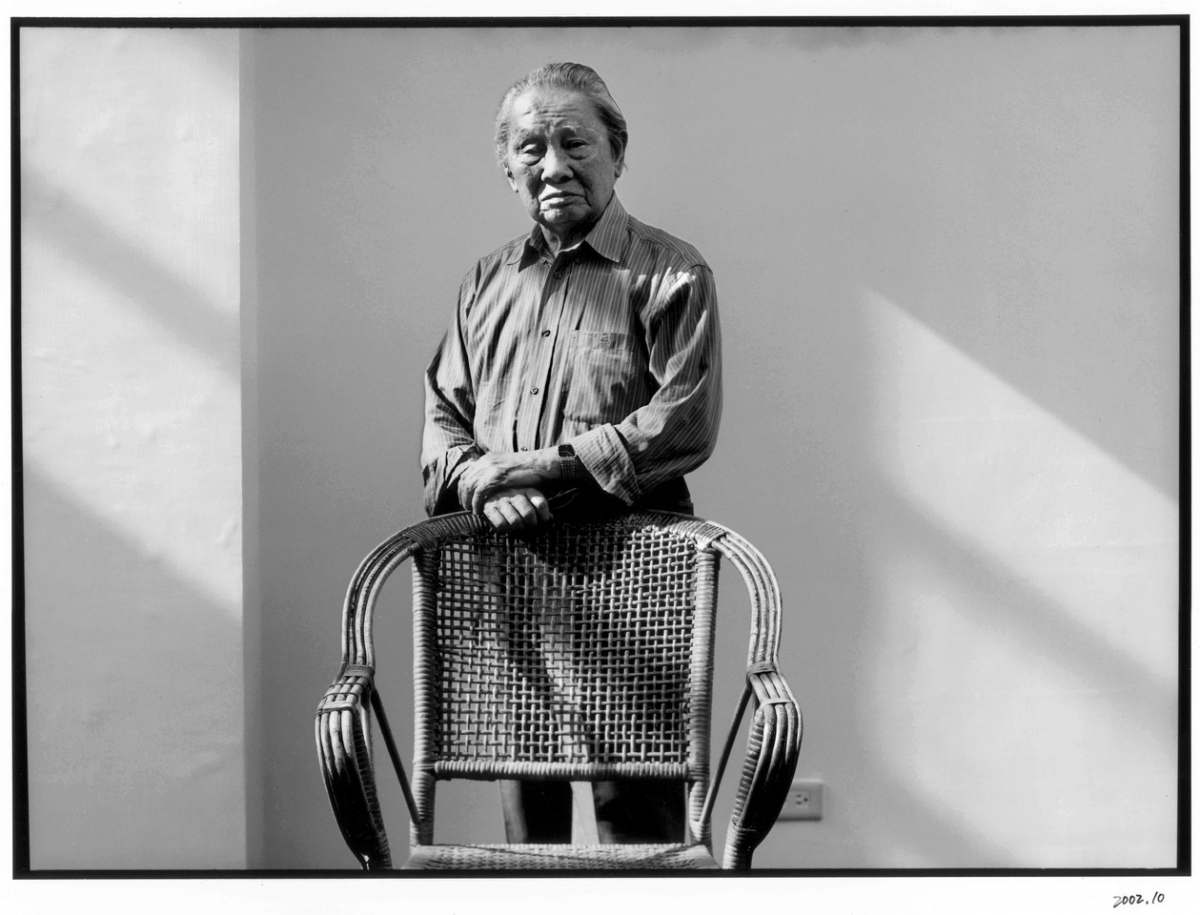

➤鍾肇政,客家人的底蘊

「第一次拍攝鍾老,是1998年在龍潭舊居,鍾老在日治時期成長畢業于師範學校,兼有一種客家人的底蘊,形塑出一股獨有的氣質,要拍出他的好照片並不難。不過我是四年後再度拜訪,才拍出我心目中的文學大佬。」──林柏樑《浮槎散記》

林柏樑有感於前一次拍攝鍾肇政的照片較為柔和,這次請他站在藤椅後方,終於捕捉到他心目中泱泱大度、略顯霸氣的鍾老。林柏樑認為這才是他心目中的鍾肇政,這也成了鍾肇政的經典代表影像之一。

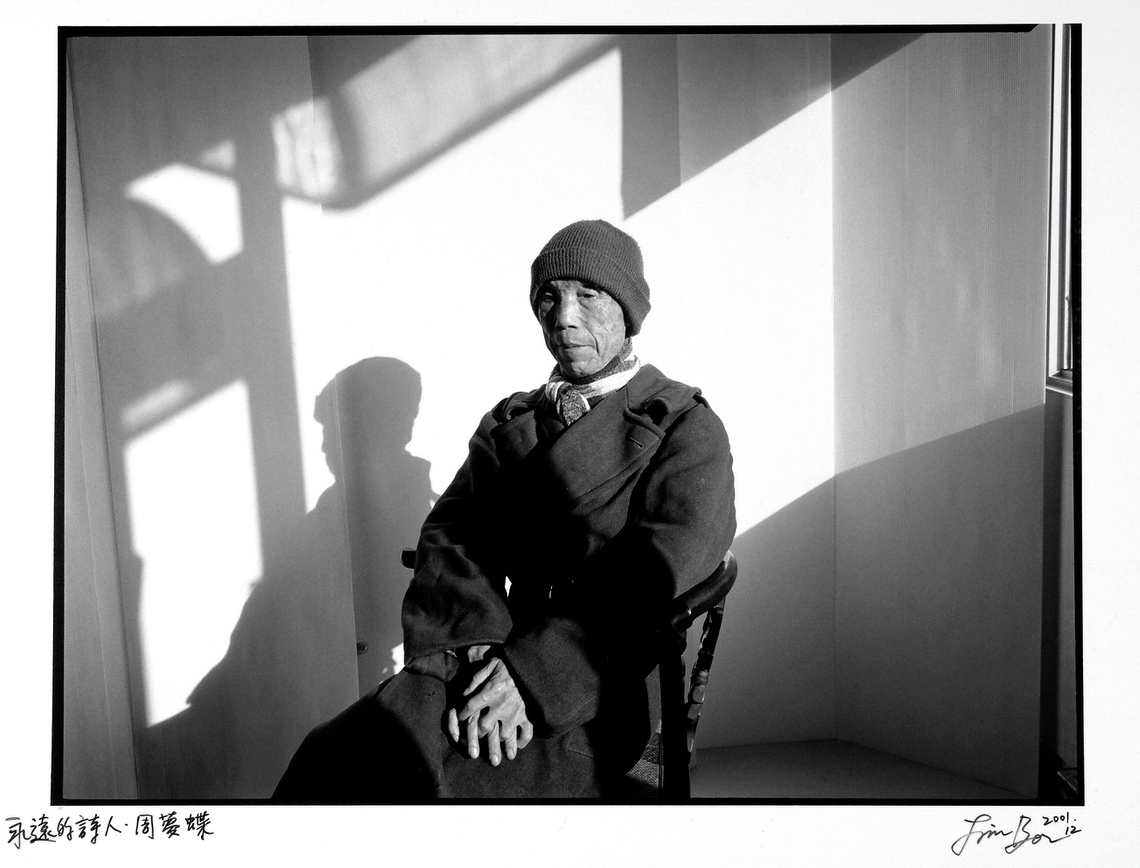

➤周夢蝶,永遠的詩人

「2001年受託拍他,我才真正近身與他相處兩天。周公表面安靜恬淡,其實為人熱情,耐心配合拍照取景。最後,我在自己的工作室拍到心目中的夢蝶先生,那一年老先生正好八十歲。」──林柏樑《浮槎散記》

而允為另一代表的,是詩人周夢蝶。2001年,周夢蝶在明星咖啡館前的舊書攤已經收了,無法作為拍攝場景。冬天的光線透了進來,穿著破舊大衣、奉行簡樸與佛法的周夢蝶,光影間自然地襯出了他內心碩大又決絕的孤獨國。

林柏樑也說起周夢蝶的故事,隨軍來台的他,因健康緣故,很早就離開軍中,開始賣書。兩岸開放探親之後,許多同袍紛紛回中國探親,他因阮囊羞澀,遲遲不願回中國,在眾人的鼓勵之後,他終於回鄉探親,妻子已然改嫁,與久別的兒子重逢後三個月,親見其子辭世。他又孤身返台,一生坎坷。

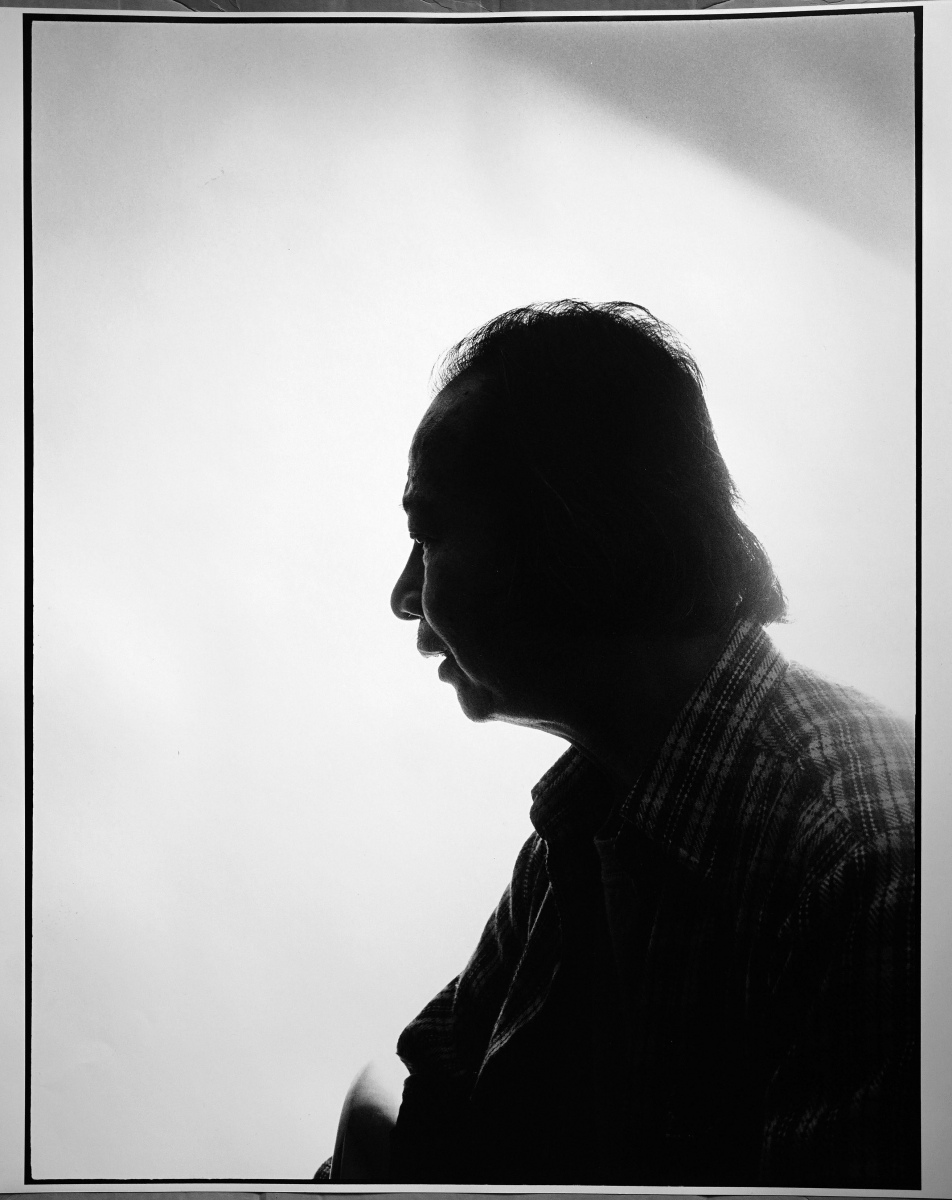

➤鄭清文:具象化的「冰山理論」

「他在大學時代深受俄國小說巨匠契訶夫的影響,作品追求客觀理性的呈現;另一個影響則來自美國作家海明威,其冰山理論認為寫作就像冰山,只浮山水面十分之一,其餘十分之九得隱藏在字面之下,讓讀者自行去發現或挖掘。

對我而言他就像武俠小說中的高手,躲在深山中修煉多年,深藏不露。」──林柏樑《浮槎散記》

在眾多拍攝過的作家之中,鄭清文是林柏樑少數的特例。「這是我唯一採用擺拍方式的作家攝影。」畫面是分割的,人物在隱沒之間,勉強可看出全貌,但也不可完全透視。「我用玻璃象徵著海平面,幫鄭清文拍了許多超現實的照片。」地點是他的攝影工作室,人在影像中被分為上下兩半,肇因於鄭清文的創作理念:「他信服的是『冰山理論』。」源自海明威的創作論點,意指僅露出一部分,另一部分的留白、那些未說完的,才是耐人尋味的地方。林柏樑說。那就乾脆幫他製造不可能的冰山。

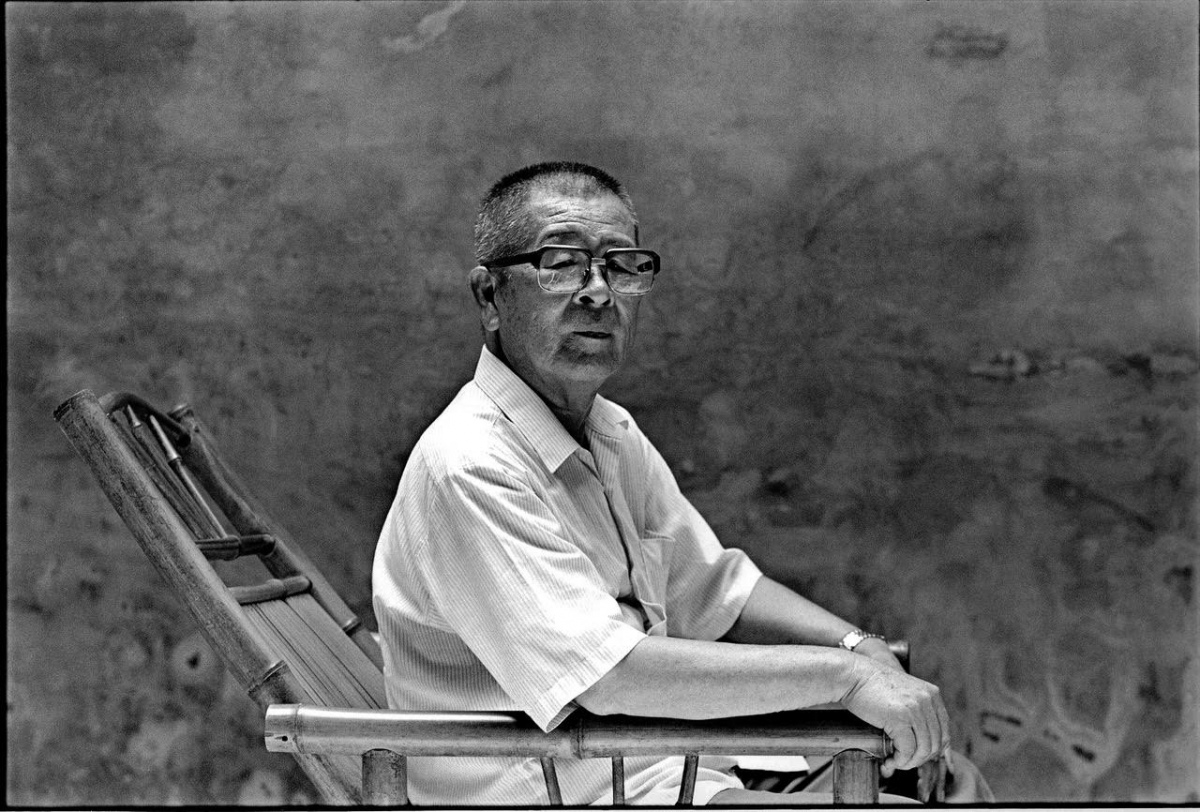

➤葉石濤,被禁錮的靈魂

「這張照片完成於他的老家府城,武廟的後院,一切渾然天成,最妙的是那道反射光,在那短短的一兩分鐘好似將他的一生做了一個確切的勾勒,我彷彿看見白色恐怖的烙印,久久沒有褪去。」──林柏樑《浮槎散記》

今(2022)年6月推出的紀錄片《臺灣男子葉石濤》,有多處影像調動自林柏樑。他鏡頭底下捕捉的葉石濤,允為最具代表性的作家攝影之一。林柏樑自述,基於對葉老作品的熟識,他特意回到其小說中反覆出現的重要場景,如《葫蘆巷春夢》的武廟與葫蘆巷、《西拉雅族的末裔》的赤崁樓等地景。

攝影師與老作家也一起到左營舊城拍照。葉老的步調沉穩,下過雨的地顯得特別濕潤,他穩重地直直向前,彷彿一個堅定與時代走相反方向的人。而有另一場景,是葉老涉水而過的畫面,猶如艱困於時代的逆流中前行。林柏樑試圖捕捉「活在恐懼之中」的葉老,最深沉的、「被禁錮的靈魂」。

1998年8月,葉老在收到照片後回信,開頭以「柏樑兄」喚之,更寫道:「看到你的這些照片,由於逼真及有獨特風格,才清楚地看得見我的衰老。在這衰老中,你也捕捉到了我的一些心思。」他記得自己身為攝影者的敏銳時刻,是葉老在休息時刻叼菸,才剛要按下快門,葉老便迅雷不及掩耳地熄掉了。

➤李昂,趁電視台拍攝空檔,捕捉李昂與鹿港老宅

林柏樑表示,他年輕時就認識李昂了。某次在白先勇的活動中巧遇了她,告知她「作家的容顏」攝影計畫,希望找時間拍她。不久之後,剛好德國電視台採訪她,便約了一起到她鹿港的老家拍攝。因為電視台的拍攝需要收音,他無法在採訪進行時拍照,只能抓空檔。這件作品攝於鹿港老街老房二樓,捕捉到李昂意氣昂揚的神情,「她的小說有其辛辣的一面」,這張照片符合她的個性。

➤紀錄真實的瞬間:攝影師與攝影對象的交融

講座QA時間,有聽眾提問:「要怎麼記錄真實的瞬間?」林柏樑回應道:「我一定要跟我拍攝的對象,互相交融在一起。」這或許印證了賴香吟的話語,她曾評論道:「林柏樑以攝影家主位,捕捉了作家的個性,也留下了歲月打在他們身上的光影。」

林柏樑也請在座的聽眾想像,攝影猶如一張未經塗抹的白紙,必須在一張照片訴說諸多的事情,該怎麼辦到?「我會盡量先把作家的全集,全部看過一次,再跟他相處。」林柏樑說。

回顧過往中他曾經提過,「我的照片完全都是靠現場的反應,我很重視直覺,見到作家的第一面,我就對他具有一些概念,在過程中我會不斷的調整這種概念,事後證明,我的直覺大部分都是對的。」全集式閱讀或許就是概念與印象的基礎,猶如素描般的簡單幾筆──然而相處的直覺才是色彩與色調,他說:「我在過程中,試圖把感覺捕捉下來。照片不是按下快門那125分之1秒的事,而是拍攝之前的幾十年的累積,在𣊬間迸發。」

這是林柏樑從事作家攝影的心法,也是他認為「真實的瞬間」之所在。或許只有拍攝那一下午的回憶,但攝影師卻必須輕巧擷取了作家的靈魂,放進影像裡,讓照片自己說出更多未說出的故事。●

2023台北國際書展》閱讀的多重宇宙,新春重裝上陣!

2023台北國際書展將於1月31日於世貿一館開跑。今(10)日舉行重要活動記者會,各主題館策展人出席介紹各展區內容,希望20天後愛書人於書展現場溫馨相聚。本屆書展,讀者除了能見證波蘭主題國世界發明史的關鍵時刻,在書展大賞館駐足閱讀書展大獎及Openbook好書獎、金鼎獎、金漫獎得獎作品,更可參觀數位主題館通往不同閱讀宇宙的候車亭,在海泱泱兒童主題館啟發讀者對海洋生態的認識與想像。此外,去年奪得第6屆最佳大型展位金獎的讀字公民,今年腦洞大開,將閱讀空間打造成「讀字工地」,規劃超過40場精彩講座,讓讀者重新建構自己的閱讀風景。

文化部表示,閱讀可開拓視野,期待號召全民透過閱讀探索未知的象限。今年書展主題展區及重要活動亦融入聽覺、嗅覺、觸覺、味覺設計,提供豐富體驗,也展現多元語言的面貌,試辦淨零排放,讓閱讀與環境都能永續發展。

➤書展特別企劃:傾聽異音主題之夜

今年主題之夜以「傾聽異音」為主題,由社會學家、探照文化執行長李明璁擔任總策劃,獨立音樂人沈宣萱、獨立編舞家李秀芬為朗讀配樂、編舞,各領域菁英級嘉賓同台獻聲,分享多元語言和觀點的聆賞經驗。

「傾聽」所展現的好奇、開放、同理,是欣賞差異、構成多元文化的核心。總策劃李明璁分享:「在這個時代,說話對民主自由的國家來說並不困難。但是要聆聽差異的聲音、聆聽自己不太喜歡或者聽不懂的聲音,坦白說是非常困難,就如同閱讀一樣。雖然拿起手機就可以滑向全世界,但閱讀得盯著頁面,那裡有人類所有智慧的精華。」他表示,閱讀跟傾聽本質上都是邀請每個人靜下心來,來到另一個世界裡。

這場為讀者獻聲的嘉賓,包括:作家兼公視台語台名主持人鄭順聰、台灣首位聽障模特兒王曉書,以及廣播人、主播、歌手及電影人等創作表演者。波蘭詩人瑪珍娜.博古米拉.基拉爾(Marianna Bogumiła-Kielar)也將應邀現身為讀者朗讀,屆時現場讀者可一次聽到華語、台語、客語、原住民族語言、新住民語言、臺灣手語及波蘭語,來自各地不同母語朗讀的美妙,得到多元語言和觀點的聆賞經驗。

➤ 書展文學書區:出版職人精神再現

自活字印刷後,書籍出版作為文學文本傳播的最大利器,「出版」打破文本創作僅在少數人之間流傳的侷限,也在讀者與作者間搭建了橋梁,連接了兩端,增進不同領域間的對話。書展文學書區由臺灣文學館策劃,邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等文學出版社,以「文學出版的技藝/記憶」為題,從各種面向呈現文學職人精神。

臺文館館長林巾力介紹文學書區三大主題:「那名之為書的誕生過程」,揭露文學書籍背後的出版流程。「承載文學的不同飛行」則讓讀者從創作、編輯企劃、排版印刷、流通發行、行銷推廣、授權改編等面向,深入文學出版、文學雜誌的工作現場。最後一部分「文學職人圖鑑」則集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人們、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社,讓他們的努力與貢獻不被遺忘。

➤海泱泱兒童主題館 :啟發海洋想像

由種籽設計策劃的海泱泱兒童主題館,展館搭建16邊形,仿如圓形劇場的幾何木構造,藉由16個海洋生物為線索,包括座頭鯨、抹香鯨、白海豚、鸚鵡螺、飛魚、鱟等海洋生物為引,啟發無邊想像。

「海泱泱」源自鯨魚台語發音「海翁」(hái-ang),帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的神祕。「希望讀者可以享受海洋所帶來的冒險、海洋所帶來的詭譎、海洋所帶來的奇幻。」種籽設計總監淦克萍感性分享:「我的父親做出版,在我10幾歲的時候離開了,但是他帶給我閱讀文字的能力,是我一輩子最好的DNA。」本屆兒童主題館著重親子之間的情感連結,有各種巧思設計,期許以美術視覺、工藝觸感來打造閱讀的路徑、創造互動趣味,形塑人對於海洋的想像。

此外,為呼應五感體驗的主題,除了插圖圖卡,兒童主題館也融入聲音元素,介紹16種海洋生物的臺羅拼音,讀者於展場現場掃QRcode即可聆聽學習的台語唸法,加上文學與科學影像和訊息交織,讓海洋滋養在台灣陸地上的每個海洋之子。

➤ 數位主題館:擷取《媽的多重宇宙》概念,打造閱讀宇宙候車亭

策畫數位主題館的工三行銷專案經理余韋達表示,數位閱讀貼近 "Everything everywhere all in once"的體驗,因此今年將數位展區打造成通往不同閱讀宇宙的候車亭。他分享:「每一本書都像是浩瀚宇宙裡的星系,每一個讀者就像是懷抱著好奇心,想要去探索宇宙每個星系的星際旅人。」

數位主題館分為不同展區,情境式展區設計豐富,除了有「腦力的行動健身房」、用數位閱讀穿梭時空到數千年前的侏羅紀原野,恐龍相伴下暢快閱讀的「侏羅紀的閱讀時光」,還有洋溢在地懷舊氛圍的「閱讀是台時光機」。體驗區則以「從掌間出發,悠遊在0與1之間的閱讀宇宙探險」為主要概念,讓讀者透過不同閱讀⾶⾏器,悠游多重宇宙間的出版行星。

➤ 「讀字工地」公民書區:交通錐、電動警示假人、戰車全出籠

由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會共同組成的讀字公民展位,繼2022年好評不斷、榮獲最佳展位設計獎金獎的「讀字便利店」後,今年的公民書區化身「讀字工地」。獨立出版聯盟理事長陳夏民面露興奮地說,讀字工地是讀字便利店的慶功宴討論出來的構想,原以為去年公民書區已經達到人生的巔峰,但「沒有最特別,只有更特別」。

陳夏民透露,之所以會有工地的設計主題,是由於對書展印象最深刻的兩個時刻:場佈時人們忙進忙出,「把知識的堡壘慢慢架構起來,把書一本一本上架」。另一個迷人的時刻則是書展結束,撤場時,格外能感受到空間「曾經匯集智慧的結晶,分享了很多美好的瞬間」。陳夏民強調,工地其實指向了恢復秩序的過程,也呼應到國際書展在歷經兩年疫情的動盪影響後,回復到在年節舉辦的慣例狀態。

本次公民書區搭起「讀字工地」,讀者若蒞臨現場,將會見到「讀力公民行動」的「戰車」也開進了「台灣獨立書店文化協會」所搭蓋的「拾年工寮」裡。

今年的讀字工地準備超過40場精彩講座,讓讀者穿梭在鷹架與管線之中,與超過40間獨立出版社/人的展位互動。建築工地常見的發財車,是讓NGO團體登頂發聲的戰車,如今在讀字工地中成為公民發聲的舞台,將台北國際書展的場景拉回常民生活中,大家在閱讀之餘,在車上一同討論議題,讓閱讀的目光得以照射平日鮮少關注的社會暗角。

至於工地中最有時光氣味的拾年工寮,展區的鋼骨鷹架暗示著,一間書店為讀者建構認識自我與集體的空間。隨處可見的高壓危險電箱,除了說明建築物需要接通水電才得以甦醒,也提醒讀者,一間書店在社會中扮演著接通知識管路的角色。拾年工寮除了介紹台灣獨立書店文化協會成立十年來的成果,也推出刊物《IndieReader》、《拾冊》,期盼與讀者一同窺探書業與社會的發展軌跡,重新思考、定義一間書店的價值。

➤ 書展大賞館:淨零減碳落實環保

2023台北國際書展邀請參展出版社及讀者共同響應淨零減碳,本年度書展大賞館,全館採用瑞士UV蜂巢紙版製作,沒有使用木頭及塑料,符應環保概念。此外,書展自即日起開放預售票銷售,現場將全面採用交通卡入場,不另設售票亭, 場內主要路口將增設電子看板,供讀者瀏覽例如平面圖、活動節目表、參展名單等重要訊息。期望藉由電子化裝置,減少紙本文宣品印刷以愛護地球。

➤ 台北國際書展即日起開放預售票,規劃2023寒假閱讀節,邀請學生組團參觀

本年度台北國際書展與北北基圖書館盛大串聯「2023寒假閱讀節」,自1月20日起至2月12日於近140間圖書館舉辦波蘭主題書展、講座、電影欣賞、說故事活動。配合波蘭主題國,書展精心規劃寒假閱讀學習護照,完成後可攜帶各圖書館借閱證與閱讀學習護照,至圖書館兌換獎勵。書展基金會歡迎學生組團參加寒假趣書展活動,報名團體或10人以上學生團體進場完成闖關活動,可換取書展紀念品,每日限量,贈完為止。

文化部歡迎全國民眾於1月31日至2月5日間前往參觀台北國際書展,18歲以下及持展期當日高鐵台鐵桃園以南、宜花東票根者免費入場。外籍人士持護照及居留證亦可免費入場參觀。從主題廣場、藍沙龍、黃沙龍、紅沙龍、兒童沙龍及迷你沙龍,6天展期超過300場不間斷的閱讀活動,聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家,歡迎讀者前來相見歡。●

2023TiBE台北國際書展 Taipei International Book Exhibition

➤日期:2023.1.31(二)-2.5(日)

➤地點:台北世貿中心一館

➤展出時間:

週一至週四、週日 10:00-18:00

週五、週六 10:00-22:00

➤更多詳情:台北國際書展臉書

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量