現場》21世紀的文青剋星:鍾旻瑞、曹馭博談莎莉.魯尼《美麗的世界,你在哪裡》

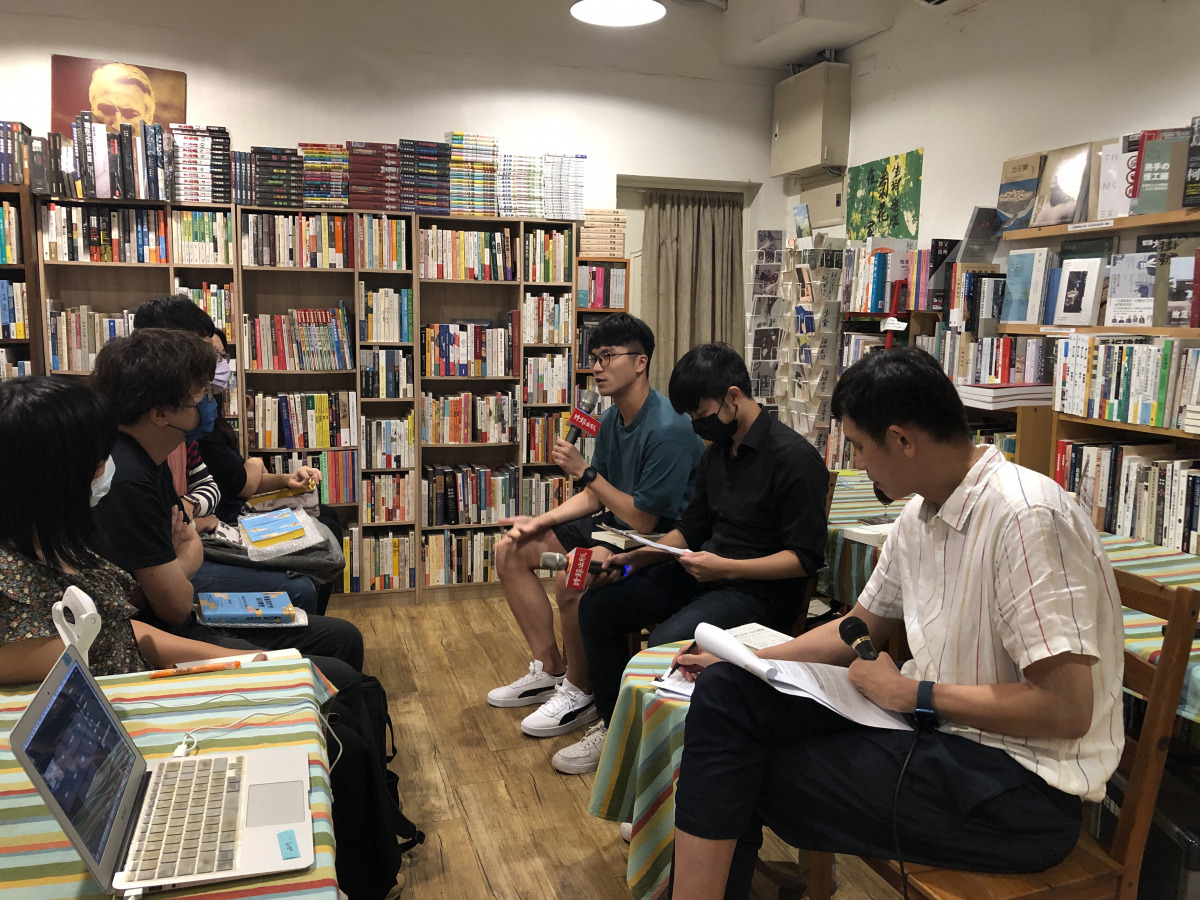

初秋的夜晚,時報出版在小小書房舉行莎莉.魯尼(Sally Rooney)的新書座談。雖是Friday Night,不少人仍準時前來赴這場文學宴會,更難能可貴的是,席間也大多是「千禧世代」(80、90年代出生)的讀者。他們捨棄青春放縱的週五夜,一一入席聆聽,氣氛小巧而溫馨,或許也正好顯示了1991年出生的魯尼,筆下作品如何敲奏同世代人心靈的共鳴。

➤千禧世代:拒絕坦露的心

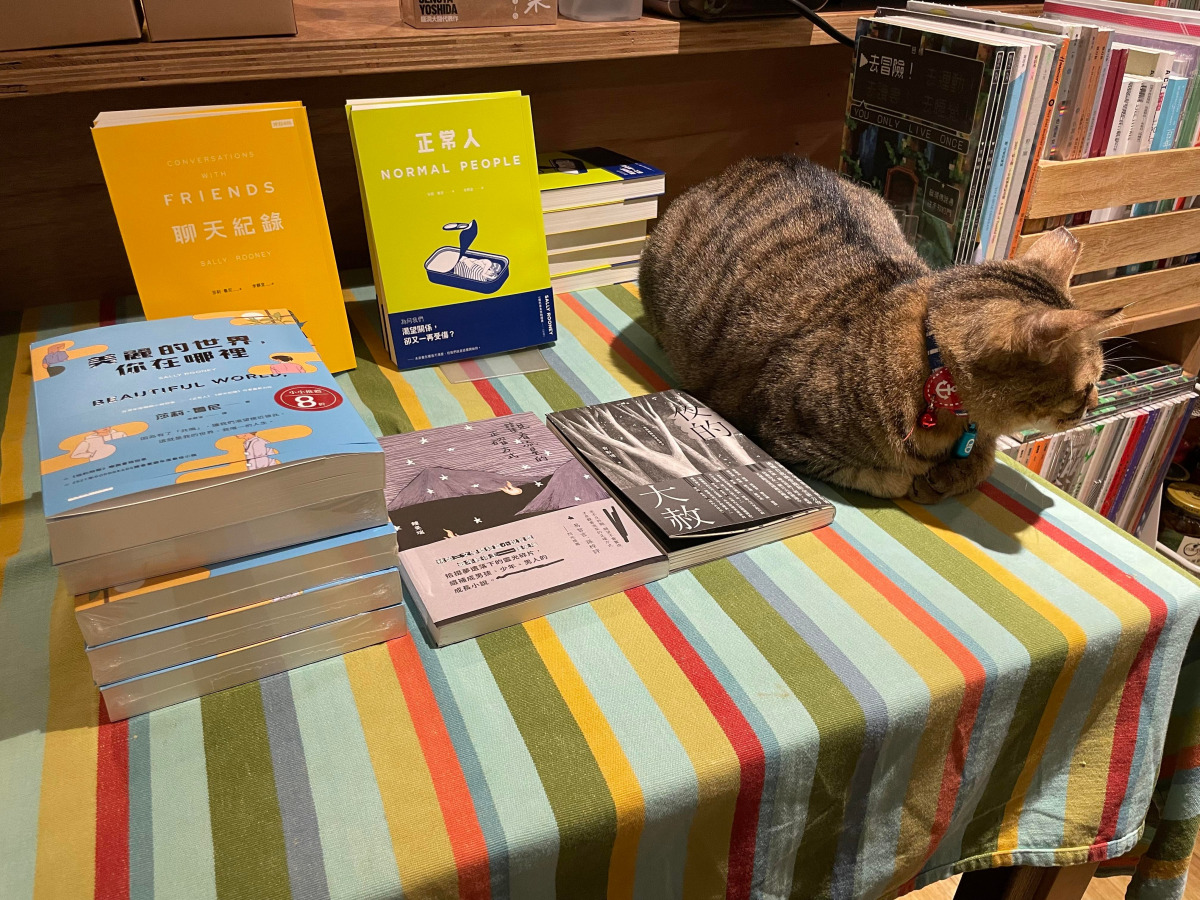

小小書房主人虹風率先引言,指出魯尼新作《美麗的世界,你在哪裡》主題圍繞在通信、SNS等社群媒介上,主持人時報出版第四編輯部總編輯嘉世強進一步點出,「這是一本圍繞著見面及重逢的精采小說。」他精簡勾勒出魯尼小說的人物特質:「千禧世代的心靈面貌,看似沒有個性,他們潛藏自卑、自我厭惡,無知和不完整,表面軟爛其實倔強,自我矛盾但不動聲色。他們拒絕在公開場合展現脆弱,內心卻渴望找到真心相待的對象,並可以幫助他們找到自我、建立自我。」

《美麗的世界,你在哪裡》是魯尼的第三部小說,技巧與主題上都更臻成熟,細節在對話中無意間展露又流逝。4名主角兩兩對照,艾莉絲與菲力克斯、愛琳與賽蒙,文本透過互動與對話,映照出千禧世代拒絕坦露的心:彷彿才剛剛放行,旋即又要封閉管制。

嘉世強特別提到星座專家唐綺陽推薦此書的直播:她限縮並重新定義「千禧世代」為26至34歲(1988-96年生),因為此區間出生的人,天王星和海王星在摩羯座,「他們無暇享樂,挑起生活;明明滿身苦,卻躲起來不讓人發現」。這群人善於隱藏,表面看似平靜無波,但內心劇烈活動。

講座因此邀來兼具導演與作家身分的鍾旻瑞(1993)與詩人曹馭博(1994),兩人皆是座落於此的千禧世代創作者,一同與讀者分享他們眼中的《美麗的世界,你在哪裡》。

➤啊,我受傷了:21世紀的文青與其剋星

鍾旻瑞與曹馭博同時也是林榮三文學獎歷屆小說、新詩首獎中,年紀最輕的兩位得獎者(鍾獲獎時為21歲、曹為23歲)。《美麗的世界,你在哪裡》主角之一艾莉絲,也同樣是在25歲以前成為炙手可熱的小說家。然而過早的成名卻宛如一道詛咒,艾莉絲在寫給愛琳的信件抱怨:「每天我忍不住要想,我的人生為什麼會變成這樣。我不敢相信我竟然必須忍受這些事情——看見關於我的報導,看見我的照片出現在網路上,讀有關於我自己的評論。」這彷彿也是魯尼藉小說親訴一般人未知、不可見的「成名的傷害」。

曹馭博便提到,當年被冠以「最年輕」三個字,猶同施加在身上的緊箍咒,他甚至想改寫張愛玲「出名要趁早」為「失敗要趁早」。獲獎作〈與蒂蒂復健一日〉寫照顧失語症姊姊的日常,曹馭博表示:「但也因此我被認定是『健康的』照顧者。」

大眾時常忘記照護者也會生病,曹馭博偶然想起村上春樹的短篇小說〈木野〉(收錄於《沒有女人的男人們》),主角木野撞見妻子與同事外遇,平靜選擇辭職、離婚,獨自一人經營酒吧。某日置身於旅館,木然的他終於在房間流淚說道:「對,我受傷了,而且非常深。」曹馭博讀到此段也恍然大悟,「啊,我受傷了。」〈與蒂蒂復健一日〉成名,帶來的卻是心靈上的某種災難,「其實我是藥罐子,但我承擔。」

鍾旻瑞也提到自己曾陷入「渴望名氣,卻覺得自己不值得擁有」的困境。艾莉絲或許與魯尼相似,「文青剋星」便是赤裸指出一切:出版社、讀者無一不在對作家進行消費,名利雙收反而是病態的開始。鍾旻瑞提到自己曾想過是否要多發照片、建立屬於自己的人設,「畢竟這是一個作家大於作品的時代,但結果卻是引發我的社群焦慮。」

鍾旻瑞說:「一切變得有目的性——其實讓大家更喜歡我、更認識我,沒什麼不好對吧。」然而過多的聚光燈就形成光害,追隨有名的同時,意味著要放棄自我一點:「就像艾莉絲參加菲力克斯的聚會,告訴眾人她是作家,結果每個人都在查她的維基百科,卻沒有人要看見眼前的她。」鍾旻瑞想起黃麗群說的「旅行是驗證」,而每個人都能透過google輕易認識他、他的小說並連結在一起,「但小說情節又有多少是真的?我只能說,比大家想像的少。」那畢竟是虛構的技藝,而非認識一個人的方法。

因此魯尼小說裡,也安排菲力克斯這樣一位勞動階級、不讀小說,同時又與小說家艾莉絲頻繁見面,同遊羅馬的「另一層文青剋星」。他用最尖銳的語言,如針反覆戳刺:「妳只是故意要讓我表現出惡劣的一面,因為這樣可以讓妳顯得比我更優越。這就是妳想要的,優越,比其他人更優越。」然而彷彿唯有如此,艾莉絲才能卸下層層武裝,釋放自己的脆弱。

不完整、壓抑、裹足不前,顯然也是另一位主角、文學雜誌編輯愛琳的狀態。鍾旻瑞提到愛琳總是「過五分鐘之後就覺得自己毀了快樂」,明明是二十多歲的花樣年華,卻滿是負面與悲傷。曹馭博回應:「我擅自認為,我們是追尋意義的一代。」他覺得「幸福令我想哭」,並提到阿根廷小說家Guillermo Martinez《令人反感的幸福》:「世俗定義的幸福令人反感,因為對照組太多,無從想像。」

或許21世紀的文青大抵如此:一生錯過經濟成長的爆發期,也略過了眾聲喧嘩的1990年代,無法想像幸福會突然降臨,於是痛恨起無能為力的自己。

➤在重逢以前:書信體與聊天紀錄

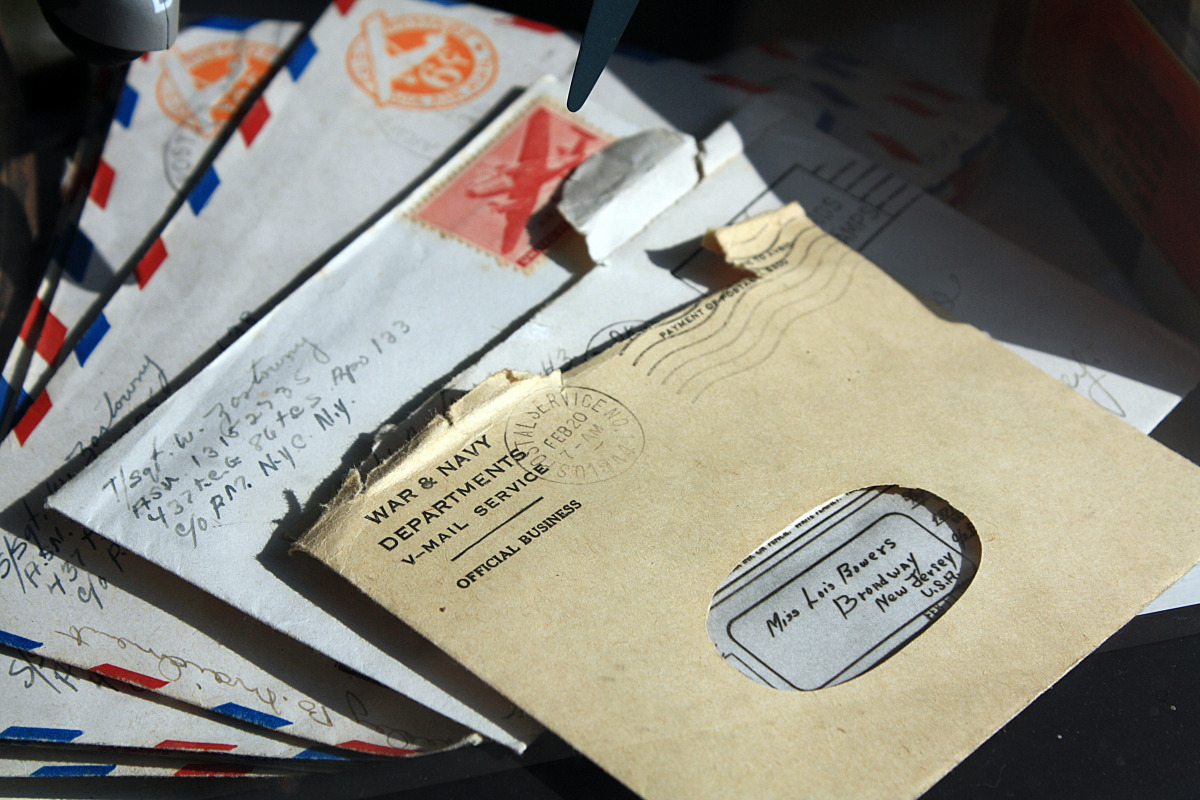

讀者應該不難發現,魯尼筆下的主角總是在寫信。從《聊天紀錄》、《正常人》到《美麗的世界,你在哪裡》,電子郵件大量的往返,不能當面傾吐的,都在信裡有意無意叨叨絮絮。從書信到見面,鍾旻瑞直言,「或許是因為有些事太敏感了。」

相對於言語的直接,信件以文字構成的侵略性較低,「它可以做為一種緩衝,甚至忽略自己不想回答的話。」鍾旻瑞認為魯尼使用信件的核心是「隱藏、篩選與淘汰」。沒說出來的或許比說出來的重要,又或者像章節22,艾莉絲寫信給愛琳:「寫過這麼多郵件之後,等我們再次相見時,我一定會非常害羞,像隻小小鳥躲在自己的翅膀後面。」

坦露的心一旦可以被指認,見面的人反而避之唯恐不及。當兩人重逢在沙灘對話,儘管信件中愛琳已將對賽蒙的心事完整揭露,但當艾莉絲提起,愛琳立刻當場封閉:「妳這樣問有點超過」、「這是個敏感的話題。」

曹馭博則指出:「信件中會看似漫不經心地釋放出求救訊息。」那些有意無意的文字,因為有可以隨時檢索的紀錄,反而暗藏更多不能明說的符碼。「一旦見面就必須對照。」他進一步說,「但他們或許都還沒準備好。」

信件是預備的過程,是所有未成熟的念頭,正要開始結晶。鍾旻瑞提到愛琳與艾莉絲的信件都頗長,在敲打鍵盤之際,思考終究會因此慢下來,宛如準備定錨,「而且社群媒體上的我們,更像有不同人格,透過不同媒介,表達不同的心理狀態。」千禧世代作為「網路原住民」,或許更熟悉切換自己的虛擬臉孔。

《聊天紀錄》中主角群還會藉由電話聯繫,但到了《美麗的世界,你在哪裡》,艾莉絲跟愛琳卻「從來不講電話」,只有愛琳面對愛人賽蒙,才會撥通幾句簡短談話。

曹馭博自承自己朋友不多,唯一的通話對象亦是相識10年的伴侶,「我們一天可以講6小時,什麼都聊。」對他而言,電話是冷靜溝通,更為理智的選擇。鍾旻瑞則說自己熱衷於講電話,倘若是不講電話的朋友,必然是已好一陣子沒見的。

無論是魯尼、曹馭博或鍾旻瑞,似乎都更傾向在重逢以前,心的距離必須有所間隔,不能一次傾洩。那些來來回回的書信,艾莉絲與愛琳總在結尾反覆說著多愛彼此,但其實在人生的道路上,已經有了不同的轉速,情感的濃度被凝結在文字裡。

➤所以,美麗的世界,你在哪裡?

書名《美麗的世界,你在哪裡》出自席勒的詩〈希臘諸神〉。曹馭博一眼認出,坦言看到的時候非常興奮:「因為我是一個互文控。」他說,「席勒的這首詩是指人在失去神性、美之際,發出的喟嘆,對美德喪失的質疑,詩句其實也可以翻譯為『美麗的世界,如今安在?』」

透過另一層譯文,帶出反詰的疑問,指涉便是「不在了」的事實,曹馭博認為魯尼顯然是要用另一個角度挑戰、回應席勒。魯尼在訪談中也提到:「這句詩顯然隱含著對當代生活的某種理想幻滅……我認為這種美麗世界消逝的感覺,非常貼近現代生活。」

鍾旻瑞則指出小說用了很長的篇幅去講述青銅器時代「線性文字B」消失的事,「在文明崩潰之前,還是有什麼被保留下來。」鍾旻瑞說:「法國電影《蝴蝶》有一句話是這樣說的:『只有不快樂的小孩才會想要趕快長大。』我們這世代的特徵就是如此——我們是被恐嚇長大的:世界末日、經濟/石油/氣候危機……文明隨時都要毀了一樣。我們對現狀不滿,但同時不敢想像未來,因此乾脆活在現在。」美麗的世界彷彿無處可尋,但同時又只存在於此時此刻,唯有當下是能確定的。

誠如鍾旻瑞的「恐嚇說」,千禧世代飽受現實與內心的霍亂夾雜,讀者可以讀到魯尼在這部作品中投注更多的議題討論,藉由小說不停辨證、思考。《聊天紀錄》中法蘭希絲和玻碧總是為各種議題爭論不休;《正常人》裡康納與梅黎安更藉由「獎學金」的討論,涉及階級的探討;而《美麗的世界,你在哪裡》則運用來回的書信,折射對於「美感」、「共產主義」等話題的詮釋。

魯尼不斷在進化、更新,鍾旻瑞認為魯尼嘗試新的文體,帶來更多層次的解讀,而這些議題的探討則延伸了魯尼的寫作脈絡。曹馭博則表示《美麗的世界,你在哪裡》引用詩句宛如是讓「傷口相認」,小說運用里爾克螺旋體結構的詩〈秋日〉,讓兩兩對照的四個角色宛如雙股螺旋,使小說也有如落葉飄零一般的韻律與美感。兩人都認為,《美麗的世界,你在哪裡》是他們目前讀到的魯尼作品中,最喜歡、也最成熟的一部。

「這本小說收尾在『我要去找你』。」曹馭博說,這就像《浮士德》:「此刻如此美好,而我為你停留。」魯尼回應席勒的方式,便是透過小說進行辨證,找出自己的解答。

《美麗的世界,你在哪裡》引用艾略特《荒原》第三章:「總算完事了,慶幸一切都結束了。」而曹馭博認為,愛琳使用這詩句不是巧合,且不只是字面的意義。因為《荒原》第三部分「火誡」,正是性與愛的辨證:短暫相遇、交合、失魂落魄。敘事最後看見古老的教堂聳立,感覺回歸一種原始的美好──「美麗的世界還在體內。」

「正在前往的路途上。」宛如是未完待續的結尾,曹馭博饒富詩意地說:「魯尼寫『愛』,總是畸形、又愛又恨、殘破不堪,但他們都一直準備去見對方的美麗世界——即使從開始就注定失敗,仍要出發。」

一切的意義都還在等待被賦予,魯尼藉由小說向世界發問,將千禧世代看似刷白的情感,用文字卸下色塊,赤裸而真誠地探問:美麗的世界,你在哪裡?●

|

|

|

作者簡介:莎莉‧魯尼 1991年於西愛爾蘭出生,畢業於都柏林三一學院,現居都柏林。 2017年出版第一本小說《聊天紀錄》獲得《衛報》、《觀察者》等多家媒體評選的年度圖書,擄獲莎拉潔西卡帕克、泰勒絲多位名人推薦。同年,榮獲《泰晤士報》評選年度青年作家獎。2018年以《正常人》入圍布克獎,並榮獲愛爾蘭圖書獎、英國皇家文學學會安可獎,2019年榮獲英國國家書卷大獎暨小說獎。2019年獲選為《時代雜誌》次世代百大影響力人物。2021年出版《美麗的世界,你在哪裡》,榮獲愛爾蘭圖書獎。2022年獲選為《時代雜誌》百大影響力人物。 |

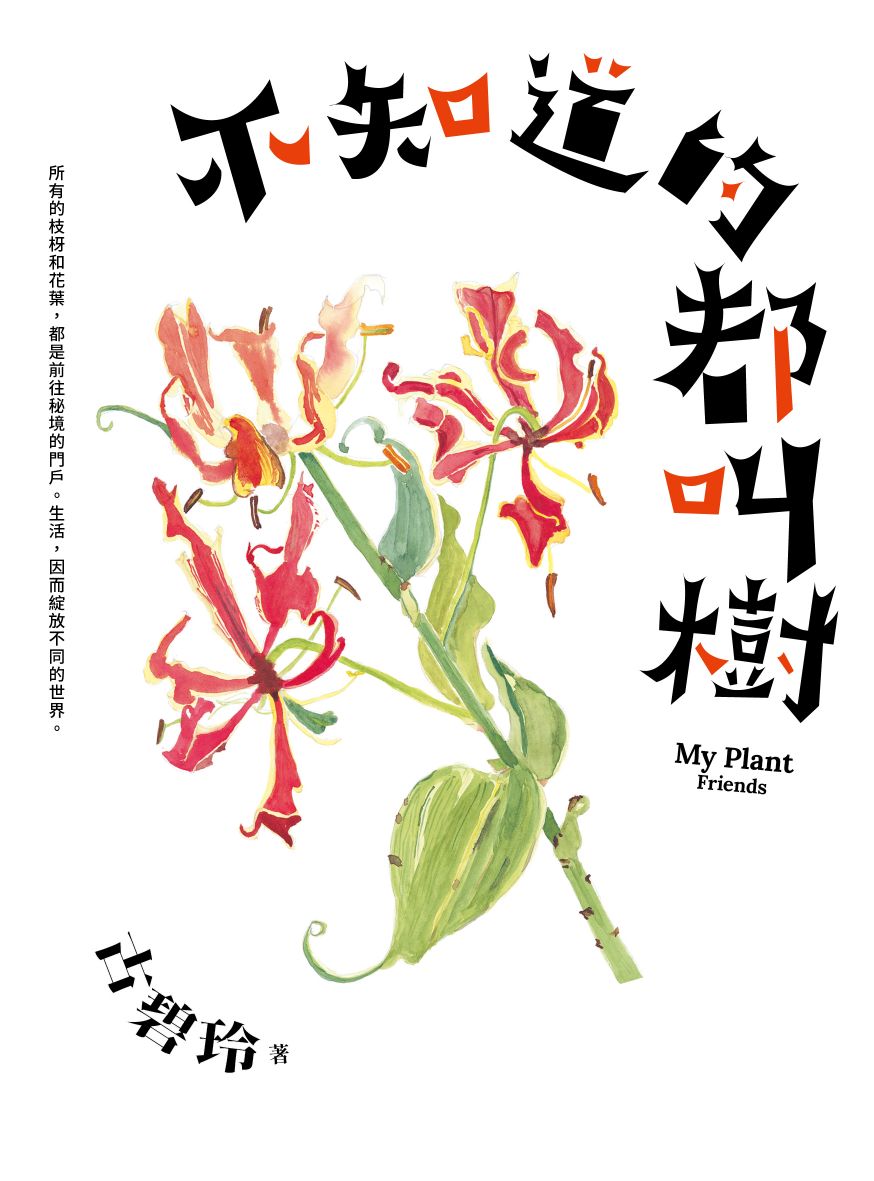

不知道的都叫樹

不知道的都叫樹

書評》擊破捍衛男性暴力的盾陣:盧郁佳讀《男言之癮》

男人初遇女人,要怎麼表示我尊你卑?

女性主義散文《男言之癮:那些對女人說教的男人》(Men Explain Things to Me)作者蕾貝嘉.索尼特(Rebecca Solnit)回憶在美國富人滑雪勝地的森林豪宅派對尾聲,屋主是個氣宇軒昂的成功老男人,搭訕問她寫哪個主題的書。她表示最新一本從英國攝影師邁布里奇(Eadweard Muybridge)談科技發展的拓荒階段。他迫不及待告訴她,最近有一本關於邁布里奇的重要著作(註)。

眼看他自顧講個沒完,與她同來的姐妹淘救駕:「那就是她寫的。」男人充耳不聞,滔滔不絕。姐妹淘講了4次,他才聽見。這書他根本沒讀過,只讀了書評,難以置信就是眼前女人寫的。女人怎麼可能懂得比他多?年輕女人怎麼可能懂得比他多?整個世界當場就馬達冒煙壞掉了。為了扭轉認知失調,他又恢復跳針。兩女只好逃到他聽不見的遠處才放聲大笑。

2008年索尼特發表文章記述此事,使「男言之癮」(Mansplaining,男性說教)廣為人知。

➤是好為人師,還是預設你無知?

男言之癮指好為人師,以居高臨下的說教姿態,滔滔不絕班門弄斧,向對方解釋她已經知道的事,無論他們知不知道自己在講什麼,都預設對方完全無知。有人稱之為直男說教,但有些男同志一樣習慣無情鎮壓別人。關鍵並非性傾向,而在性別平等意識。

一些男人喋喋不休自認有權享受女性聽眾無止境的仰慕、讚美,只是問題的冰山一角。殺傷力在女人訴求平權時,這些男人一聽見逆耳之言,勃然大怒馬上變身鎮暴警察,用防暴盾牌把她們壓在柏油路中央,一心揍到她們叫不出來:「你這破麻他媽的什麼都不知道還敢嘴?老子一清二楚,你講的只不過是你的自以為,跟所有人都沒關係,各位沒必要聽。老子講的才是舉世公認的事實、顛撲不破的定理。」

立法反墮胎的大將,美國共和黨眾議員艾金(Todd Akin)說,如果確實是強暴,那女性的身體就會自動阻止懷孕,所以法律無需准許被強暴懷孕者墮胎。

好喔,不管女人說什麼被強暴,只要懷孕就證明了她不是,諾貝爾醫學獎怎麼不是你拿?讀者想問「誰給你自信這樣滿嘴胡說八道」時,就已領悟,是「男言之癮」給的,是男癮長期明目張膽、暢行無阻的結果:得寸進尺管到太平洋,睜眼說瞎話當別人沒長眼。

➤女人每天的戰爭

索尼特點出「男言之癮」的功能:「讓女人無法發聲,而就算她們膽敢開口也沒人會聽;這樣的動作就和在街上的騷擾一樣,將年輕女性壓迫得不敢說話,讓她們清楚這不是她們的世界。這樣的心態將我們訓練成自我懷疑、自我限縮,同時也助長了男性毫無根據的過度自信。」

「男言之癮」是「每個女人每天都要面對的戰爭,也是女人與自己內心的戰爭,也就是相信自己是多餘的,願意保持沉默。」癮男攻擊女人發言的可信度,無條件信賴男性對造的說詞。鄰居太太全裸衝出家門大喊她先生要殺她,作者男友的叔叔聊起時,只覺得好笑:因為鄰居先生當然可信,所以「先生要殺她」不足以解釋鄰居太太為什麼要逃,說她瘋了比較像。

可見叔叔們對男人總是無罪推定,對女人有罪推定。如果叔叔們是法官、警察,被家暴的女人申請禁制令就會被駁回,或不會被執行。美國每天約有3個女人被配偶或前任殺害,這是孕婦的主要死因。即使立法禁止家暴、性侵害、性騷擾,只要法庭不相信女人說的,對女人施暴就全然合法。加害者很清楚,虐待越狠、讓女人失語,越可逃脫懲罰,榮華富貴、安樂終老在望。

➤沒有阻止強暴是女人的錯?要確定餒

作者舉證,身為男人是暴力犯罪的風險因子。儘管人人都能買槍,美國九成謀殺案仍是男人幹的。被槍殺的女人,有三分之二是被伴侶或前任殺害,凶手藉此主張,他有權決定別人死活。阿肯色州就立法保障,即使是丈夫強暴、父兄亂倫性侵懷孕,只要是家人就有權告為受害者墮胎的婦產科。強暴犯有權逼她生下來,她沒有權力不生。

提振強暴風氣還有一個絕招,就是把反強暴的責任全扔給女孩擔。她們隨時隨地都要設法避免被強暴、又要怕因避嫌而令男性感覺受侮辱;而男孩無法想像女孩得擔心這種事,沒人教他們有責任預防自己或阻止別人強暴。

名校爆強暴案,校方就通令女學生天黑後別獨自外出。有惡作劇海報禁止男生天黑後進校園,男生大驚,怒責怎可因個別男人的性暴力,就剝奪全體男性的行動、聚會自由?顯然他們沒想過,幾千年來,男人都要全體女人為少數男性的性暴力坐牢。男人有權施暴,女人有責任阻止暴力,卻沒權力禁足男人,權責分離的結果可想而知。當然到今天女人照樣坐牢、強暴照樣猖獗。

➤這本書讓你堵住癮男的XX

作者犀利的洞見,從書頁傾洩如飛瀑灌頂。欣賞作者輕盈流暢的思辨如流星箭矢四射、烽火從一座山頭跳躍到另一座,既喚起讀者被癮男圍毆時的憤怒眼淚,也會從傷口中迸發出翅膀,展翼翱翔。那是如非受過致命傷就不會擁有的翅膀。

「不知羞恥」是強暴犯逼女人噤聲的嘴塞,正如孤立女人是侵犯她的前奏。「男言之癮」是切斷女人喉舌的剪刀、始終在為男性暴力辯解。而本書是從傷口再生出自己,把塞子塞回強暴犯的屁眼,用大馬士革精鋼鑄造雙舌、剪斷剪刀,無所畏懼,暢所欲言,與沉默的夥伴相認,一起粉碎共犯結構。●

Men Explain Things to Me

作者:蕾貝嘉.索尼特(Rebecca Solnit)

譯者: 徐立妍

出版:經濟新潮社

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:蕾貝嘉.索尼特

美國當代最著名的社運家之一、言辭最犀利的文化批判家之一,同時也是作家、歷史學家。著作超過20本,主題涵蓋女性主義、環境、地景、社群、藝術、政治、希望和記憶等,包括《迷路圖鑑》(A Field Guide to Getting Lost)、《浪遊之歌》(Wanderlust: A History of Walking)、《遠近》(The Faraway Nearby: A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities that Arise in Disaster)、《黑暗中的希望》(Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities),以及《陰影之河》(River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West;研究攝影師邁布里奇的書,她以此書獲得古根漢獎金、評論類的國家圖書評論圈獎、朗南文學獎〔Lannan Literary Award〕),她還參與編纂了舊金山及紐奧良的全輿圖。

她自幼稚園到研究所的學業都在加州的公共教育體系中完成,目前為《衛報》撰稿,並擔任氣候變遷網站Not Too Late主理人。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量