童書書房》日本復刻書店計畫,供讀者印刷已絕版童年愛書,及其他藝文短訊

【業界消息】

■許多家長或許有這樣的遺憾:想要和孩子共讀自己的童年愛書,結果一尋才發現市面上已經絕版,就算還有少量流通,一來要價不菲,二來可能保存品質不佳。「如果可以的話真希望可以再自己印一本,但這樣就變盜版了啊⋯⋯」這樣的煩惱在未來或許可以透過POD(print on demand,隨需列印)解決。

日本的honto書店近期打造實驗書店計畫「復刻書店 いにしえ」,讀者從書店提供的選單中尋找想要復刻的童書和繪本,送出印刷請求後,成品就會透過郵寄送到讀者手上。不過復刻書店還在實驗階段,能選的書籍仍屬有限,目前合作出版社包括ポプラ社、理論社、偕成社、福音館書店等。如果實驗順利,未來或許能夠擴大規模,不但會有更多出版社願意合作,POD的內容也能從童書延伸到其他類型的讀物,可望連帶解決套書其中的一冊被有心人士刻意收購並抄高價格的狀況。

【得獎消息】

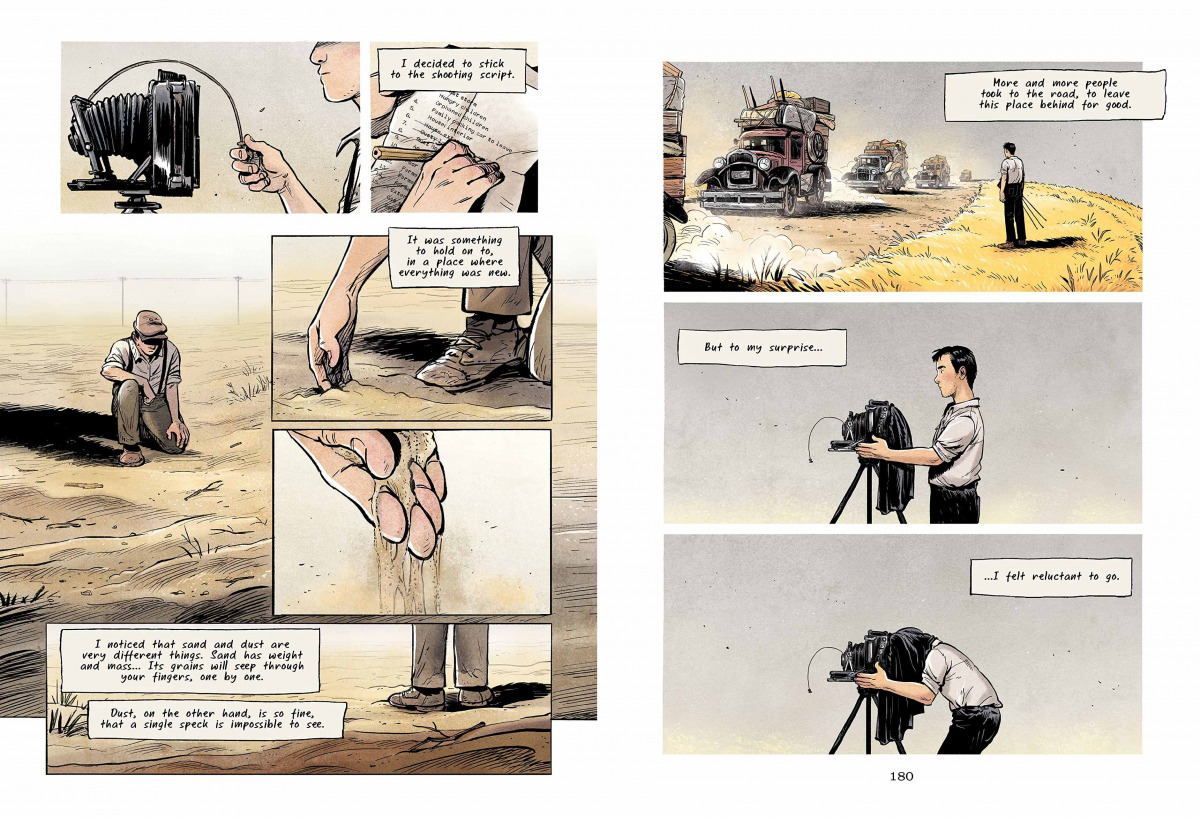

■荷蘭漫畫家Aimée de Jongh以《Days of Sand》獲得第15屆日本國際漫畫獎金獎,其續作英文版於近期問世。本作主題相當特殊,將背景拉回將近100年前的30年代,當時美國中南部農民為因應經濟大蕭條導致的全面不景氣,不但增種農作物並且積極開墾,加劇了原本就會發生的週期性沙漠化現象,最嚴重的沙塵暴發生時,宛如一堵移動的黑牆拔地而起,當地也因此被媒體稱為「Sand Bowl」(塵爆中心)。這場農業浩劫,也是作家史坦貝克小說《憤怒的葡萄》、《人鼠之間》的創作背景。

本書作者Jongh創造了John Clark這個角色,帶領讀者回到百年之前。身為年輕攝影師的John受到美國農業安全部委託前往災區拍攝,讓大眾知道當地農民的痛苦。不過這次任務其實帶有政治意圖,而且需要拍攝特定主題,必要時甚至可以擺拍。John來到黑沙滾滾的中南部各州,漸漸與樸實的居民產生深刻情誼,卻在拍攝過程中掙扎於目擊者的痛苦以及記錄者的職責之間。如今烏俄戰爭帶動糧食危機、通貨膨脹,在這背景之下,本作讀來尤其深刻。

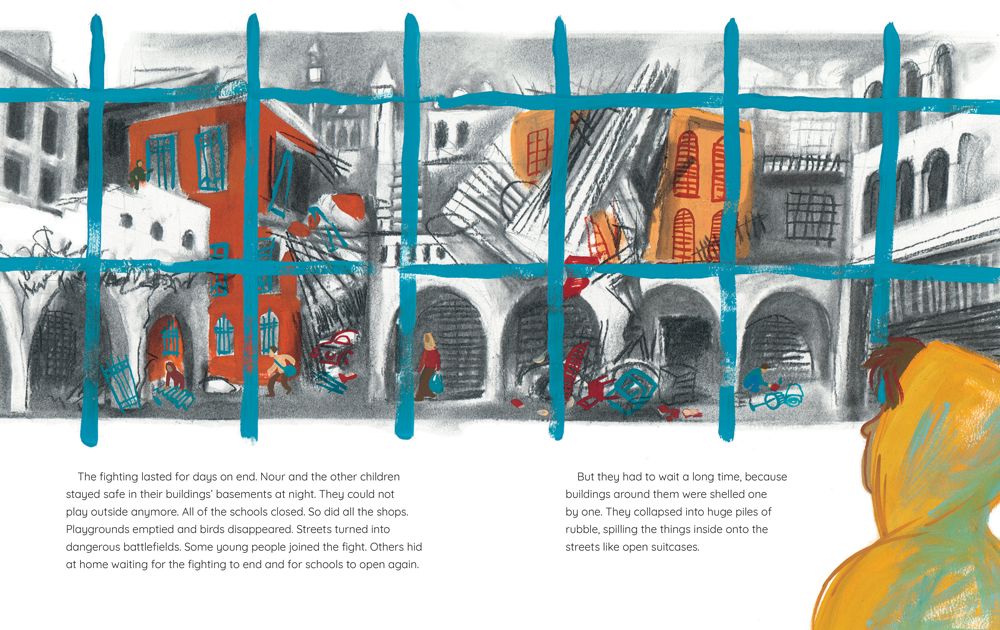

■烏俄戰爭未見停戰跡象,而戰火不斷的敘利亞依然動盪。敘利亞內戰與伊斯蘭國的戰事,讓超過500萬敘利亞人民逃到國外成為難民。獲得2022年獨立出版社圖書獎(IPPY)金獎的《Nour’s Secret Library》(Nour的祕密圖書館)呈現了敘利亞人民在戰火中,透過閱讀得到慰藉的感人故事。書中的Nour和親戚Amir總是一起玩耍,他們想要建立只屬於兩人的祕密社團。在慘遭轟炸的街道上,兩人發現一棟建築物的地上樓層被炸毀,地下室卻大致完整無缺,於是便改建成小型圖書館。

Amir經常冒險在戰火稍歇時騎腳踏車外出,試圖從倒塌的房舍中找書,擴充祕密圖書館的藏書量。Nour和Amir建立小圖書館的消息逐漸傳開,附近居民也跟著幫忙尋找更多書本,閒時也來館內看書,暫時逃離可怕的戰爭,並且透過閱讀得到重返現實的力氣。書末附錄簡單介紹了敘利亞以及中東地區,而且提到在敘利亞的Daraya真的有一座隱身在地下室的祕密圖書館。

根據報導,Daraya的創立團隊和附近居民冒著被流彈波及的風險,從廢墟中搶救一般書籍以及醫學、數學類等專業書籍,讀者因此得以在館內自修繼續學業,或是看書放鬆。作者Wafa’ Tarnowska結合Daraya祕密圖書館以及她的童年經驗,寫出動人的故事,而來自羅馬尼亞的繪者Vali Mintzi透過鮮明與陰暗色調的強烈對比,讓閱讀激發的想像力奔馳在灰暗的瓦礫堆中。

【新書問世】

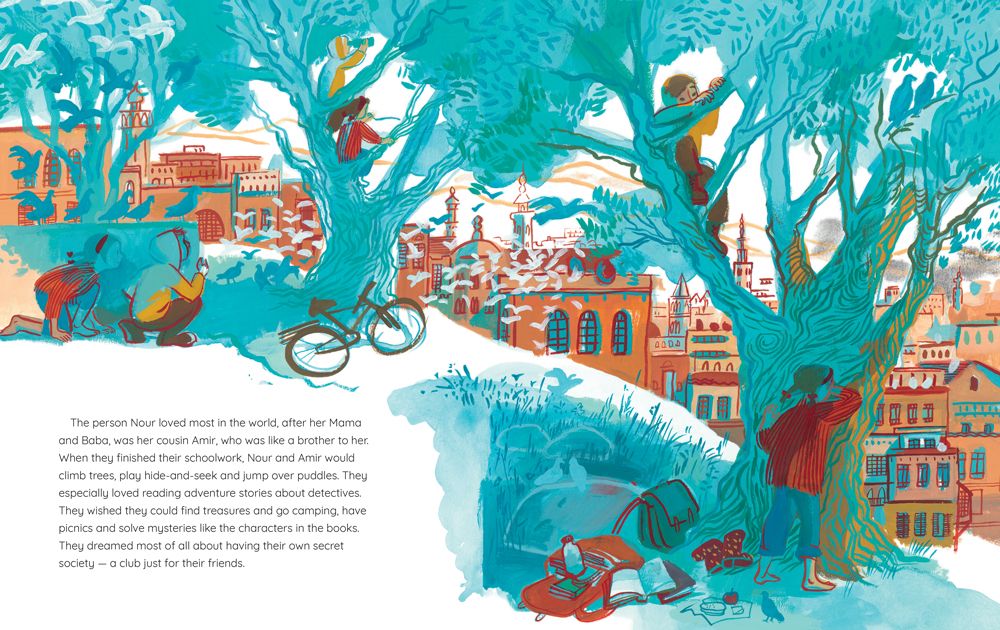

■著有《臭臭部落》的加拿大童書作家艾莉絲.葛拉維(Elise Gravel)近來新作連連,首先是她自畫自繪的《I’m the Boss!》,書名和書封上橫眉豎目的小怪獸,傳神再現每個家中的小暴君形象。故事一開始小怪獸問大怪獸:「你的工作就是讓我滿意,可以嗎?」但是不等對方回答,小怪獸連忙搶答:「好,那就動工吧!我要開垃圾車!現在!立刻!」這種簡單粗暴的天真讓人覺得又好笑又崩潰。

葛拉維擅長用誇張、逗趣的角色和直白的文字讓小讀者理解複雜的主題,例如繪本《Puppy in My Head》中,她把不能專心的狀況比喻為有小狗在腦袋裡亂竄,想要專注就要先訓練小狗。《What is a Refugee》則處理難民議題。

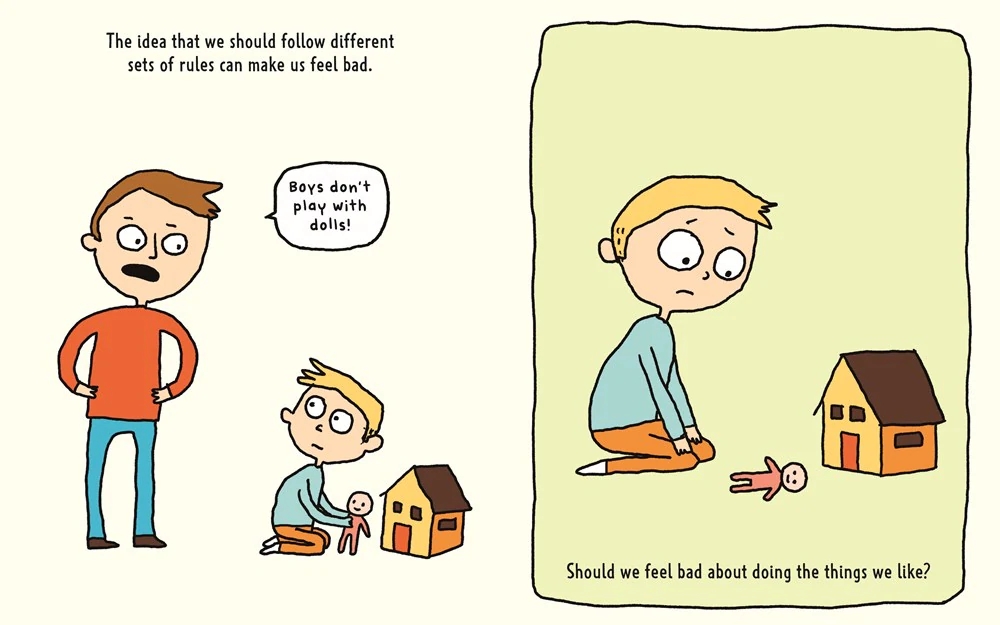

葛拉維也和Mykaell Blais合著《Pink, Blue, and You!: Questions for Kids about Gender Stereotypes》從顏色討論性別刻板印象,內容一樣既爆笑又具有啟發性。繪本一開始先列出可能已經被性別定見歸類的活動及物品,例如芭蕾、足球、洋娃娃、恐龍公仔等。作者提問哪些比較適合男生或女生,接著在下一頁話鋒一轉,激問「為什麼呢?」,有誰規定什麼性別要玩什麼嗎?難道在小行星撞擊地球的當下,恐龍發誓「要在滅絕之後投胎當男生的玩具」嗎?作者用恐龍認真發言的畫面來凸顯性別刻板印象的荒唐,讓人印象深刻。

■著有《一直一直往下挖》的童書作家麥克.巴奈特(Mac Barnett),和曾以《All the World》獲得凱迪克榮譽獎的好搭檔Marla Frazee聯手帶來新作品《The Great Zapfino》。Zapfino是馬戲團新來的特技演員,需要從高空往下跳再完美降落在彈簧墊上。不料登台那天他突然臨陣脫逃,跑到大城市當電梯操作員。他在電梯裡遇到各式各樣的旅客,繪本在這裡呈現了相當活潑的眾生相:吵架的伴侶、塞滿電梯的全家人、跟他擊掌的小孩,還有比人還高的熊玩偶。結束一天的工作後,Zapfino回家總會泡茶烤吐司犒賞自己,某天吐司機卻短路起火,住在高樓層的他唯一的逃命機會就是往下跳——跳進消防員在樓下張開的彈簧墊。該來的還是要來,Zapfino敢跳嗎?

本書的圖文皆相當精彩,尤其是開頭第一頁Zapfino出場的介紹文字字珠璣——表演者的賣命一躍,都只是為了讓人開心。介紹文彷彿在暗示如果做事只是為了別人,可能會顯得沒意義所以想要逃避。等到某天需要為了自己而做,就會發現原來自己不但做得到,而且還能做得很漂亮。如果不想要過度詮釋書中含意,可以單純欣賞繪者Marla Frazee筆下的靈活分鏡和黑白炭筆線條,彷彿紙上的卓別林默劇。

【跨界合作】

■美國YA小說家莎拉.迪森(Sarah Dessen)2009年的小說《單車上的夏天》(Along the Ride)改編為同名電影,在5月上旬於串流平台播映。早熟的資優少女奧登來到父親與繼母所居住的小鎮科比,原先對小鎮沒有太大期待的她,卻和神祕少年伊萊結為好友。兩人同為失眠所苦,不過奧登是刻意熬夜讓父母忌憚她醒著而不敢吵架,伊萊夜裡難以成眠則是因為想起自己害死車友兼好友的亞伯。

伊萊建議奧登利用升大學之前的最後一個暑假,挑戰她礙於矜持而不敢嘗試的事,例如在派對上亂丟食物、擅闖民宅等。在挑戰過程中,奧登認識了一群看起來很酷事實上人也不差的同齡夥伴,她們的友誼和陪伴讓奧登逐漸打開心房,心態改變的奧登一甩過去唸書討好父母的乖乖牌形象,勇於戳破父親的自私心態,反而改善了父親和繼母、母親的關係,煥然一新的她甚至也幫助伊萊走出好友之死的陰影。

原作的步調輕快,而改編作也恰到好處,沒有為討好青少年觀眾而顯得尷尬流俗。選角貼合原作角色形象(學術女強人母親一角由資深女星安蒂.麥道威爾飾演),搭配選曲如Youth Lagoon的〈Cannons〉等,更顯年少時期的不安與期待。青春正盛的觀眾當然能懂本片所描繪的美好,已經走過這階段的觀眾也能回味過去,適合各年齡層的觀眾收看。

■著有《黃色大象》等作的直木賞作家西加奈子,溫馨成長小說《漁港的肉子》改編動畫於本月上映。「肉子」這個奇怪的綽號指的是本作主角的母親,人如其名是個爽朗大媽,由於個性單純,曾在感情上吃了一些虧,不過也因為這樣的個性所以並不計較。母女倆輾轉從東京來到東北的漁港邊生活,女兒阿喜和母親截然不同,她外表天真可愛,實則觀察犀利,有許多古靈精怪的內心吐槽,口吻非常逗趣。

雖然小說的收尾顯得急促,結構也稍嫌鬆散,不過急躁的氛圍在作者的巧思設定下被沖淡許多,例如同學三人組的名字可以呼應日團Arashi成員,時而串場的神祕老人三胞胎究竟從何而來?孤單住在物產館的企鵝為什麼會一邊走路一邊大喊「全部殺光光!」?略帶無釐頭的小插曲替故事增添不少趣味,是大小讀者看來都會感到親切的作品。改編動畫的陣容也不可小覷,不但有知名搞笑藝人明石家秋刀魚監製,配音員包括木村拓哉的長女Cocomi、《鬼滅之刃》的竈門炭治郎配音員花江夏樹等。●

繪本書房》意猶未盡點、點、點⋯⋯來看「點」繪本

點、點、點……是意猶未盡?還是欲語還休?或是排隊點名?

●、○、⦿……是實心的?空虛的?還是藏著不同空間的?

因為疫情,好久沒有進校和孩子們面對面的帶閱讀活動了。手執粉筆在黑板上塗了一顆圓形,我問孩子們:「這是什麼?」不怕生的小男孩回道:「病毒。」孩子的想法真是深受生活經驗影響啊。

我把圓形點加了像翅膀的兩筆,學生開始爭先搶答:「蒼蠅」、「蜜蜂」、「竹蜻蜓」……想像力噴發中。這時發下一張圖畫紙,分成四格,請學生們分別就每個「點」發想創作。

➤點,是啟始點、出發點

有些孩子(通常是被他人標準壞了創作興致的孩子)會嚷著:「不會畫畫!」畫畫呀,不就是點—線—面,「點」是啟始點、出發點,那我們就從「點」開始吧。

講到啟始點、出發點,就不能錯過2003年彼得.雷諾茲(Peter H. Reynolds)繪製的圖畫書《點》,它不僅提醒師長們要以寬闊的準則和引導的態度啟蒙學童,同時也啟發了所有罹患繪圖恐懼症的大、小朋友們。

2009年9月,美國一位老師在課堂上講述了這本圖畫書後,請學生們自由發想,創作出屬於他們自己的點。因為他的分享,激勵了更多師生,他們遂將每年9月15日前後訂為「國際點點日」(International Dot Day)。大家只要到該網站註冊,即能加入他們的行列,將學生們各種「點」的發想創作分享給全世界喔。

你會怎麼表現「點」呢?在台灣的我們,夏天時也許可以先來吃西瓜,然後比賽吐籽籽,任其落在圖畫紙上,變成一個大點點,最後命名:「夏天」,很棒吧!

➤點,是放射點、擴散點

以抽象色塊當故事主角,《小藍與小黃》應該是第一本吧。從小藍登場亮相開始,我們看到它有家人、朋友,要上學、愛玩耍……因為我們的投入與認同,小藍從「它」變成了「他」,也因此當故事中父母認不出小藍和小黃時,讀者竟也會情不自禁地跟著感到悲傷呢。

「故事」施展了魔法,再加上我們豐沛的想像力與共情能力,讓書中的藍點、黃點或綠點、橘點……像放射點、擴散點,個個鮮活起來,自此改寫了繪本的定義呢。

《小藍與小黃》是繪本表現圖文關係的絕佳範例。在介紹小藍家人時,文字敘述:「小藍家有藍爸爸和藍媽媽」,圖像呈現三塊藍色——小小圓圓的那一點,跟前一頁形狀尺寸相似,我們可以揣測出:這應該是小藍。而在細長和圓胖的兩者中,哪一位是藍爸爸?哪位又是藍媽媽呢?

作者並未指明,讀者可各憑經驗詮釋。這樣的文字與圖像搭配處理,讓讀者開闊發想,像射出飛箭似的,增加許多閱讀樂趣。這不正是放射點、擴散點嗎?

每次和大小朋友共讀此書,都會聽見各種回答。有的孩子說:「細長的是爸爸,因為爸爸長得比較高。」有的則認為:「圓胖的是爸爸,因為爸爸一回家就躺在沙發上,不運動,肚子變很大。」有趣吧!

李奧尼還有一本圖畫書主角是兩個小小的黑點,像我們的筆尖不小心掉在白紙上留下的小黑點那樣。作者利用不同顏色的泡泡來表達這兩顆小黑點的對話,至於他們的長相與表情,就讓讀者自行發揮想像囉。

這兩顆小黑點生長在一隻狗狗的背上,猜到牠們是什麼了嗎?——答對了,跳蚤!這本圖畫書就是《A Flea Story》。

以「點」造型說故事的繪本,別忘了受到《小藍與小黃》啟發而創作的《Quatre petits coins de rien du tout》(小方和小圓),同樣是運用圓點佈置畫面,說了一則精彩的圖畫故事。相關介紹請看:〈繪本書房》方形?圓形?不過小小四個角而已!〉

而2004年出版的《Ubu》(黑色的國王)更是完全使用圓點點構築圖像,另外以顏色區分成不同族群。(〈繪本書房》來點顏色瞧瞧!〉曾介紹過片段)

故事講述大黑點吞下最高首領後自封為王,開始陸續吞下紅、藍、綠……等家族,目睹一切的灰點始終緘默不言,直到他也被這顆黑色國王一口吞下。作者Jérôme Ruillier將一則流傳的警語稍稍改寫,為故事結尾留下點醒大家的寓意。

簡單的圖像也能醞造出深意迴盪的好繪本喔。

➤點,是動動魔法,指指點點

還有一本關於「點」的圖畫書,很受小小讀者歡迎:《小黃點》,法文原書名《Un livre》是「一本書」的意思,「書」是主角,中文書名則讓「黃點」變成主角。它善用親子互動來展現設計巧思——就像玩電腦遊戲,只是本書交由大人唸文字,幼兒負責聽指令操作,讓原本靜態的書本有了活跳跳的動態感。看著小朋友小手指點一下、擦一下,拿起書來搖一搖……哇,彷彿小黃點是活的呢。小小設計,大大創意呀!

作者後來乘勝追擊,又出了一系列以「點」造形發想的創作:《彩色點點》、《小黃點大冒險》和《點點玩聲音》,畫面更繽紛了,同樣透過親子互動,讓平面靜態的書本活起來。

顧名思義,《彩色點點》這本書玩的是混色,看看不同色的點點,在小指頭觸碰後會變成什麼顏色?《小黃點大冒險!》處理的是感覺、情緒,經由「咻—」、「呦呼—」等狀聲詞,讓小讀者們小肌肉直通大腦。《點點玩聲音》則將色彩、大小、感覺用一些線條點綴,便將我們的身體變成很棒的器樂演奏出旋律來。

你還想到哪些玩點點的創意呢?可不可以用點點表現味覺、嗅覺或觸覺呢

➤點,愛躲貓貓的隱藏點

這本立體書中沒有文字,閱讀時不妨發揮想像力,跟著小紅點捉迷藏去。

作者David A. Carter可是立體書大師喔,他曾於2013年造訪台灣,演講時他提到另一本立體作品的出版趣事:原本書名訂為《500 Black Spots》,可是不小心做超過500個黑點,於是很會做立體書的大師,趕緊改版變成現在大家看到的《600個黑點》(600 Black Spots),真有意思。不過這本立體書的設計重點不在數字,隨著翻頁時揚起、展開或滑動的舞姿,才是本書看點啦。

《紅圓圓與黑圓圓》一樣有捉迷藏感覺,黑點點的「小黑」遇到紅點點的「小紅」,到處躲藏與變身,例如:小黑可以變成瓢蟲黑點藏到瓢蟲背上,或變成大猩猩的鼻孔;而小紅則一下子變成蝴蝶翅膀的斑點,一會兒又成了一顆熟透的櫻桃……。

圖像具體,色彩單純,接近知識型的幼兒概念書,玩玩捉迷藏,又能認識各種動、植物。

➤點,是分開、排列、新身分

曹俊彥老師也有一本以「點」為創作元素的繪本《小黑大變身》,主角是一顆很會變魔術的黑點點喔。書名的副標題是「千變萬化的造型故事」,猜猜看:小黑是怎麼變魔術的呀?

分裂、組合,是造型的基本原理,只要一個「點」,就可以玩出這麼多造型。瞧!一顆偌大的黑點分裂成兩半,再配上不同角色的組合,就可以變成「盾牌」、變「雨傘」……我們可以試著動動剪刀,將黑色紙剪成圓形,也可以去文具店買現成的黑色大圓形標籤貼紙,再動動腦:怎麼讓「小黑」的魔術更豐富、精進呢?

《點和線大變身》則不必動剪刀拆開小黑點,而是請小黑點與白線條當指揮,利用集合與排列,再加幾筆線條,就能構成麥穗、蒸汽火車……甚至一整座城市。文字作者維洛妮卡.庫奇(Véronique Cauchy)在書名頁旁的獻詞寫道:「獻給我的曾祖父母,他們從遙遠的地方來到這裡,建設了美麗的家園。」

有沒有覺得「點」的格局變大了?原來你我都是一個「點」,承接了前人的開拓,然後再傳給下一個點,一點接一點,共同畫出這個美妙的世界。

➤看得見、看不見的點

還有一種點點不容易看見,但可以觸摸到,你覺得是什麼點點?我第一次在圖畫書中發現這種點點,是這本《來去圖書館》。書中介紹圖書館會為某些不同閱讀方式的人準備的特殊典藏:盲人點字書。

點字書的書頁上印有幾排浮凸的點點,讓敏銳的指尖擔任偵探,將這些暗號密碼解讀出來。在《El libre negro de los colores》(一本關於顏色的黑書)中,以全黑的畫面搭配白色文字與凸起的小黑點(即盲文、點字或凸字),讓所有讀者進入全盲情境中去揣想「顏色」,既適合盲人閱讀,也適合明眼人易位體感。

在《風是什麼顏色?》的封面上,也有鏤空形式的點字安排。因為歐美字母與中文拼音系統不同,所以在中文、法文版的封面,我們可以看見(或摸到)不一樣的排列組合。

另外有一本白色浮凸點點的法文圖畫書 《L’enfant de la neige》(雪的孩子),不是盲人點字設計,而是在白色紙上打印出大大小小的圓形凹凸成為故事圖像,描述一個誕生於靄靄白雪中的孩子,因為不易被人看見的特質,而飽受偏見與不友善的對待,直到某日他決定遠離這一切……

《L’enfant de la neige》(雪的孩子),不是盲人點字設計,而是在白色紙上打印出大大小小的圓形凹凸成為故事圖像,描述一個誕生於靄靄白雪中的孩子,因為不易被人看見的特質,而飽受偏見與不友善的對待,直到某日他決定遠離這一切……

哪,白色紙上白色點,這樣也可以創作一本圖畫書喔。

➤點,是汙點?還是閃光點?

「啊!」正埋首塗鴉的氛圍中,常會被一聲驚呼畫破教室寧靜,小朋友會捧著不小心滴到有色水漬的圖畫紙來要求更換一張新的。欸,這時就適合共讀這幾本點點書啦。

第一本《It looked like spilt milk》看起來像「牛奶漬」,其實它是:兔子、蛋糕或一棵樹……。所以,這滴落在紙上的漬是了不起的主角,正準備擔綱演出某個角色,把紙拿起來晃一晃、吹一吹,哇,閃亮登場。

講到「閃亮」,就要介紹這本主角會發出晶晶光點的《A Firefly Named TORCHY》。是的,那一點、一點的亮色,指的是螢火蟲尾部的光點。

螢火蟲Torchy剛出生時並不會發光,牠也想一閃一閃亮晶晶,也想藉著發出點點螢光來表達自己內心的愉快,在媽媽鼓勵與指導下,試了各種訣竅,Torchy就是辦不到。直到某個夜晚,Torchy來到城市,發現這裡竟然有那麼多小光點,牠受到感召竟然發光了。可是Torchy的光卻亮到讓森林裡所有的動物誤以為已經白天了,個個睡意顢頇的爬起來東張西望。等牠們搞清楚這耀眼的光是怎麼回事時,紛紛要求Torchy把光關掉。這回Torchy得學習如何關掉亮點了,牠能開關自如嗎?

這本圖畫書運用顏色點點揮灑在黑色背景上,展現出力量和速度,仿佛點亮仙女棒,在黑夜中狂飆,讓畫面野性十足。平常美術課我們大多著色在白紙上,其實可以試著改用黑色底紙,讓筆刷沾顏料去點、去沾、去甩、去噴……製造各種不同個性的點點。然後,你就有一幅獨特的點點作品啦。別忘了上傳到「國際點點節」的網站分享喔。(目前已有台灣作品參與了。)

最後,來加碼分享一部動畫《Pass the Ball》,它是由40位來自不同國家、不同風格的創作者依照圓點狀球形這個主題發想,最後由發起人Nathan Boey歷經40個月整合剪輯而成,真是好棒的「點」子啊!●

作者:彼得.雷諾茲

譯者:黃筱茵

出版:和英出版

定價:330元

【內容簡介➤】

作者:李歐.李奧尼

譯者:楊玲玲、 彭懿

出版:上誼出版

定價:250元

【內容簡介➤】

作者:赫威.托雷

譯者:周婉湘

出版:上誼出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者:赫威.托雷

譯者:周婉湘

出版:上誼出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者:赫威.托雷

譯者:周婉湘

出版:上誼出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者:上野與志

譯者:鄭明進

出版:上誼出版

定價:260元

【內容簡介➤】

作者:曹俊彥

出版:小典藏出版

定價:250元

【內容簡介➤】

作者:維洛妮卡・庫奇

繪者:洛倫.西蒙

譯者:黃筱茵

出版:米奇巴克出版

定價:270元

【內容簡介➤】

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量