閱讀隨身聽S6EP4》創作歌手陳珊妮/雜食地閱讀,詩的解讀空間,還有「幾分鐘看完」就是惱人

音樂人、創作歌手陳珊妮不僅是金曲獎的常客,出道多年創作推陳出新,能量不減,更擁有廣大不同世代的粉絲。她的音樂不僅常與現代詩對話,更有許多漫畫與當代藝術的身影。她的名字經常出現在許多新書書腰的推薦名單上,她也善用自己的影響力,常在社群軟體中向粉絲推薦她偏執鍾愛的作品,「這些書我都是看過才會推薦的」,她說。Openbook閱讀誌特別邀請陳珊妮分享閱讀如何積累轉化成音樂創作,回顧她在音樂與演出中與文學的對話。

【精彩內容摘錄】

➤雜食的閱讀習慣

陳珊妮:創作涉及美學,是思想上的累積,所以閱讀對我來說很重要。不只文字,比如看電影、任何當代藝術或表演,都予人啟發,這是一個不斷累積的過程。文字的確很有趣,在我從事的音樂創作,歌詞的書寫方式,可能跟現代詩或是小說的文本,產生一些連結或想像。

我記得小學時,很多同學都在看《福爾摩斯》,但是我看了很多《亞森.羅蘋》,我比較喜歡反派。小學畢業前夕,我開始想看一些文言文,小學畢業的暑假,我看完整本《紅樓夢》,覺得抱著很大本很爽——我也不知道為什麼會想要看那些。

中學以後,我開始看一些存在主義的東西,還有日本小說,日本文學很吸引我。那時候很常畫畫或閱讀,在圖書館借很多日本文學,像芥川龍之介之類的小說,好像沒什麼人借,可以很悠哉地看,還滿有趣的。

大學一直都滿雜食的,花了很長的時間待在圖書館,因為政大的中正圖書館算是滿大的,真的看了很多亂七八糟的書,從樓上一直看到樓下。大四時,我看了很多藝術史,記得地下室有很多藝術史的精裝書,我就把藝術史跟百科全書都拿來看,也不知道自己在幹嘛。幾乎在學校的大部分時間我都在圖書館。

➤夏宇長詩〈乘噴射機離去〉如何編成一首歌

陳珊妮:我一直都喜歡讀詩,我在1995年第2張專輯時,就把夏宇〈乘噴射機離去〉變成一首歌。原因很簡單,因為夏宇在那本書的後面寫:「我希望有一天,有人能把它變成一首歌。」我就覺得:「好啊,我就把它變成一首歌。」既然夏宇許願了,我就來做這件事。寫完以後,覺得這歌很有趣,想要跟她分享,然後我就打電話給她。

主持人:她是什麼反應?

陳珊妮:她很興奮啊。夏宇就是人來瘋的個性,她很有趣。那時候算認識了,我們之間變得有些聯繫。那還是傳真機的時代,夏宇會傳她的詩給我,會看到傳真機的紙一直捲,直到沒紙了為止。

她寫字很狂,寫得很大,然後她問我:「欸!妳看這些,是不是也可以把它變成歌?」她好像還有來過我家,她說:「那我跟妳一起把它變成歌好不好?」

主持人:當妳面對一首詩時,選擇把它變成歌,或先放在一旁的標準是什麼?

陳珊妮:沒有標準啊,因為流行音樂也沒有什麼標準。

主持人:總得是詩裡有什麼特點,讓妳認為可以變成音樂,因為有些詩說不定不具有這樣的可能?

陳珊妮:我不覺得,任何形式對我來說都是可以嘗試的。就像我不覺得〈乘噴射機離去〉那樣的長詩是不可以寫成一首歌的,所以就試試看。

➤讀詩有自己的偏執跟喜好

陳珊妮:我就是很喜歡讀詩,但不是所有的詩,我有自己的偏執跟喜好。這幾年的演唱會或公開的演出,常常會在演唱會Ending送大家一首詩,送過很多詩,像鯨向海,他很多作品很適合跟著搖滾樂一起朗讀。

我其實滿沉迷鯨向海的作品,因為他有很多隱喻,夾帶情色的書寫跟隱喻,很幽默,讓我很能享受文字的樂趣。有些乍看是情色、自嘲的東西,也有很多甚至有政治相關的意涵,我很喜歡,所以我分享過好幾次鯨向海的作品。

詩人eL所有的詩集我都有,他的詩有很多排比,我對於排比很感興趣。他的東西有種異常的冷靜,即便有本詩集比較偏抒情、閒散,但還是能感覺到他強烈的性格。

不只是台灣的詩人,我也分享過辛波絲卡的詩,她非常重要,尤其在提及一些當代重要議題時,可以夾帶很多我想傳達的訊息。

➤喜歡詩的解讀空間

主持人:對你而言,詩歌的重要性是在於它怎麼處理意象,還是處理議題?

陳珊妮:應該說,是詩文字書寫跟解讀的空間,我很喜歡那個空間。每個人在閱讀或解讀的時候,都可以有不同的方式、面向,我很喜歡詩給我的空間感。

陳珊妮:應該說,是詩文字書寫跟解讀的空間,我很喜歡那個空間。每個人在閱讀或解讀的時候,都可以有不同的方式、面向,我很喜歡詩給我的空間感。

因為我很常分享這些詩,我發現我的歌迷好像也慢慢培養出對詩的喜好跟閱讀習慣。在演唱會上,咀嚼一點點的文字,對他們來說,不是非常費力。

主持人:能不能聊一聊妳引述辛波絲卡的現場氣氛?

陳珊妮:很激烈,我選了〈時代的孩子〉,前幾句是「我們是時代的孩子/這個時代是一個政治的時代」,引起很大很大的迴響。挑了辛波絲卡的那首詩之後,現在做新的演唱會,很難再有更大的強度,對當代的主題,很難再找到更有文字跟意識強度的作品可以呈現。

➤誒,你覺得我是念能力什麼系的?

陳珊妮:《咒術迴戰》我是追番的,有幾部漫畫我會特別追,像荒木飛呂彥《JoJo的奇妙冒險》、冨樫義博《獵人》,最近比較喜歡、期待動畫化的是藤本樹《鏈鋸人》——我對於獵奇、血腥的東西都很感興趣。

我會沉迷或喜歡研究的主題,比如說剛剛提到那幾部作品,我發現我很喜歡「能力者」,像《獵人》念能力,很容易放到生活裡面啊,也會跟朋友喝酒喝到一半時問對方說:「你覺得我是什麼系?」漫畫可以突破很多視覺跟想像上的限制。

➤視覺給人的啟發

陳珊妮:不只是漫畫,有些文學作品也會讓我有視覺上的想像。年紀比較小時,我很喜歡看芥川龍之介的〈地獄變〉,這篇作品非常美,最後畫師被要求畫一幅「地獄圖」,他一直沒有辦法畫好,最終將親生女兒放在美術場景中,一把火燒了,他就畫出那幅畫了。那篇文字給我非常非常強烈的視覺感,閱讀時都可以建構出那幅畫了,那是非常非常厲害的書寫。當然,看卡夫卡《變形記》也會有這種連結,尤其早上起床時,想像自己變成一隻巨大的蟲,很有畫面感。

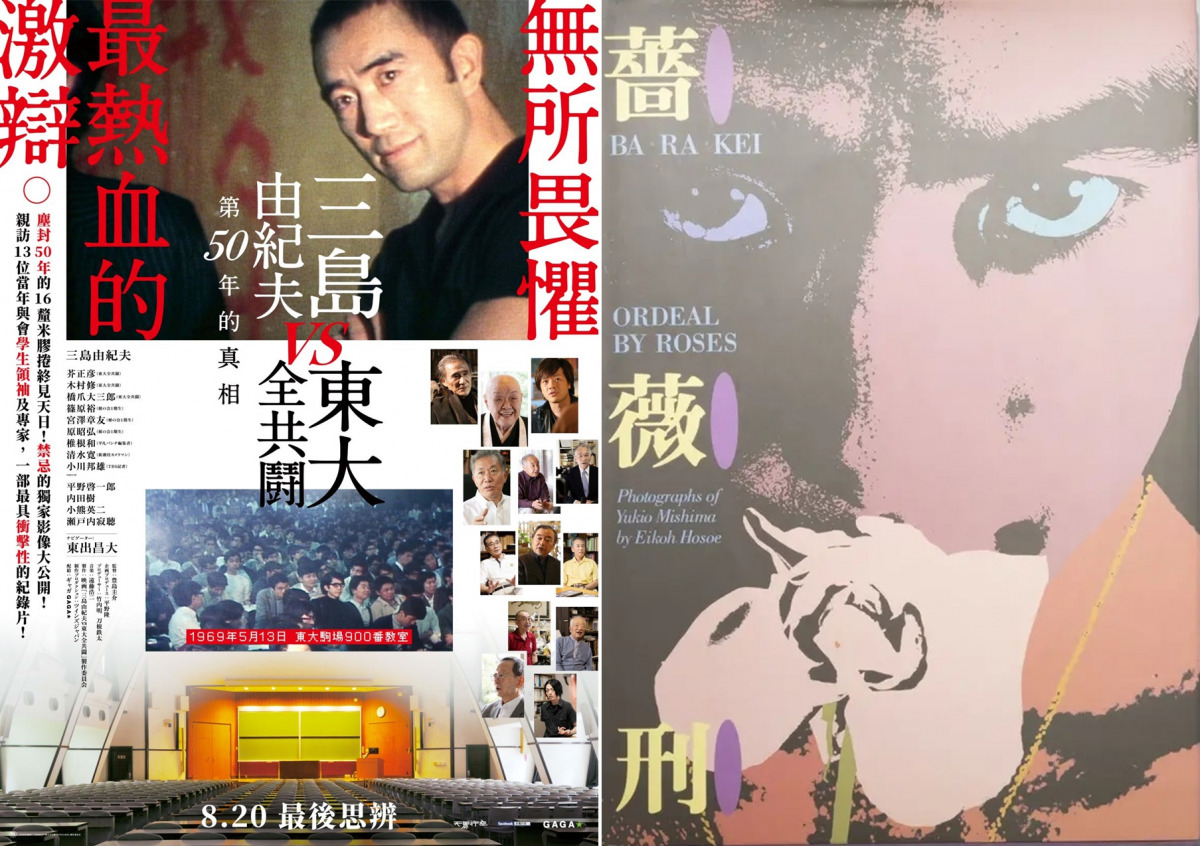

去東京時,我很喜歡去古書店逛,很多攝影集對我來說,都有很大的影響或啟發。前一陣子我在看紀錄片《三島由紀夫vs東大全共鬪》,我發現每個世代都在討論這件事情,卻有截然不同的想法,有些人甚至是沒有想法。這可以再回到60年代,從三島由紀夫的軍國主義,可以連結到細江英公幫他拍的《薔薇刑》,這部寫真集,視覺非常撼人,開本很大,翻閱時會令人感到焦慮,他所有的東西都能令人省思,脈絡是很重要。

➤討厭懶人包,幾分鐘看完電影或漫畫

陳珊妮:現在有個我覺得很惱人的東西:非常非常多YouTuber把一些關於電影、漫畫的評論,變成……我非常討厭「懶人包」!這是一個阻礙人類思考,但大家都真的很喜歡看的東西,而且還要用兩倍速看,我常常看到朋友用兩倍速看。我認為懶人包是非常危險的東西,雖然可能可以從裡面知道一些資訊,但是沒有辦法從裡面長出你對於作品的思考。

我身邊很多人很喜歡看電影,但如果不看影評或評論,就沒辦法講出對這部電影的想法或喜愛的原因。如果長期沒有訓練自己去用文字或語言表達,就會失去表達的能力。

每部作品一定都有自己能看到的獨特之處,如果你看完這些作品,它就這樣過去,會很可惜。我真的很認真訓練自己、培養自己,品味美學或者思想的能力,然後用自己的方式表達出來。這很重要的,久而久之,人會長出一個有意識的東西,它可能受到很多不同時期、不同作品的影響,但你終究會擁有自己的想法。

➤急切地想放很多訊息在演唱會

我的演出,一直都有很巨量的資訊,包括歌曲、視覺內容,都有很多很多資訊。我不常舉辦演出,每次推出新作品才會辦,我其實是很急切地想把很多我覺得很重要的訊息放在演唱會,那是個強迫大家直視、逼視那些東西,因為銀幕很大,所以可以放入很多重要的訊息。也的確有很多人回家之後,會catch到一些東西,從這裡作為一個開端,思考更多自己或許沒思考過的事,我覺得這樣很值得。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

OB短評》#367 刻板印象出走的極品好書懶人包

●走進布農的山

郭彥仁(郭熊)著,大家出版,350元

推薦原因: 知 議 文 樂 益

作者提到的星野道夫,儼然已是新一代自然寫作者的祖師爺,而本作決定性的美德之一,便是體現了星野的蹲點功,扎實的體感撲面而來,領人身歷其境。儘管作者還在揣測蹲點與書袋的比重,爆點也有待更深入的堆疊,但這般馬步在在的作品實在喜聞樂見。有了這樣的基本功,放眼所及,皆是祕境。【內容簡介➤】

●帝國的勝利

從哈德良到君士坦丁的羅馬世界

Imperial Triumph: The Roman World from Hadrian to Constantine (AD 138-363)

麥可.庫利科斯基(Michael Kulikowski)著,何修瑜譯,馬可孛羅文化,780元

推薦原因: 知 樂

名家談古代世界史系列的第4冊,探討的主題與時代是羅馬帝國哈德良到君士坦丁大帝統治羅馬帝國發展的歷史。這段歷史過去經常被學者視為羅馬帝國邁向衰敗的歷史過程,但在作者筆下,卻是羅馬帝國邁向全盛的時期。換句話說,羅馬帝國此一時期並非走向衰亡,而是在新的歷史變局之中,革新統治的方式與策略,統治上更具彈性與創新。透過新穎的視角、豐富且多元史料的使用,不僅增添了本書的學術性與閱讀樂趣,也幫助讀者認識新的羅馬帝國史。【內容簡介➤】

●越過中度所得陷阱的台灣經濟 1990~2020

陳添枝著,天下文化,500元

推薦原因: 知 議 樂

新冠肺炎肆虐全球,全世界的經濟都受到相當大的衝擊。但在這波全球疫情中,台灣經濟表現亮眼,彷彿讓我們想起過去「亞洲四小龍」的榮光回憶。台灣在1990-2020這30年間,政府與企業究竟做了什麼樣的產業規劃,以及企業界進行了什麼樣的產業轉型?作者指出今日台灣的經濟奇蹟並非偶然,敏銳地分析近30年間產業的改革與創新。透過本書,將可以一同省思台灣在全球、亞洲經濟事務中的角色,進一步思考本地產業未來的前景。【內容簡介➤】

●江戶城裡的異鄉人

一個幕末時代叛逆女子的一生

Stranger in the Shogun’s City: A Japanese Woman and Her World

艾美.史丹利(Amy Stanley)著,林士棻譯,遠足文化,480元

推薦原因: 知 文 樂

20餘年來,歷史學界關心的對象不再是公侯將相,而是芸芸眾生。我們要如何認識約200年前日本江戶時代人們的生活?當時人們的生活實感為何?他們可能感知到的歷史世界又是什麼樣貌?作者做了極佳的示範。透過地方與寺院收藏的家書、清冊、帳本等一手資料,佐以學界對於江戶時代的歷史認識,不僅描繪了生活於幕末女子的一生,同時勾勒出當時人們生存的歷史世界。如果你是喜愛日本歷史與文化的讀者,本書不會讓你失望。【內容簡介➤】

●懶惰土著的迷思

16至20世紀馬來人、菲律賓人和爪哇人的形象及其於殖民資本主義意識形態中的功能

The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism

賽胡先.阿拉塔斯(Syed Hussein Alatas)著,陳耀宗(Tan Yau Chong)譯,陽明交通大學出版社,480元

推薦原因: 知 批 議 樂 益

作者利用人類學的方法,相當具批判性的回應昔日人們對於「東南亞地區民眾懶惰」的偏見。此一偏見,事實上反映著16至20世紀東南亞歷史結構的變化:西方殖民帝國的到來,引入的資本主義很大程度地改變了當地的政治、社會與經濟樣態,殖民母國的統治階層倡導「有錢有閒」的價值觀,正是形塑東南亞地區人們「懶惰」形象的主因之一。近年來台灣的東南亞研究興起,本書翻譯將有助於人們入門與認識東南亞地區的歷史文化。【內容簡介➤】

●為什麼要學歷史

面對當前世界危機的十個歷史教訓

Der Wert der Geschichte:Zehn Lektionen für die Gegenwart

馬格努斯.布萊希特肯(Magnus Brechtken)著,江鈺婷譯,商周出版,460元

推薦原因: 知 思 議 樂 益

為什麼今日我們需要學習歷史?作者對此疑問提出具有洞見的觀察與討論,並利用如性別、人群、階級等多樣課題,放置在近代人類歷史的脈絡來開展討論,以此提示當下生活在地球村的我們應該記取歷史的教訓。

事實上,記得歷史的教訓並非嶄新的概念,但本書的要旨在於:這些歷史課題與昔日人類歷史經驗之所以重要,正是由於人類社會中的階級、人群、性別等課題仍是當下各國人們面對的難題。俄羅斯與烏克蘭的衝突,正提醒今日人類世界仍舊充滿著危機,人類該如何面對這些困境?閱讀本書可帶來啟發與反省。【內容簡介➤】

●內褲外穿2

那些活出自己的女人

Culottées 2 : Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent

潘妮洛普.芭潔(Pénélope Bagieu)著,陳文瑤譯,大辣出版,620元

推薦原因: 設 議 樂 益

第二組近現代內褲外穿人士,依然生猛帶勁!各有各的周轉曲折,卻活得色彩鮮豔。節奏明快的12位女性鬼才,讓我們看見的世界,用「跳脫性別框架」來說明都已經太單薄。她們個人的模樣與抉擇、奮鬥與軌跡,既彰顯做為「人」之生涯的可能性與多樣化,也體現這個時代的關懷與正義。【內容簡介➤】

●1776革命未竟之地

煙硝、貿易與生態瓦解,不為人知的美洲史

West of the Revolution: An Uncommon History of 1776

克勞迪奧.桑特(Claudio Saunt)著,羅亞琪譯,臺灣商務出版,490元

推薦原因: 知 議 樂 獨

一本從全球史視角討論近代美洲史的傑作。有別於國別史的書寫,本書跳出美洲中心論,著眼於近代生存與活躍於北美洲的人群(如阿拉斯加的阿留申人與俄羅斯人等),探討北美原住民與各種人群如何因為生計、貿易等因素而交流互動。人群、物品、知識與疾病的交流互動,很大程度地改寫了近代北美洲的歷史。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量