漫畫評論》漫畫之神的胎動:難攻評鄭問《戰士黑豹2》

接到替鄭問《戰士黑豹2》寫推薦書評的邀約之際,當下的反應幾乎還歷歷在目:「為什麼我腦中完全沒有關於這本書的記憶?難道是……」

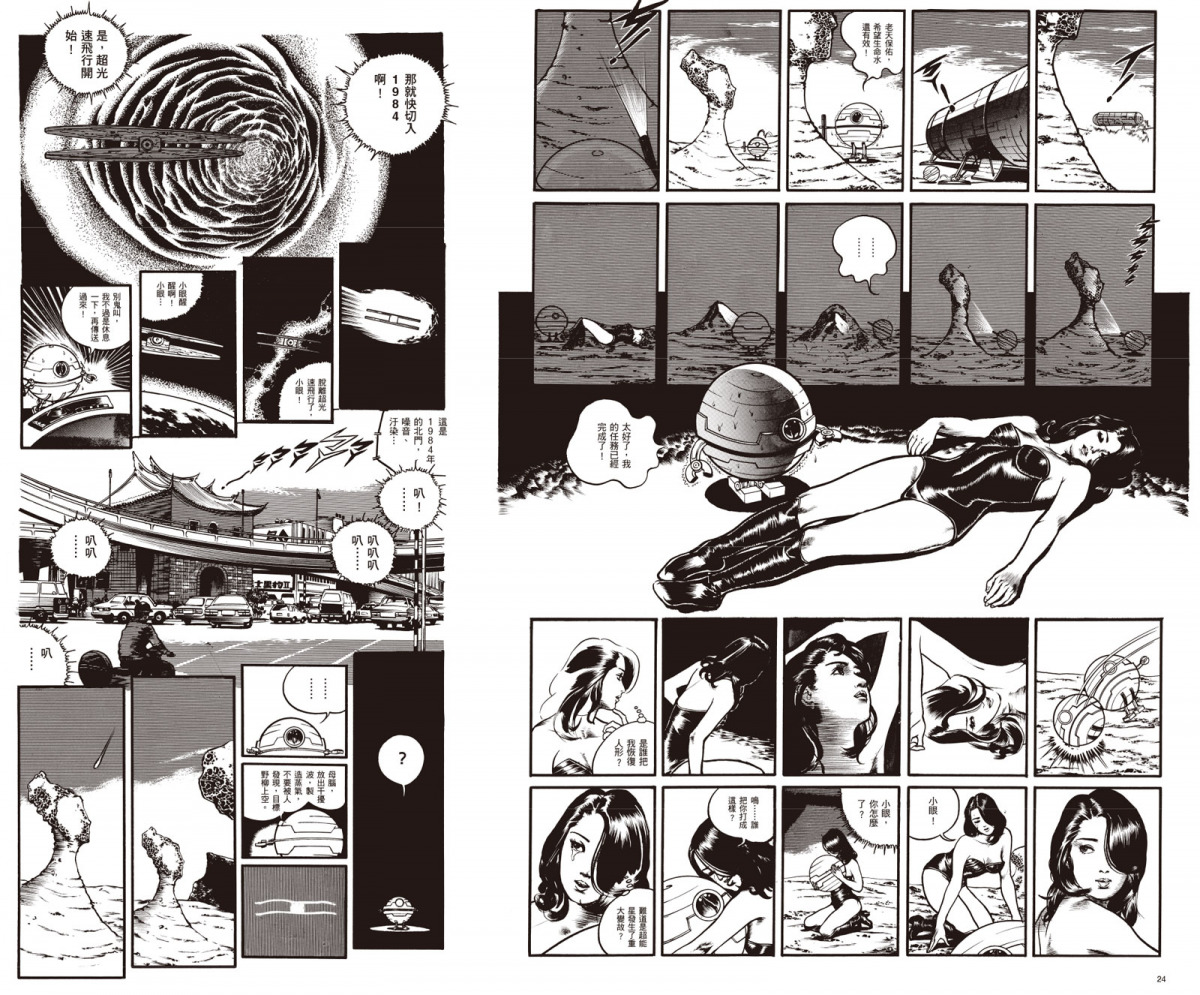

《戰士黑豹2》曾經在1984年的《時報周刊》上連載刊行,但卻從未獲得鄭問首肯出版單行本,以致於將近40年來在台灣漫畫圈中,關於《戰士黑豹2》的一切幾乎成了都市傳說。我將電子原稿讀過一遍,昔日透過父親從中華商場舊書店帶回來的一落落《時報周刊》,追完《戰士黑豹》夢幻續集的模糊回憶,開始浮現。原來那些畫面與故事不是什麼曼德拉效應(The Mandela Effect)產生的幻覺,而是真真實實存在過的東西。

➤補齊失落的環節:鄭問無意公諸於世的青澀之作

關於這本夢幻逸品遲至今日才得面市的因緣始末,出版社引述前《時報周刊》副總編輯莊展信的說法:

《戰士黑豹》第一部連載完後,由時報出版單行本(上中下三冊),首刷完售後並未再版。鄭問迷苦等許久,紛紛要求出版社再刷,但鄭問拒絕再版,連第二部連載結束後也拒絕出版。或許是第一部漫畫作品,尚未成熟,鄭問也不是很滿意,以至於後來他接受採訪時曾多次表示:「真希望看過它(戰士黑豹)的人都消失在世上(滅口)……」

我非常能想像鄭問的心境(甚至表情)。這樣的陳述,自嘲之餘其實透露出他對出版作品嚴厲的自我要求:在日後真正創作出相對「成熟」、「獨特」的作品風格之前,《戰士黑豹》與續作充其量只是「不登大雅之堂」的素描本罷了。凡走過必留下痕跡,但說要將「練習作」集結成冊公諸於世,對鄭問而言則是可一不可二了……

鄭問當年拒絕《戰士黑豹》單行本的再版,讓傳奇成為絕響。而《戰士黑豹2》連載後,更隨著《時代周刊》版本的凋零消失在人世。這可以從出版社分享取得《戰士黑豹2》原稿及後續復原作業的艱辛過程,窺得一斑──

這批原稿曾在周刊連載近一年的時間,每一回約6大張(第一張都是彩稿,其他黑白稿),因為鄭問覺得不夠好,從編輯部還回來的稿子,都被他任意捲起來放置一旁,一卷一卷的。鄭太太表示,如果不是要出版,真的很難會把它再打開來整理。我們從鄭問新店家裡抱回兩箱數十卷的原稿,一張一張打開攤平,耗時數月,才得以開始製作。所幸保留還算完整,但還是有些缺漏的遺憾,會盡量用最好的方式來呈現。

藝術家言行如一,不似故作姿態以退為進的庸人俗物一般矯揉造作。鄭問是打從心底不希望這部續集擇日出土的,也因此,今日我們有幸再次閱讀這部一失傳就38年的大師作品,真該好好珍惜。

是啊,《戰士黑豹2》已是38年前的作品。這是後來大家所認識、被日本譽為「亞洲之寶」和「天才、鬼才、異才」的鄭問技驚四座的關鍵,也是大師創作宇宙的胎動起始。

若說《戰士黑豹》是25歲的鄭問踏上漫畫之路的開端,是他摸索漫畫為何的實驗作品,那麼,這部隔年推出的《戰士黑豹2》就是鄭問嘗試形塑個人風格,初試鋒芒的痕跡。

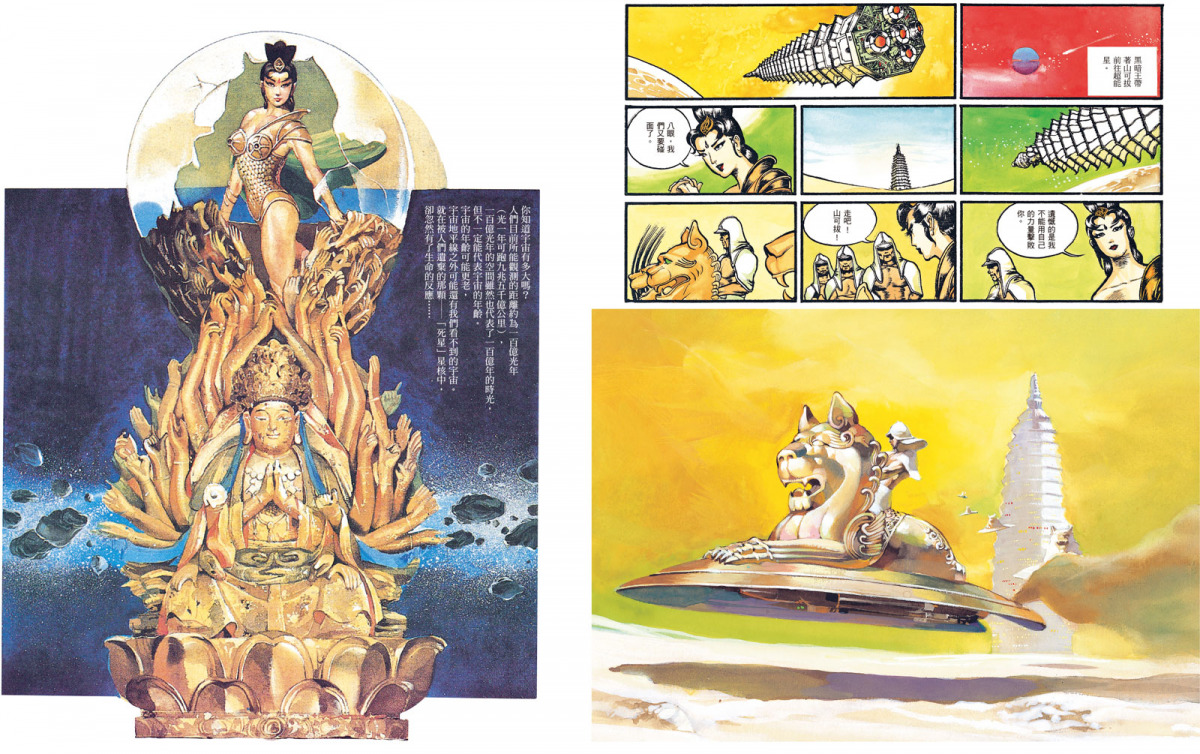

你將在《戰士黑豹2》見識到鄭問橫空出世的獨門技法、文化驕傲的固執堅持、以畫載道的哲學思辨,還有融合各家所長後,大膽突破既定框架的天縱霸氣破土而出的瞬間(感謝老天讓作品重見天日!)

對我及許多喜愛鄭問的讀者來講,《戰士黑豹》的再版推出,代表一種失而復得的感動;但從未被集結發行過的《戰士黑豹2》經典復刻版此番奇蹟問世,才真正替整部「鄭問傳奇」填補上了「失落的環節」。

➤作品融入台灣知名景點:有意識地彰顯本土文化

從《戰士黑豹》的開場,就能完全感受到鄭問「畫我文化」的迫不及待與使命感。關於這點,現代年輕讀者可能較難以體會。在過去,「本土」與「故鄉」在商業創作裡被視為不登大雅之堂的年代(甚至漫畫這種藝術形式本身就被如此對待),許多創作者在創作之時,喜歡假託完全虛構的無有鄉為主題。

但從《戰士黑豹》第一篇章開始,鄭問就直接將整個大宇宙戰爭的致勝關鍵,從遙遠的麥哲倫星雲一路拉到太陽系第三行星太平洋西岸,穿過蘭嶼的獨木舟、八卦山大佛、故宮博物院、霓虹閃爍的中華商場,最後將這項重責大任寄託在一個台灣青年的身上。故事結尾,更讓一場跨越星系的動人悲戀,隱沒在北海岸野柳著名的女王頭之中。

鄭問對故鄉及在地文化的心心念念,在《戰士黑豹2》更顯成熟大膽。在這部續篇中,鄭問一改前作借鑑美國好萊塢影視及《重金屬》(Heavy Metal)漫畫雜誌等等媒材的西方美學,從第一彩頁開始,就大量運用東方語彙及台灣讀者耳熟能詳的漢文化圖騰,更進一步做了種種東西合併、傳統與科幻接軌的造型嘗試——寶塔造型太空船、石獅浮空飛行器、龍舟科技運兵艦、古裝風格戰盔甲、儒釋道儀典空間——在在流露出他日後開闢獨特美學路線的野心。

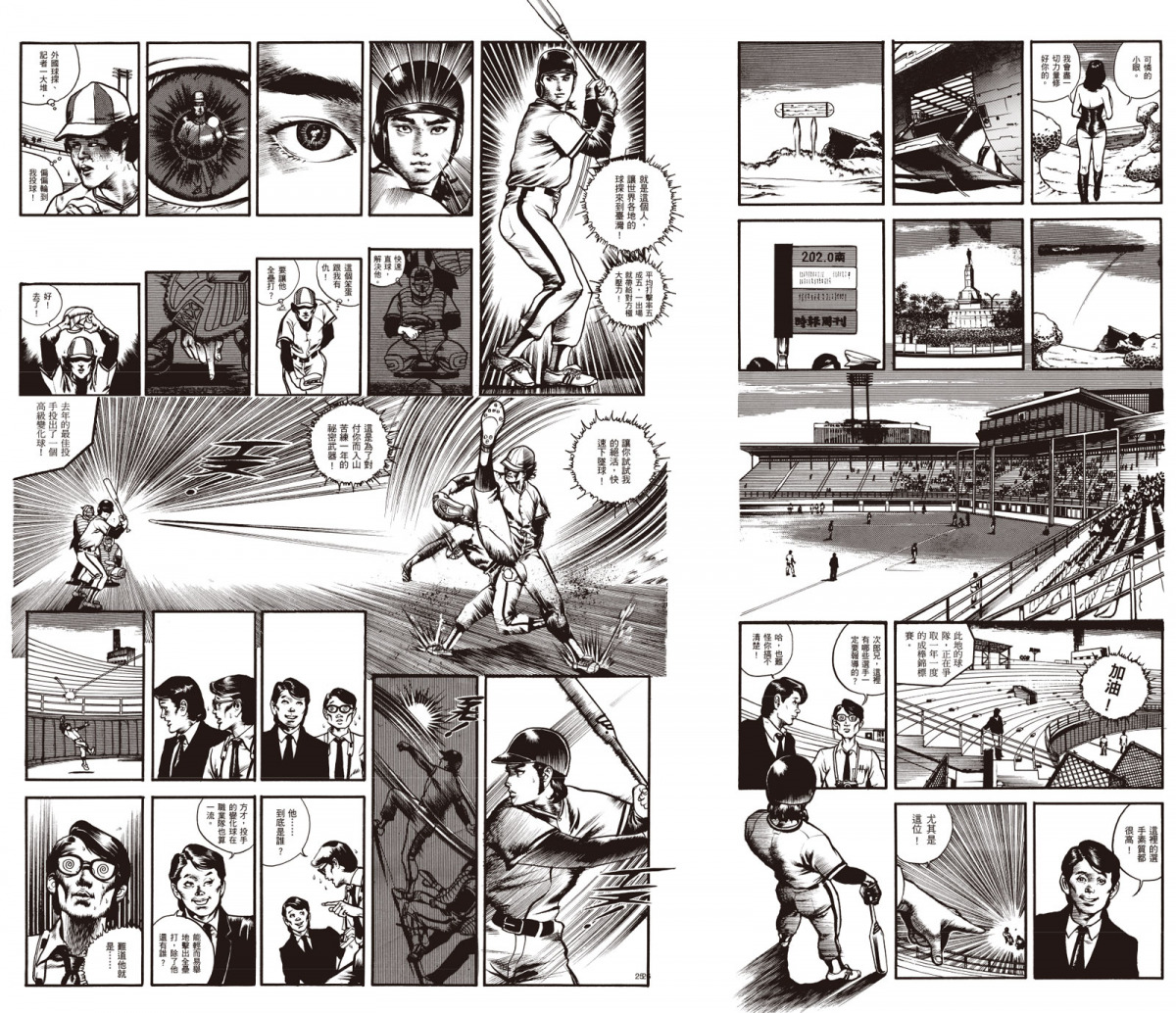

比起前作,《戰士黑豹2》的故事主軸,更加有意識地嵌入東方文化元素:故事從遙遠銀河系充滿東方圖騰的黑暗勢力崛起拉開序幕,透過時空穿越的情節安排,天馬行空地將場景重新聚焦在1882年的台北城,再由19世紀的台北城門作為樞紐帶讀者飛越到1984年,也正是鄭問連載作品當年的台灣島實況。本部作品將當時風靡台灣社會的棒球文化、知名地景北海岸野柳女王頭及飛碟屋,融合進故事。前作失散異地的男女主角,在台灣集合,踏上征途,以尋求共同對抗邪惡勢力的盟友。

男女主角屢次穿越時空,回到著名歷史場景:到戰國末年尋找荊軻、三國時期接觸張飛,以及回到西漢時代,在帝國龍城找到飛將李廣(三位都是鄭問心中仰慕的大英雄)。這一行人為了提升戰鬥力,拜師潛心修習武學、參悟心道,最終在壯烈的捨命激戰中,再次拯救了宇宙原先走向毀滅的命運。

《戰士黑豹2》這部曾經曇花一現、甚至被作者視為「黑歷史」的作品,其繪畫功力與敘事構思,即便放在今日的標準下,也毫不遜色於現代其他漫畫作品。同時,也承載了珍貴而關鍵的時代意義:作為鄭問何以脫胎換骨在日後成為大師的線索之一,以及見證了台灣漫畫發展歷程中,內容突破窠臼的一環。坦白講,身為台灣人,此刻得以再次翻閱這些畫頁,我心中滿是感激與驕傲。無論漫畫裡外,鄭問為台灣這塊土地所創造的傳說,正在復活……

「這是一場夠浪漫的英雄冒險故事,對吧?」

「是啊,浪漫得非常鄭問。」●

|

|

|

作者簡介:鄭問 1990年受日本重要漫畫出版社講談社的邀請,在日本發表描繪中國歷史故事的《東周英雄傳》,引起轟動。1991年更獲得日本漫畫家協會「優秀賞」,他是這個大獎20年來第一位非日籍的得獎者。日本《朝日新聞》讚嘆他是漫畫界20年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」,日本漫畫界更譽為「亞洲至寶」。 其他作品《深邃美麗的亞細亞》、《萬歲》、《始皇》等均是日本時期的雜誌連載優秀作品,同時受邀擔任日本電玩遊戲美術設定,推出《鄭問之三國誌》。進入2000年,鄭問開始與香港漫畫圈合作,陸續發表《漫畫大霹靂》、《風雲外傳》等作品。2003年,受邀到中國跨足電玩遊戲《鐵血三國志》的設計製作,成為中國電玩美術的開拓者。2012年,鄭問重返台灣漫壇,代表台灣參加法國安古蘭國際漫畫節。 經典作品陸續由大辣出版社重新編排後推出新版:《阿鼻劍》(2008)、《東周英雄傳》(2012)、《始皇》(2012)、《萬歲》(2014)、《刺客列傳》精裝版(2017)、《深邃美麗的亞細亞》(2017)、《鄭問之三國演義畫集》(2019)、《戰士黑豹1》(2021)等,以及個人專書鄭問全紀錄《人物風流:鄭問的世界與足跡》(2018)、《千年一問:鄭問紀錄片》專書(2020)。多部作品已授權法文版、泰文版、日文版、簡體中文版等,以及影視版權。 2018年6月在台北故宮舉辦《千年一問:鄭問故宮大展》。2019年1月在故宮南院舉辦《故宮╳鄭問:赤壁與三國群英形象特展》。2020年由牽猴子整合行銷股份有限公司發行鄭問紀錄片《千年一問》電影。 |

話題》你我的解放緊密相連:朱剛勇讀《離人散事》

「你看過Lost In Translation嗎?」

班機抵達菲律賓馬尼拉機場時大約是晚餐時段,行前當地朋友特別提醒別搭排班的計程車,叫Uber比較保險。即便如此,當車駛入幾乎無路燈的路段,我仍捏住手機,緊盯地圖中移動的小點,身子緊靠車門,隨時準備苗頭不對時跳車。

好不容易進入社區,雖然光線仍舊昏暗,但已可遠遠見到當地友人的身影。我跳下車,朋友向司機揮了揮手,立即帶我進入家中。

「你之前去過『貧窮』國家嗎?」坐在小小的飯廳,朋友遞給我一杯水,隨手開啟話題。說到貧窮時,他用手指打了小小的引號。「怎麼定義貧窮國家?」我反問。突然,腦中浮起車站熟識的無家者面容。他們在台灣被認為是赤貧、底層生活者,居無定所、身心病痛,且身分受到主流社會疏遠、排斥。但畢竟身在台北,還是擁有著相對豐裕的社福支持系統與物資。台灣的窮人,在菲律賓仍算是貧窮嗎?

後來我們聊起各自的出國經驗,我提到前往泰緬邊境、印度與尼泊爾的旅行時,朋友們突然鬆了口氣,他們說太好了,「這樣你就不會被我們這裡嚇到。」

但事實是,我仍然被那趟旅程震撼得無法言語。

菲律賓的失業率或無家者人口皆為東南亞第一位,人口外移到城市或到他國工作的比例相當高。根據社運團體分析,原因主要來自於鄉村缺乏工作機會,土地又不斷被財團併吞、政府徵收,導致人們無法留在自小生長的原鄉安居樂業。

那個禮拜,我分別被當地社運團體與國際組織的朋友們帶去參訪不同的底層社區。有些是住在都市違建裡的窮困者,後來房屋遭政府強制拆除,於是被社運團體集結,一起占領了政府不斷推遲竣工的社會住宅;有些則是世代貧困的家庭,他們潛入墓園,在棺材上鋪窗、架屋定居,有些甚至已經定居了三四代。

前一天,我坐在占領空屋2000戶中唯一的診所,聽護理師Mamad說這裡如何缺乏醫療資源,許多時候她只能拔草藥為居民舒緩疼痛。隔天,又隨著當地團體一起開社區會議,眾人用他加祿語(Tagalog)激昂討論,一個字都不懂的我只能坐在居民間,以專注的眼神表示投入。

會議結束後,M笑著跟我說:「看過Lost in Translation(台譯《愛情不用翻譯》)嗎?妳現在就跟裡面的主角一樣。」

確實,當時的我糗到不行,聽不懂內容時只能傻笑;而對聽得懂的故事,卻又因太深沉而不知如何回應。

有一天,陪著剛報到不久的國際志工A到墓園做訪談。記錄下幾個家庭沉重的故事,傍晚我們一起走在回程路上,經過人潮雜沓的市場,突然她一個重心不穩,全身撲倒在街上。我趕緊扶起A時,她已滿臉是淚。我慌亂協助檢查她身上的傷口,A邊哭邊說沒關係:「我來這裡後一直想好好哭一下。」

在異地看著離散的人們在此掙扎、求生存,身為一個外人,除了不知道能做些什麼,同時也為自己冒然闖入他人世界而深感失禮、困窘。

➤離散的臉孔從不是模糊的

當時焦慮、無助到幾乎窒息的回憶,閱讀《離人散事》時又再度被喚起。

讀《離人散事》和作者鄧湘漪上一本記錄流亡藏人生活的民族誌《流亡日日》,感受相當不同。《流亡日日》有如緩慢而深層的吐納,將藏人流亡的脈絡、路徑及日常生存吸入身體,融合親身共同生活後的所見與體會,再緩緩呼出,分享給讀者。《離人散事》則更像陣陣急促的呼吸,每位人物、每場移動背後,都隱含龐大複雜的脈絡,然而一翻頁,卻又旋即進入另一個世界、另一場遷移。閱讀過程,彷彿也隨之在短文間離散著:陪伴隨國民黨遷移來台的老兵李松柏度過一日行程後,立即來到歐陸原住民族薩米人的喪禮;接著,場景又一下回到台灣,由三位太魯閣族青年自述返鄉的心路歷程。

《離人散事》以散文形式,書寫散落大陸、島嶼上動態的人們:柬埔寨貧困村落的農民、流亡在各地的藏人,以及台灣的外省老兵與部落青年。神奇的是,雖然寫的是遷移、流散,人們的面容卻在遠離家的過程越顯清晰。

經由異鄉生活的對照,人意識到了自己是誰、有著什麼樣的群體認同。因而,有人決定返鄉,有人在現地建立緊密的支持社群。

➤離散後的落地生根

當讀到《離人散事》中人們談論家庭、原鄉、族群時,我想起三峽鶯歌一帶的都市原住民聚落。第一代的族人為了謀求更多機會與可能性,來到城市打拚。他們選擇在大漢溪畔築起短居的工寮,久而久之,竟也落地生根,工寮群聚成了部落,第二、三代的子女也陸續出生。

曾聽過原鄉的族人感嘆都市原住民是「失根的」。從小生長在市區的第三代都原少女「紅」,也曾想回到部落尋根,卻發現自己在當地與親戚格格不入,「他們說我是台北人,不懂傳統文化。但我跟姊姊唸小學時,也有人嗆我們快回去部落。」紅感嘆:「所以我到底是哪裡人?」

紅在社區工作者陪伴下慢慢長大,除了學習自己族群文化,也慢慢認識族人移來城市的故事。去年大學畢業,和社工一起籌備都市部落孩子們的創作工作坊與劇場,最後產出成果展,在南靖部落展出。「我也是在都市的原住民,對自身的文化有很多的熱情,了解到部落長輩的故事,也讓我聯想到自己的父母也是這樣走過來的。」

陪伴紅長大的樂窩協會,則發起了都市原住民文化傳承行動計畫,陪伴族人梳理來都市打拚的路徑,建構由自己發聲的文化、歷史。

儘管世上沒有一條流散的路徑百分之百相同,人們的故事、年齡、族裔迥異,卻在《離人散事》碎片般的書寫中,產生深刻共鳴:離散,是為了尋求生的可能。

台灣雖是海島小國,卻承載著數代人,百種文化的落地、發芽、交融。若妳/你也期待自由呼吸、無畏地活,那我們便因著相同的解放連結成島,有著相同努力的方向。●

作者:鄧湘漪

出版:游擊文化

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄧湘漪

無法定義、不喜歡定義,但卻在定義中沮喪的矛盾性格。星盤顯示適合移動到遠方,在異地生活較為自在,進一步證實了在家鄉離散的境況。或許是因為這樣,深受一方土地煥發的各種中介狀態吸引,試著以殘存的能力描繪這迷人樣貌。著有《流亡日日:一段成為西藏人的旅程》。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量