寫書,在我年輕歲月裡是不會去想也不可能發生的事。讀書,則有一些峰迴路轉的歷程,從兒時享受閱讀到填鴨歲月厭惡唸書,再經成長轉而重拾對書本的接受。隨著歲月的流逝,沒預料到在領了政府老人證照的去年,有辦法出版人生的第一本書讓別人閱讀。

這超越一甲子的書與人生聚散離合,在主編給我這機會下做個回顧:

我出生成長在城中區重慶南路的後面,孟母如果還有第四遷,一定搬來這裡。小學在大家族眾堂兄姐的帶領影響下,全國最大書街的「書」能把我瞬時帶離商賈喧囂,進入充滿幻境的另個寂靜世界。偶而,也常跟著步行探索到牯嶺街,在飄散榕樹落葉的書堆中尋寶。這一頁頁童年美麗書中境界,很快被扭曲的聯考制度和思想封閉的教育體制擊碎。

進入正式的教育體制去唸「書」,才發現「書」並沒有那麽美好。為什麼繁瑣無趣的教科書都要再加買一堆比無趣更無趣的參考書來上課?為什麼督學來了,師生都得像小偷藏贓物,把全班的參考書藏在教室木講台下?為什麼看漫畫是重罪處分?為什麼書包被查到課外書本要被當場斬無赦?

在我們那個要填鴨擠聯考窄門的70年代,讀書是個夢靨。對我們這種天生叛逆,不喜歡被侷限在字裡行間的個性,總認為玩能夠學習到的,遠比捧著書逐字唸下去能夠更充實。就這樣高中玩了兩年多後,高三把聯考會用到的教科書、參考書、講義試題、筆記等放地板上疊成一疊,竟然接近一個人高!想想,不到一年要消化這一疊,真不呆也被嚇呆了!

記得有一次跟幾位日本朋友吃飯,聊到誰不吃什麼食物的話題,有一位死不吃小黃瓜的小姐說吃小黃瓜是她的夢靨。日本人不吃小黃瓜怎麼可能?她說是小時候被媽媽拿黃瓜打頭的不愉快經驗造成的。

就像黃瓜對那位被用黃瓜打頭的日本女生,填鴨式的書本也對我也造成一樣極大的讀書心理障礙,那一疊無趣的書確實讓我對唸書倒盡胃口。不唸書的學生當然要面對聯考失敗,我沒拒絕聯考,選擇了再接受挑戰。

影響個人唸書還有一個力量是你的老師。民國60年代,如果你在求學的路程遇到好老師,那是前世做好事修來的福。公立學校哪一科配什麼老師給你,不是你能選擇。我的高中,聯考不考的科目配到的教師非常優秀,但是那位優秀的老師不是帶領我讀書,而是帶我們跑遍台灣各角落去觀察昆蟲,採集蝴蝶標本。

聯考要考的課目老師,很慘!國文老師是河南來的流亡學生,綽號「冬烘先生」,濃厚的鄉音10個字只能聽懂5、6個;數學老師是個魔術師,解題手法快又準,只是不太願意讓人摸透魔術怎麼變的腳路;英文老師那位老先生擅長催眠,音頻能夠與空氣中萬籟聲混雜共鳴,頻頻催人入眠。那個年代,原來好老師都臥虎藏龍的躲在補教業中。

高四重考補習班的老師是經營者重金禮聘來的,各個有他們優秀的一面,孜孜矻矻的引領一套耐心的讀書方法。苦讀下去面對考試也收到成效,但我還是選了個堪稱以後可以不唸書的系——建築系。學長說這個系唸到畢業,書本都是翻開只要看圖片,然後動動腦筋動動手就夠了。

但真不唸書嗎?兩個力量改變了我的觀念,一個是老師漢寶德先生。他的才華不但呈現在口述中身感受教,閒聊入字的著作更引人入勝,大師級人物那麼吸引人的溫文儒雅素養,竟是一字一頁慢慢累積出來的。文字的世界裡,潛藏著圖片無法告訴你的祕密。這也是人間國寶,傳統學藝出身,又會寫書的木雕大師施鎮洋講過的一句話:「知識如果透過文字,會讓你學不完。」

另一個影響我閱讀文字就是同儕的影響力。有人認為今天的網路時代,跟本不必特地一群人跑到一個地方去讀書,遠距教學無遠弗屆,能學到所有你想學的知識,但是他們忽視了另一個無形的學習影響力,那就是同學間在課內課外互動的影響和學習,網路學校是沒有同學的。

大四那年認識一位美國來的交換學生,發現她手邊常帶著一本只有文字沒有任何圖片,很輕的英文書,常聽她說這本又是最新的暢銷書。這讓我很覺得詫異,台灣沒圖的書絕對滯銷。讓我轉念想去逐字閱讀英文書的魅力來自她那句:「26個字母可以蓋出一棟圖書館」。回美國前,她留給我那些閒書,丟下一句話:「有一天,你可以寫出一本書。」

接著去當兵,當兵時正好有許多閒暇的不自由時間,看書成了我跳脫牢籠管制的方式。戒嚴時期政戰體系對阿兵哥在軍中看什麼書頗爲在意,我搬了一堆沒有圖片的英文書看也沒人有輒,有本GRE測驗練習本又大又厚,拿著看他們只會說我又在看電話簿。這段從戎歲月,許多英文書我從第一個字讀到最後一頁,不懂的字全查字典加註記,一年十個月我看完了海明威的《太陽依舊升起》(The Sun Also Rise),費茲.羅傑的《大亨小傳》(The Great Gatsby),赫曼.赫塞的《生命之歌》(Gertrude),馬奎斯的《百年孤寂》(One Hundred Years of Solitude),和荷馬的英譯本《奧德塞》(Odyssey)。

退伍後從事了常要單獨在國際間各大都市中飛來飛去的工作,飛歐美的商務人士幾乎都是捧著本書靜靜的消磨時間,很快我也融入了那樣的氛圍。轉機間各國際機場的免稅書店成了看書消磨時間、找尋最新出版排行榜好書的流連場所,還曾經看書太入神錯過轉機航班。在工作上讓我更有國際觀的書本如:《世界是平的》(The World is Flat),《文化地圖》(The Culture Map)、《21世紀的21堂課》(21 Lessons for the 21st Century),都是買了並在轉機與航行途中陸續閱讀完畢。

閱讀英文書籍還有個意想不到的收穫,那就是英文體系的語文組織邏輯非常縝密,經過這樣的閱讀鍛練,讓我從害怕閱讀到愛上閱讀,不知不覺中,從挑戰艱難的閱讀中,累積出組織、書寫能力。嘗試著寫了人生的第一本書,居然捧回了人生的第一座獎座。

陳明忠

唸東海大學建築系被培養成理工的文化人。就業後與主流建築界格格不入,於是拿設計去全世界各大貿易商展發展事業,成為國際公司什麼事都要負責的負責人,轉眼三十年過去。人生一甲子後回歸自我,立志每年做一件對得起自己生命的大事,目前小成就計有:拆了自家房子動手改建、造艘帆船去環島、寫一本書《造自己的船,環我們的島》(獲得2021年度生活書獎)、每個月揪團去淡水河上撿一次垃圾...。疫情後關在台灣,去年上妖山(北藝大)學藝(建築與文化資產研究所)。

待修行出道,下山再繼過動老人有生之年要續的志業!

很多時候,身為家庭這組有機體的一份子,你無從選擇自己的位置。你是父親,你是母親,你是孩子。你的威嚴必須捍衛,你的溫柔必須維繫,你的乖順必得裝扮,你僅能緊緊握住手中那唯一一張牌,不管牌面是好或壞,是黑桃十或梅花三,你亦僅能直直地朝你面前那人丟擲出去,一攤手便現了形。

一段給母親的錄音》謝謝,辛苦妳了,小說家夏曼.藍波安讀《我願是那片海洋的魚鱗》

來自小說家夏曼.藍波安的錄音,也傳遞了他選擇這段文字的原因:

➤朗讀人:夏曼.藍波安

1957年生,蘭嶼達悟族人,國立清華大學人類學研究所碩士、淡江大學法文系畢業。集文學作家、人類學者於一身,以寫作為職志,現為專職作家,島嶼民族科學工作坊的負責人。在他細膩優美、詩意的筆下,海洋、飛魚、傳統達悟人的生活智慧和現代衝擊下的悲喜,皆成了他創作的核心,1992年《八代灣神話》獲中研院史語所母語創作獎,1999年小說《黑色的翅膀》獲吳濁流文學獎、中央日報年度十大本土好書,散文《冷海情深》獲1997年聯合報讀書人年度十大好書、《海浪的記憶》獲2002年時報文學獎推薦獎,〈漁夫的誕生〉獲2006年九歌年度小說獎,並為同年第23屆吳魯芹散文獎得主,並以《老海人》獲2010年金鼎獎。2012年《天空的眼睛》,獲得該年度中時開卷好書獎。2014年《大海浮夢》入圍2015年聯合報文學大獎,2018年獲得日本鉄犬異托邦文學賞。2017年獲得第40屆吳三連文學獎,2018年獲《鹽分地帶文學雙月刊》評選為台灣當代十大散文家。2019年《大海之眼》獲台灣文學金典獎,及金鼎獎優良出版品推薦。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

◆一段給母親的錄音◆

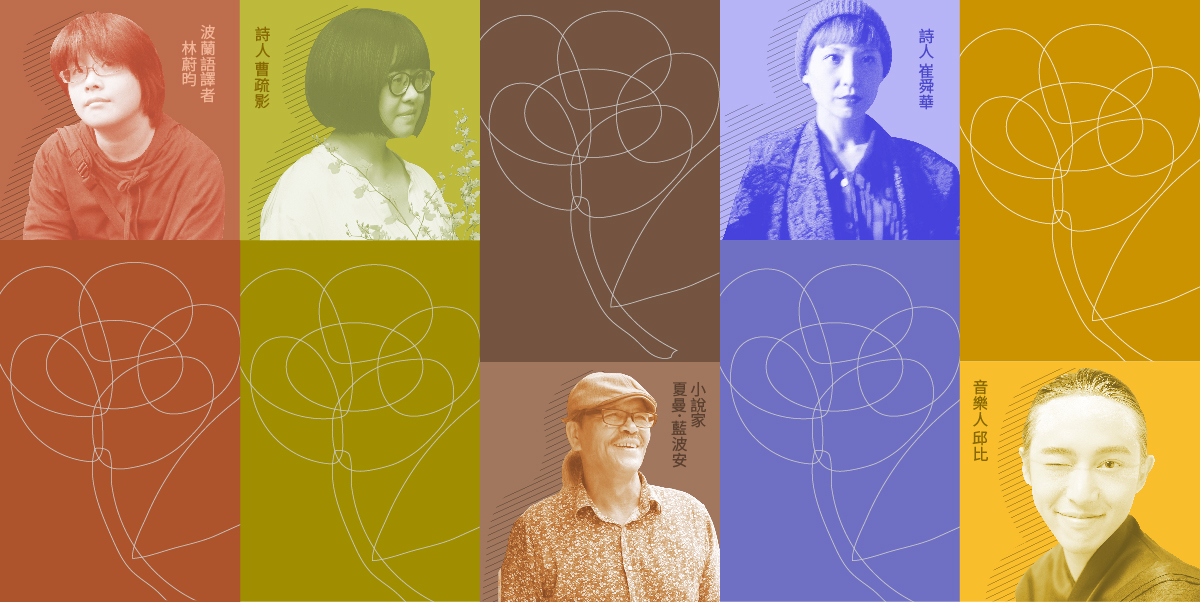

波蘭語譯者林蔚昀讀《向日葵的季節》|詩人崔舜華讀《神在》|小說家夏曼.藍波安讀《我願是那片海洋的魚鱗》|音樂人邱比讀《最後安慰》|詩人曹疏影讀〈聽Piaf〉

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量