知名的遊戲代理商橘子集團,繼去(2021)年5月推出beanfun!文學星平台後,12月再推出聚集不少台灣原創作品的beanfun!漫畫星平台,引起業界及讀者高度關注。

近年因OTT平台興起,IP的巨大產值掀起全球找故事的熱潮,至今仍未停歇。日本內容產業在影視投資與IP效益極大化的過程中,以「製作委員會」的模式分散投資風險,近年也得利國際OTT平台商的投資。而韓國則是有高資本的科技公司在背後運籌帷幄,如Naver旗下的Line Webtoon。

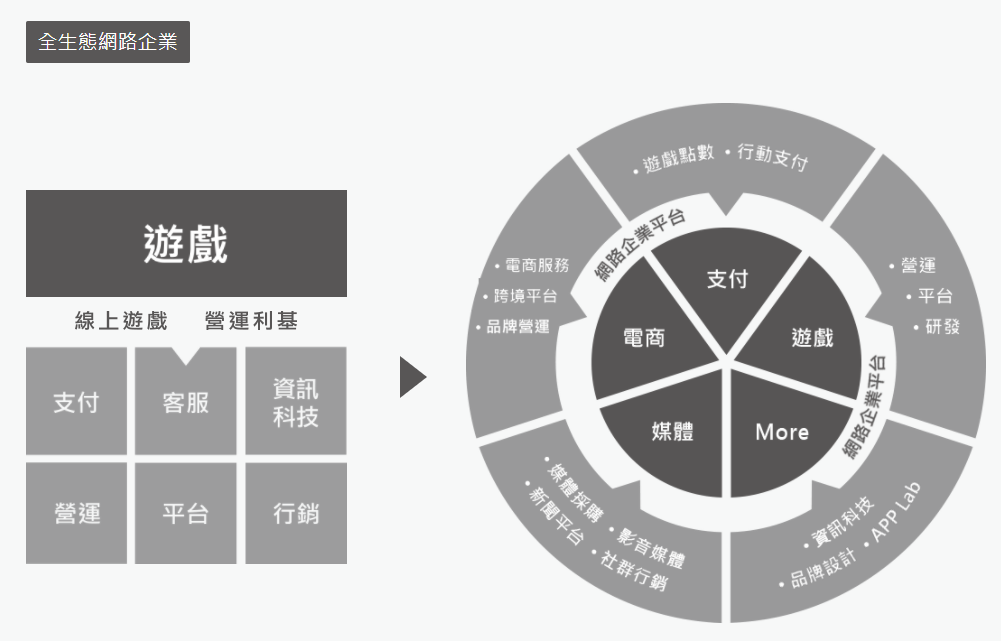

台灣的現況相異於日韓,有意願投資在地文化內容的大型企業,始終是關鍵卻未出現的缺角。如今旗下擁有遊戲代理、電商、遊戲點數、行動支付、媒體等網路生態系統的橘子集團加入戰場,或許能為在地產業的IP應用提供完整的觀察範例。Openbook閱讀誌特別專訪橘子集團行銷長陳韻茹,探索漫畫在出版業與科技業製作之間,可能產生怎樣不同的商業思考。

➤成立IP策略發展部,加入全球內容戰局

相較於亞洲幾近不可撼動的動漫大國日本,韓國以網路條漫殺出血路,經過十數年的經營,已具備自有的完整網路漫畫工業鏈。以Line Webtoon平台為例,在台灣平台上的韓台作品皆是原生漫畫,同一時間週更的作品數約在70部上下,是相當可觀的數量。

台灣文策院挹注《CCC創作集》,頗有借鏡韓國模式之意。然而台灣網漫工業鏈尚未成熟,目前較具規模的CCC,除了平台原生企畫的作品,為數不少的作品也來自過往漫畫出版品的重新數位化以及出版社合作上架的新作品。

橘子集團長年經營ACG領域,擁有不少圖像與遊戲IP,原先散落在不同子公司,沒有專責部門。2020年底,該公司成立「IP策略發展部」,總責集團內所有的IP發展與活用。此後,橘子集團觀察到ACG用戶普遍喜歡看小說,所以先規畫成立文學星,又因為觀察到近年台灣原創漫畫的能量,於是決定成立漫畫星。

文學星與漫畫星在開站初期都採取策略聯盟的方式,文學星除了開發中的原創作品,也轉載了不少鏡文學的作品;漫畫星也與各大漫畫出版社有密切的刊登合作。

總責行銷的陳韻茹表示:「台灣其實有非常優秀的作品與網漫的從業人員,我們希望更快速累積橘子旗下的IP,所以建立漫畫、文學與其他IP的管理單位。」

IP策略發展部所延攬的漫畫編輯,不少是業內資深的工作者,包括來自CCC創作集、台灣Comico等。不僅如此,開站初期即使還未推出平台原創內容,但編制上已有專責IP影視版權的人員,也有一位數據分析師,負責與集團的數據中心溝通,進行資料分析工作。這2項職位,都是一般漫畫出版社所沒有的。

➤資金規模:漫畫在平台與出版社的不同之1

「一部漫畫即使在台灣能賣5000本,但對橘子來說,意義可能還沒有發生。」陳韻茹表示,由於獲利方式不同,平台和傳統出版社對獲利的想像也不同。「我們希望能走出新的模式,比如IP現在既有的版圖如果是5000萬,但在別的國家可能是50億的事情,為何我們不試著把這塊餅做得更大。」

在台灣內容產業快速起飛之際,橘子集團以文學星和漫畫星加入,主要著眼點在於:相較於戲劇,這兩者都是容易速成且流通性高的類型。唯有快速累積IP數量,才能有充足的彈糧面對戰局,而數量達到一定規模,也才能與戲劇公司、VTuber等進行更多合作。

在漫畫星成立的記者會上,橘子集團董事長劉柏園喊出3年5億的預算規模。陳韻茹補充說明:「這5億投下去,我們希望看到IP一個究竟能走多遠,可能是小說、漫畫、戲劇、音樂、電影、影集或遊戲其中一項,更可能讓同一個IP在不同內容做加乘的發揮——國內應該開始產製巨型的IP。這是我們的野心,也是我們比較擅長的事項。」這也是橘子集團將IP集中由專責部門管理的原因,希望讓自有的IP,逐漸發展成更大的規格。反向來說,也有可能跟其他出版社合作取得更好的IP,兩邊共產製新的或延伸的內容。

IP策略發展部經理陳宏睿提到:「我們也跟其他出版社做合作。漫畫星是開放的,歡迎其他出版社將內容上架販售或者曝光,我們也有『共同製作』的概念,把其他出版社當作我們內容的夥伴,一起把產業做大。」

➤購買與閱讀之間無斷點:漫畫在平台與出版社的不同之2

對一般出版社而言,內容的載體是書本(紙本或電子書),銷售通路在網路書店或實體書店,行銷則仰賴社群軟體。但對網路平台來說,這些行為發生的環境,可以是統一的。

陳韻茹表示:「我們很擅長使用所有數位行銷的工具。漫畫是數位內容,放在數位載體上宣傳,我們相當有經驗,包含引導beanfun!原有社群閱讀,以及外導SEO投廣吸引更多讀者。」

相較於傳統內容產業,數位平台與讀者的距離較近,讀者只要點擊,立刻就能看到內容。因此,問題反而在於:營運上怎樣讓更多人產生對故事的興趣,以及IP後續的留存,這就要靠故事本身的實力了。

➤平台是消費者行為的觀察場:漫畫在平台與在出版社的不同之3

目前漫畫出版社與各大網漫閱讀平台之間,大多保持友善的互惠關係。作品刊登於平台,能提高曝光度,進而刺激銷售。對出版社而言,與平台的合作可換取行銷上的助益,1萬人看過的作品,和50萬人看過的作品,對於版權銷售的成交金額影響甚鉅。IP的點擊率、知名度和IP的價值關係密切,因此,彼此的合作是互惠的。

然而,出版社的獲利點,大多止步於書籍銷售的完成,更大的獲利點則停滯在影視版權銷售之後,影視授權可能就是IP價值的天花板。但對橘子集團來說,作品的商業價值可以從更多方位去促成。

橘子集團本身設有大數據中心,IP策略發展部新招聘的數據分析師,則是讓漫畫星與文學星的相關數據可以與集團大數據中心做資訊對話。陳韻茹表示:「以往大家看到的數據,可能是MAU(月活躍用戶數)/DAU(日活躍用戶數),其實重點不是這個,而是『使用者行走路徑』的模式。」

舉例來說,Netflix的「隨機播放影片」,透過AI演算推估觀眾的觀影喜好,預測可說相當準確。而beanfun!的服務中,則設計了各種與使用者生活產生關連的方式,陳韻茹提到:「假設我們最後發現漫畫或小說的使用者,很習慣到特定通路購物,或者進有閑買的東西常是同一類別,自然就可以把該類別擴大,讓更多人進來買。這會是全集團作戰的型態。」

橘子集團的網路企業生態圖

陳韻茹以「數據柯南」來形容數據分析師,她說:「少了這位翻譯者,你就是撈不出有用的數據。」透過數據分析,建立不同報表,將各式各樣的數據與資訊並陳,有助於做出更準確的商業判斷。

目前全球各地的內容工作者都十分仰賴大數據系統。讓多種內容出現在數位平台,可以全面了解讀者的組成與喜好,這樣的數據對各種投資評估與內容企畫,有著莫大的助益。

➤在出版之前,更重要的是娛樂

台灣漫畫近年發展興盛,得力於2018至2020年文化部整備漫畫產業環境的政策,以前瞻計畫預算編列了漫畫輔導金3.3億。然而,創作者若希望獲得補助,必須先撰寫標案或補助案的企畫書,審理過程中,申請補助者可能對評委喜好有所預設,評審的喜好也可能會決定補助規模,兩者多少都影響漫畫的企畫。比如說,只要接受補助,很可能作品企畫即朝「文化」、「歷史」面向傾斜。這個現象促成的成果是,近年許多成功、富口碑的案例多聚焦在台灣歷史,但許多專家也疾呼,應該讓台漫出現更多商業嘗試,鼓勵異業合作,甚至在企畫之初即應聚焦商業市場。

台漫的發展歷經數次中斷停滯,過去幾年雖然得到能量的補充,但是否足以接受商業市場的考驗,恐怕還是得打上問號。如今橘子集團以大型企業的規格加入戰場,少了政府補助的拘束,確實有機會自成一股能量。

「打開我們編輯台目前企畫的內容,只要具有『娛樂性』,即使是很極端的題材我們也接受。」陳韻茹自言,她很喜歡看CCC創作集的內容,也認為漫畫出版社如大辣與蓋亞,已經有主力經營的面向與觀點,在現有環境下,漫畫星則選擇往更通俗的面向發展。

這個定位,與母公司為遊戲代理起家的背景很有關係。「我們有針對ACG族群開發IP,他們熟悉的世界觀完全是從遊戲出發的,是娛樂導向的作品。」因此漫畫星沒有文以載道的包袱。

橘子集團熱門遊戲

➤網路平台反饋快速,但IP的獲利能量,不能單以瀏覽數觀之

資深的漫畫家或許都經歷過編輯拿著讀者來函回報意見,甚至以此要求調整作品內容的例子。說來或許令人莞爾,但也可窺見過去的漫畫往往是等到出版後,才能獲得讀者的反饋。

網路平台的反饋速度則相當快速,「第1話、第2話,每一話的觀看人數是遞增或遞減,都一目瞭然。」一旦發現數字產生預期以外的變化,經營者可以即時研究問題點,回到作品內容,或投注行銷資源,及時改善市場的回應。

陳宏睿提到,外界看到的瀏覽數只是非常表面的數字,其實瀏覽數必須搭配更多數字,才能檢視出它的意義。比如,有些作品可能瀏覽數不高,但課金率高達80%;有些高瀏覽數的作品課金率可能只有5%、10%,這些都具備不同價值。

台漫的獲利關鍵在哪裡?收費機制的設置對各平台來說都不是難題,陳韻茹認為「最終取決的,可能還是『故事』」。台灣其實已經出現非常分眾的市場,比如百合題材,流量或許不大,可是讀者donate能力很強,ARPU很高,這也是很成功的。一個IP要在哪一個指標上被檢視為「成功」,其實有很多思考可能。有些IP也許不完全出自創作者的構思,而是一開始就思考整體布局的「企畫IP」,甚至可以連動旅遊、潮流品牌等不同的消費層面。

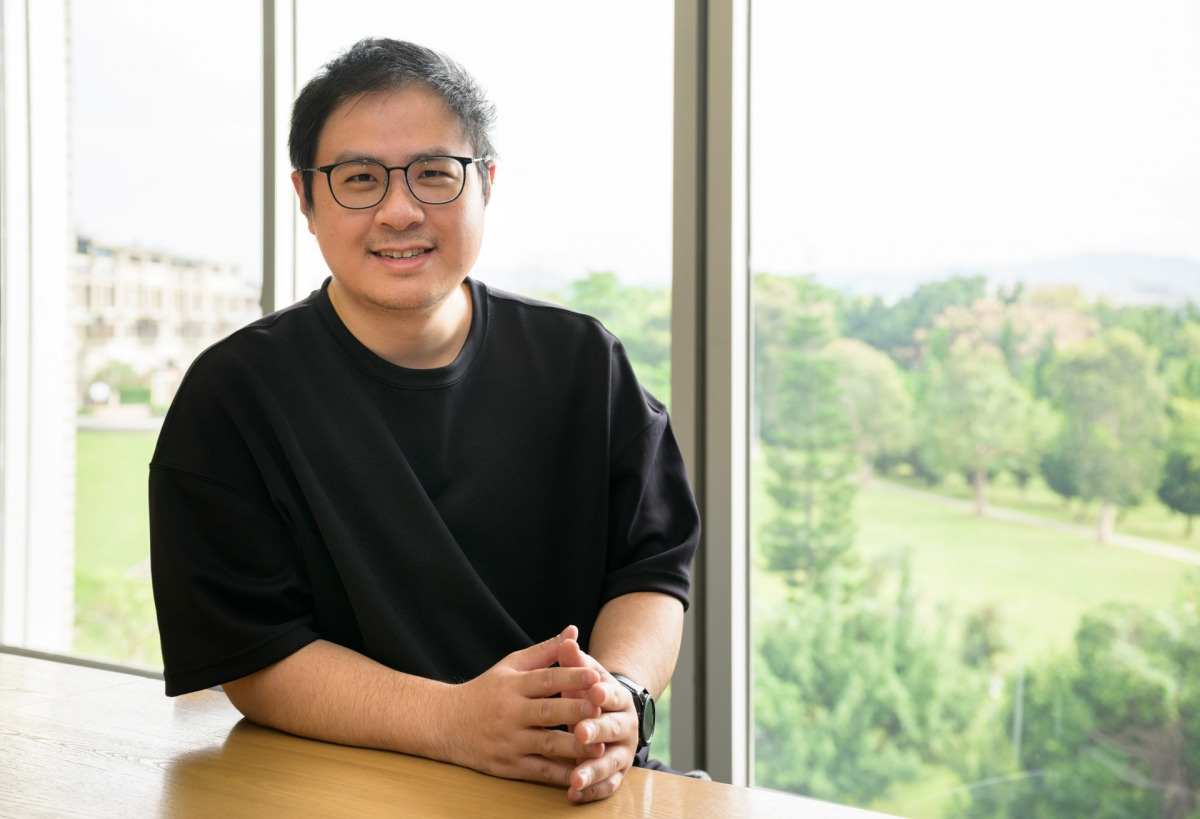

橘子集團IP策略發展部經理陳宏睿

➤殘酷淘汰機制,有益商業平台的健康

橘子集團已累積了豐富的遊戲代理經驗,陳韻茹提到,一套產品推出後,必然會期待它能成功,上線後最大的檢核點首先是下載數,下載數呈現市場的第一反應,而留存率則關乎遊戲的營運,或者是後續的ARPU。

每一套作品背後,可能都有幾十人的團隊在營運,這就是成本,是可以計算得出來的。對經營者而言,如果讓表現不佳的遊戲無限期經營,團隊會被消耗。這點用在漫畫內容也同樣適用,若經營者用盡各種方法,依然無法將作品的黏著度養起來,自然需要及時停損。

陳韻茹舉例,若一本漫畫雜誌共有25個IP,前10名或前15名,都是應被持續投注心力的,而21到25則是沒有取捨空間的,理應被腰斬;最重要的取捨,其實只在17到20名左右的作品。

陳韻茹提到,橘子集團既然投入漫畫市場,就不會是短期的投資,因此也會有殘酷的淘汰機制,以維持內容的品質與平台的健康。「不能讓優秀的編輯一直陪伴不夠成熟的作品,應該建議創作者果斷放棄,趕快企畫下一個可能成功的作品,搶進前10名,才不會有無謂的消耗。」她如此表示。

「最終我們是對台灣原創作品內容有信心才敢來做,不可能抱持著慈善心態,因為我們要對股東負責。」陳韻茹表示,未來漫畫星將呈現更多精采的作品,也會盡力引入大手的作者。

➤打造「週更」的產業環境,原創IP留在地企業

條漫市場上,韓國前有Line Webtoon,近有Kakao Page,都對亞洲鄰近的台灣著力經營。橘子集團認為,國外平台的核心業務是刊載權和衝流量,而橘子集團則希望能發展台灣原創IP的各種可能,這也是該公司自認能吸引在地創作者簽約的重要原因。

延伸閱讀:出版轉影視.韓國篇

台灣目前較熱門的漫畫平台多是外資,韓國已累積了十幾年的經驗,數位平台不會滿足於一年只出十幾本書,目前的問題,是如何支撐起消費市場應有的量能。陳宏睿表示,台灣漫畫產業還需要一段訓練的時間,無論創作者或產業人才的質與量,都還有很長一段做中學的路。唯有如此,台漫的產能才會穩定。

陳韻茹則強調現階段將致力協助作者適應「週更」的創作模式:「週更對於用戶習慣的養成真的非常基本,沒有辦法,就是得這麼做。『雙週更』已算是我們的底線了,最好能週更,但週更跟產業的結構有密切關係。」

漫畫星的目標,是未來固定推出20到30部有週更能量的原創作品。然而,台灣創作者大多習慣單打獨鬥,即使有助手也無法善用,橘子集團將協助作者拉高產能,必要的話也許建立助手制度、工作室機制,或者促成對漫畫感興趣的創作者與線上漫畫家的合作。

➤閱讀,不只是閱讀

去年上線之初,漫畫星還未推出自家作品,僅只串聯不同平台與出版社的作品,而專訪進行之際,也還未能述及漫畫星平台的原創作品。本文刊登時,漫畫星已正式推出首部平台原創作品《Happy Ending 留到穿越之後》。

訪談最後,Openbook請教陳韻茹與陳宏睿,希望如何打造漫畫星的閱讀娛樂體驗?陳宏睿提到:「我希望為漫畫星設計的閱讀體驗是『不只是閱讀』,比如滑一滑突然有『寶箱』出來。這不能亂做。讓更多互動發生,讓讀者沉浸在內容的世界,是閱讀體驗,但不只是閱讀。」

陳韻茹則舉了三點:首先,希望漫畫星成為台灣漫畫的指標平台;其次,希望漫畫星值得被創作者信任,也不辜負創作者的信任;最後,她希望創作者在漫畫星得到應有的報酬,「在創作者得到好的利潤前,橘子集團可以讓利到很遠。」她感性地表示,希望未來她個人最愛的漫畫,都是來自自家開發的作品。●

《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》曾在2014年出版,最近重新出版。這本書幾乎記載了我返台之初,面對台灣的文學素養與體質的思考過程。我不斷自問:「如果我自己要寫作的話,我要成為怎樣的創作者?」書中有很多這種交互的、自我的辨證與省思。

《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》曾在2014年出版,最近重新出版。這本書幾乎記載了我返台之初,面對台灣的文學素養與體質的思考過程。我不斷自問:「如果我自己要寫作的話,我要成為怎樣的創作者?」書中有很多這種交互的、自我的辨證與省思。

話題》橘子集團網漫平台「beanfun!漫畫星」的IP開局戰:訪橘子集團行銷長陳韻茹

知名的遊戲代理商橘子集團,繼去(2021)年5月推出beanfun!文學星平台後,12月再推出聚集不少台灣原創作品的beanfun!漫畫星平台,引起業界及讀者高度關注。

近年因OTT平台興起,IP的巨大產值掀起全球找故事的熱潮,至今仍未停歇。日本內容產業在影視投資與IP效益極大化的過程中,以「製作委員會」的模式分散投資風險,近年也得利國際OTT平台商的投資。而韓國則是有高資本的科技公司在背後運籌帷幄,如Naver旗下的Line Webtoon。

台灣的現況相異於日韓,有意願投資在地文化內容的大型企業,始終是關鍵卻未出現的缺角。如今旗下擁有遊戲代理、電商、遊戲點數、行動支付、媒體等網路生態系統的橘子集團加入戰場,或許能為在地產業的IP應用提供完整的觀察範例。Openbook閱讀誌特別專訪橘子集團行銷長陳韻茹,探索漫畫在出版業與科技業製作之間,可能產生怎樣不同的商業思考。

➤成立IP策略發展部,加入全球內容戰局

相較於亞洲幾近不可撼動的動漫大國日本,韓國以網路條漫殺出血路,經過十數年的經營,已具備自有的完整網路漫畫工業鏈。以Line Webtoon平台為例,在台灣平台上的韓台作品皆是原生漫畫,同一時間週更的作品數約在70部上下,是相當可觀的數量。

台灣文策院挹注《CCC創作集》,頗有借鏡韓國模式之意。然而台灣網漫工業鏈尚未成熟,目前較具規模的CCC,除了平台原生企畫的作品,為數不少的作品也來自過往漫畫出版品的重新數位化以及出版社合作上架的新作品。

橘子集團長年經營ACG領域,擁有不少圖像與遊戲IP,原先散落在不同子公司,沒有專責部門。2020年底,該公司成立「IP策略發展部」,總責集團內所有的IP發展與活用。此後,橘子集團觀察到ACG用戶普遍喜歡看小說,所以先規畫成立文學星,又因為觀察到近年台灣原創漫畫的能量,於是決定成立漫畫星。

文學星與漫畫星在開站初期都採取策略聯盟的方式,文學星除了開發中的原創作品,也轉載了不少鏡文學的作品;漫畫星也與各大漫畫出版社有密切的刊登合作。

總責行銷的陳韻茹表示:「台灣其實有非常優秀的作品與網漫的從業人員,我們希望更快速累積橘子旗下的IP,所以建立漫畫、文學與其他IP的管理單位。」

IP策略發展部所延攬的漫畫編輯,不少是業內資深的工作者,包括來自CCC創作集、台灣Comico等。不僅如此,開站初期即使還未推出平台原創內容,但編制上已有專責IP影視版權的人員,也有一位數據分析師,負責與集團的數據中心溝通,進行資料分析工作。這2項職位,都是一般漫畫出版社所沒有的。

➤資金規模:漫畫在平台與出版社的不同之1

「一部漫畫即使在台灣能賣5000本,但對橘子來說,意義可能還沒有發生。」陳韻茹表示,由於獲利方式不同,平台和傳統出版社對獲利的想像也不同。「我們希望能走出新的模式,比如IP現在既有的版圖如果是5000萬,但在別的國家可能是50億的事情,為何我們不試著把這塊餅做得更大。」

在台灣內容產業快速起飛之際,橘子集團以文學星和漫畫星加入,主要著眼點在於:相較於戲劇,這兩者都是容易速成且流通性高的類型。唯有快速累積IP數量,才能有充足的彈糧面對戰局,而數量達到一定規模,也才能與戲劇公司、VTuber等進行更多合作。

在漫畫星成立的記者會上,橘子集團董事長劉柏園喊出3年5億的預算規模。陳韻茹補充說明:「這5億投下去,我們希望看到IP一個究竟能走多遠,可能是小說、漫畫、戲劇、音樂、電影、影集或遊戲其中一項,更可能讓同一個IP在不同內容做加乘的發揮——國內應該開始產製巨型的IP。這是我們的野心,也是我們比較擅長的事項。」這也是橘子集團將IP集中由專責部門管理的原因,希望讓自有的IP,逐漸發展成更大的規格。反向來說,也有可能跟其他出版社合作取得更好的IP,兩邊共產製新的或延伸的內容。

IP策略發展部經理陳宏睿提到:「我們也跟其他出版社做合作。漫畫星是開放的,歡迎其他出版社將內容上架販售或者曝光,我們也有『共同製作』的概念,把其他出版社當作我們內容的夥伴,一起把產業做大。」

➤購買與閱讀之間無斷點:漫畫在平台與出版社的不同之2

對一般出版社而言,內容的載體是書本(紙本或電子書),銷售通路在網路書店或實體書店,行銷則仰賴社群軟體。但對網路平台來說,這些行為發生的環境,可以是統一的。

陳韻茹表示:「我們很擅長使用所有數位行銷的工具。漫畫是數位內容,放在數位載體上宣傳,我們相當有經驗,包含引導beanfun!原有社群閱讀,以及外導SEO投廣吸引更多讀者。」

相較於傳統內容產業,數位平台與讀者的距離較近,讀者只要點擊,立刻就能看到內容。因此,問題反而在於:營運上怎樣讓更多人產生對故事的興趣,以及IP後續的留存,這就要靠故事本身的實力了。

➤平台是消費者行為的觀察場:漫畫在平台與在出版社的不同之3

目前漫畫出版社與各大網漫閱讀平台之間,大多保持友善的互惠關係。作品刊登於平台,能提高曝光度,進而刺激銷售。對出版社而言,與平台的合作可換取行銷上的助益,1萬人看過的作品,和50萬人看過的作品,對於版權銷售的成交金額影響甚鉅。IP的點擊率、知名度和IP的價值關係密切,因此,彼此的合作是互惠的。

然而,出版社的獲利點,大多止步於書籍銷售的完成,更大的獲利點則停滯在影視版權銷售之後,影視授權可能就是IP價值的天花板。但對橘子集團來說,作品的商業價值可以從更多方位去促成。

橘子集團本身設有大數據中心,IP策略發展部新招聘的數據分析師,則是讓漫畫星與文學星的相關數據可以與集團大數據中心做資訊對話。陳韻茹表示:「以往大家看到的數據,可能是MAU(月活躍用戶數)/DAU(日活躍用戶數),其實重點不是這個,而是『使用者行走路徑』的模式。」

舉例來說,Netflix的「隨機播放影片」,透過AI演算推估觀眾的觀影喜好,預測可說相當準確。而beanfun!的服務中,則設計了各種與使用者生活產生關連的方式,陳韻茹提到:「假設我們最後發現漫畫或小說的使用者,很習慣到特定通路購物,或者進有閑買的東西常是同一類別,自然就可以把該類別擴大,讓更多人進來買。這會是全集團作戰的型態。」

陳韻茹以「數據柯南」來形容數據分析師,她說:「少了這位翻譯者,你就是撈不出有用的數據。」透過數據分析,建立不同報表,將各式各樣的數據與資訊並陳,有助於做出更準確的商業判斷。

目前全球各地的內容工作者都十分仰賴大數據系統。讓多種內容出現在數位平台,可以全面了解讀者的組成與喜好,這樣的數據對各種投資評估與內容企畫,有著莫大的助益。

➤在出版之前,更重要的是娛樂

台灣漫畫近年發展興盛,得力於2018至2020年文化部整備漫畫產業環境的政策,以前瞻計畫預算編列了漫畫輔導金3.3億。然而,創作者若希望獲得補助,必須先撰寫標案或補助案的企畫書,審理過程中,申請補助者可能對評委喜好有所預設,評審的喜好也可能會決定補助規模,兩者多少都影響漫畫的企畫。比如說,只要接受補助,很可能作品企畫即朝「文化」、「歷史」面向傾斜。這個現象促成的成果是,近年許多成功、富口碑的案例多聚焦在台灣歷史,但許多專家也疾呼,應該讓台漫出現更多商業嘗試,鼓勵異業合作,甚至在企畫之初即應聚焦商業市場。

台漫的發展歷經數次中斷停滯,過去幾年雖然得到能量的補充,但是否足以接受商業市場的考驗,恐怕還是得打上問號。如今橘子集團以大型企業的規格加入戰場,少了政府補助的拘束,確實有機會自成一股能量。

「打開我們編輯台目前企畫的內容,只要具有『娛樂性』,即使是很極端的題材我們也接受。」陳韻茹自言,她很喜歡看CCC創作集的內容,也認為漫畫出版社如大辣與蓋亞,已經有主力經營的面向與觀點,在現有環境下,漫畫星則選擇往更通俗的面向發展。

這個定位,與母公司為遊戲代理起家的背景很有關係。「我們有針對ACG族群開發IP,他們熟悉的世界觀完全是從遊戲出發的,是娛樂導向的作品。」因此漫畫星沒有文以載道的包袱。

➤網路平台反饋快速,但IP的獲利能量,不能單以瀏覽數觀之

資深的漫畫家或許都經歷過編輯拿著讀者來函回報意見,甚至以此要求調整作品內容的例子。說來或許令人莞爾,但也可窺見過去的漫畫往往是等到出版後,才能獲得讀者的反饋。

網路平台的反饋速度則相當快速,「第1話、第2話,每一話的觀看人數是遞增或遞減,都一目瞭然。」一旦發現數字產生預期以外的變化,經營者可以即時研究問題點,回到作品內容,或投注行銷資源,及時改善市場的回應。

陳宏睿提到,外界看到的瀏覽數只是非常表面的數字,其實瀏覽數必須搭配更多數字,才能檢視出它的意義。比如,有些作品可能瀏覽數不高,但課金率高達80%;有些高瀏覽數的作品課金率可能只有5%、10%,這些都具備不同價值。

台漫的獲利關鍵在哪裡?收費機制的設置對各平台來說都不是難題,陳韻茹認為「最終取決的,可能還是『故事』」。台灣其實已經出現非常分眾的市場,比如百合題材,流量或許不大,可是讀者donate能力很強,ARPU很高,這也是很成功的。一個IP要在哪一個指標上被檢視為「成功」,其實有很多思考可能。有些IP也許不完全出自創作者的構思,而是一開始就思考整體布局的「企畫IP」,甚至可以連動旅遊、潮流品牌等不同的消費層面。

➤殘酷淘汰機制,有益商業平台的健康

橘子集團已累積了豐富的遊戲代理經驗,陳韻茹提到,一套產品推出後,必然會期待它能成功,上線後最大的檢核點首先是下載數,下載數呈現市場的第一反應,而留存率則關乎遊戲的營運,或者是後續的ARPU。

每一套作品背後,可能都有幾十人的團隊在營運,這就是成本,是可以計算得出來的。對經營者而言,如果讓表現不佳的遊戲無限期經營,團隊會被消耗。這點用在漫畫內容也同樣適用,若經營者用盡各種方法,依然無法將作品的黏著度養起來,自然需要及時停損。

陳韻茹舉例,若一本漫畫雜誌共有25個IP,前10名或前15名,都是應被持續投注心力的,而21到25則是沒有取捨空間的,理應被腰斬;最重要的取捨,其實只在17到20名左右的作品。

陳韻茹提到,橘子集團既然投入漫畫市場,就不會是短期的投資,因此也會有殘酷的淘汰機制,以維持內容的品質與平台的健康。「不能讓優秀的編輯一直陪伴不夠成熟的作品,應該建議創作者果斷放棄,趕快企畫下一個可能成功的作品,搶進前10名,才不會有無謂的消耗。」她如此表示。

「最終我們是對台灣原創作品內容有信心才敢來做,不可能抱持著慈善心態,因為我們要對股東負責。」陳韻茹表示,未來漫畫星將呈現更多精采的作品,也會盡力引入大手的作者。

➤打造「週更」的產業環境,原創IP留在地企業

條漫市場上,韓國前有Line Webtoon,近有Kakao Page,都對亞洲鄰近的台灣著力經營。橘子集團認為,國外平台的核心業務是刊載權和衝流量,而橘子集團則希望能發展台灣原創IP的各種可能,這也是該公司自認能吸引在地創作者簽約的重要原因。

台灣目前較熱門的漫畫平台多是外資,韓國已累積了十幾年的經驗,數位平台不會滿足於一年只出十幾本書,目前的問題,是如何支撐起消費市場應有的量能。陳宏睿表示,台灣漫畫產業還需要一段訓練的時間,無論創作者或產業人才的質與量,都還有很長一段做中學的路。唯有如此,台漫的產能才會穩定。

陳韻茹則強調現階段將致力協助作者適應「週更」的創作模式:「週更對於用戶習慣的養成真的非常基本,沒有辦法,就是得這麼做。『雙週更』已算是我們的底線了,最好能週更,但週更跟產業的結構有密切關係。」

漫畫星的目標,是未來固定推出20到30部有週更能量的原創作品。然而,台灣創作者大多習慣單打獨鬥,即使有助手也無法善用,橘子集團將協助作者拉高產能,必要的話也許建立助手制度、工作室機制,或者促成對漫畫感興趣的創作者與線上漫畫家的合作。

➤閱讀,不只是閱讀

去年上線之初,漫畫星還未推出自家作品,僅只串聯不同平台與出版社的作品,而專訪進行之際,也還未能述及漫畫星平台的原創作品。本文刊登時,漫畫星已正式推出首部平台原創作品《Happy Ending 留到穿越之後》。

訪談最後,Openbook請教陳韻茹與陳宏睿,希望如何打造漫畫星的閱讀娛樂體驗?陳宏睿提到:「我希望為漫畫星設計的閱讀體驗是『不只是閱讀』,比如滑一滑突然有『寶箱』出來。這不能亂做。讓更多互動發生,讓讀者沉浸在內容的世界,是閱讀體驗,但不只是閱讀。」

陳韻茹則舉了三點:首先,希望漫畫星成為台灣漫畫的指標平台;其次,希望漫畫星值得被創作者信任,也不辜負創作者的信任;最後,她希望創作者在漫畫星得到應有的報酬,「在創作者得到好的利潤前,橘子集團可以讓利到很遠。」她感性地表示,希望未來她個人最愛的漫畫,都是來自自家開發的作品。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

【數位漫畫平台】系列報導

若本專題對您有所助益……

「數位漫畫平台」系列報導中,我們觀察到日本偏向以「電子版」漫畫指稱數位形式的漫畫,有著強烈自紙本外延、轉化的思考;法國則以「數位」漫畫稱之,包含科技、數位藝術的概念,與紙本漫畫平行為兩種不同藝術。而台灣《CCC創作集》則偏向參考韓國模式,以半官方之力打造的數位建設。Openbook閱讀誌希望探知的是:數位漫畫平台在不同國度各自發展的脈絡,以及台灣未來可能的樣貌。若報導對您有所啟發和助益,歡迎以行動支持我們:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量