書.人生.何敬堯》推開恐懼之門:我與人魚、鬼、貓妖

我怕鬼。

我懼怕任何有關恐怖之物。

鬼魂、妖怪、邪魔、異形、貞子、鬼小丑……等等怪物,總讓我毛骨悚然,驚駭萬分。

猶記得童年時,大約五、六歲,常去一家位於溪岸邊的理髮店,店內陰暗角落有一個櫥櫃,櫃內擺放許多漫畫,讓顧客等待時可以自由瀏覽。我很喜歡閱讀櫃內的格鬥漫畫,也在當時喜歡上《城市獵人》漫畫,總是看得不亦樂乎。直到有一天,我拿取櫃內最底層的一本漫畫書,讀到人魚故事。我嚇到寒毛直豎,冷汗直流。

漫畫描述人類吃人肉,劇情鋪陳人肉其實是「人魚之肉」,並畫出某種人魚的外貌如同夜叉惡鬼,雙眼瞪大,滿嘴尖牙,逢人就咬。幼年的我,目睹人魚張牙舞爪的駭人面貌,當下心驚膽跳,連忙將漫畫書放回櫃子。等待理髮的時間,我如坐針氈,一顆心撲通撲通狂跳,凶狠人魚不斷迴游腦海,揮之不去。

「人魚好可怕!」

相較於其他孩童與人魚的第一次接觸是迪士尼的美人魚公主,我與人魚的初次邂逅竟如此提心吊膽。從此,我去理髮店時,再也不敢翻閱櫃內漫畫。我心中浮現黑色幻想,那個書櫃彷彿棲息不祥之物,四周籠罩詭異氣息,只要一靠近就讓我喘不過氣。我總覺得……人魚正躲在書櫃中。

那時,年紀尚幼的我,意識到一件事情:「原來,我很害怕怪物。」隨著年齡增長,我的生活經驗不斷印證此事。

從小到大,只要看到電視上播放的恐怖靈異節目,讀到書中的怪誕情節,或者瀏覽漫畫中的妖怪圖畫,總讓我不寒而慄,甚至晚上還會做噩夢。如果朋友與我一同觀看鬼片,朋友通常不會被戲裡可怕情節嚇到,而是先被我誇張驚嚇的叫聲與動作嚇到,導致朋友觀賞恐怖片的興致全無。

雖然我很害怕鬼,害怕妖怪,害怕任何有關恐怖之物,但是我人生旅途的方向,卻越來越接近鬼怪、妖精、怪物……這類黑色存在。近年來,我在文學創作與研究的道路上,主要以「妖怪、怪異」文化為主軸。

為何我害怕恐怖之物,卻每天鑽研怪物傳說,甚至還寫妖怪小說呢?

就讀清大臺灣文學研究所時,是我開始研究妖怪的起點。當時,我想研究妖怪的其中一個理由,是因為我很好奇,難道恐怖之物存在的意義只是為了嚇人?如果妖怪只是為了嚇人而存在,那麼也許可以針對這點找尋一種對策,讓我不再被妖怪嚇到。於是,我戰戰兢兢推開了恐懼的門扉,踏進黑暗中,期望能找到對抗怪物的法寶。

時至今日,我一步一步學習辨識妖怪的臉龐。雖然我尚未找到「不被怪物嚇到」的妙方,但已經不像從前那樣畏縮面對恐怖之物。

後來得知,童年時閱讀的人魚漫畫,是高橋留美子老師的作品《人魚之森》。故事描述一位漁夫吃人魚肉而永生,他孤單活了數百年,唯一願望是變回普通人類。但是,並非任何人吃了人魚肉都可以永生,如果體質無法適應,就會變成模樣可怕的「半魚人」,兩眼圓凸,尖牙利齒,會瘋狂攻擊他人。我小時候看漫畫,就是被這種半魚人嚇到。

漫畫創作的妖怪,真實存在嗎?我逐漸理解,妖怪的真面目,很多時候來自於人類的創造與想像。妖怪的誕生,呈現了人類對於世間道理、森羅萬物的觀察、期望、恐懼……等等反應。如同高橋留美子漫畫中,追逐人魚肉想獲得永生的人,被慾望驅使,結果卻淪落為醜陋的半魚人。

人們將心中幻影投射於妖怪之身,才創造出千奇百怪的怪物形態。妖怪是「真實的幻想」,蘊含著人類文明的黑暗面向。既然妖怪形體十之八九由人們賦予,那麼不同文化的人們,對於妖怪形象就會有不同想像。

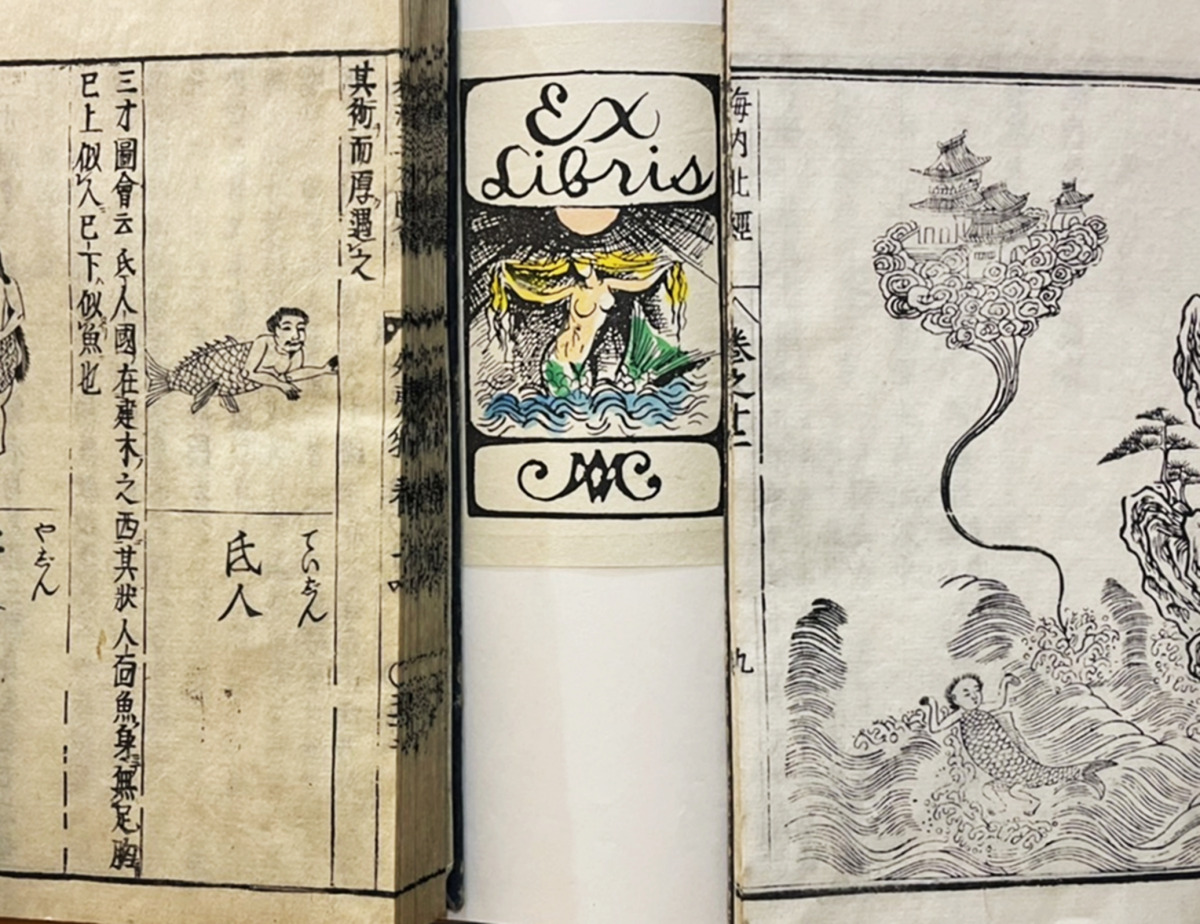

例如,明代畫家蔣應鎬描繪《山海經》的「陵魚」,人面魚身,兩手雙足,正在手舞足蹈,一旁雲朵隱藏著蓬萊山,暗示此境神祕魔幻。

江戶時代古書《和漢三才圖會》十四卷「外夷人物」篇章,描繪「氐人」這種人面魚身的怪異種族,則是有手無足的形象。

文學家西川滿出版的詩畫集《人魚燦爛》,書中附上人魚藏書票,由峯梨花刻製,西川滿手彩,則是西洋人魚曼妙姿態,金色長髮垂肩,看似慵懶愜意。

爬梳各國各處、不同社群所流傳的妖怪紀錄與圖像,我認為怪物的型態與內涵,會受到不同的時間、不同的空間、相異的人類社群文化所影響。就算是同一種妖怪,也會擁有五花八門的形象。因為,每隻妖怪都是由人類餵養而成,最後妖怪會長成何種樣貌,端看人類投餵何種食物。

例如人魚,可以像是迪士尼的可愛美人魚,也能展現出高橋留美子漫畫中「半魚人」邪惡外型。我漸漸明白,也許並不是人魚很恐怖,而是人魚背後隱藏的人類意念太過黑暗恐怖,才會讓怪物擁有驚嚇的面貌。

講到驚嚇,另一種讓我很害怕的存在是「鬼」。我與「鬼」的初次邂逅,大約也是五、六歲。

那時候,我住在三合院,鄰居叔公過世,三合院搭起棚子舉行喪禮,棚子側邊懸掛「十殿圖」,描繪凡人進入地獄十殿接受審判的場景。鬼差鬼卒懲罰惡人有各種方式,例如拔舌、油鍋、刀山、勾腸……等等讓人目瞪口呆的刑罰。我目睹紅鬼綠鬼懲罰人們的殘酷行為,嚇得魂飛魄散,回家後連續做了好幾天的噩夢。

因為童年經驗的影響,我一直以為,鬼怪只會嚇人。鬼怪嚇人,是為了教導人們要行善積德。不過,我這幾年也逐漸意識到,「嚇人」只是妖怪的其中一項能力而已。有時候,妖怪、鬼怪存在的目的,並非嚇人。

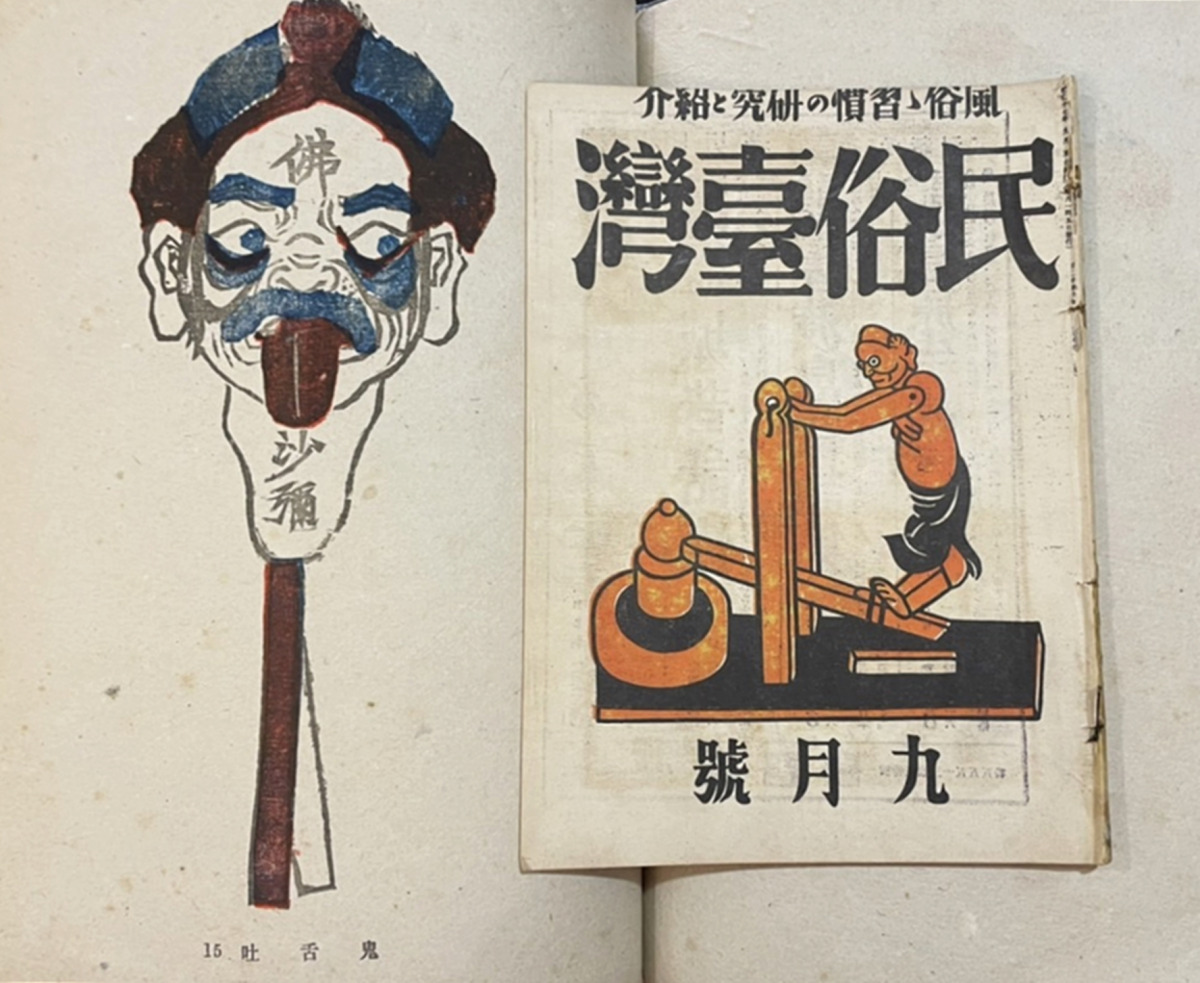

日治時期,臺灣人會製作一些關於鬼怪的趣味童玩,這些鬼怪玩具的存在意義,是為了娛樂人們。例如有一種「吐舌鬼」玩具偶頭,內部有竹串機關,只要扯動竹串,鬼怪玩具的舌頭與眼球就會作出相應動作,妙趣橫生。1936年出版的《版藝術:台灣土俗玩具集》書中,就有版畫作品記錄了這種奇異玩具。

1942年9月號《民俗臺灣》,封面是「鬼玩具」,立石鐵臣繪製。這項鬼怪玩具由木頭製成,鬼怪握住鐵棒的地方,有一個手把,旋轉手把,就能讓杵上下移動。立石鐵臣不太清楚這是鬼怪正在搗糕,或者是仿造地獄場景。不過立石鐵臣認為這項玩具:「構思也好,美感也好,可說傑作。」

雖然日治時期的鬼怪玩具很難流傳至今,但是藉由書冊記錄的圖像,今人也可以得知曩昔臺灣創作者就會以鬼怪作為玩具題材。鬼怪不只是嚇人而已,實際應用於玩具、娛樂領域,鬼怪也能具備挑動人們童趣心情的特殊能力。

妖鬼的存在,其實很有潛力多方面發展。我強烈意識到這一件事情,是在清大臺文所讀書的時候,我在課堂上讀到臺灣文學家西川滿的作品。

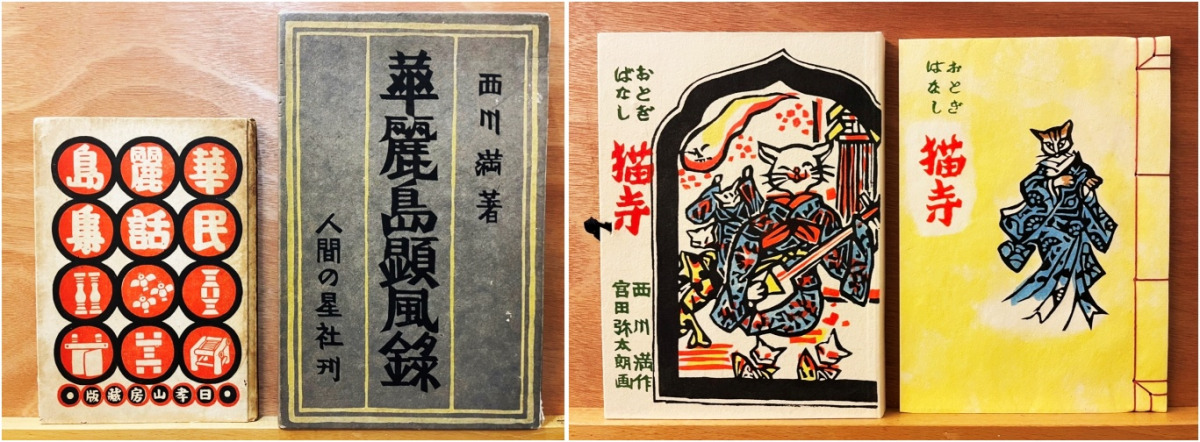

當時的閱讀文本,是西川滿的《華麗島民話集》與《華麗島顯風錄》。走入西川滿字裡行間,天女散花般的景致讓人目不轉睛,臺灣神奇民俗故事交織成華麗迷宮。

民俗故事經常與妖鬼相關,所以西川滿也有相關創作。例如〈過火——宜蘭新興天神宮祭〉,描述宜蘭天神宮過火儀式,西川滿註解這間宮廟的守護神是由山貓妖怪變成。

貓妖竟能成為廟宇神明?此事讓我很訝異。藉由西川滿的作品啟發,我一路調查臺灣民俗文化,赫然得知此事是常見鄉土故事。例如高雄民譚,昔日紅毛港周圍樹林常有「死貓吊樹頭」的習俗,導致貓鬼顯靈,於是人們認為樹林附近小廟的神明是「貓仔公」。除此之外,金門也有「貓仔宮」,民間傳言曾有貓被殺而作祟,於是人們建立小廟祭祀。

西川滿應用妖鬼文化,不只是文學創作,連美術設計也顧及。例如,他經常在書本版權頁附上黑色老虎圖畫,黑虎造型來自「外方紙」的黑虎紙錢。黑虎是一種恐怖妖怪,法師道士會使用這種外方紙驅逐黑虎妖怪。

西川滿的創作,刺激人們對於妖鬼文化的另類想像,也讓人們得知「妖怪、怪異」在文學藝術等等領域有著極大的發展空間。

雖然這幾年來不斷研究妖鬼故事,但我也沒有完全克服對於怪物的恐懼之心。事實上,我仍然像小時候那樣,害怕齜牙咧嘴的怪物突然撲過來,與朋友一同看恐怖片時,我仍會被厲聲警告不准突然發出尖叫聲。

儘管如此,在妖鬼創作與研究的旅程中,我也逐漸發覺妖鬼故事的不同面向。雖然妖怪真的很嚇人,但是妖怪也非常有趣,因為妖怪千變萬化,擁有各種形貌,象徵「未知的世界」。未知,雖然是恐懼的來源,但是它也讓人著迷,因為它代表著無限的探索空間。

我怕鬼,我怕妖怪。但我也同時認為,妖怪很有趣。●

何敬堯

臺中人,定居大肚山。臺大外文系、清大臺文所畢業。寫作主題包含奇幻、歷史、推理、妖怪。榮獲全球華文青年文學獎、臺大文學獎、臺北縣文學獎。中正大學駐校作家。作品被改編為漫畫、手機遊戲、桌遊、音樂劇。

歷年出版書籍:《妖怪臺灣》獲金石堂年度十大影響力好書、《妖怪臺灣地圖》獲文化部中小學生讀物選介、《妖怪鳴歌錄》獲臺灣文學館好書推廣、《華麗島軼聞》(合著)獲博客來OKAPI年度選書、《都市傳說事典:臺灣百怪談》。

話題》出版市場真的回溫?200億,在出版與零售通路的不同意義:對2021年國圖報告的補充

國家圖書館於3月17日發布《110年臺灣圖書出版現況及趨勢報告》,提到圖書市場的回溫,以及出版品量大幅增加,引起業界討論。本文延續〈2021各大書店通路與暢銷榜觀察〉,補充該文發表時尚未統計完成的全年營收數據,並以產業角度解讀國圖的報告。

出版產值近年首次回到200億

➤市場真的回溫了嗎?

筆者曾依據財政部2021年1至10月的統計資料,推估出版業去(2021)年全年營收約在190億左右,最後統計顯示,實際營收來到200億。這項數值引發業內廣泛討論,因為「感覺上」書市並沒有明顯的回溫跡象。

相較於2020年出版產值的190.4億,去年10億的成長值相當於5%,對成熟產業而言可說是相當顯著的比例(雖然這5%其實正好相當於「圖書免稅」帶來的利潤,嚴格說來不算成長)。此外,產值回到「2」字頭,也具有一定程度的指標意義。

本文因此進一步拆解2021年各期營收走勢(財政部資料每雙月為一期),藉以一探:市場真的回溫了嗎?那10億到底從何而來?

根據2018年至2021年的統計,整體趨勢歷年來尚稱一致,2021年的10億成長值,主要來自兩個時間:

➤3至4月出版產值較前期成長20%

比較明顯的落差是在3至4月。國圖報告中提到,部分原因來自書展停辦,貨量轉移至書店通路所致。2018年和2019年同期產值都是32.3億左右,比前期(1至2月)的成長分別是18%和14%。這兩年書展都是正常舉辦,但因農曆年期間書業多半停止出貨,因此1、2月的營收比較低,屬正常現象。反倒是2020年3至4月只有29.1億,比前期僅小幅成長3%,應該是當時疫情正嚴峻之故。

歷年第一期產值都落在28億上下,2021年初則達到近30億的門檻,是這幾年最好的。而2021年3至4月營收為35.9億,較前期成長20%,比歷年的幅度都大。

➤11至12月:各家促銷活動可能是重要推力

從年度曲線可看出,無論疫情前後,營收通常都在下半年逐步成長,直至年底為高峰,這幾年的11至12月,此現象愈加明顯。2018年11至12月產值為40.2億、2019年為40.6億、2020年為41.8億、2021年則達42.5億。推測可能因五倍券、藝FUN券刺激買氣,且愈來愈多通路以「年度百大」為名推出大型促銷展,或者參展的品項數愈來愈多(例如增加「百大」的名目,以便選入更多商品)。尤其去年年中的重挫,出版社和通路想必都將這類展售當作彌補營收缺口的重要活動。

2021年5至10月是疫情影響最嚴重的半年,但檢視數據便會發現,雖然實體通路大幅減少進貨,這半年的表現與前一年台灣首次面對疫情擴散危機的狀態相比,並沒有顯著的下滑。由於無法得知商品結構的實際變化,只能根據暢銷排行榜和出版社的個別反應推測,撐住營收水準的可能是童書、生活、心理、理財等疫情期間在網路通路較多人購買的類型,而人文社科或比較依賴實體通路的書種則受到的衝擊較大。

圖書雜誌零售銷售近年首次跌破200億,較前一年衰退10億

➤1至2月持平,3至4月成長

落在1至2月期間的農曆春節假期,對大部分通路而言是重要的銷售時段(但並非全數,有些書店會休息,或是商圈屬性在年假時較為清淡),營收落差不會像出版業那麼大。但前面提到出版業在2021年1至2月時表現為歷年最佳的現象卻未反映在通路上,零售額僅與去年持平,推測年前一波小型社區感染導致出門人潮減少,削弱了年節效應。2020年3、4月時,疫情初起,通路可能因營業額下降而減少進貨;但2021年同期疫情尚稱平穩,加上國際書展取消,因而出版社有部分貨量轉移到通路舉辦活動或書展,因而成長較多,但還是不如出版的幅度明顯。

➤5至10月:實體通路非常嚴峻

疫情對各行各業的衝擊都很嚴峻,5月份三級警戒發布後,零售銷售當期營收只剩下24億,是近年最低點。7至8月雖然回升至29億,但由於暑假是通路旺季,這個數字與歷年相較還是有5億的落差(約15%)。且在實體通路仍非常嚴峻的狀態下,這段時間的回升金額,應該有一定比例的營收流向網路通路。

➤年底(11至12月):小型書店面臨危機與挑戰

2021年最後的兩個月,營收達到40億門檻,為歷年最高。如同前文所述,在疫情回穩之後,原本就是各大通路營運重點的「年度百大」,在擔負著自身和出版社的期待下,提前開展或擴大規模者所在多有,或許是為這段時間營收帶來挹注的主因之一。當然,這些做法都以連鎖和網路通路為主,小型書店的狀況可能因此反而更不理想。

最終,2021年圖書雜誌零售銷售總額為190.2億,較2020年衰退10億。與出版業的走勢正好相反,這是近年來圖書銷售第一次跌破200億門檻。因此,若將出版業產值成長5%結論為「出版產業回溫」,可能過於簡化整個出版上下游產業的結構了。

2021年與往年相較,可看出3、4月較2020年同期略有成長,但再與2018、2019兩年比較仍是衰退,5、6月的零售產值更是近年最低。7月之後雖然很快回升,但直到年底才受到加碼券和促銷效益而顯著成長,這股買氣能持續多久,尚有待觀察。

➤電子書銷售趨緩

在進一步分析拆解數據時,筆者也觀察到一個值得注意的現象:疫情期間勢不可擋的電子書,走勢在年底稍微趨緩了。2021年11至12月的營收為1.3億,未若5至8月屢創新高那麼搶眼,最終全年占比為4.2%(而非原先預估的4.5%)。1.3億仍然是電子書在歷年同期的最佳數字,不過在皆以雙位數成長的市場中第一次出現下滑走勢,或許思考下一個突破方式的時機已到。

新書出版量真的有所成長?

由於圖書免稅政策上路,2021年的ISBN申請數量與歷年相較異常上升。國圖在報告中提供的出版數據為新書出版總量57,710種,與前一年差異為2.2萬餘種,「較往年成長六成」。圖書出版的蓬勃固然是創作自由的象徵之一,但細讀資料後便可發現,數量急劇增加其來有自。

電子書往年的申請量僅約1、2千種,2021年大幅增加約1.5萬種,達17,453種。這個數值主要是因為圖書免稅政策實施,實無法以此作為判斷電子書市場成長和圖書出版多樣化的依據。

同時,這增加的2.2萬種書,成長最多的前五大類別為考試用書、漫畫、小說、人文史地和教科書,加起來將近1.5萬種(報告中未逐類細分紙本書和電子書),其中考試用書與教科書、漫畫、輕小說,都是免稅政策上路前較少申請書號的出版類型,這七折八扣下來,2021年的新書出版量是否真的有成長,可能要打個問號。如果扯遠一點,就算真的有成長,改版書或公版書的占比高低,或許也是值得觀察之處。

國圖報告中還有一個數字讓人特別在意。以往年度出版量超過100種的出版單位約莫在4、50家之譜,但2021年突然翻倍成長,達到101家。根據書號申請的變動趨勢,相信其中包含不少考試用書或漫畫出版社,但是比例不得而知。如果都是這樣的情形,倒無需過度擔心,反而若是一般出版社突然大幅增加出書量,才該有所警惕。業界最先想到的,其實是「出書換現金」這種不健康的營運體制,藉由大量出版新品,以書養書提高週轉,並不是好現象。

台灣書業因為缺乏透明、開放的統計數據,能作為分析依據的資源很少。每年在觀察市場時,幾乎只能依靠財政部的資料(出版:5813-11實體書籍出版、5813-12數位書籍出版;零售:4761-12書籍、雜誌零售),和從各通路的新聞稿、只有名次沒有銷量的排行榜進行各種推測。

以筆者的狀況而言,其實對通路的銷售規模和單書的銷售能量也都是霧裡看花。國家圖書館願意花費心力整理數據立意良善,不過出版品資料的管理統計,與市場要面對的營運實況畢竟有所不同,因而以不同角度撰寫此文,酌為參照。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量