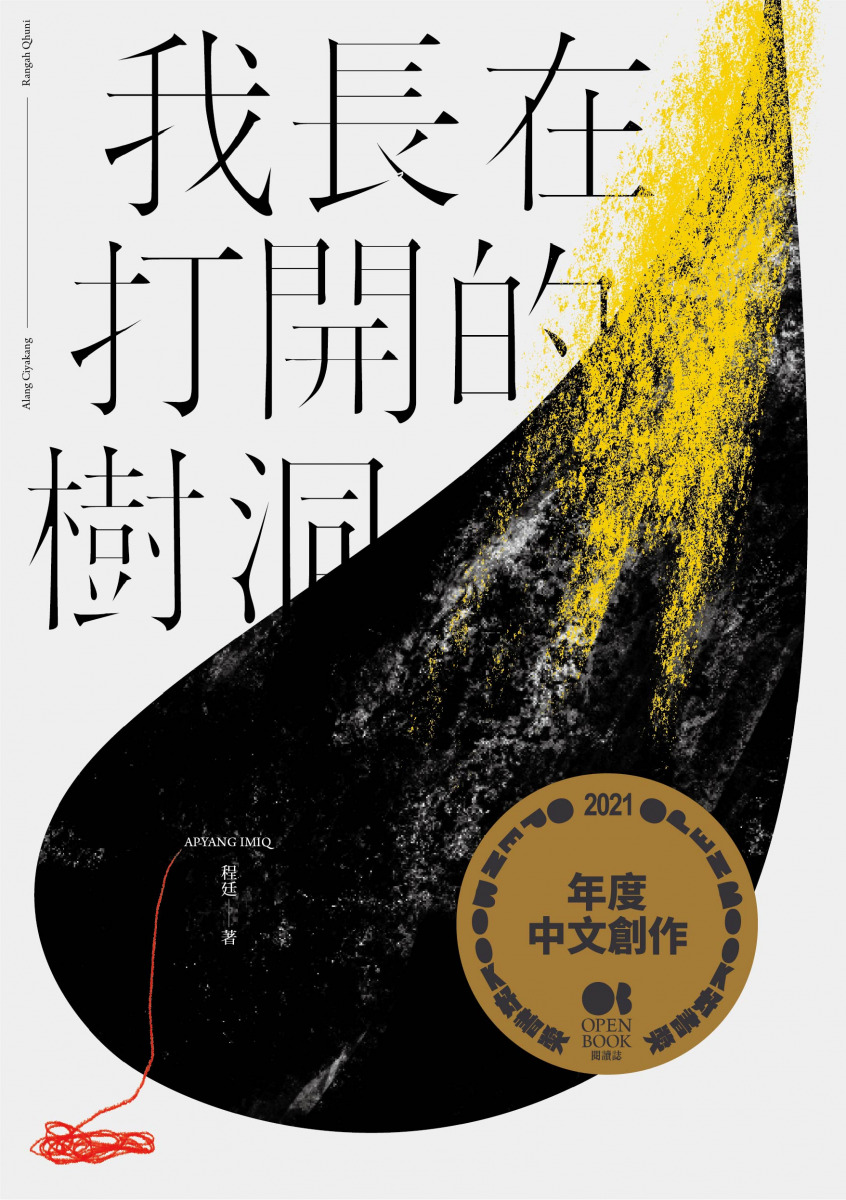

2021Openbook好書獎.年度中文創作》我長在打開的樹洞

▉評審推薦語

黃麗群(作家、《新活水》雜誌總編輯)

評審會議上,討論到《我長在打開的樹洞》時,我面露難色:「他⋯⋯就很會寫⋯⋯我不知道要說什麼⋯⋯」有些事物的亮處確實難以解釋,讓我想起國中課本裡摘選《老殘遊記》那一段:「他的好處,人說得出,白妞的好處,人說不出;他的好處,人學得到,白妞的好處,人學不到。」

Apyang Imiq(程廷)也是這樣,其寫作很難讓你在一瞥之中馬上捕捉到某種時新跳色的發紅與豔麗,或火速為那豔麗而傾倒,《我長在打開的樹洞》的語言簡樸近乎簡單,謀篇的戲法是不變戲法(有時甚至到了有些傻氣的地步),但正因為這種簡單與不變戲法,就非常考驗寫作者對「訴說」這件事的掌握程度。

他寫在支亞干務農的日常,寫移除一株孱弱小米時的心痛,寫翻土,寫火雞,寫編織,寫家鄉的用水,寫當代原住民與社會系統及自然環境之間看似微細但深密盤纏如樹根的彼此進退,結合非常出色的白描功夫,其章法、節奏、行與停,都在十分恰當的位置。儘管有不免顯得鬆軟(但並非鬆散)之時,但這些鬆軟往往適時揭露出一種溫柔:這正是為了深切訴說而寫,而不是取用議題為作品保駕背書。

也因此,此書且有一種渾然天成的娓娓道來,這件事難以量化,難以技術性地分剖,然而但凡稍懂文字能如何操使形象幻術的讀者,讀時必能明白:這是真心在說真心事的一本作品。在如今已習以為常用盡力氣做從容的感傷風格之中,這樣的訴說不能更寶貴了。●

▇獲獎感言

▇獲獎作家:程廷(Apyang Imiq)

- 【延伸閱讀】書評》一個Teywan(平地人)的閱讀筆記:讀《我長在打開的樹洞》

- 【延伸閱讀】疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊地方空間

- 【延伸閱讀】疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊日常運作

- 【延伸閱讀】疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊伴侶和料理

|

|

|

作者簡介:程廷(Apyang Imiq) |

我長在打開的樹洞

我長在打開的樹洞

此生,你我皆短暫燦爛

此生,你我皆短暫燦爛

2021Openbook好書獎.年度中文創作》我家住在張日興隔壁

▉評審推薦語

陳佩甄(國立政治大學台文所助理教授)

這一本悼亡之書,也是一部續命之作。

從家的座標開啟展成星點般的、微微放光的記憶網絡,內裡暗潮洶湧。而一篇篇主題與情感皆十分凝聚的散文作品中,輻射出的橫向人際關係,是為了扶住另一條充滿重量的縱軸:生命共同體與倖存的經歷。

雙胞胎若慈(作者)與若暉(逝者)成長於成功嶺山腳下的家屋,就在名為「張日興」的雜貨店隔壁。這實體空間的「家」結構古怪頹圮,預示了軟體的「家」的非典型與失能,卻也成就了雙子自行造「家」的必然。因此家並非理所當然恆常不變,在缺席與補位、離家與返家、各個暫時的居所間,家的意義被拆解、重構。甚至在手足因病離世後,共同體的記憶便成為倖存者家之所在。

而無論是在描寫兩人共同經歷過的無以為繼與福至心靈、喜歡的地理空間遊戲漫畫與飲食、幼時乃至病中的身體苦難,全書的文字基調輕鬆靈巧、幽默暢快,但讀著讀著就眼睛出水、嘴角上揚卻緊捏著手心。這本作品最難得之處,或許在於書寫自身感受時張弛有度,細細道出沒有隱藏,讀來卻也不暴露。但讀到妹妹臨終時刻,我們幾乎以為作者也會因為靈魂與共同體的另一半離世,而隨之安靜的溺水、消失。

由此書頁轉到散文集的最後一部,也開啟了新的閱讀。因為不同於前面的篇章,最後一部取自專欄書寫計畫,將文學少女雙胞胎的對話以想像的形式「虛構」,宣示了書寫這項志業於作者之義,並以双子之名延續。●

▇獲獎感言

▇獲獎作家:楊双子

作者:楊双子

出版:寶瓶文化公司

定價:330元

作者簡介:楊双子

本名楊若慈,1984年生,台中烏日人,雙胞胎中的姊姊。百合/歷史/大眾小說創作者,動漫畫次文化與大眾文學觀察者。曾獲國藝會創作補助、文化部創作補助、教育部碩論獎助。出版品包括學術專書、大眾小說、動漫畫同人誌。近作為《花開時節》、《撈月之人》,以及合著小說《華麗島軼聞──鍵》。現階段全心投入創作台灣日治時期歷史小說。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

▇2021Openbook好書獎

▇來看看超過350位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量