年度論壇 III》IP的各種可能:LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺vs.文策院副院長盧俊偉

2021 Openbook好書獎年度論壇「閱讀未來式」以三場論壇為未來拉開序幕。第一場因應疫情肆虐產生的變化,探討當文化內容產業無法與讀者實際接觸時,如何應用科技力量與讀者互動。第二場論壇將焦點移往遊戲產業,探討遊戲與原創文本結合的未來願景。最終場的本回論壇,則將視野轉向行銷面向,從漫畫閱讀看文創產業走在改革路上,如何因應讀者消費型態的轉變推廣市場。活動邀請深耕台灣漫畫市場多年的LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺,以及文策院副院長兼院內漫畫產業小組召集人盧俊偉,分享他們對於漫畫數位化的經驗與觀察。

■引入與創建:了解國際平台LINE WEBTOON與台灣文策院

王嘉綺:先簡單向大家介紹LINE WEBTOON,我們的母公司是韓國NAVER WEBTOON,2004年於韓國成立。執行長金俊九先生非常喜歡漫畫也與漫畫家交好,當時觀察到網路崛起與韓國紙本出版業逐漸蕭條,他籌畫推出NAVER WEBTOON,創立漫畫新紀元,2014年邁向全球市場並進入台灣,2017年成立LINE WEBTOON。

除了期待給讀者更佳化閱讀體驗外,LINE WEBTOON也希望讓創作者有更好的創作環境,並在IP產業鏈上做更完善建制。種種建制工作也在這些年中逐步構建,例如我們現在有子公司Lico提供漫畫產值增能,先前便曾推出以韓團BTS防彈少年團為構想的漫畫《花漾年華Pt.0〈SAVE ME〉》。影視部分也有Sudio n公司做延伸,今年8、9月便有上線一部由漫畫改編成韓劇的《柔美的細胞小將》。Nexflix前陣子非常火紅的《無法抗拒的他》也是我們子公司的作品。

除了上述的內容產業鏈建置規畫外,我們母公司未來也有個新計劃,在此跟大家分享:我們將與全球娛樂公司合作,讓IP在不一樣的平台產生更豐富的效益。例如與美國DC合作蝙蝠俠數位漫畫,預計明年第一季在台灣平台上線。以及與韓國娛樂公司HYBE將根據熱門韓團推出數位的漫畫跟小說,包含男團BTS、TXT、ENHYPEN合作對象,預計是在明年1月15日後會陸續上線。

盧俊偉:因為疫情許久無法與大家實體見面,這次看到活生生的各位特別開心。這裡我也先介紹一下文策院:成立了兩年多的我們是個行政法人單位,簡單來說就是介於政府與民間之間的半官方組織,除了引入人才與思維外,「韓國經驗」也是本院設立之初的重要參考。韓國文化創意振興院(KOCCA)在韓流創造過程中,提供相當助力也推動許多計畫,因此台灣便有許多人倡議應該要設立台灣的「TAICCA」,也促成了文策院的設立。

文策院有三大重要使命:產業化、整合化、國際化。文創產業相對於國家的其他產業規模較小,所以特別需要做產業規模擴大,也就是「產業化」。「整合化」則是因應現在內容分眾,不論影視、漫畫、遊戲要回收觀眾注意的難度都越來越高,因此必須出現整合,也就是IP跨域開發。最後的「國際化」,大家應該都了解,文創消費的目標受眾原則上屬於年輕族群,但台灣面臨少子化,人口減少,開發國際市場成為必然。以上這些要單一民間公司執行基本上都是不太可能的,但這又是民間企業所必需,因此文策院便誕生了。

■經營方式與未來目標

盧俊偉:我常和同仁說我們都是做工的人,正在做一台創造文化內容產業的國家級加速器。不只幫助作品變成商品,更要幫忙銜接所需的文化金融資源,打進國際市場。台灣漫畫產業在過去幾乎沒有原創作品,過往成功的商業模式是把日漫引進銷售。產業的變化往往源自消費者的變化,消費者變化則來自於科技的變化。現在人人都有手持裝置(平板或是手機),倚賴紙本的商業模式便受到挑戰,因此全世界的漫畫產業都逐漸轉往原創內容發展。

但我們要怎麼做?畢竟在台灣過去是沒有內容與IP產業的。做原創漫畫的成本比引進外國漫畫高,過程中更需花費許多心力,最後還不見得成功。這種高風險但具有潛力的狀況,在經濟學上我們稱為「市場失靈」。這種時候,公部門就應該行動,做有助於市場機制的計畫,建置未來產業走向正常化的前置作業。

如果用XY軸來看,假設Y軸是作品人氣,從小眾到大眾。X軸則為開發成本由便宜到貴,會發現「漫畫」這個點在圖的左下方,比較小眾、成本也比較低,位於右上角的是開發成本高,但是受眾大的作品,像是動漫、動畫、影視。

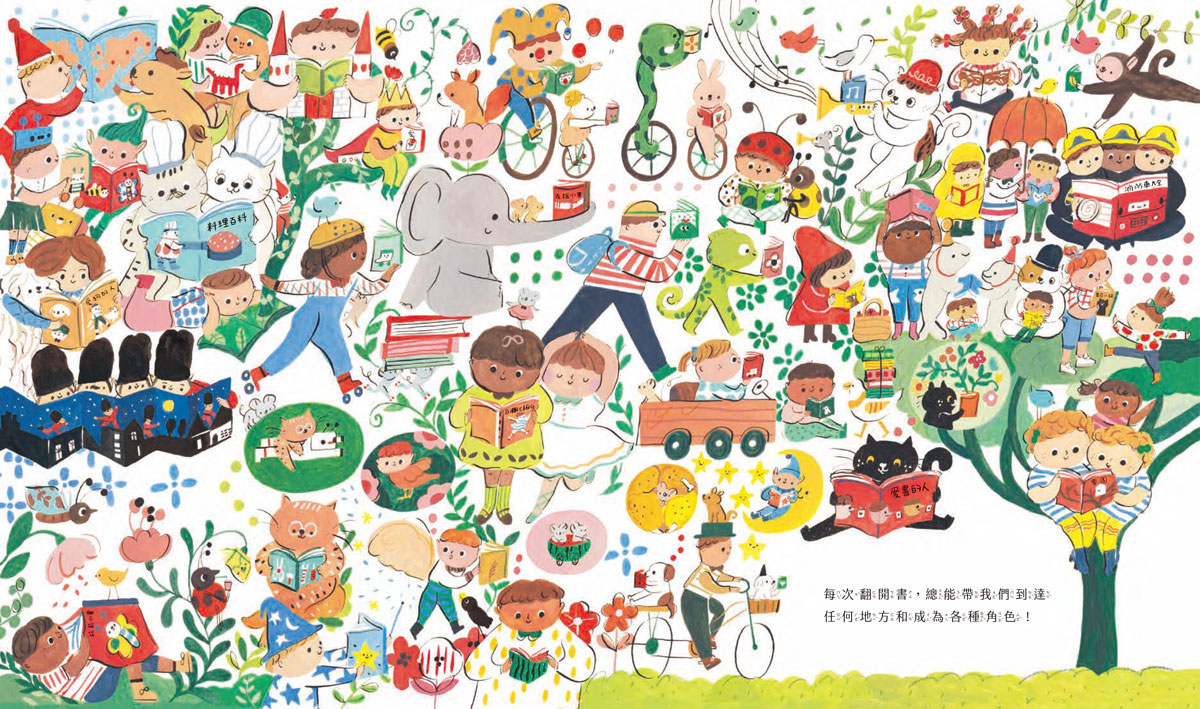

韓國的經驗便是將小眾作品累積一定人氣後,往大眾影視化發展,取得巨額收益。這樣的經驗模式對我們來說相當重要,過去我們對於漫畫的想像可能都停留在紙本漫畫,但是漫畫讀者已經面臨到分眾與市場萎縮的情況,我們必須促成它跟其他內容做開發,因此IP跨域轉譯對我們來說就是非常重要的策略。

所以,我會說文策院有兩隻腳,一隻在支持內容開發:推動包括人才培育、成立漫畫基地,從「CCC創作集」中培養實戰人才,以及將內容一源多用等。另一隻腳則是創建平台。在這市場失靈的情況,作為中介者的我們必須創建一條高速公路,讓車子/內容生產者能在上面跑。讓出版社在內容端能專精內容,我們則擔當下游平台工作,將業者組合起來,做成一個台漫大平台,組成一支準國家隊,帶領漫畫產業走向國際。

王嘉綺:我們進入台灣後確實也發現日漫對於台灣的影響,以及普遍社會對於漫畫讀者有著刻板不善於交際、比較宅的印象。LINE WEBTOON有個很重要的行銷概念,便是翻轉這個印象,希望可以讓現在的用戶覺得看漫畫是一件很時尚的事。

LINE WEBTOON作為網路平台有載體優勢,有別於紙本漫畫,可以增加動態閱讀、特效形式,讓大家在觀看漫畫時有不同的體驗。例如在每年民俗月時我們會邀請台灣創作者創作恐怖特輯,搭配動態與音效讓讀者有身歷情境的感受。LINE WEBTOON的社群功能也相當強大,讀者們可以輕易地在上面討論與擴散,創作者也可以得到讀者即時反饋,進而調整故事線內容。也由於我們有非常多作品被改編為動畫或電影,常能吸引觀眾回頭上來平台觀賞作品。

|

LINE WEBTOON擅於結合節慶、趨勢話題,於社群媒體上推廣漫畫作品。

|

在這些優勢之下,我們依三大方向進行平台行銷經營:一、積極與讀者社群互動,二、與其他品牌異業合作,三、針對受眾推行夥伴關係。

在積極與讀者互動層面,配合平台上有六成受眾為女性,我們針對其偏好發展出塔羅或戀愛議題,例如曾做過戀愛養成遊戲,結合三部平台作品男主角進行遊戲,讓讀者可以選擇要攻略哪位男主角。異業合作方面,我們也與KKBOX合作創建全球首部的音樂漫畫。同時也與蝦皮、MOMO等電商密切合作,不放過任何機會協助創作者推廣作品。

我們的用戶以13-24歲為大宗,約佔50%,大部分讀者是學生。因此去年我們推出「校園大使」,希望透過長期合作關係,推廣平台經營線下關係。LINE WEBTOON也會定期舉辦課程、交流活動,回饋台灣社會培育文創人才。透過行銷、編輯、設計等網漫特定領域課程,希望將知識交給下一代年輕人。

■我們最愛的角色

王嘉綺:談到最愛的角色,我覺得一個引人入勝的角色除了很可愛、很萌外,角色個性與故事性也非常重要。我曾是我們平台上相當知名角色「貓貓蟲咖波」的編輯。在公司平台上有許多貼圖,貼圖裡也不乏跟貓貓蟲咖波一樣可愛的角色。那咖波是如何在眾多貼圖或插畫市場中脫穎而出呢?我認為獵奇是最重要的因素,像咖波外表可愛,卻會突然把肉肉吃掉就是特色之一。

而回到行銷策略,在尋找合作夥伴或是異業合作時,結合角色個性也是相當重要的。例如咖波非常愛吃,於是今年夏天我們便讓它與跟知名甜甜圈合作推出產品。另外台中也有間日式風格的咖波屋咖啡,將角色與美食連結,成為台中新景點。

我個人最喜歡的漫畫作品有兩部,一是我們平台上台灣作者的作品《宅男打籃球》,這部作品非常在地化,講述原本抱有籃球夢想的男生,因為現實無法追求夢想,原以為自己可能一輩子都是魯蛇,但遇到一群朋友又重新開始追求他的籃球夢,成立「美又大」籃球隊。「美又大」是不是感覺很熟悉,早上常常轉頭看見呢?這個故事也呼應到現在年輕人對於追求夢想可能不夠勇敢的事情,我認為這部漫畫也間接鼓舞了許多人。

另一部我想推薦的是《全知讀者視角》,這也是韓國IP多元化很好的案例。它原本是韓國熱門小說,內容講述一位小說讀者突然穿越到小說中,而成為唯一一個知道這個世界會怎麼進行的人。擁有穿越、人性險惡,強劇情張力等元素的這部生存類作品,在NAVER WEBTOON上有9.7的評分,閱讀數也高達3.6億。這部作品今年也將在台灣推出,未來會有更多IP規畫。

盧俊偉:台灣有非常多優秀的作品,過去我們也曾與LINE合作貼圖、前往日本授權展、上海授權展做推廣。許多角色包含豆卡頻道、辛卡米克,無所事事小海豹都是我們過去曾協助前往國際的角色作品。未來文策院也將持續往這個方向策進。

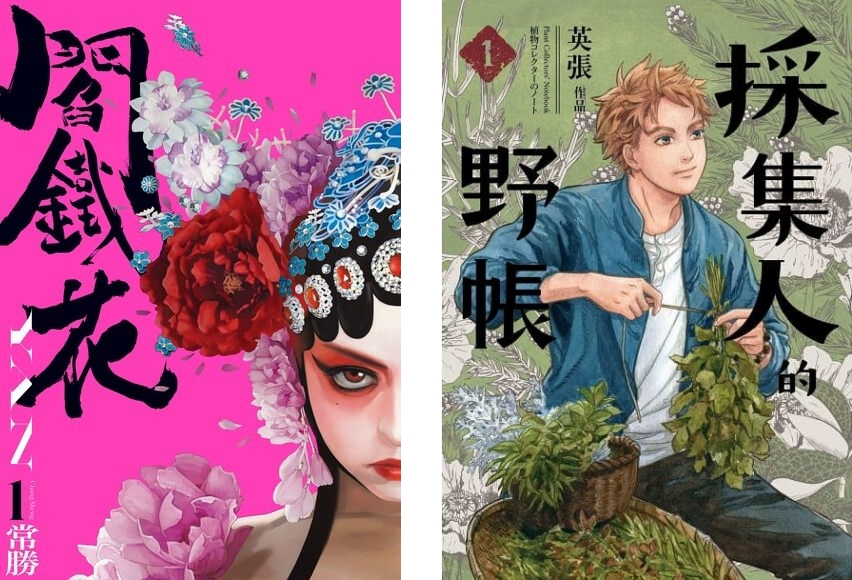

漫畫會因每個人的生命歷程,而有不同偏好。我個人比較喜歡知識型的作品,特別像CCC創作集上的《閰鐵花》或《採集人的野帳》我都非常喜歡。《採集人的野帳》講述1920年代台灣大正年間植物採集故事,英張老師花了3年時間籌備完整還原。這本書的畫風成熟度、故事鋪陳,高知識含量都足以堪稱是一部時代代表作,非常歡迎各位朋友去看。目前這些作品都是免費觀看的,不過未來就會收費,歡迎大家趁現在趕快上去看。

LINE WEBTOON與文策院,一者擁有國際漫畫NAVER WEBTOON資源,一者擁有過去台灣知識型漫畫資源CCC創作集,兩者的未來都著眼於內容增建、IP多元化,看似競爭拉攏優秀創作者,但其實是投入不同養分共同滋養著這塊新大陸,將創意推向無限。

■Q&A

以下是開放現場及線上觀眾的提問,邀請兩位主講人作答。

➤IP跨媒體改編一直是文策院主推的策略之一。近年也推動了《神之鄉》、《用九柑仔店》等作品改編或售出海外版權。而LINE WEBTOON上也有很多優秀的台灣IP,如《北投女巫》、《百鬼夜行誌》等。想詢問文策院有協助條漫IP改編動畫、影視,或促進異業合作的計畫嗎?

盧俊偉:如剛剛所說,我們會希望慢慢把漫畫的小眾IP往大眾的IP開發。例如《鬼滅之刃》就是一個成功的範例,當初還是漫畫時《鬼滅》讀者並不多,但變成動畫就非常熱銷,甚至將全年度日本整個產業的營業額向上提升,這樣的模式是我們未來的工作目標。

除此之外,現在連載作品我們也會積極地推動續作開發。因為一個熱門的IP讀者是重要關鍵外,要開發成其他內容,能不能成為長篇,劇情的豐富度與發展性是很重要的前提。所以我們現在有個方案是與出版社合作。若出版社已經有作品在洽談跨域改編,我們便會優先支持它進行續作開發,讓它成為未來的潛在超級IP。

我們一方面從漫畫內容努力,也一方面尋求影視助攻。積極地邀請已經跟我們簽署MOU的影視單位洽談合作可能。同時,持續推動國際授權展,讓IP增加變現率。

➤我是一位漫畫研究者,不久前問卷調查了約1000位的台灣條漫讀者。數據上,目前在台灣受眾以女性讀者為主,且訪談中有不少男性漫迷對於條漫感到排斥,認為LINE WEBTOON平台上都是女性向作品。然而實際上,台灣的男性漫迷族群龐大,同時也有不少男性向的漫畫創作者。想問LINE WEBTOON未來有開發男性讀者市場的打算嗎?

王嘉綺:其實LINE WEBTOON上有非常多男性向作品,剛剛有提到,我們女性用戶比較多大概占六成,但男性也有四成左右,所以男性向作品也是我們一直致力開發,也會持續從總部引進許多優秀作品,並邀請台灣作者創作。我也想分享,雖然男性可能只占四成,可是我們也發現男性讀者的黏著性非常高,願意課金的比例也很高,所以對我們來說男性讀者也一直是我們的耕耘方向。

➤(提問者補充):平台上有很多男性向作品我知道,像是《全知讀者視角》我也有看,很精彩。但是對男性讀者做訪談時他們提到,他們有些上過LINE WEBTOON平台,但看到推薦榜就把平台關掉了,因為上面包括人氣推薦榜或是書單都是以女性向作品為主。建議可以多簽一些台灣的男性創作者,像是韋宗成老師,如果把他引進來的話或許可以帶動一些男性讀者。

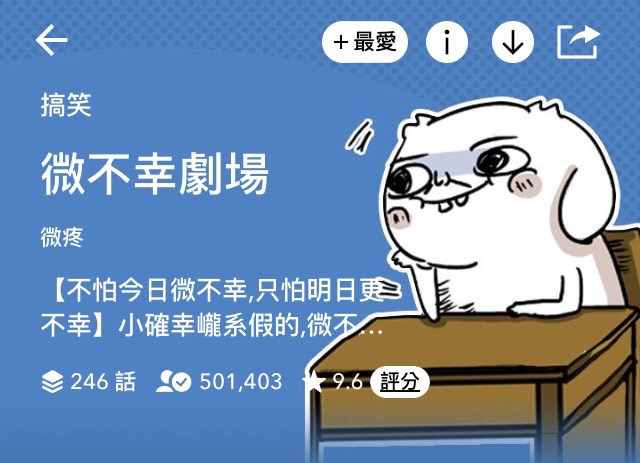

王嘉綺:您剛剛的回應我覺得是非常好的建議。韋宗成老師其實也有在我們平台上發表過作品,除了引進國外男性向作品之外,我們平台上也有許多台灣男性作家作品。像是現在還在連載的《百鬼夜行誌》的阿慢老師,還有之前在平台連載的《微不幸劇場》的微疼老師,這些老師都持續跟我們平台有很密切的合作,甚至每一年我們都會舉辦作家尾牙,邀請這些老師回來。我也希望未來這些老師會持續準備更多精彩的作品來我們平台上發表。

讀者推薦的關於平台行銷的建議,我們也會再做不一樣的嘗試,讓男性讀者也可以在我們平台上被滿足到。

➤好奇LINE WEBTOON孵育的台灣漫畫作品在國外市場的表現如何?

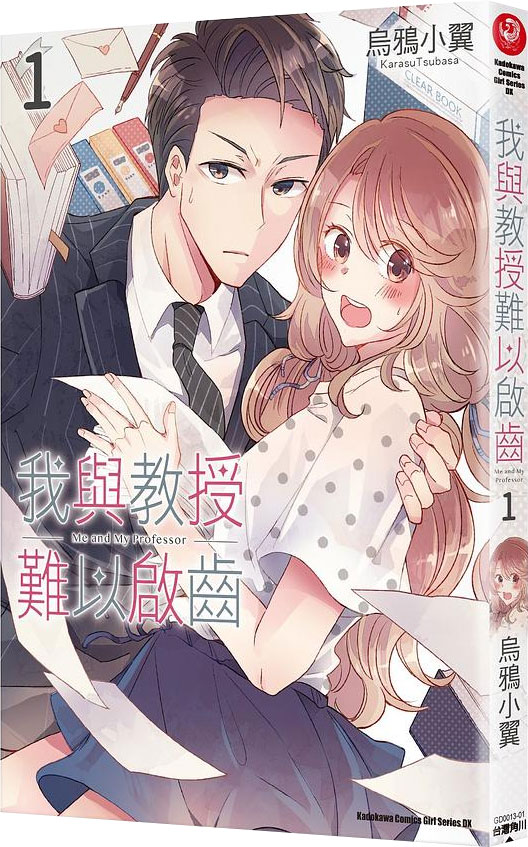

王嘉綺:七年來LINE WEBTOON已推動了36件台灣作品到國際發展。其中我想分享一個很好的案例是《我與教授難以啟齒》烏鴉小翼老師的作品,它成功在印尼與泰國上線,並一樣有搶先看的付費模式支持。目前在海外總收入已經大於在台灣稿費收入。推動到海外市場,無論在知名度或是收入上對作家都有很大的幫助。

王嘉綺:七年來LINE WEBTOON已推動了36件台灣作品到國際發展。其中我想分享一個很好的案例是《我與教授難以啟齒》烏鴉小翼老師的作品,它成功在印尼與泰國上線,並一樣有搶先看的付費模式支持。目前在海外總收入已經大於在台灣稿費收入。推動到海外市場,無論在知名度或是收入上對作家都有很大的幫助。

➤如果想要成為漫畫編輯的話,需要培養什麼樣的能力?

王嘉綺:催稿的能力(笑)……我開玩笑的。我覺得最重要的能力是對這個產業非常有熱忱。像我們團隊不論行銷、編輯或設計,對漫畫內容都是非常喜愛的。因為喜愛這些內容才能創造、打造出吸引人的行銷企劃或是作品。

漫畫編輯除了對內容喜愛外,我覺得對時下趨勢觀察與數據分析能力也是必備。LINE WEBTOON畢竟是數位的平台,我們每位同事除了設計外,每天都要了解後台數據。作品的數據除了編輯外,也會定期與作家做分享,這樣的數據可以幫助作家在故事線、畫風上做因應調整。

除了這些能力外,我覺得溝通能力也非常重要,編輯需要每天面對創作者,要溝通、情商,也要有高抗壓能力。

盧俊偉:從「CCC創作集」來說的話,編輯還要多一份研究的能力,因為「CCC創作集」相對於商業型漫畫多了許多知識含量,編輯要做很多的田野調查,做不同漫畫類型會需要不同附加的能力,這是我所看到的角度。

➤LINE WEBTOON長期耕耘台灣漫畫,想詢問「讀者付費」模式近年的發展趨勢如何?收費機制又會影響作品的流量表現呢?對平台發展有幫助嗎?

王嘉綺:這裡我想回到前面再補述一下,LINE WEBTOON進台灣有三大經營階段,第一階段是深耕內容,不斷地豐富內容,讓平台優質化,行銷上則是努力拓展知名度。第二階段便是付費機制,我們2018年啟動「搶先看」的付費模式。當時會推出這個機制是因為發現到台灣市場已經相當穩定,希望給創作者更好的創作環境,所以這些營收會與創作者做分潤,讓他們在創作上更有餘裕。推出三年來,我們觀察到不論在流量或是營收都有持續突破總部的期待。

這一路上我們也發現台灣作者貢獻非常多,表現耀眼,我們也會持續投資台灣作品。

而第三階段即是今年LINE WEBTOON引進的經紀約計畫。同樣因為觀察到台灣創作能量豐沛,這幾年我們陸續收到非常多影視、遊戲詢問,探問平台上是否有些優秀台灣作品可以推薦。因應這樣的趨勢與剛剛提到的《宅男打籃球》案例,我們在今年推出經紀約計畫,期待讓創作者IP做更多一元多用的應用,也希望跟創作者有更多的結合,讓他們穩定地常駐在平台,使平台跟創作者都有更好的發展。

➤剛剛提到「CCC創作集」將進行收費機制,大概會是什麼時候?若目前免費閱讀流量都已不太充沛,未來如果要收費,文策院在這方面有什麼比較具體的計畫呢?

盧俊偉:平台轉型的方向我們已經有充分與產業諮詢,並達到共識,打造一個基礎建設平台,讓大家在上面可以容易地發表作品。目前我們已經著手處理後台設定,預計明年試行上路。

剛剛提到行銷的部分,我認為平台流量其實跟內容有關,內容多不多才是流量的影響重點。就像今天去一個專賣店買東西,可能會因為只有某種類型的產品,來客量不多。但若是到像松菸誠品這樣的地方,什麼都有,可能就會有比較多人想來逛。同樣的,平台上若有非常多元的原創漫畫,就會吸引很多人想要來閱讀。

從內容來吸引眼球,而不是從平台帶流量,讀者會因為內容的充實,而願意到這個平台。我們是文化內容策經院,所以會從原創的內容角度去策進產業。產業的利益並不等於內容產業的利益,就像剛剛提到的,過去紙本出版引進日本漫畫內容,並沒有為內容產業帶來獲利,所以我們的角度是讓產業內容去捲動產業利益,這對文策院來說是一個挑戰,也是努力的方向。●

➤年度論壇完整影片觀賞

東亞書房》日野間文藝獎得獎作《天路》寫喪失與回復、死亡與再生的旅程,及其他藝文短訊

【得獎消息】

■第74屆野間文藝獎評選結果於本月4日公告,本次獎項由美籍作家李維英雄(Ian Hideo Levy)的《天路》(講談社)拔得頭籌。出生於美國加州的李維,是日本文壇中少數以日語進行創作的非母語作家。他曾是美國普林斯頓大學、史丹佛大學等長春藤名校的日本文學教授,亦著有《聽不到星條旗的房間》、《假水》、《模範鄉》等作多項文學獎佳作。今年9月出版的《天路》,呈現在國與國、語言和語言的間隙中游走的作家所到達的世界臨界點。故事主角是30年前移居日本的美籍男子,他因無法接受留在故國的母親之死,而與漢族友人一同前往青藏高原旅行。這塊素有「世界屋脊」之稱的土地,一千多年來承載著人們對於生與死的思考。李維透過異質語言和不同文化的交逢,勾勒出喪失與回復、死亡與再生的旅程。

■第12屆山田風太郎獎評選結果於上個月底出爐,本次獲獎作品為米澤穗信在今年年中出版的戰國懸疑小說《黑牢城》(角川出版)。擅長書寫推理故事的米澤,過去亦曾出版《冰菓》、《算計》、《折斷的龍骨》、《滿願》等文學獎得獎作。此次獲獎的《黑牢城》,以背叛戰國武將織田信長的荒木村重,以及被村重囚禁的黑田官兵衛二人為主角,訴說兩人的推理和角力如何牽動歷史發展。本能寺之變四年前的冬天,村重因城內的難解事件而焦頭爛額,只好求助於被他囚禁在土牢中的織田方軍師官兵衛。米澤透過二人間的爭鋒,訴說事件背後的謎團,並步步揭露村重向敵對立場的官兵衛求助的企圖。評審代表奧泉光在訪問中提到,米澤的《黑牢城》既是時代小說,亦具備懸疑小說的特色,其趣味性和娛樂性贏得將近全場一致的高度評價。

【業界新聞】

■隨著智慧型手機的普及,發源於韓國的縱向閱讀式網路漫畫「Webtoon」開始大幅攻占全球市場,去年大紅的連續劇《梨泰院Class》、《Sweet Home》等作,皆改編自韓國條漫。「Webtoon」也逐漸滲透到漫畫大國日本,並影響到日本第一漫畫平台PICCOMA的營運和操作模式。2019年成立網路漫畫工作室「天島」的社長萩原鼓十郎提到,網路漫畫體制具有比日本傳統漫畫工作室更高的生產力,讓Webtoon成為日本出版業界無法忽視的存在。目前部分大型出版業者尚未對網路漫畫的衝擊做出因應,反之,嗅到新商機的新創漫畫工作室如天島、Locker Room等,則抓緊時機推出原創電子漫畫作品。

■以街貓拍攝聞名、在Instagram擁有超過39萬追蹤者的日本攝影師 Simabossneko,在這個月初發行攝影集《日本島嶼的愉快貓咪》(MdN出版社)。熱愛旅行與貓的Simabossneko,將過去走訪30個日本島嶼的街貓抓拍集結成冊,書中收錄他在不同島嶼拍攝的160張貓照,呈現貓咪們溫柔的、可愛的、霸氣的、令人意外的各種表情和互動,以及不同島嶼的自然和生活風貌。

■高齡99歲的日本知名文學獎作家瀨戶內寂聽,本月9日因心臟衰竭在京都的醫院過世。本名瀨戶內晴美的瀨戶內寂聽出生於戰間期,曾走過二戰戰火、經濟蕭條期及嚴重災害。雖因年輕時離經叛道的不倫戀而充滿爭議,但瀨戶內也將人生經歷化為書寫元素,在1963年以講述三角戀的《夏之殘戀》獲得女流文學獎,其後又以獨特的視角書寫許多戀愛小說和傳記小說,呈現女性的真實、勇敢與執著。瀨戶內在51歲時出家,成為天台宗僧侶,出家後依然活躍於文壇,並以《問花》、《場所》、《風景》等諸多代表作摘得谷崎潤一郎獎、泉鏡花文學獎、野間文藝獎等文學大獎。

【作家動態】

■著有《告白》、《贖罪》、《為了N》、《理想國 Utopia》等代表作的暢銷推理小說家湊佳苗,於本月中出版《山女日記》續作《殘照之頂:續.山女日記》(幻冬社),新作改編的日劇《山女日記3》,亦自10月17日起在日本NHK BS Premium頻道播放。山林是再生之地,從山頂俯瞰的景象,既肯定了過去的自己,也開展出往後的道路。《山女日記》首篇發行於2014年,講述7個各懷心事的女人的登山旅程。續作中,湊佳苗再次勾勒出一個個心中懷抱著迷惘、後悔與秘密的女性角色,呈現人在社會中的掙扎,以及大自然潤物細無聲的安撫。

■出生於伊朗德黑蘭的日本文學獎作家西加奈子,於上個月底推出小說新作《黑夜將明》(新潮社),講述再生與救贖的故事。西加奈子在2004年以出道作《葵》踏入文壇,其後出版《黃色大象》、《圓桌》等被影視化的暢銷小說,並在2015年以《莎拉巴!致失衡的歲月》榮獲第152屆直木獎。新作《黑夜將明》透過電視台擔任助理導演的主人公「我」的生活,以及圍繞在主角生活周遭的人們,勾勒日本現代年輕人的貧困、虐待與過度勞動等問題。

西加奈子在給讀者的訊息中提到,無論是誰、無論男女,都可能陷入小說中「我」所遭遇的困境,也因此「這部作品就是關於你的故事。」在雜誌《小説新潮》11月號收錄的西加奈子與小泉今日子的對談中,身為資深影視人的小泉評述,書中對於性騷擾和職權騷擾等狀況的描寫相當真實,因而閱讀時身歷其境地感到艱辛,無法只當作別人的事而置身事外。

■今年春季以出道作《52赫茲的鯨魚們》一舉摘下書店大獎桂冠的町田苑香,在上個月推出第二部作品《撈星》(中央公論新社),講述彼此錯身而過的母女的經歷。千鶴在小學一年級的暑假與母親兩人一同旅行,卻在旅行結束後被母親拋棄。長大後的千鶴,因為想贏得電視節目的獎金,而將當年夏天的回憶整理投稿。然而看了稿件後聯繫她的惠真,卻自稱是當年捨棄自己的母親的「女兒」。因緣際會與母親聖子重逢並再次共同生活的千鶴,發現母親變得與記憶中判若兩人。町田以平易的文字,細膩地描寫母女二人的脆弱與堅強、兩人因立場差異而抱持的不同想法,以及她們對彼此的情感和想念。

■著有《尼羅尖吻鱸女子會》、《書店的黛安娜》、《BUTTER》等代表作的文學獎作家柚木麻子,上個月底出版以女性為題材的大河小說《天燈》(小學館)。明治、大正到昭和年代,是日本女子教育發展的黎明時期。擅長描摹女性內心世界的柚木,以創立了惠泉女學園的日本教育家暨基督教活動家河井道為發想,講述河井道與結為「契姐妹」的一色乕兒和渡邊百合三人共同生活、建立理想的女子學校、開創日本女性教育先河的時代小說。

■日本歌手暨搞笑藝人兼近大樹,於上個月底出版第一本小說作品《毫無保留》(文藝春秋)。從兒時開始,打人、被打,都是生活中習以為常的事情。為什麼只有自己會遇到這樣的事呢?故事主人公石山為了成為藝人前往東京,然而遺留在過去的一切,卻又在自己即將往前邁進時重新出現在眼前。兼近以自己熟悉的演藝圈為舞台,描寫故事主角的相遇與決斷。他曾提到,自己是因爲讀了搞笑藝人暨作家又吉直樹的書後深受啟發,才下定決定成為藝人。兼近在新書出版時,與又吉進行特別對談,又吉並將《毫無保留》評為「一個沒有覺悟就寫不出來的故事」。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量