話題》買到盜版書?洗負評、鉛超標,跨境電商之亂和不良一頁式廣告興起,台灣保護網建立了嗎?

近來臉書大量出現盜版書廣告,利用各種手法讓讀者誤認為正版作品,讀者下單後卻收到品質粗劣的影印本,等到向該書的出版社投訴後,才知受騙上當、求償無門。

盜版書的網路詐騙氾濫,出版人傅月庵近日在臉書貼文表示:「(最近)老有人要我幫他看一看(買到的書)是不是真的?」他感嘆:「有種窮人遭強盜的感覺,(書市)已經這樣不景氣了,竟還有壞蛋來搶劫!」

包括讀書共和國、天下文化、大塊、麥田、三采文化、今周刊、光生等出版業者,近期內也紛紛在官網發布公告,呼籲讀者務必選擇正規的書籍銷售通路,避免向來路不明的電商購買到品質不良的盜版書。其中部分出版社已決定向這些不法賣家採取法律行動。

▇盜版書屬告訴乃論,緩刑或和解,最終連案底也不會留下

事實上在9月15日,包括中華民國出版商業同業公會、台北市出版商業同業公會,以及立委蘇巧慧、林楚茵、賴品妤等,便已召開過「網購平台盜版書氾濫!要求政府捍衛智財權」記者會。會中粗估台灣已經有超過100家的出版社與無數的讀者受害,要求政府相關單位的智財局、消保處拿出日前下架非法機上盒的魄力,處理日益猖獗的書籍盜版問題;警政署為保護出版產業及消費者,也應該要有更積極的實際作為。

長年打擊盜版書的小魯文化總監沙永玲在8月接受媒體採訪時就曾表示,販售盜版書屬「微罪」,以她最近的提告為例,檢察官都已確定賣方侵害著作權了,但因犯嫌「拿的是小錢」,法院只會判緩刑,所以檢方再三勸告沙永玲與對方和解,由對方賠償盜版書價倍數的金額(約數千元)。沙永玲說,除非一路告到底,否則這樣做的結果,犯案者連案底都不會留下。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長吳政鴻也表示,出版社若看到網路賣盜版書,是可以通知平台下架的,但現行《著作權法》僅有盜版光碟是公訴罪,盜版書仍屬告訴乃論,訴訟不僅曠日廢時,其結果通常也只有緩刑或和解。這也是為何過去以來,多數出版社會放棄走法律途徑的原因。

因此總體而言,在業者與政府想出更有效的因應對策之前,現階段只能積極呼籲讀者───「沒有買賣、沒有傷害」,請大家瞪大眼睛,慎選正規的實體書店與網路書店購買圖書,以免助長犯罪者擴大他們的版圖與商機。

▇亞馬遜封殺5萬中國不良帳號,中國跨境賣家快跟假貨畫上等號

「不是都說出版很不景氣,書都賣不出去嗎?」「我竟然在台灣買到中國盜版的台灣書!」面對盜版書現象,許多網友都表示不可置信。但也正因料想不到,所以受害者眾,像PTT上一則標題「蝦皮買到盜版書」的貼文,PO主數一數回文,「原來不只我一個被騙」的網友就多達8人。

事實上網路詐騙者並非「獨厚」盜版書,低門檻的跨境電子商務,在數位經濟時代成為各國零售業的重要支柱,在提供消費者快速便利的同時,也為仿冒各式各樣商品的犯罪者帶來財富,放眼全球皆然。

中國有十分自豪的「強悍供應鏈」,美國商會全球智產中心(Global Intellectual Property Center, GIPC)2017年公布的調查顯示,全球仿冒品市場高達4610億美元,其中被緝獲的86%來自中國。2019年中國蝦皮不只指導中國賣家開拓東南亞跨境商務,還補貼中國賣家運費。中國疫情穩定後,跨境電商更加暴增,做為中國經濟示範特區的深圳,就聚集了70%跨境電商。

2020年3月美國亞馬遜賣家的好評率為93%,但差評數從2月的15萬飆升到3月的42萬,其中有一半是針對中國賣家而來,而2-3月暴增的中國賣家超過62萬以上,狀況十分不尋常。到了今年4月,亞馬遜終於不忍了,開始嚴厲整頓,封殺了超過5萬個不良的中國賣家帳號,這些帳號估計2個月總體「損失」約台幣4300億的營業額。

「中國跨境賣家快跟假貨畫上等號了!」來自對岸的媒體報導就指稱,氾濫的網路詐騙已經殃及正常賣家,有些人擔心遭受質疑,已經不敢在網路上自稱中國賣家,甚至只要被發現,即使並無出售不良品也可能獲得一顆星差評。因此不只台灣有境外冒充的人頭帳戶,像是東南亞的蝦皮平台,今年3月就封殺了一批「本地」賣家,這些賣家頭上都有“local seller”標誌,但全是跨境造假的斂財帳戶。

中國自身在「打假」上向來雷厲風行,早在1995年中國保護消費基金會就設立「消費者打假獎」,鼓勵民眾舉發不法,後來甚至有職業打假人成立的連鎖公司應運而生(反過來說,也坐實了中國假貨竟可以「普及」到養得起這些專門檢舉他們的公司)。到了近年,電商之亂興起了,中國國家市場監管總局於去年10月祭出「網劍行動」出手打假,以整治電商包含假貨與侵權等越來越猖獗的不法行為。

▇一頁式購物糾紛多,臉書求廣告播送,已高居詐騙高風險平台首位

是否因為前述中國針對電商的打假專案,造成詐欺型中國賣家越發向國際(包括台灣)流竄?目前我們無法證實這點,但從台灣網購詐騙排行榜首的蝦皮來看,光2021上半年,蝦皮「不良商品投訴案件」就比去年一整年還多。同樣高居詐騙高風險平台首位的臉書(詐騙廣告超出其他平台10倍之多),台中市政府法制局調查2021年「一頁式」購物糾紛申訴案件,也是半年就超過去年一整年的數額,兩大平台的報案量雙雙翻倍。

雖然一頁式購物不一定是詐騙,但一頁式購物糾紛,就有75%是屬於詐騙。由於臉書不是購物平台,本身不具任何交易安全機制,真正賣家又在境外,只是透過台灣本地的報關行或集貨業者,代行郵寄商品及代收貨款之業務,因此消費者根本找不到賣家退款。

臉書運用大數據將廣告推送到臉友面前,但對一頁式詐騙廣告的處理卻毫不積極。2017年雖然臉書國際總部宣告要加強封鎖,但日前有苦主向平台檢舉,臉書竟回應:該廣告「沒有違反使用規則」。消費者即便報案,無論是國際或台灣的資安組織,都難以出面移除這類詐騙廣告,且境外IP也難以查緝,導致消費者只能自救。有個臉書專頁「臉書廣告退貨自救聯盟」,如今已有超過9萬人追蹤。

|

「臉書廣告退貨自救聯盟」於臉書專頁分享購物詐騙包裹退費原則

|

▇面對打假,台灣過於消極,蝦皮不主動偵測,詐騙集團換人頭無人管

至於蝦皮,雖有一套侵權政策,也有檢舉機制,會凍結賣家帳號、對消費者「假一賠二」,但蝦皮不會主動檢測,詐騙集團只要換個新的人頭帳號就能繼續賣假貨,直到下一個受害者提出申訴,蝦皮才會處理,因此同樣防不勝防。

相較於世界各國的打假行動,台灣無論平台業者或政府相關單位,對於網購詐騙的作為都「太軟」。即便立法緩不濟急,但盜版來源國有《中國電商法》,是全世界第一部對電商進行完整規範的法律,台灣卻沒有電子商務專法,既無法可促進電商健全發展,也無法可保護消費者與智慧財產。甚至在受害賠償方面,中國從法規基本款的「假一賠三」,到電商自主喊出的「假一賠十」,也都比台灣蝦皮更見誠意。

▇洗五星評價,1筆1元,100筆打6折,留負評有用嗎?

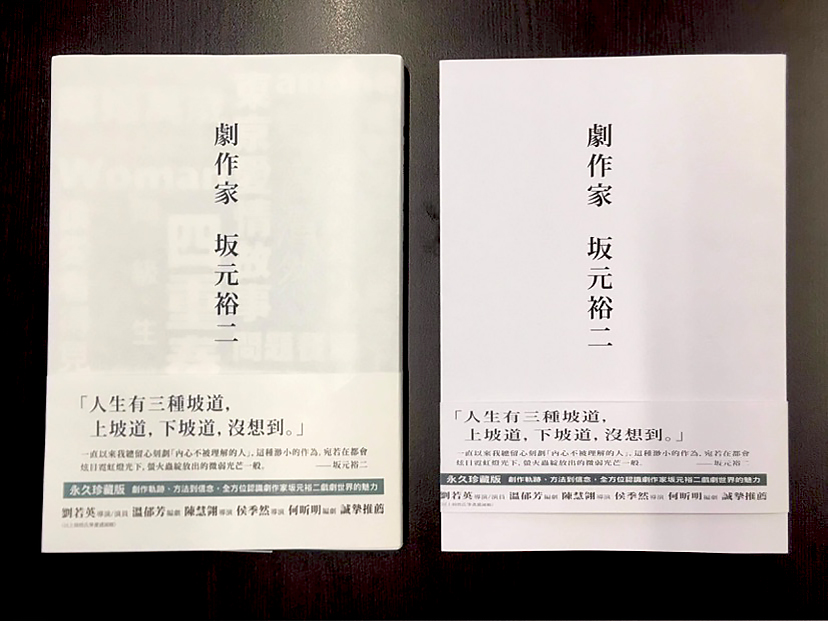

回到讀者最關心的重點:想了解自己買到的書是不是盜版,可以先認識一下流通於市場的盜版書類型。

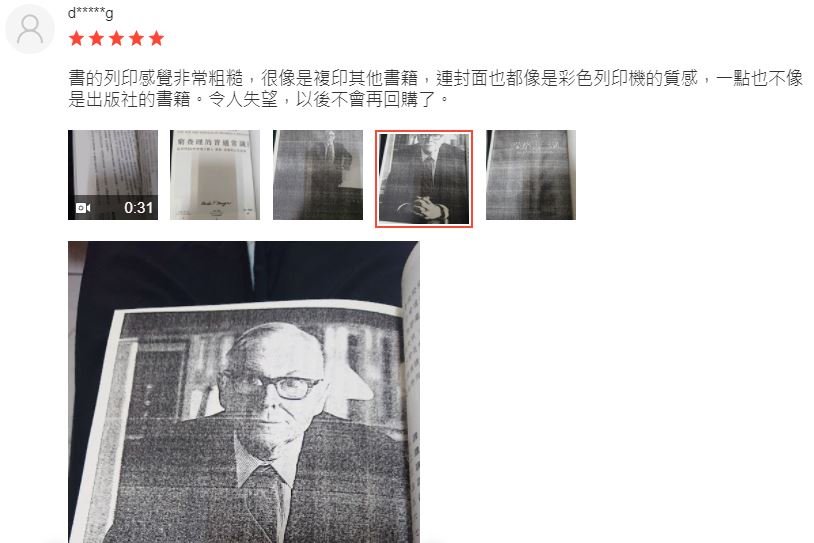

第一種是「影印版」,品質大約是坊間影印店使用原書直接列印的水準;第二種是「高仿版」,是以正版書全頁高檔掃描,可算是POD隨選印刷普及後的產物;第三種是「精印版」,據說連防偽標籤與隨書贈品都能複製得十分到位,以假亂真。

另外還有兩種連盜版都不是,一是內容與正版書無關、全數造假的「偽書」;另一種則是讀者下訂後卻收不到書,或者收到賣家惡劣寄來的一堆廢紙垃圾,訕笑你被騙了。

政府宣導防範網路詐騙,都會指導民眾要查看「賣家是否有不良交易紀錄」、「是否有買家給予負評」。但道高一尺魔高一丈,事實上盜版客訴最多的蝦皮平台上,就公然販售「洗五星評價」,從1筆1元到100筆60元不等;至於不良交易紀錄方面,網傳也有移除的偏方。

網路充斥著仿冒假貨,書籍只是其中之一。許多網友累積受騙經驗,「久病成良醫」,提出了相對有效的識別參考。例如:正版台灣書來自境外的可能性不大,因此若需要較長備貨時間(動不動就10個工作天)、出貨地是桃園(尤其蘆竹,是境外在台最常見的集貨地點),購買前看到這些資訊時,都建議加倍警覺。

▇盜版書的鉛與重金屬含量都超標,不只破壞市場更損傷身體

此外,境外詐騙集團常用人頭帳戶冒充本地商家,以鬆懈買家的戒心。有網友分享,他發現這類非法賣家帳號,大多是一串奇怪的英數,還會故意夾雜tw;另有一說,賣家頭貼的「修圖正妹長得越美,收到的假貨就越劣」;若仔細去看,銷售頁面上的解說文字偶有簡體露餡;試著與賣家聊聊,有時會發現中國慣用詞;也有人說賣的貨物太單一(甚至只有一個品項),尤其是一頁式廣告,蒐尋其官網若只賣一樣商品,感覺就很可疑。但這些個人經驗都並不十分精準,只能提供參考,讀者最好是綜合之後再加以研判。

購買任何仿冒商品,眾所周知,消費者也會付出相當的代價。但姑且不論不小心受騙上當的讀者,仍是有少數人明知盜版卻仍願意購買,例如有些家長認為孩子長得快,童書就像消耗品,所以買盜版相對便宜又實惠。然而去年經中國媒體證實,許多盜版書的鉛與重金屬含量都超標(甚至高達百倍),對孩童健康已造成巨大危害,而台灣的盜版書,正好幾乎全是從對岸流入的,家長能安心嗎?

為了安心,也為了良心,「不支持正版,以後哪來正版可以盜呢?」盜版猖獗對創作者與出版方的傷害是更大的,因此有些讀者也會協助舉發,不過從讀者分享的經驗看來,多半讓人正面不起來。

▇印刷版就是盜版,循正規通路購書,避免得不償失

譬如有消費者感覺電商客服面對舉發的態度不佳,簡直像在包庇不良賣家;有人舉發後電商平台雖然凍結該賣家帳戶,卻仍然撥款給對方;有些被檢舉的賣家出示正版書發票,以「轉賣而非盜版」為其不法行為脫罪;有些賣家甚至回嗆「印刷版不是盜版」、「盜版不是假貨」,這類態度倘若不是對版權無知,簡直就是視智財權如無物了。

許多人以為不敷成本的超低價商品,最可能是盜版,但當前的詐騙集團很聰明,他們未必以可疑的低價為策略,而是轉以其他手法來取信與誘導消費者下單。所以若感覺賣家難以識別,又擔心客訴無法獲致好的結果,還是循正規的圖書銷售管道購買為宜,以免得不償失、健康遭受風險,又惹來一肚子氣。●

書.人生.陳銘磻》書頁如花瓣散落:出版綺夢,記憶在火堆裡,哀鳴

迷忽忽想起台灣曾經光耀鼎盛的文學出版年月。

那是身處出版業充滿煥發生機的80年代,閱讀形成人們理解人生、認識世界的唯一途徑。幸得機緣,我在蓬勃翻騰閱讀風氣的彼時,與不少有志出版的同類,相遇成為創意出眾,印書業風華絕代的夥伴。

不出幾年,沉靜好一陣的綺麗光景,如今褪色成殘破模樣,說不定到了明天,會聽到又一間書店或出版社歇業。

而我早早立下決心跟隨秉性而走,黯然脫離出版困境,毋需眷戀,不再回望。

話說某年夏日,必須終結編書事務的前夕,我帶領幾位喜愛東洋文學的年輕學子前往伊豆半島,實踐探尋《伊豆の踊子》地景的文學旅行,順路去到早稻田大學,誇口說是要會見風靡台日讀者的村上春樹,閒聊《挪威的森林》。未能清楚作家身居何處,當然不可能找著,後來折轉到了鎌倉,竟在長谷與諾貝爾文學獎得主川端康成的舊居不期而遇。

這即是促成日後我積極從事文學地景紀行的寫作契機,而我確實偏愛這種人文創作。

旅行回來不久,由我獨力苦撐的出版事業,已達岌岌可危的狀態。無能為力挽回頹勢,遂而逕自割捨父親創立於1955年,風光多時,不意遭致我廢弛處置,象徵滅絕的出版商號。「勇於面對懦弱的人,才可能成為真正堅強的人。」我仍決絕不再與出版和書冊為伍。這是怎樣恣意的作為,多麼極端的放縱。

最終,日夜緊守在一間一時拋售不掉,位於景美福興路,偌大的編輯室,以為這樣便能從懺悔中獲得救贖。

比道歉更難的事是原諒自己,天降驟雨,我已無傘可擋,期盼不到援助的貴人到來,妄行妄為的任性男子,前景何在?

人生猶如一本難解的天書,只要擁有越多,選項也跟著多,比方請客吃什麼?要跟誰一起吃?每一次都充滿選擇。自從踏入社會,一直以來我都相信自己無虞的選擇,但對別人而言,不一定是正確答案,而我一點都不喜歡選擇題。

從事出版之前,我是個教師、編輯、寫作者,讀者對我的評價差強人意。過往寫過不少關於生與死,人性與自然的文章,我以為自己已能領悟出生命價值,但領悟又有什麼意義,我仍是這樣胡思亂量的活著。

料想得到,捨棄出版後,我別無退路好走,只能利用僅剩的寫作本能,受聘每週前去補習班教學幾堂作文課,過著簡約生活。對習慣承受他人服侍的少爺來說,這算是理所當然的磨礪了。

有時會想,過去做了許多看來好像沒用的事,極力排除各種不可能後,或許會在某個時間,在不顯眼的地方發現殘缺的自我。

緣由於有過在日本尋訪文學足跡的豐厚經驗,後來突發異想運用多年數十次旅行日本的體驗,興起找尋名著地景的衝動,便重拾信心翻遍書櫥裡僅餘原文版與中譯本的東洋文學書籍,從《源氏物語》、《平家物語》、《雪國》、《伊豆の踊子》、《地獄變》、《金閣寺》、《少爺》等,詳實的在文字堆推敲小說作品的地景所在,趁便旅行時逐一搜尋。

日本地域廣闊,名家名著何其繁博,我以區域畫分方式,清楚列出每一書冊所欲撰寫的景地;辛勤彙整資料,讓熟稔日文日語的女兒伴隨引導、攝影,呈現文豪在作品裡彰顯的,表徵瑰麗文化與純粹歷史的地景藝術。10年間共完成12冊以古籍、作家、古都和武士系列分野的《日本文學地景紀行》。

艱辛過程,讓我再次嘗受報導文學寫作的艱難苦果。

想起托馬斯曼的《魂斷威尼斯》,描述音樂家奧森巴哈因健康問題,前往威尼斯靜養,住進一間豪華的「至上酒店」。

音樂家的一生被追尋藝術占據,直到去到威尼斯,發現那裡的一切死氣沉沉,彷彿在冥冥之中,誘引人走向死亡。碰巧在酒店遇見一名波蘭少年達秋;長相絕美的少年,是他對美至高無上的嚮往。少年所象徵的極致美雖如幻影,卻是他對美的戀慕,讓他甘心為之獻出生命,至死未休。

美,沒有絕對定義,恰是人類窮其一生不斷追尋的空洞。

而我對文學旅行所見的地景態度,同樣懷有輕易被美折服的感受。

以書籍為藍本行使的地景之旅的過程,我在宇治見到用一本書為概念設計,集聲光、文學實境,一體成形的「源氏物語博物館」,以及在一乘寺參訪被形容為京都最文雅的惠文堂書店,不愧為當代營造文學館和圖書館的典範。多麼難得,多麼珍奇。

我被這種典雅的文學場域的美貌深刻吸引,如此誘人的美景深切進入懷中,就連作夢都惦念若能開一間渲染王朝美學,既像源氏物語博物館,又似惠文堂一般幽玄的書店,或許將會是挽救我那已然被出版殘虐成身心敗壞的靈丹妙藥。

然則,夢境終歸夢幻,難以實現,後來索性拿《源氏物語》最具溫柔母性的女主角之一,花散里的名字,當成假想書店的名稱「花散里書苑」,並藉由文字把臆想的書店故事,寫成《微笑,花散里》。

我在後中年的歲月仍舊一再學習,現實生活需要冷靜,如同此刻,必須將錯雜書冊與出版的愛恨交織,濃縮在回憶裡。

現實中我與出版經營已然無力交鋒,我比誰都清楚,每個人嚮往的生活方式不同,當年沒能有始有終完成給父親的許諾,現在更無法實現。值得慶幸的是,我對承載父親出版事業的情感,直到最後,選擇以寫作出書坦露心聲,沒讓這段糾結代代相傳的出版情愫消失殆盡。

生活不就是這樣,美好的未來永遠存在,明天後天的每一天,美夢依舊映照在現實困境中。不是任何夢想都可能圓滿,不是任何情懷都可以永恆,或許,晚年後的人生更將添增一分理解,那便是:我曾努力過,父親與家人,或是和我一起歷經生命轉折的人會明白。●

陳銘磻

曾任國小教師、電台廣播節目主持人。雜誌社總編輯、出版社發行人。電影「香火」編劇。耕莘寫作會主任導師、救國團復興文藝營駐隊導師。獲2009年新竹市名人錄。大愛電視台〈發現〉節目主持人。以〈最後一把番刀〉獲中國時報第一屆報導文學優等獎。曾獲金鼎獎最佳出版獎。《香火》《報告班長》《部落.斯卡也答》電影原創。

著作:《賣血人》《陳銘磻報導文學集》《安太郎の爺爺》《我在日本尋訪源氏物語足跡》《我在日本尋訪平家物語足跡》《川端康成文學の旅》《片段作文》《大漢溪紀行》《尖石風物詩》《旅行文學112話》《給人生的道歉書》等113部。

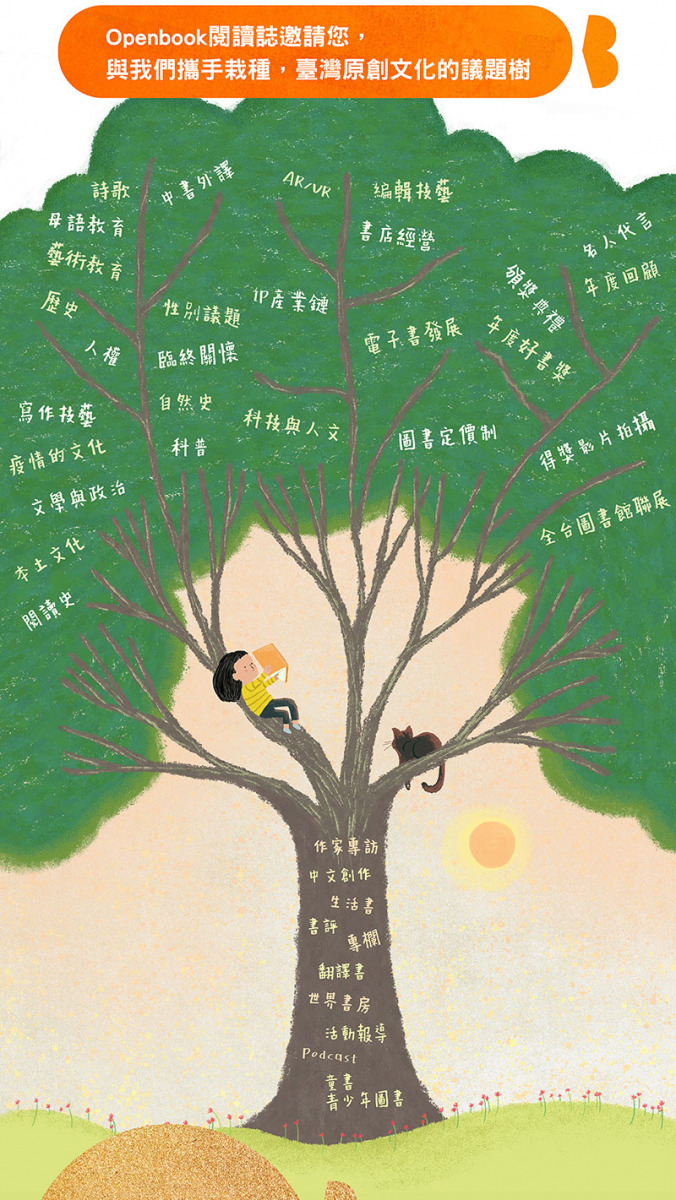

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量