對談》乘著台語的風,來見你:畫家阿尼默vs音樂人廖士賢的創作對話

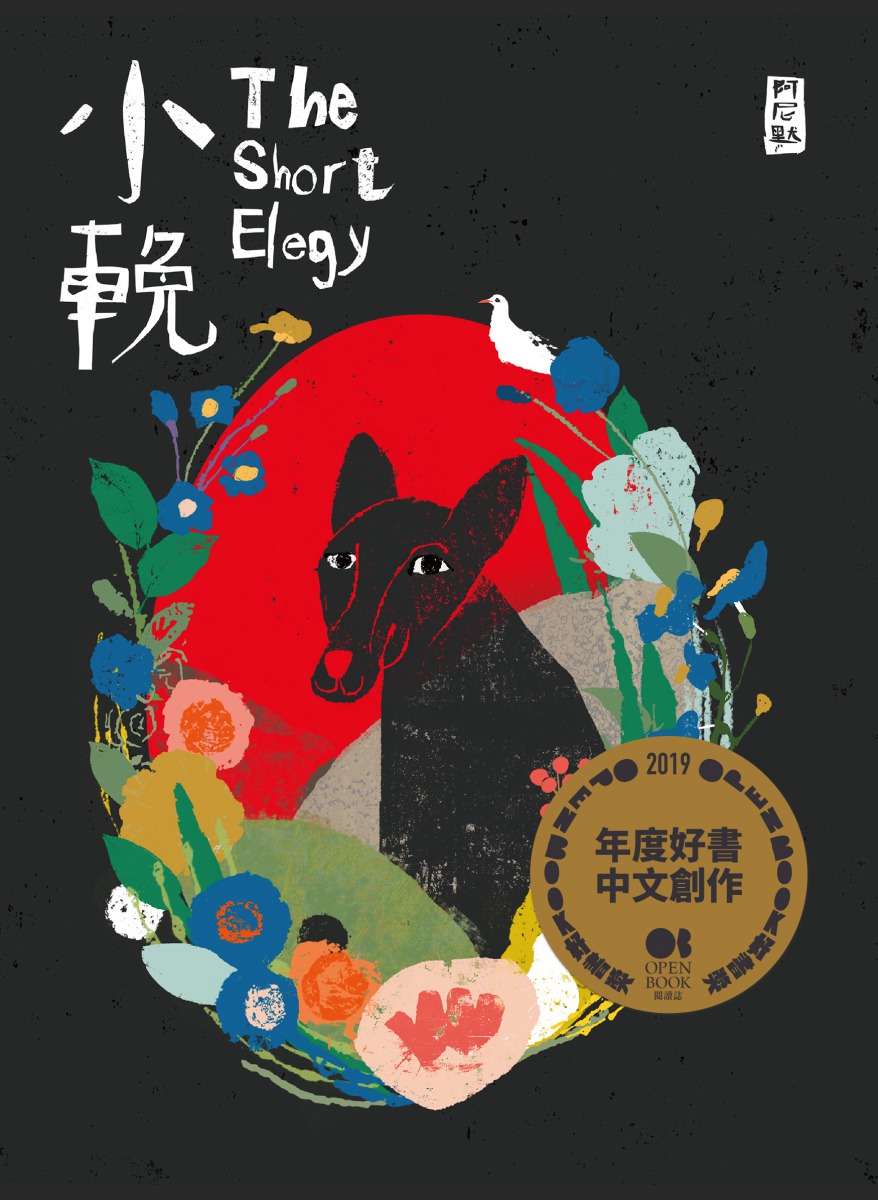

插畫家阿尼默的首部漫畫集《小輓》接連獲得Openbook好書獎及波隆那「拉加茲獎」漫畫類首獎,作品中純熟內斂的敘事、完滿的藝術表現驚艷各界,這位低調的創作者,才逐漸廣為人知。

插畫家阿尼默的首部漫畫集《小輓》接連獲得Openbook好書獎及波隆那「拉加茲獎」漫畫類首獎,作品中純熟內斂的敘事、完滿的藝術表現驚艷各界,這位低調的創作者,才逐漸廣為人知。

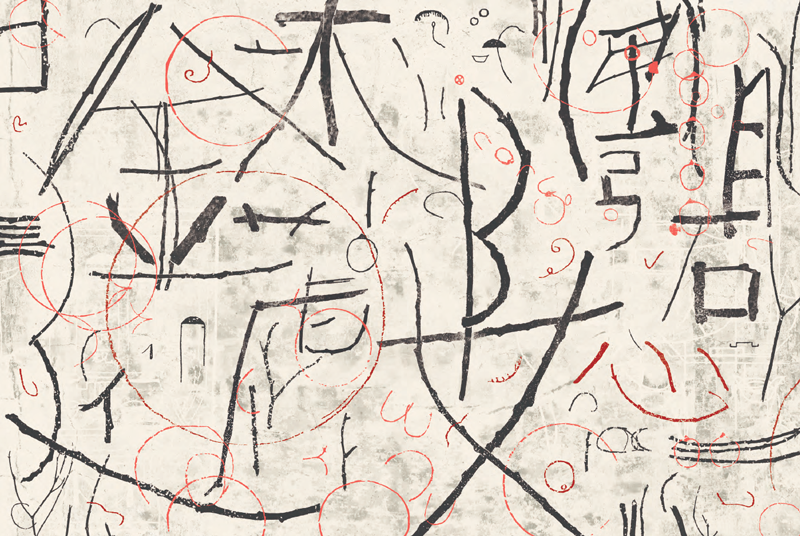

與《小輓》出版相隔一年,阿尼默再推出台語詩繪本《情批》。《情批》的構想脫胎自他2018年「白馬屎」個展的畫作,也收錄去年獲波隆納插畫展入選的系列作其中4幅,為「從樹到書」這主題更完整的呈現。以台語文寫作的情詩,則與圖像互相引領,彼此呼應,在留白與飽滿之間,詮釋這份動人的情感,令人低迴再三。

為了讓讀者順利閱讀書中的台語文,阿尼默為《情批》製作了一段配有朗讀的動畫。但朗讀者從自己到親友都試過一輪後,他像是朝許願池丟下硬幣般,向出版社提議邀請音樂人廖士賢。

▇音樂與繪畫碰撞,掀起詩意的感官漩渦

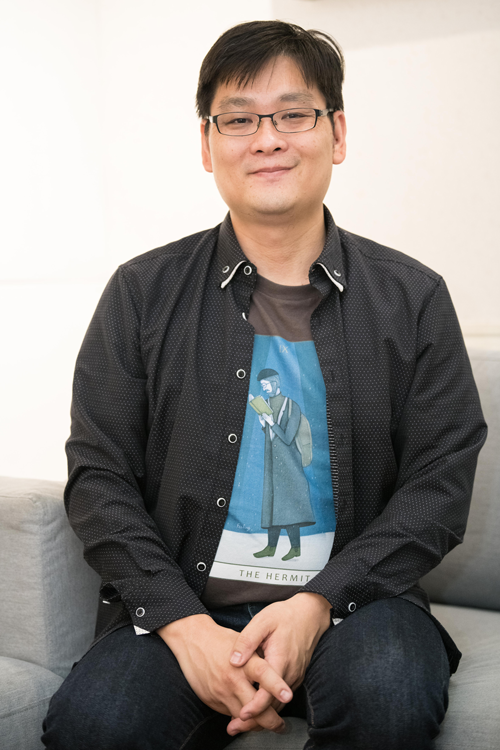

「從阿尼默的畫,我感受到他是個很碰撞的人,外表看起來祥和,但內心非常澎湃,就像平靜的大海底下,深藏著不可思議的漩渦。」被譽為「台語詩人」的音樂創作者廖士賢,連描述這位素未謀面的畫家,都這麼詩意。

而對阿尼默來說,初識廖士賢,自然是透過音樂。2019年廖士賢以《西部》奪下金曲獎最佳台語音樂專輯獎,阿尼默在電視轉播的頒獎典禮上初聽到專輯歌曲〈遙遠的所在〉,「我還沒細讀歌詞,就被那慢板的電音和富有情感的嗩吶吸引,想一首一首聽下去。」之後他立馬被「圈粉」,推崇這張專輯「不論人聲、樂器、編曲等,音樂的藝術性都很完整。」

雖然一個擅長繪畫、一個專精音樂,但藝術的心靈是相通的,《情批》成了兩人合作的契機。廖士賢描述,他收到本書責編、大塊出版社副總編輯林怡君寄來的《情批》和《小輓》後,「深深被阿尼默的風格所震撼。」因此他二話不說便答應,在幾個夜深人靜的晚上,完成了《情批》的朗讀與配樂。

說「朗讀」,其實不夠精確。廖士賢表示,他試過字正腔圓的朗讀、鏗鏘的布袋戲式等多種腔調,都覺得不太對,後來決定把聲調拉低,以貼近書中情感的深情嗓音,搭配鋼琴、弦樂、電吉他、節奏鼓所編曲的一段音樂solo,達成這項任務。

大師出手果然不凡,這一端的阿尼默在收到成品後,「興奮得把我的腳拗折到頭上⋯⋯喔,我是指在心裡面啦。」為了不負對方,他立刻修改動畫、增添搭配音樂的「移山」轉場,讓音韻與畫面的銜接更具起承轉合,餘韻無窮。

這位「外表看起來祥和」的藝術家,直到接受本刊採訪時才終於與音樂家見到面。這一刻阿尼默再也忍不住內心狂喜,一邊不停道謝,一邊害羞說:「雖然很怕不好意思,但我告訴自己一定要說出來,謝謝你!」比他更靦腆的廖士賢,在對話中則多半微笑不語,許久才以他低沉富磁性的聲音,輕輕回答:「沒有啦沒有。」

於是這場《情批》對談,也彷彿阿尼默、廖士賢互相表白的見面會,在本書台語文審訂者鄭順聰的穿針引線下,兩人一路從創作的困頓與突破,談到台語文書寫的現況。

▇脫序不為走向癲狂,而是達到心手相應的創作自由

廖士賢對阿尼默內外衝突的觀察,是準確的。

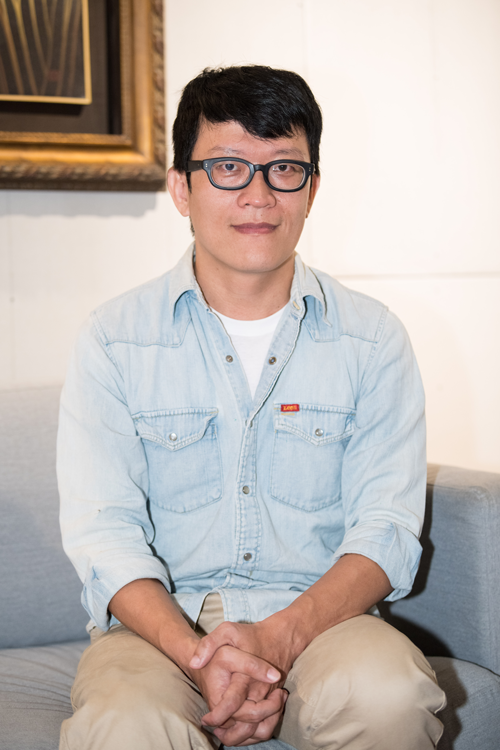

阿尼默衣衫齊整、髮型平淨,沒有刻意塑造風格,臉上戴著黑框眼鏡,看上去莫不是個典型文青,若配上一個電腦包,被認作是工程師也不為過。

外在,就如他的自律,作息正常,日日晨起作畫直到晚上,除了吃飯、遛狗外,生活幾乎完全閉關於畫室作畫。但藝術家瘋狂的內裡與乾淨的外表頗不相稱,在留學捷克布拉格應用藝術大學期間,阿尼默曾因被老師批評,把自己逼到極限後,竟「吃」起顏料——不是比喻,是真實地把顏料塞進嘴裡,感受那層突兀的口感與滋味。後來,他以口代筆將顏料塗抹在畫布上作畫,在冰冷寂寞的異地,完成了那個階段的創作修煉。

阿尼默最敬佩的畫家是畢卡索,但這行徑更像狂亂的梵谷,只是阿尼默的脫序不是走向癲狂,而是達到他所渴望的「自由」,一種能夠隨心所欲、下筆卻精準的創作境界。

而靜靜聽著阿尼默訴說這段過往的廖士賢,也剛度過一段長達8年的「撞牆期」。「在出完第二張專輯《料想不到》後,我感覺自己眼睛想看到的、耳朵想聽到的,我的手卻出不來。我知道自己能力不夠,出去就是丟人。」

廖士賢說,因此他把自己「關起來」,刻意離開創作,靠錄音、配樂等少量工作維持生活,並大量聆聽,磨利自己的耳朵與感受。直到2016年底推出《門》,他才自覺「把壓在身上好多年的那塊大石擊碎了。」接著《西部》更臻成熟,並藉金曲獎聲名大噪。

兩位創作者不僅這段從挫折、掙扎到破殼而出的經驗雷同,連生活的「閉縮」程度也相近,都不愛出門,吃食隨意,在非得出外交際前還必須鼓足力氣。高濃度的創作需要透透氣時,廖士賢就跨上機車往三芝、萬里去,一躍入海盡情游泳,「在海底我不會聽到任何聲音,感覺很放鬆。」

阿尼默則是走進山裡,「我需要去看樹,最簡單的是爬家附近的大坑,環島旅行時,就去爬各縣市的山,一個人當天來回,最多曾一天內獨自走十幾個小時。」這些他不斷走過、看過的樹,也入列到他筆下,成為如今的《情批》。

▇台語是靈魂的原鄉

「月娘為著一个好對象/初一消瘦/十五飽滿/前步綴著後步行/日日/夜夜/阮學𪜶有憨人的理想/只是/雲比誰閣較知影/大海心內的鹹汫⋯⋯」畫家阿尼默同時有著作家的靈魂,以內斂優美的台語文,傳達深刻濃烈的感情。

書中的告白者,「較早是一欉樹仔/這馬是一本冊」,介於抽象與具象之間的畫面,從山野、樹木,過渡到成堆的樹幹與印刷機器。而「月娘」的意象何來?阿尼默給了好抒情的解釋:「我在想,還有什麼比樹的生命更久更深情?那就是時間。月娘是時間的象徵。」

不過,很難想像阿尼默在醞釀寫詩心情時,聽的是潘麗麗〈再會吧!北投〉、潘越雲〈純情青春夢〉、黃乙玲〈今生愛過的人〉等奔放高喊「我不甘得不到你我嘛毋願放⋯⋯」的台語流行歌,「但這些根本不是我會講出來的話啊,所以後來我開始寫情書給所有喜歡過的人,而且因為世界上不會有第二個人讀到,我可以寫得很露骨。」他笑。

寫到自己都臉紅心跳、進入狀況了,阿尼默以他稱為「靈魂原鄉」的台語來下筆。台語,是他從小與不懂國語的媽媽交流的語言,是他陪媽媽看重播歌仔戲的語言,也是他在許多日常時刻,感覺「更貼切我內在」的語言。

因為身陷「戀愛」的情境,他笑說創作《情批》時確實不如《小輓》沉重,不過平常作畫會聽音樂、哼歌的他,這次的狀態卻是「需要戴上耳機」的完全安靜。

阿尼默出生並定居台中,而同樣來自「西部」嘉義的廖士賢,用台語創作的出發點也與阿尼默相近。年少時視林強的《娛樂世界》為音樂啟蒙,廖士賢走過背著一把吉他、隻身北上闖天下的路,「26歲在角頭音樂出第一張專輯《完美世界》時,老闆張四十三就鼓勵我用家鄉的語言創作,之後我每張專輯都會加入台語。」

但直到近年,廖士賢更自覺到,台語創作的基底是對故鄉的情感,「我希望台語的使用不只被作為一種商業武器,也不只是語言載體的替換而已,我想把台語音樂做得很侯孝賢!」

就像阿尼默酷愛作家卡繆、米蘭.昆德拉,廖士賢受楊德昌、侯孝賢、王小棣等導演影響甚深。跨界的文學、電影等藝術感受,讓他們更無視市場潮流,往內直視自己,突破框架。

▇當靈感降駕,跟著心肝頭走

推廣台語文不遺餘力的作家鄭順聰,依據長年的觀察表示,近年在鼓吹台語文的風氣下,出現頗多「意識先行」的台語出版品,不免政治性高於藝術性,甚至顯得「台皮華骨」。相較之下,阿尼默和廖士賢兩人的作品展現了藝術家最純粹的原創力,「創作就像靈感『降駕』,心肝頭到哪,就跟著走到哪,他們不用管外面流行,做出來的卻是這個領域的標竿。」

阿尼默、廖士賢都是六年級中段班,出身中南部、從小使用台語。鄭順聰持平地說,他們是在台語的「精神環境」中誕生這樣的作品,「但新一代可能不再有台語的日常環境,轉而從電視、學校、比賽等來學習台語,創作出的作品自然不同。」就像一個池子裡有各種魚,鄭順聰樂見各種型態的台語文創作與使用,並自嘲是「割稻尾的」,「只管拍手鼓吹就好。」

鄭順聰肯定阿尼默做足了功課,《情批》的台語用字、文法皆無太多問題,唯「生殖器」一詞他思索了許久,「台語很少這樣用,通常就直呼器官。但我轉念想,藉由越來越多的創作來擴充台語字,也是很好的。」

阿尼默坦言,「我每天在家畫畫,確實不知道外界在推廣台語。」正如書中的詩句:「嘛毋知/親像阮這款的存在/敢會退時行」,他以為《情批》所述的不論紙本書、造紙廠、鉛字印刷或台語文,全都是「退時行」(退流行)的事。他只在意以最適切的語言和形式,呈現想訴說的情感,意外迎上潮流,反而是始料未及。

而這是否就像世間中的相遇?當阿尼默心底的話語遇見了現代的讀者,就像百年前的古樹,化為眼前的書冊,就算偶然,也都是穿越了千山萬水,才能見到你。●

|

|

|

作者簡介:阿尼默(Animo Chen) 「有天一時不察拿了顏料當巧克力棒吞下,發現這簡直是人間美味,於是天天以此裹腹,顏料就在肚子裡一層層上色,直到吐出內臟形狀的翻模,那腸、那胃、那心,真是美,堪稱內外雙修。」 畢業於大葉大學視覺傳達設計系,捷克布拉格應用藝術大學純藝術學系繪畫組碩士。作品面相多元多產,擔任過劇照師、電視與電影美術指導、動畫導演與18年插畫家資歷,擅以文學式圖像表現,與文字相映,寓意深遠。作品常發表於各報文學副刊,為書籍繪製封面。 2004年以電視劇《我倆沒有明天》入圍金鐘獎最佳美術指導,2005年以動畫短片《366巴士》獲工業局國際級動畫雛形獎百萬首獎、台北電影節最佳動畫短片入圍;此外,還曾以散文〈有時身在小人國,有時我是格列佛〉入選九歌《98年散文選》。短篇漫畫〈四十七歲的天空〉收錄在《台北咖啡》(大辣)合輯中,個人作品有圖文書《消失在儀表板上的366》(商周)、攝影集《清唱》、畫作明信片集《SOUP DU JOUR 本日濃湯》,以及漫畫《小輓》。 2019年底出版的《小輓》為其第一本個人漫畫集,出版後其獨特的風格、如詩般美麗而深沉的畫面和內容大獲好評,隨即得到2019 Openbook好書獎年度中文創作,是該獎項首度頒給漫畫作品。同年底獲選2020年法國安古蘭漫畫節台灣館代表漫畫家,緊接著更一舉拿下2020年義大利波隆那兒童書展拉加茲獎青少年漫畫類首獎,這是台灣第一次有作品榮獲拉加茲獎首獎。《小輓》也得到2020年金鼎獎的肯定,2020年6月在台北舊香居藝空間展出「小輓╳夜晚」畫展,大受好評。 在台灣及捷克舉辦過多次個展、聯展,2018年的《白馬屎》個展畫作,於2019年入選義大利波隆那插畫展,經過兩年醞釀發展,成為《情批》一書。《情批》是阿尼默第一本繪本作品。 Facebook: 阿尼默 |

既然已經這樣了,我就放心縱容我的惡趣,那些隱而不宣的外星人機密檔案,也一一在我的視野之中,成為了我的靈感和將自己暫停的動力。所以像是《宇宙通行證》這本書,它談論人類感覺自己被外星人綁架後的心理學研究,及《基督信仰內在隱修之旅》這樣古老的書,竟然都可以找得到這張自由乘券的打卡點,我是說葛吉夫。

既然已經這樣了,我就放心縱容我的惡趣,那些隱而不宣的外星人機密檔案,也一一在我的視野之中,成為了我的靈感和將自己暫停的動力。所以像是《宇宙通行證》這本書,它談論人類感覺自己被外星人綁架後的心理學研究,及《基督信仰內在隱修之旅》這樣古老的書,竟然都可以找得到這張自由乘券的打卡點,我是說葛吉夫。

報導》我永遠是那個被善待的人:《大武山下》高雄場讀者與龍應台面對面

▉回到出發的地方

做為《大武山下》讀者見面會的壓軸場,主辦單位準備了別出心裁的活動,不僅在現場安排了兩尊180公分高,書中提及的「羊頭人身」立牌,收集讀者們對於書中「作文課」問題的回應,增加互動性,此外還印製了限量的「《大武山下》文學地圖」、「14歲可以思索的問題」發送給參加活動的讀者。活動開場前一小時,高雄社教館演藝廳前的廣場便已擠滿排隊等待進場的讀者,彷彿大家都知道,錯過這次,下次要再見到龍應台,可能就必須和這次一樣,要以「年」為單位計算了。

「今天是《大武山下》讀者見面會巡迴的最後一場,所以它也會是很特別的一場——回到出發的地方。」龍應台以此段話為高雄場揭開序幕。她主要想跟大家分享兩件事,一是她與高雄這片土地之間的關係,二是書中羊頭人身的作文課裡,所要傳達的兒童哲學議題。

《大武山下》的寫作過程中,龍應台與大多數人一樣,都以為這本書理當是將她回到屏東田野這三年來的生活經驗,轉化而成文學書寫。然而新書出版後,外界開始有了一些反饋,這本書產生了意想不到的召喚力,與土地的連結比龍應台自己想得更深。她漸漸理解到,《大武山下》絕不只源自於近三年的生活經驗,有些更深層、更厚重的情感,蘊含在每一個字的背後。

在後來一次又一次的思索中,龍應台知道了這本書對她的意義:其實早在她從出生到20歲離開鄉村的生命經驗中,就已經開始慢慢累積、醞釀,這是一本「20+3」的創作,如果沒有那20年在鄉村成長的漫漫時光,是絕對無法寫就《大武山下》這本與土地如此貼近的書。

▉高雄就在大武山下

那「20」的初始就在高雄。龍應台以「高雄在不在大武山下」破題,帶領讀者思考大武山下與高雄在空間上的實際關係。一張簡單的地圖,幾個精準的數據,龍應台以此翻轉過去台灣人總將高雄限縮在一個港口城市的想像。在高雄,不只看得見大武山,境內也含括了台灣百嶽中的15座,翻開高雄的行政區地圖,更可以發現以高山為主的桃源區,占了全市面積的三分之一。龍應台打趣說道:「我看見高雄的地圖,就畫了一隻金魚,然後發現,我們想像中以為的『高雄』,只是這隻金魚的尾巴都還不夠。」

「在準備這場活動的過程中,發現我真的是土生土長的高雄人吶!」龍應台接著秀出了幾張舊照片,一張是年輕的她抱著安德烈,站在一間老屋前。那是龍應台出生的地方——高雄大寮自來水園區;另一張則是母親抱著她弟弟,站在自己經營的「美君商號」前,地點正位於現在的苓雅市場。

高雄的七賢三路是龍應台中學以前,對於高雄記憶深刻的場景之一。在那條路上有她童年時與友朋結伴回家的美好記憶,也有現在回想起來,當時並不清楚的大時代脈絡下的風景,比如酒吧、比如那些穿著潔白水手服、滿頭金髮的美國海軍,再比如那些打扮艷麗的台灣女子,如何用細瘦而有力的手,一把攫住這些大兵的手。

龍應台說,她小學五、六年級時,曾經長達一個月,每天如常從家裡出門,但卻瞞著父母親不進學校,在城市中漫無目的行走。即使到幾十年後的現在,她都還依稀記得那時細雨濛濛的愛河旁,一個十一、二歲的女孩,心中無來由地湧起一股蒼茫之感。這個漫步在城市中的女孩當時並不知道,自己眼中所見、心中所感,都是某種時代的幽微印記。很多年之後,她在美國的大學教英文作文,一位年紀較長的學生聽見她自我介紹來自台灣高雄,興奮地和她說,他知道台灣、知道高雄,原來,他也曾經是那群水手之一。

▉《大武山下》的明亮溫暖

因為父親是警察,常常需要輪調,龍應台的成長過程中,搬家是件稀鬆平常的事。14歲時舉家遷徙到高雄茄萣,開啟了她在高雄的第二段生命經驗。在龍應台的記憶裡,茄萣雖然是個貧瘠黯淡的漁村,在宗教信仰上卻有著輝煌而華美的「燒王船」儀式。而在這些色彩與意象皆飽和的畫面中,她對於夜晚要彎進漁村時會經過的一大片墳場印象特別深刻,在月光的照耀下,一些關於生命的思辨,也許從那一刻就已經萌芽了。「那時的我不知道自己未來會成為一位作家,但是年少時的一些景象,總是會深深刻在我的腦海中。」龍應台說道。

在最敏感的少女時期走進了這個漁村,與《大武山下》第三篇的〈村〉所描述的漁村景象高度相似。龍應台不諱言這樣的安排出自於她自身的生命經驗,但另外一層涵義更在於,她希望讀者在看完整本書之後,會看見那個永恆的「羊頭人身」的存在,60年前的14歲與60年後的14歲,時光所帶不走的那種對於這個世界的張望與好奇。

「在茄萣的那段日子,一個外省小孩在偏遠漁村裡,我開始感受到我自己跟別人不一樣,但我感受更強烈的是,我永遠是那個被善待的人。那種善待在我心裡所種下的溫暖跟明亮,我覺得讓我可以走一輩子,而且它滲透在我所有、所有的作品裡。」龍應台以感性的話語,說明了在《大武山下》無處不是高雄。

▉一堂兒童哲學入門課

當天,龍應台也為高雄場的讀者準備了一堂紮實的「兒童哲學入門課」,從「動物權」的議題談起,帶領全場讀者一起回到14歲時,思索那些我們忘了思索但其實非常重要的問題:「什麼叫人權?」、「人與動物的關鍵差別是什麼?」、「如果人有人權,那麼動物有沒有動物權?」同時,龍應台也鼓勵現場的教育工作者:「這本書很適合從小六、國中到高中的師生一起閱讀。我想跟老師們說,你千萬不要小看了孩子們的思辨能力,重點在於問對問題。老師們要知道你們是孩子生命中很重要的那個人。」

龍應台以《大武山下》第38篇〈吃不吃貓〉為例,說明一個老師如何循序漸進地引導「羊頭人身」的孩子們,在自己的提問與回應中,找到屬於自己的思考路徑的過程。所有的問題指向的不是絕對的答案,無論是在現場,或是在小說裡,龍應台所要展示的也許正是——讓孩子從小接受思辨式的教育,長此以往,所有的問題終將成為一種「思辨的習慣」,而這份「習慣」會為個人與群體帶來無窮的可能性。

最後,龍應台引用《大武山下》的一個段落,為這堂兒童哲學入門課下了個耐人尋味的註腳:

▉新挑戰新世代

活動尾聲,有位自稱從高中時期就是龍應台忠實讀者的先生提問。他今年教書已邁入第30年,做為長期耕耘於基層的教育工作者,面對這個新的時代,對於教育環境與制度、社會價值觀,他仍舊多所憤懣,但閱讀龍應台最近的文章與發言,甚至就是這本《大武山下》,那位曾經與他同樣滿腔憤怒的龍應台,似乎已不再生氣了?

不像《大江大海》寫波瀾壯闊的大時代,《大武山下》寫鄉村人物、深山密林、蟲魚鳥獸、時間長河,是另一層意義瑰麗宏大、饒富禪意的「回望之書」,寫給五十多年前14歲的自己,也寫給每一個時代14歲「羊頭人身」的存在。卻顧所來徑,每一個風景都成為意義重大的生命場景。龍應台說:「我很高興最後一場見面會是在高雄,因為準備這場,我才發現說其實我從出生到前面20年,徹徹底底地就是一個高雄人。我小時候成長的貧窮跟困頓,現在回頭去想,反而是因為貧窮跟困頓,所以讓我可以離泥土非常近,然後變成我後來非常重要的營養。」●

作者:龍應台

出版:時報出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:龍應台

作家。首任台北市文化局長、首任文化部長。2014年12月辭官。2015年香港大學禮聘為「孔梁巧玲傑出人文學者」。2017年移居台灣屏東潮州鎮,開始鄉居生活,行走於鳳梨田、香蕉園、大山大海之間,與果農、漁民、獵人、原住民為伍。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量