OB短評》#297 撫觸歷史紋理的極品好書懶人包

●閻鐵花 1

常勝 Chang Sheng著,大辣文化,480元

推薦原因: 樂

集懸疑推理、武打動作、科幻英雄、戲曲都會等多重元素熔鑄一爐,有新鮮感也有親切感。畫風構圖成熟,故事緊湊,雖然劇情某些安排讀來有點熟悉,但一頁翻過一頁,希望揭開真相的欲念直線飆升。【內容簡介➤】

●沙茶

戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷

曾齡儀著,前衛出版,380元

推薦原因: 知

以「沙茶」為研究對象的飲食文化史,探究台式「沙茶醬」的身世。自沙茶菜餚回溯,理出沙茶醬的味道,也追尋將沙嗲改造為沙茶的東南亞潮汕移民身影。於是可以知道,今日台灣廚房中再普通不過的醬料,乃是由長途移徙的步履,融入新居地的氣力汗水,共同熬煮出的結晶。作者訪查了不少至今仍廣為人知的經典沙茶店家,唯討論集中於台灣,至於沙茶在馬來半島、東亞大陸與台海島嶼之間錯綜的行跡與變容,仍待追問。【內容簡介➤】

●臺南獨家記憶

府城米糕栫(餞)研究

張耘書著,蔚藍文化,480元

推薦原因: 樂 益

「米糕栫」是台南獨有的傳統米食糕點,以糯米和糖製成的米糕塔,是府城傳統的普渡祭品。本書長期田野訪查碩果僅存的幾位米糕栫師傅,是「米糕栫」目前最完整的書面紀錄。對於台南飲食或祭祀文化有興趣者,可藉由了解此款節慶點心,提升探訪台南的樂趣。【內容簡介➤】

●看得見的記憶

二十二部電影裡的百年臺灣電影史

陳逸達、李道明、陳允元、林傳凱、陳睿穎、陳平浩、林奎章、林亮妏、江怡音、林木材、鄭秉泓、但唐謨、楊元鈴、王君琦、蘇致亨著,春山出版,550元

推薦原因: 知 議 樂 益

以1930至1990年代、22部電影的專文組成的台灣文化史著作。透過每部電影各自的特定議題與歷史時刻,讓歷史的多元時間(temporalities)如星點般在主流長河中發亮。每位作者都像一個提燈人,照亮被塵封的膠卷、事件、人物、色彩與記憶,探向情慾、恐懼、失望、憤怒、懷念等歷史的情感紋理。【內容簡介➤】

●停下來的書店

夏琳著,逗點文創結社,350元

推薦原因: 議 樂

從書店生命與書店生活的視角,寫一段舊時被稱為港都銀座——鹽埕的故事。故事中寫出了書店曾是謀生場域、日常購買去處的質地。鮮活的生命刻痕,留存在以書店為活的人們身上,也在鹽埕店鋪、尋常人家的日日夜夜中。【內容簡介➤】

●廚藝祕訣超圖解

700則美味的關鍵祕訣,超強剖面透視圖解,瞬間提升你的廚藝!

Pourquoi les spaghetti bolognese n’existent pas: Et 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine

亞瑟.凱納(Arthur Le Caisne)著,林惠敏譯,亞尼斯.瓦盧西克斯(Yannis Varoutsikos)繪,漫遊者文化,599元

推薦原因: 實 樂

本書透過清楚、簡潔的敘述與插圖,呈現了700則與「煮食」有關的常識、冷知識,即使不熱衷下廚的人也能讀得津津有味。從最基本的包上鋁箔紙送進烤箱、拿起刀切一顆番茄,到米、油、肉等基本食材的認識,作者以龐大的知識量直面「工具」、「食材」與「烹調法」,沒有多餘溢美的形容詞或照「騙」,是紮實的經驗整理與知識傳遞。【內容簡介➤】

●寂寞的誕生

寂寞為何成為現代流行病?

A Biography of Lonliness

菲伊.邦德.艾貝蒂(Fay Bound Alberti)著,涂瑋瑛譯,商周出版,450元

推薦原因: 知 思 議 樂

2018年英國設立了「寂寞部長」職位,將普遍而個人的情緒或心理狀態納入國家治理範疇,「寂寞」於焉成為21世紀流行病及公衛議題。本書作者長期研究情緒文化史,由當代事件開展一部寂寞文化史的追溯、構築之路,從18世紀至今的上千份信件、日記、政策和醫學報告中理出寂寞的身世:寂寞從來不是人們亟欲擺脫的疾病,有時人需要從日常生活脫節而需要這樣的情緒;寂寞作為個體經驗,更與性別、族裔、年齡、環境、經濟、科學等知識建構相關。

在中文世界中,「寂寞」其實是一個古老的語彙,超過兩千兩百歲。獨坐、獨酌、獨不眠、獨愴然,詩詞中屢屢書寫著面對天地面對世局襲上心頭的孤獨感。本書談西方文化脈絡下,現代化歷程中所誕生的新品種「寂寞」。這種有著現代性血統,帶著「疏離」基因的「寂寞」,也讓人想起涂爾幹的名著《自殺論》,或許先哲百年前的洞見已預示了寂寞這種慢性病毒今日的孳生難熄。【內容簡介➤】

●人類使用說明書

關於生活與人際難題,科學教我們的事

Explaining Humans: What Science Can Teach Us about Life, Love and Relationships

卡蜜拉.彭(Camilla Pang)著,李穎琦譯,網路與書出版,380元

推薦原因: 知 思 樂

作者為2020年「英國皇家學會科學圖書大獎」史上最年輕得主,在這樣的成就下,讀者很難想像本書的一字一句是由兼有自閉症類群障礙(ASD)與注意力缺陷過動症(ADHD)的人,為了瞭解如何「當人」而寫成。理解他人行為對作者來說有如學習一套外國語言,身為科學家的她透過蛋白質、熱力學、平行時空、波長的科學語言學著認識「人」,無論孤立、偏見與差異,這些體驗都成為「我生活的星系與他人生活的星系之間那座蟲洞」,也一同成為宇宙的一部分。【內容簡介➤】

●半島之龍

越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

物語 ヴェトナムの歴史―一億人国家のダイナミズム

小倉貞男著,林巍翰譯,八旗文化,480元

推薦原因: 知

本書寫越南千餘年來的國家歷史,陳述了越南作為一個政體如何面對外邦壓力,國家/王朝體制的成形及其演變。長達千餘年的時間軸,使眼界相對宏大,讓讀者對越南的了解有足夠縱深。但不可諱言,本書寫法偏向傳統的國家史,書寫材料的運用上亦較少採用考古或傳世的物質材料。【內容簡介➤】

●大轉折

百年科學匯流史,扭轉人類文明的關鍵融合

Convergence: The Idea at the Heart of Science

彼得.沃森(Peter Watson)著,蔡承志譯,聯經出版,580元

推薦原因: 知

本書原文主標定調為「匯流」,強調「科學」發展本身並非單一領域之事,而是跨領域連續不斷的交會、整合。如書籍開端即以「太陽黑子」的觀測與「樹木年輪」間的直接關係為引,精妙而清楚地將不同知識系統、物質媒介的聯繫描繪出來,帶出歷史、藝術等領域的科學座標。作者論述能力十分精湛,是近年難得一見的科學史佳作。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

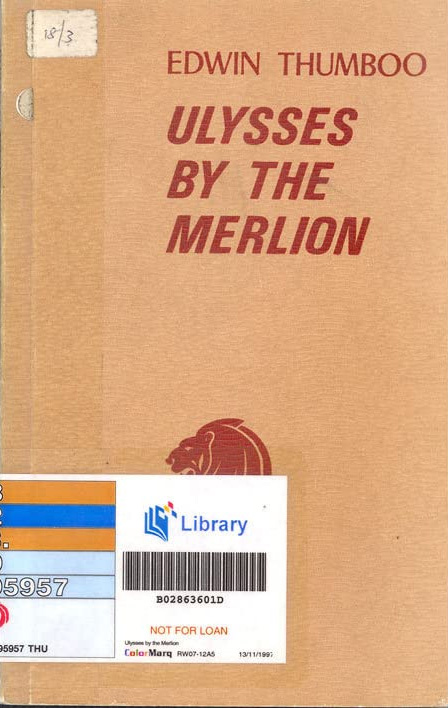

新加坡作家、詩人黃毅聖在接受筆者訪問時,回顧本地英文詩歌的歷史:「很長一段時間裡,英文本身就是一個菁英語言,從1950到1980年代,很多詩人都是學院派,或者是深受學院派影響,比如詩人Edwin Thumboo(1933-)、葉昭雄(Arthur Yap,1943-2006)、李子平(Lee Tzu Pheng,1946-)等。他們的詩歌很多都與『國家』、『建國』議題有關。」以Edwin Thumboo為例,他以書寫多篇國家情懷主題的抒情詩歌聞名,詩集《魚尾獅旁的尤利西斯》(

新加坡作家、詩人黃毅聖在接受筆者訪問時,回顧本地英文詩歌的歷史:「很長一段時間裡,英文本身就是一個菁英語言,從1950到1980年代,很多詩人都是學院派,或者是深受學院派影響,比如詩人Edwin Thumboo(1933-)、葉昭雄(Arthur Yap,1943-2006)、李子平(Lee Tzu Pheng,1946-)等。他們的詩歌很多都與『國家』、『建國』議題有關。」以Edwin Thumboo為例,他以書寫多篇國家情懷主題的抒情詩歌聞名,詩集《魚尾獅旁的尤利西斯》(

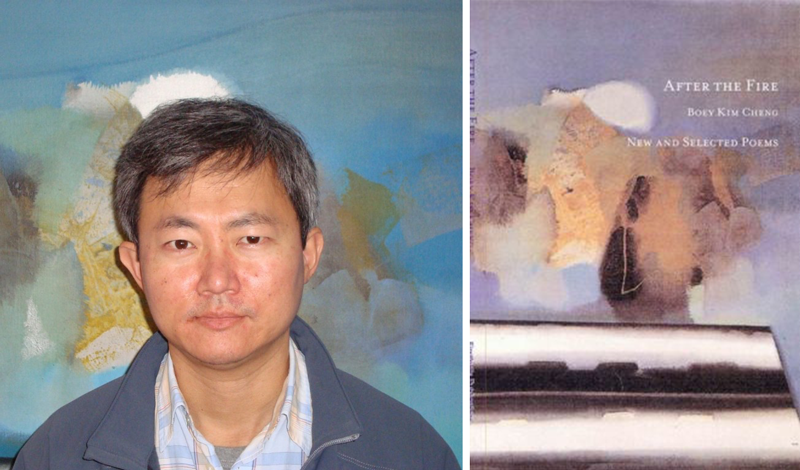

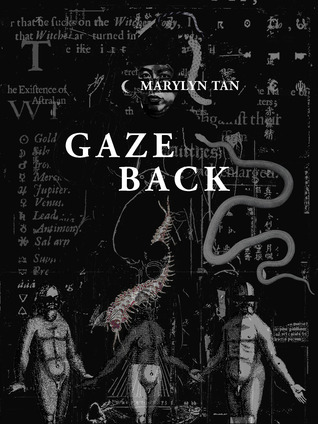

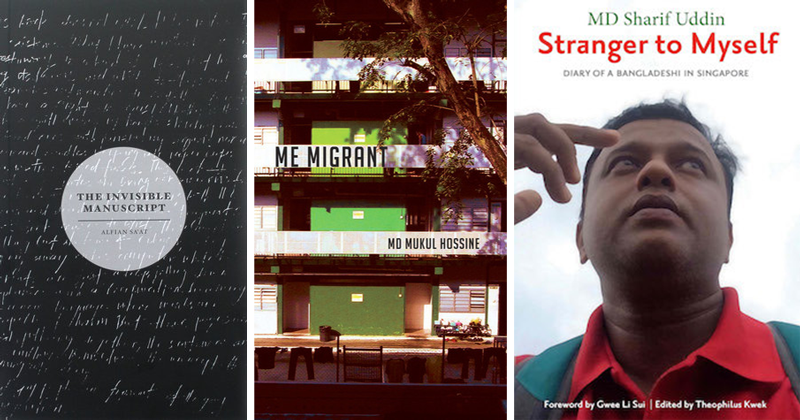

在與本地書店「城市書房」老闆的交流中,她也提到這幾位詩人的作品在書店較受歡迎。而黃益民、黃毅聖與亞非言,在新加坡英文文學史上的地位都不容小覷,他們不僅在詩歌創作上碩果累累,在小說與戲劇方面也產出頗多。同志詩人的作品不僅給新加坡文學界帶來更多元的聲音,他們的創作更是在新加坡不斷追求同志平權的社會運動的方式。就個人來講,亞非言的作品,比如他的詩集《隱形的手稿》(

在與本地書店「城市書房」老闆的交流中,她也提到這幾位詩人的作品在書店較受歡迎。而黃益民、黃毅聖與亞非言,在新加坡英文文學史上的地位都不容小覷,他們不僅在詩歌創作上碩果累累,在小說與戲劇方面也產出頗多。同志詩人的作品不僅給新加坡文學界帶來更多元的聲音,他們的創作更是在新加坡不斷追求同志平權的社會運動的方式。就個人來講,亞非言的作品,比如他的詩集《隱形的手稿》(

更加弔詭的是,這樣的「成功」在很大程度上卻帶給移工作家更多的困擾。正如Md. Mukul Hossine在他的第二本詩集《勇敢人生》(

更加弔詭的是,這樣的「成功」在很大程度上卻帶給移工作家更多的困擾。正如Md. Mukul Hossine在他的第二本詩集《勇敢人生》(

書.人生.向陽》我的兩本啟蒙詩集

我從13歲開始「立志」成為一個詩人,購入的第一本詩集卻是屈原的《離騷》,從鄉下透過向台北書店索取的書目,以郵購方式買到。入手後的第一個反應是「嚇呆了」。那是「明刻本」覆刻的小書,以我從未看過的明代書版向少年的我宣示它的深奧,漂亮的明體字嚴謹地刻錄於直線隔行的書版上,一路列隊而來,沒有標點符號,更不可能注音,當然也沒有作者介紹、題解、注釋這一類方便現代人閱讀的欄目。儼然天書一般,那本《離騷》冷酷地等著我,說:「看你怎麼讀?」

年少時的我,在這之前已從家裡開的書店讀了不算少的書,鄉下稱為「閒仔冊」,學校稱為「課外讀物」,年少氣盛,自視甚高,不相信有我無法閱讀的書,面對這本明刻本《離騷》,非要弄懂它不可,因此展開了土法煉鋼的「攻勢」。先查字典,將書中所有生字查明、注音;再用逗點句點以紅簽字筆標示句讀,幸好《離騷》每句都夾帶語助詞「兮」字,如一開頭的「帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。攝提貞於孟陬兮,惟庚寅吾以降……」不難區辨。

完成基礎工作後,還是無法真正理解這些詩句的意涵,於是我決定將《離騷》全詩共188行背下來,當時腦子軟,真的把這長詩背到最後三行:

直到今天都還沒忘掉。但即使如此,還是無法通徹理解屈原此詩的內在意涵,似懂非懂,於是我自以為是地採用抄經的方式,用學校的作業本,逐字抄寫,以為這樣總該懂了吧。結果可想而知:還是無法真正通篇了解。

這樣的窘境讓當年帶有叛逆性的年少的我,發誓要成為像屈原這樣的詩人,將來也寫一本讓讀者背也背不懂,抄也抄不懂的詩。我的美滿人生,竟因為這位13歲少年的無知,走上一條人煙稀少的小徑,而成為今天雖然也出了幾本詩集卻乏人問津的「這個樣子」。

我讀的第二本詩集是《詩經》,同樣是明刻本,但這次是從就讀的竹山高中圖書館借出的,較諸《離騷》,《詩經》的閱讀經驗愉快多了。「關關雎鳩,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。」這些四字一句,詩意明亮的詩,容易理解,也容易吸收。讀來有感,也頗好應用。當然這階段,我聰明了,專挑有感的詩來讀,也才體會出讀詩的樂趣。

不過,初中《離騷》、高中《詩經》的詩閱讀經驗,並沒有讓我走上古典詩的創作之路──恰恰相反,我卻逐步成為現代詩的喜愛者。13歲讀《離騷》的同時,我已開始試寫新詩,第一首發表的詩是後來看了會臉紅卻無法後悔的少作〈愁悶,給誰〉,登在詩人古丁主編的《巨人雜誌.詩廣場》上;進入高中後,又和幾位喜愛現代詩的同學合創「笛韻詩社」,鋼板刻印出版《笛韻》詩刊,發表同仁詩作,直到大學時期,發行13期後停刊;也在大三那年,因為被選為「華岡詩社」社長,為了「領導群倫」,開始正式向報紙副刊和詩刊大量投稿,發表比較成熟的詩作,而以「台語詩」和「十行詩」建立了初步的風格。

我至今也仍然無法解釋,為何年少就接觸、背誦《離騷》和《詩經》的我,最終卻走上創作現代詩的路?唯一說得通的是,這兩部經典是我的詩心的啟蒙書,《離騷》的楚語楚調,啟發了我創作台語詩的心念;《詩經》的格律形式和它源自民歌民謠的音樂性,則支持了我自創十行詩新格律的信念。我從《離騷》和《詩經》的土法閱讀經驗中,感受到的不是它們的古典詩形式的跟隨,而是開創現代詩新格局的召喚。

從《離騷》發展出的《楚辭》,基本上無論屈原或宋玉,皆用楚語寫作,表現楚國的聲腔,書寫楚國的地誌、植物誌,我從13歲開始到20歲都浸淫其中,到我開始正式投稿之時,面對的是1970年代以《創世紀》詩社超現實主義詩風為主流的現代詩壇,雖然我也熟背洛夫、瘂弦,或者比較傾向古典主義的余光中、鄭愁予等的詩作,但《離騷》的楚語、楚聲,卻一直召喚我,無妨跟主流的現代詩壇走一條不一樣的路,可以用我舌尖上的母語來寫作跟主流不一樣的、獨樹風貌的台語詩。

是這樣的精神召喚,讓我在1970年代最不利於當年只能名之為「方言詩」的詩壇,無所畏懼地展開了台語詩的習作和發表。

我從《詩經》這部經典,特別是來自民間所採集的《十五國風》的歌謠詩作中,得到的則是音樂性和語言節奏的訓練,以及以整齊的「四言詩」格律的欣慕和濡染;但我寫的既是現代詩,無論四言詩、五言詩或七言詩,都已與我處身的時代相去甚遠,現代詩以行為句式,要追求它的音樂性和新格律,必須重起爐灶。

開始現代詩創作的我,面對的現代詩壇還是反對押韻、格律,有「詩是詩、歌是歌」的主流「戒律」,彷彿用了固定格式、帶有音樂節奏或韻律的詩都是落伍的「非現代詩」。而我從《詩經》(乃至於唐詩、宋詞、元曲)的閱讀經驗卻告訴我,詩與歌難分難解,兩相拆開未必為好。在這樣的思考中,我決意以違反主流書寫的方式,開展十行詩的嘗試。

我有意識嘗試台語詩和十行詩的創作,始於1976年。從13歲開始的詩人夢,經過8年的學習、醞釀,直到21歲才終於成形,並且成了我在詩壇的「被識別標誌」。背誦《離騷》和《詩經》,居然成為我用來開創現代詩新風格的養料與福田,不能不感謝這兩本對我具有啟蒙意義的經典!●

向陽

本名林淇瀁,國立台北教育大學名譽教授。著有詩集《亂》、《向陽詩選》、《四季》等多種。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量