Content Tokyo 2020 下》Vtuber、疫情中重塑品牌、以AI創作,日本內容產業熱議的3件事

2020年日本國際內容授權展Content Tokyo開展後,也同時舉行一系列內容產業講座。Openbook精選其中幾場以授權和圖像角色為主的重要討論——包括實際運用二次元帶動營收的行銷案例、受到疫情影響的企業如何開創新局,以及經典的角色如何跨越世代藩籬等,與讀者共享日本內容產業的第一線議題。

對初次接觸並試圖進行授權的人來說,了解授權基礎概念與市場產值的第一步,便是認識智慧財產權相關法規。授權是一種對價行為,為了讓授權與被授權的雙方達成合作且獲利,關於契約內容、商品化項目、品質控管,以及分潤方式等等細節都需要明文規定,甚至詳細到商品化的材料、尺寸規格及通路等,都是授權時應討論的項目。授權金的比率,也可以依物品單價和製造數量而微調,達成共識。

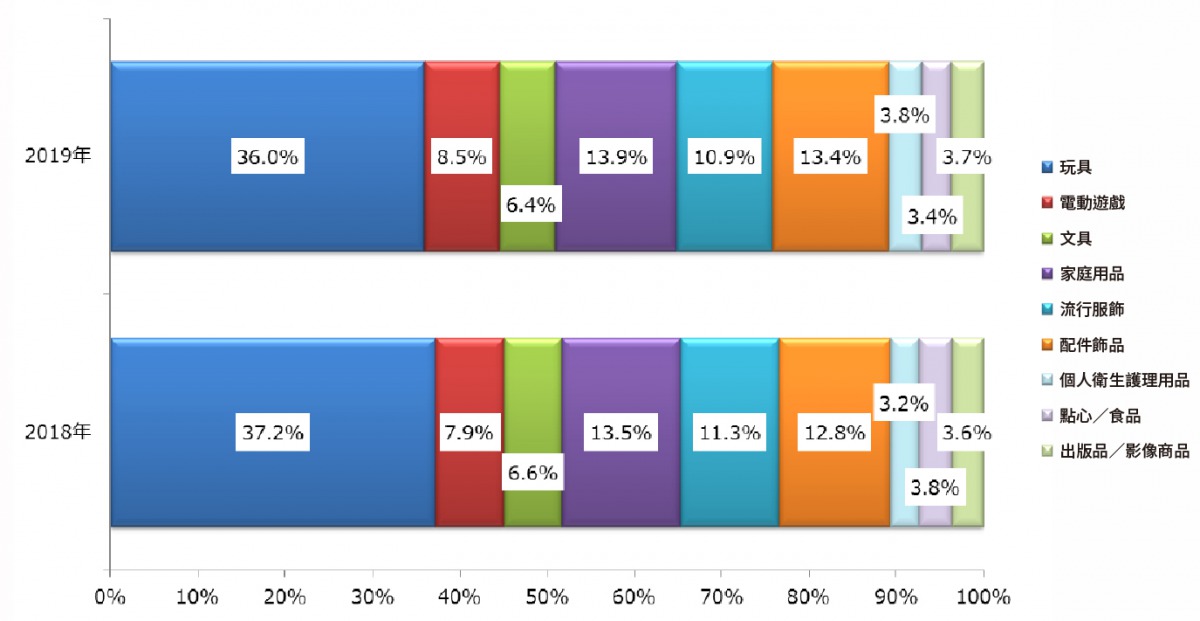

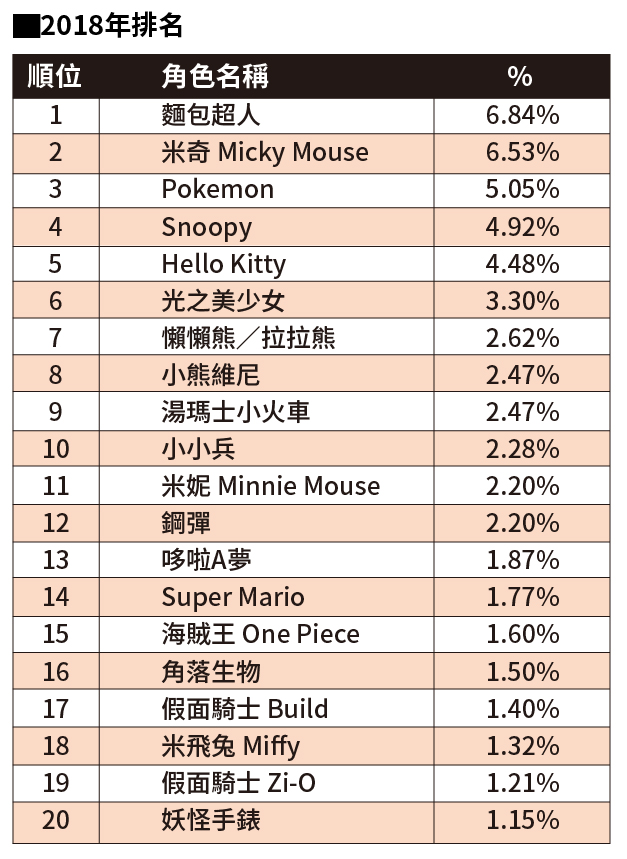

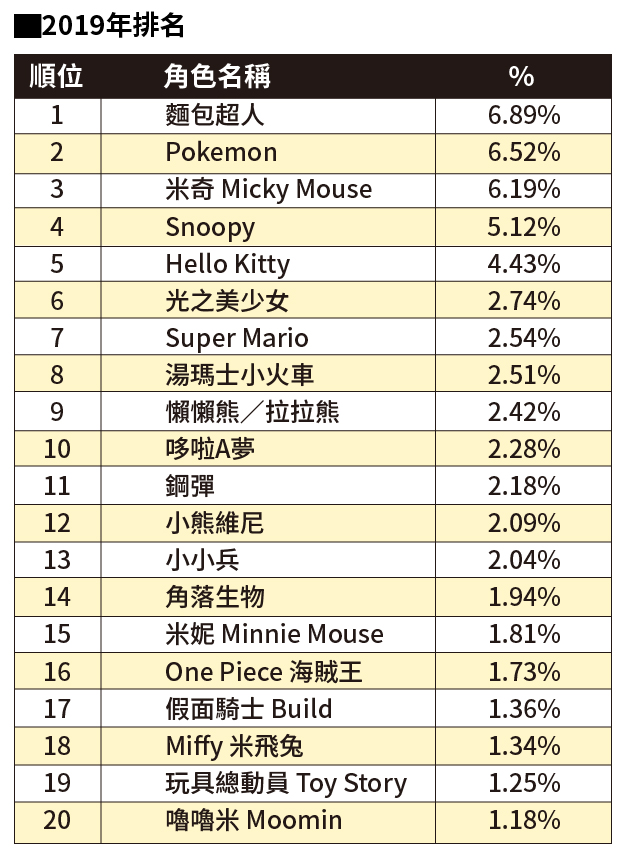

根據日本角色授權的相關調查,年齡區間從0歲開始直到小學畢業前的消費者(0-12歲),是角色授權商品的消費主力。13~15歲區間的消費者,則會覺得角色之類的東西太孩子氣而減少消費。而上高中後生活型態改變,因為興趣、娛樂或紓壓等原因,喜好人數又會再次成長。

關於年齡的調查結果,可以大略區分出角色經濟的主要消費族群。幼兒童和國小學童主要是由家長買單;16歲以上的消費族群則多自掏腰包。因應收入來源和消費方式的不同,可作為授權角色的選擇和商品企畫開發的參考。

▇議題1:Vtuber虛擬偶像的代言威力

- 講座名稱:動漫、聲優、VTuber拯救低迷的營收(売り上げもつながるIP活用)

- 講者:堀遼平(エムピーキッチンMP Kitchen行銷部 品牌行銷企畫)

MP Kitchen餐飲集團的行銷企畫堀遼平還相當年輕,卻以成功的Vtuber行銷案例,獲邀到各地進行過多場經驗分享會。運用Vtube、聲優代言、與動漫聯名合作是新興的角色行銷模式,但傳統產業,或對二次元文化存有既定印象的產業,難免會對新型態手法有所疑慮:和這些「圖案」合作,真的能為企業帶來好處嗎?找名人當代言人,或直接在節目中置入產品等行銷方式不是更直接有效嗎?

然而,若想將品牌年輕化、增加不同族群的客層,在傳統作法之外應該有更新的思考,特別是在目標族群的年輕人已經不常看電視,改用網路接收訊息的時代。

話說從頭,連鎖經營的沾麵專門店三田製麵所,店鋪數量不多,客層又以上班族男性為主。沾麵專門店不如牛丼、烏龍麵或拉麵店普及,消費者也大多是「今天去吃一下沾麵好了」這樣的心情。大多數情況下,沾麵不會是正餐前幾名的選擇。2019年10月日本消費稅從8%漲到10%,在漲稅不漲薪水的預期心理下,民眾為了節約支出也漸漸減少外食。對三田製麵所來說,再不做點改變、在行銷上出奇招,可能就得面對營收及店鋪減少的風險。

堀遼平擁有網路行銷公司內容製作和廣告運用的經驗,2017年進入MP Kitchen參與三田製麵所的品牌行銷。他以實現品牌目標「沾麵的日常化/每天都可以吃沾麵」為前提,運用網頁、社群媒體和app等平台,推動了一項整合性行銷計畫。

首先是藉由VTuber引起話題和討論度。有別於早期的虛擬偶像,VTuber透過直播和網友互動,對粉絲而言是更親切且能即時回應的偶像。三田請VTuber做了一集沾麵食記,雖然無法實際的「吃播」,但藉由介紹復刻經典菜單、口味和心得,成功引起支持者產生「想要吃吃看」的心情,而「VTuber食記」這件事也因為前所未見,變成討論話題。

接著,三田製麵所與一位經常發表食記的聲優(配音員)合作,搭配推出「一日店長」、「限定徽章」以及「特殊印刷海苔」等活動。活動期間,三田首先在店鋪中播放由該名聲優錄製的廣播和歌曲;其次考量到店鋪的擺設及存放空間,將限定商品設定為小巧且不占空間的徽章,同時減少廚房作業流程,直接在海苔上印上活動的文案和圖案。最後則收穫了廣大消費者拍照上傳、在社群網站上轉發的宣傳效果。

三田找來合作的聲優,社群網站的追蹤者超過100萬人,不少粉絲慕名而去,秋葉原店甚至出現難得的排隊效果,宣傳效果非常顯著。

聲優代言人與沾麵連鎖店的合作,期間限定的徽章和特殊印刷海苔

這一整套宣傳計畫的設計,不僅需要擁有對二次元的熱情和了解,知道可以從哪裡切入、引起話題,也需要了解哪一位聲優的興趣和企業營運方向相符,才能結合不同的行銷巧思。同時,企畫人員也必須考慮到店鋪可能遭遇的各種問題,設計出相應的解決方法,讓合作發揮效益。

VTuber、動畫、聲優,這些原本在社會評價中,屬於青少年、次文化的個人愛好,經過行銷的專業,轉化為新穎、貼近網路社群的切入點,為傳統產業創造出嶄新的形象與客群,成為了增加營收的重要知識。

▇議題2:因疫情暫無法獲利,應持續經營品牌價值

- 講座名稱:當疫情不可避免(With コロナ時代のブランディング)

- 講者:並木將仁(インターブランドジャパンInterbrand Japan代表取締役社長兼CEO)

日本政府在今年4月7日至5月25日期間發布「緊急事態宣言」,要求國民減少外出、店鋪縮短營業時間,整體GDP因而滑落27.8%。絕大多數企業受此影響,裁員、倒閉等時有所聞,不過也有部分企業因為民眾生活型態轉變而受惠,例如:視訊與在宅勤務相關的Zoom、Microsoft Team、Google Meeting、Adobe,視聽娛樂的Netflix、Spotify、Nintendo,購物網站Amazon、Rakuten等,在品牌認知度、使用率和品牌價值上均有大幅度成長。

全球品牌顧問公司Interbrand日本分公司社長並木將仁建議,面對疫情,無法從生活型態改變中獲利的企業,應持續進行品牌經營,向目標群眾傳遞品牌價值、溝通品牌信念。譬如汽車製造商(Mercedes Benz, VW, Audi, Honda等)不約而同在社群媒體上以自家logo為題,用詼諧幽默的方式提醒大家保持社交距離。

另一方面,正因疫情的重擊,企業可以重新思考定位,統整資源,在期待疫苗和治療方法的同時,維持本業的運作,並可延伸專業。例如夏普Sharp運用無塵製造的專業投入口罩生產,即便價格昂貴,仍吸引數百萬人抽籤購買;以吸塵器聞名的Dyson,則製造人工呼吸器等醫療設備,在疫情中開創企業的新生機。

▇議題3:用AI重現手塚治虫,Why not?

- 跨越世代的IP經營術(世代を超えて愛されるIP育て方)

- 講者:手塚真(手塚プロダクション 手塚製作所董事會成員、電影導演)

「很多人問我手塚老師是我的爺爺嗎?他是明治時代的人嗎?」遇到這樣的問題時,漫畫家手塚治虫的兒子、電影導演手塚真尷尬笑說:「沒有那麼久啦!」

「很多人問我手塚老師是我的爺爺嗎?他是明治時代的人嗎?」遇到這樣的問題時,漫畫家手塚治虫的兒子、電影導演手塚真尷尬笑說:「沒有那麼久啦!」

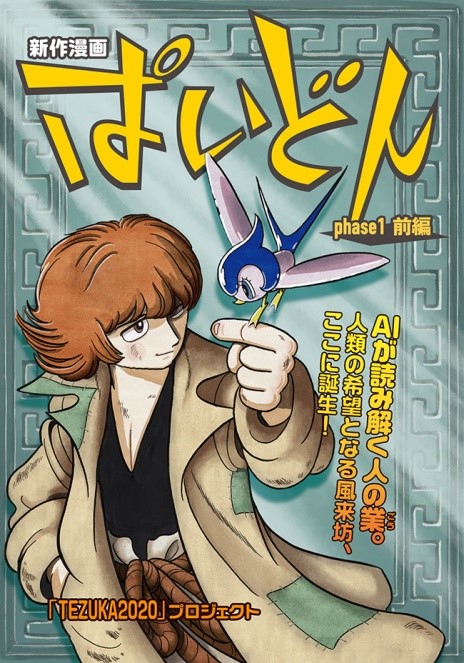

從1950年代發表作品以來,手塚治虫以《原子小金剛》、《森林大帝》、《怪醫黑傑克》等代表作而廣為人知,畢生共有700部以上的作品,原稿數量高達15萬枚,被稱為「漫畫之神」。2020年初,手塚製作所推出「手塚2020計畫」(TEZUKA 2020 Project),將原稿數位化,透過AI技術分析演算,從基本設定、情節布局到角色模型,結合資訊科技與人類團隊,推出了一部「具有手塚治虫精神」的新漫畫《裴多》(暫譯,ぱいどん)。

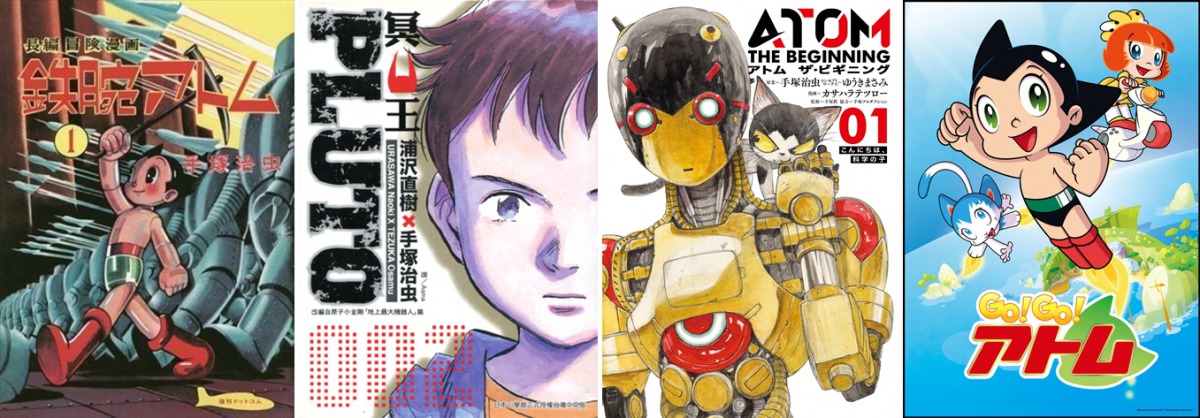

手塚的作品一直以來有相當多改編和延伸。2003年,《原子小金剛》漫畫設定中的「小金剛」誕生日前夕,手塚製作公司與小學館商議,希望找漫畫家創作《原子小金剛》的致敬作品。小學館找上漫畫家浦澤直樹,但此提案一直無法獲得手塚真首肯。後來兩人面唔,手塚真提出要求,希望浦澤能全部重新設計,畫出浦澤自己的風格,遂促成了名作《冥王Pluto》的誕生。

《原子小金剛》的延伸作品,另有2015年的《小金剛起源》(アトム ザ・ビギニング),以及2017年的同名電視動畫。也有針對學齡前的兒童所製作的《GoGo Atom》動畫改編。

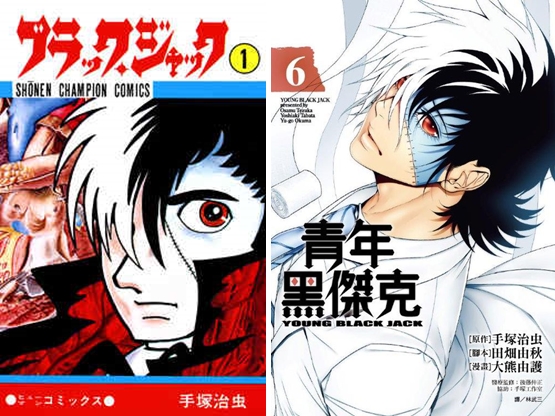

《怪醫黑傑克》的延伸作品則有2011年的漫畫《青年黑傑克》,及2015年的同名動畫。手塚真表示,手塚治虫作品的內容深度和故事情節,以及角色人物的魅力——「即便是壞人也是人啊」的核心,打動了許許多多的讀者。

在講座中,手塚真以史蒂芬.史匹柏改編自莎翁名作《羅密歐與茱麗葉》的新電影《西城故事》(West Side Story)為例,說明我們現在還在改編翻拍400多年前的劇本,而且每次拍出來,感受都不同。他強調:「只要原作的精神被好好地傳達,並沒有什麼不好。」

「手塚2020計畫」推出後,也出現一些反對的聲音。批評者認為:「用AI去運算、模擬筆觸,又不是手塚老師的真跡。」然而就這樣把原稿放著會更好嗎?手塚真以開放的心態,歡迎不同的表現形式和詮釋,讓這些角色人物和故事再次感動人,一如莎翁的劇本。●

評論》詩歌是我們負擔不起的一件奢侈品:新加坡英文詩簡介

不得不承認,用一篇短文介紹新加坡的英文詩是件很愉悅但又很困難的事,尤其作為在新加坡求學的異鄉人,提筆時更加覺得沉重。在這裡嘗試「簡介」新加坡詩人給台灣讀者,似乎一提筆便是失敗的。其實,不只是對於台灣,新加坡的英文寫作對於整個亞洲都是相對陌生的,甚至誇張一點來說,新加坡的英文詩歌對於大部分新加坡人,也是陌生的。這會讓人感到疑惑,甚至讓人感到些許傷感。

在我相識的很多新加坡年輕人中,除了活躍於文藝創作或者學術界的朋友,問及英文創作的詩人與作品時,很多人都答:「不太熟悉」。或者,有些會列出幾位在社交媒體上為社會議題發聲且比較激進的詩人,比如亞非言(Alfian Sa’at,1977-)和黃毅聖(Ng Yi Sheng,1980-)。

說感到些許傷感,是因為新加坡的英文文學創作在近幾十年來十分活躍,作者們辛勤地產出了大量精彩的小說、戲劇與詩歌。就今日的英文詩壇來講,主要用英文創作的新加坡詩人大概有六、七十位,他們的作品主要由本地的兩家出版社「Ethos Books」與「Math Paper Press」出版。出版的作品中,一類是詩人的個人作品集,另一類是集體性的詩歌選集。

這樣的「學院派」創作傳統,被「九五代」改變了。黃毅聖說:「1995年新加坡文學獎授予給一個英國人,但他後來才成為新加坡公民。同一時期有很多本地詩人,比如梅健青(Boey Kim Cheng,1965-)、馮啟明(Alvin Pang,1972-)、Aaron Lee(1972-)、Yong Shu Hoong(1966-)等,與以前不同,他們更多是書寫個人經驗的詩歌。他們也開始舉辦讀詩會,創辦詩歌雜誌和詩歌選集等,嘗試走向一種新的詩歌風格。」

在這一代詩人中,梅健青的詩歌在新加坡文學界深受好評,學者與詩人林玉玲(Shirley Geok-lin Lim)曾評道:他是「共和國1965年後最好的英文詩人。」因為梅健青在我校任職教課的緣故,他的詩歌也經常在學生中討論。他的詩歌溫情脈脈,在他的詩集《After the Fire: New and Selected Poems》(2006)中,探索個人情感、身分與家國、歷史之間千絲萬縷的關係,他從新加坡的「出走」至澳大利亞,給他的詩歌帶來一層更複雜的感情,很值得一讀。

說到近20年,黃毅聖提到:「在2003年,當Chris Mooney-Singh開始通過Word Ford這個平台組織詩會,口語化的語言開始在新加坡英文詩歌中出現。這一時期與他同時寫詩的人有Marc Nair(1981-)、Pooja Nansi(1981-)和Bani Haykal(1985-)。這讓新加坡的英文詩歌比以前更加流行。到了2014年,我們有了SingPoWriMo(新加坡詩歌創作月,Singapore Poetry Writing Month)。當年4月,很大一群作家在臉書上聚集寫詩,有很多年輕人參與。通過這個方式,我們有了很多在詩歌形式上的實驗,出了更多的詩歌選集。SingPoWriMo也演變成Sing Lit Station(新加坡文學站,Singpaore Literature Station)的基石。」

如今,Sing Lit Station在本地詩人小葉子(Joshua Ip,1982-)的帶領下,成為新加坡文學創作與交流的重要平台,積極舉辦各種文學活動。隨著這一系列活動的展開,新加坡的英文詩歌趨向更平易近人與多元化的發展。

撰寫這篇文章時,正值2020年新加坡年度文學獎揭曉。年輕詩人陳瑞琳(Marylyn Tan,1993-)的詩集《回望》(Gaze Back,2018)獲得2020年新加坡文學獎英文詩歌組優勝。這本大膽且形式新穎的詩集自2018年出版以來,便經常被身邊的朋友與媒體提起,而這一榮譽更是在新加坡英文詩歌創作歷史上寫下了非凡的一筆。

陳瑞琳在她的獲獎感言中,為「不僅是作為第一位女同志,更是第一位女詩人,獲得這一獎項而深感榮幸。」除了陳瑞琳,有趣的是,在訪問中被多次提到的詩人裡,有很多位頗受年輕人歡迎的詩人都是本地同志作家,比如黃益民(Cyril Wong,1977-)、黃毅聖與亞非言。

提及詩人黃益民,不得不提起一本詩集:《我是移工》(Me Migrant,2016)。這部詩集在近兩年的新加坡英文詩歌界與媒體界引起很大反響。這部詩集的作者是Md. Mukul Hossine(1989-),他是一位在新加坡做工的孟加拉國移工,熱愛文學與創作,在新加坡務工時,用孟加拉語寫下自己在新加坡的經歷與心境。

Mukul的詩歌先被譯成英文,再經過黃益民「創譯」(transcreate),最後由新加坡獨立出版社Ethos Books出版。近幾年在新加坡的移工創作與作品,也是在年輕人中比較流行的話題,除了黃益民與Mukul Hossine合作出版的兩本英文詩集以外,還有孟加拉國移工Md. Sharif Uddin的《陌生的自己:一個新加坡孟加拉人的日記》(Stranger to Myself: The Diary of a Bangladeshi in Singapore,2017),不僅贏得當地詩人的盛讚,2018年的新加坡圖書獎(非虛構類)也授予這部散文與詩歌的合集。

與台灣相似的是,近5年在新加坡的移工文學也發展迅速,在本地出版了一批由來自東南亞國家移工書寫的作品。這些詩集在新加坡出版,是件值得開心的事情。然而在我看來,更值得我們的深思與反省的,是由本地菁英「創譯」移工作品的過程,以及其被「創造」的權利結構。

細看這些「創譯」過程,Md. Mukul Hossine與Md. Sharif Uddin這類移工作家面臨著多重困境。比如說,這一過程將移工作家逐漸「新自由主義化」,也就是說,他們作品的出版,在新加坡過度地被視為「成功型移工」的例子。作品出版後,進而以「移工文學」為標籤,成為眾多移工中的個人成功代表,隨之而來的是由政府、媒體、文學菁英開展的慶祝「個人成就」的一場場派對。然而,對他們文學作品本身的探討非常少見,他們作品中大量對移工群體在新加坡遭遇不公與虐待的吶喊,也被「慶祝成功的喜悅」集體消音。

在我的訪問中,還有一些詩人被新加坡本地的朋友提及與推薦,在這裡也將他們列出來,請感興趣的朋友主動探索他們精彩的詩作。他們是:魏俐瑞(Gwee Li Sui)、Christine Chia、Tania de Rosario、Cheryl Julia Lee、Grace Chia、Hamid Roslan。本文提到的詩人僅僅是新加坡英文詩歌創作的一小部分,就算沒有在這裡提及,還是有很多值得我們關注與欣賞的英文詩作。

讀到這裡,台灣的朋友們,你認為「詩歌是我們負擔不起的一件奢侈品」嗎?●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量