對談》成為職業漫畫家,你準備好了嗎?漫畫家韋宗成、李隆杰知無不言分享會

關於漫畫業界的生態以及漫畫家,讀者最想知道的是什麼呢?

由Openbook策畫的漫畫系列講座「教練,我想畫漫畫」第二場,持續關注深掘各種漫畫創作現場。本次邀請到的主講人之一是資深漫畫平台「創意漫畫大亂鬥」的站長,以長篇諷刺政治漫畫《馬皇降臨》受到矚目並開始商業創作的漫畫家韋宗成。另一位講者是曾獲雙料大獎,包含日本外務省國際漫畫賞優秀賞及金漫獎青年漫畫獎、年度漫畫大獎的漫畫家李隆杰。

這一天,兩人要一起談談關於漫畫與漫畫家之間如何互相連結。

▉身為專業漫畫家,隨身攜帶職業傷害也是非常合理的

在一個領域中要成為專業,除了難以取代的實際操作經驗外,得到的還會有各式各樣的職業災害:比如旅遊記者永遠調適不過來的時差與水土不服;廚師難以預料的燒燙傷、手腕發炎;或者編輯難以避免的尿道炎。那麼,關於漫畫家的職業傷害會是什麼呢?韋宗成開玩笑地說:「形象」。他皺了皺眉提到:「自從我畫了一本叫做《AV端子》的漫畫之後,形象就一直掉,還有公司開始舉辦新人獎、製作新人獎影片,每拍一部,我的形象就越來越慘啊!」誠實的哀號,讓稱得上人山人海的現場,溢出幾聲沒控制好表情的笑聲。

「我的職業傷害是鬼壓床。」李隆杰的回應,迎來許多倒抽一口氣的聲音。他略帶停頓,收下現場每個人撐大的訝異眼眶後,推了推眼鏡說:「就是人清醒了,但是沒辦法動彈的狀況。有可能是因為壓力太大了,或是在睡著之後忍不住反覆回想分鏡,以為自己已經完成多少,但醒來發現是作夢。」說完,佐以愉悅的微笑,他補了一句:「剛剛本來想說沒有傷害的,因為很期待看到更多人跳進這個坑啊。」

提起最近手邊翻看的漫畫,韋宗成表示自己看的是《遊戲3人娘》:「這個作品有趣的是,主角是3個生動的小女孩,情節轉折間你可以一直看到各種不同的表情,這對漫畫家來說很重要,以表情來演繹他們之間發生的故事,非常棒!」

李隆杰最近讀的則是日本暢銷超過800萬冊的《黃金神威》:「看這部作品,好像有點理所當然,因為非常熱門,網路討論度又高,但奇妙的是我周遭的朋友都沒人在看。裡面談到很多人文歷史的部分,這跟我的興趣還有創作方向息息相關,尤其作者對劇情的推進會藏著巧思,讓人意想不到,可以學習到很多。」

▉好漫畫背後不可不知的二三事

談到創作,每個作者對作品的理解與標準都不一樣。假若以5個條件:故事、繪畫技巧、自我風格、藝術性挖掘及市場面評估作為篩選值,來進行量化分析,漫畫家將如何決定先後順序?是以市場為考慮,注重讀者需求和回饋?還是以繪畫技巧取勝,致力保有作品的藝術高度?

兩位漫畫家一致認為,最重要的第一要素是自我風格。創作者若選擇以同人本的形式創作,也許一時間銷量高、讀者的成長快速,但反過來說熱度消退也快,作品消失後作者也無法露面。至於原創,在作品浮出市場水面後,作者的名字便會在水中暈開,緩緩沉下之前,都不致消散。

「為了創作,參考過最離奇/出格/意想不到的一本書是?」韋宗成竟回答自己的作品《冥戰錄》,而李隆杰則答《福爾摩沙變形記》。

除了自我風格,韋宗成對創作要件的排序自有一套看法,他認為:「自我風格的形成是第一階段,需要時間醞釀,完成後會來到第二階段:市場面的評估。漫畫也是一種商業模式,若做出錯誤判斷,會發生什麼事情呢?可能就會將十八禁的男性向本拿去CWT賣。」如此一來,很可能銷量低迷到只能用血書寫一個慘字。

韋宗成排列的第三階段,必須面臨的考驗為故事性,也就是文本可以打動人心的最大可能性。「日本漫畫家手塚治虫已經畫完所有可以說的故事,後來的作品基本上都是在它的框架下加深自己的細節,重新演繹屬於自己的主題,突出與他人不同的部分。這又回到了方才的條件,市場的構成是來自自我風格的建立,所以這些是環環相扣的。」對韋宗成來說,繪畫技巧反而是最不重要的,在資訊流動迅速的網路時代,只要能掌握流行議題、在時效內迅速回應,就能夠在網路上擄獲一群粉絲讀者。

李隆杰將自我風格排在第一位的原因,和作家的辨識度有關。風格就如同品牌形象,要突破還是要持續穩定發展,都需要小心拿捏。「接下來是畫技,這是給讀者的第一印象,決定他們能不能繼續看下去。而且好的畫技可以讓爛的故事變好看,這很重要。第三是故事,中間位置,一個好的漫畫家就算拿到很爛的劇本,也可以透過分鏡和畫技的掌握能力,讓故事整體提升、變好。」

李隆杰把藝術性的挖掘擺排在第四,原因只因為他認為自己並非藝術專業,難以評斷。被他列在最後的市場面評估,則是針對台灣市場。他說,日本經過多年的努力與演進,已出現許多成功的漫畫案例,能夠讓作者與出版社有目標地計畫,如何執行、趨近想要的成果。而台灣市場則不可預期,發行後會一飛沖天或者埋入土裡皆是未知。即使與大出版社合作、畫風內容配合編輯要求,也難以再現或超越日本市場。

▉教練,我想畫漫畫!

一般讀者對漫畫作者出道的想像大多是:藉由參加出版社舉辦的比賽,突破重重關卡,從初選、複選、決審中脫穎而出後,即能躍身作家之列,航向偉大行道。然而事實真是如此嗎?

「那是夢想漫畫,大家不要當真。」韋宗成苦笑著說。在台灣漫畫圈,多的是拿到新人獎後依舊無法出道,無法以作者身分進入商業市場競爭的參賽者。能夠因為得到新人獎進而成為漫畫家的人,只是少數。

韋宗成的出道過程,須從學生時代說起,高中時期流行在作業本上畫漫畫,同學之間互相傳閱。為了讓更多人看到這些作品,他自己架設了網站「創意漫畫大亂鬥」,作品上傳後,陸續也收到讀者投稿。大學時期,他甚至與同學一起拍攝真人漫畫,就這樣慢慢吸引更多讀者流量,緩緩打開知名度,也逐漸有出版社找上門詢問合作。

畢業後,韋宗成與一間遊戲公司合作。當時線上最火紅搶手的遊戲是《R.O》跟《魔獸》,而漫畫市場則一片慘澹,「我當時點進遊戲公司出產的遊戲,發現原來他們的東西都是十八禁。」引來台下笑成一片。

「因為不擅長那樣的創作,所以我對公司提案,一部畫了15頁的漫畫《馬皇降臨》,老闆看了只說一句我覺得這會賣,就出了,然後轉作職業漫畫家。」其實在此之前,韋宗成是作業員,因為剛退伍沒有工作經驗,找不到喜歡的工作,後來到廣告公司當美工,一路且戰且走,才漸漸走往漫畫家的方向。

- 【延伸閱讀】凝聚台灣三魂七魄的變態魔術師:漫畫家韋宗成

- 【延伸閱讀】漫畫江湖,看人品,不看沉浮:韋宗成和韓京岳的家常菜

《冥戰錄》是韋宗成準備許久渴望投入的長篇創作,在出版之前,他加入讓這本書更加飽滿活躍的靈魂人物:林默娘,這個角色讓他一舉躍上台灣漫畫業界的高峰。《冥戰錄》出版到第9集時,西門町燈會邀請Q版林默娘加入展覽陣容,卻因3D化的人偶模型外觀與原著差距甚多,引發多方討論「是否為邪神」,最後主辦方邀請漫畫家親自上陣重新上妝補救,一時蔚為熱門新聞,為漫畫原著及創作者吸引了更多粉絲和好奇的目光。

李隆杰的漫畫家之路也是從十幾歲開始,從每年投稿新人獎,到漸漸與出版社接觸。「老實說,都不太順利,所以中間我嘗試自費出版,爭取持續曝光,才又回到商業出版。」李隆杰回憶道:「一開始我嘗試了滿多題材,包含超級英雄,後來接觸了CCC創作集之後,我開始對歷史題材感到興趣。」在日本,同樣的歷史題材能夠被重複使用,不同的漫畫家會詮釋出不一樣的觀點筆觸,一個鮮明的古代人物角色,有可能成為好人,也能夠是壞人。

知名的歷史漫畫《國姓來襲》即是李隆杰筆下的代表作。它最初只是一部到法國參加漫畫展的短篇,當時的主題是:異鄉人福爾摩沙,描繪在台灣生活的外國人。台灣目前畫歷史題材的漫畫家不多,近期最知名的大概是漫畫家邱若龍的《霧社事件》,影視改編成電影《賽德克巴萊》。李隆杰說:「這件事有個特別的效應是,後來談到莫那魯道,大家就會想到邱若龍,反過來亦同。因為這部作品,讓歷史人物與作者之間產生了連結。」

也因為這個緣故,讓李隆杰下定決心要將鄭成功仔細詳實地描繪出來,成為完整作品。他為此參考了許多書,更為了將17世紀的帆船畫得準確,買了模型來參照。一面翻找史實,一面整理蒐集分鏡資料時,只要看到市面上又推出與鄭成功相關的書籍,李隆杰便會焦慮自己的創作觀會被其他作者搶先一步出版而喪失了特殊性,成為市場多數範本之一,而不是談到這個類型作品時立刻會讓人聯想到的最突出標竿。這些憂慮,一路持續到作品完成面市才停歇。

他另一部名作《怕魚的男人》,內容直面自己內心真實的無言恐懼。這部完全沒有任何對白的作品,一舉奪下日本外務省第9屆國際漫畫賞優秀賞。提到對一般人而言有點突梯荒謬的「怕魚」情結,李隆杰說:「事實上我還是沒有克服那樣的恐懼,只是恐懼是有分類的,像是魚市場就不行,海生館可以,我自己畫的魚也可以。」

要成為職業漫畫家,在用盡方法出道之後,迎面而來的,才是真正來自市場與自己的質問和挑戰。

▉合約一定要小心擬,看明白

一旦成功出道後,要成為優秀出色的漫畫家,又需要哪些條件因素呢?以天份、努力、有能力的出版社和機遇為區分,對已有多年漫畫出版經驗的漫畫家來說,怎樣的組合排序才是精準的?

韋宗成的回應帶著諸多考量與思索:「其實很多人都有天份,只是不知道怎麼正確運用。但對我來說,最重要的還是努力,然後才是天份。這4個元素其實有些相近,好的出版社事實上就等同於機遇,不好的出版社可以讓你所有的累積瞬間崩壞。」創作之餘,亦須謹慎使用幸運。

而對李隆杰來說,天份反而不是最重要的。他認為一旦有想要畫畫的念頭、想走入這一行,基本上都是有天份的人:「我的首要條件是機運,因為這不可解釋。我曾經看過身邊很有才華也努力的人,不論如何就是運氣不好;反過來我也看過很紅的作品,但一點都無法理解它討論度那麼高的原因。」李隆杰強調:「努力當然也是必要條件,但機遇常常蓋過努力,再來才是出版社。我把出版社放在第三,是因為好的出版社也不是每一本書的狀況都很好,這依舊是機遇問題。漫畫家的成功是難以被預測的。」

一本漫畫要成功轟動市場,充滿許多未知的因素,時機選擇也不可忽略。對漫畫家來說,在這一切成形之前,必須先好好理解自己的合約。

在看似前途光明平坦的業界,也存在伺機而動的陷阱。韋宗成提到,曾經聽過包山包海的長期合約,在合作期間內,除了畫作之外,也包含所有講座、邀約、改編等等權利,只要利益相關,就被無條件抽成,而且限制非常多。他建議在簽約之前,仔細理解合約與自己希望的合作模式。

▉想清楚了,就來畫漫畫吧!

台灣多數的編輯其實非常忙碌,一個人要面對眾多作者,勢必無法在合作細節的調度上完全配合每一個漫畫家,因此對創作者來說,清楚認知自己的需求非常重要。

李隆杰在獲得新人獎後,曾對出版社提案,卻遲遲收不到明確回應,幾個月後終於得到回覆,卻是編輯詢問他願不願意當某漫畫家的助手,令人啼笑皆非。

對談到尾聲,讀者對兩位漫畫家提問:在台灣現有的環境下,是否會鼓勵他人成為漫畫家?在台灣,畫漫畫究竟會不會餓死?

針對第一個問題,兩位漫畫家的答案一致為肯定。至於第二題,也再度得到一致的回應:「安啦安啦,餓不死。」

怎麼說呢?李隆杰嚴肅以待:「有想做的事情就去做,而做這件事會產生怎樣的後果,都要為自己負責。不論如何,我身為旁觀者,是絕對有好戲可以看的。」如此腹黑的發言,讀者爆滿的現場又傳出了笑聲。

總和兩人所述,可以發現過去創作者想以漫畫為業,只有透過出版社出版一途。如今台灣漫畫市場已漸趨多元,創作者有許多發表管道,能夠自己出本,可在各種網路平台發表,也可創作同人誌,在漫畫圈生存下去的辦法很多,得找到屬於自己的那種。

韋宗成則表示,創作有許多方式,可以寫小說、作音樂或者拍電影,漫畫是其中成本不算那麼高的選擇。「如果你真的有很想畫的題材,也認為漫畫是很適合你創作的方式,如果你真的想清楚了,那你為什麼還不畫漫畫?」●

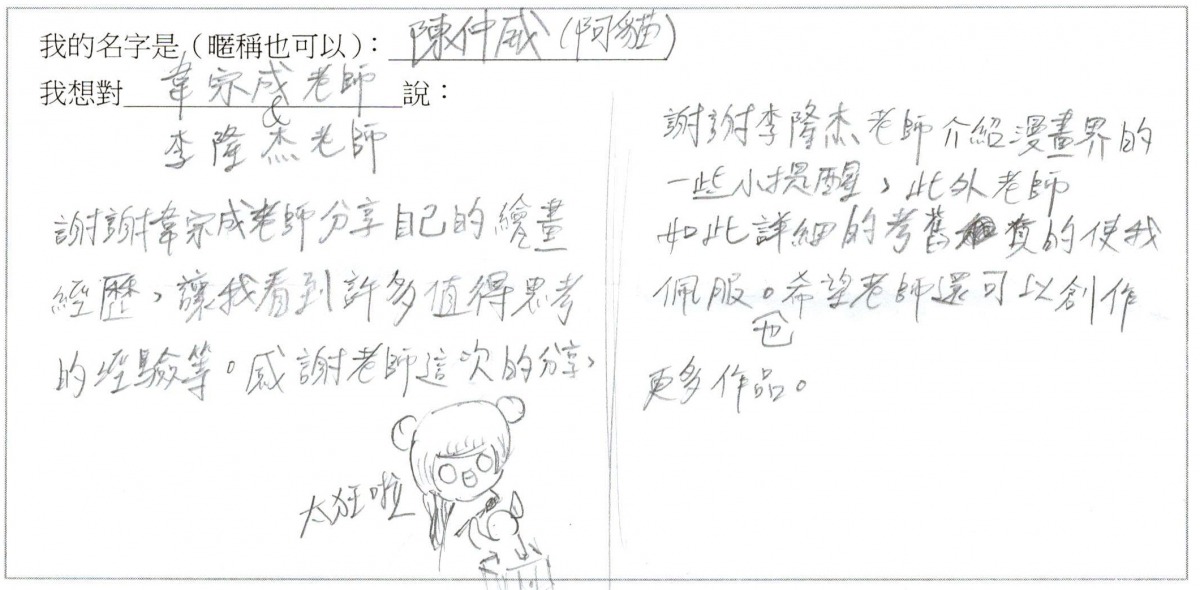

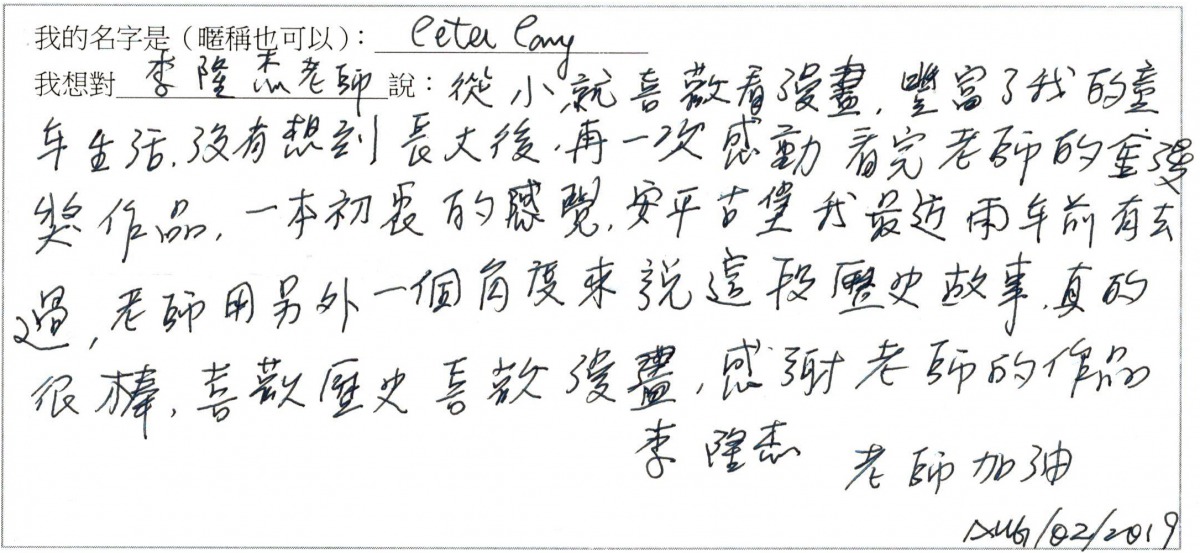

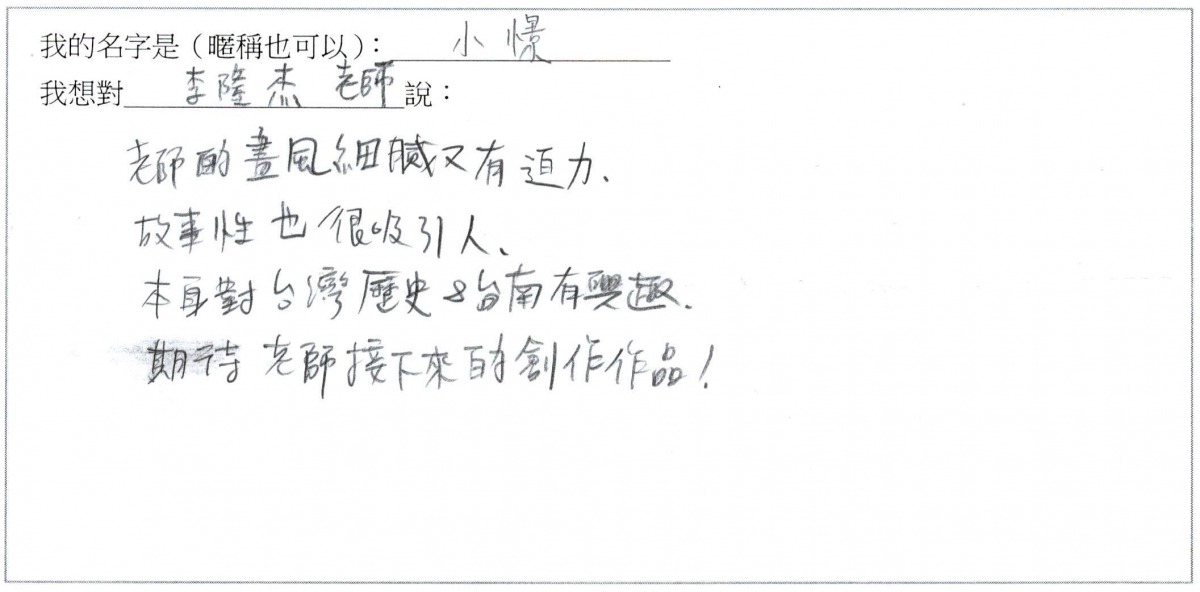

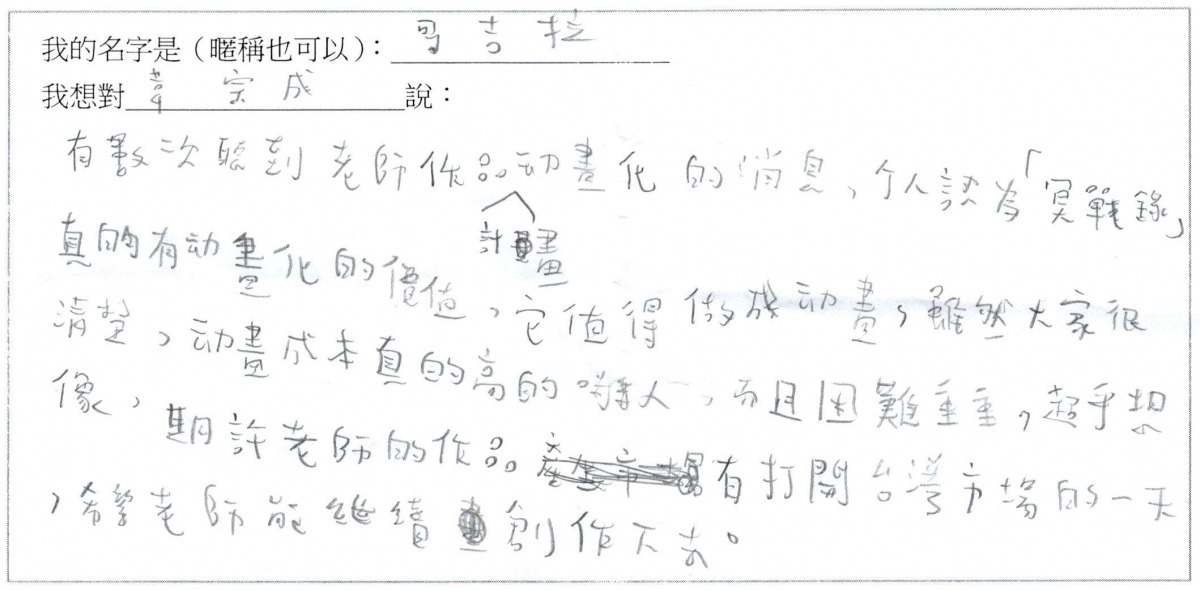

▉向漫畫家/作家告白

Openbook提供告白小紙條,讓與會讀者分享對漫畫家/作家的心內話,對談結束後抽出幸運讀者,可獲得漫畫家簽名板。活動迴響熱烈,現場約4/5以上的讀者都填寫了小紙條,我們特地挑選了願意公開的幾則,與所有讀者共享。

謝謝韋宗成老師分享自己的繪畫經歷,讓我看到許多值得思考的經驗等。感謝老師這次的分享,太狂啦!/謝謝李隆杰老師介紹漫畫界的一些小提醒,此外老師如此詳細的考究真的使我佩服。也希望老師還可以創作更多作品。——陳仲威(阿貓)

從小就喜歡看漫畫,豐富了我的童年生活,沒有想到長大後,再一次感動。看完老師的金漫獎作品,一本初衷的感覺,安平古堡我最近兩年前有去過,老師用另外一個角度來說這段歷史故事,真的很棒,喜歡歷史、喜歡漫畫,感謝老師的作品。李隆杰老師,加油——Peter Pany

老師的畫風細膩又有魄力,故事性也很吸引人,本身對台灣歷史 & 台南有興趣,期待老師接下來的創作作品!——小憬

有數次聽到老師作品計畫動畫化的消息,個人認為「冥戰錄」真的有動畫化的價值,它值得做成動畫,雖然大家很清楚,動畫成本真的高得嚇人,而且困難重重,超乎想像,期許老師的作品有打開台灣市場的一天,希望老師能繼續創作下去。──哥吉拉

您的作品很有意思,我有追蹤您的FB粉絲專頁,有時看到您po的資訊,相當有趣,很開心今天可以近距離看到您!——卡爾

2位抽到漫畫家親筆簽名板的幸運讀者

話題》爸爸是如何學著當爸爸?父親節,讀本不一樣的爸爸書

台灣最「資深」的網路媒體人蔡阿嘎,他的Youtube頻道一向廣泛開發各種不同面向。2016年他與太太「二伯」結婚,並在去年生下兒子「蔡桃貴」之後,近年也逐漸涉入育兒領域,在主頻道「蔡阿嘎」之外,陸續開設「蔡阿嘎Life」和「蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family」等子頻道。

在近期一系列慶祝「出道」10週年Q&A的影片中,阿嘎和二伯夫婦被網友問及教養蔡桃貴時,誰扮黑臉、誰扮白臉?兩人回答是由二伯扮黑臉,並引用了來自二伯媽媽的指導:媽媽扮黑臉,小孩不管怎樣都會找她;爸爸扮黑臉,就很可能會和爸爸感情不好。

這番話可能有些過於簡化,但很能說明「父親」在家庭裡獨特難解的角色。在社會賦予的性別角色和限制下,父親和子女之間既帶有強韌的情感連結,又常是衝突、對立的關係。

▉父親,永恆的文學主題

學習當他人的父親,並理解自己的父親,是文學書寫的永恆主題。這情感如此普遍,相關的作品也很多,最知名的大概是朱自清的〈背影〉,「父親是個胖子」努力穿過鐵道去買橘子的畫面,透過教科書在許多人心底留下深刻的記憶,不過多數人都忘了,這段故事其實是在舖陳父子之間的和解。

另一個也出現在教科書中的父親形象,則是詩人吳晟的〈負荷〉,寫下了初為人父的心情,在「只因這是生命中/最沉重/也是最甜蜜的負荷」的總結外,「阿爸每日每日地上下班/有如自你們手中使勁拋出的陀螺/繞著你們轉呀轉/將阿爸激越的豪情/逐一轉為綿長而細密的柔情」的譬喻,更能道出無數父親的心聲。

以這兩篇作品為例,約莫能總括父親書寫的主旨:從子女的角度與父親和解、從父親的角度對子女吐露心曲。

無論是上世紀末吳念真的《多桑》,或進入21世紀後張大春的《聆聽父親》、楊索《我那賭徒阿爸》、陳浩的《女兒父親》,到最近駱以軍的《小兒子》系列、謝凱特《我的蟻人父親》,以及傅月庵的新書《父子》……這樣的清單可以不斷列下去,無止無盡。這些書籍有的沉重、有的輕盈,都可以在前述兩個脈絡中找到各自的位置,因應各自家庭的獨特而有不同的詮釋。

除了以文字書寫父親,近來書市也出現許多以圖像「繪畫」父親的作品,小莊和Blue流可能是其中最具代表性的兩位。從出道作《廣告人手記》開始,帶自傳色彩的回憶式漫畫一直是小莊的拿手好戲,《老爸練習曲:Etudes For Papa》記錄了小孩出生、成長過程中父子互動的諸多趣事,也在不知不覺中發現自己和父親的相像,形成三代的連結和傳承。

插畫家Blue流風格細膩多變,早年在報刊上曾嘗試政治、情色等不同主題,為人父之後的作品《我是父心漢》改以溫暖、柔和的線條與色澤,訴說初為人父的心情。在網路連載時,即引起許多回響,集結成冊後更宛如一本記錄父子日常的精美畫冊。近來連載的《單親爸爸週記》則延續前作,訴說單親家庭父子的互動。

這些作品運用圖像的特性和優勢,營造出更純粹、直入人心的效果。近期出版社也引入吉竹伸介《嬰兒老爸:手忙腳亂的日子》、全希晟《謝謝你讓我成為爸爸》等日韓作家的創作,顯示了這個主題的普遍性。

▉家庭型態多元化,父親形象正在轉變

這些略帶私密的書寫之所以能吸引讀者,除了對「父親」或「做父親」的共同人生經驗外,另有一層共通的主題,那就是人和人之間跳脫因為不同生活背景、立場和世代等元素所造成的隔閡、彼此理解的可能性。

家庭是最緊密的關係場域,卻也是最容易生成衝突的空間。往往占居一家之尊地位的「父親」形象,是如此特殊而鮮明的存在,描繪父親,反映著人心深處渴望理解和被理解的普遍需求。以子女的身分面對與父親的疏離,以父親的身分學習和子女互動,不管有多少糾結橫亙,最終還是有辦法彼此理解,將情感傳遞過去。也許有些傷痕無法原諒,也許有些作為只能懊悔,「理解」的達成,都是必須先邁出第一步。

一個書寫類型的成立,在普遍共鳴之外,往往也折射出時代的獨特議題。打破性別刻版印象的禁錮,可能就是當前最核心的基調。此外,亞洲傳統的家庭觀念中以「父母」為中心,視小孩為父母所有物的想法,近來也屢屢受到挑戰。

曾任記者、現為韓國女性家族部副部長金熹暻所著的《異常的正常家庭》,直接而深刻地挑戰「正常家庭」的意識型態。書中指出,將雙親與子女組成的核心家庭視為理想家庭型態的社會、文化構成和思考方式,「對外,它將其他家庭型態視為『不正常』並加以歧視;對內,則由父權制的位階支配家庭。」

無處不在的父權(圖片合成:陳宥任)

過度強調「正常」,反而讓家庭成為「壓迫與歧視」的空間,而家庭成員中最脆弱的子女,往往首當其害。金熹暻藉由無數的具體案例,從個人擴及到國家,討論「父權家庭」造成的「異常」扭曲。案例雖以韓國為主,但每一起事件及其延伸的論述,對台灣讀者而言無不似曾相識、觸目驚心。

倘若如作者在書中不斷疾呼的:家庭應當扮演子女個人與社會溝通的渠道,而非隔離兩者的封閉高牆;以父權打造的「正常家庭」,已成為對成員加暴的「異常」。在這樣轉換的過程中,「父親」又會留下怎樣的紀錄或故事?

在過往非虛構的父親書寫裡,已隱約觸及到類似的議題。未來,當越來越多元的家庭型態出現後,父親的形象和定位必然更為開放多元,類似《媽媽,琦琦,和她們的女兒:突破性別身分與家庭風暴,迎向愛與療癒的自學課》的討論,或許需要更多投入和關注,以化解刻板的歧視。

▉陪伴子女成長的父親

在打破「正常家庭」的基礎上,另一議題即是對「教養」和「照顧」概念的重新認知與界定。台大社會系教授藍佩嘉在《拚教養:全球化、親職焦慮與不平等童年如何養育子女》書中,針對當代父母如何教養子女的焦慮,提出了全球化的觀察。值得玩味的是,書中父親所扮演的角色較為隱晦,甚至帶有缺席的意味。

「如何當個父親」是關於父職的非虛構寫作中十分重要的主調,然而過去所見多半只是重複記錄著相同的慌亂和摸索,所謂「我是當爸爸之後才學著當爸爸」,透露出人們對於「為父之道」的茫然無措。

演化人類學家安娜.麥菁(Anna Machin)的《父親養成指南》,經由長年的研究和統計,涉及不同族群,包括同性戀或多父家庭。書中以科學的口吻,重新引領人們理解當代世界中的「父親」。

麥菁希望將世人的焦點從「怠職」的父親移轉到「盡職」的父親,她認為,一直陪伴在子女身邊的父親早已是當前的主流。麥菁強調,社會對父親的關注往往有限,遠遠落後於母親,但父親是任何文化不可或缺的部分,需要更多重視和聆聽。她並指出,親子教養沒有正確的方法,要相信你在自然演化中的為父本能,和小孩一同成長。

長照研究者平山亮的《我是兒子,我來照顧》,則以日本的「息子介護」經驗,提供另一面向的討論。「息子介護」指的是家中的老人由過去的媳婦照護轉為由兒子照顧。隨著高齡社會的來臨,由中年兒子照顧老年父母的情形,在現實中日益普遍,但礙於性別的刻板印象,社會不鼓勵男性表達,男性亦不擅長主動求援等等因素,兒子照顧變成了社會救助網絡觸及不到的暗角。知名社會學者上野千鶴子也指出,這涉及「男人心的心理學」,或言另一種「男人學」。

(取自pixabay)

平山在書中詳述各種兒子照顧的案例和情境,都直接而具體點明了兒子們在應付父母老病的同時,還必須承受性別刻版印象所產生的歧視和忽視。在失去和社會的連結及支援後,兒子照顧成為另一種變形的《楢山節考》,不同的是,這次兒子將自己和父母一起放逐在那座棄老的荒山。

▉書寫中的父親不斷在蛻變

社會和家庭的變革,在理論的論辯外,需要更多新的紀實故事和自我告白,才能讓人們從同理心的感性出發,去體會現實的變化。非虛構的寫作,不論面向他者或回歸自我,最終所應展現的即是以真實故事的力量,推動讀者認知到外在世界的變動,進而成為改變力量的一部分。

當看著「嚴父」背影長大的戰後嬰兒潮一代,如今都已成為祖父母輩,許多觀念也不斷改變,過往「男主內,女主外」的觀念早已被打破,教養子女成為夫妻共同的責任。

一代又一代的子女們,應對著和自己父母的相處,進而成為他人的父母,在這生命的循環裡,有些事物改變了,有些事物則似乎永遠如舊。唯一確定的是,不管外表看起來多麼篤定,每個人都是在邊走邊看、見招拆招的過程中,去摸索如何為人父母。

似乎總是這樣,只有當角色易位時,我們才能彼此了解。往往要到步入中年,或成為人父,或經歷過社會的洗禮和衝撞後,我們才能逐漸理解當年父親的慈愛或嚴厲,並發現鏡中的自己,在不知不覺中已變成那曾經崇拜或抗拒的身影。

令人期待的是,隨著社會對性別的桎梏逐漸動搖,新型態的家庭關係陸續出現後,關於「父親」的寫作將不斷在書寫中蛻變,引領著人們從封閉的傳統,走向開放的未來。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量