人物》為什麼追求真愛,變成追求高潮?專訪《廢廢子の充氣大冒險!》漫畫家huihui

哈囉您好!恭喜您成功開啟本服務,

這是一套全新的實驗療程,您將會變成一個充氣娃娃。

您已經是充氣娃娃囉

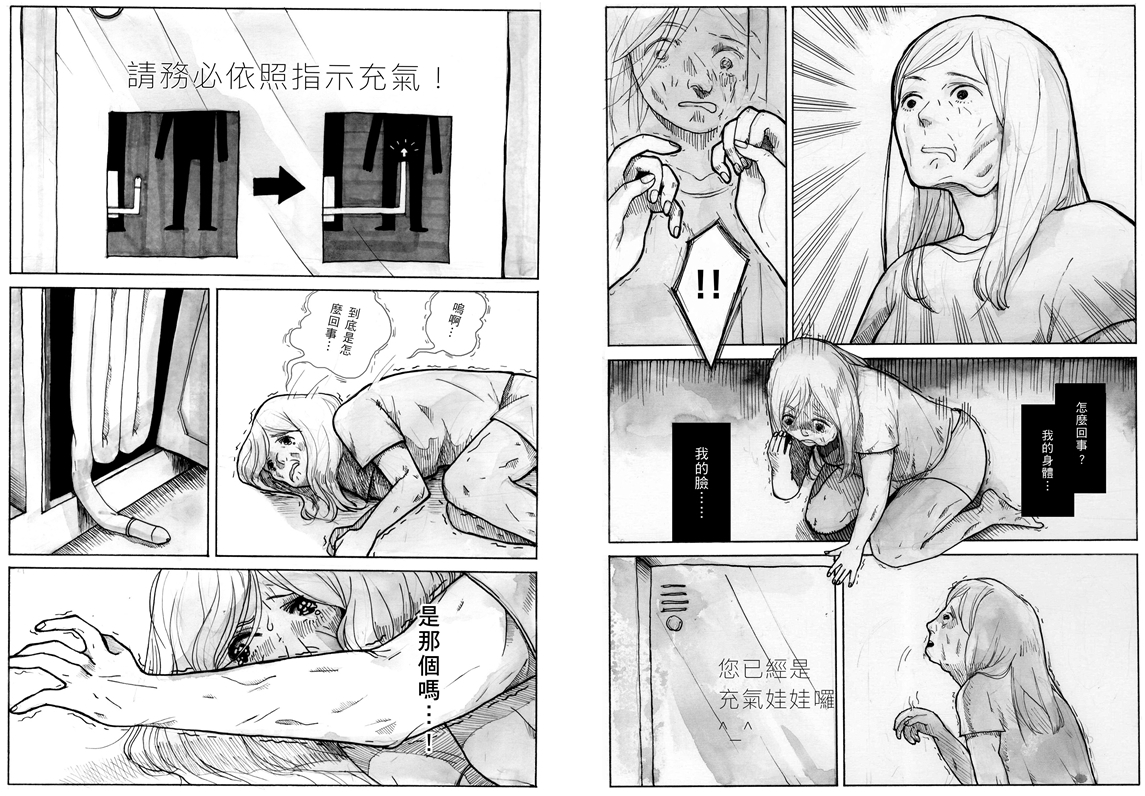

請務必依照指示充氣!

必須找到「性高潮」以完成療程,

您也會因療程的結束而還原為一般人,

祝福您!:)

被男友拋棄後,廢廢子坐在衣櫃,鏡面突然顯現如此字樣,她頹喪成未充氣的人形,握起衣櫃中如消防水帶的條棒物,放入私密處充氣。

這個情節來自huihui的作品《廢廢子の充氣大冒險!》,雖是自費出版的作品,但第1、2集已再刷。藝術家黃大旺說這本書「已達到文學的層次」(註)。

《廢廢子の充氣大冒險!》封面與內頁;本書為限制級作品,未滿18歲請勿購買(huihui提供)

漫畫家huihui來自工程師家庭,不施妝粉的母親從小告誡她多念書,不要花時間在外貌上。她形容自己是「曾經是直男腦,可愛度低於平均值的女孩」。大學讀美術系,她說自己大學前3年一直在翹課,直到第4年才開始創作目前的作品。

翹課都在做些什麼呢?

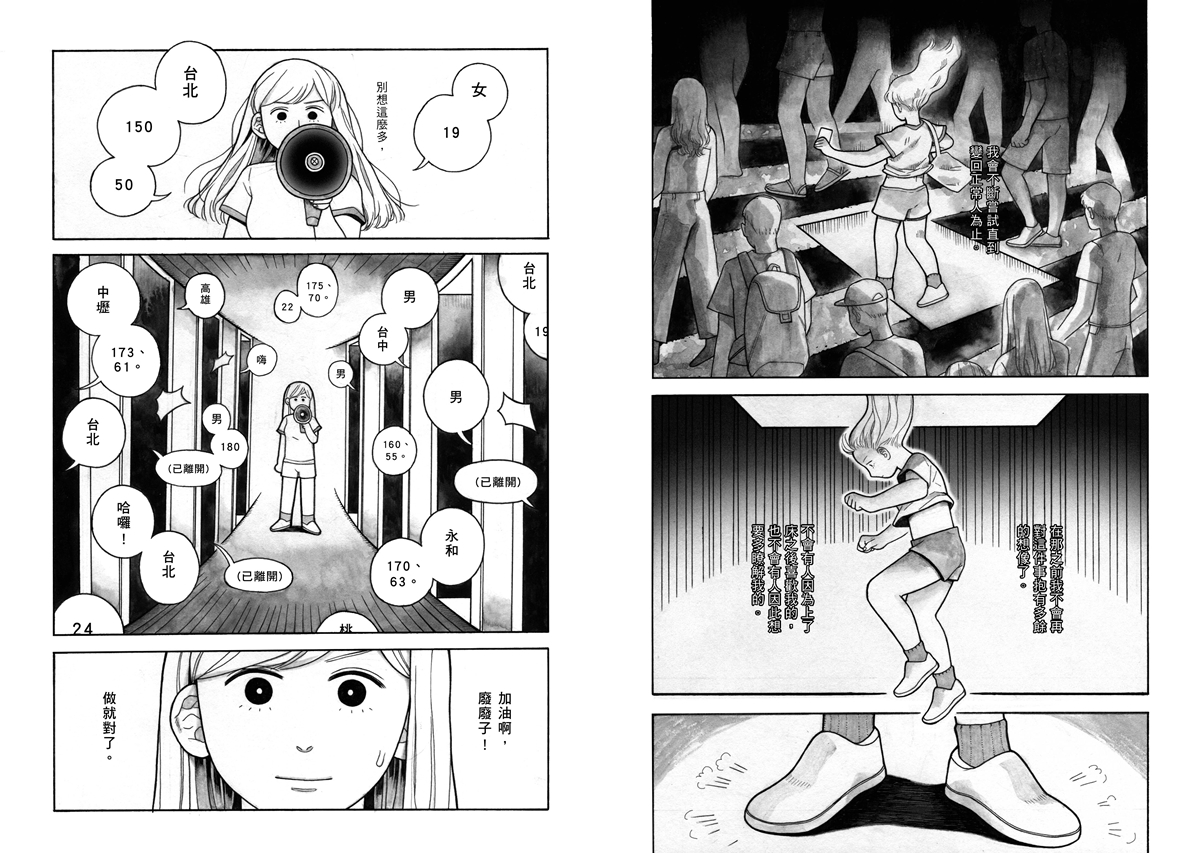

「翹課就可以在家看電影啊──其實我都跑去玩交友軟體欸!」huihui直爽地回答。

漫畫中的廢廢子,是一位長相普通,身材有點肉肉的女大學生。故事中,她穿梭於不同交友軟體,遇見形形色色的男人,有帶她探索不同新世界的砲友、嫌她胖的高富帥,以及講話很無聊的大叔等等。

▇幹,我就是那個麻子臉老婆

這部作品,對於童話故事「追求真愛→破除詛咒」的格套,做了關鍵元素的抽換,變成「 追求高潮→破除詛咒」,這成為本作戲謔與嘲諷的起點。主人翁在裡面必須找到高潮,才能破除魔咒,變成一般人。

根據2017年的調查,蘋果App Store線上排名中,交友軟體Tinder是營收王,交友軟體也是iOS收入排行的前幾名。近年,越來越多婚姻與戀愛關係,是通過線上交友軟體所促成的(不過聽說沒有新人在婚禮上承認自己是交友軟體認識的),而討論線上交友中的女性,不管是漫畫或其他創作,都非常有限。

在影視或不同創作中,追求高潮的女人,大抵不脫離《慾望城市》(Sex and the City)中感性的作家凱莉,或者順從慾望的莎曼莎。但是,一個自卑的肉肉女大學生變成充氣娃娃,得上交友軟體幫自己「打氣」,這個故事到底想說些什麼?

「我很不爽童話故事的設定,這些故事總喜歡把漂亮的公主寫成英雄的『獎勵』」,huihui說,小時候,長輩常常會提醒小孩,飯要記得吃乾淨,不然長大以後會娶麻子臉的老婆。

到了青春期,她開始長痘痘,突然間她發現:「幹,我就是那個麻子臉的老婆!」如果這個公式是真理,豈不是代表著:不漂亮的女性都是對(飯沒吃乾淨的)男性的懲罰。另外,少年漫畫中很多男主角闖關抱得美人歸的故事,「我從來就不是那個美人欸,我該怎麼辦?美人以外的女生都去哪兒了?沒辦法成為故事的一部份嗎?」

▇關鍵設計

從這麼一點幼時的怨念出發,huihui提到自己有位高瘦且有修長雙腿的妹妹,常常讓她有酸葡萄的心情,討厭起各種跟「性感」相關的元素。她說:「談到戀愛這件事情,我會覺得『 不,不行不行不行,這件事情很糟糕!』,既使想要被愛,也完全不知道如何說出口。」即使交了男友,她也拒絕依賴和撒嬌。她抗拒性感,卻又發現自己不知道怎麼表達愛意。

「我發現前男友一直跟我索取一些更柔軟的互動,明明這麼簡單,我卻不想給;當時覺得,如果你真的喜歡我的話,應該接受這樣子的我。」直至分手後,她才開始學習處理感情。

「廢廢子其實是很『閉俗』(內向)的女生,如果沒有變成充氣娃娃的詛咒,她是不敢走出去的。」huihui說。而這個「 追求高潮→破除詛咒」的關鍵設計,其實是作為漫畫主人翁直面欲望的推力。

更進一步,我們或許可以提問:為何許多女性自卑於擁有愉快的性愛生活?

我們問她:「你是故意將廢廢子定位成不太胖,但內心覺得自己很胖的女孩嗎?」huihui否認了,她本來想將廢廢子畫成十分顯胖的女孩,但又不能胖到讓讀者無法接受,所以設定為目前的外貌。

「 國小會發一張讓你超級難過的通知單叫『體重過重通知』,我曾經拿過好幾年欸,上面用紅字寫著『你過重喔』——為什麼要這樣對待小朋友?」huihui說。

《廢廢子の充氣大冒險!》內頁(huihui提供)

▇雙面體悟

漫畫第2集的中後段,廢廢子在交友APP上認識一位身材外貌都很好的大帥哥。相約到旅館,兩人脫掉衣服後,對方卻說:「你還是先減肥再出來玩吧。抱歉,這樣好像在耍你。但我真的不行,抱歉。」隨後轉身,走出旅館。

這樣的情節,也許很多人曾遭遇過,但並不會說出口。很多讀者曾給huihui留言,對於這位玩咖男子的行為感到氣憤,「其實那並不是什麼大不了的事情」,人在新手村,總會發生這樣的事情。在第3集,漫畫家也讓廢廢子成為「拒絕人」的那個人,「那一刻,她懂了。」huihui說。

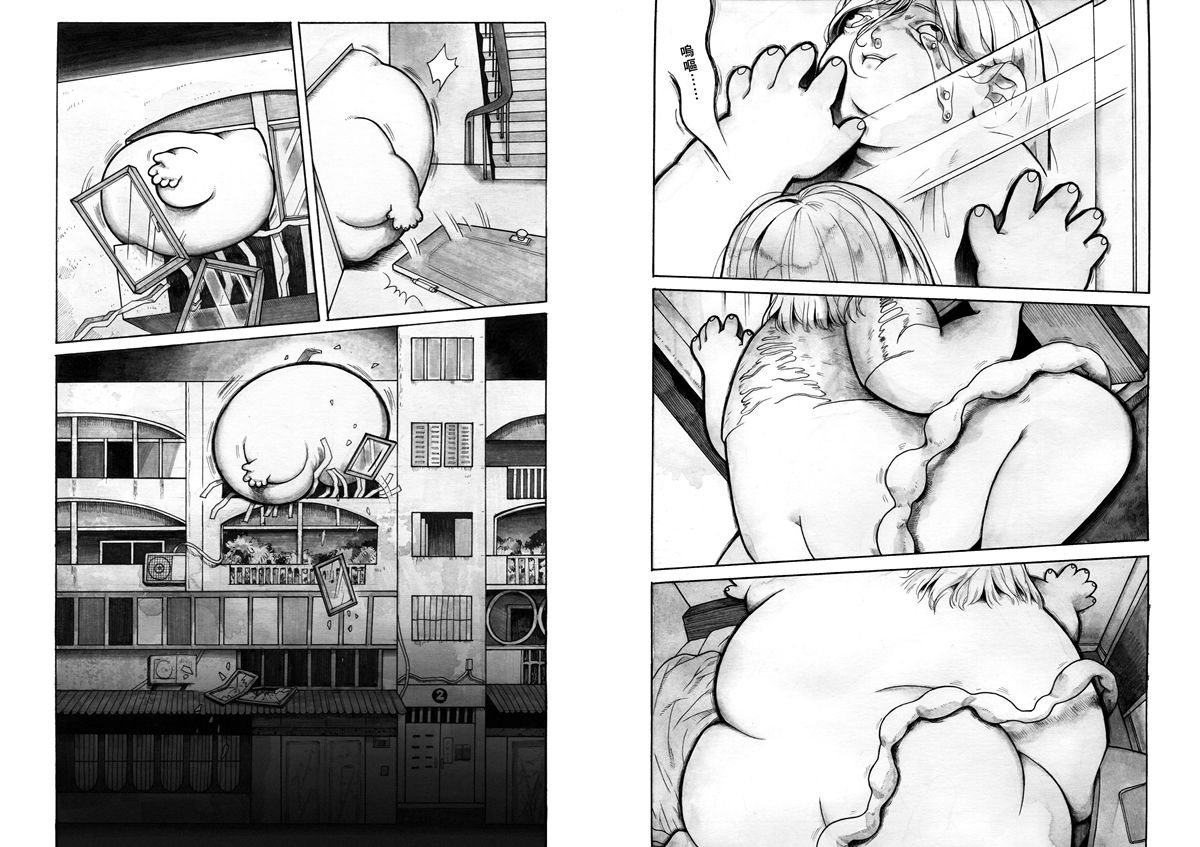

「我沒有想批判大家對於身體的刻板印象,也沒有想表示女生胖胖的也關係,這些對我來說太崇高了。我只是想講,每個人的喜好不同,想進入約砲的世界,就是會遇到這種事。對某些人來說,胖本身就是會讓人傷心,若還希望他們效法渡邊直美那樣的正能量,反而是件殘忍的事。」在漫畫中,huihui讓洩氣的廢廢子不斷充氣,身體漸漸膨脹,直到將公寓炸開為止,「那個瞬間很奇幻」,她說。

《廢廢子の充氣大冒險!》內頁(huihui提供)

▇撿拾肉體和靈魂的碎片

《廢廢子の充氣大冒險!》因為側重描寫主人翁在交友軟體的冒險歷程,所以一部分空間在真實世界,另一部分則在虛擬交友軟體中。但以漫畫的表現來說,如用手機截圖表達兩人的互動,會顯得十分單薄。huihui也給了交友軟體一個具象空間,譬如名為「H」的男性,是草皮中的椅子,而玩咖男子,則是空房間中的皮質沙發。當主人翁與不同的男人聊天時,便會坐在不同的椅子上。這些男人,剛開始都有相同的模樣,當交換照片時,男人便會從頭頂拉下外衣,顯示為真正的模樣。

《廢廢子の充氣大冒險!》內頁(huihui提供)

這些巧思,表現出了男女在交友軟體上的種種真實和虛假,突顯與陌生人赤裸交談的相互試探,細膩地藉漫畫的圖像特長,傳遞出APP交友世代的感情交流方式。

第2集最末,被嫌胖的廢廢子,在家中充氣到爆炸。在第3集出版時,huihui在台北「荒花書店」舉辦個展,其主視覺是女主角拎著垃圾袋,拿著長鋏,撿拾飄散四處形如幽魂的充氣娃娃碎片。一反漫畫中追愛還會約砲暈船的少女形象,突顯出一種超然和虛無。

《廢廢子の充氣大冒險!》於台北荒花書店舉辦特展之海報

▇女性身體很難交換到自己的快樂

huihui捕捉這些男女歡好中,饒富興味的瞬間,一個一個舖陳串起了這部作品。第3集開頭,已分手初戀男友回來找廢廢子,卻不明說關係,當兩人在床上,前戲做完,男方要進入的瞬間,她問對方:「那我們,現在是什個關係?」初戀男友此時不願進一步了。huihui用廢廢子的自白,暗示女性的想法:「是不是你發現了,我想用『第一次』來交換什麼,所以才逃開了?我想交換的是……是什麼呢?」

訪談時,huihui針對這個細節,聊起自己高中時跟一位媽媽聊天,她說女兒最近初戀了,很愛很愛對方,還寫了一張大生日卡片給對方,結果不曉得發生了什麼事,女兒每天一直哭。一問之下,才發現男生把獻出處女的她甩了。huihui不知為何,一直記得這個故事。

在上述幾個故事中,身體是女性挽留或交換男性愛情的重要環節。然而,從中獲得快樂的,大多為男性。在此類的做愛過程,女性獲得的並非是自己的愉快,而是希望換得男性的愛情。

是的,我們又回到了最初的問題,為什麼「追求真愛→破除詛咒」被換置成「追求高潮→破除詛咒」?或者,為何女性卑微於擁有愉快的性愛生活?

《廢廢子の充氣大冒險!》內頁(huihui提供)

▇真愛綁住太多東西

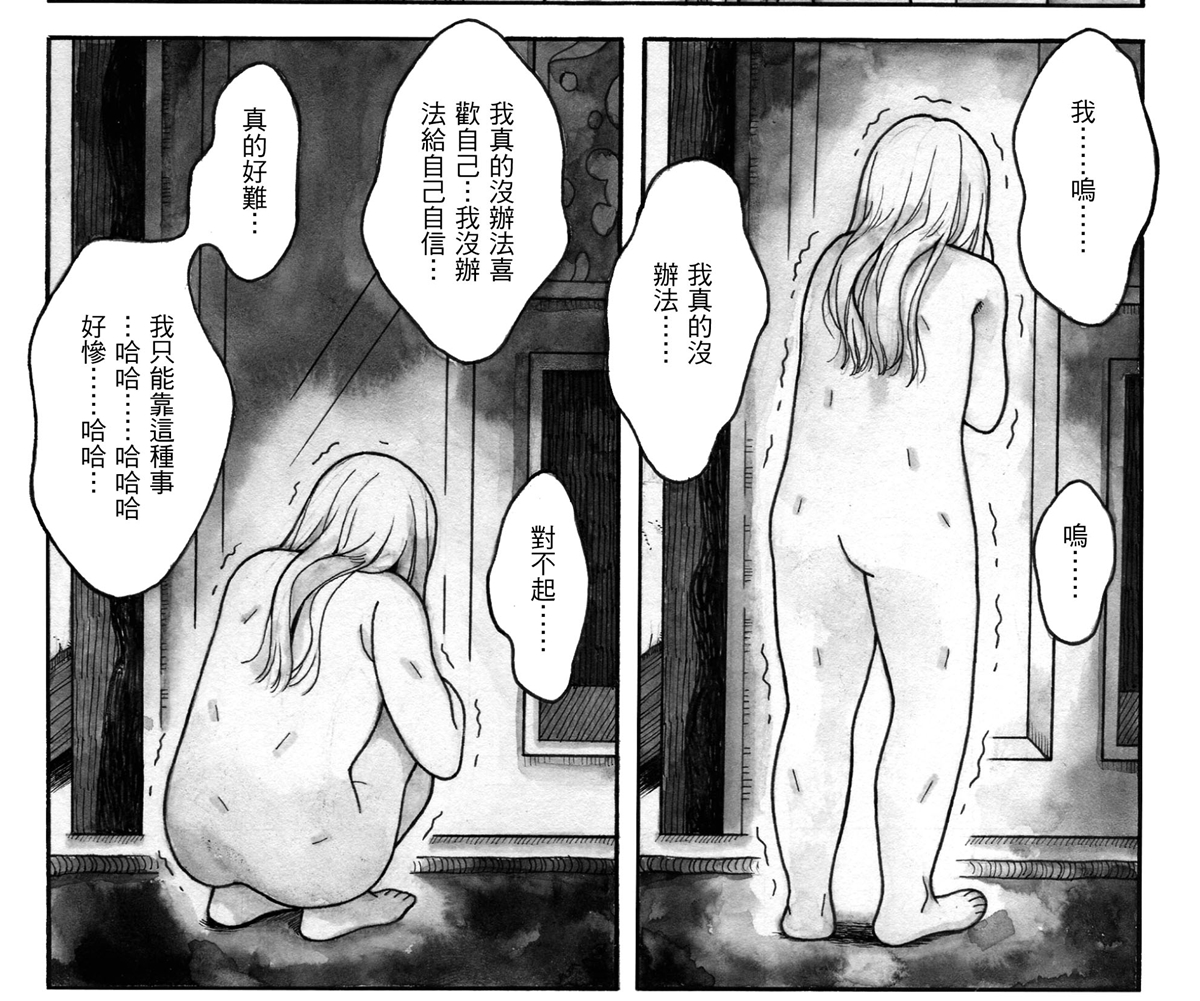

huihui收過不少讀者的反饋,她發現:「很多女生在性愛的當下,情緒是很抽離的,幾乎感受不到任何快樂。我還記得有位讀者寫,她會看著天花板上面的星星,想著這些星星怎麼貼上去的,為何現在不會掉下來等等,我才明白原來大家都有一樣的困擾。」

「女生最可怕的是,要做那件事情,得把腳張開給喜歡的男生看,很醜!人在上面時,下面有三層肉,女生會擔心對男生來說,這很解吧!第一關要先不在意這個,才可能有自信,第二關才可能享受。但如果第一關過不了,直接跳第二關,當下就會開始想:『我現在很醜』、『我現在很胖』,『可不可以趕快結束?』、『射了沒?』」huihui回答。

回到漫畫的最初場景,是女主人翁,淚眼面對鏡子,看著自己的身體。

「『真愛』綁住太多事、卡了太多東西,童話裡的真愛到底是什麼?沒有人知道啊。我覺得應該有一個更純粹的東西,比真愛更純粹的東西,就是性愛,因為發生了就是發生了,那是很生理反應的東西。」huihui說。

或許我們可以說,現實生活裡,愛情包含各種雙方不同感情面與身體面各種需求平衡,包含彼此的無數算計。而性,相對起來,是更純粹的快樂。可是,很多女性因為對身體的自卑,連最純粹的快樂都失去了。

▇走出新手村

《廢廢子の充氣大冒險!》預計畫5集,目前已出版至第3集。huihui喜歡這個人物,大三時曾用油畫處理過一次,她發現應加入脈絡,於是畫成了漫畫。今年秋天,huihui即將到美國深造,她希望將廢廢子製作成動畫。

只不過,都畫了3集,廢廢子還沒高潮過。我們開玩笑地問:到底什麼時候會給她高潮呢?「鋪陳太久了齁,」huihui說,但堅決不劇透。然而話鋒一轉,她又自爆:前3集的廢廢子,還在新手村裡,解決自己的問題,接下來,就是大冒險了。●

《廢廢子の充氣大冒險!》內頁(huihui提供)

書.人生.朱宥勳》解嚴寶寶的「台灣作家全集」

高三那年的國際書展,我站在「前衛出版社」的攤位前面,發了很久的呆。我試著走去別的攤位,但不知怎麼的,總是會被莫名的人流沖回來。吸引我的,是一套精裝硬殼的「台灣作家全集」,總共有52冊、收錄了58名小說家的作品。但對於一個高三學生來說,就算它已打了很深的折扣,也不是可以輕易下手的數字。

那時我剛考完學測,成績還沒出來,但大概知道不會好到哪裡去。然而我也早早暗下決心,不管差到哪裡去,反正有什麼學校我就去什麼學校,絕不再浪費半年,去為了指考而啃教科書。不過,身為一個還算乖巧的高中生,總覺得自己還需要一個大義名分,讓自己能夠理直氣壯地放空整個高三下學期。

眼前這套「台灣作家全集」,看起來就是很堅固的理由。我不是以後想要寫小說嗎?那總要先讀夠多的小說吧?而且這一套還全是台灣小說家的作品,剛好可以探探前人玩過什麼,還有什麼未開發的領地可以去插旗子的?

念頭到此,我立刻鑽出會場,找了一台ATM。一狠心,就把存款裡面僅有的數字全部提了出來,走回前衛出版社的攤位。那是我高中三年,投稿文學獎的最後一筆獎金。錢付出去的瞬間,我就要跟整個寒假的強檔電影說再見了。

老實說,當時的我根本不知道自己買了什麼。一直要到很多年後,我才能真正理解這套書不但在物理上很重很硬,在歷史上也是份量十足。這套書的出版計畫於1990年啟動,1993年大致完成,距離解嚴不過2到5年。也就是說,它出版於解嚴寶寶我本人2歲到5歲期間。在解嚴之前,「台灣文學」、「台灣作家」這類冠著「台灣」頭銜的事物,一律都是有叛亂嫌疑的禁忌詞彙。因此,它笨拙的叢書名稱「台灣作家全集」,實際上帶著一種破繭而出的熱情:

你看,我們台灣人可以說自己是台灣人了。

我們台灣人有自己的文學。現在,文學史要列陣而來了。

這套書的召集人是戰後台灣作家的精神領袖鍾肇政。為了這堂堂正正的「台灣作家」4個字,他努力了將近30年。在戒嚴時代,他編了好幾套實際上就是台灣作家全集,但總是要在書名上動點手腳的叢書,以免被滿街晃盪的特務抓走。1965年,他編了「本省籍作家作品」10冊、「台灣省青年作家叢書」10冊;1979年,他編了「光復前台灣文學全集」8冊。就像電影《賽德克.巴萊》裡頭的莫那魯道偷藏火藥一樣,一點一點把日治時期和戰後的台灣作家作品收集起來,然後用「本省籍」、「台灣省」、「光復」之類的偽裝網蓋好。等到解嚴之後,禁忌全開了,要編一套堂堂正正的「台灣作家全集」,捨鍾肇政其誰?就算他那時已屆退休之齡,實際上的編輯工作是分由青壯輩的學者負擔,也必須由他掛名召集人。

這是歷史欠他的勳章。

然而,高三的我什麼都不知道,就把3年的投稿血汗通通換成了一疊翹課的理由。為了讓自己可以更理直氣壯地對抗大人的不以為然,我啟動了一個自我訓練計畫:我要在升上大一之前,徹底讀完這套書;每讀完一位作家,我就要在部落格上寫一篇筆記。我不但打算這麼做,還把計畫告訴身邊親近的所有朋友,好逼自己下定決心。我從日治時期開始,一家一家讀,先讀作品、再讀選集中的學者評述,然後把我的想法寫下來。

於是我度過了震驚、怨念和悔恨的半年。

「這是小說嗎?這根本沒有收尾啊!」

「這什麼亂七八糟的文字啊!」

「夠了喔,老梗你們到底要寫幾次。」

「可以不要這麼囉唆嗎?是在寫小說還是在寫新聞稿啊。」

「他們也寫太爛了吧?」

我想像中精實美好,在台灣文學史裡面發憤圖強、獲得啟發、因而在18歲這一年脫胎換骨的計畫全盤失敗。我滿腦子都是:「台灣作家真的寫得這麼爛嗎?」這些人寫得完全不如我的同儕啊,我甚至覺得自己當下的手筆,就可以單挑一半的作家了。但轉念一想,不對啊,我平常讀的那些戰後的小說家都很神,我從他們的作品中學到非常多東西。所以,不是台灣作家都寫得爛吧?

「是日治時期特別爛。」

我找了一個讓自己安心的答案。但最初的雄心壯志已全然消磨,筆記寫到十多篇就停了,接下來順手翻過去而已。

上了大學,我有好長一段時間都沒再去動這套書了。除了第一印象不佳之外,也是因為我初次接觸到社會科學,開始一頭鑽入了新的興趣裡面。「台灣作家全集」沒有讓我脫胎換骨、功力大進,反而是每週跟著課堂進度硬讀的理論書,那些談論階級、性別、族群的論述,讓我覺得自己徹底抽骨換髓,成了一個全新的人。

大約兩年後,某個無事可做、電動也打膩了的下午,我順手從書架上抽了《蔡秋桐集》下來。蔡秋桐是我高三做筆記時,最不喜歡的作家之一,會抽到他,純粹就是因為它比較近而我的手比較短。然而當我眼睛掃過書頁的時候,突然有一股顫慄的電流通過了脊椎。

等一下。我看懂了。

那一天,我把「台灣作家全集」一本一本抽下來,隨便翻一篇就開始讀,特別是挑那些我印象中「寫得很爛」的作家。我的腦袋沸騰如滾水,無數氣泡全被攪了上來:原來這裡是在講「現代性」,原來這裡是「後殖民」,而那些我覺得老梗的,是台灣一世紀以來從未解決的農村問題、土地問題、性別問題、身分認同的問題……

他們當然老梗:因為他們是第一批指出問題的人啊。我們現在熟極而流,就是因為有他們先開始大聲疾呼。

18歲的我覺得他們寫得很爛,這本身就是歷史的傷口。因為在1945年之後,他們的存在被抹消了三十多年。一種完全不同的文學風格,從中國強制移植到台灣來。那些讓我敬若神明的「戰後」作家,在我眼中之所以好,是因為我從一開始就受到他們的影響,口味完全被帶走;讓文學少年如我讀了皺眉的日治時期作家,也並非本質貧弱,而是他們的文學成果完全被斬斷,沒辦法從源頭培育出頻率相近的讀者。

於是我讀歐美的現代主義感到親切,讀台灣的寫實主義反而隔閡。我那時已讀過一點全球化的理論,琅琅上口「越在地的,越國際」;但真讓我讀到在地的東西,竟真的陌生猶如異國了。家鄉成了異鄉。在自己的土地上,心靈仍然流亡。

我1988年出生,解嚴寶寶。直到20歲那年,我才發現解嚴不是一個轉身就過去的事,而是大病之後的緩慢復健。在我們沒有注意到的血管裡,戒嚴的病菌始終未除,就連最純真的文學少年,也不能免於被感染。

後來,我就成為了台文所的學生。再更後來,我出了書。我給自己一項新的自主訓練計畫,並且一樣告訴身邊親近的朋友,好逼自己下定決心:我要寫一系列的入門書,從最初階的閱讀教學、寫作教學,談到進階的文學史和文學理論。然後,通通都使用台灣文學的案例。書寫完了,我就開發成演講教材。單堂演講不夠,我就做成系列課程。

那套花了我所有文學獎獎金的「台灣作家全集」並沒有白買。至今,我幾乎每個禮拜都還要去把某本集子抽出來,再次確認細節。有時,我會瞥到自己什麼都還讀不懂時,所留下的那些帶有怨念的記號。有些記號甚至蠢得讓我心裡的那個高三的自己,都要害羞得抱頭鼠竄了。

沒關係,我會努力讓每一個人都能讀懂的。●

朱宥勳

1988年生,畢業於清大台文所,現為專職作家。著有小說集《誤遞》、《堊觀》,評論散文集《學校不敢教的小說》、《只要出問題,小說都能搞定》,長篇小說《暗影》。與黃崇凱共同主編《台灣七年級小說金典》,並與朱家安合著《作文超進化》。目前擔任奇異果版高中國文課本執行主編。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量