東亞書房》我要成為首位女性太空人司令!賣野機子以《艾莉絲,直達宇宙》奪得日本漫畫大獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤今年度日本漫畫大獎於上個月底公布結果,漫畫家賣野機子以《艾莉絲,直達宇宙》贏得本屆殊榮。《艾莉絲,直達宇宙》目前正於小學館週刊《Big Comic Spirits》連載,故事以國中生朝日田艾莉絲為主角,描繪她以成為「日本首位女性太空人司令」為目標的奮鬥歷程。艾莉絲雖然外貌出眾、性格活躍,深受大家歡迎,然而她不善言辭,學業表現也總是不太理想。某天,孤高的天才少年犬星進到她的生活中,並誇口要讓她變聰明,鼓舞艾莉絲向夢想邁進的決心。去年以《為了與你在宇宙行走》奪得首獎的漫畫家泥之田犬彥,今年帶著招牌黑狗頭套,以頒獎人身分將獎牌遞給新一屆得獎者。

賣野在感言中提到,本作的核心之一,是透過學習克服困難,而她自己雖然曾考進六年一貫的完全中學,卻在中途放棄學業之路,因而感到痛苦遺憾。書中重複多次的「孩子的力量可以改變未來」這句台詞,某種意義上也像是她為童年的自己加油打氣一般。

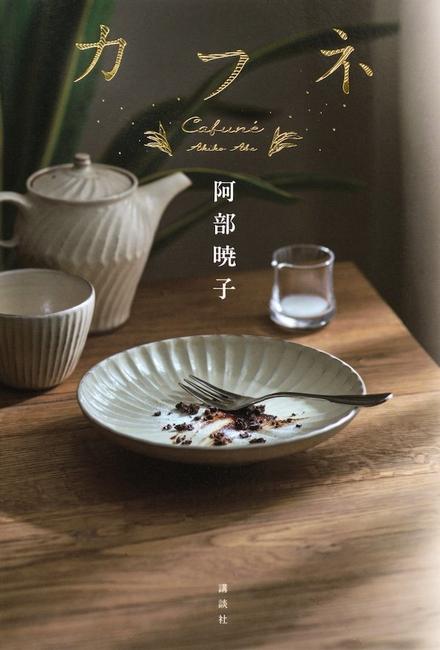

➤2025日本書店大獎結果於本月9日發表,經數百名書店店員的投票後,阿部曉子以去年5月推出的《Cafunéカフネ》(講談社),拿下本屆的冠軍。

書名使用的Cafuné一詞源自葡萄牙語,意指將手指穿過心愛之人的髮絲,輕柔撫摸頭部讓對方安心入眠。故事中,野宮薰子最愛的弟弟,在過完29歲生日不久突然離世,薰子依照弟弟遺願,拜訪他的前女友小野寺雪那。雪那冷淡無禮的態度令薰子憤怒,但在她們對談時,因離婚、過勞、喪親而身心俱疲的薰子,卻在雪那面前昏倒。

書名使用的Cafuné一詞源自葡萄牙語,意指將手指穿過心愛之人的髮絲,輕柔撫摸頭部讓對方安心入眠。故事中,野宮薰子最愛的弟弟,在過完29歲生日不久突然離世,薰子依照弟弟遺願,拜訪他的前女友小野寺雪那。雪那冷淡無禮的態度令薰子憤怒,但在她們對談時,因離婚、過勞、喪親而身心俱疲的薰子,卻在雪那面前昏倒。

雪那不只送她回家,還為她製作一道道美味的家常料理,溫柔舉動與她冷漠的外表形成強烈反差,令薰子驚訝不已。此時,雪那向薰子提議一起加入家事服務公司「Cafuné」。就這樣,兩人透過家事服務協助他人的生活,並在過程中悄悄為彼此帶來溫柔與療癒。

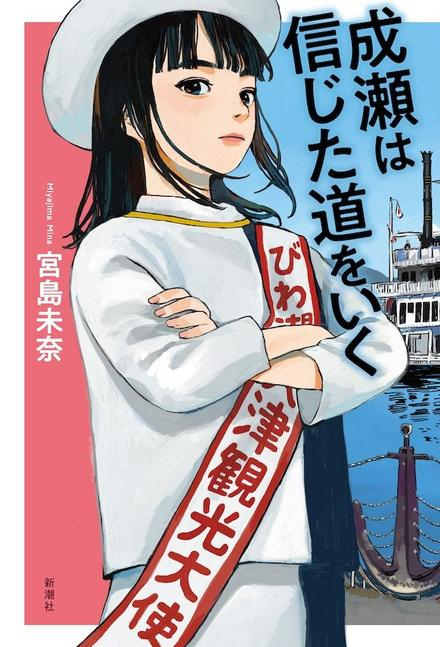

除了奪得首獎的《Cafuné》外,本屆書店大獎2-9名,分別為早見和真《觀眾席的母親》(小學館)、野崎まど《小說》(講談社)、山口未櫻《禁忌之子》(東京創元社)、青山美智子《人魚逃走了》(PHP研究所)、恩田陸《Spring》(筑摩書房)、一穗ミチ《若是戀、愛或者溫柔》(小學館)、朝井遼《生殖記》(小學館)、金子玲介《死亡的山田與教室》(講談社),以及宮島未奈《成瀨走上自己相信的路》(新潮社)。

【業界新聞】

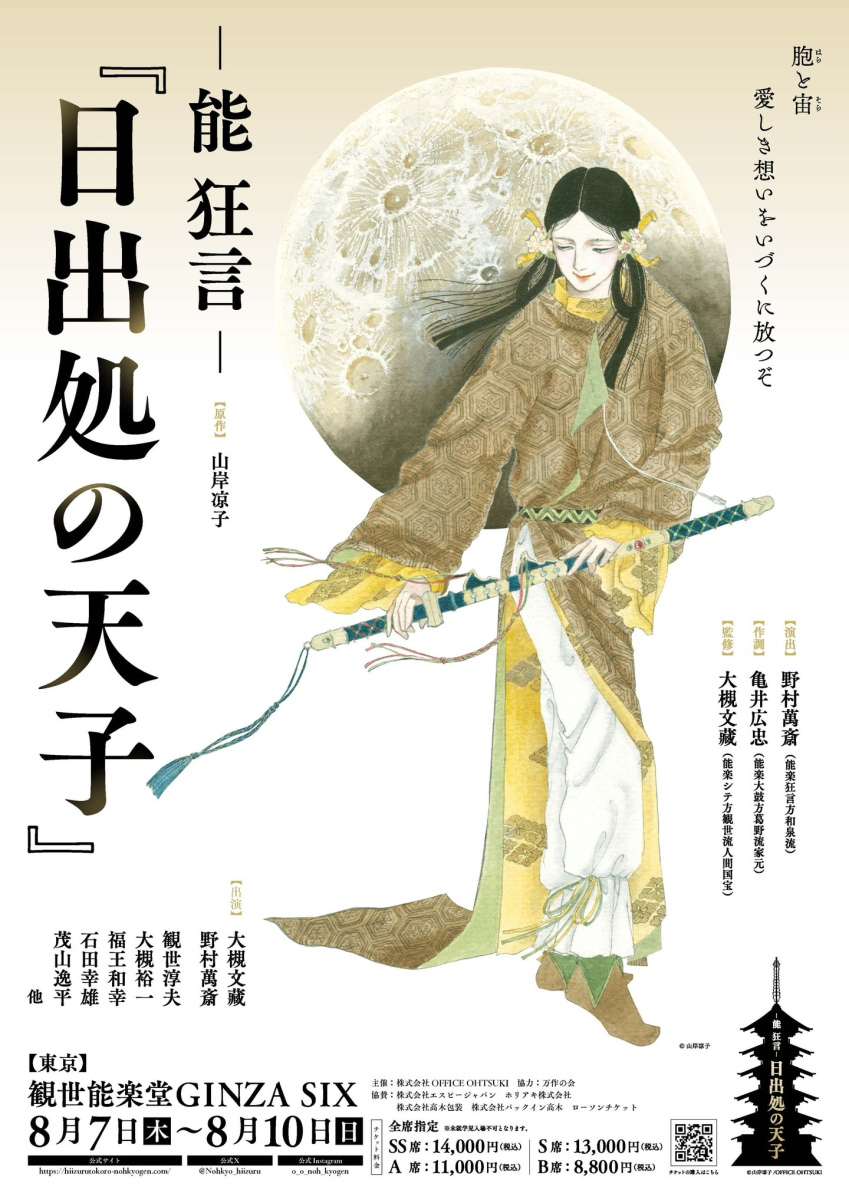

➤由山岸涼子創作的漫畫作品《日出處的天子》,確定將改編為能狂言舞台劇,於今夏登上實體舞台。改編劇邀請狂言大師野村萬齋擔綱主角,並由能樂泰斗大槻文藏擔任監修。

➤由山岸涼子創作的漫畫作品《日出處的天子》,確定將改編為能狂言舞台劇,於今夏登上實體舞台。改編劇邀請狂言大師野村萬齋擔綱主角,並由能樂泰斗大槻文藏擔任監修。

山岸的作品題材涵蓋日本歷史、埃及神話、希臘神話、西洋藝術等,風格唯美且情感細膩,被譽為少女漫畫金字塔。《日出處的天子》是她於1980年至1984年在雜誌《LaLa》連載的作品,曾贏得講談社漫畫獎少女部門獎。故事以飛鳥時代前夕為背景,描述身為蘇我氏家族繼承者的毛人,在父親帶領下進宮任職,並與後世人稱「聖德太子」的厩戶王子相遇的故事。

山岸將聖德太子刻畫為擁有超能力的美少年,透過他獨特的視角、與周圍人物的關係,以及曖昧的同性情愫,描繪壯闊的歷史故事。她在採訪中提到,沒想到2次元作品能有機會在3次元真實上演。能狂言是日本最古老的表演藝術之一,有限的舞台空間要如何演繹漫畫場景,讓她感到相當期待。

2022年漫畫《鬼滅之刃》率先改編成能狂言公演,同樣由野村萬齋擔綱演出。繼日本人為漫畫建造專屬的博物館後,陸續出現的傳統藝能改編,象徵漫畫作品又一個指標性的進程。

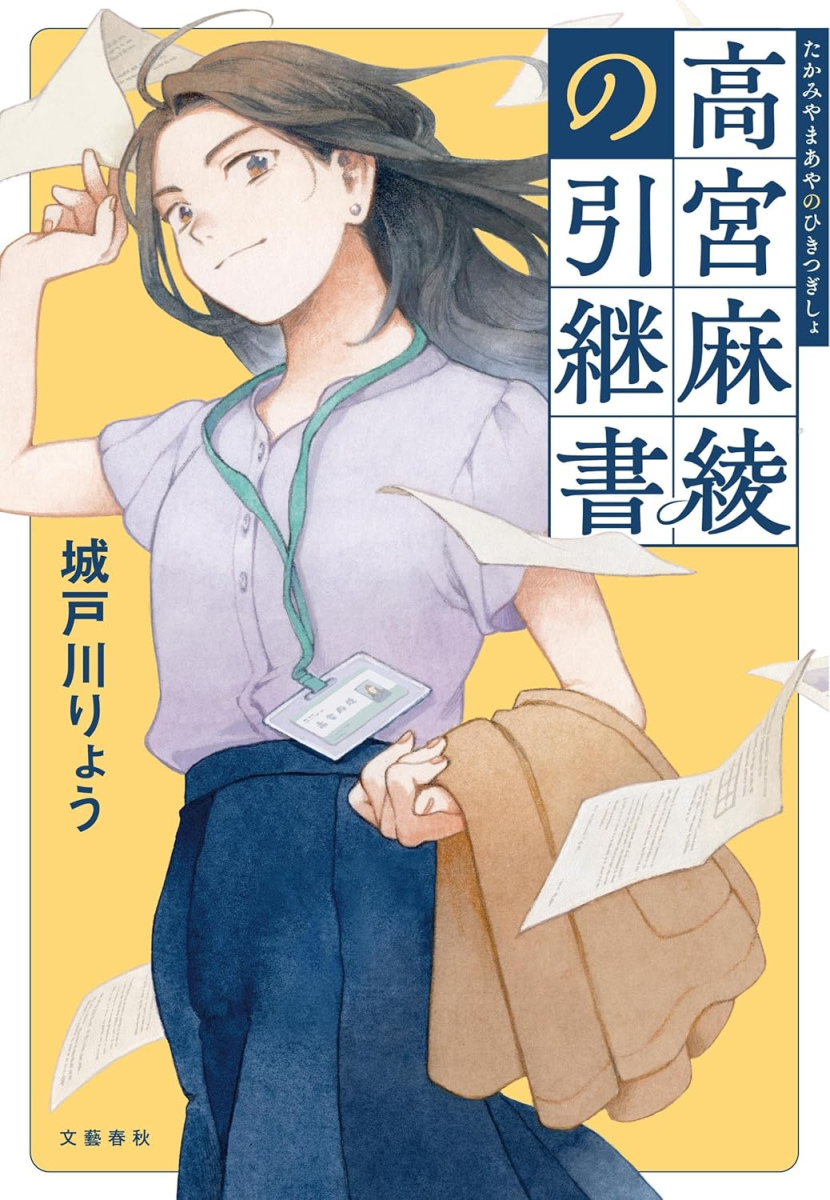

➤東大畢業的現任上班族城戶川亮,在工作及海外出差空檔寫小說,並以處女作《高宮麻綾的交接筆記》投稿第31屆松本清張獎,雖然遺憾落選,但獲評審委員與文藝春秋內部團隊「絕對非出版不可!」的讚譽,最終促成出版。故事主角是食品原料公司任職滿3年的上班族高宮麻綾,她參加集團舉辦的創業競賽,以精心打磨的企劃內容及無懈可擊的簡報,成功贏得事業化資格。然而,當她滿懷熱忱要將理想付諸實踐時,母公司卻以「風險迴避」為由突然喊卡。

➤東大畢業的現任上班族城戶川亮,在工作及海外出差空檔寫小說,並以處女作《高宮麻綾的交接筆記》投稿第31屆松本清張獎,雖然遺憾落選,但獲評審委員與文藝春秋內部團隊「絕對非出版不可!」的讚譽,最終促成出版。故事主角是食品原料公司任職滿3年的上班族高宮麻綾,她參加集團舉辦的創業競賽,以精心打磨的企劃內容及無懈可擊的簡報,成功贏得事業化資格。然而,當她滿懷熱忱要將理想付諸實踐時,母公司卻以「風險迴避」為由突然喊卡。

怒火爆發的高宮,為了找出所謂「風險」,努力在公司內外奔走,進行各種口頭與思想的碰撞。擔任松本清張獎評審的小說家辻村深月,認為這是一部完成度極高的娛樂小說,劇情結構及角色設定都相當縝密,作家森繪都亦對城戶川掌控情緒的技巧給予高度肯定。本作在今年3月發行前就被高度看好,出版社也借機透過漫畫宣傳引發討論。

➤暢銷作品《祈念之樹》及《祈念之樹:守護之心》作者東野圭吾,憑藉本系列首度跨足繪本領域,與繪本作家吉田瑠美合作推出童書《少年與祈念之樹》(實業之日本社)。接二連三的不幸事件,讓男孩失去許多重要的人,對未來感到不安迷茫的他,因而哭泣不止。一名路過的旅人於心不忍,建議他尋訪能預示未來的「祈念之樹女神」。男孩在歷經種種困難後,終於與祈念之樹女神相遇。他將在那裡看見什麼樣的未來呢?在這部作品中,東野透過女神為少年揭示希望的畫面,延續《祈念之樹》帶來的感動。

【作家動態】

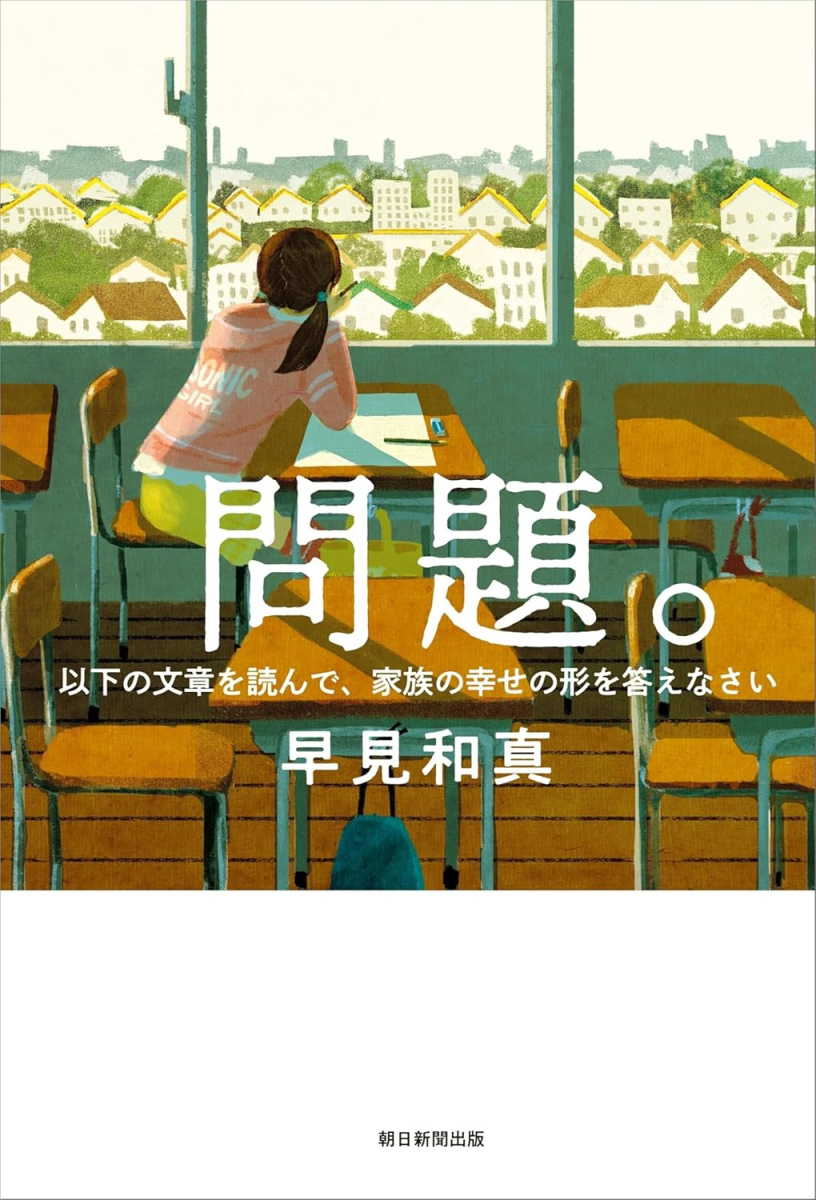

➤暢銷書《無罪之日》、《觀眾席的母親》、《雖然店長少根筋》作者早見和真,上個月推出新作《問題:請閱讀以下文章,並闡述家庭幸福的樣貌》(朝日新聞出版)。小學6年級的十和,納悶「幸福家庭」究竟是什麼樣子。她雖生在看似富足的家庭,擁有開朗的母親、溫柔的父親,以及可愛的妹妹,但內心卻仍感到煩悶,而這種負面情緒,隨著母親強迫她參加中學入學考試而逐漸升高。

➤暢銷書《無罪之日》、《觀眾席的母親》、《雖然店長少根筋》作者早見和真,上個月推出新作《問題:請閱讀以下文章,並闡述家庭幸福的樣貌》(朝日新聞出版)。小學6年級的十和,納悶「幸福家庭」究竟是什麼樣子。她雖生在看似富足的家庭,擁有開朗的母親、溫柔的父親,以及可愛的妹妹,但內心卻仍感到煩悶,而這種負面情緒,隨著母親強迫她參加中學入學考試而逐漸升高。

想逃離一切的她,決定投靠獨居大阪的祖母,並報考大阪的私立中學。十和的父親起初極力反對,但最終仍在某個條件下接受妥協。即將走向分裂的家庭,是否能找到重新凝聚的方法?早見不從「升學考試黑暗面」或「家長高壓教育」等批判立場,描述教育帶來的家庭衝突,而是透過細膩的鋪陳,刻畫家族的成長與羈絆,讓本作成為讀者口中「不自覺沉浸其中」、「值得細細品味」的佳作。

➤著有代表作《午夜凶鈴》、《七夜怪談》系列的日本恐怖小說家鈴木光司,於上個月底推出睽違16年的全新長篇《Ubiquitous無處不在》(角川書店)。偵探前澤惠子,在調查一連串原因不明的突發死亡案件時,發現這些事件和過去某個新興宗教團體的奇案,有著微妙的相似之處。此外,惠子與特立獨行的物理學者露木真也,亦注意到這些案件細節,竟呼應中世紀煉金術相關的神祕書籍《伏尼契手稿》。然而此時,東京及近郊地區,居然發生居民接連喪命的怪異現象。恐怖大師鈴木光司在沉潛多年後,再度寫出比幽靈、猛獸、惡疾、詛咒錄影帶等,都更令人毛骨悚然的驚悚懸疑劇。

➤著有《永遠的1/2》、《鴿子的擊退法》、《月之圓缺》的直木獎作家佐藤正午,於上個月底發行最新長篇小說《熟柿》(角川書店)。故事源自一起悲劇:暴雨如注的夜晚,身懷六甲的香織,開車載醉酒的丈夫回家,卻意外撞倒一名老婦人。她因肇事逃逸被起訴,並在受審期間生下兒子。監獄中生子、不知未來該何去何從的她,在丈夫勸說下簽了離婚協議。

➤著有《永遠的1/2》、《鴿子的擊退法》、《月之圓缺》的直木獎作家佐藤正午,於上個月底發行最新長篇小說《熟柿》(角川書店)。故事源自一起悲劇:暴雨如注的夜晚,身懷六甲的香織,開車載醉酒的丈夫回家,卻意外撞倒一名老婦人。她因肇事逃逸被起訴,並在受審期間生下兒子。監獄中生子、不知未來該何去何從的她,在丈夫勸說下簽了離婚協議。

出獄後,她輾轉在千葉、東京、岐阜、大阪、福岡等地四處流浪,小心翼翼隱藏前科,卻無法抑制對兒子的思念,只能以書信寄託心中的想望。苟活於世、迫切希望母子團圓的香織,最終是否能得償所願呢?在《熟柿》中,佐藤講述意外如何奪走本應平凡無波的人生,並以最直指人心的方式,書寫母與子的情感。

➤《惡夏》、《正義的天才》、《海神》作者染井為人,上個月中推出社會派小說新作《歌舞伎町搖籃曲》(双葉社)。故事主角七瀨,在短短15年人生中,嚐遍世間的絕望苦澀、對一切心灰意冷。她中學畢業後離家出走,獨自在歌舞伎町安身。這裡雖然龍蛇雜處、暗流湧動,卻是唯一能讓她感到平靜的棲身之所。她在「東橫廣場」邂逅了一群好夥伴,並在閒聊相處中慢慢修復內心的傷痛。

然而,在這裡接觸到的危險打工,也讓她察覺歌舞伎町的狡猾大人們算計的心思。書評家あわいゆき提到,七瀨在故事前半段講述悲慘經歷的冷漠口吻,讓人真切感受到法外世界的殘酷,這與她從孤獨中重生、逐漸找回自我時展現的情緒,形成明顯的對比。染井透過七瀨的經歷與韌性,寫下一齣震撼人心的懸疑復仇劇。

➤以《奪取天下的少女》拿下14項冠軍頭銜、連續2年穩坐年度推薦榜的宮島未奈,本月中推出新作《去吧!平安社!》(小學館),為讀者帶來純真度百分百的熱血青春小說。剛入學的菜鳥新生,竟然要創立自己的社團?縣立菅原高中入學典禮當天,平尾安以加向同班同學牧原栞搭話,問她是否對平安時代感興趣。

➤以《奪取天下的少女》拿下14項冠軍頭銜、連續2年穩坐年度推薦榜的宮島未奈,本月中推出新作《去吧!平安社!》(小學館),為讀者帶來純真度百分百的熱血青春小說。剛入學的菜鳥新生,竟然要創立自己的社團?縣立菅原高中入學典禮當天,平尾安以加向同班同學牧原栞搭話,問她是否對平安時代感興趣。

小栞受安以加的熱情感染,於是加入了平安社的創社行列。她們開始四處奔走、積極向同學及學長姐發出招募邀請。「平安社,到底是做什麼的啊?」要投入什麼樣的活動,才能讓這個剛成立的社團發展茁壯呢?宮島透過各具風格的社員們,以及他們的活躍表現,寫出爆笑有趣又讓人深受感動的高中校園喜劇,獲許多書店店員及讀者們的熱烈迴響。

➤以《塞王之盾》贏得直木獎的今村翔吾,今年3月底結束《朝日新聞》連載1年7個月的歷史長篇《人啊、花啊》,並在本月初正式發行單行本上下集(朝日新聞出版)。《人啊、花啊》以日本南北朝為背景,聚焦有「軍神」之稱的武將楠木正成嫡子楠木正行的經歷。身在南朝陣營的楠木正行,為了追求和平而決心投降北朝。軍隊在他的指揮下接連獲勝,但這些戰役卻是以「最終投降北朝」為前提。

正當議和希望近在眼前時,局勢卻朝著意想不到的方向發展。正行的做法,究竟能帶來和平的開端,還是將南朝推向滅亡的命運呢?今村提到,歷史小說這種文類,結局其實早已揭曉,因而作品能否打動人心,關鍵在於能不能真切與主角及故事產生共鳴。他認為《人啊、花啊》是他歷來寫作中,與角色同步率最高的一部創作,希望不負讀者期待。●

監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話

監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話

漫射計畫》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況

➤在漫畫裡,台語從未離開

臺灣漫畫經歷了創作與市場的斷層,近年來終於再次昂首起飛。在這波復甦的氣象中,可以看見新舊世代的臺漫創作者,都試圖重新且大量應用本土文史題材,形成當今臺漫的重要特色和發展路線。

配合《國家語言發展法》的政策推動,以及民間長期對本土語言復振的努力,「語言」作為承載歷史與文化內容的媒介和思維,不但標誌著創作者與讀者共同進步的語文意識,也進一步成為臺漫內容的創作方法和閱讀風景。

在這樣的風潮中,漫畫開始出現「台語」的類別,似乎一點也不意外。但我們如今提到「台語漫畫」,卻不能不帶著一點喟嘆──因為從歷史來看,臺灣很早就有漫畫家嘗試讓作品自然開口「講台語」了。

➤許丙丁、雞籠生,鮮活台語自然流露

例如日本時代的臺南作家許丙丁於1931~32年間,在《三六九小報》上連載的台語神怪小說《小封神》,雖於戰後改寫為華文版集結出版,但其中附錄的8頁漫畫,像是〈馬扁仙巧騙乾坤斗〉的標題,「我奉主母的令,恐汝遠路辛苦,特來接收乾坤斗」的對白,仍帶有台語通俗白話的氣味。

又如被文史專家莊永明視為日本時代臺灣第一位出書的漫畫家雞籠生(陳炳煌),他戰後於《豐年》雜誌發表的三格漫畫,即以「四句聯」形式作為旁白:「看妹个面心即苦,暗想前事紅目箍;奸鬼作祟卜省步,敢能甲妹分二途。」取材自農村社會與農業慣習的內容,以當時通行的台語、讀者都熟悉親近的四句聯來表現,自然是最貼近當時生活與文化語境的選擇。

➤一次慘痛的語言清洗

在戰後「國語政策」對本土語文的強力打壓之下,應當還有更多類似的台語漫畫,內含「鄉土文學」式的台語對白和詞彙,散落潛伏在歷史的角落。但當前可見以「第一本台語四格漫畫」作為宣傳的早期漫畫出版品,已經遲至1994年,由前衛出版社發行的教會漫畫作品《我m̄是罪人》。

漫畫家陳義仁牧師以教會牧師為主角,透過全台語漫畫表現教會內的日常互動,以幽默的口吻探討信仰與社會百態。全書台語對白主要以漢字呈現,輔以教會羅馬字(白話字)表記。

如果我們暫時以《我m̄是罪人》作為戰後台語漫畫出版、確立「台語」在漫畫中獲得正式分類的時代座標,其語言編排和編輯規劃(附漢字羅馬字對照),已經帶有台語學習教育的功能性。

這本書呈現的是1990年代台語文運動走進漫畫的時代軌跡,但同時也是台語日漸失落的警醒時刻──當「bàng-gà làu台語」成為一種新/遲來的成就,也昭示著臺灣人經歷了一次慘痛的語言清洗,才讓這「第一本台語漫畫」的問世顯得彌足珍貴(與失落)。

所幸,這樣的警醒,隨著民主化、本土化的持續醞釀與政策推進,在近期臺漫的主題與語言表現、編輯技術中陸續萌芽。例如2020年出版的《二七部隊》漫畫,選擇並用華文、臺文、日文來呈現時代語境,塑造二二八事件背後的文化衝突;同年還有白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫《來自清水的孩子》出版,在語言方面也採取類似的紀實表現手法,透過多語的再現,刻劃出不同語言所承載的歷史經驗,以及各種人際、場景的權力關係,深化了畫面表現的張力。

➤台語X漫畫奇效發生中

另一方面,漫畫家蠢羊的《臺灣名人傳記漫畫【臺文版】》系列,則試圖在歷史人物傳記漫畫的主題中,走回更純然的台語漫畫系譜,以台語重建漫畫的語言與歷史觀點。這些「台語」或「多語」的歷史漫畫,都在提示創作者與讀者,必須透過(多)語言精確汲取、親近歷史文化記憶的重要性。

除了復振語言、訴說歷史外,台語漫畫也朝向各種現代化專業和娛樂性體驗的方向同步前進。諸如由公視動畫影集改編的漫畫作品「熊星人」系列,即標榜「第一本地質科普台語知識漫畫」,打破過往對台語無法應用於各種專業領域的負面刻板印象,開創屬於臺灣本土、寓教於樂的知識漫畫。

其他如漫畫家小峱峱改編臺灣四大奇案的《守娘》、兔薯兔薯讓歷史人物林爽文穿越現世的條漫《台祖配信中》,以及陳澄波基金會以本土文史為題材策劃的奇幻冒險少年漫畫《集合!rendezvous》系列,都另外發展出台語有聲漫畫與相關活動,豐富了讀者的閱聽層次。還有漫畫家筆頭以金山磺火捕魚人為主題的《漁火與青鱗魚》,在部分台語表現中,已經揭開台語在各種類型作品發揮奇效的可能性。

但我們應該期待的是,台語、客語、原住民語等本土語言,有朝一日不再是透過漫畫傳承的對象,而是能自然而然地成為臺灣漫畫說故事的媒介,讓語言、文字(羅馬字)成為漫畫的一部分,甚或漫畫創作思考的原點,形成臺漫敘事或視覺的獨特美學。

在這條路上,讓我們陪著臺漫一起làu台語、說母語吧!●

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自《漫射報+》Vol.2,經國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況」。

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量