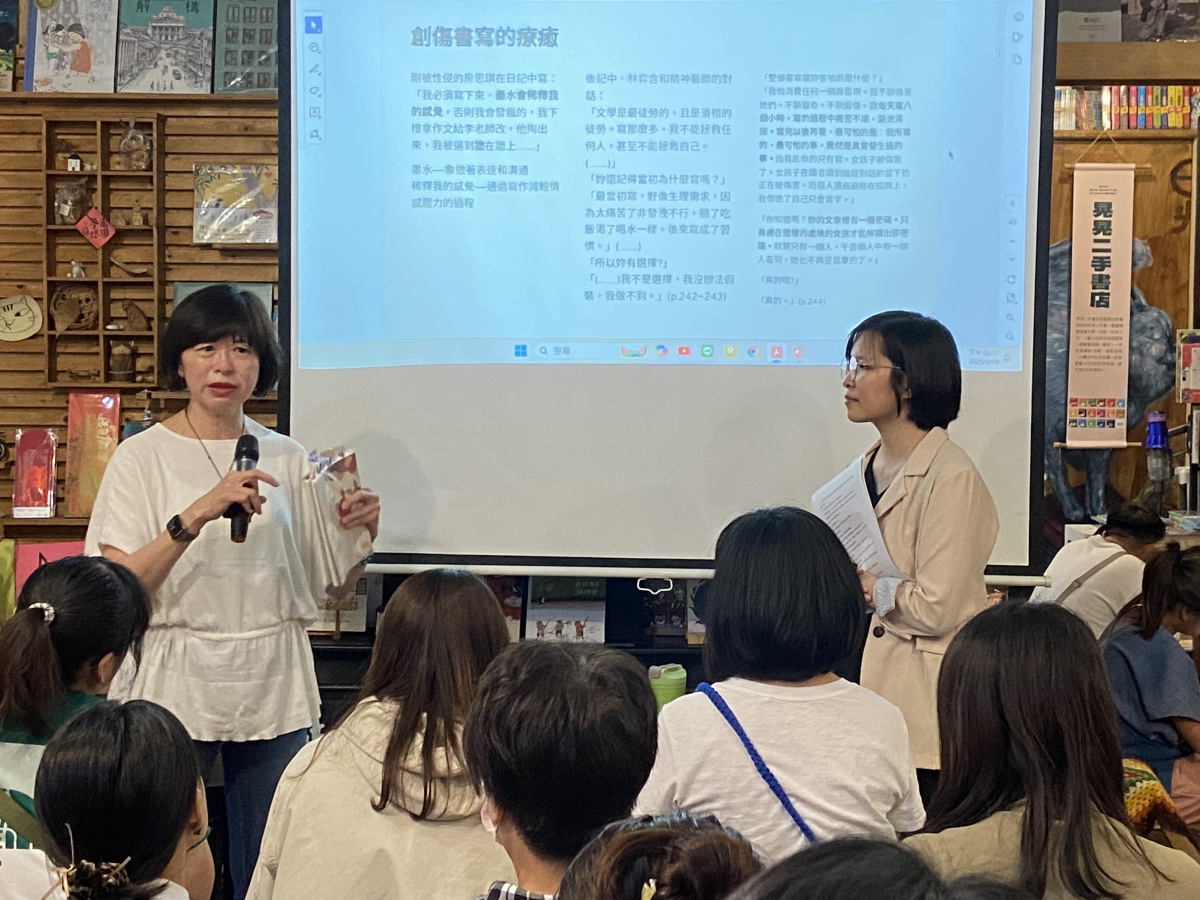

報導》少女陰影:從《房思琪的初戀樂園》談女性創傷書寫 ft.兒童文學學者黃雅淳X小說家邱常婷

由於林奕含事件帶來的社會衝擊之巨大,很多時候大家會忘記,她除了袒露自身經歷,也寫出了一本精彩的虛構作品。講座一開始,作家邱常婷先就主標題「少女陰影」做出解釋。為什麼是陰影?在瑞士心理學家榮格(Carl Jung)的精神分析理論中,陰影就是每個人心裡壓抑的部分,可能是黑暗的,也可能是某種欲望,或你與社會沒有辦法接受的那部分。然而,如果我們要完成個體化的過程,就一定要接受陰影。

因此,看到「少女陰影」4個字,或許會令人產生負面的感覺,但實際上它有某種「兩面性」。少女的陰影被壓抑,被什麼壓抑?就是《房思琪的初戀樂園》中提到的升學主義及整個社會的保守價值觀。而擺脫這個壓抑的方法,邱常婷認為就是創傷書寫。

➤回歸文本,照見虛構與現實的相互呼應

邱常婷說,所謂創傷書寫不僅僅是描述個人經驗,更是與這件事對抗的一種努力,並採用作者尚能承受的語言形式(亦即文學)。儘管這本書描寫的是對文學的幻滅,但透過小說內情節與外在現實的相互呼應,可以感受到文學其實是有幫助的。讀者在閱讀文本時雖然會感到疼痛,甚至看得出作者書寫時也覺得碎裂,但正因為如此,才會產生很強的力量,帶領我們來到這裡。

臺東大學兒文所教授黃雅淳則指出,「文學」在這本虛構作品中是具有特別涵義的。例如,書中李國華第一次去房思琪家,便看著她的書架說,這是一個大學生的書架,以此展現房思琪在文學方面的早慧。

書中也寫道:「她恍然覺得不是學文學的人,而是文學辜負了她們。」我們對文學的想像和喜好,很可能會投射在做文學的人身上。而老師非常容易成為學生的投射對象。林奕含在作品裡透過李國華屢次引用經典文學,事實上是一種嘲弄甚至挑釁。她在質疑,也在控訴,「一個文學人怎麼能夠背叛文學?」

➤創傷書寫的必要,在黑夜中等待同病相憐者

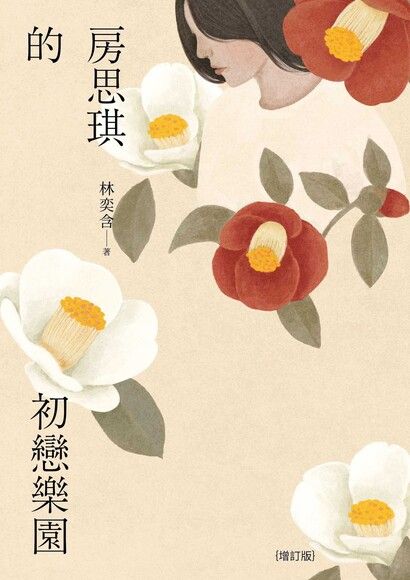

黃雅淳點出林奕含如何巧妙地使用隱喻。書中的三大章節:樂園、失樂園、復樂園的結構隱喻是她刻意為之。甚至,書名也清楚呈現她要反諷的主題:這是房思琪的初戀嗎?一個被強暴的女孩,卻必須說服自己愛上傷害她的人。

因此,「初戀」這二個字是需要加上引號框起來的。而樂園又真的是樂園嗎?13歲以後,房思琪的人生掉入地獄,她再也沒有長大。但為什麼第一章卻從樂園開始?黃雅淳認為這是一種隱喻和象徵。樂園中的幾個女孩可能都是作者的分身,例如,她精神上的雙胞胎劉怡婷,因為其貌不揚倖免於難,成為旁觀者。劉怡婷不知道發生什麼事,還能處在樂園裡,還是那個純潔無瑕,喜歡老師、喜歡文學的女孩。

這本書的創傷敘事,其實是對社會結構的揭露。在過程中,房思琪不斷感到自己很髒,她說,「我是餿掉的柳丁汁跟濃湯,我是爬滿蟲卵的玫瑰跟百合,我是燈火流離的都市裡明明存在卻沒有人看得到也沒人需要的北極星。」這段敘述在修辭學中被稱為動詞性隱喻,可以看得出林奕含很擅長使用這樣的文字。

黃雅淳說,曾有評論認為這樣的筆法太刻意。可是林奕含曾表示自己就是要這樣操作,又或者她要談的即是,文學究竟可以多麼巧言令色?因為房思琪正是被李國華這個能把古典文學講得這麼好的人毀了人生。

作者刻意地掉書袋,都是要對文學進行扣分。她質疑文學到底是救贖人,還是傷害人?在增訂版的〈後記〉中,可以看到林奕含對文學療癒能力的質疑。她寫道:「我每天寫8個小時,寫的過程中痛苦不堪,淚流滿面。寫完以後再看,最可怕的是:我所寫的、最可怕的事,竟然是真實發生過的事。而我能做的只有寫……我恨透了自己只會寫字。」

但精神科醫師回應她:「妳的文章裡有一種密碼。只有處在這樣的處境的女孩才能解讀出那密碼。就算只有一個人,千百個人中有一個人看到,她也不再是孤單的了。」

因此,黃雅淳認為,這樣的文學創作是有預設讀者的,是為了寫給等在黑夜中那些有同樣遭遇的人。生命故事的書寫是必要的,這就是文學的功能之一。當我們述說自己的生命故事,述說我們的成長,一定會對自己產生某種陪伴和療癒。而當它成為文學,就有可能療癒自己以外的讀者。

➤創傷書寫的正向循環,「因為林奕含說出來,所以我也可以說出來了」

身為寫作者,邱常婷對自己的訓練是:要保有疏離旁觀的角度,透過距離,才能將親身經歷的事件用另一種方式描述出來。她說,她將文字當成武器,也認為書寫和閱讀應該是一個安全的場域,這也讓創傷書寫變得重要。在寫作中設定安全的場域,你就可以在這個環境裡重述先前經歷過的創傷,閱讀亦然。

不過,邱常婷也表示,她在閱讀《房思琪的初戀樂園》時,感覺它營造的並不是一個安全的環境,因為看這本小說時會疼痛,也確實有很多讀者在閱讀過程中會產生一種很真實的痛感。然而,這個文本又能喚起強大共鳴與情緒爆發,一方面讓你覺得受到傷害,一方面也促使你想要寫出自己的故事。

從這本書出版後帶起的MeToo運動中可以看到,很多人開始書寫發生在自己身上的事,也會看到他們說「因為林奕含說出來了,所以我也可以說出來了。」所以邱常婷認為,《房思琪的初戀樂園》是非常好的創傷書寫典範。

談到這本作品的文學性,邱常婷說,真實事件如果只是平鋪直述地寫下來,常會淪為流水帳。正因為林奕含使用文學手法來編織劇情、設計角色,其虛構性才會別有深意。所以,將這本小說寫出來,是小說家對自己最殘忍卻也最真誠的事。

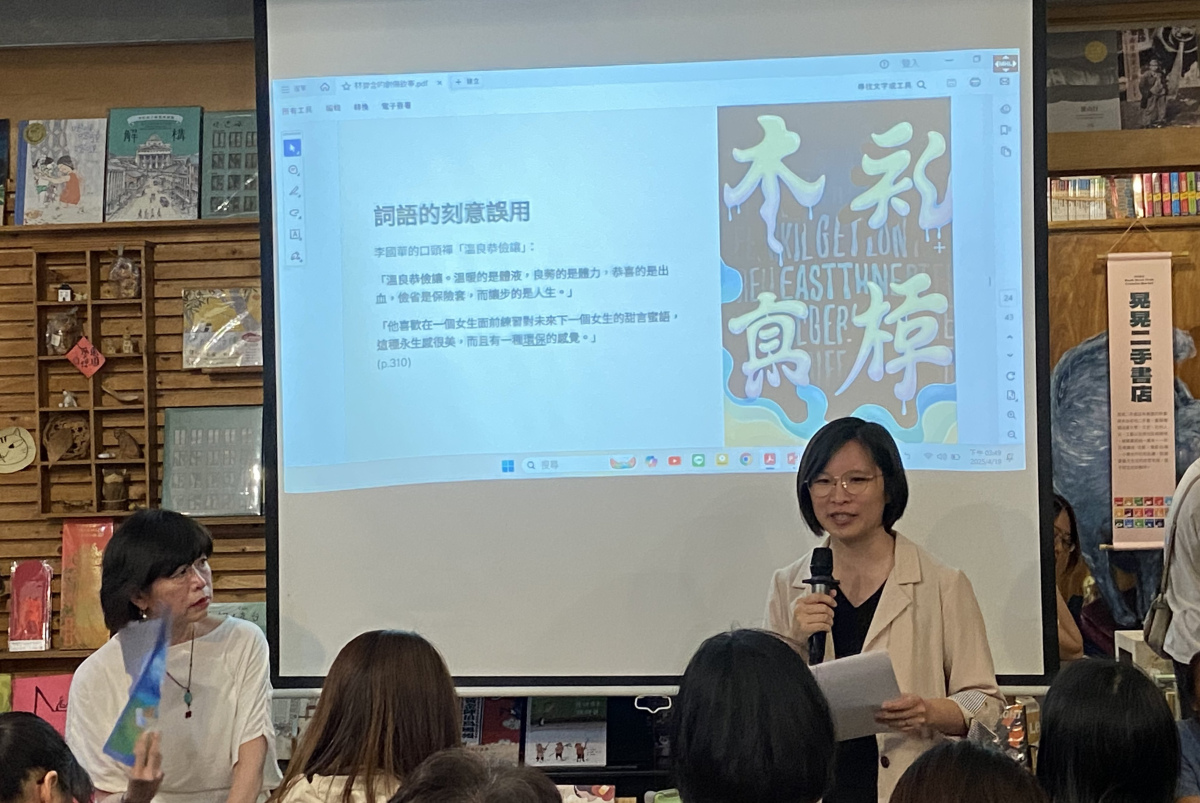

邱常婷提到,小說裡,李國華在性侵女學生時常有一個口頭禪:「溫良恭儉讓。」而林奕含對這五個字進行了重新詮釋——「溫暖的是體液,良莠的是體力,恭喜的是出血,儉省是保險套,而讓步的是人生。」

林奕含描繪的文學殿堂是絕美的,卻金玉其外、敗絮其中,裡面全都腐爛發臭,只有強暴和掠奪。但是,真正的文學是有力量的。邱常婷認為,那些人其實不懂真正的文學,才會利用文學做出這種事。當你喜歡文學、理解文學,你絕對不會把它當成傷害人的工具。

➤人不能被信仰,文學可以,因為真正的文學不會背叛

邱常婷補充,過往兒童文學其實有很多殘暴與血腥的部分,也提及兒童不能接觸的議題。但我們在閱讀時之所以是安全的,是因為孩子不需要遇到現實中的鬼,就先在讀鬼故事時提前經歷了。

雖然林奕含痛恨自己只會寫字,但她寫了一個這麼令人傷痛的故事,是為了讓沒有經歷這些遭遇的人,能去感受她所經歷的痛苦,以及她是如何抵禦。因此,讀到這本書的人該是多麼幸運,因為他們不用實際接觸,就能看到世界的背面。

黃雅淳呼應開場時提及的榮格精神分析理論,除了集體的文化和集體的陰影,人的一生中必定經歷大大小小的創傷。我們無法預測孩子在成長過程中,會受到周邊成人怎樣的對待,會產生多少情結並且被壓抑。可是榮格也說,如果你不去正視陰影,陰影就會成為你的命運。長大成人是願意向內檢視,願意轉身回看曾經被自己或被社會文化壓抑的東西。

講座最後,邱常婷再次回到文學是否有療癒能力的命題。她認為:「我們想怎麼運用文學都可以。」可以用文學來治癒,也可以當成復仇工具,或是當成柺杖,讓它陪著你,在這段路上不至於踽踽獨行。我們可以信仰文學,但不需要信仰人,因為人心難測,而文學是不會背叛的。●

「#與房思琪一起重新出發」系列活動請參考:https://portaly.cc/FangSiChi

|

作者:林奕含 |

|

作者簡介:林奕含 臺南人,沒有什麼學經歷。所有的身分裡最習慣的是精神病患。夢想是一面寫小說,一面像大江健三郎所說的:從書呆子變成讀書人,再從讀書人變成知識分子。唯一長篇小說《房思琪的初戀樂園》已售出西班牙文、英文、簡體中文、韓文、泰文、日文、俄文、波蘭文、越南文、印尼文版權。 |

房思琪的初戀樂園(增訂版)

房思琪的初戀樂園(增訂版)

人物》可book可以放過自己?騷夏的《人生喜事》

這天陽光好到有事,我時間掐太緊,最終得小跑步到咖啡廳。當我為壓線暗自歡呼,作者卻是晚來了,見她穿著三花亮色塊襯衫翩然駕到,腋下液化狼狽的我不禁疑心:我,為何要跑?

然而千萬別誤會,這開場不是要講我落漆仍保持敬業有多好,怨懟受訪者姍姍來遲云云。真相是這樣的:今天訪問的對象是作家騷夏,她的新書是本散文集,叫做《人生喜事》,頭號文案是「放過自己就是件喜事。」從我們悲情與法喜充滿的情貌對照,便可略窺兩人練成「放過自己」段數的差異。

➤第一段:禮數

《人生喜事》從求神問卜的迷信婦女行跡寫起,轉入喪葬祭儀與病榻邊上正對阿嬤陰唇的獵奇,過境買房斡旋的話術眩暈,最終論及貓與花草,收束於寫作編輯。作家潘家欣在推薦序中稱騷夏的語言如「落語」(らくご),所謂的落語,原來是稱說笑話的人,其後演變為故事人講漫長的滑稽故事,每段演出最後都會有名爲「落下」或「灑落」的包袱,在結尾處以情理之中的形式收場。雖然騷夏抗拒說教,卻藉散文叨念瑣細,笑裡藏道。而此笑與彼道,盡是自己陷入各種人生夾縫,所鑽繞出的,奇詭的生存之道。

「放過自己」四字一出,貌似又是端出一碗雞湯新品,然而只消捧翻兩頁,便知內容物不為滋補養氣。設若與雞湯文同為療癒,騷夏不好端正心念,特喜以偏方歪理書寫帖文,供人茶餘服用。訪問現場,騷夏未正襟危坐為遲來致歉,卻轉身拿出包裡預藏的阿里山茶葉分予編輯、訪者,更稱從其他文章已遠端感應「你應該是會泡茶的類型吧?」只見騷夏此番小小心機,使雙方從拘謹對坐姿態,迅即搖身共構互相作揖、笑納,喜氣洋洋的圖景。

➤第二段:人貴自知

「人可能不一定每天都會遇到喜事,但很多事如果你抽遠一點來看,會有不同的解讀,」騷夏開場把文案複誦如在誦經,「啊這,就是一樁喜事。」她的語氣沒有大愛風的尾音綿長悠揚,卻更像她的襯衫,平整中時有具破壞性卻歡愉的小音符揚起。一個人要能將各種喪事轉成喜事的落語藝術/譯術,諒非朝夕之間。歷練不自雲端空降,往往踏著沙土而來。

這就要說到騷夏過去最為人知的,是她2009年所書、被稱臺灣「第一本女同志詩集」的《瀕危動物》。當時她無畏也無謂的出版行動,至今仍被看作「石破天驚」。《瀕危動物》前她的首本同名詩集《騷夏》,其實就因寫身體情慾而被指認「風月無邊」。但騷夏其實對這些貼上來的各種誇飾文案、褒貶,或她自己挑揀的「掀開」二字,俱看得很開。

比方問起出書揭露身分後的影響,「身分曝光?那個沒怎樣。」聊起10多年前的前塵往事,讓騷夏當年放不下的,居然不是在同志平權尚未被全面關注前常見的「現身」困擾,而是最接地氣的民生大事。「錢啊,」她從來不怕把自己弄得俗氣,「欸我畢竟是從高雄上來打拚的小孩。」她切換成南部腔追加爆料自己,「啊當年我因為補助沒拿到說好的足額有抗議,妳查新聞就查得到。」一路以來,她不再寄望補助,而是做了20餘年正職編輯工作,偷空寫作。

騷夏自嘲她的落地,「我不是什麼仙氣飄飄的作家,」她笑:「有管理員當時看到我出書拿包裹,還跟我說,妳怎麼長得比較像業務?」當年的散文自有文長與抒情的書寫傳統,直率的騷夏在此文類苦尋不到容身之地,「老師也跟我說:『做人貴直,做文貴曲。』」騷夏説她為人常幹些小奸小惡,不以正直善類自居,但她的文章倒是迂迴不起來,「誠實是很好的寫作策略。」她說。

除了經濟,感情自是眾施主煩惱大宗之另一。騷夏自認年輕時有顆戀愛腦,寫情詩的對象真有其人,收整在集冊裡。當我愣頭愣腦問,妳詩真的給她們了嗎?她好氣也好笑地說,當然啊,啊不然是要燒給她們嗎?我遂明白,寫作對騷夏而言,除了畢業作《瀕危動物》—— 雄心壯志地把家族血源身世、同性愛與自己一併處理,情書、短詩、日記、散文等複合體裁傾出身家的搏命演出。照她自己的說法是蓄意「展演肌肉」而顯得「比較用力」——此外包括這本新書,她其實都不愛浪費篇章內耗。

騷夏的樣子我是不知道長得像業務與否,但論及她為文的動機,恐怕還真有某種罕見的「務實」。

➤第三段:促狹的回馬槍

這些感情性向、寫作文類的非典狀態,外加藝文產業「要飯」、低薪與創作上的窘迫夾擠,雖她老說沒怎樣,畢竟是構成了生命中大大小小的飛砂走石。但,正是這些砂石撲面教人非得含淚務實,也讓騷夏練就「鳥事」當下能落語生成,轉譯傷痛為樁樁荒誕喜事的絕技。

訪問現場亦然,騷夏會突然如《人生喜事》書中,開始丟出各種「前世占卜自己中箭所以今世駝背」,或「喪葬祭儀紙紮費用任意喊價」等夾帶冷知識的體驗怪奇;或每天通勤在捷運上聽一些長輩談自己泡湯旅遊過很爽,她卻每天得掐指精算上班與轉乘車廂,而「被剝奪感很重」的社會與自我觀察。她擅長以這些微幅岔題,以輕馭重作為每段的落下包袱,展現使正經顏面鬆脫滑開的美技。

我搖頭讚她幽默,她反問我此話怎講?我說好像是妳會描述事件,這我不會,她說啊那可能你們還年輕,她說她寫作其實就是「把事件寫盡」。何謂寫盡?她說她會在情緒高點自由書寫,再從中圈出關鍵字(約莫也是所謂的關鍵痛點),針對那點開寫,反覆一再回頭修整事件而非情緒,直到來龍去脈釐清為止,如此這般就是在「照顧自己」。

騷夏對自己與他人的非典善意,原來是將愁雲慘霧,轉寫成一帖帖由個人可笑踵事所連綴而成的落語。她說她愛找麻煩,其實究其根本是有其自律,供人笑玩同時把自己顧好,謝絕「情勒賣慘」,防堵自己焦慮散擴的負面外部性。

訪談最後,不免俗也問了她,究竟什麼放下了什麼沒有,「放下的嘛……」騷夏神情促狹地說,「就好比『遲到』。」我忍俊不住,彷彿話題兜繞了一整圈,都是為了今日晚到緩頰似的。但說起「放不下的」,她先是閒說些養貓種草云云,這些她稱患有「彼得潘症候群」的中年人大玩具,但也從騷夏嘴裡聽見了她正經在意的東西:

「《人生喜事》就像是我創作登頂中途的一座小涼亭。」●

作者:騷夏

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:騷夏

騷夏saoxia,高雄人住在台北,雇主是貓,不想分析數據報表就會說自己是詩人。

東華大學創作與英語文學研究所畢,東華大學駐校作家。

榮獲2024優秀詩人獎、2018年吳濁流詩獎正獎。作品多屆入選台灣詩選、九歌年度散文選。並為《文訊》「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選(2000~2020)」現代詩得獎人之一。

著有詩集《瀕危動物》、《橘書》,散文集《上不了的諾亞方舟》獲台北國際書展大獎入圍。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量