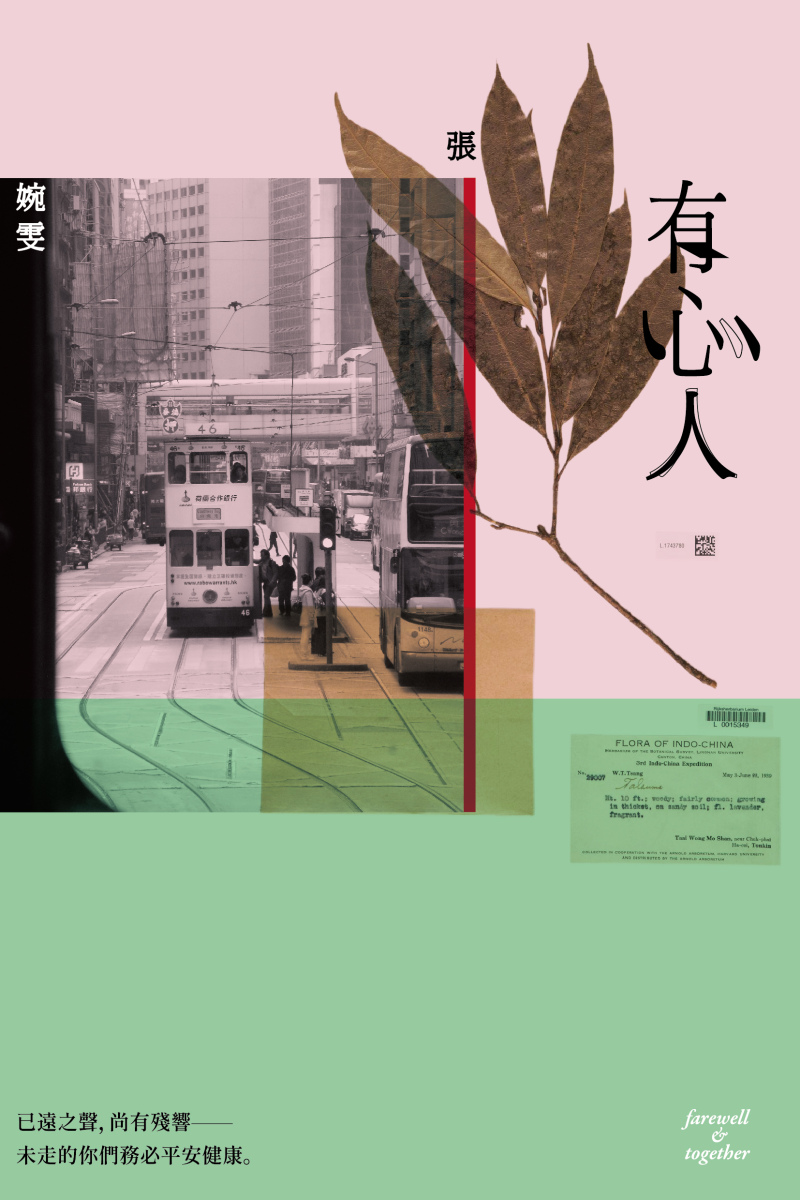

現場》透過小說裂縫,看到美好世界的 B-Side ——張婉雯《有心人》新書分享會 feat. 陳慧

「用張國榮的歌名、電影,串連成一本小說,這個想法其實一直都有。」香港作家張婉雯的這個發想,醞釀了超過十年時間。今年四月,這部作品終於在台出版,定名《有心人》。新書發佈之際,張婉雯也特地來台宣傳,其中一場與小說家陳慧對談。過去在香港,兩人常常相約餐桌上談文學;闊別多年後,趁著新書面世之際,張婉雯與陳慧在郭怡美書店重聚,談小說技藝,也談城市變遷下的文學書寫何以為繼。

➤裂縫中看到小人物的困局

張婉雯生於1970年代的香港,此前已在香港出版過小說集《微塵記》、散文集《參差杪》等,《有心人》是她首次在台出版的作品。

在香港,張婉雯的書寫風格常被歸入寫實主義,常寫日常人事,有著文字平實、兼具社會關照的形象,她也提到了讀者對自己作品的這一普遍印象。然而作為創作者,張婉雯堅持「要避免重複之前的做法」,因此在新作中,即便書寫對象依然是市井眾生,也讓讀者有了眼前一新的體驗。

當《微塵記》中的小人物來到《有心人》,陳慧讀出了其中的珍貴之處:「我相信他們就是走在馬路上、會跟自己擦肩而過的人,是非常真實的。」她認為這正是張婉雯小說中非常珍貴的地方:「她在寫很真實的人。那種真實,就像是把我們的生活剪一小塊下來,放到小說裡。」

《有心人》總共收錄了13則短篇小說,其中最早一篇〈無需要太多〉寫於2013年,最近的〈灰飛煙滅〉則是寫成於疫情後的2024年,中間跨度有11年之久。如〈紅蝴蝶〉開篇所寫,人來人往,正是小說背後這座城市的特色。因此,在這本小說中,有為了溝通而不願戴口罩的獸醫,有屋邨裡被指指點點的「那個女人」,有學生,有愛人,也有病人⋯⋯「當我在看婉雯寫關於小人物的小說時,我看到的是一道小小的裂縫,有一些光透進來。」陳慧指出張婉雯小說的獨異性,「這樣的小說,它最可貴的地方,就是它如此真實。它是這樣平凡,但是在那裡面,我能夠看見一個真實的人的困局。」

➤小說作為最微弱的拯救

在張婉雯的小說裡,人物就常常被放置在一種狀態中,而並不一定會得到某種答案,或迎向一個結局。陳慧觀察到,《有心人》其中一個特別之處,就在於作者並不急著將故事推向出口:「怎會如何狠心,把他們(人物)按在一個困局裡面?出口在哪裡呢?」

「我找不到出口啊。」張婉雯發自直覺地回應道。

「也不是完全沒有啦。」她想了想,舉出書中一篇〈潔身自愛〉為例。這篇取材於香港真實案件的小說,講述一位男性基督教傳道人其實喜歡男生,最後因無法控制自己的情慾而入獄。「在小說當中,我能做的就是用我的方法把他拯救過來。所以小說的結尾,跟他在現實中的結果是不一樣的。」

類似的情形,也在另一篇〈灰飛煙滅〉中出現。〈灰飛煙滅〉講述主角所在的城市某天出現大量煙霧,她的貓也因此患上癌症,因此主角帶著貓去看獸醫。「在現實中,這隻貓最後病死了,但在我的小說中它沒有死,但我也沒有說它康復了。」小說中的動物醫生,在治療病貓的同時,也治療了心理受創的主角。「最後,貓是死是生,我沒有說,也不知道,但它起碼跟現實有點不同。」

身為小說家的張婉雯,自覺到自己能做的「拯救」僅限於此:「就是盡量在我的作品裡,讓更為殘酷的現實結局(延遲到來)。」

➤張國榮與香港,被遺忘的暗黑面

既寫日常小人物,卻用張國榮這樣家喻戶曉的明星作品名來作為串連,這樣的安排又有何用意?

張婉雯不諱言,第一個原因,當然是因自己身為張國榮的歌迷,想創作一些與偶像有關的作品;除此之外,還有更深一層動機:「我們將張國榮視為經典,談起他的時候,往往也把他等同於香港最美好、繁華、美麗的時光。」2003年4月1日,張國榮因憂鬱症而離開人世,留給歌迷無數遺憾。「張國榮已經不在了,可是我們還在,我們還要活下去。而活下去,起碼以我自己來說,一定是一天比一天衰老的。」

經典之所以能成為經典,正是因為永遠停在了最美好的時刻,張國榮也是這樣。「他沒有機會衰老、淪喪,而是永遠停留在最美好的一格。我們這些活下去的人,在他死後,一直見證或經歷著許多變化,無論是自己的身體、精神狀態,還是身處的地方,都處於劇烈變動當中。」

張婉雯看到的,不只是美好過去與衰老現實之間的落差,更是兩者產生關聯的可能:「當我們回頭看二十年前,當然會覺得那是最好的年代。但是,我希望不止於此,我不希望把香港想像成一個已經過去的地方。」因此,在整理十年間的文稿之際,張婉雯一直在重新思考:「現在的我,跟我身處的城市、喜歡的偶像,這之間的連結到底在哪裡?一個已經離開了二十多年的人,對於現在的我們來說,還有什麼意義?」

「當我們提起張國榮,都會記得他最好的一面;同樣的,當我們回頭看看以前的香港,也會記得從前是多麼美好。可是我們也忽略了,他(們)一定有暗黑的一面、不想讓人看見的一面。否則,張國榮又怎會因憂鬱症而去世呢?」

憑著小說家的敏銳觸角,張婉雯捕捉到這些「美好」的一體兩面:「我們往往忽略了,其實繁華背後是有代價的,有很多欲望、情緒、想法,都被壓制下來,甚至是自己都不想去面對的。」而本書之所以定名為《有心人》,也正因如此:「書裡寫了一些欲望、壓抑、種種自我矛盾,我覺得凡是有心的人,都會有這樣的狀態,必然會出現這樣的情況。」

如陳慧一開始提到的,這些潛藏在美好背後的暗黑面,只有透過狹小的裂縫,才能被短暫看見。這也是張婉雯在寫作小說時的自覺:「裂縫是非常重要的。儘管有時候它不小心展露出來,我們又馬上把它重新蓋起來。但是,恰恰就是這一剎那,我覺得(短篇)小說要處理的,就是這一瞬間。」

➤「《有心人》是我自己的 B-side」

以流行音樂貫穿小說,容易讓人想到唱片載體本身。當陳慧讀到這本小說上、下半部間的情感差異時,提出這就如同唱片的A-side / B-side,這也讓張婉雯聯想起自己創作上的改變:「如果說以前的我是A-side的話,這本書就是我自己的B-side。」

張婉雯的A-side 一如《微塵記》,正氣、傳統、寫實;到了《有心人》,她反而試著將內心暗黑、壓抑的一面召喚出來。「有些事情,你或許並不是刻意去做,但還是會呈現出那樣的結果,成為它該成為的樣子。就像這本書是我的B-side,其實現在我們的城市也在經歷一個B-side的過程。」

「這幾年,我有一個非常強烈的感覺,就是這個世界上是沒有什麼道理可講的。」從事教育工作多年,張婉雯過去總是認為每件事都需要有個說法,或多或少都應有理論邏輯作為支撐。「我以前經常掛在嘴邊的,就是『這個世界應該怎麼樣、我們每個人應該怎麼樣』,但這幾年最強烈的感覺就是,這個是世界是沒有『應該』。」

「是我以前太天真。我們不過就是在這個世界裡頭、在小小一個角落裡頭而已。這也是我在整理這批文稿,或是在寫最近幾篇時,所感受到的事情。」當自己身處的城市經歷變化,張婉雯的心態也隨之改變:「以前我們常常說香港繁榮、穩定,它就應該是這樣的;但其實我們退後一步來看,歷史從來不是這樣發生的,不順遂的時間永遠比較多,那才是常態。」

➤所謂順遂,只是一代人的幻覺

身為1970後,張婉雯站在當下時間座標回頭看去,才發現自己這一代人是最不尋常的,「因為過得最順利。」

「我們碰上了香港的最後一班車,叫做麥理浩。」1971至1982年間,麥理浩擔任香港總督,先後建立了免費教育制度、廉政公署等;1970年代出生的香港人,恰好成為了這一批受惠者。「可是現在看來,這樣的順遂才是不正常的,是種種歷史原因交疊在一起,才偶然出現的情況。」

近年來,張婉雯開始閱讀不少與香港歷史有關的書籍,這也令她開始更加相信,其實香港從來都不是想像中的那麼單純美好;在安定繁榮的背後,一直有許多事件不斷發生。這也讓她對於近年香港的變化有了更多反思:「我們一定要對這幾年的情況感到驚訝、不應該、失去希望嗎?我覺得不一定要這麼想。情緒上當然會有非常壓抑的時候,但是我們能說一定無法繼續下去嗎?」

「如你所說,放在一個更長的時間軸上來看,香港其實並不是第一次遇到這樣的事情(社會震盪、制度改變)——」陳慧回應道,並進一步提出——「所以轉機也在。這也是為何我會想用『裂縫』這個詞;當裂縫出現時,我們能夠透過它看見什麼?」

當原本以為安好的世界突然斷裂,我們如何透視裂縫,又該怎樣繼續生活?張婉雯以她自己最喜歡的一篇〈灰飛煙滅〉作為回應:「對我來說,這一篇有療癒的感覺。那種療癒,可能不一定是克服了什麼,但起碼不管客觀環境如何,我仍然覺得,我身邊的好人,都值得過一些好的日子。」

➤因為有心,繼續書寫

《有心人》寫成的背後,面對的不僅是十年間外部環境改變,更有寫作者自己的難處。

身為教師、照顧者、動保運動者的張婉雯,平日只有在全家都睡下了,才有一點時間寫作:「我平時要教書,下班回家要繼續看孩子功課,要打理家務⋯⋯一般來說,脾氣都不太好。但是如果哪天能靜下來寫一點東西,不管寫什麼都好,我就覺得情緒會比較穩定一些。」寫作過程十分克難,張婉雯更加珍而視之,也細膩調整自己的書寫狀態:「而且在憤怒或焦慮的情況下,寫作出來的東西不好看,反而要抽離一些。」

而當身處的城市正經歷巨大轉變,或有不安、驚懼、無力的情緒,寫作者又該如何繼續下去?張婉雯用自身經歷回應:「我自己是讀中文系的,讀的是現代文學,其實也就是讀中國百年現代文學歷史。你說此刻不能寫嗎?其實永遠都有人在寫,就看你怎麼寫。」面對當下處境可能衍生出的問題,張婉雯也補充道:「當然,我不希望只有一種寫法。在某種狀態底下,作者只能採取例如魔幻現實的方式;走這條路本身沒有問題,但如果只能走這一條路,那就是有問題的。」

「就像你說,你喜歡張國榮的原因,是他敢於美麗。大家的確都知道他很好看、很嫵媚,但很多人看不到的,是他『敢於』—— 有些事情,在沒人敢做之前,張國榮就先做出來了。」陳慧以此回應,帶出在這時代繼續書寫的意義:「其實文學也是如此。當還未有人用某種方法敘說、歷史還不能去說的時候,小說已經在用這種方法,來說出這個城市、這個時代、這些人們的面貌了。」●

|

|

|

作者簡介:張婉雯 生於香港,喜歡寫作,關心動物。小說集《那些貓們》、《微塵記》皆獲香港中文文學雙年獎小說組推薦獎;〈潤叔的新年〉獲聯合文學新人小說獎(中篇小說);〈明叔的一天〉獲中國時報文學評審獎(短篇小說),另獲香港書獎、中文文學創作獎等。曾出版《參差杪》、《那些貓們》、《微塵記》、《甜蜜蜜》等。 |

有心人

有心人

雪的練習生

雪的練習生

話題》因為音樂,我們在失落的邊陲發現彼此:讀《1984:流行音樂變酷的一年》

2025年初,我首次到訪倫敦傳奇同志夜店 Heaven。

深夜黃金時段,眩光四射,音響轟然。DJ 輪播特洛伊・希文〈Rush〉、凱莉・米洛〈Padam Padam〉、酷娃恰莉〈Von Duntch〉等,近兩年登榜的同志夜店金曲,甚至將查普爾・羅恩〈Good Luck, Babe!〉和大衛・庫塔的〈Titanium〉混搭做伙(如果讀到這邊每首歌你都認識,這本書肯定是屬於你的),引燃一波波大合唱。

在固定的串場時段,變裝皇后與變裝國王輪流上台,載歌載舞《洛基恐怖秀》的經典橋段與當季熱映的《魔法壞女巫》。當全身塗成綠色的「壞女巫」艾法芭現身,以誇張嘴形對準〈Defying Gravity〉最後盤旋而上的高音,全場情緒沸騰。那一刻,我和身邊的陌生人因為音樂與流行文化密語被緊緊綁在一起,共同高歌、尖叫,能夠毫不尷尬地相視而笑。

Heaven 從1979年開幕至今,到訪的舞客已經不只同志族群,來自世界各地,各種膚色、性向、年齡、扮裝的人們在此隨著音樂起舞、邂逅,用快樂熬過一個又一個寂寞的夜。要說這個場地見證了近半世紀的同志流行文化變遷也不為過,在1980年代(下稱80年代),Heaven 便親睹了布朗斯基節拍樂團(Bronski Beat)與渾合唱團(WHAM!)的登台,以及席維斯特(Sylvester)、哈澤爾迪恩(Hazell Dean)的高速電子舞曲(Hi-NRG),如何一步步建構出同志的慾望原聲帶。而這些鮮有「圈內人」訴說的故事,如今通通蒐羅在音樂記者伊恩・韋德這本《1984:流行音樂變酷的一年》裡。

80年代可說是流行音樂史上最「浮誇」的時期,MTV 崛起、電視節目演出促動唱片銷售,音樂人紛紛做起張狂、大膽、不拘性別成見的造型;散逸在小報與訪談節目的名人八卦閒語,成為年輕人的日常話題,隨之湧現的歧視與偏見,有時竟成助燃劑,反過來為流行文化添柴遞薪。

「爭議」未必是負面的,因為有一群觀眾渴望解放。被 BBC 電台禁播的歌曲反而受到年輕人推崇,美國保守派下警告的「家長指導標識(Parental Advisory Label)」則成了最酷的樂迷的購物指南。一切秩序左翻右倒,就像不論死活樂團的金曲〈You Spin Me Around (Like a Record)〉,天旋地轉、暈頭轉向,無視規則的愛慾橫生。

與80年代音樂的繽紛相對的,是現實世界的末日感。80年代中期的冷戰升溫,對核戰的恐懼隨著美國總統雷根啟動「星戰計畫」,以及車諾比核災抵達高峰;英國首相佘契爾上任後不僅戮力打擊工運,保守派國會甚至在1988年通過惡名昭彰的「第二十八款」(Section 28),載明「禁止宣揚同性戀」引起寒蟬效應。

權利被壓抑,性命也受到威脅,當時的同志族群面對愛滋病(AIDS)/HIV 病毒的擴散,在公共醫病知識闕如的情況下,得一邊直面死亡壓力,一邊投入平權組織對抗媒體及保守派的污名。書中所記的傳奇音樂人身邊,往往有親近的愛人、良師、童年摯友、製作夥伴,因為發病而猝逝。那章節之間穿插的愛滋相關新聞筆記,宛如條狀的歷史書籤,不時提醒我們五光十色的同志金曲背後,其實有著和排行榜巨碑等長的龐然陰影。

死神之鐮如影隨形,夜店於是成了絕望的反抗者療癒彼此的場所,音樂則是強化意志的精神後盾。流行巨星瑪丹娜在專輯裡放入解析愛滋真相的小卡、布朗斯基節拍則在專輯內頁印上各國同性戀性行為的合法年齡(英國直到2000年,才將同性戀行為合法年齡降至十六歲,與異性戀標準一致)——他們的成名曲〈Smalltown Boy〉四十年傳唱不墜。主唱 Jimmy Somerville 以悲憫的假聲唱出逃家的少年同志心聲,結合享樂式的電子合成聲響,彷彿邊緣者都可以在舞池裡找到一同共感苦難的酷兒之友。2017年,描述愛滋平權團體 ACT UP 的法國電影《BPM》,便以〈Smalltown Boy〉串連悲壯的陳抗現場與縱情的派對場景。

同志族群對於合成器流行歌(synth pop)的好感其來有自,畢竟合成器也曾遭陽剛的吉他搖滾樂團鄙視,被認為是更歐陸、陰柔的聲音。

1983年,Yamaha DX7 問世成為人類歷史上第一款商業化賣出十萬台的合成器。透過史丹佛大學發明的「FM 頻率調變(frequency modulation)」技術,它讓使用者能自訂數位音色,打造出剔透浪漫的電鋼琴、亮脆彈膚的貝斯、太空感的未來環境音,幾乎構成了80年代聲音的主體。

再加上 Roland TR 系列鼓機與 Juno 系列合成器、Sequential Circuits 的 Prophet-5 等「兵器」,以及各大廠商之間達成的「MIDI 協議」,一統「控制訊號」規格,不同的合成器終能協作編曲,降低了電子音樂製作門檻。英國製作團體 SAW、鮑比歐蘭多(Bobby Orlando)、帕特里克考利(Patrick Cowley)等等,皆在這個時代崛起,成為後迪斯可時代的高速電子舞曲風格代表人物。

高速電子舞曲一度被嚴肅樂評人視為膚淺、表面、不入流的舞曲,可正是這樣的音樂反映了當時的同志甚至異性戀青年的生活方式,在夜店匿名,與陌生人來一場無需承諾的性接觸、發揚享樂主義的及時行樂精神。作者如此介紹高速電子舞曲:「它是一種需求、慾望與急切的聲音,一種不帶偏見的音樂,平等、不受過去束縛。⋯⋯它能夠深入靈魂,帶你到自己也不敢踏入的深處,填補『此刻』與『渴望抵達之處』之間的縫隙。」

台灣對於同志音樂文化的切角多半聚焦於天后(diva)系譜,例如:歐美的女神卡卡、小甜甜布蘭妮、碧昂絲、泰勒絲、瑪丹娜,或者華語的張惠妹、蔡依林。《1984:流行音樂變酷的一年》作為可貴的補充,能帶你遇見更多元的酷兒形象與音樂類型。

骯髒的、神聖的、救贖的、自毀的、陰柔的、陽剛的,原來矛盾的元素可以同時集於一個人、一組樂團、一張專輯或一首歌。不約而同的是,他們曾以各自的方式,傳達訊號給某個角落的聽眾,你不是孤單的,你可以在夜店聽著這些傷心的歌、痛苦的歌起舞,並發現有人和你有相同的感受。你遺落、逃亡,卻在失落的邊陲發現屬於自己的社群有音樂庇蔭。當人世如煉獄,那一瞬便是天堂。●

1984: The Year Pop Went Queer

作者:伊恩.韋德(Ian Wade)

譯者:李雅玲

出版:積木文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:伊恩.韋德(Ian Wade)

作家、DJ和流行音樂迷。他曾為《Classic Pop》、《Record Collector》、《The Quietus》、《MusicOMH》、《Official Charts》、《Sunday Times Culture》,還有多年前的《Smash Hits》和《The Face》撰稿。他曾在BBC的節目《Later...with Jools Holland》擔任公關,偶爾在Spiritland、Duckie和Soho Radio擔任 DJ。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量