2014年,就讀高中二年級的范容瑛,為了完成「生命教育」的課堂作業發愁:不知道應該訪談誰才能得到有趣的故事?母親建議她訪問阿公蔡再修,「因為阿公看起來有點厲害。」

「但我不知道阿公厲害在哪裡?」雖說如此,她還是記下阿公的每一句話,寫滿一張密密麻麻的A4紙,像是學習單那樣交了作業。到了高三,因為學校規定的「小論文」,范容瑛又再寫了一次阿公的故事。

阿公蔡再修1947年考上台灣省立嘉義農業職業學校,也就是日治時期以棒球隊KANO聞名的「臺南州立嘉義農林學校」。當時的蔡再修恐怕不會想到,他的人生會在這所學校轉了大彎;也不會想到65年後,自己的外孫女會在與他當時相仿的年紀,開始探索他這段左翼人生之路。

1949年,對農業經濟學感到好奇的蔡再修,受到同學蔡志愿的影響,一邊忙著家中農活,一邊讀起社會主義書籍。除了中、日文的馬克思主義叢書,還有毛澤東著述。他不僅加入讀書會,甚至在蔡志愿的邀請下,在校園裡僻靜的實習農場宣誓,加入「台灣青年民主自治革命促進會」,成為一名共產黨員。

蔡再修。(圖源:國家人權記憶庫)

但沒多久,蔡志愿不再到學校,他逃亡了。蔡再修心想自己沒有什麼實際行動,便照常生活,如期從嘉農畢業。1951年1月,再過5天就能通過公務員試用期的他,在嘉義水上鄉公所被逮捕。經歷10年的牢獄生涯,成為被標籤的「匪諜」、「叛亂犯」,此後只能打零工度日,妻女也跟著他辛苦過活。

像蔡再修這樣的政治犯,在1998年《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》通過後,絕大多數得到國家的「補償」,得到象徵式的平反(註)。然而,當他將補償金對半分給弟弟,感謝他替自己在10年牢獄間照顧家人,卻不得妻子的諒解,引發激烈爭吵,原本感情疏離的夫妻正式決裂,此後蔡再修離家獨居。也是在此時,蔡再修的女兒們才知道,原來自己的父親竟是白色恐怖政治犯。

范容瑛小的時候偶然得知阿公坐過牢,但她天真地以為,這大約是每個家庭的阿公都會有的經歷。雖然高中時訪談了阿公,但她還是對這段歷史不太了解。直到上了大學,在選修課上閱讀許多白色恐怖訪談與口述後,她深覺過往的不足,便重新訪談阿公,補上更多細節。2017年,范容瑛再次將阿公的故事當成課堂報告交了出去。

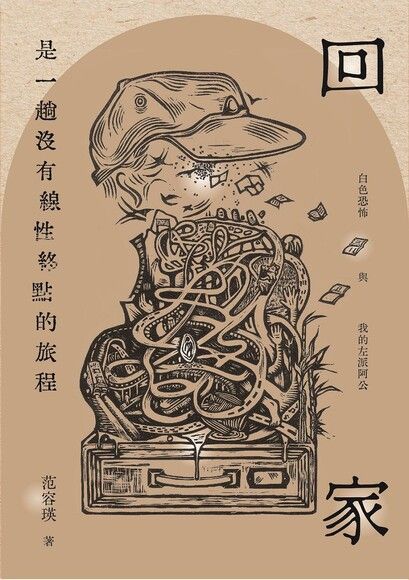

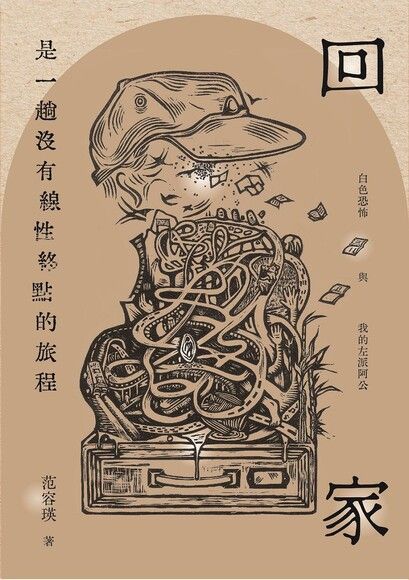

2025年出版的《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》(以下簡稱《我的左派阿公》),或許可以說是范容瑛這個民主時代出生的政治犯第三代,從對白色恐怖歷史無知的狀態,以作業為台階,一步一步向阿公生長的時代慢慢靠近的成果。

➤政治受難者家屬難以言說的疑惑

然而,《我的左派阿公》並不是一本符合當今台灣「政治正確」的著述,與范容瑛這個屬於「天然獨」世代觀念也背道而馳。她在新書座談上提到,進了大學社團後,認識一群熟悉台灣歷史、關心公共議題的「同溫層」朋友,卻不敢說出自己有個白色恐怖受難者阿公——因為阿公「很紅」、「很統」,每次投票都投給國民黨。

「如果提到自己有個白恐受難者阿公,就要回答:阿公為什麼要入獄?他對國民黨的看法是什麼?這些問題我都不太能回答,連我自己都不太能理解他。」范容瑛自陳,「這些事成了我的櫃子,我一直出不了這個櫃子。就算我能在台灣歷史的一些活動、議題中侃侃而談,但都沒有提過我阿公的事。」

到了大三,約是2018、19年,范容瑛才下定決心要處理這個櫃子,對蔡再修的人生,展開深度訪談與書寫計畫。也是這個時期,她受到學者的研究啟發,意識到白色恐怖的受難者並不只有當事人而已,還擴及配偶、子女,甚至家族親戚。范容瑛於是拓展了書寫的視角,探問這件事對整個家族有什麼影響,每個人的受難經驗是怎麼樣?包含她和母親因白色恐怖與時代背景經驗不同而產生的衝突。

「過去我們接觸到的政治犯家屬,其實很多人還處於傷痛之中,不太願意述說。」春山出版社總編輯莊瑞琳在新書座談開場引言時提到,2015年出版《無法送達的遺書》時,參加新書發表會的受難者第二代曾說,只想安安靜靜地來,安安靜靜地離開。莊瑞琳難以忘記對方仍然傷痛的眼神,但那本書出版後,他漸漸變得不害怕跟別人述說故事。

「第三代則是不太一樣的,他們可能是歷史的素人,願意從一片空白之中,學習看檔案、找文獻,去拼湊破碎的歷史——要寫出阿公的經歷和家族故事,其實沒有那麼容易。」

關注白色恐怖歷史書寫已有10年的莊瑞琳坦言,10年前她很難想像,會有第三代出來書寫祖輩的故事。如今,不僅有范容瑛寫阿公蔡再修,也有黃溫恭的外孫女張旖容將自己對阿公的追尋,書寫成《春日的偶遇》,「這樣一點一滴去將空白拼圖拼起來,這拼圖要帶回什麼?我覺得白色恐怖的出版和閱讀行動本身,是值得我們去思考它的意義的。」

春山出版總編輯莊瑞琳。

➤張開消失的左眼,虛實交錯在歷史斷裂縫隙

「白色恐怖這件事,不是你們家族有沒有人被抓去,或是誰從容赴義、冤枉入獄,而是一種集體的恐懼。」受邀與談的作家顧玉玲提到,小時候隔壁鄰居被警總帶走,童年玩伴在學校遭到孤立的回憶。她說,當時沒有人敢問發生什麼事,壟罩在他們這個世代成長過程裡的,正是這樣隱隱的氛圍,「我們是『沒聽說』,但就是這個『沒聽說』使我們害怕。」

這正是白色恐怖造成的歷史斷裂,顧玉玲認為《我的左派阿公》的敘事「如水流入旱田」。她肯定范容瑛掌握了許多日常生活細節,讓文本呈現出小說感,但也遺憾其書寫無法完全如水流暢的原因,是遇到了「歷史硬土的裂縫」,而這裂縫對大眾而言是空白的,「所以,讀這本書,你會時常看到故事說到一半,作者便跳出來做歷史知識的補充。」

顧玉玲上大學時,正好遇上解嚴,曾參加政治犯前輩林華洲來學校帶領的讀書會。此時,陳映真所說的「消失的左眼」,因此有機會在校園裡被打開,讓他們這些台灣新世代得以用另一個視角看世界。

然而,當一切來到蔡再修可以說出自己的故事、舉辦秋祭,而「天然獨」也不是禁忌的時代,卻又因為中共導致新生代對左派產生敵意。「過去是國民黨打壓,但現在不是上面要求要人們這麼做,而是普遍的共識時,這麼一個不合時宜但仍懷抱著理想的阿公,就變成作者的一個『暗櫃』。她說不出口,也沒有辦法幫阿公辯護。這個情結就變成很迴旋的張力,也是這本書很珍貴的地方。」

正是因為這樣的時代落差,讓顧玉玲不由得提醒:早期關於白色恐怖政治犯的口述訪談,許多都在日後「翻了供」。因為根據補償條例規定,申請補償者必須是「冤枉的」,有些政治犯就算真的是共產黨員,也不能承認,否則會害到別人,以及「就算解嚴了,可是我要怎麼相信,這個政府不是引蛇出洞呢?」

「許多早期的受難者口述訪談可能充滿謊言,半遮半掩,讓人難以分辨什麼是真實、什麼是虛構。這些虛構的謊言不是他們的真心話,但卻會合法地存在在檔案裡面。」顧玉玲表示,在長達38年的戒嚴裡,許多知識分子會繞道而行,透過小說或虛構的方式,說出某種真實。春山出版的白色恐怖小說選、散文選,就是這樣的案例。

直到今日,當事人都已經80、90歲,才有機會說出真心話,「而且是非說不可、非常想說。這可以從范容瑛採訪的蔡再修身上看得出來。」顧玉玲閱讀《我的左派阿公》時深刻感受到,「這位如今已經90多歲的老左派,心心念念的不是他自己。他的歷史不只是他的歷史,是反映他的時代。」

➤以寫作靠近遙遠的時空

時代的距離,也是書寫的瓶頸。就算是和從小親近的阿公,彼此間超過一甲子的時空差距,仍常常讓范容瑛在訪談時感到「很遙遠」、「難以理解」。

范容瑛陪阿公散步,帶他回學校、兒時的農田埤塘走走,有時並不直接切入事件,只是詢問日常,卻慢慢瞭解阿公的左派意識是長自土地、來自他的生活經驗。「我用旁敲側擊問到的細節,去理解他們那個時代。」例如,問他唸書時午餐吃什麼?才知道他因家貧都自己帶便當,因而對當時物價陌生。又或者聽阿公說放牛的經驗,如何踩著水牛大腿後的一塊骨頭跳上牛背,趁著放牛的空檔讀書。

顧玉玲稱許范容瑛對於故事場景的描寫細緻,不只是聆聽口述,透過與阿公一同觀看舊資料、老照片、重訪故地,讓時間以疊加的方式凝縮在一個特定空間,看見了這個空間的現在與過去。

顧玉玲認為,非虛構寫作需要投入很長的時間,對於文學創作者來說,成本非常高,得到的成就感可能遠遠不及其他類型創作。因此,從事非虛構寫作需要很大的決心,而這個決心無非是:「我覺得這是我的事。」

她以自己最初的書寫為例,在與外籍勞工相處的過程中,會不斷想起自己父母的勞動與移動,對顧玉玲而言,這就是她的故事,「你把參與的議題,和自己產生關聯,讓它成為你的故事時,就會窮盡所有的力氣跟方法去靠近。」

➤面對創傷的世代差異

而對范容瑛而言,這本書不僅是阿公的故事,也是她與母親的故事。

《我的左派阿公》分成兩個部分,第一部分「未竟之夢:左派阿公蔡再修」以第三人稱形式,描述蔡再修的人生。第二部分「未完之路:孫女的十年書寫」作者以第一人稱現形,談自己與母親圍繞著阿公而產生的張力。

原本跟媽媽感情很好的范容瑛,自從上了大學參加異議性社團,以及想更深入探究阿公的故事後,母女關係開始出現裂痕,衝突日益增加,她甚至不敢讓母親知曉去訪談阿公的事。范容瑛說,「有時要先跟我的雙胞胎姊姊擬好策略,轉移媽媽注意力,趁她沒看到的時候,拿車鑰匙開車帶阿公出門。」

范容瑛表示,有段時間特別想認識同是政治犯第三代的人,想知道第二代、第三代之間是不是都會有衝突,或是怎麼面對家族過往及白色恐怖議題。

「但是寫這本書的過程中,讓我發現,媽媽和我對一件事的理解方式不一樣,不代表我們對這件事重視的程度有差異。」例如,阿公身體變差,再也無法如同過往一樣出門找「老同學」(政治犯)見面,意志逐漸消沉時,母親就會拿起電話簿,打電話給他曾提過的名字,讓他們講電話聊天。母親與阿姨也會輪流陪著阿公北上參加秋祭。

「我們這個世代的人,面對創傷都是希望對方能講出來,講出來就可以得到解決;但對媽媽那一代的人來講,或許會傾向比較務實的方式,去陪伴他、替他打電話。」范容瑛自陳,這些事本來都記錄在日記裡,但直到有了出書的計畫,她才重新去理解從小受黨國教育的媽媽,母女關係也才漸漸鬆開。

➤書寫做為回家之路

范容瑛說,曾有師長對於她把與母親的衝突寫進書裡,表達憂心,「但我還是希望能寫下作為受難者第三代的視角,也覺得書的第二部份不是在說媽媽的壞話,是在說那個世代的人為什麼這樣沉默、噤聲?透過我的書寫,讓她也有一點點說話的空間。」

「即便是像母親這樣親近的人,我們也不見得了解她。」顧玉玲說,「當我選擇以非虛構寫作議題,不論近或遠,我很清楚,我是為了重返田野而書寫,是使用書寫這件事,帶著我更靠近這個田野。」

顧玉玲認為《我的左派阿公》的核心是「回家」和「書寫」,書名主標「回家是一趟沒有線性終點的旅程」也帶出了這一點。書寫是一種回家的渴望,或者,書寫已經是一種回家的狀態。

講座最後,莊瑞琳也回應道:「當代需要什麼樣的史觀?我覺得史觀不是指一切汙濁、混雜的歷史都需要梳理成沉靜、清楚的東西,而是我們要學習,歷史就是這麼混濁。」她認為,私領域、看似是家族的故事,如何被推到公領域,成為公領域討論的一部份,成為理解台灣過去史觀的一部份,這件事非常重要,「這也是我們為什麼願意陪伴有書寫渴望的朋友繼續寫下去。」●

|

回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公 回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公

作者:范容瑛

出版:春山出版

定價:460元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:范容瑛

1997年生,嘉義人,揣著一隻三虎貓久居南國。高雄醫學大學牙醫系、高雄醫學大學性別研究所碩士。前高醫阿米巴詩社成員,寫過現代詩、散文、短篇小說、報導,曾獲桃城文學獎。

大學讀到一半休學去尼泊爾,不斷來回折返於巨塔與人社學科間的流離者。白天在巨塔裡工作,深夜讀理論與書寫,願一直成為如此的邊境之人。聽老老的歌,看深深的電影,或很舊很舊的文字。叮囑自己要倔強而敏銳。

|

回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公

回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公

話題》書店新的角色轉變—— 不只銷售書籍,也是閱讀社群的連結點與凝聚點

近兩年,在文化部政策支持下,各地以獨立書店為核心,舉辦「創新書市 庄頭書展」活動,一棒接一棒,遍地開花,有時同個週末有好幾場活動。這些活動見證閱讀既可以是靜態的孤獨時光,也可以是熱鬧的集體活動。這些創新書市與走讀活動,是在靜態與動態、孤獨與熱鬧之間,不但呈現出閱讀的不同面貌,也是為出版市場探索新的可能。

我自己走訪了好幾場創新書市與走讀活動。

如臺南的「書店好風景」計畫,由「版條線花園(浮生圖像所)」主辦,其中的「工藝微型展——春之祭」採取書籍與工藝跨界合作的獨特方式。即使是非書店攤位,也精選書籍與產品搭配,形成一個動態交流的平台,也讓閱讀結合生活體驗和消費。值得一提的 是,這是我所參與的市集活動中,唯一收取入場費的場次。金額並不高,只要一百元,同時可以折抵消費。所以,背後的考量並不是要以入場費盈利,反倒以此不算高的門檻,篩選出真正精準的目標讀者,讓整體氛圍更加專注與安定,提供真正「靜中有動」的場域, 更重要的是,並以此保證多數入場者都會消費——包括我在內,是相當聰明的作法。

我們從談話中也得知,主辦單位在有限經費中竟一共打算籌辦三場類似這場工藝微型展的主題創新書市,以及另外兩場「兩大主題書展」,包括以圖像創作為主的「南漫節」 , 聚集了許多本土的圖像創作者,無疑值得更多的關注與支持。

又如在新竹的「閱讀新流域・新竹風吹過的地方」,以「蚵學園區」的概念為核心,結合文本與地方歷史,帶領參與者實地體驗新竹香山的地方文化與生態環境。活動中,導覽者以平易近人的語言說明歷史地景,並穿插趣味問答,引導參與者思考與發問,將閱讀從靜態的文字轉化為動態的走讀,也成為集體共感的互動。我們也談到可能的未來發展,比如將主辦單位設計的小冊子,與出版社合作,擴充成正式出版品,這也是另一種想像:讓閱讀與出版先與在地生活對接,再擴散到其他的媒介與領域。

同樣的形式,在花蓮的「找鱻——從產地到餐桌」走讀活動中,書籍不再只是單純的知識載體,更成為行動的起點。主辦單位帶領參與者走訪市集,親自參與市場採買、烹飪課 程,最後再帶入相關的知識與閱讀文本,當場不少都是父母帶著家中小孩一起參加,看著小朋友們好奇又熱情地在魚販攤位前發問,在餐廳廚房忙進忙出,那種身體與感官皆投入的學習方式,確實是最佳的飲食教育實踐。

閱讀經常被視為一種孤獨的行為,但創新書市的出現,卻將閱讀轉化成社群的聚會。

在「瓦當人文」主辦的創新書市裡,出版社、地方小農與文創品牌共同參與,活動設計注重攤位間的互動,營造出熱鬧的氛圍。活動安排了三個舞台,串聯演出與講座,並透過集點遊戲鼓勵民眾走訪各攤位,讓參與者在互動中自然接觸書籍與文化商品。

這種群聚效應, 讓閱讀成為凝聚地方社群的核心,也讓參與者在熱鬧中找到個人探索的空間。

的確,創新書市可以不只是銷售平台,也能成為社區關係的重組機制。正如主辦單位在與我們談話時指出,辦理活動的初衷之一,就是希望藉由市集形式讓平時各自忙碌的團體與個人,有機會交流彼此的經驗與資源。這股來自現場的連結感,常常遠比銷售數字更為珍貴。獨立書店雖然獨立,但並不孤獨,而是分進合擊。

這類活動也突顯了書店新的角色轉變——不只是銷售書籍的地點,而是閱讀社群的連結點與凝聚點。許多書店早已開始透過策展、走讀、講座等活動,還有各種圍繞著書籍、知識與閱讀所延伸出的生活消費面向,閱讀被重新定義成共享的生活型態。值得一提的是,這些活動中主辦單位對於活動流程、品牌形象、行銷策略等細節的重視,無不體現出他們對於書市經營的專業態度與前瞻思維。

我總樂觀地想,書店將會是城市中越來越稀有的公共性場域,進而逆勢生長。但這也表示,書店與閱讀空間的價值需被重新評估與更多支持。

期待這些活動並非只是補助計畫下的短期成果,而是能夠累積文化能量的步伐,一步一步往前走去。如何讓這些活動成為常態,並建立可持續的制度支持系統,例如與地方政府、企業、社區單位建立長期夥伴關係,確保活動可持續發展,主辦團隊也不只是一次性執行者,為了每年補助案而奔波消磨,而是地方閱讀網絡的策劃者與推動者,應該是值得思考的課題。

我也期待更多創新形式的閱讀體驗,例如虛實整合的數位策展、跨領域的社群串聯,甚至讀者共同創造的書市模式。閱讀仍有充滿活力的大好前景。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量