1985年4月16日,臺灣第一個試管嬰兒在榮總誕生。產下體重2800公克男嬰的張太太,因結婚多年無法懷孕,於1984年4月參加榮總的試管嬰兒實驗,並在這個有39名婦女參與的計畫中,成為驗孕陽性反應的第一人。就在張太太參與計畫整整一年後,「張小弟」成功呱呱落地,伴隨而來的是長達一週的報導熱潮。

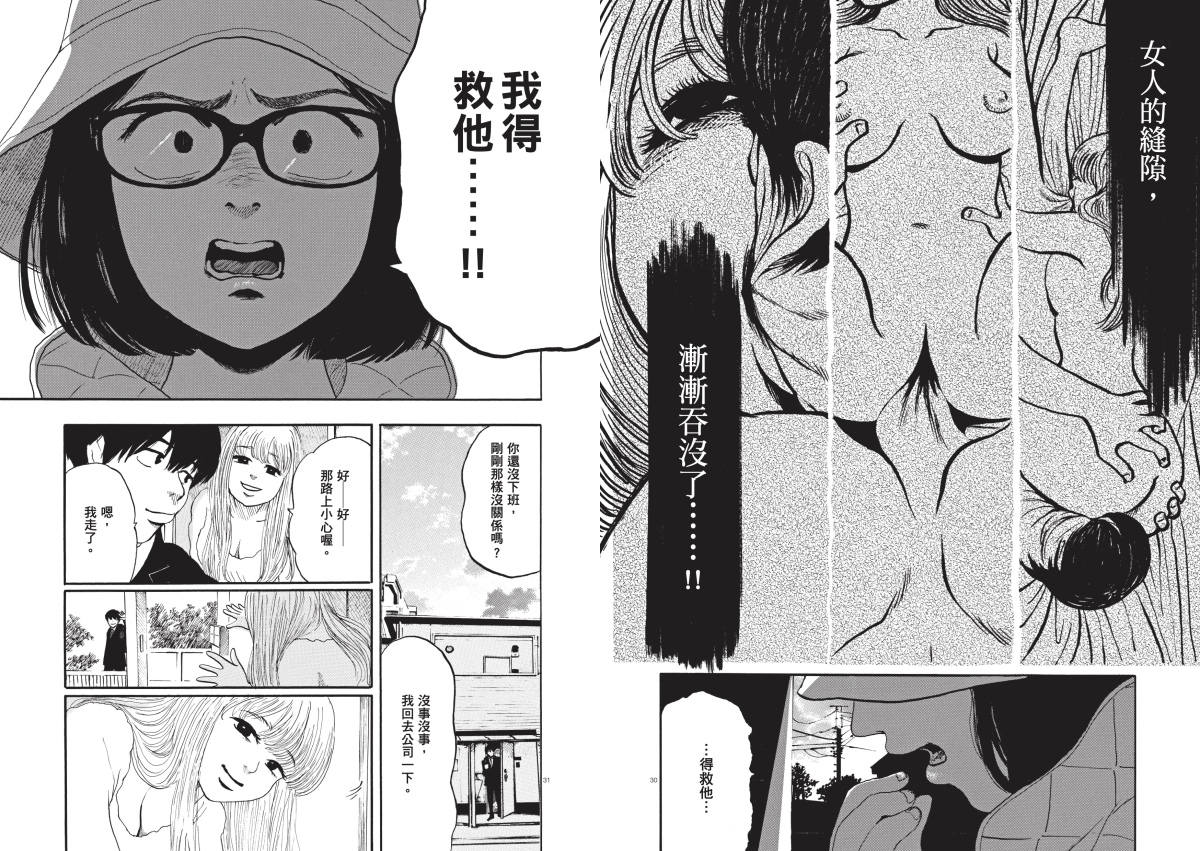

新書分享會上,吳嘉苓介紹臺灣第一個試管嬰兒誕生時的新聞報導。(圖片:吳嘉苓提供)

試管嬰兒技術的發展始於1978年,當時英國媒體稱其為「超級嬰兒」。這項技術解決不孕問題,成為希望的象徵。也是競逐國際科技地位的場域,各國無不希望憑藉成功打造第一個試管嬰兒,證明自己的國家能在「以科技為動力的現代世界中取得一席之地」。

台大社會系教授吳嘉苓在新作《多胞胎共和國》中指出,當1982年新加坡宣布亞洲首位試管嬰兒即將問世後,臺灣就有媒體提出「我們顯然落後新加坡」的警示,「試管嬰兒的亞洲排名,儼然成為臺灣科技能力的指標。」

「試管嬰兒技術被譽為國家的驕傲與民族光榮。」吳嘉苓在書中轉述一位醫師對這項技術的意見:「人們對IVF(in vitro fertilization,體外受精 )的技術討論很熱烈,認為能達成亞洲第一非常光榮,人工生殖在醫學生之間很熱門。」

儘管張小弟並非亞洲第一個試管嬰兒,但吳嘉苓認為,這位醫師對記憶中熱烈氣氛的描述非常準確。當時,「追求第一」的論述,將IVF從一個可能造成爭議的技術,轉化成充滿光環的新興科技。

「(亞洲第一)這個宣稱,顯示那時候我們真的好想生出試管嬰兒,來證明我們科技很不錯。」4月19日,即「張小弟」40歲生日過後3天,吳嘉苓在《多胞胎共和國》的新書分享會上說,當時的臺灣因為退出聯合國、中美斷交,有一種政治上風雨飄搖的淒涼感。憑著體育表現、經濟發展和科技研發,努力追求「亞洲第一」,在這樣的心態下,試管嬰兒的成功孕產,對臺灣社會而言就是光榮的事。

儘管IVF這樣的新科技為許多難孕夫婦帶來新的希望,但其中隱藏的問題與健康風險,卻少有揭露。為此,吳嘉苓透過百場深度訪談與15年的田野調查,探索人工生殖技術的發展與問題,也記錄受孕母親的經歷、挑戰與掙扎。2023年出版英文專書《Making Multiple Babies

這場新書分享會以「試管嬰兒、國家光榮與醫療競爭:臺灣如何成為多胞胎國度?」為題,簡要地帶出《多胞胎共和國》的問題意識和故事背景——儘管張小弟無法登上「亞洲第一」的位置,但臺灣的每次療程平均的胚胎植入數,確實是世界第一無誤。

吳嘉苓坦言,會做這個研究、寫這本書,源於韓國學者河政玉在2005年時的提問:「為什麼臺灣要植入這麼多胚胎?」

這和試管嬰兒的操作程序有關:卵子在體外受精培養成胚胎後,植入子宮,當胚胎著床,便是成功懷孕。為了增加成功率,臺灣不孕科醫師往往會一次植入複數胚胎。

「如果算出平均數的話,臺灣平均植入4.07個胚胎,是世界最多。」長期投入孕產研究的吳嘉苓原本不知道這件事,經過河政玉這一問,才知臺灣的平均胚胎植入數量遠高於其他國家。「我們常說好想贏韓國,這個時候就贏韓國了,但似乎贏得不太名譽。」

國際人工協助生殖技術數據工作小組(IWGRAR)於2002年公布的1998年統計資料顯示,臺灣平均胚胎植入數目為4.07,是全世界最高。(圖表:吳嘉苓提供)

臺灣嬰兒出生率目前居於世界之末,但試管嬰兒多胞胎比率則高於多數國家,這便是植入過多胚胎導致。那麼,多胞胎會有什麼問題呢?

➤多胞胎孕產的風險與挑戰 吳嘉苓表示,多胞胎小孩不僅早產機率很高,也有得到腦性麻痺的可能,甚至曾有醫師在生殖醫學年會的演講中表示:「我們可能創造了幾百個腦麻家庭。」人們或許只看到娛樂節目裡多胞胎寶寶的可愛模樣,卻不知道在他們出生前,父母可能走過非常艱辛的過程,因為,「這個社會報喜不報憂。」

「那要我來報憂嗎?」新書分享會的與談人烏恩慈(烏烏醫師)坦言,自己當婦產科醫師之前,對雙胞胎或龍鳳胎也有浪漫的想像,而且大人「只要生一次就好」。直到當上專科醫師,收治許多高危險妊娠的案例,才意識到多胞胎孕婦的肚子會被撐得多大,絕大多數都得提早住院安胎,而且,早產比例非常高。她因而對不孕症科頗有微詞:「為什麼要植入這麼多胚胎?」

新書分享會上,吳嘉苓介紹因人工生殖科技而懷上多胞胎的案例之一。(吳嘉苓提供)

站在產科醫師的角度,烏恩慈難免質疑:「一次植入多個胚胎,若懷上多胞胎,流產和早產機率提高,又很可能要緊急剖腹,為什麼不一次放一個胚胎就好?反正放胚胎不需要打麻醉。」

不孕症科醫師的回應則是,臺灣的媽媽都很焦慮,都想要一次就成功。而且植入胚胎後需要驗孕,次數過多會讓女性患者經歷一次又一次的挫敗。

「我沒有想過女性要經歷一次次期待,又一次次落空的心情。」烏恩慈發現,胚胎植入數量多少不只是人工生殖的技術,也隱含著女性想成為母親的焦慮,以及懷孕失敗帶來的自責。

烏恩慈明白,必須將每個女性視為一個獨立個體看待,但她認為,人工生殖的問題遠比想像複雜。作為醫師,她認為不能讓「懷多胞胎」僅被視為「好事」,也必須要強調「風險」。

她舉例,有一位罹患子宮內膜癌的個案,為了懷孕,以保留子宮為前提治療後,再植入三個胚胎,胚胎也都順利著床並且長大。但由於這個媽媽體型肥胖又有糖尿病,加上三胞胎早產的機率幾乎是百分百,無論醫師如何勸說減胎,她都不願意,最後,三個孩子都沒有保住。

(圖片:衛城出版提供)

烏恩慈說她每每想起這件事,都會覺得對不起這個個案,也會懊惱,「對我來說,這就是刻意製造早產,作為高危險妊娠個案的常任醫師,就會一直想你為什麼不減胎?」

烏恩慈自知,這樣的想法是忽略了每個人都有自己對生命的看法。只是,作為婦產科醫師,出於信念,仍得要如此強調——即使可能違背孕婦對腹中胎兒的情感。

烏恩慈誠實地說,對婦產科醫師來說,只能把這些胚胎當成「數字」。她進一步解釋,有時候負責執行減胎手術的醫師,並不是當初植入胚胎的不孕症科醫師,也不是「照超音波」的產科醫師,但執行減胎時,會請婦產科醫師協助,透過超音波選出「距離肚皮位置比較近的」、或是「比較健康」的 。

「站在這個位置上,如果把每個胚胎都當成『寶寶』,我們會很痛苦,好像跟工廠一樣在做篩選。」就算醫師可以自我說服「還沒有出生的就不算生命」,烏恩慈也清楚知道,懷孕的女性是無法這麼想的——這些胚胎都是她的小孩。

➤女性如何認識人工生殖過程與做出抉擇? 身為社會學家,吳嘉苓則認為,減胎沒有這麼簡單。她在講座中表示,很多婦女是不相信減胎手術的,因為其結果可能讓所有胚胎都流產,這對辛苦求子的人來說,是最大的風險,也是最嚴重的代價。

(圖片:衛城出版提供)

她提到一個懷了三胞胎的個案。這位孕婦曾看到鄰居家的三胞胎身體健康有問題,知道懷三胞胎的風險,因此,懷孕後尋求第二意見。對方雖然也提出警告,說東方人的體型不適合懷多胞胎,會有危險,但是她的家人以及請示神明後的回答,都認為孩子們會跟著她是有道理的。很想要女兒的先生甚至擔心,被減掉的胚胎會是女生,「這樣她到底要怎麼做決定?」

「醫師們道德喊話是沒有用的,這就是為什麼很多國家都會訂定指引 。」吳嘉苓指出,在醫病互動上,醫師會說這是當事人的選擇,但社會學家會認為,是體制創造了這種讓醫病彼此為難的情況,「責任應該是在於醫界自律,以及國家應該要訂出合理規範。」

吳嘉苓表示,指引如果寫得很好,就可以讓大家知道是基於什麼根據做出這樣的決定,是說理的過程。「不過,指引也不是萬靈丹,不是有了指引就可以標準化作業,畢竟人們還是要考量很多事情,但起碼可以變成一個決策的參考。」

「在醫療現場,孕婦對於還沒發生的事,可能是一無所知的。」烏恩慈表示,因為懷孕的過程很困難,原本懷上一個孩子就覺得很欣喜的孕婦,如果懷了多胞胎,而她能考慮的時間非常短,能夠仰賴的就是她的醫師。或許這個醫師反對墮胎,或是認為個案身材可以撐得住,「如果孕婦看了《多胞胎共和國》這本書,知道植入多個胚胎著床成功率高,將必須面臨減胎的話,也許她們會考慮植入一個胚胎就好。」

吳嘉苓指出,在人工生殖的論述中,媽媽們的感受和聲音常常是沒有被聽見的,人們往往將焦點放在科技與試管嬰兒上,卻不關心媽媽怎麼了。因此,《多胞胎共和國》的書寫目的之一,便是想知道這些婦女怎麼思考自己的人生?如何做決定?過程中又經歷哪些勞動?「希望跟主流媒體呈現的面向不一樣。」

「女性在很多事情上面沒有辦法有自己的主張。」吳嘉苓對於自己訪談的個案感到心疼,她舉例:許多女性不想生育,但來自周遭的壓力,讓她被迫妥協,「我覺得還是要回歸到,我們對事情要有一個很清楚的認識,知道可能會遇到什麼狀況,會有哪些選擇,有哪些結構性的問題,就可能比較不會被他人意見左右。」

➤並非懷孕就算「成功」,政策制定應顧及婦女與胎兒健康 吳嘉苓指出,在試管嬰兒成功的榮光之下,有不少死亡案例,例如張小弟出生隔年,中部地區一名做試管嬰兒的婦女在孕產過程中死亡,留下的雙胞胎則一死一傷。2001年,一名懷有四胞胎的婦女也在減胎過程中,因為嚴重感染而死亡,剩下的兩胎也未能存活。這件事,只有一家媒體報導。

當時的衛生署所研擬的《人工生殖法》草案,以及立法院提出的草案中,都沒有納入胚胎植入數目的管制。直到2006年,立委黃淑英才以官方統計資料為依據,要求限制胚胎植入數目,加入「不得超過4個」的規範。她在書面意見中強調,減胎技術會對女性健康造成風險,當草案進入二讀時,她更援引2001年的孕婦死亡案例,強調限制胚胎植入數目,「對婦女健康保護非常重要。」

雖說如此,當各國紛紛限制植入胚胎數目,臺灣在法律修訂後,仍是全世界規範最寬鬆的一國。在吳嘉苓眼裡看來,人工生殖的死亡故事沒有撼動臺灣社會,很少人想到應該對此做出改變,「作為女性主義健康運動者,我真的應該再努力一點。」

但是,吳嘉苓也強調,醫界還是有許多具有反思性的醫師都在努力,嘗試透過自己的實踐配合國際趨勢,力推「選擇性單一胚胎植入」(eSET,elective single-embryo transfer)。「但這只是示範,不是帶領大家來制定一個嚴格的指引。」

「從 1980 年代到 2000 年, IVF 已經從『追求第一』的技術競賽轉變為『一門好生意』的市場競爭。政府許可設置的人工生殖機構倍數增多,對於新開業者而言,無法懷孕的風險是最大的挑戰,為了讓部分人工生殖機構能植入多胚胎以提高成功率,臺灣生殖醫學會制訂指引時,就會以相對寬鬆的美國規範為基礎,再加以放寬。」

吳嘉苓在書中引述一位醫師的看法,他說:「IVF整體懷孕率不錯,主要是因為很多胚胎植入。有些人沒辦法植入少量胚胎就達到夠好的成功率,如果指引太嚴格,會對某些人工生殖機構不利。」在座談中,吳嘉苓更進一步解釋,由於政府有補助,加上配合制度達到成功率等因素影響,醫師們也許會有不要搶人生意、擋人財路的心態,「但我認為我們還是要更專業、更自律的面對,而不是將個別醫療院所經營下去與否作為考量。」

而且「成功」與否不應只看懷孕率,例如,許多國內外人工生殖專家已提出,將足月、正常體重、活產率等比例都納入衡量成功的指標。即使可能會讓IVF的成功率數值下降,但這可能才更符合求子民眾希望知道的資訊。

近年,臺灣正處在《人工生殖法》的修訂和孕產議題討論的關口。吳嘉苓也在這本書中以「預想治理」和「預想勞動」為核心概念,既帶出女性經驗,也提供改變的思考與討論。

在當前的醫療體制與生育政策的框架下,人工生殖的執行能否更重視女性孕產過程的身心健康,而不只是被視為科技進步、榮耀國家的數字?應該多加聆聽民眾(尤其是女性)的個體聲音。在講座結束前,吳嘉苓忍不住說道:「我們的民主,在健康這一塊還有很長的路要走。」●

吳嘉苓、烏恩慈及與會讀者大合照。(圖片:衛城出版提供)

多胞胎共和國:台灣人工生殖的希望與風險 Making Multiple Babies: Anticipatory Regimes of Assisted Reproduction 內容簡介➤ 】

作者簡介:吳嘉苓

台灣大學社會學系教授,研究領域包含醫療社會學、性別研究、科技與社會研究等。曾擔任《東亞科技與社會研究國際期刊》(East Asian Science, Technology and Society

恐懼症(全三冊)フォビア

恐懼症(全三冊)フォビア

報導》少子化的臺灣,為什麼有世界最多的試管多胞胎?社會學者與婦產科醫師談《多胞胎共和國》

1985年4月16日,臺灣第一個試管嬰兒在榮總誕生。產下體重2800公克男嬰的張太太,因結婚多年無法懷孕,於1984年4月參加榮總的試管嬰兒實驗,並在這個有39名婦女參與的計畫中,成為驗孕陽性反應的第一人。就在張太太參與計畫整整一年後,「張小弟」成功呱呱落地,伴隨而來的是長達一週的報導熱潮。

試管嬰兒技術的發展始於1978年,當時英國媒體稱其為「超級嬰兒」。這項技術解決不孕問題,成為希望的象徵。也是競逐國際科技地位的場域,各國無不希望憑藉成功打造第一個試管嬰兒,證明自己的國家能在「以科技為動力的現代世界中取得一席之地」。

台大社會系教授吳嘉苓在新作《多胞胎共和國》中指出,當1982年新加坡宣布亞洲首位試管嬰兒即將問世後,臺灣就有媒體提出「我們顯然落後新加坡」的警示,「試管嬰兒的亞洲排名,儼然成為臺灣科技能力的指標。」

「試管嬰兒技術被譽為國家的驕傲與民族光榮。」吳嘉苓在書中轉述一位醫師對這項技術的意見:「人們對IVF(in vitro fertilization,體外受精)的技術討論很熱烈,認為能達成亞洲第一非常光榮,人工生殖在醫學生之間很熱門。」

儘管張小弟並非亞洲第一個試管嬰兒,但吳嘉苓認為,這位醫師對記憶中熱烈氣氛的描述非常準確。當時,「追求第一」的論述,將IVF從一個可能造成爭議的技術,轉化成充滿光環的新興科技。

「(亞洲第一)這個宣稱,顯示那時候我們真的好想生出試管嬰兒,來證明我們科技很不錯。」4月19日,即「張小弟」40歲生日過後3天,吳嘉苓在《多胞胎共和國》的新書分享會上說,當時的臺灣因為退出聯合國、中美斷交,有一種政治上風雨飄搖的淒涼感。憑著體育表現、經濟發展和科技研發,努力追求「亞洲第一」,在這樣的心態下,試管嬰兒的成功孕產,對臺灣社會而言就是光榮的事。

儘管IVF這樣的新科技為許多難孕夫婦帶來新的希望,但其中隱藏的問題與健康風險,卻少有揭露。為此,吳嘉苓透過百場深度訪談與15年的田野調查,探索人工生殖技術的發展與問題,也記錄受孕母親的經歷、挑戰與掙扎。2023年出版英文專書《Making Multiple Babies》後,吳嘉苓花了不少時間針對中文譯稿進行增修,終於在台灣第一個試管嬰兒誕生滿40年之際推出中文版。

這場新書分享會以「試管嬰兒、國家光榮與醫療競爭:臺灣如何成為多胞胎國度?」為題,簡要地帶出《多胞胎共和國》的問題意識和故事背景——儘管張小弟無法登上「亞洲第一」的位置,但臺灣的每次療程平均的胚胎植入數,確實是世界第一無誤。

吳嘉苓坦言,會做這個研究、寫這本書,源於韓國學者河政玉在2005年時的提問:「為什麼臺灣要植入這麼多胚胎?」

這和試管嬰兒的操作程序有關:卵子在體外受精培養成胚胎後,植入子宮,當胚胎著床,便是成功懷孕。為了增加成功率,臺灣不孕科醫師往往會一次植入複數胚胎。

「如果算出平均數的話,臺灣平均植入4.07個胚胎,是世界最多。」長期投入孕產研究的吳嘉苓原本不知道這件事,經過河政玉這一問,才知臺灣的平均胚胎植入數量遠高於其他國家。「我們常說好想贏韓國,這個時候就贏韓國了,但似乎贏得不太名譽。」

臺灣嬰兒出生率目前居於世界之末,但試管嬰兒多胞胎比率則高於多數國家,這便是植入過多胚胎導致。那麼,多胞胎會有什麼問題呢?

➤多胞胎孕產的風險與挑戰

吳嘉苓表示,多胞胎小孩不僅早產機率很高,也有得到腦性麻痺的可能,甚至曾有醫師在生殖醫學年會的演講中表示:「我們可能創造了幾百個腦麻家庭。」人們或許只看到娛樂節目裡多胞胎寶寶的可愛模樣,卻不知道在他們出生前,父母可能走過非常艱辛的過程,因為,「這個社會報喜不報憂。」

「那要我來報憂嗎?」新書分享會的與談人烏恩慈(烏烏醫師)坦言,自己當婦產科醫師之前,對雙胞胎或龍鳳胎也有浪漫的想像,而且大人「只要生一次就好」。直到當上專科醫師,收治許多高危險妊娠的案例,才意識到多胞胎孕婦的肚子會被撐得多大,絕大多數都得提早住院安胎,而且,早產比例非常高。她因而對不孕症科頗有微詞:「為什麼要植入這麼多胚胎?」

站在產科醫師的角度,烏恩慈難免質疑:「一次植入多個胚胎,若懷上多胞胎,流產和早產機率提高,又很可能要緊急剖腹,為什麼不一次放一個胚胎就好?反正放胚胎不需要打麻醉。」

不孕症科醫師的回應則是,臺灣的媽媽都很焦慮,都想要一次就成功。而且植入胚胎後需要驗孕,次數過多會讓女性患者經歷一次又一次的挫敗。

「我沒有想過女性要經歷一次次期待,又一次次落空的心情。」烏恩慈發現,胚胎植入數量多少不只是人工生殖的技術,也隱含著女性想成為母親的焦慮,以及懷孕失敗帶來的自責。

烏恩慈明白,必須將每個女性視為一個獨立個體看待,但她認為,人工生殖的問題遠比想像複雜。作為醫師,她認為不能讓「懷多胞胎」僅被視為「好事」,也必須要強調「風險」。

她舉例,有一位罹患子宮內膜癌的個案,為了懷孕,以保留子宮為前提治療後,再植入三個胚胎,胚胎也都順利著床並且長大。但由於這個媽媽體型肥胖又有糖尿病,加上三胞胎早產的機率幾乎是百分百,無論醫師如何勸說減胎,她都不願意,最後,三個孩子都沒有保住。

烏恩慈說她每每想起這件事,都會覺得對不起這個個案,也會懊惱,「對我來說,這就是刻意製造早產,作為高危險妊娠個案的常任醫師,就會一直想你為什麼不減胎?」

烏恩慈自知,這樣的想法是忽略了每個人都有自己對生命的看法。只是,作為婦產科醫師,出於信念,仍得要如此強調——即使可能違背孕婦對腹中胎兒的情感。

烏恩慈誠實地說,對婦產科醫師來說,只能把這些胚胎當成「數字」。她進一步解釋,有時候負責執行減胎手術的醫師,並不是當初植入胚胎的不孕症科醫師,也不是「照超音波」的產科醫師,但執行減胎時,會請婦產科醫師協助,透過超音波選出「距離肚皮位置比較近的」、或是「比較健康」的 。

「站在這個位置上,如果把每個胚胎都當成『寶寶』,我們會很痛苦,好像跟工廠一樣在做篩選。」就算醫師可以自我說服「還沒有出生的就不算生命」,烏恩慈也清楚知道,懷孕的女性是無法這麼想的——這些胚胎都是她的小孩。

➤女性如何認識人工生殖過程與做出抉擇?

身為社會學家,吳嘉苓則認為,減胎沒有這麼簡單。她在講座中表示,很多婦女是不相信減胎手術的,因為其結果可能讓所有胚胎都流產,這對辛苦求子的人來說,是最大的風險,也是最嚴重的代價。

她提到一個懷了三胞胎的個案。這位孕婦曾看到鄰居家的三胞胎身體健康有問題,知道懷三胞胎的風險,因此,懷孕後尋求第二意見。對方雖然也提出警告,說東方人的體型不適合懷多胞胎,會有危險,但是她的家人以及請示神明後的回答,都認為孩子們會跟著她是有道理的。很想要女兒的先生甚至擔心,被減掉的胚胎會是女生,「這樣她到底要怎麼做決定?」

「醫師們道德喊話是沒有用的,這就是為什麼很多國家都會訂定指引。」吳嘉苓指出,在醫病互動上,醫師會說這是當事人的選擇,但社會學家會認為,是體制創造了這種讓醫病彼此為難的情況,「責任應該是在於醫界自律,以及國家應該要訂出合理規範。」

吳嘉苓表示,指引如果寫得很好,就可以讓大家知道是基於什麼根據做出這樣的決定,是說理的過程。「不過,指引也不是萬靈丹,不是有了指引就可以標準化作業,畢竟人們還是要考量很多事情,但起碼可以變成一個決策的參考。」

「在醫療現場,孕婦對於還沒發生的事,可能是一無所知的。」烏恩慈表示,因為懷孕的過程很困難,原本懷上一個孩子就覺得很欣喜的孕婦,如果懷了多胞胎,而她能考慮的時間非常短,能夠仰賴的就是她的醫師。或許這個醫師反對墮胎,或是認為個案身材可以撐得住,「如果孕婦看了《多胞胎共和國》這本書,知道植入多個胚胎著床成功率高,將必須面臨減胎的話,也許她們會考慮植入一個胚胎就好。」

吳嘉苓指出,在人工生殖的論述中,媽媽們的感受和聲音常常是沒有被聽見的,人們往往將焦點放在科技與試管嬰兒上,卻不關心媽媽怎麼了。因此,《多胞胎共和國》的書寫目的之一,便是想知道這些婦女怎麼思考自己的人生?如何做決定?過程中又經歷哪些勞動?「希望跟主流媒體呈現的面向不一樣。」

「女性在很多事情上面沒有辦法有自己的主張。」吳嘉苓對於自己訪談的個案感到心疼,她舉例:許多女性不想生育,但來自周遭的壓力,讓她被迫妥協,「我覺得還是要回歸到,我們對事情要有一個很清楚的認識,知道可能會遇到什麼狀況,會有哪些選擇,有哪些結構性的問題,就可能比較不會被他人意見左右。」

➤並非懷孕就算「成功」,政策制定應顧及婦女與胎兒健康

吳嘉苓指出,在試管嬰兒成功的榮光之下,有不少死亡案例,例如張小弟出生隔年,中部地區一名做試管嬰兒的婦女在孕產過程中死亡,留下的雙胞胎則一死一傷。2001年,一名懷有四胞胎的婦女也在減胎過程中,因為嚴重感染而死亡,剩下的兩胎也未能存活。這件事,只有一家媒體報導。

當時的衛生署所研擬的《人工生殖法》草案,以及立法院提出的草案中,都沒有納入胚胎植入數目的管制。直到2006年,立委黃淑英才以官方統計資料為依據,要求限制胚胎植入數目,加入「不得超過4個」的規範。她在書面意見中強調,減胎技術會對女性健康造成風險,當草案進入二讀時,她更援引2001年的孕婦死亡案例,強調限制胚胎植入數目,「對婦女健康保護非常重要。」

雖說如此,當各國紛紛限制植入胚胎數目,臺灣在法律修訂後,仍是全世界規範最寬鬆的一國。在吳嘉苓眼裡看來,人工生殖的死亡故事沒有撼動臺灣社會,很少人想到應該對此做出改變,「作為女性主義健康運動者,我真的應該再努力一點。」

但是,吳嘉苓也強調,醫界還是有許多具有反思性的醫師都在努力,嘗試透過自己的實踐配合國際趨勢,力推「選擇性單一胚胎植入」(eSET,elective single-embryo transfer)。「但這只是示範,不是帶領大家來制定一個嚴格的指引。」

吳嘉苓在書中引述一位醫師的看法,他說:「IVF整體懷孕率不錯,主要是因為很多胚胎植入。有些人沒辦法植入少量胚胎就達到夠好的成功率,如果指引太嚴格,會對某些人工生殖機構不利。」在座談中,吳嘉苓更進一步解釋,由於政府有補助,加上配合制度達到成功率等因素影響,醫師們也許會有不要搶人生意、擋人財路的心態,「但我認為我們還是要更專業、更自律的面對,而不是將個別醫療院所經營下去與否作為考量。」

而且「成功」與否不應只看懷孕率,例如,許多國內外人工生殖專家已提出,將足月、正常體重、活產率等比例都納入衡量成功的指標。即使可能會讓IVF的成功率數值下降,但這可能才更符合求子民眾希望知道的資訊。

近年,臺灣正處在《人工生殖法》的修訂和孕產議題討論的關口。吳嘉苓也在這本書中以「預想治理」和「預想勞動」為核心概念,既帶出女性經驗,也提供改變的思考與討論。

在當前的醫療體制與生育政策的框架下,人工生殖的執行能否更重視女性孕產過程的身心健康,而不只是被視為科技進步、榮耀國家的數字?應該多加聆聽民眾(尤其是女性)的個體聲音。在講座結束前,吳嘉苓忍不住說道:「我們的民主,在健康這一塊還有很長的路要走。」●

Making Multiple Babies: Anticipatory Regimes of Assisted Reproduction

作者:吳嘉苓

譯者:柯昀青

出版:衛城出版

定價:630元

【內容簡介➤】

作者簡介:吳嘉苓

台灣大學社會學系教授,研究領域包含醫療社會學、性別研究、科技與社會研究等。曾擔任《東亞科技與社會研究國際期刊》(East Asian Science, Technology and Society)、《女學學誌》與《台灣社會學》等期刊主編,並參與創辦「生育改革行動聯盟」。吳嘉苓近期投入東亞跨國生殖與助產師之專業重建計畫,致力於建立更友善孕產家庭的社會制度。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量