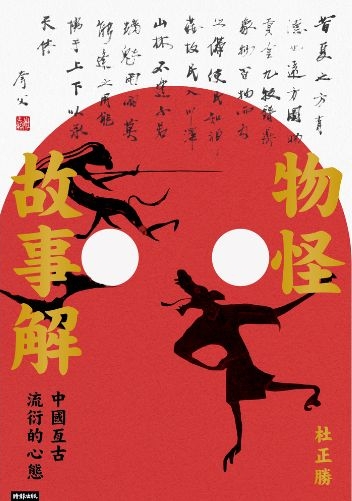

話題》「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

曾有一次,走在白天無人的路上,遠遠看見路邊的樹木枝葉正劇烈地上下晃動,可是當下其實無風無雨。我心想會是野生動物,或者昆蟲造成的嗎?走近一看,卻什麼都沒有,甚至隨著我的靠近,枝葉居然立刻停止晃動。當下只能在心裡感嘆:「說不定是有小精靈呢。」

身為一個受過教育、成長於科技發達時代的人,卻仍時常對某些無法解釋的現象心生困惑,我不禁思索:若連我都有這樣的念頭,那麼古人又是如何面對那些他們無法解讀的異象?

從中國文化的角度來看,本書提及的「物怪」或許是一種解答。

➤存在都有現實的根源

初次讀到「物怪」一詞,是在蒲慕州所編的《鬼魅神魔:中國通俗文化側寫》之序,將「物怪」定義為:「萬物有靈論的一種。不論是草木鳥獸、生物無生物,在物怪的概念中都可以具有某種精靈或魔力,而這些靈和力可以為人所感知,並對人產生影響,造成傷害。物怪可以說是除了人之外的一切存在的靈魂。」 簡言之,物怪是一種文化現象。

杜正勝的《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》則開宗明義指出「物或物怪都是『非常』(unnormal, unusual)的存在,反映人們對未知或不熟悉世界的理解與想像。」作者強調,物怪故事中,「故事」對我們來說更重要,我們無法確定物怪是否真實存在,但故事由人類流傳,便能成為歷史研究的一部份。

這近似於林美容、李家愷在《魔神仔的人類學想像》提到,針對魔神仔的研究並非為了證明魔神仔是真實存在的,口耳相傳的故事也具有以訛傳訛的可能,但這些故事都有某種現實的根基,是從人類的集體無意識迸發出來的。

➤物怪即非「常」

「集體無意識」(collective unconscious)一詞從榮格(Carl Gustav Jung)而來,為人類共有的無意識結構。並有不同的原型(archetypes)來反映人們如何在行為、神話和夢境上受到影響。但我認為,佛洛伊德所提出的「集體意識」(collective mind)同樣能說明物怪故事的誕生機制:某些深層的情感或罪惡感,可能在歷史長河中透過代代傳承延續下來,作為祖先留下的心靈遺產。這種集體意識並非與生俱來,而是經由文化、語言與記憶逐步累積而成;也正因如此,那些被壓抑的經驗與感受,即使在表層意識中被遺忘,也終將以某種形式再度浮現,化為故事、象徵,甚至物怪的形象。

回到《物怪故事解》,若「物怪」代表的是「非常」,那麼所謂的「常」又是什麼?

佛洛伊德在1919年發表的〈論詭祕〉(Das Unheimliche)一文中,透過對德文heimlich與heimisch(意指「熟悉」、「親近」)與其反義詞unheimlich(「詭祕」、「陌異」)的語源分析,提出耐人尋味的觀點:所謂的「常」,其實是我們早已熟悉、內化的事物。也因此,當這些熟悉之物在特定情境下出現異變或扭曲,便成為令人不安的「非常」——也就是「物怪」所可能呈現的樣貌。

《物怪故事解》一書共分為5個章節,以物怪為主軸,徐徐編織一個又一個古老的物怪故事。作者旁徵博引,除了解釋物怪是什麼,也將物怪的轉變過程,分為古典、中古、近世三個階段細膩詳述,輔以大量的古代物怪傳說。其中有一些頗具哲學性的討論,令人印象深刻。

譬如作者描述臺灣話因為保留了古漢語的成分,「bih」便可對應於「物」。教育部臺灣台語常用詞辭典寫為「狡怪」(káu-kuài),作者寫為「狗怪」(gau kuy)。自人類馴化無數野生動物以來,稱狗為與人類最為親近的物種並不過分,和狗有關的物怪或被附體,或單純作祟戲弄人,便是從習以為「常」而至「非常」此一種物怪故事的特性。

這樣的「常」,或肇因於作者所言:「中國階級性強,物怪不能進入主流意識,所以時代愈下愈沉澱,成為底層文化。」 其實也是口述傳統的特徵之一,如我們現代所稱的童話,最初也並非僅說給兒童聽,而是在成人間流傳的故事。16世紀末的西方對於鬼故事的傳遞者,也總有底層老婦人、保姆或女僕的身影,於是類似的故事被認為不入流,卻又沒有比這類故事更貼近人們生活、更親近人類集體無意識的敘事模式。

令人感到興味昂然的地方在於,即便是彷彿沒有邏輯也並不真實的物怪故事,實際上背後都有著具體而真切的起源,更會因其存在長久且淵遠流長,使物怪與故事本身在學者、文人(或如作者所說的「博物君子」)的研究下成為能以理論框限、解釋的存在,甚至成為傳承的知識本身。

如作者寫《左傳》中敘述將物象鑄於九鼎,人們便能辯神、姦:神是好物,姦為壞物。獲得辯明好壞的能力後,要出入山林,就可趨吉避凶,不為壞物所害。聽上去是惠及百姓的知識傳遞,古代的蒙昧人們因未知事物之名,不曾見過其形象,因此感到非常與恐懼,唯當我們賦予其名,使其化形,恐懼就有了具體的模樣,也就成了可以被掌控、處理的事物。

➤故事也是一種真實

書裡還有其它諸多富含哲理思辯的內容,讀來趣味橫生。像是南宋理學家朱熹用理解釋鬼魂,提到轉世輪迴的概念若為真,那便無需祭拜祖先,因為祂們早已進入輪迴,根本無法接受祭拜;以及上位者如何以物怪操控政治、管理人民,和統治者有關的傳說,往往幫助統治者鞏固其身分。物怪故事裡經常出現貌美的年輕女子,甚至連老虎都可以變成及笄處子,狐變故事更讓狐變女子走入家庭,劇情和角色間呈現出撰寫者內心對儒家禮教的理想,這是否反映了一種古代集體社會對女性的慾望凝視?

此外,作者認為物怪的出沒不是在荒郊野林,就是老屋廢園,一旦環境改變,物怪就會消失,使我想到《恐懼景觀》一書提到西方有類似的說法,人們對自然環境的恐懼造成「山裡有怪物」的想像,「荒野」(wilderness)的詞根形容詞「野」(wild)就來自「不聽使喚」(willed);「森林」和「外國人」有相同的詞源foranus。現代文明飛速的發展,除了使自然環境與人類的關係愈來愈疏離,無疑也影響了物怪故事的存續。

但正如同走在無人的路上,看見路邊的枝葉無風搖晃,做為人類,我仍然具有想像的能力與好奇心,渴望探究原因。我也依然和久遠以前的人們一樣,試圖給予未知解釋,我想這便是世上所有故事的開始,也是一切創作的起點。

作為小說家,《物怪故事解》帶給我的啟發除了使我能徜徉於古人對奇怪事物的想像,也引領我嘗試去理解他們如何試圖為無法理解的現象尋找解釋,誕生出的解釋卻又是那樣的不可思議,甚至具有詩意美感。儘管最終,我們或許無法真正驗證物怪是否存在,但就像作者所說,人類需要物怪故事的原因,遠比物怪本身的真實性更為重要。物怪故事承載的文化、恐懼、慾望和各種深層元素,亦將成為我們探查人類歷史的線索。

《物怪故事解》不只是一本談鬼神的書,更提供了一種讓我們凝視文明背面、回望自身心靈原野的方式。未知,或許正是我們能以想像建構文明的終極原因。●

|

|

|

作者簡介:杜正勝(1944-) 中央研究院史語所研究員(1984-2004),中央研究院院士(1992-),歷史語言研究所兼任研究員(2004-2012),通信研究員(2012.8-)。 早年(1970/80年代)專研中國古代史,著有《周代城邦》(1979)、《編戶齊民》(1990)、《古代社會與國家》(1992)等,以建構中國大歷史解釋。 中年(1990年代)提倡新史學,闡述新社會史,領導探索醫療文化史,提出同心圓理論以為歷史研究與教育之立足點,代表作如《新史學之路》(2004)、《從眉壽到長生》(2005)。 千禧年之初(2000-2008)從政,別有《藝術殿堂內外》(2004)之作。 晚年(2010年代以後)對歷史有新領悟,欲從歷史表層深入內裡,除多篇史學思想與方法之論文外,也有比較通俗之作《中國是怎麼形成的》(2023)。現在正結集論著,以編輯成《再訪古代中國——從表層到內裡》(全五冊,出版中)。 90年代之後,旁及臺灣研究,出版《景印解說番社采風圖》(1998)、《臺灣心臺灣魂》(1998)、《古典與現實之間》(1995),學術之外亦曾評論政治、社會與文化,而有《走過關鍵十年1990-2000》(2000)。 另外還有譯作,如美國東方學家Berthold Laufer, Sino-Iranica,《中國與伊朗—古代伊朗與中國之文化交流》(1975)、日本中國古文字學家白川靜《詩經的世界》(1974)。 |

物怪故事解:中國亙古流衍的心態

物怪故事解:中國亙古流衍的心態

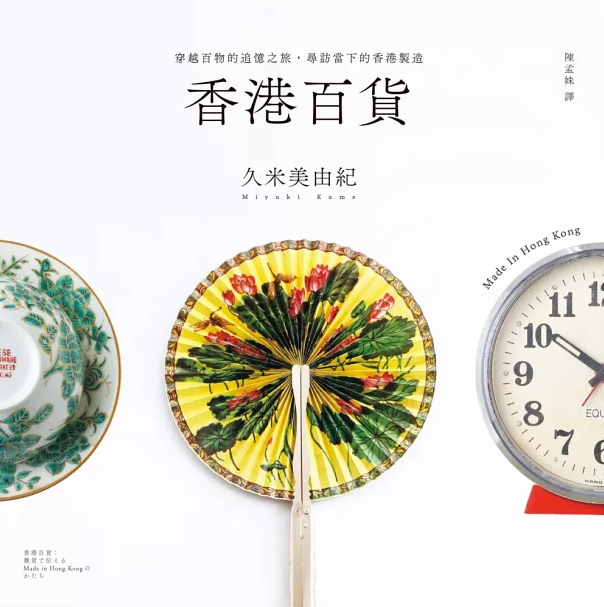

香港百貨:穿越百物的追憶之旅,尋訪當下的香港製造

香港百貨:穿越百物的追憶之旅,尋訪當下的香港製造

現場》妖怪和你想的不一樣?聊聊臺灣妖怪的污名與翻轉:《說妖》×《妖怪五星好評》對談講座

為什麼要討論「臺灣妖怪」呢?

「妖怪」這個詞在東方文化中,常常帶著一種神祕的色彩。大家應該都聽過虎姑婆吃小孩、魔神仔引誘人失蹤的故事,在臺灣,妖怪的形象也常常與「恐懼」、「怪異」等概念連結,並延伸出不同奇談與禁忌。

但在臺北地方異聞工作室的《說妖》系列,以及謝東霖漫畫《妖怪五星好評》這兩部作品中,讀者可以清楚地看到創作者們嘗試對這種刻板印象進行翻轉與重塑。《說妖》透過說故事的儀式召喚妖怪,重新確立妖怪存在的歷史與記憶;而《妖怪五星好評》中,妖怪則和人類一樣有著生活的煩惱需要面對。

➤淺談臺灣妖怪的形象,為何想創作不一樣的妖怪面貌?

謝東霖首先分享他從臺北地方異聞工作室的《唯妖論》開始對臺灣妖怪產生印象,發現「虎姑婆」原來是經歷變體而衍生的傳說;此外「地牛翻身」、「燈猴沉島」等故事都與臺灣的生活經驗緊密相連,卻一直沒有被正視過。謝東霖希望透過《妖怪五星好評》聚焦妖怪題材,喚起讀者的興趣來了解臺灣文化。這亦是嘗試以作品擴充臺灣妖怪題材的資料庫,提供未來創作者參考的基石。謝東霖相信,當本土文化結合傳播後,就能更確立臺灣自身的主體。

鏡文學授權提供

作家瀟湘神則說,維基百科上有越來越多臺灣妖怪的資料整理成列,顯見經歷了10年左右的時間,人們對於這塊土地的想法也發生了變化。早期臺北地方異聞工作室創作《唯妖論》就自問過「臺灣妖怪究竟是什麼?」,而瀟湘神想更進一步追問「為什麼臺灣妖怪會消失?」一般直覺或許會歸咎科學使人不再相信傳說,但瀟湘神分享他曾聽聞過的一種說法,認為科學的出現使人們在判斷事情時產生依據的標準。從臺灣人普遍不信妖怪、卻相信鬼魂的矛盾,瀟湘神認為妖怪的消失其實是出於生活經驗的改變。

日本妖怪創作將妖怪歸類於「非日常」,瀟湘神卻持不同看法。他認為妖怪能被說明、被認識,正是因為它們已經融入日常生活、以特定的形式呈現。但當社會開始現代化,首先就瓦解了傳統家族凝聚的力量與資源分配的形式,環境的改變也造就某些妖怪傳說逐漸佚失。最好的反例是人們時至今日依然相信「水鬼」的存在,對水中事故的恐懼化為日常語言連結我們的生活。

瀟湘神也觀察到早期社會如何將妖怪妖魔化,以解釋天災或禍難的發生。神與妖怪被民間賦予功能性、共處於善惡對立的兩端,但在創作中有越來越多趨勢描繪神明犯錯、惡德的一面,同時逐漸出現不同視角看待妖怪的形象,謝東霖認為這即是一種轉型正義。瀟湘神接續補充泰雅族的魔鳥傳說和村民遭受汙名排擠的例子,強調創作中轉型正義的重要性,就是為了解放妖魔化所帶來的傷害。

➤妖怪創作如何從既定印象中進行改編、翻轉?

謝東霖以《神明便利商店》的財神為例,他不需要特別鋪陳,讀者便能自行意識到作品中的財神與日常印象的落差,並對創作的設計感到驚艷。然而臺灣妖怪因為資料較少,《妖怪五星好評》必須先建立起妖怪的刻板印象,才能從中進行顛覆。謝東霖認為這種做法不只能令讀者對角色形象產生親切的聯想,也創造屬於作者的詮釋。《妖怪五星好評》刻劃妖怪身處現代社會的生活,也讓妖怪與人類之間擁有更多共通點。

瀟湘神回憶,臺北地方異聞工作室在創作《說妖》時就已明確達成共識,希望避免用去脈絡化的方式翻案妖怪、抹除過去「妖怪身為人類之敵」的事實。既然為敵,為何臺北地方異聞工作室仍想用說故事的方式將妖怪找回來?在《說妖》中,這隱而未顯的原因直到第三集才真正揭曉,透過一名角色揭曉妖怪長期遭受汙名的歷史,終於將看似對立的兩個環節連接起來。

➤ 創作過程遇到的困難或迴響

謝東霖過往作品大部分是在網路平台進行連載,過程中往往會根據讀者反應微調內容的走向。然而在創作《妖怪五星好評》時因為合作單位更換、事前準備的時間也延長許多,導致難以即時接收讀者對內容的回饋。此外謝東霖也希望降低閱讀題材的門檻,他花了許多心思揣摩,思考如何在讀者完全陌生的情況下介紹臺灣妖怪。《妖怪五星好評》上市後,收到來自大人、孩子的許多喜愛,讓謝東霖明白即使是冷門題材,依然能透過口碑傳播促使讀者發現好故事的存在。

而臺北地方異聞工作室從《說妖》桌遊衍生出小說,最初是希望以角色背後的故事介紹《說妖》龐大的世界觀。但創作過程中,故事核心卻逐漸偏向角色置身在懸疑推理的情境,直到第三集才真正碰觸妖怪的核心,令瀟湘神一度擔心讀者的反應。不過謝東霖反而認為這正是《說妖》小說的魅力:《說妖》混合了妖怪與科學的力量創造出兩個世界,不同世界之間的牽制和影響吸引讀者繼續閱讀。

➤妖怪創作未來的發展

談到臺灣漫畫在市場的困境,謝東霖說為了避免作品銷量不佳遭到腰斬,漫畫家往往只能在一、二集內盡快完結。但他認為經典漫畫之所以能長存在讀者心中,是因為角色長期陪伴在讀者身邊。《妖怪五星好評》預計將創作三集,讓更多臺灣妖怪登場,透過妖怪的視角串接臺灣各個時期的事件,也讓大家回望臺灣歷史。

瀟湘神身兼妖怪研究者與創作者,則對於尚未被嘗試過的創作類型更感興趣。他分享日本具有許多妖怪文化與推理結合之題材,也認為這是臺灣創作可嘗試、擴展的方向。(文字整理:蓋亞文化)●

作者:臺北地方異聞工作室

出版:蓋亞文化

定價:1110元

【內容簡介➤】

作者簡介:臺北地方異聞工作室

我們長期耕耘臺灣民俗、歷史與妖怪議題,過去9年多的時間,針對臺灣妖怪推出諸多作品。現在也還在想能把臺灣妖怪玩出什麼新花樣,讓更多人能了解這塊文化,喚回人們對地方的記憶。

著有《唯妖論:臺灣神怪本事》、《尋妖誌:島嶼妖怪文化之旅》,並出版《說妖》桌遊。

作者:謝東霖

出版:鏡文學

定價:390元

【內容簡介➤】

作者簡介:謝東霖

曾為小說家、廣告文案,現為全職漫畫工作者,作品有《妖怪五星好評》《流氓書店》《神明便利商店》《誰怕誰》《殺手的戀愛相談》《我在詐騙公司上班》《入伍吧!魔法少女》等。

作品多次入圍博客來年度暢銷榜,入選法國安古蘭漫畫節臺灣館推薦選書,並授權改編成桌遊、遊戲、舞台劇、影視。另外也受邀至LINE WEBTOON、臺灣漫畫基地、遊戲橘子等單位進行編劇教學。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量