人物》在佛祖與媽祖之間:出家和尚唐墨走跳宮廟寫《臺北男神榜》

春日朗朗的西門町,作家唐墨身穿袈裟漫步走來,在人群中有些醒目,但很快便融入斑斕多彩的背景裡。畢竟在熱鬧的西區街頭,火鍋店、潮服店、夾娃娃機和尚未開張的酒館,毫無違和地同時林立,隱身在燈紅酒綠之間的,還有一間兩百多年歷史的台北天后宮。

主祀媽祖的台北天后宮,現址曾是日本時代的弘法寺,因此側殿小小的龕室裡,還供奉著日本真言宗的弘法大師。唐墨為真言宗出家和尚,每個月的弘法大師禪定紀念日,他都會來這裡協助法會。這天,他如往常穿廟而過,行經香爐和籤筒,在弘法大師前虔誠祈拜後,轉身,這回不是誦經,而是談起他最新散文集《臺北男神榜》的老城區宮廟之旅。

寺廟和潮店共居,台灣神明與日本佛僧並存,就像唐墨本人,從作家、大學講師,斜槓到出家和尚、脫口秀演員,看似突兀不搭的各種身分,他卻能自在遊走其間。

➤民俗的中間人

上網搜尋「唐墨」或本名「林恕全」,得到的資訊可謂包羅萬象——他可以農曆過年在保安宮解國運籤,也會在俱樂部演出單口喜劇;他一手寫推理,一手寫歷史;他彈三味線,唱演歌,學南管,幾乎什麼都躍躍欲試。包括就讀世新中文系期間,「我最高紀錄一年投36個文學獎,全摃龜。」他本人補充。

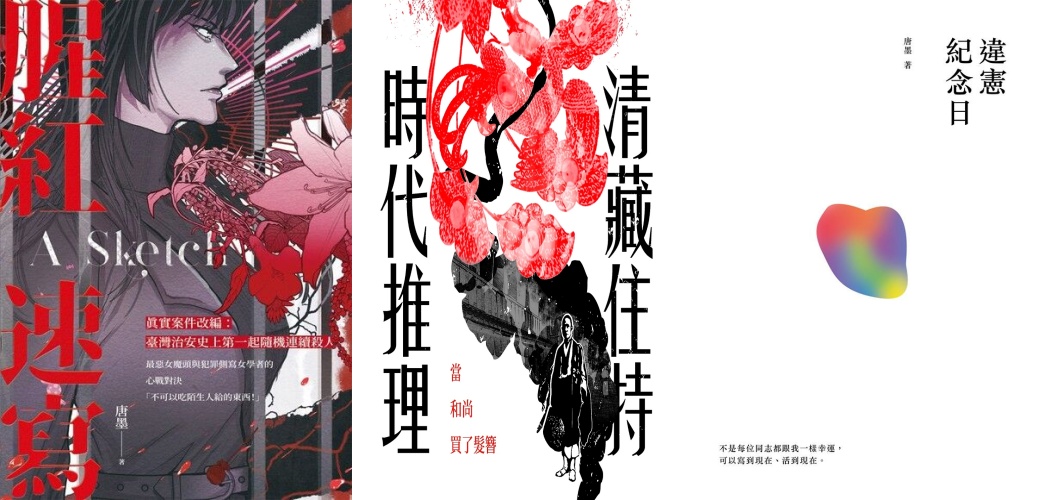

眼前的唐墨,風格介於解籤法師與搞笑藝人中間,說話溫徐,舉止如常。七年級中段班的他,高中讀白先勇、張愛玲,開始寫散文,影響他最多的作家是林文月和樋口一葉。後來因朋友引介成為松本清張迷,一腳踏入推理,反而從推理小說出道,至今出版過《腥紅速寫》、《清藏住持時代推理》系列、《違憲紀念日》等作,涵蓋推理、歷史小說與散文。

他表示,相較於老一輩看不慣廟會儀式簡化,覺得禮崩樂壞,年輕人覺得陣頭和鞭炮很吵,身為中間世代的他,想藉《臺北男神榜》為自己的信仰寫點東西。同時,他也感到「民俗」逐漸成為地方書寫裡熱門的類型。

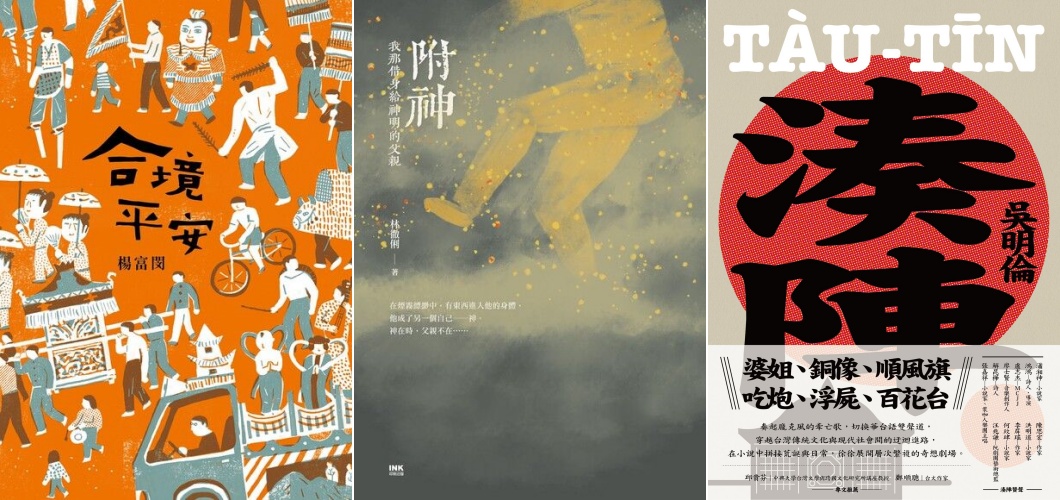

因此寫作前,他認真把同輩作家如楊富閔的《合境平安》、林徹俐的《附神》、吳明倫的《湊陣》等相關作品,都讀了一輪。結果發現,不論文學或非文學地方誌中的民俗書寫,「有鹿港人寫,府城當然不用講,嘉義人也都在寫,那是笑咱台北無人嗎?」於是「輸人不輸陣」的唐墨,決定來寫他最熟悉的老台北大小廟。

書中融合他的個人記憶流轉與宮廟文史踏查,從幼時拜關渡宮觀音為乾媽、在文山區隨尫公巡訪,寫到淡水的清水祖師大拜拜、艋舺的青山宮遶境,他以鮮活筆調走跳在廟會之間,爬梳安神立廟背後的先民歷史,搏桮問事暗藏的家族過往。燒香拜拜,乞龜求籤,是台灣的信仰民俗,也是唐墨從小到大的日常。

➤追蹤「在地」的足跡

雖然唐墨從大學時代便常走訪各廟、當香燈腳遶境,許多民俗知識就是他在進香團裡擠到轎班身邊「問」出來的,但即使功課做足了,寫作過程仍很「撞牆」。他苦笑:「本來初稿堆疊很多文史資料,後來自己看了覺得很噁心!」於是砍掉重練,刪刪修修,更著重從自身出發,比如談這塊島上的移民械鬥,「我想的是自己怎麼感受到的部分。」

〈萬善同歸〉便從他讀基隆高中時風靡的電動《世紀帝國》切入,移民史上的基隆械鬥與士林絕地大反攻,兇悍的三邑人與同安人交戰,呼應著遊戲裡的調兵遣將,「整張大台北地圖都有你我先祖逃跑的痕跡,雖然可恥但超級有用。《世紀帝國》最後一隊村民如果能找到黑森林中的一塊淨土,築起土堡城牆,就能偏安一隅。」

透過廟宇,過去的歷史重疊現在的腳步,不論是漳州人的開漳聖王、安溪人的尪公或同安人的霞海城隍,從互相踢館到上演大和解,人民也隨著神明,安家落戶。

唐墨自童年至今遷徙過台北士林、淡水、艋舺、文山區和基隆各地,再擴及父輩的老家宜蘭,信手拈來都是地方信仰和生活的交融。例如他家中從小暱喊媽祖為「姑婆祖」,阿公中元普渡會親自養肥豬公,阿嬤一年要按神明生日操持好幾回拜拜辦桌、用大灶炊粿。他從小愛吃粿,如今每逢大稻埕法主公廟聖誕,他固定乞龜一斤、還願兩斤,是食性,也是寄思於阿嬤。

角頭和宮廟叢居的艋舺三年前因疫情嚴峻封鎖時,他剛好落居在此。解封後,青山宮遶境舉行「煮油」儀式祭煞,巷間烤魷魚的攤車也隨之回歸。他寫油鍋灑酒燃起的焰光,交織著炭爐上的星星點火,久未見的阿婆再度推著攤車出現,他終於放下了心,讓人讀之同感疫後神明的保庇,心頭一暖。

有神之境,也跨越國境,他的外婆當年從山東遷台,一路從老家請來「老神」,置香爐安神桌,開始為人收驚解夢看風水。家族中有人遭遇生命難解之時,他隨長輩奔找通靈老師,幼時親近的士林夜市慈諴宮旁,便包含著一段他阿叔的擺攤人生。

唐墨強調民俗書寫「在地」的重要,強調自己下海來寫,「是為了逼出我的民俗咖朋友們——那些祖上幾代長居淡水或艋舺、廟裡柱子刻著自己阿公名字的人,都出來寫台北!」

➤萬般皆可通

巧妙穿插在信仰民俗之間的,則是唐墨回望自身的同志書寫。《臺北男神榜》開篇即病危,寫他韓國行回台後得猛爆性A肝住院,其實是接續上部散文《違憲紀念日》最末篇,也回顧了他曾經的夜夜縱情與放浪。不過,2019年在日本高野山真言宗正式出家後,他受持五戒,每天做早晚課,漸漸清心寡慾。

自稱「玩很瘋」的唐墨是如何受到佛光感召?「男同志另一個不為外人所知的特異功能,就是十個大概有十一個人都會說自己看得到。」唐墨妙言,男同志有橫跨兩性的特質,正如「看得到」的靈異體質,不也陰陽兩跨?原來重點都在「跨」。男同志如巫,都是要做一個媒介者。「信仰讓我跨到另外一個領域,我並不會通靈,但我可以告訴你六道輪迴,在另外一個空間是怎麼運作的。」

都說同志愛拜廟,那麼正信佛教和民間信仰不衝突嗎?怎麼調和佛祖和媽祖?「很難調和!」唐墨笑說從小跟著媽媽在家拜觀音佛,吃飯配淨空法師,是只信佛祖、不認宮廟「外道神明」的「佛教恐怖分子」。

後來讀多了文史資料,他發現包括關渡宮和北港朝天宮的開山住持都是和尚,現在廟裡主法的也都是比丘,甚至廟會活動都把觀音放正中、媽祖擺旁邊,「這讓我思考,爲什麼我們的佛教祖師要這麼做?」

從此他以恭敬心看待佛祖的超然包容,「人都會有心慌時,想要算命、收驚、求籤,但學佛之後,就知道這些求神問卜的結果是浮動的,呼應佛法說的『無常』。」除了看不慣殺生祭祀,他並不排斥這些傳統廟會,認為民間信仰要人行善的觀念和佛教相似,「只是佛法有更明確的『核心精神』來解答人生困厄。」

同時,從小對日本動漫畫如《犬夜叉》的興趣,也漸漸把唐墨帶往日本佛教密宗。接觸真言宗在台道場「住嚴院」後,覺得住職的開示很像心理諮商,禪修的體驗也帶點科學,吸引他逐步深入。

「但學到一個階段後,心想怎麼念來念去都同一套經?我想學《咒術迴戰》怎麼抓鬼啊!」唐墨話鋒一轉搞笑魂上身,解釋日本的佛教就像其他工藝傳襲,都需入門後才會傳授精髓,於是他便自然而然走入佛門更深處,出家為僧。

唐墨表示,日本佛教和尚不像台灣傳統認知的出家人,必須斷六親、閉門於寺,而較接近基督教的「牧師」,所以現在他仍寄居於塵世,一邊就讀世新中文博士班,生活以寫作為重。下本書他將書寫自幼著迷的「演歌」故事,藉此紀念甫過世的演歌天后八代亞紀。

寫作之外,他也導覽宮廟,跨足喜劇演出。在台上的他,披著袈裟開佛祖玩笑,從不諱言自己的同志身分。「對我來說,寫作和表演都是弘法的管道。」唐墨老神在在地開示眾生。

如同他的背包上,同時掛著青山宮遶境和彩虹旗的標誌,想必在他心中,已是「萬般皆可通,唯有佛法高」的境界了。●

|

|

|

作者簡介:唐墨 本名林恕全,世新大學中文系兼任講師。疑案辦網站內容主編。單口喜劇演員。臺灣推理作家協會成員。高野山真言宗僧人。曾獲林榮三小說獎、入圍臺北文學獎年金、文化部創作補助、國藝會創作補助等獎勵。出版小說《腥紅速寫》、《清藏住持時代推理.林投冤桃花劫》、《清藏住持時代推理.當和尚買了髮簪》、《濃度40%的自白:酒保神探1》以及散文《違憲紀念日》。 |

臺北男神榜

臺北男神榜

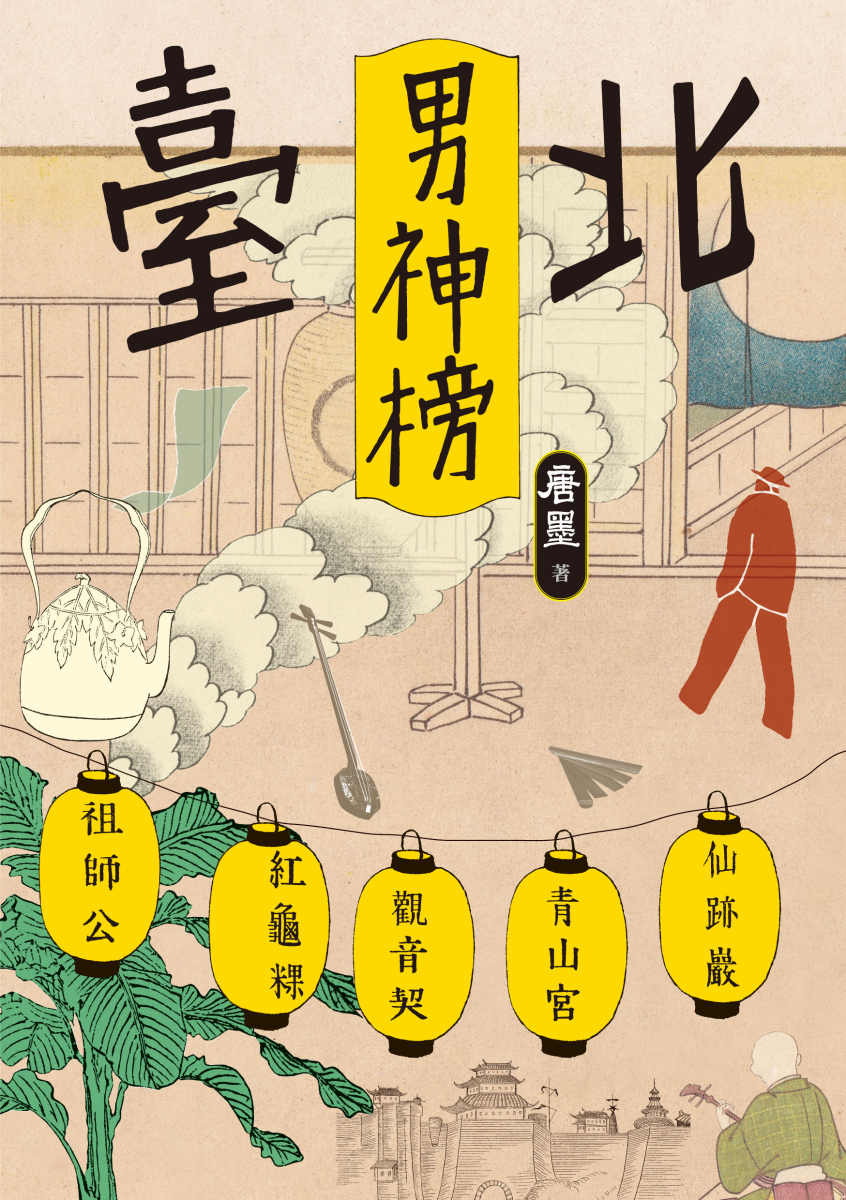

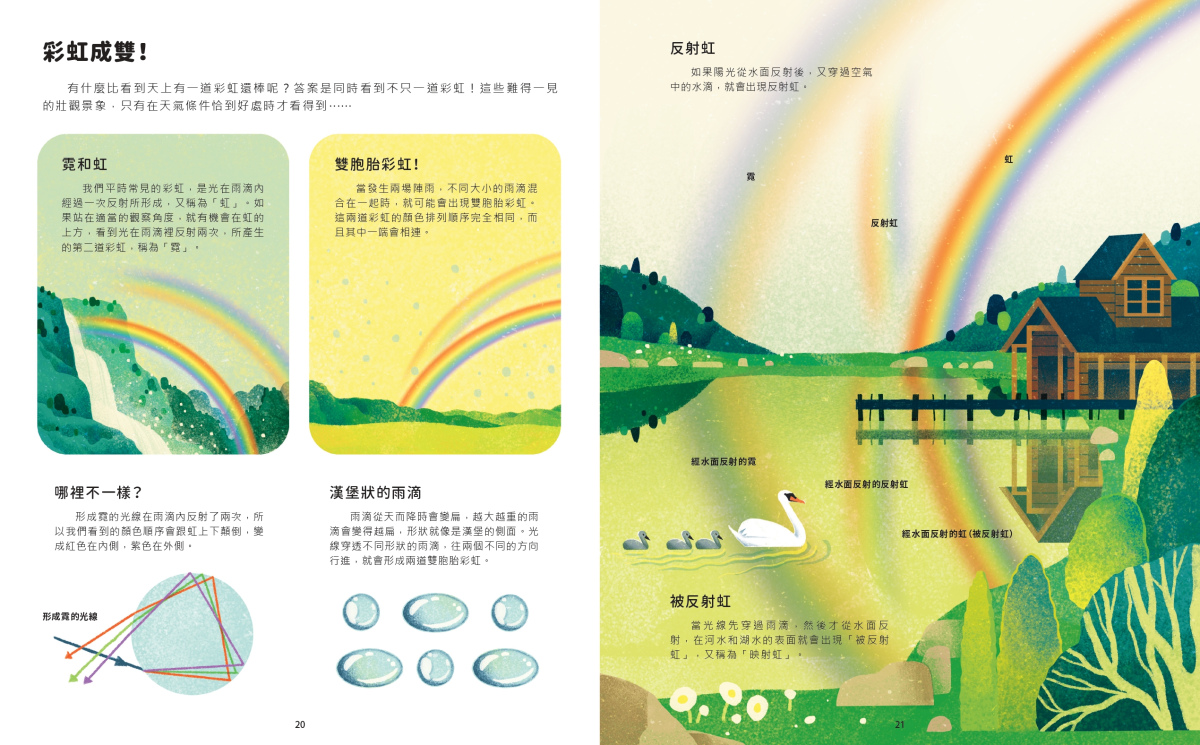

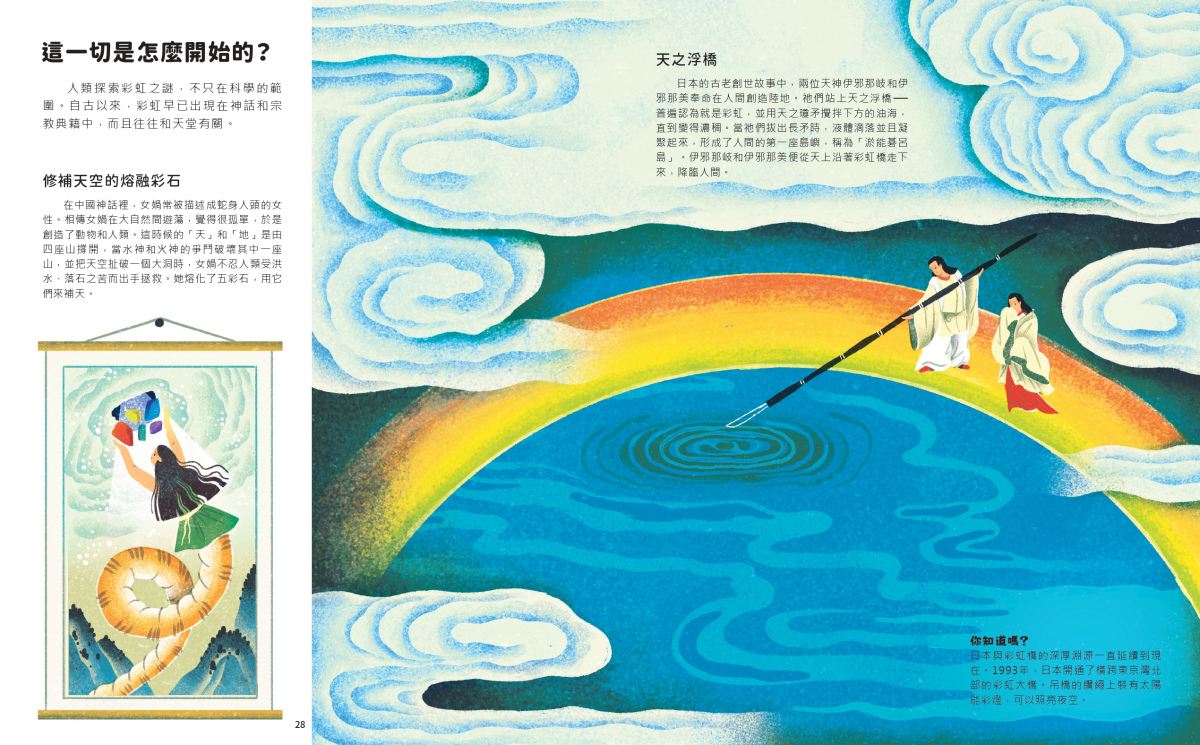

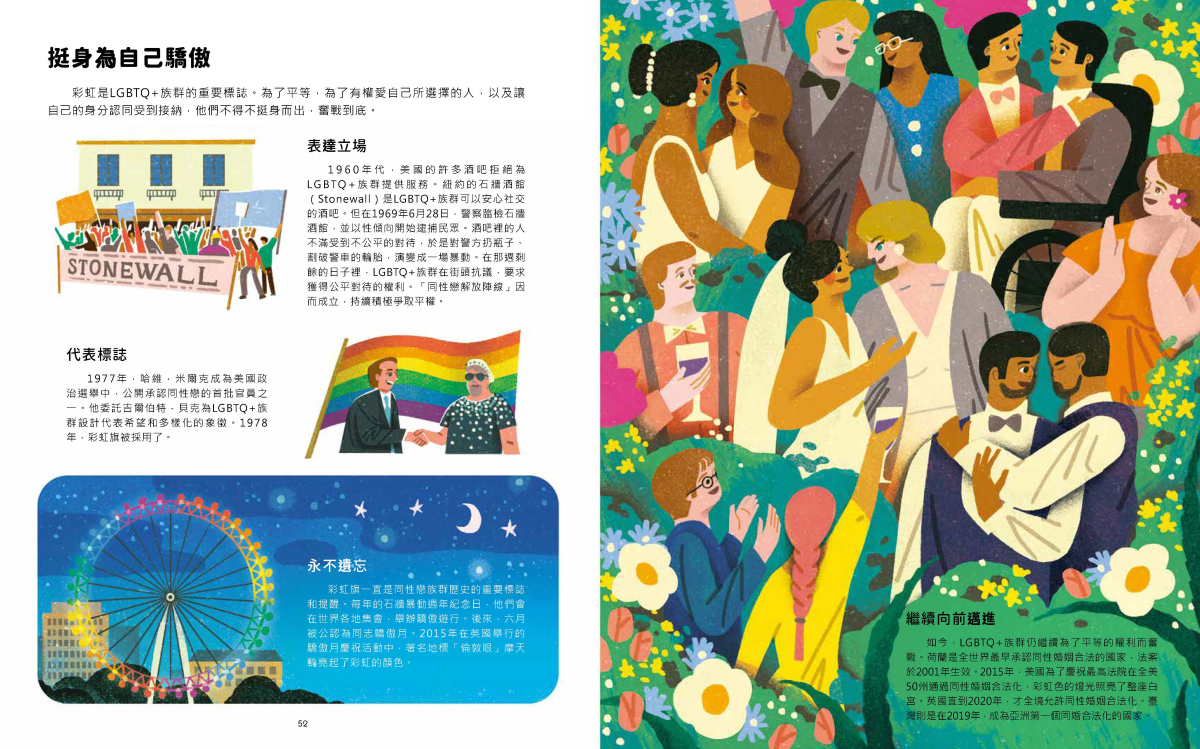

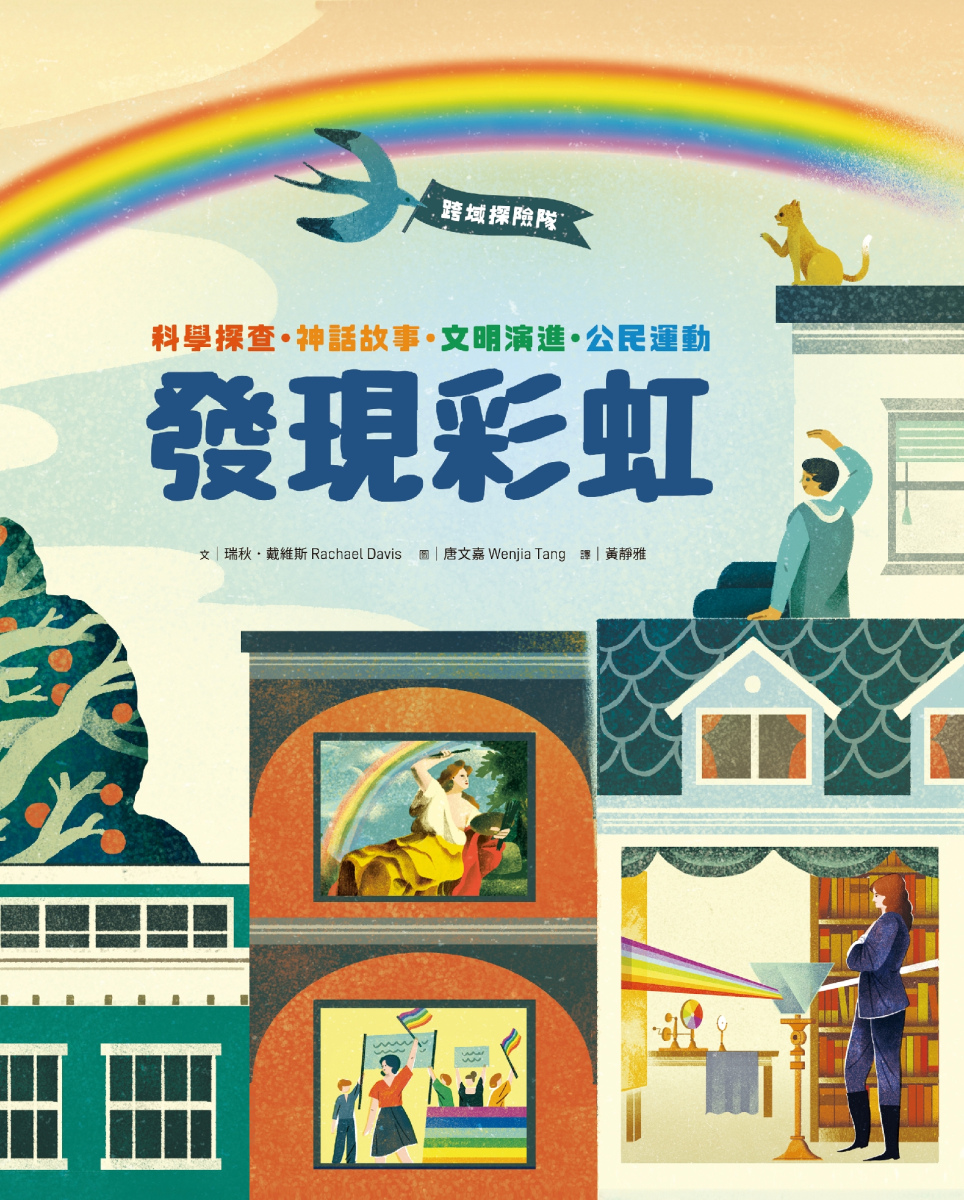

跨域探險隊:發現彩虹

跨域探險隊:發現彩虹

話題》追蹤暗影的三十年──讀《追緝極惡殺人魔》

美國是連環殺手的重鎮,根據FBI統計1900至2016年全球已知的連環殺手情報,發現其中超過67%都來自美國。而漫長且令人不安的現象還在延續,某位FBI的退休探員表示,美國不管什麼時候都至少有25~50名連環殺手在暗中肆虐中,仍未被逮捕。

尤其20世紀的60至90年代,簡直就是連環殺手的「黃金年代」!犯罪史名聞遐邇的查爾斯.曼森(Charles Manson)、泰德.邦迪(Ted Bundy)、「食人魔」傑佛瑞.達默(Jeffrey Dahmer)、「小丑殺手」約翰.韋恩.蓋西(John Wayne Gacy)……研究認為至少有200名殺手在這30年的「殺戮高峰期」中出沒,無辜受害者不計其數,整個大北美地區充斥著披著人皮的怪物。

更可怕的是,不像上述已伏法的人魔,實際上以「黃道十二宮殺手」為首,還有許多懸案無法偵破,僥倖逃過一劫的受害者與死者遺族的內心創傷永無平復之日。

這段正義與邪惡鬥爭的歷史,在大衛.芬奇(David Fincher)執導的美劇《破案神探》(2017)於Netflix上架後,掀起全球爆發性的「真實罪案狂熱」,罪犯側寫師約翰.道格拉斯(John Douglas)與他捕獲的殺人魔故事蔚為話題。一直以來對獵奇犯罪、殺人心理的興趣只算得上是一種地下行為,隨著OTT平台的推波助瀾,歐美大量的真實罪案紀錄片、Podcast節目興起,這類風潮浮上檯面。

就在此時,曾經肆虐於加州地區的「金州殺手」約瑟夫.迪安傑羅(Joseph DeAngelo),消失30年後終於被尋獲逮捕,自然是搏得世人前所未見的關注。趕在2018年退休前最後一刻得償夙願,畢生追蹤金州殺手的康郡犯罪實驗室研究員保羅.霍爾斯(Paul Holes),也頓時躍居風雲人物。

➤追查的開始

迪安傑羅自1974到86年間犯下至少12起謀殺案、50多起強暴案和100多起竊盜案,受害者人數達87人。他在1986年殺害18歲女孩後銷聲匿跡,如果不是霍爾斯等人鍥而不捨的追查,很大機率就此成為懸案。

華人世界對這個案子的了解主要來自記者/報導作家蜜雪兒.麥納瑪拉(Michelle McNamara)的調查實錄《惡魔的背影》,以及HBO根據該書改編的原創紀錄片《加州殺人魔》。

如今也能透過霍爾斯的個人回憶錄《追緝極惡殺人魔》,讀見更多不為人知的本案相關故事、這位被同僚稱為有「福爾摩斯神力」的名探破解的眾多重案,以及鎂光燈之外他為了解決事件所付出的代價。

「前妻老說工作就是我的情婦,而情婦比任何人都來得重要。」這句自白闡述了霍爾斯的性格,他與麥納瑪拉對於犯罪調查抱持著超乎常人的執念。

霍爾斯生於黃道十二宮殺手開始作案的1968年,小時候便著迷於美劇《神勇法醫官》(Quincy, M.E.),大學畢業前在就業博覽會上被偵查機構的攤位招攬,報考了刑事偵查員——使用科學專業協助警察辦案的職位,1990年起從加州的康特拉科斯塔縣(簡稱康郡)刑事鑑識實驗室展開職涯。

加州是美國最富有的州,坐擁名流雲集的洛杉磯與矽谷科技的舊金山。但這裡人口流動複雜,犯罪率始終居高不下。霍爾斯便認為在70~80年代康郡至少有6名連環殺手活躍,其中幾人仍逍遙法外。他從約翰.道格拉斯合著的《異常快樂殺人心理:解讀性犯罪》中受到影響,決定向犯罪側寫師的領域學習,每晚下班仍研讀相關書籍。

1994年的10月,霍爾斯在檔案庫偶然發現了「EAR」的案件報告。這個1978年起在康郡犯案的「東區強暴魔」(East Area Rapist)行為模式深深吸引了他。70年代同時出沒的早鳥強暴犯、羊毛強暴犯等人都被逮捕,卻有一人直到第8次犯案時才被認出是同一人,且真面目始終壟罩在迷霧中,那就是狡猾的EAR。

➤現出真身的「金州殺手」

EAR的攻擊有一貫的模式,總是悄悄潛入熟睡中的家庭,持強光手電筒驚醒受害者,再將她們綁住手腳開始性侵。霍爾斯發現了一個關鍵:念過警校的都有被教過,面對攻擊可用手電筒照射對方眼睛、趁人盲目幾秒鐘時掌控局勢——EAR懂得「執法者」的策略。這個側寫後來驗證在迪安傑羅身上,他曾經是個警察,利用職務學得的知識避免在罪行中留下證據。

由於缺乏指紋證據與鑑識技術,EAR與70~80年代很多案件一樣走入迷宮,真到DNA檢驗為破案帶來曙光。由於霍爾斯身處實驗室,可以拿舊案證據包進行DNA檢驗的練習。1997年取得奇蹟般的突破,放存20幾年的證據包檢體沒有完全毀損,從精液中採集到了乾淨的DNA,建立了EAR的DNA定序。

但由於南加州警方的拒絕合作,直到4年後,霍爾斯才得以藉由DNA取得重大發現:ERA消失後在南加州活躍的神祕殺手暗夜尾行者(Original Nightstalker,簡稱ONS),兩個人就是同一人!

過去警方雖有懷疑但沒有證據,這項發現成為加州報紙的頭條,也證實這個傢伙循序漸進地成魔,從偷竊、強暴到動手殺人。挑選中上階層的家庭下手,也顯現出他很可能生活在此階層、融入其中的背景。

2012年霍爾斯結識了同樣關注此案的作家麥納瑪拉。她在《洛杉磯》雜誌發表的報導將ONS重新命名為「金州殺手」(Golden State Killer),因為惡魔的足跡踏遍南北加州。在溝通過後,霍爾斯以寬廣的心胸接受了對方的邀請,雙方互相交換情報。

麥納瑪拉大量接觸受害者,從中掌握犯案細節;而霍爾斯則從側寫與物證的角度分析兇手。專業執法者通常不願意與「外行人」合作,霍爾斯放下自尊的身段也為破案帶來幫助,得以蒐集到更多檔案,越來越接近金州殺手的內心。他指出,多數同僚不喜閱讀那些厚重無趣的證人訪談資料,但他卻覺得驚險刺激,並從中找到線索。

➤惡魔落網

每個殺人魔都有屬於自己的特殊追求,自白93起命案中已經被確認60起的美國頭號殺手賽繆爾.利特爾(Samuel Little)專找賣春、吸毒的邊緣女性下手,他知道這些受害者是最不受執法當局重視的群體;記者莫琳.卡拉漢(Maureen Callahan)執筆的《掠殺》(2020)披露的以瑟烈.凱斯(Israel Keyes)則是個連環殺手迷,花費大量時間研讀「前輩事蹟」參考其手法,並勤於鍛鍊身體,以隨機、無差別殺人的模式找到機會就對任何人出手,樂於製造完全犯罪。

同樣的,金州殺手也有其性格,他戴著滑雪面罩遮蔽臉孔,在下手前會先仔細場勘,確認建築配置與逃亡路線。一開始只強暴女性,後來進階成同時攻擊夫妻或情侶。

很少有連環殺手會一起攻擊二人,尤其是有男人在的場合,畢竟風險加倍,因此這是個不尋常的徵兆。他會將男方綁起來後,將盤子堆疊於其背上,威脅只要盤子發出聲音,就會傷害女方。

他會在男方甚至小孩面前強暴女方,這是種虐待狂傾向,代表從性行為到生理殘害都不能讓他興奮,他需要掌控一切、引發恐懼才會滿足。事實上在消失多年後,金州殺手還曾打電話嘲笑倖存的女性,行徑囂張大膽且放肆。

即使利用DNA結合側寫技術,但情報還是有限,霍爾斯碰壁了不少次,甚至鎖定了兩年的嫌犯也是清白的。到了2017年似乎已陷入山窮水盡,但霍爾斯某次從其他同事的案件中得到靈感:線上基因資料庫GEDmatch。

只要在這個數據庫輸入DNA,便能搜尋到有血緣關係的DNA檔案,這個方法被稱為「基因譜系學」。警方從中撈到了金州殺手祖先的檔案,藉由一一比對1000名後代身分,終於鎖定了從未被列入嫌犯圈的迪安傑羅,在他72歲時逮捕歸案、入獄審判。

➤噩夢難散

迪安傑羅殺害的人數看似沒有邦迪、綠河殺手那麼多、那麼殘忍,但被他深深傷害的倖存者卻大多終生活在恐懼中。被強暴的女性不消說,那些束手無策的伴侶的男子氣慨也遭摧毀。有些人後來選擇自殺,也有很多人害怕他隨時會再找上門,從此失去歡笑。就連霍爾斯的妻子也畏懼這頭惡魔會來襲擊自家,因為丈夫不肯放棄追查。他的落網有很重要的意義,那就是救贖了廣大仍未走出噩夢的被害者。

霍爾斯在書中回憶,自己確實有抽空調查懸案的熱情,但在工作中接觸哀傷的受害者家屬,也影響了他對待案件的想法。他親自接觸並在乎著受害者的心情,想要協助平復他們的痛苦,而瘋狂地投入沒有回報的查案中。正因霍爾斯與麥納瑪拉和眾多有心人的努力,犧牲自己的人生,歷經不斷的失敗與錯誤,逮捕金州殺手後受害者們得以再度安心入眠的喜極而泣,才讓我們感動至哽咽無聲。

《追緝極惡殺人魔》是一部比黑色文學還要驚悚寫實的回憶錄,入選2022年的亞馬遜編輯精選最佳回憶錄書單。裡頭不只敘述重案,更描繪出專屬於加州犯罪、警察文化的一整個時代。上司反對霍爾斯調查懸案、不同地區組織彼此不願交流情報等現實因素,都推遲了逮捕金州殺手的時間。

這本書出版後其實他個人也有收到一些批評,因為他並未幫自己刻劃完美形象,而是誠實地坦承所有自身缺點,透露出他為了破案,根本犧牲了家庭,對兩任妻子、小孩來說是個疏離、差勁的父親。

在鎂光燈外我們並不了解的,是霍爾斯為此付出的代價。親眼見證太多黑暗的他總是被噩夢嚇醒,總覺得周遭的人會傷害自己小孩。他始終無法克服恐慌症,面對問題時常逃避,與親人和職場同僚的關係不佳。

他說,這個職業對從事該職業的「人」有影響,對這些人為自己和家人所必需的犧牲有影響。這正是本書存在的原因,是他想要傳達的訊息。霍爾斯不只是一位伸張正義的懸案調查員,也是一個無法帶給家人幸福的自責男子。

●

Unmasked: My Life Solving America’s Cold Cases

作者:保羅・霍爾斯, 蘿賓・蓋比・費雪 (Paul Holes, Robin Gaby Fisher)

譯者:傅文心

出版:高寶出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:

保羅・霍爾斯(Paul Holes)

二〇一八年,保羅・霍爾斯從警界退休。他是一位懸案調查員,任職於舊金山灣區康郡逾二十七年。

保羅專門處理懸案和連環殺手犯罪,運用鑑識科學專業偵辦知名案件,如蕾希.彼得森的凶殺案、潔西‧杜加綁架案等等。

保羅的職涯在識別出金州殺手喬瑟夫.迪安傑羅時達到巔峰,迪安傑羅是美國史上最惡名昭彰、奸詐狡猾的連環殺手。

逮捕迪安傑羅之後,保羅大量參與媒體活動,繼續協助執法單位和受害者家屬破解懸案,除了錄製電視節目《保羅・霍爾斯說明凶殺DNA》(The DNA of Murder with Paul Holes)和《美國頭號通緝犯》(America’s Most Wanted),還有經營Podcast《詹森與霍爾斯的凶殺小隊》(Jensen & Holes: The Murder Squad)。

蘿賓・蓋比・費雪(Robin Gaby Fisher)

《紐約時報》暢銷作家。共同獲得新聞報導類普立茲獎,兩度入圍普立茲特稿寫作獎決選名單。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量