5月繪本大師》聆聽內在的聲音,描繪記憶的形貌:隨心而行的藝術家席尼.史密斯(Sydney Smith)

今(2024)年2月台北國際書展期間,多位來自亞洲、歐洲的國際童書名家匯聚,一時星光熠熠。由拾光出版社邀請的圖畫書作家席尼.史密斯(Sydney Smith),自加拿大東部的哈利法克斯(Halifax)出發,經歷25小時的長途飛行,於深夜抵達台灣。即使時差還未退去,一早史密斯已經出現在書展會場,並參加韓國圖畫書作家蘇西.李(Suzy Lee)的演講會。

蘇西.李是2022年國際安徒生大獎的得主,那一年史密斯和她同時入圍決選名單。兩位優異的創作者在台北書展欣喜相逢,當天的聽眾見到兩位藝術家同時現身,格外驚喜。彼時卻還不知,這將是兩位安徒生獎得主共聚一堂的難得畫面。

一個多月後,國際童書評議會(IBBY)於4月8日在義大利波隆那兒童書展,公布本屆安徒生獎得主是二度入圍的席尼.史密斯,這也是加拿大人首次獲得這項享有盛譽的獎項。

當史密斯在家中獲知喜訊,他謙遜表示:「我從來沒有允許自己去夢想這可能發生。」又說:「但是在這樣一個宇宙般的日子裡,伴隨著日食,人們不禁會陷入奇思怪想,然後就傳來了安徒生獎的消息——今天是我永遠不會忘記的一天。」

誠如2023年的作品《你記不記得…》,取材作家個人生命經歷,以動人的視角呈現一對母子共同的回憶,史密斯慣常拾掇起生命中難忘的點點滴滴,珍重的放入「儲思盆」中,等待適當的時機召喚出它們,再以心靈的濾鏡轉化和重述,並用藝術的手法來描繪記憶的形貌。

從小就喜歡蒐藏和創造記憶的席尼.史密斯,於1980年5月8日出生在加拿大新斯科細亞省(Nova Scotia)的鄉村。小時候他和爸爸、媽媽、哥哥、姊姊住在一處農莊,屋外是一大片荒野和小樹林,每年都要放火去燒那些恣意生長的蔓草,火焰和濃煙中時常會竄出驚嚇人的蛇虫。

史密斯的童年記憶可追溯至4歲,那也是他創作生涯的起點。從拿起鉛筆的那一刻,他就意識到自己非常熱愛畫畫。總是畫個不停的史密斯,經常畫畫送給最愛的母親,而媽媽也會慎重的保存這個孩子的塗鴉。他的畫上有破碎的心、大滴的淚珠和OK蹦,在在顯示著他是一個敏感纖細的小孩。未來也許充滿希望,但也懷著恐懼。

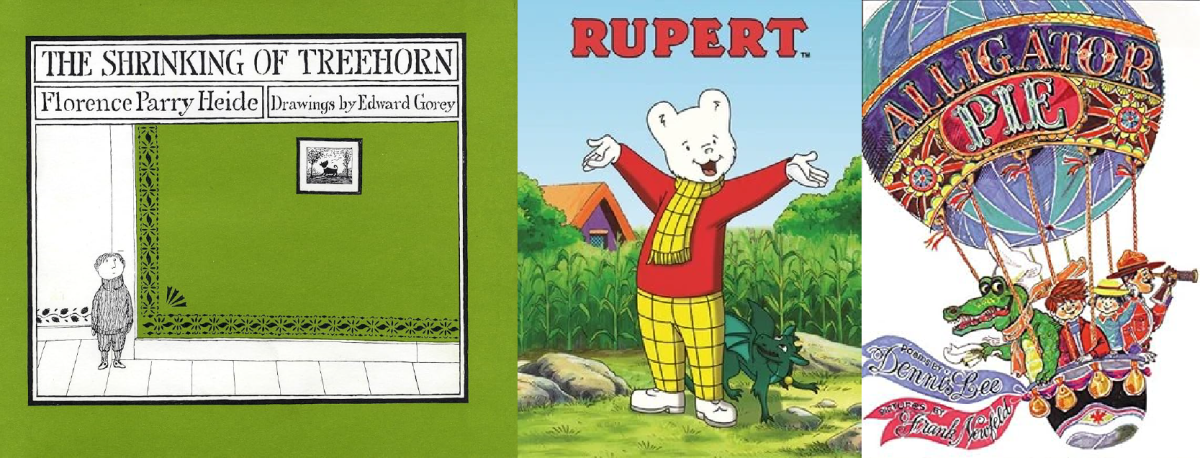

他喜歡獨自躲在沙發後面,聽著悲傷的歌曲,並跟著吟唱。他還發明了一個遊戲「昏迷者」,在假裝昏迷之後,只要有人對他展現真切豐富的情感,他就會突然醒過來。他也對悲傷的故事特別著迷,經常央求媽媽一遍遍為他朗讀愛德華.高栗(Edward Gorey)的《The Shrinking of Treehorn》,想像自己就像故事中那個被所有人忽略的小男孩,身形會越變越小,一個人孤單的玩遊戲。

高栗的黑色幽默讓小史密斯又愛又怕,早在能自己閱讀文字之前,他就被其中風格強烈的圖像深深吸引。即使有時他看不懂,但他更喜歡用插畫來認識故事的內容,尤其像《Rupert Bear》、《丁丁系列》這類講述孩子獨立出門去冒險的故事。當時他覺得這類連續性的圖像敘事邏輯如夢似幻,但等到他看得懂文字時,反而覺得圖畫裡神祕的詩意都被帶走了。

史密斯和加拿大同輩的孩子都讀過詩人丹尼斯.李(Dennis Lee)的經典作品《Alligator Pie》。這本書的內容荒謬怪誕,卻讓所有小孩愛不釋手,因為它可以激發孩子各種豐富的想像。後來史密斯有機會遇見丹尼斯.李,曾問他:「為什麼會創作出讓孩子深深著迷,卻同時也有恐懼孤單感受的作品?」丹尼斯.李回答:「書裡面有各種情感,可以讓孩子安心在書裡探索。書不是孩子現實身處的場所,但孩子會在其中找到庇護,是安全的所在。」

書能觸發感動、恐懼、孤單、快樂等複雜多樣的情緒。就像一張情緒地圖,書能引導孩子處理從圖畫中引起的排山倒海情緒,因而能在書中找到安全的地方,不至於像森林裡的小孩,迷失在荒野裡。史密斯所創作的作品,都源自於童年閱讀的經驗,以及從書裡感受到的情緒,還有書曾經帶他抵達的想像之域。

他並不覺得自己在繪畫上特別有天賦,但童年時有幾個同樣喜歡畫畫的朋友,他們經常一起畫超級英雄、恐龍和各種怪物。後來因為父母分居,有段時間不斷搬家,過去和好友們一起作畫的快樂記憶,成為環境變動中心靈的慰藉,他也因此更熱烈的投入繪畫中。

對畫個不停的史密斯而言,就讀哈利法克斯的新斯科細亞藝術與設計學院(NSCAD)似乎是自然的選擇。但他讀的不是美術系,而是探討概念藝術的跨學科藝術系。除了繪畫,他還修習了版畫、雕塑、攝影、聲音和影像等課程,為他日後的創作注入多元的能量。

在大一的版畫課程中,史密斯創作了一本黑白的無字圖畫書,雖然只有短短幾頁,卻得到大家的好評。他意識到自己很喜歡插圖,而兒童讀物是一種想像力較少受到限制的媒介,於是從那時候起,他就立下將來要從事童書創作的志向。

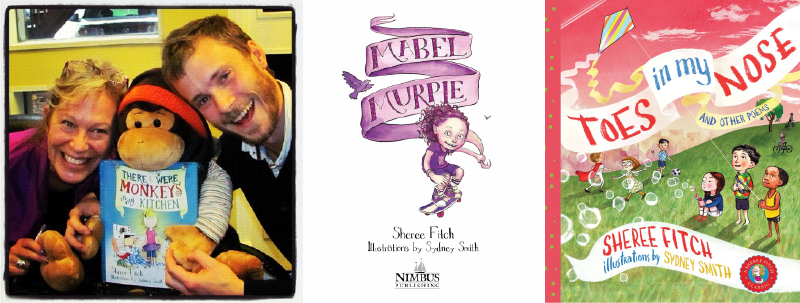

大學畢業後,史密斯曾為朋友的音樂劇《Old Man Luedecke》和《Hey Rosetta》設計海報和專輯封面。在咖啡店工作之餘,他慢慢累積了一部作品集,在許多人的鼓勵下,史密斯把它寄給Nimbus出版社。當時Nimbus正計畫重新出版加拿大作家Sheree Fitch的舊書:《Mabel Murple》、《There Were Monkeys in My Kitchen》和《Toes in My Nose》,於是委請史密斯繪製插畫。史密斯由此得到第一份童書插畫的工作。

Sheree Fitch以創作「豐富的文字遊戲和幽默」的兒童詩集聞名,在一起參與新書推廣的活動中,這位童書界前輩和史密斯成為摯友,也成為他入行的導師。他教給史密斯很多關於這個行業的知識,以及如何堅持自己的觀點。

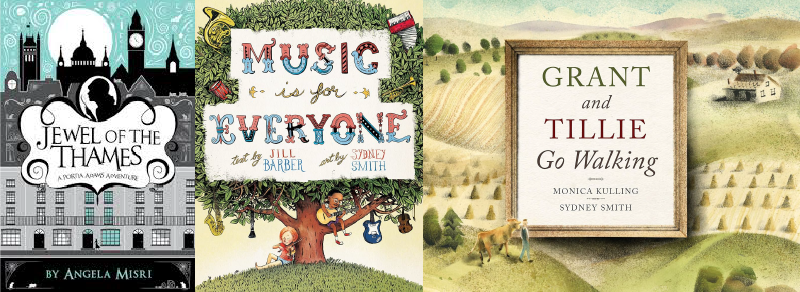

之後,史密斯又為《Jewel of the Thames》、《Music Is For Everyone》、《Grant and Tillie Go Walking》等作品繪製插畫。《Grant and Tillie Go Walking》敘述的是美國畫家格蘭特.伍德(Grant Wood)的生平故事,作家Monica Kulling的文字巧妙的將事實與虛構結合在一起,探討了藝術家的成長過程,而史密斯使用水彩、墨水和牙刷,以低調柔和的態度,呼應了伍德的風格。

他也曾嘗試為雜誌和報紙畫插畫,但他不擅長為社論配圖,因為他畫得太慢了。成為童書插畫家的頭10年,史密斯並沒有特別喜歡這份工作,總感覺哪裡不對勁,似乎就差了那麼一步。他知道自己追求的不是古怪滑稽的趣味,而是更深沉的事物。童書裡讓他特別不自在的是主角臉上的笑容,他真正在意的是呈現兒童內在複雜和傷感的情緒,並試圖在恐懼和熟悉之間取得完美的平衡,讓孩子放心的從他的作品中,透過恐懼找到通往安全之地的路。

史密斯在咖啡店煮了5年咖啡,因為女友(後來的妻子)將赴多倫多瑞爾森大學讀碩士,他們決定一起搬過去。行前他對接下來的工作完全沒有計畫,可能還是再到另一家咖啡館打工吧!然而就在出發的前一週,他接到了Groundwood出版社編輯巴瑞(Sheila Barry)的郵件。面對未知的旅程,他不知道這位編輯將會大大改變他的人生。

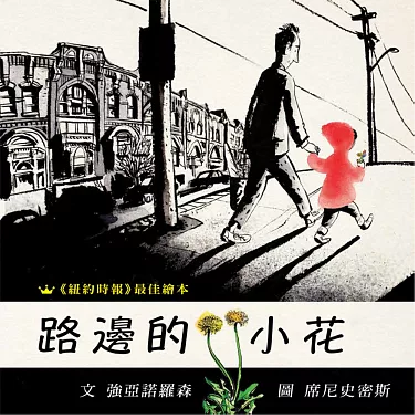

巴瑞曾看到史密斯在《環球郵報》上的插畫,她將其中一幅剪下來,貼在辦公室的牆上,並決定邀請史密斯為出版社畫插圖。她將詩人強亞諾.羅森(JonArno Lawson)的故事大綱,交由史密斯來思考如何呈現,三人經過反覆討論,後來巴瑞認為這應該是一本純粹的無字書,於是羅森刪去了所有文字,造就了這本微妙又詩意的《路邊的小花》。

巴瑞曾看到史密斯在《環球郵報》上的插畫,她將其中一幅剪下來,貼在辦公室的牆上,並決定邀請史密斯為出版社畫插圖。她將詩人強亞諾.羅森(JonArno Lawson)的故事大綱,交由史密斯來思考如何呈現,三人經過反覆討論,後來巴瑞認為這應該是一本純粹的無字書,於是羅森刪去了所有文字,造就了這本微妙又詩意的《路邊的小花》。

為了捕捉城市的樣貌,史密斯參考美國社會寫實畫家Ben Shahn的作品,此外瑞士國寶級繪者Alois Carigiet的書也是靈感來源之一。史密斯憑藉完美的視覺節奏,熟練的改變視角,帶著讀者跟隨書中父女的腳步,透過孩子的純真之眼,發現日常生活裡的快樂和奇蹟。

《路邊的小花》於2015年甫一上市即大獲好評,不僅得到許多獎項的肯定,還以多國語言版本在國際發行。在此之前,史密斯的作品都沒有被評論過,這本成名之作,帶著他如同搭上快速前進的列車,成為圖畫書界最閃亮的新星。

在創作這本書初期,史密斯不太有信心,他常在腦海裡播放著自己喜歡的藝術家的樣貌,但不是他們的長相,而是想像他們如何在作品中注入信心,以及他們會如何詮釋這本書。每當他不知該如何抉擇圖像表現,詢問編輯的意見時,巴瑞總會回答他:「我無法幫你決定,你要自己做出選擇。」巴瑞不僅是史密斯的伯樂,也是史密斯的啟蒙良師,因為她給予藝術家自由寬闊的創作空間,史密斯才得以發揮潛能。

忽焉降臨的成功,讓史密斯不敢鬆懈,他在多倫多中國城分租的工作室更加勤奮的工作。他接下來的新挑戰,是為童書作家喬.艾倫.波嘉(Jo Ellen Bogart)改寫古老愛爾蘭詩歌Pangur Bán的《白貓與修道士》繪製插畫。史密斯以流利又濃重的墨線,和對光影的精湛駕馭,用當代美學將這則僧侶和白貓追求真理的寓言,描繪得栩栩如生,打開了一扇連通中世紀與現代之門。

在多倫多,史密斯發現了一處能提升創作能力的祕密花園,那就是館藏豐富的「兒童讀物檔案中心」。他每週都去,拜託圖書館館員幫他找出一、二百年歷史的古書。他盡情瀏覽,以此自我教育,從中吸收從古至今前人的智慧。他還體認到,與其相互競爭,不如一起成長,於是邀請插畫家們也來到這個祕密花園,大家一起看書討論,也了解彼此的作品,共同為童書的未來找出方向。

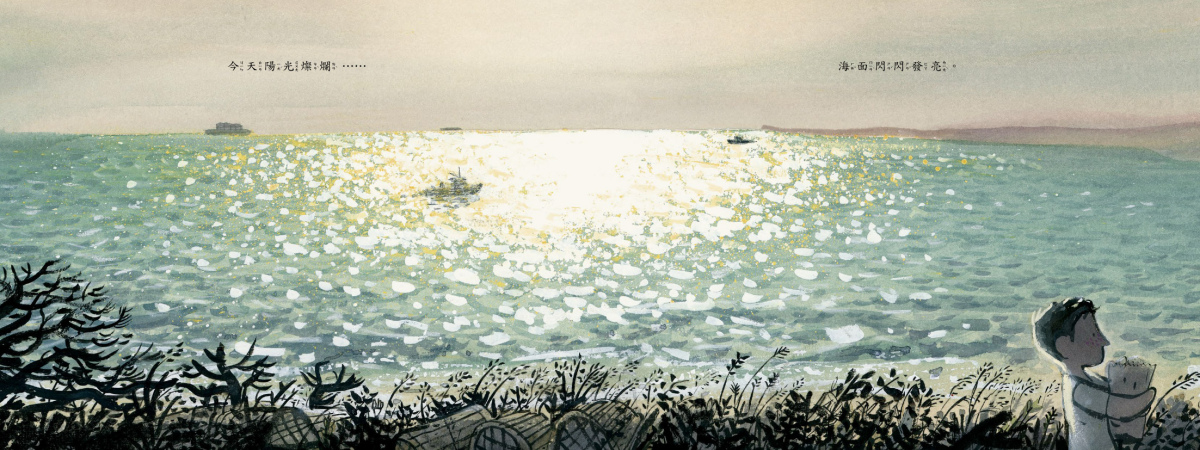

史密斯在這裡結識的館員瓊安.史瓦茲(Joanne Schwartz),本身也是童書作家,她為自己偏遠的家鄉新斯科細亞的布雷頓角寫了一個故事《我家在海邊》,編輯巴瑞希望由同樣來自新斯科細亞的史密斯畫插畫。史密斯參考了很多資料、電影和照片等,但總覺得不足,他相信自己可以做的更多,於是買了機票、租了車,直奔格萊斯灣。當他親眼見到那片隱藏著海底礦場的大海,還參觀了礦工博物館,才終於感覺出呈現這個故事的底氣。

史密斯欣賞史瓦茲簡約精練的文字,留給他空間用圖畫去潛入故事更深處。一如海面粼粼的波光,和交替出現海底的濃重黑暗,他將濱海小鎮的美麗與破敗、平靜與不安、希望與危險並置,圖畫和文字融為一體,觸動讀者各種複雜深刻的情緒。這本書出版後,接連獲得各國16個獎項的肯定,證明了人性情感的共鳴足以跨越地域的限制。

剛移居多倫多時,這個陌生的大城市曾讓史密斯感到不安,於是他揹起父親的舊相機、帶著畫筆和素描本,用步行來認識這個嶄新的世界。素描本是畫家最好的朋友,就像運動員靠伸展保持靈活,畫家用素描本儲存動能,隨時畫下感受和內心的聲音。城市的喧囂、大樓玻璃帷幕的倒影一一被記錄在照片和大量的素描中。

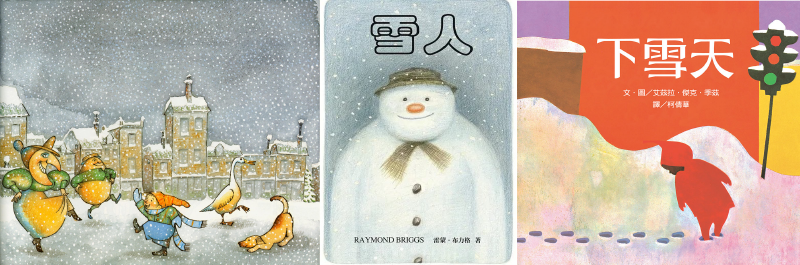

這個擁擠忙亂的城市,只有在大雪落下時,所有的醜陋和躁動都被覆蓋,才會展現寧謐清淨的美感。史密斯驚嘆於這樣的大美,想以雪景來構思一本新書,於是他跑到圖書館借了好幾十本有關「雪」和「冬天」主題的圖畫書來做參考,包括修爾維茲(Uri Shulevitz)的《下雪了》、布力格(Raymond Briggs)的《雪人》、季茲(Ezra Jack Keats)的《下雪天》等等。

2019年出版的《城市裡的小訪客》,是史密斯自寫自畫的第一部作品,除了小男孩和貓,「城市」不只是上演這個故事的舞台,它也是角色之一。

精研電影的史密斯,由阿特曼(Robert Altman)導演的《計程車司機》和福特(John Ford)的西部片經典《搜索者》汲取靈感,一打開書頁就像是電影的連續鏡頭,介紹人物、場景和城市,卻又刻意製造模糊感,留出一個無言的時刻,讓觀者擁有自己去詮釋畫面的特權。在故事行進中,史密斯也運用了電影蒙太奇的剪輯手法,並創造一個懸疑的敘述者,使圖像敘事產生如音樂的複調性。

史密斯認為,插畫家或作者擁有一項非常刺激的特質,彷彿可以操縱讀者,就像電影導演希區考克(Alfred Hitchcock)一樣,他指揮的不是演員,而是他期待的觀眾。

史密斯10歲時,父親曾請靈媒為他算命,預測了將來他會成為像史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)那樣的大導演。這個預言真的以另一種形式實現,史密斯的圖畫敘事語言不僅常借鑑電影畫面,他在創作時身兼多種身分,可以是導演、編劇、攝影,也可以是剪接和美術設計師,他是一位全方位的藝術家。

《城市裡的小訪客》還未完成,編輯巴瑞即因癌症過世,新書付梓時,史密斯將這本書獻給他永遠懷念的主編。當時他的第二個孩子剛出生,夫婦倆人都認為大城市不是適合養育小孩的環境,而且他們太想念家鄉和親人,於是舉家搬回哈利法克斯定居。

幸運的,史密斯遇到另一位全力支持他的編輯波特(Neal Porter),邀請他和詩人喬丹.史考特(Jordan Scott)合作《我說話像河流》。這個故事來自史考特個人的深刻體驗,以一個口吃的小男孩第一人稱敘述。史密斯並未使用先前為人熟悉的酣暢墨彩呈現,而是用了很多水彩、粉彩和礦物顏料,並用玉米澱粉刷上紙張打底,或在紙面加上造粒液,讓看似抒情的印象派畫風中,隱藏著不平整的肌理,暗喻著小男孩說話的流動與不流動。

要以視覺來傳達這種身體、聽覺和情感的體驗,是極其困難的挑戰。史密斯將強烈的內在性轉變成動態的事物,他所擅長的光影在河面上跳躍遊戲,洗滌了小男孩的身心靈。永恆的河流帶走所有傷痛,賦予個人與自然共享的神聖時刻。

能以圖畫描述這樣艱難的主題,來自於史密斯不斷聆聽內在的聲音。他相信插畫終極的力量,當讀者凝視頁面,這些表達似乎在微妙中深化了,看不見的東西變成了視覺,複雜的故事訊息會逐漸變得明亮清晰,激發出觀者的同理心。

史密斯和史考特這兩位同天生日的創作者,因《我說話像河流》結為好友。他們二度合作的《芭芭的花園》,是史考特童年和外婆相處的回憶。質樸的文字將祖孫深摯的情誼娓娓道來,史密斯的圖畫充滿迷人的色彩和流動的光影,即使只是最平凡的日常,也煥發出溫暖的光彩。

在此次台北書展期間,史密斯幾次朗讀新作《你記不記得…》,每每動容哽咽。雖然這個故事不全然是自傳性的,但的確來自他和母親一段刻骨銘心的經歷,因此他把這本書獻給他的母親。當年因為父母離異,家庭經過搬遷和重塑,他無意回頭揭開過往埋藏的傷疤,更無意傷害任何人,他只想尋找回到過去的路,安慰那個曾經擔心害怕的小孩。

美國詩人帕斯坦(Linda Pastan)說:「但凡我記得的,從來沒發生過,他們說發生過的事,我幾乎都不記得。」至今仍留存的回憶,到底能不能定義自己?到底可不可靠呢?這是史密斯對回憶的感受。

身為創作者,終究無法迴避直視自己的回憶,可是該如何描繪回憶的形貌呢?或許藝術家的特權,就是能將個人神祕而難以言喻的記憶,以最真誠的藝術手法,展現它的生命力和質地,並轉化為人類普同的經驗。

本屆安徒生獎評審團指出:「史密斯的作品一如視覺敘事或短暫的音樂記憶,聆聽即是他處理故事的方式。他以看似簡單的技巧來講故事,實際上是熱切、勤奮練習的結果。他的性格謙遜但真實,富有同情心又溫柔。他運用色彩為每本書引入自然、氣味和戲劇情境,剔除多餘的事物以求表達情感,『少即是多』也適用於他的每部作品。史密斯是一位真正全能的藝術家。」

今年,我們有幸在台北國際書展,現場感受到史密斯的專業、細膩和體貼。他為了書展的每一場演講,都分別做了精心的設計和準備;他也是筆者首見,在演講前先向譯者致謝,感謝他們所做的一切,讓我們可以共享同樣的經驗。

在緊迫的行程間,史密斯仍然舉辦了工作坊,和24位年輕藝術家真誠無私的分享創作心法。他見到台下有好多小聽眾,竟主動為孩子表演翻跟斗,瞬時回轉像小孩。而最重要的當然是,從他的作品中,我們可以深刻感覺到,誠如安徒生獎評審團所言,史密斯是一位隨心而行的藝術家。

他來台灣前認真做了功課,列了好長的心願清單,他想如同《城市的小訪客》般步行漫遊台北,他期待到夜市大啖小吃……但因為歸心似箭(讓太太獨自照顧兩個孩子太辛苦了!),這些心願大多沒能實現。希望他很快能再訪台灣,和台灣讀者一起創造更多美好的回憶。●

東亞書房》「失敗者」的青春奇蹟!《不論今天還是明天都是喪家犬》電影原作出版,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■新人作家小田實里近日發行出道作《不論今天還是明天都是喪家犬》(幻冬舍),正式叩響出版業大門。這本小說最初是小田16歲時,為同名獨立電影所寫的原著及電影劇本,該電影在2021年贏得高中生電影獎「Eiga Worldcup」最優秀作品獎。故事講述患有起立性調節障礙、無法正常上學的國中生的真實經歷。他們笑著、活著,享受當下。他們曾是人生失敗組。他們無論過去還是現在,今天、明天,甚至直到死亡,都是失敗組。即便如此,奇蹟的命運之輪,仍在一點一點轉動著。今天吃的早餐、走過的路、聽過的音樂、一起聊天的朋友,都能讓他們開心笑著。小田透過寫實鮮明的筆觸,書寫無法努力的理由,以及屬於「失敗者們」的燦爛青春。

《螳螂》講述一名技巧高超、在殺手界威名赫赫,卻又超級「懼內」的主角的冒險故事。作品於2017年在日本推出,山姆・馬里薩(Sam Malissa)翻譯的英譯版則在去年由亞伯蘭斯出版社(Abrams Books)發行。值得一提的是,伊坂亦曾在2022年憑藉同屬殺手系列的《瓢蟲》,進入英國推理作家協會翻譯部門獎決選名單,雖然最後與大獎失之交臂,但足見英國推理界對他的肯定。今年的鐵匕首獎,預計將在7月初發表得獎結果。

【得獎消息】

■由三浦裕子翻譯的臺灣作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》,與賽迪亞・哈特曼(Saidiya Hartman)的回憶錄《失去母親:一段沿著大西洋販奴路徑的旅程》日譯版(榎本空譯),共同奪得第10屆「日本翻譯大獎」,成為首次榮獲本獎項的台灣作品。

日本翻譯大獎成立於2014年,從前年12月至去年12月內出版的日譯書籍中,選出最優秀之作。獎項第一階段選拔,由一般讀者透過網路推薦,並從中票選前10本,與評審委員推薦的另外5本,總計15本書進入二次選拔。評審委員投票篩選5本進入決選名單,經全員詳細商討後選出最終得獎作。天野健太郎翻譯的吳明益《天橋上的魔術師》(歩道橋の魔術師)及《單車失竊記》(自転車泥棒),曾分別入圍第2及第5屆日本翻譯大獎最終評選,但遺憾未能奪冠。

楊双子的《臺灣漫遊錄》日譯版《台灣漫遊鐵道的兩人》(台湾漫遊鉄道のふたり),為台灣日譯作品寫下新的里程碑。該書於2023年4月底在日本發行,透過日治時期來台演講的作家青山千鶴子及台籍譯者王千鶴的交流,呈現台灣風貌、兩地差異及思想碰撞,上市不久後便再刷,獲得許多日本讀者的迴響和討論。

■第37屆三島由紀夫獎及山本周五郎獎,於本月16日公布評選結果,大田史蒂芬妮歡人(大田ステファニー歓人 )憑藉《綠色遺跡》(集英社),奪下本屆三島由紀夫獎,而山本周五郎獎的獲獎作,則是前不久才贏得推理作家協會獎的青崎有吾《地雷格力高》。

《綠色遺跡》是大田的文壇處女作,同時也是去年第47屆昴文學獎得獎作品。大田以全然不似新人的創造力與表現力,書寫主角與小學學弟重逢後,被捲入吸毒與販毒的黑暗經濟,在血、暴力與恐懼中掙扎的過程,既是描繪友情、希望與成長的青春小說,也是對現代社會的警鐘。書評家豐崎由美大讚故事開頭與結尾的巧妙呼應,小說家金原瞳則認為,這部作品顛覆了她對「小說」的想像和定義。

■第77屆推理作家協會獎評選結果,於本月13日出爐,青崎有吾的《地雷格力高》(角川出版)及荻堂顯的《不夜島》(祥傳社),並列成為本屆長篇暨連作短篇集部門獎得主。

青崎的作品以頭腦對決為主題,講述女高中生射守矢真兔,意外被捲入一連串詭譎奇異的遊戲後,在一場場競爭中與強者決勝的過程。評審認為,這是一部深思遊戲本質為何的出色作品。青崎本人則在記者會中提到,這本書的娛樂色彩相當濃厚,對於能以看似與文學獎調性不合的作品摘得獎項,感到非常高興。

另一部得獎作《不夜島》,則是奠基琉球和台灣史實的科幻懸疑巨作。故事發生在第二次世界大戰結束、受美軍控制的沖繩與台灣,在這個架空世界中,鄰近台灣的與那國島,成為祕密貿易蓬勃的慾望之城,從香菸到新型義肢,任何商品都能在這裡入手。荻堂透過遊走在地下經濟的改造人、警官、潛入島上的殺人魔,以及神祕美國女性等角色,編織出一個光怪陸離的賽博龐克世界。《不夜島》不只呈現鮮明的場景、動作及豐富情感,並以戰後的沖繩和台灣視角,迫使讀者思索身分認同的問題。

■第43屆新田次郎文學獎評選於上個月公布,川端裕人以去年秋季推出的《渡渡鳥與孤獨鳥》(國書刊行會),成為本屆贏家。川端的創作題材相當多元,曾著有《夏天的火箭》、《河川的名字》、《在動物園可以做的事》等作品。在《渡渡鳥與孤獨鳥》中,科學記者阿環與20年未見的童年玩伴重逢。兩人從小對滅絕動物情有獨鍾,受這位成為基因研究者的友人感染,阿環決定一同啟程,追尋神祕物種「渡渡鳥」。

渡渡鳥最初在江戶時代現身長崎,時至今日已不見蹤跡,被認定為絕種生物。阿環與好友循線走訪日本、美國、歐洲,以及渡渡鳥的故鄉模里西斯,並意外觸發一場顛覆生命科學和進化史的驚人事件。書中除了細緻描繪兩人尋找「夢幻之鳥」過程,亦收錄多幅精美插畫,彷彿帶讀者一同走上探尋滅絕物種的神祕旅途。

【作家動態】

■著有《前男友的遺書》、《持續破產的女人》、《先祖偵探》等作,筆下女性人物各具特色的新川帆立,於上個月推出以政界為背景的小說新作:《女人的國會》(幻冬舍),書寫女性從不同立場探索議員自殺之謎的故事。被視為國會夢中情人的執政黨議員朝沼侑子,留下遺書後自殺了。第一大在野黨領袖高月馨,因曾在朝沼死亡前一天對她說重話,而受到激烈抨擊,並被要求辭職道歉。雖然高月馨多年來與立場敵對的朝沼相互競爭,但她們在提案上也多有合作。陷入困境、並懷疑朝沼死因的「憤怒大嬸」高月馨,找上了朝沼的未婚夫三好顯太郎,與這位「政壇王子」一起著手調查真相。新川從國會議員、議員祕書、新聞記者等不同角度,切入事件始末與政界內幕,讓讀者不知不覺沉浸在懸疑劇情中。亦有讀者反映,透過閱讀了解政界工作祕辛後,對現實政治也開始產生了興趣。

■曾推出《廚房》、《不倫與南美》、《手套與憐憫》等暢銷作的文學獎作家吉本芭娜娜,在即將踏入60歲的關口,推出隨筆集《幸福感應器》(幻冬舍),講述量身訂製、可以隨時滿足自身需求的幸福。「了解自己身體的感應器,知道什麼可以忍受,什麼無法忍受」、「在配合周圍的同時,要知道自己真實的想法」、「平時戴上面具,但在家人、朋友等少數人面前,展露真實的自我」、「感到脆弱時,與能說出溫暖話語、給予安心感的人在一起」等,吉本藉由細膩的書寫,強調感測自身情緒的重要性,並對「幸福為何」這個問題,提供「若採取這樣的觀點,應該就能理解對自己而言幸福是什麼」的教戰手則。

■著有《魚神》、《透明夜晚的香氣》、《白銀之葉》等代表作的直木獎作家千早茜,於上個月底推出短篇集《格里菲斯之傷》(集英社),帶來10個關於「傷痕」的故事。被班上所有同學當作不存在的高中生、祈願傷痛記憶不會再次被喚起的我、在澀谷街頭奔走尋找目標的他,每個短篇中的主角,都背負著各自的傷痛。即便皮膚上的痕跡癒合消失,身體卻仍無法忘記受傷的感受。千早透過與「創傷」有關的書寫,挖掘療癒為何,及其可能的形式。

續集同樣圍繞著神木樟樹的傳說,女高中生佑紀奈,懇求將詩集放到神社中,而患有記憶障礙的少年元哉,看到佑紀奈的詩集後,彷彿受到了觸動。兩人在玲斗的牽線下相遇,迅速產生共鳴,並提出一個意想不到的計劃。擁有神秘力量的樟樹、神木守護者,以及神社來訪者們,將再次透過心中的「祈念」,編織屬於他們的故事。●

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量