人物》永遠與現實對話:杜正勝從人生歷程談向歷史及《中國是怎麼形成的》

曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,一派從容、氣定神閒地走進訪談的會議室。這裡是他自1980年以來,從事研究的中央研究院歷史語言研究所。直到今日,他仍然每天由家中步行至研究室,投身歷史,了解世界。

研究室外廊角落裡有張簡單的椅子,几案以箱子充當,案上疊著三兩本書,鎮著一塊奇木。他說:「這裡是我的『殖民地』,誰都可以來這裡休息。」不知道是不是真有他的同事(幾乎都是他的學生、後輩)會到這裡稍為歇腳。

我想起博士班時修杜老師的課,那時他正職掌故宮。一般來說,身兼要職的兼課老師都會對學生稍微包容,但那學期我見到杜老師怒斥報告準備不足的學弟,那頓訓斥結束在:「這樣子將來臺灣要怎麼交給你們!」

講臺上剛烈,後來又時而成為媒體話柄的杜正勝,對我輩學歷史的人來說,是中國上古史與醫療史、社會文化史的大家。他關於帝國政治社會結構的討論、生命觀與身體史的論述,以及史學研究方向的倡議,皆是學子必讀,甚至成為今日細究傳統中國時的前提。

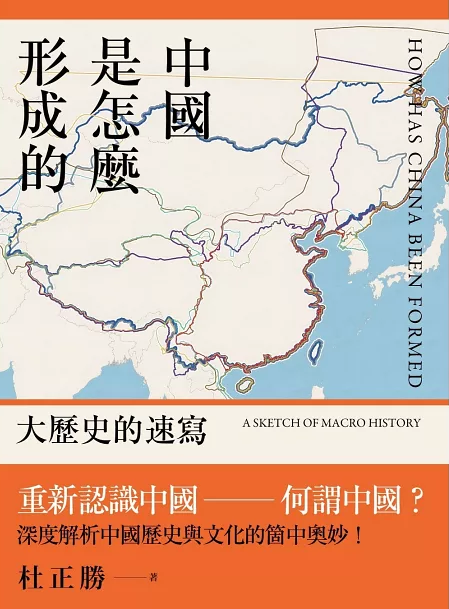

今年他出版的新書《中國是怎麼形成的》,是他的學術工作與對國家社會關心期許的交集。除了難得的歷史知識與重要的歷史視野,書中更蘊藏了一位知識分子厚重的身影。

我們試著從龐大糾葛的歷史之中退後幾步,請杜正勝從人生歷程談向歷史,看看能否從一個時代的中國史學者在學界與政界一路走來的軌跡,反照出歷史知識如何生成與實踐。

【海濱荒村一少年:問學】

➤電土燈下的說書人與遠方來的教書先生

「真正的歷史學——也就是要真正懂得歷史,要經過相當的人生歷練以後才會懂。」杜正勝的笑容顯然覺得,歷史的後見之明將他看得過於早慧。

他接觸歷史的開始,說難不難,說簡單不簡單,是《東周列國志》。

「其實是『聽』《東周列國志》。」他特別強調時間點是70年前,十分歷史學家。那是電視尚未出現、電影院難得、收音機罕見的時代。最主要的大眾娛樂除了看戲,賣藥郎中為聚攏人氣的「賣唱」也是一種。

「這叫做『hông iông』(臺語),應該是寫作『鳳陽花鼓』的『鳳陽』。鳳陽花鼓源於安徽,朱元璋的故鄉,那裡的人因為逃荒,沿途藉雜耍、演藝、說唱流浪到較為富庶的江南,後來仍以此謀生。」

「這個以地指人的詞彙,不知因何被帶到台灣,在過去就指流動不定的賣唱人。有陣容較大,甚至到十幾個人的。還有一種,在我們鄉下,就是『講古』——說書,同時賣藥,每天連著講。」

社會史家在回顧自己童年的時候,順便為70年前的大眾娛樂史考證了一章。

生長於高雄縣漁村永安的杜正勝,幼時最期待的就是說書。神祕的賣藥郎在小學五年級的杜正勝眼中,就是一介高人。傍晚村裡最主要、也是唯一的十字路口,這個蓄著絡腮鬍,被叫「鬍鬚仔」的郎中,擺開幾盞「電土燈」 ,講起西施、范蠡、越王勾踐,這些故事便是來自《東周列國志》。

「我學歷史是從這個賣藥人開始。」由此,兩千多年前春秋時代的歷史人物陸續走進了杜正勝的生命。他很歷史地稱此為「第一階段」。

進入初中後,少年杜正勝有著強烈的求知慾,他主動出擊,拿著《中央日報》副刊連載的南宮博《李清照》向老師郭雲中求教。郭雲中不是他的任課老師,卻願意為少年釋疑,陪少年琢磨。在他的引介下,少年也走出詩詞,開始讀起《戰國策》及《史記》。郭老師借給杜正勝閱讀的《戰國策》是鉛字排印本,有標點,《史記》卻是景印雕板,無標點,文光圖書公司出版。

就像武俠小說裡秉賦資質的主角遇上慧眼良師一般,杜正勝不知不覺一層一層向上精進。後來,這些奮發讀著一則又一則古人故事的時光,都化成師範學校畢業旅行時,在臺北重慶南路向同學們東借西湊買下的文光那套20冊木刻板《史記》,至今仍珍藏在杜正勝臺南家中。

➤上古史的偶像們

師範學校畢業後,杜正勝教了3年書,也琢磨了英文和數學。他知道不喜歡死背社會科的自己,必須靠這兩科才能進入理想中的校系——臺大歷史系。

在讀物有限的青少年時代,杜正勝較容易接觸到的著名歷史學者,諸如錢穆、胡適、傅斯年,都與古代史研究有關,他也自然萌生了「有為者亦若是」的心志。加上郭雲中推薦他讀的書、精彩的歷史故事多在上古時段 ,杜正勝更覺得要研究歷史,必須能直接面對古代史。進入臺大後,也就自然而然以中國上古史為研究對象。他笑說:「其實就是偶像崇拜。」

他敬重的郭雲中老師曾說過,諸子百家之中最重要的是「管子」,但年輕時的杜正勝更喜歡老莊之學。只是當人生的經歷滿版後,他衷心佩服來自江蘇淮陰,曾經從政的老師有此見地。老師當年對他說的,如今他也對我們說:「你們就慢慢體會吧。」這一句承載著人生的重量,意味深長。

直到研究生時期,杜正勝都持續浸潤在諸子百家,希望朝思想史深造。不過漸漸地,與其在哲學上論辨,他更渴望見到歷史中實際的社會樣態。

他主動去信求教當時隱居外雙溪的史學大家錢穆,且帶著剛發表於臺大歷史研究所研究生刊物《史原》的〈墨子兼愛非無父辨〉。杜正勝笑說:「錢先生一看,就知道你這從臺大來的傢伙,一定又是中了《古史辨》的毒。」

《古史辨》為疑古派史家顧頡剛等人所作,對於中國古代典籍中關於上古史的記載提出諸多質疑,而錢穆則對於國家民族與傳統經典懷抱溫情和敬意。初出茅廬的杜正勝因為「中了《古史辨》的遺毒」,連人帶文一起被錢穆叨唸了一個多小時。

「我就這樣一邊聽他說,一邊看著我那篇文章躺在桌上。但是我當時覺得,他講的也有道理啊。」研究生沒有被嚇走或氣跑,更與大師維持往來。在即將決定論文題目時,他特地請錢穆賜教。

而錢穆的回答令杜正勝震驚,他說:「題目要自己找。我給你題目,你就被我限制住了。」這句話不只開啟了杜正勝自己摸索研究議題的旅程,也成為日後他指導學生時奉行的圭皋。

➤「國人」的意義

將錢穆的提點放進心裡,杜正勝重新回到自己與書本、文獻的對話中。50年代,中國歷史學界曾熱切地以左派思想建構對於中國歷史的解釋,開出了所謂的「五朵紅花」:古代史分期、封建土地所有制形成、農民戰爭、資本主義萌芽以及漢民族形成等五大問題,和杜正勝直接有關的是中國古代史分期的論辯。

這些問題國民黨禁止討論,臺灣歷史學界也不敢說,只極少機構有這類書籍,中央研究院傅斯年圖書館是其一。年輕的杜正勝滿懷求知欲與檢證精神,遠從臺大去閱讀,將書文涉及的原始材料全找出來。

史家重建歷史事實、探究事由,講究的並非單純堆疊材料,而是透過洞察幽微的史識。就在《左傳》的故事中,研究生杜正勝意識到「國人」的存在。

「國人」是周代(紀元前11-3世紀)城邦中的居民。三千年前的東亞大地上並沒有「都會帶」,而是散布著一座一座由城牆圈起來的城,城與城之間有廣闊的原野,一城等於一國。能夠居住於城內的民眾,多半具有一定身分。

杜正勝並未將眼光停留在事蹟彪炳的上層或貴族,他有意識地向下挖掘,於是久遠前的人們生活情景似乎被復活了,西周時期的社會結構與基層民眾力量也得以展現。

隨著成長,「社會」越來越進到個人生活與思索的視野之中,史家逐漸開始以學術研究回應現實。史學與史家身處時代的關聯,乃至於古代/過去與現代/當下的關係也因此映現。

「我生長的時代是一黨專政的時代,是戒嚴的時代。而且不只是一黨專政,是一人專政,一人說了算的時代。那時候,什麼中產階級、資本家都不重要,軍事與政治才是最主要的。中國歷史也是這樣,政治力量那麼強大,社會力量卻幾乎看不到。而我在《左傳》中竟然讀到這樣一種社會力量,就感到好奇啊,也會渴望把這股力量弄清楚。」

年屆80的杜正勝說起當年的意念,仍然鏗鏘有力,彷彿昔日那個對學問與世道懷抱熱忱的青年一直未曾遠去。

「當時的我們沒有機會真正去了解共產黨,我們也不相信國民黨宣傳的那個共產黨。那時候我們年輕人看得到的是國民黨對於軍、政的獨攬,我們不喜歡一黨專政、一人專政,而這也正是中國歷史的一環。我的研究學習與現實環境就這樣結合,產生了城邦時代的論述。」

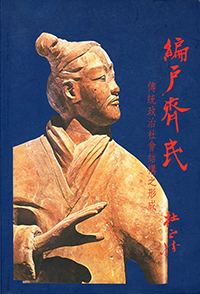

後來出版的《編戶齊民:傳統政治社會結構之形成》 ,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

如此強烈的「選邊站」,會不會在不知不覺中影響對於歷史的解釋呢?

「我就是生活在這樣的環境裡。我所看到的,自然會觸動到我,而讓我去處理這些問題。但我還是守住了一個基本原則:歷史學的要義是『求真』,求真就是要根據資料,有憑有據來講話。」

杜正勝雖然笑說自己仍然是個「史料學派」,但同時也展現出對於自己身為史家不為波濤所撼的操守,自信與無愧的姿態。

【策馬入江湖:入世】

➤從歷史社會到現實社會

回顧少年經歷,凡觸及時間與人物,我們幾乎沒有從杜正勝口中聽到一絲模糊不確定的語氣,彷彿這一切如同他腦中的歷史典故,不曾淡化。隨著研究的輪廓逐漸明晰,內涵逐漸飽滿,臺灣民主化的浪潮也已經向古代史學者的研究室漫淹過去。

「政治跟社會完全是分不開的,絕對不能。過去跟現在也分不開,這是我長期體會出來而形成的觀念。歷史是過去,但不是已死的東西,到今天它還存在,所以我會願意去從政。」

談到從政與政治關懷,杜正勝坦然道出自身抱持的理念和態度,細說起如何從一介書生,逐步跨入公領域江湖,承擔起各種職務。

一直以來,杜正勝專心學術研究,他自比:「我在史語所,就像以前的和尚在寺院裡面一樣。」但他研究社會史,背後其實抱持政治關懷,說是和尚,想必也是非常入世的那種。昔日沉浸在祕笈中的青年終是藝成入世,踏入江湖。

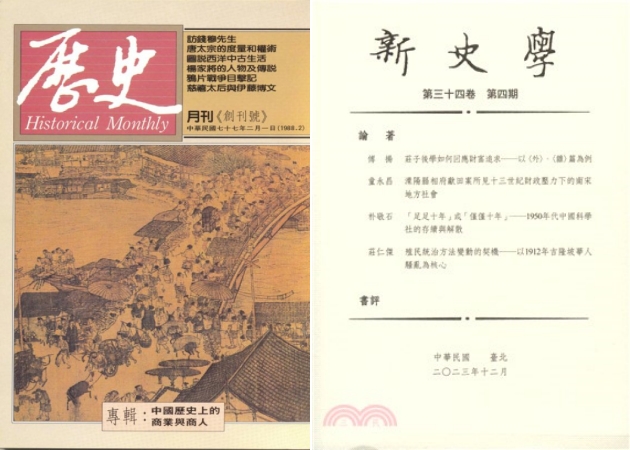

1987年他參與創辦歷史普及刊物《歷史月刊》,3年後臺灣重要的學術刊物《新史學》創刊,這兩份期刊正是他以學術方式展現現實關懷的實質作為。

兩份刊物的發刊詞皆由杜正勝主筆,尤其《新史學》發刊詞更盡現他當年抱負。文中說到史學家當以歷史學工作面對國際變局與即將來臨的新世紀;要有新視野則當有新技術、新觀點;更要有為世人溝通古今,導向未來的抱負。

杜正勝首度針對公共事務發言,是野百合運動時期在《聯合報》呼籲國民黨停止內鬥的評論 。他自忖,大概因為辦了《歷史月刊》,學界外的人留意到他,熟識的報界友人也鼓勵他將看法發表在報刊上,生命史遂開始了新階段。

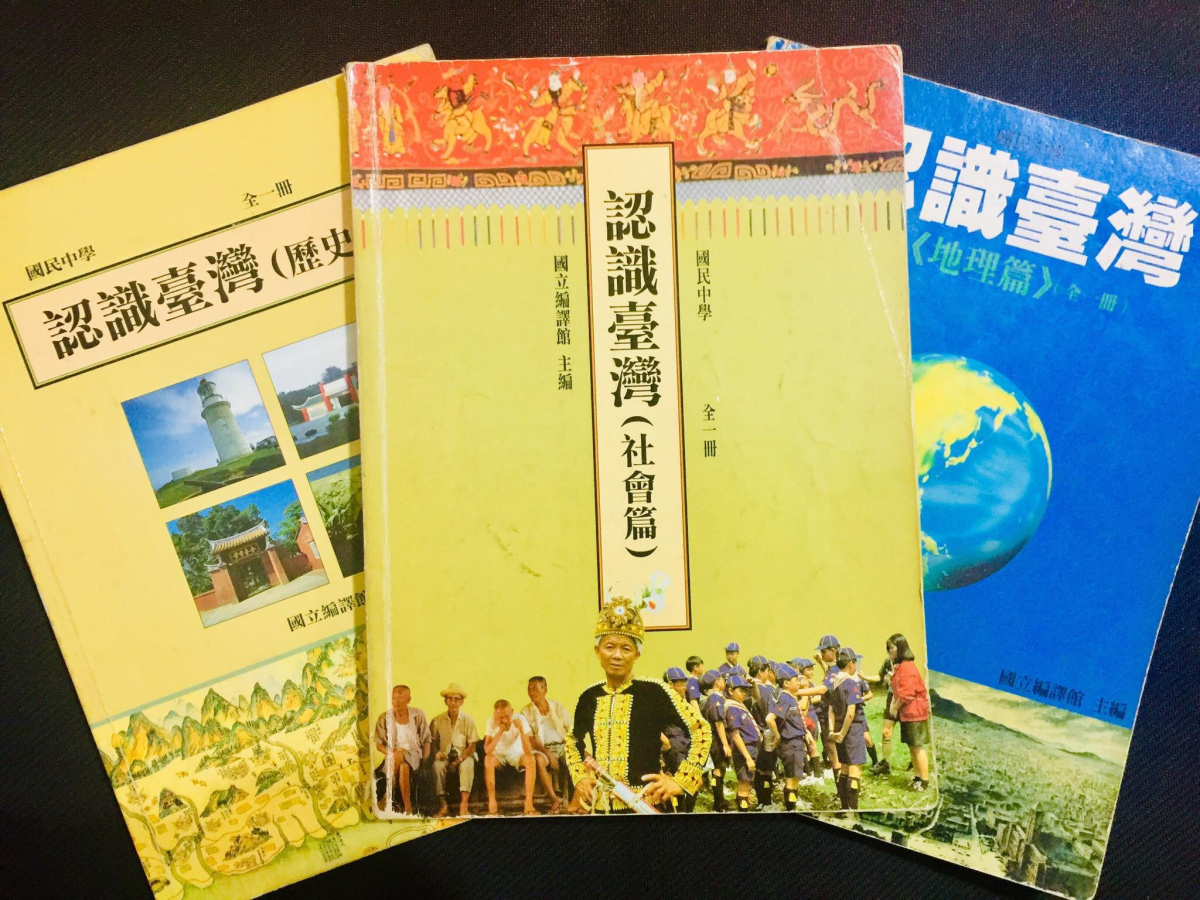

真正讓杜正勝開始被大眾認識,不得不提他參與主編、日後卻引起爭議的教科書《認識台灣》。

他帶著有些冤枉的神情回顧:編輯《認識台灣》一套三冊是國立編譯館的業務。當時館長來邀請時,「歷史篇」已聘妥主編,所以請他擔任「社會篇」主編。

三冊幾乎是各自分頭作業。「社會篇」主要內容定在1950年以後,當時受到批判的日本殖民時期內容,根本不是他負責的。但所有矛頭後來都指向他,並直指他是「李登輝的人」、李登輝就是這套書的幕後黑手。

杜正勝分析,爭議發生在1997年6月,或許因為他在1995年為李總統寫了二二八紀念碑揭幕式演講詞,1996年又為李總統寫了第一任民選總統就職演說詞,所以讓人有些聯想,而成為政爭的藉口。當年引發爭議的教科書內容,如今已成為臺灣年輕人對家國認識的基本框架。

「其實我沒有那麼偉大。」杜正勝為自己在此事中的角色如此定調。他並不認為自己是李登輝的幕僚,他說李總統只在覺得需要的時候讓人來約稿。「就這樣而已。他不下指導,只是給個題目,說是為了什麼,希望我寫一篇。其實我有很大的自由。」這是他認知中與李總統的關係。

杜正勝參政,但不加入政黨,不管是偶爾的文膽工作,或是後來到故宮博物院、教育部任職,都是本著學術研究的原理去完成任務:「就是要先蒐集資料,先研判,再去想辦法跟規劃。在我看來,(從政)是和學術研究差不多的。我是受歷史學訓練的,處理什麼事情也就是歷史學的思考。」當時他也以這些方法和步驟勉勵部會同仁。

也許因為《認識臺灣》的關係,或者加上後來他在教育部推動的歷史課綱,某些人因此視杜正勝為「臺灣史專家」。杜正勝說,臺灣史研究,他到現在仍不敢自居,但對臺灣教育,他自認是盡了一點力量的。

➤重新認識中國

儘管站穩了以臺灣為核心的中心思想,杜正勝並未將原來的中國史學識封印。今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。

問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」習讀中國史也算時間不短的我們,聽到這句話還是很震撼。

杜正勝說起自己在出版社的邀約下,如何在數個月內,將原刊於《古今論衡》的一篇文章擴充成一本面向大眾的讀物,頗有幾分得意。想必也是胸中有世界,文字才能順流而出。

這本書的前身源起於2020年政大第二屆「羅家倫國際漢學講座」,當時講座主題為「重新認識中國」。而其中的想法,又可回溯到90年代以來就逐漸產生的一些體會。那麼,這個「重新」究竟是由何而來呢?

杜正勝說他並非先知先覺者,從小受的教育便是要做「中國人」,無論是知識的內涵或人生的考量,很大部分來自中國。另一方面,年輕時也很自然地將對於社會主義烏托邦的幻想,寄託在未來的中國。

「現在看起來,就是用那個幻想的烏托邦,在心中抵制那個現實中的專制政權。」尤其在90年代以後,他獨自一人至中國各地踏查考古遺址。「一路上,我看到了、接觸到了,發現這個中國跟我所想的很不一樣,跟書本所寫的中國很不一樣。」

在逐步與當代中國的接觸中,杜正勝也意識到群體和個人的差異。80年代他在國外會議上結識中國學者:「作為個人的中國人,他們都是很好的人。但是一碰到政治,就會很不一樣,他們被政治籠罩得死死的,不敢和黨中央不同調。在中國那個社會,一個平民百姓會碰到很多困難和障礙。」

在這些互動、見聞中,杜正勝體認到的中國文化,是官本位文化。而此時正逢臺灣大步邁開了民主化、自由化、本土化的步伐,這就與親身接觸到的中國產生了相當大的對比。

「所以回到學術,我也開始反省:以前所了解的中國,正確嗎?」

為了說明自己想法的轉變,杜正勝唸起南宋文人辛棄疾的一闕詞,其中一句他一直牢記:「求田問舍,怕應羞見,劉郎才氣。」(〈水龍吟 登建康賞心亭〉)

為了表明復國北返之志,辛棄疾以三國時代的典故,說明南方只是暫居之所,不值得也不應該耗費精神於置辦不動產。

「我非常欣賞這兩句話,我青壯時期都不主張買房子——我現在還有自己的地方可住,完全是因為太太決定要買房子,果如我說的租房子就好啦,我現在會是無殼蝸牛。」

他臉上的笑容彷彿在嘲笑自己年輕時的傻氣,卻也讓我們看到當年那份知識分子的風骨和志氣。後來,當他的臺灣主體意識成形,再想起這幾句話時,更生出了另一種想法:當年的辛棄疾之所以不願置產,正是因為他一心北伐,對於讓他落腳、安居的南方之土從未產生認同。

正因為有了這樣的反省,杜正勝回想讀過的中國書,重新思索中國的特質。

在《中國是怎麼形成的》書中,杜正勝闡釋中國的特質——政治與經濟互相為用,但主動權掌握在政治上。因此,凡事以經濟出發,講究效益,計算成本的西方人,才會一直難以了解中國。

杜正勝說:「唸歷史你就會感受到這個。」而20世紀以來中國逐步形成的「民族國家」,在他看來似乎比「帝國」更成問題。

「帝國」原是在多民族的基礎上,以多元制度和多元文化交織佈置而成。杜正勝說:「真正的帝國,是會適應不同的需要,而有不同的法律的。」然而,「當清帝國滅亡,中國進入民族國家(National State),成為中華民國,創造了『中華民族』這個神話,變成單一民族的國家,並以此為信念,將全域編戶齊民化,就造成了往後的難局。」

➤與歷史為伍

讀歷史的樂趣何在?現今世界資訊的流動愈形便捷,時間感越來越快,人也離過去越來越遠。身為古代史專家,杜正勝會給今日的讀者與學子什麼樣的建議,以親近這些越來越遠的文明資產?

「主動的閱讀是培養對知識產生興趣的重要能源。」更要緊的是,必須縱觀全局,不可見樹不見林。得在掌握「結構」、「骨架」的前提下,再搭配字典、詞典去做細部解析。

在他看來,無論是現代文或古代材料,解讀的原則是一樣的。「結構」、「骨架」是這套功夫心法的要訣,當年他為歷史學謀劃的新格局也是依據此思維。順著這樣結構性的思考,他不認為所有人都應該做一樣的事、讀一樣的書,人文社會和自然科學應該有不同的設計和要求。

「『樂趣』也是要分不同層次的。小學生有小學生的樂趣,中學生有中學生的樂趣。在各自的程度自有他們能理解、能接受的東西,那自然會感到有趣。」

強調個別性的不可忽視後,杜正勝將問題轉換到普遍的「一般人」上,那就是:「一定要先去思考,歷史(過去的事情)和你、我現在有什麼關係。」

他舉成語「切膚之痛」說明,今日的情勢,若是能與歷史事實相參照,則無論贊否、敵友,歷史都將因著這樣的思維路徑與你產生關聯。而無論立場為何,都要將所見事實反照至本心,而後去問自我的感受,是否真能認可如此的作為。

這樣的比擬,想必反映出他一路行來,現實與過去加諸在他身上的「痛感」。

說著說著,他又丟出一個出自《莊子》的故事:三千年神龜是願意死了以後,身披錦緞被供奉於宗廟上,還是寧願在泥巴裡甩著小尾巴活著?莊子藉此反問請他出仕的楚國官員,以表明自己身在江湖之志(註)。 杜正勝確實很擅於用典故、說故事,而他個人的決意也寄寓其間。

【隨緣的拳擊手】

訪談的兩個半小時期間,杜正勝一口水也沒喝。他侃侃而談,表述清晰,信念堅定。除了髮色白了一些,歲月似乎沒有在他身上留下太多痕跡。

「剛毅」或許不是人們第一眼看到杜正勝會下的評價,但從他面對那麼艱澀的史料重建出的歷史,從他為博物館和教育帶來的改變,從他對學生的訓斥,從他的眼神,那的確是我所認識的杜老師。

訪談結束後,我們圍坐在他「殖民地」上的小小几案閒話。放下家國使命、知識分子情懷,他說:「你們最重要的,還是要鍛練身體。」

「老師都怎麼鍛練呢?」

「練拳擊啊。」語氣自然得像順口說起三餐日常。

他從研究室拿出使用多年的拳擊手套,說明器具,解釋練法。手套之外,另一個角落還有一堆健身器材。指著說著,他忽而隨手便抄起滾輪,伏地推了起來。這一連串舉動帶給我們的震撼度,完全不亞於當年唸拜讀他大作的心情。但轉念一想,揮拳的硬氣,也許正呼應他性情的剛毅。

在談到學術研究與政務工作之間的關係時,杜正勝幾度展現出柔韌的一面,提及很多事情來自大環境中的機緣:「突然會有一些事情找到你,或是你會遇見什麼人事,這是無法預料的。」

但另一方面,他也認為無論是過去與現在,學術與問政之間,都存有潛在的聯繫。「當你碰到事情,必須抉擇是不是接受;接受了以後,又怎麼處理。這將會形成你自己的歷史。」

這就是杜正勝,沒有習慣將所有的一切歸於自己的真知灼見,卻永遠有自覺與現實不斷進行對話的史家。●

|

|

|

作者簡介:杜正勝 |

中國是怎麼形成的:大歷史的速寫

中國是怎麼形成的:大歷史的速寫

■瑞典兒童文學家林格倫的經典繪本《黃昏國度》(

■瑞典兒童文學家林格倫的經典繪本《黃昏國度》(

話題》那幾乎是浪漫的:關於勒卡雷最後一本小說《銀景莊園》

一天早上,倫敦西區,滂沱大雨中,推著嬰兒車的年輕媽媽,將一封信交給一名年長的男子。同一天上午,東英吉利外海岸的濱海小鎮,書店老闆到咖啡館吃早餐,遇到昨晚造訪書店的奇妙顧客。在短短的篇幅裡,讀者馬上查覺:年輕媽媽的信是替自己母親送的,她並不認識年長男子,這事還瞞著自己的父親;而奇妙顧客在前一晚不但提出讓書店老闆很感興趣的經營企劃,還是書店老闆父親的舊識。

《銀景莊園》如此揭開序幕。

二次大戰1945年結束,世界在1947年進入冷戰時期,直到91年蘇聯解體為止。間諜在戰爭期間工作,在冷戰時更加活躍——勒卡雷(John le Carré)的許多著名作品,背景都是近半世紀的冷戰時期,例如奠定他大師地位的《冷戰諜魂》,或者從英國諜報核心「圓場」(The Circus)一路擴延到全球間諜爭鬥的「史邁利三部曲」。

戰爭或冷戰時的間諜行動看似大國政權間的勢力博奕,但勒卡雷的重點從來不在簡單地透過政治主義將不同陣營正邪二分,而在角色位處所屬組織、生活環境,以及私己個性與人際網路之間的種種衝突。因此,冷戰結束之後,勒卡雷並未停筆,《巴拿馬裁縫》突顯了間諜活動內裡的荒謬、《永遠的園丁》指出間諜活動並不只在戰時的軍政領域進行,《摯友》則盡訴信念被利用、輾壓之後拋棄的哀傷。

或者像《銀景莊園》。

2020年底勒卡雷去世,遺稿《銀景莊園》經其子整理後在2021年10月出版,是他的最後一部小說。在勒卡雷的小說作品中,《銀景莊園》字數相當少,只比他在20世紀60年代初期出版的首兩部作品多一些。上述幾部知名作品的篇幅都很大,連其中故事相較單純的《冷戰諜魂》都比《銀景莊園》厚。對初入勒卡雷世界的讀者而言,這樣的篇幅相對友善,角色關係不至於太過複雜,情節也容易進入。

而喜歡勒卡雷的讀者應也不會失望。

送信的年輕媽媽與遇上奇妙顧客的書店老闆,兩條故事線隨著劇情發展逐漸連結。從這兩個角色的年紀看來,他們不可能直接參與冷戰時期的間諜活動,但這不代表他們的人生不會被當年的種種牽動。

這兩名角色並不是「間諜」,不過一如勒卡雷其他小說裡在情報鏈末端活動的間諜,他們接收了某些指令(可能偽裝成朋友的請求或者熱心的提案),提供了某些助力。他們可能隱約感覺到一切與某些過往有關,但不想正視,或者找不出足夠堅實的基礎堆疊懷疑。

他們並不知道,自己提供的那些協助,都有與表面不同的另一層用意,同時他們已被捲入一樁調查——情報單位認為現今幾乎已經停止運作的情報環節當中有個洩密漏洞,查緝正在悄悄進行。

是的,篇幅雖短,《銀景莊園》仍然相當「勒卡雷」。

個人信念與組織立場的拉扯(除了政治之外,勒卡雷的間諜執行任務常常都伴隨相當私人的理由),對命令及自我各種價值標準的質疑(不只背叛、欺騙等等個人道德問題,勒卡雷筆下有許多間諜懷疑過自己的行動究竟有沒有意義),利用日常交際建立的資訊流通管道,政府單位對諜報人員的處置方式……這些在勒卡雷作品當中時常出現的元素、反覆辯證的題目,《銀景莊園》裡一應俱全。

不過,與過往的名作相較,《銀景莊園》有個勒卡雷小說少有的特色。

今日的間諜活動依舊持續,但形式已經大不相同,透過網際網路相關技術進行的情報蒐集、資訊攻擊、滲透與誤導等等比例越來越高。勒卡雷後期的作品時空背景雖然也移往21世紀,但較少處理這些使用現代科技的間諜活動。他聚焦在必須由人親自處理的狀況裡,也回頭檢視過往行動在現今留下的影響。

這是回顧,也是反省。勒卡雷並不美化間諜活動,在很多故事裡,它甚至不是為了達成更遠大目標的「必要之惡」,攪和在裡頭的角色,大抵確定不會有太好的下場。倘若勒卡雷還在世,《銀景莊園》可能會寫得更長——別的不提,書店老闆帶著謎團的過去就該有更詳細的交代——不過,在這個輕巧結束的故事末尾,勒卡雷表現出罕見的溫柔。彷彿他在嚴厲檢視間諜生活一輩子之後,選擇了一個平靜的和解姿態。

那幾乎是浪漫的。●

Silverview

作者:約翰.勒卡雷(John le Carre)

譯者:李靜宜

出版:木馬文化

定價:340元

【內容簡介➤】

作者簡介:約翰・勒卡雷John le Carré

英國著名小說家,原名大衛・康威爾(David Cornwell),1931年生於英國,18歲便被英國軍方情報單位招募,擔任對東柏林的間諜工作;退役後於牛津大學攻讀現代語言,並於伊頓公學教授德文及法文。1958年進入英國軍情五處(MI5)工作,兩年後轉調至軍情六處(MI6),先後派駐德國波昂及漢堡,並在任職期間寫下《死亡預約》、《上流謀殺》,以及首部暢銷全球之作《冷戰諜魂》。

勒卡雷在1964年離開軍情六處後,即全心投入寫作,作品不僅廣受全球讀者喜愛及各大媒體推崇,更因充滿戲劇懸疑張力,已有十餘部改編為電視劇及電影。

勒卡雷一生獲獎無數,最重要的包括1965年美國推理作家協會的Edgar Awdars、1964年獲得英國Somerset Maugham Award、James Tait Black紀念獎等,1988年更獲頒英國犯罪作家協會CWA終身成就獎,以及義大利Malaparte Prize等,其內斂而深沉的寫作風格更是確立了他在20世紀類型文學領域的崇高地位。

2016年,他以《此生如鴿》一書細膩講述個人經歷,是瞭解勒卡雷其人和其筆下諜報世界、人物及各部作品的精彩回憶自傳。2020年12月12日,勒卡雷逝於英國。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量