2024母親節.自由之家》演員林辰唏:千萬別當完美「好」媽媽,照顧好自己,就有能力照顧孩子

「哈囉,我是仔仔。」演員林辰唏爽朗率真的聲音在電話那頭響起。進入正題前,林辰唏聽到被劃分為作風「不傳統」的媽媽,好奇反問:傳統與不傳統的界線存在嗎?對她來說,每個母親關愛孩子的方式有所不同,但本質一樣:「照顧小孩,完全是出自個人責任,和對孩子的愛的作用。」

以前,林辰唏卻沒想過這輩子會成為一個媽媽。

➤當兒子問她:「你為什麼不想要小孩?」

幾年前,和朋友聊天時,林辰唏說自己原本從沒想過會生小孩——還原當時的說法是:「我發誓我這輩子不可能會生小孩,我不想要小孩。」當她意識到兒子Bio一字不漏聽見對話時,已來不及踩煞車。

「一開始很緊張,想說『啊,糟糕!他聽到這段話會不會很受傷,覺得自己不重要?』」林辰唏第一時間擔心Bio的情緒反應,但他所做的第一件事,是提問:「你為什麼不想要小孩?」

林辰唏選擇誠實以對:「因為我覺得自己不會是一個很好的媽媽。我不想要長大。」當時Bio用稚嫩的眼神抬頭看著她:「不,你已經是很棒的媽媽了。」不到一分鐘的簡短問答,卻讓林辰唏感受到無比強大的支持力量。

如果沒有堅實的信任與愛,雙方不願意拋開大人與小孩的身分框架,這段愛的對話交流便無法成立。

她跟Bio的對話交流,是兩人還沒見過面,就先隔著肚皮開始了。

➤「我愛你,為什麼我要花錢讓你受苦?」

林辰唏有一次接下電影工作,得出國拍動作戲。當她後來發現自己懷孕了,便在出發前一晚,跟還是腹中胎兒的Bio說:「這個任務很困難,如果這7天後,你想要繼續跟著我,那我們就一起走下去。但如果你覺得沒辦法承受,我也完全可以理解。」幸好電影順利殺青,她跟Bio沒有失去彼此。

「後來忘了我跟誰分享這一段,他聽到就超級生氣!氣了一整晚,不跟我睡。」林辰唏笑著說。

Bio是氣她怎麼可以提出放棄緣分的選項嗎?林辰唏答,他在意的是——怎麼可以不愛惜妳的身體!

「他知道我們不可能會不愛他或拋棄他,所以不會有『你怎麼會叫我走?』的心情。但從小我們就常常跟他講,身體是陪你行走天下的重要工具,要好好照顧。所以當他聽到這個故事,他覺得我犯了大忌,『平常跟我講那麼多,自己都沒做到,天啊!』」她唯妙唯肖模仿Bio受不了的口氣,氣氛一片歡樂。

注重健康是身為家長的林辰唏,對孩子絕不妥協的堅持。當Bio走進商店看到滿滿糖果洋芋片,問林辰唏為什麼都不買零食,林辰唏的反應又是什麼?

「我就唸出成分表,讓他知道這些東西的製造過程用了什麼,對身體沒好處,可能造成肚子痛,或改變身體的平衡。」林辰唏模仿當時的口吻:「我愛你,為什麼我要花錢讓你受苦?」

年少時,林辰唏曾因作息及飲食失序,飽受皮膚疾患之苦,改善習慣復元後,意識到健康的重要性。5年前母親罹癌離世,期間曾親自照護的林辰唏,悲傷之餘亦感到強烈衝擊,後來也養成定期健康檢查、規律運動、營養攝取均衡的習慣,也對Bio耳提面命要照顧健康。

「我媽生病的時候,讓我了解到沒有照顧好身體的代價,其實是非常、非常可怕。所以我都會跟Bio說,隨時要去追蹤身體的需要。有需要,那你買沒關係。如果自己都覺得沒好處,那就不要選擇。自己評估,不是來問我。」她自認不是教條主義者,但有義務要好好說明,讓孩子觀察自身狀況後抉擇,不必事事尋求同意。

➤永遠退到孩子的後面去,做接住他的人

林辰唏生長於單親家庭,母親為撫養兩個女兒,白天當會計,晚上得到賣場兼差,身心都像繃緊的箭弦,教育方針則是「小孩有錯就打」。但林辰唏跟伴侶林導演堅持不打罵。Bio看到林辰唏氣到七竅生煙,還會主動伸出手臂:「打我是不是就比較開心?那你打我好了。」這讓林辰唏又好氣又好笑,回說:「我才不要打咧!」

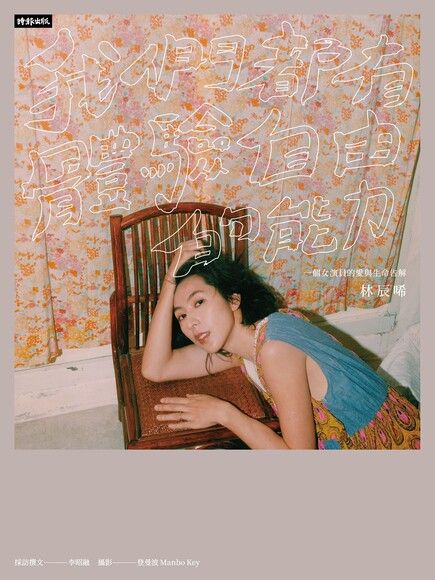

成長過程橫衝直撞的林辰唏,因為愛挑戰權威而被國中老師認定為太妹,要求母親到校會談。這更激起她將錯就錯的叛逆好勝心,翻牆翹課、各種違規事項樣樣來。她在2023年出版的新書《我們都有體驗自由的能力:一個女演員的愛與生命告解》寫到,直到在母親病榻前,她才坦白這一輩子都是想要獲得母親認可。

真相是,我很需要她的認同,我想要她以我為榮,我希望她能陪我度過失意和挫折的時候,我渴望她的溫柔陪伴,我想看見她的笑容。

(中略)有天,媽媽用她僅存的模糊意識,請看護幫她錄了一段影片給我。影片中她對我說:「寶貝妳知道嗎?其實妳做得很好了,每一件事情都很好,妳不需要再逼自己。不要像我一樣,要相信自己。」這段話,完結了所有傷,回歸到一個母親對女兒純粹的愛。

這段經驗也影響她與Bio之間,追求對等的相處模式:「我知道不被了解的痛苦,這讓我想要貼近他、了解他,讓他去理解跟靠近這個世界,一路這樣長大。我一直提醒自己,要永遠退到他的後面去,只要做接住他的那個人就好,不是在前面帶他。他有自己的世界觀跟經歷,應該把他當作一個『人』,而不是一個小孩。」

問到會跟Bio談性向、自己性向流動的事嗎?林辰唏態度開朗坦然:「性向在我們之間是非常輕鬆的一個話題。我有跟兒子聊過,我喜歡女生、喜歡女生的什麼,但我也很喜歡男生、喜歡男生的什麼。」身為家長,她不會將LGBT的性向特殊化,而是一視同仁,對孩子強調:「每個生命都有自己的樣子。」

➤別把成為「好」媽媽作為人生目標

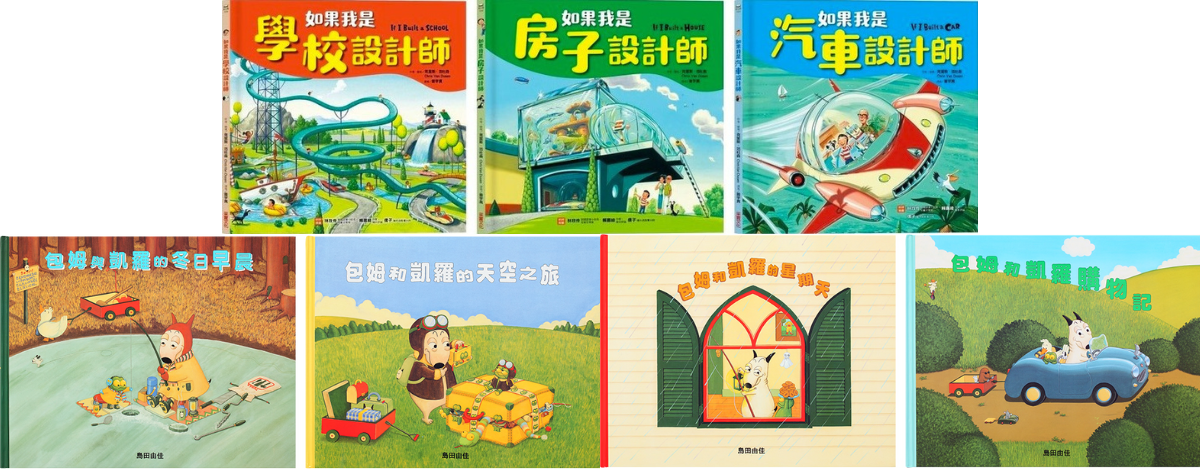

2020年10月,林辰唏成為《媽媽寶寶》Podcast駐站故事大使,並創辦個人Podcast節目「Bio媽咪講故事」。這份初衷,來自於和Bio長期收聽的「Dada阿姨說故事」主持人過世,節目停擺。「我就想,有沒有可能自己做這件事?」林辰唏抱著用朗讀聲陪伴孩子的念想,潤稿、唸讀、錄製、剪輯都自己來,後來忙於工作,一年後止步於第31集。

林辰唏笑著分享停更後,Bio如何督促她:「『你都沒有考慮你的聽眾嗎?你到底在幹嘛?』我說,可是現在很多很棒的故事平台也很好聽啊。他說,『你就是懶惰!』我說,不錯了啦,媽媽也錄了31集啊!夠你聽了吧?」現場又是一陣歡笑。

林辰唏打開話匣子,說起跟Bio平時的共同興趣:「我們常常一起聽國際新聞!前陣子南韓醫生罷工事件,他覺得醫生很辛苦,工作時數很長,應該讓醫生在正常的時間好好休息,不然怎麼幫別人看病?」擅長舉一反三的Bio,也提到平時自我照護的責任,「大家好好照顧身體的話,那醫生就不會那麼辛苦。」

林辰唏認為,面對複雜的議題與事件,家長應信任孩子有獨立思考的能力:「小孩會用澄澈的眼睛去看穿一切,其實孩子真的沒有那麼傻。」

她也隨著孩子的求知慾,拓展閱讀範疇:「他有太多想要了解的事了,當我發現自己傳遞知識的過程,是他學習的樣本,那就變得很重要。」從前為了演員功課閱讀文學小說來鑽研人性的林辰唏,成為母親後,長出對於哲學、科學、心理學、中醫感到好奇的觸角,也會找符合時事、與自然環境相關的書來讀。

訪談最後,她想呼籲各位母親:千萬別把成為完美的「好」媽媽作為目標。

「『成為好媽媽』非常痛苦。在意跟想要成為的模樣,中間會有個需要去演進的過程。如果生命中有『理想』的樣子要去達成,你可能離自己越來越遠,所以千萬不要成為好媽媽,只要成為能夠照顧好自己的人,就有能力照顧好小孩了。不管怎麼樣我們都盡力了。」林辰唏溫柔地說。

➤訪問Bio

Openbook:在Bio心中,辰唏是個怎麼樣的媽媽?

Bio:我心目中的媽媽是會支持我往前的動力。有時候會跟我吵架,有時候會讓我不開心。跟她相處,我得到了真正的愛。

Openbook:有沒有想要推薦給大家閱讀的書?為什麼?

Bio:我是喜歡《艾瑪的午夜謎團》,也是《世界需要怪小孩》作者。推薦《艾瑪的午夜謎團》是因為它很懸疑、很有趣,它很讓人恐懼,就會覺得,「嗚!到底是什麼?」而且主角的朋友希薇,轉變非常大。

➤林辰唏的推薦書單

- 《爺爺的天堂筆記本》,吉竹伸介作、繪,許婷婷譯,三采出版【內容簡介➤】

推薦對象與原因:推薦親子共讀。吉竹伸介用一個完全不一樣的視野去講述死亡,讓死亡變得很好玩!看完這本書的時候,我們兩個就想,那我們也來畫我們的天堂筆記本!

- 《愛思考的青蛙》,岩村和朗作、繪,游珮芸譯,上誼出版【內容簡介➤】

推薦對象與原因:推薦給孩子。很喜歡岩村和朗筆下那隻小青蛙,看待事情的幽默感。

- 《從搖籃到搖籃:綠色經濟的設計提案》,威廉.麥唐諾、麥克.布朗嘉著,野人出版【內容簡介➤】

- 《身體的秘密語言:療癒致病的情感、心理與能量根源》,尹娜.西格兒著,楓書房出版【內容簡介➤】

- 《心靈的傷,身體會記住》,貝塞爾.范德寇著,劉思潔譯,大家出版【內容簡介➤】●

受訪者簡介:林辰唏

1990年生,暱稱仔仔或林仔仔,台灣女演員。2008年因拍攝機車廣告「彎道情人」中的亮眼外型受到矚目。曾拍攝多位港台歌手MV,包括五月天的〈突然好想你〉、方大同的〈小小蟲〉等。爾後開始拍攝電影、舞台劇,包括《第36個故事》、《消失打看》、《翻滾吧!阿信》、《殺手歐陽盆栽》、《神農氏》、《最後一封情書》等等。2013年因電視劇《罪美麗》入圍第48屆電視金鐘獎最佳女主角。2021年以迷你劇集《第一次遇見花香的那刻》拿下第57屆電視金鐘獎迷你劇集/電視電影女主角獎。2020年開錄Podcast節目「Bio媽咪講故事」,緩慢更新中。

2024母親節.寫故事的新住民》武豔秋:透過故事提升孩子自信,創造雙語學習環境

現身Openbook辦公室的武豔秋,眼神明亮,打扮樸素簡單,舉手投足間散發文靜羞怯的學生氣,很難一眼看出來她已是母親。

愛好閱讀、親近自然,喜歡科學的武豔秋,從小住在越南西南部的農村,在爺爺奶奶照顧下成長。大學畢業後,進入電子公司工作。她從小對於島國台灣與日本感到憧憬和嚮往,透過友人介紹,與台灣男友自由戀愛、決定結婚。

「我喜歡旅行,可是我是暈車體質,沒辦法想像到處旅行的感覺。可是,讀書如同不用出門、不用搭車的旅行。每次閱讀就像是到了完全不一樣的空間,好像另一個全新的世界,在你腦海裡不斷的轉動。」容易暈船、暈車、暈飛機的武豔秋,2016年毅然決定搭機航行1709 公里,橫越南海,落腳台灣。至今,大女兒快7歲,小女兒也5足歲了。

➤左手寫中文,右手寫越南文

來臺之前完全不會中文的武豔秋,修讀完臺師大語文中心華語學程後,考入臺師大華語文教學系,2022年順利畢業,取得人生第二個學士學位。雖然自稱「有時候還是覺得自己說得不太好」,但現在的她咬字清楚,發音略帶越南腔,對答如流,更活躍於為新住民主辦的繪本工作坊、文學獎。

她用越南文寫虛構小說,〈玫瑰的回憶 Ký ức hoa hồng〉述說移工母親的喪子之痛;〈殯儀館前鳥鳴聲Tiếng Chim Hót Trước Nhà Tang Lễ〉寫從越南嫁來台灣,遭丈夫遺棄後暗自把孩子生下來的大體化妝師。她用中文投稿,寫20年來一直帶在身邊、兒時母親手工縫製的筆袋;寫在自己12歲時過世的爺爺,也寫奶奶最拿手的家鄉菜魚露香茅,寄託2020年親愛的奶奶逝世,沒能見到最後一面的哀痛與感懷。

曾以「文學獎常勝軍」名號受邀到廣播電台分享的武豔秋,謙稱得獎是「運氣好」。她說,其實中文並沒有比日文難學。原來,武豔秋早在熟悉中文之前,就學過日文。

➤學中文的啟蒙,竟來自日本動漫與漢字?

「以前很喜歡日本動畫卡通,所以高中的時候自己摸索學日文、看漢字,我就學了一千多個Kanji(漢字)。」她最喜歡的日本動畫是《海賊王》(現稱《ONE PIECE~航海王~》),「小時候就最喜歡,它正能量很多!」

為了看懂動畫自學日文,讓武豔秋發現中文跟越南文的相似。她笑說:「越南話跟中文語法結構很像,主詞、動詞、受詞,所以我比同班同學學得快一點,得到小小成就感。」

在什麼機緣下開始以中文寫作呢?武豔秋說:「師大語文中心的老師,有時會發散文給我們看,我就覺得,『欸,中文的散文滿漂亮,滿感動的。』」當時,她勤於練習寫短文,學以致用,將課堂教受過的詞彙跟文法串在一起,變成故事。「老師看了作業,就對我說,『你寫得很好,以後還可以繼續寫。』」得到口頭鼓勵後,武豔秋萌生以中文寫作的想法。

(武豔秋提供)

➤與女兒們的閱讀時光

從小喜歡讀故事、有「文感」的她,老家卻沒有太充沛的圖書資源。

武豔秋回憶,在越南時,得騎單車兩個鐘頭才能抵達圖書館,有時大老遠跑去,到達後才發現天氣不好,圖書館閉館,只得灰頭土臉再騎回家。高中時無聊得發慌的武豔秋開始寫作聊以自娛:「鄉下沒什麼好玩,寫故事自己看,打發時間。農村小動物很多,我很喜歡花花草草,就地取材來寫作,發揮想像力,寫動物世界的故事。」

成為母親後,她時常去市立圖書館借閱繪本:「我覺得台灣圖書館太棒了!有很多好看的書,太漂亮了!我看到漂亮的繪本就借回家給女兒看。」鼓勵孩子閱讀之外,她也時常陪伴孩子聽故事節目,從中華文化經典、莎士比亞、小王子、老人與海、紅髮安妮,無所不包。

「姐姐(大女兒)喜歡自然的書,昆蟲、鳥類、花花草草都很喜歡,最近她讀兒童百科全書。妹妹喜歡聽《唱唐詩》的節目,因為她很喜歡唱歌。我們家有一本小小的《唐詩》,有可愛的插圖,她常翻來翻去,記得哪張圖搭配哪一首詩。」武豔秋說。

武豔秋平時為求效率,都跟女兒們講中文。不過,自從開班授課教越南語後,她也更有意識地希望透過日常對話、唱越南兒歌及童謠,讓女兒們熟悉母語——不懂語義沒關係,至少先鍛練發音咬字。此外,她也會在讀中文繪本時,現場教女兒們有興趣的動物,以及一般動詞的越南語:「動詞很重要,我先從動詞跟他們喜歡的動物來翻譯,讓她們有個印象,以後學比較快。」

除了讀故事、聽故事,「編故事」也成為武豔秋為孩子建立自信的方法。

➤擅長編故事的媽媽,以及自行加長連載的女兒

受訪過程中,武豔秋數度提到自己如何為新二代身分的女兒們機會教育、「打預防針」:「我很擔心別的孩子排斥她們。我都跟她們說,有時候一個人排斥妳,或是說妳的壞話,不代表妳不好,而是他們用欺負別人,換來自己的優越感。妳要知道背後的原因,才不會被他們傷害。」

有天大女兒回家,提到自己將在戲劇表演「白雪公主」扮演草地跟白雲,同學則扮演主角。

武豔秋為女兒演出「沒有用的角色」打抱不平,一問之下才知道女兒讓出主角是為了討同學歡心,讓同學願意教她繪畫。武豔秋聽了,開始滔滔不絕鼓勵女兒:「沒關係,人類以前沒有藥就是吃草來治病,對不對?你當草,也是優秀的角色。當白雲就更了不起了,孫悟空駕觔斗雲,還有神仙的祥雲!你想想看天上那麼高,如果神仙沒有雲,那他們怎麼飛?一掉下來就摔死了。」讓大女兒聽了感到演出角色很有價值。

另一次,則是姊妹倆跑來問:耳朵外側的小肉球(副耳)是什麼?她又再度發揮編故事的功力,她告訴女兒:「妳知道嗎,妳上輩子是銀河的美人魚,這耳朵邊的小肉球,是妳的珍珠。」說法生動得讓女兒深信不疑,到學校四處跟同學炫耀:「我以前是銀河的美人魚,這是我的珍珠。」

武豔秋背後的苦心,其實是擔心女兒們自覺跟別人不同、差人一等,也擔憂其他孩子會小題大作,排擠姊妹倆。沒想到,後來大女兒入戲太深,不但將不存在的前世記憶加上豐富設定,還會自行連載:「好想念銀河的世界」、「我以前在銀河的世界都煮貝殼來吃!」讓武豔秋哭笑不得,「我編故事,她繼續跟我一起編。」

直到某日大女兒語出驚人,對媽媽說:「我想回去銀河的世界。」這才讓武豔秋把故事的雪球滾得更大:「我就說,『不可以,妳既然來這裡,就要認真活完人的一輩子,要活完100年才可以回到銀河的世界。如果中斷就沒辦法回去,還會下地獄。』」讓大女兒失望不已。但過了一陣子,又恢復如常了。

「最近大女兒一直跟我分享,她在銀河的世界當美人魚,尾巴是什麼顏色。」武豔秋說完忍不住笑出來。

最後,武豔秋拿出一本繪本。這是她參加國立新竹生活美學館「新住民暨移工母語繪本創作培力計畫」,和女兒們用一個月時間,同心協力畫寫出來的自傳性作品《路 đường》,裡頭記載了她從小到大的生命時光。比起媽媽的生命故事,女兒們著眼的卻是一隻戲份不少的白貓:「以前爸爸送你一隻貓,為什麼現在我們不能養貓?」

愛貓的武豔秋說:「其實我剛來臺灣的時候,我老公想買貓給我,後來兩人到貓咖啡廳,才發現我對貓毛嚴重過敏。」所以她讓養貓的心願在紙上成真嗎?她忙不迭笑說:「對。」一邊注視全家福(與貓)的圖畫,綻放燦爛的笑容。

➤訪問兩位女兒

Openbook:在妳們心中,武豔秋是個什麼樣的媽媽?

兩位女兒:媽媽是一個很漂亮很溫柔的人,我要謝謝我媽媽一直照顧我。我媽媽是很好的媽媽。我最希望媽媽生氣的時候,不要一直打我屁股。我喜歡媽媽。媽媽很像一個電視機,變來變去,一會兒被惹怒,一會兒就開心。

➤武豔秋的推薦書單

推薦對象與原因:推薦家長閱讀。我從這本書得到很多啟發。孩子就像個小種子,要有耐心,不能太急躁,也不能太過度保護,以後就可以像小花苗,萌芽、茁壯、開花。告訴自己不要太過度擔心,也不要對孩子太過度嚴格。

推薦對象與原因:推薦親子共讀。這隻貓活了很多次,也死了很多次。跟孩子讀這本書的時候,她們一直哭,說為什麼貓那麼可憐,死那麼多次?淹死、被箭射中而死,被割死,可是牠總是不幸福。最後找到自己的真愛,活完那輩子,就沒有再活過來了。我就對她們說,有時候人跟貓一樣,會遇到很多痛苦挫折,可是如果找到我們真正愛的人,身邊有愛我們的人,就可以幸福快樂地活完一輩子。

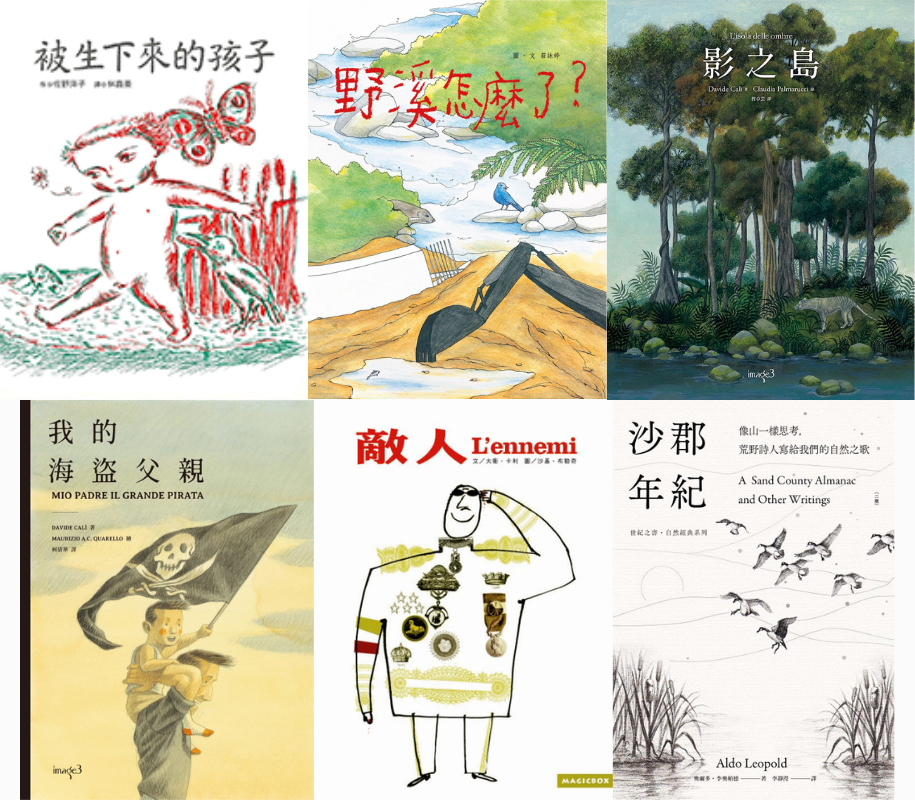

推薦對象與原因:推薦親子共讀,從另一個角度讓孩子了解為什麼會發生戰爭。我跟孩子說,有時候別人告訴你的也不一定是真的,要好好思考。很多東西會矇騙你,讓你看不到真相,所以要多觀察,獨立思考,而不是跟著一群人一起走。我跟她們說,世界正在發生戰爭,所以要珍惜這個和平狀態。雖然妳們現在是小朋友,但以後妳們長大了,希望妳們可以保持獨立思考、清醒的頭腦,才不會被騙、被利用。●

受訪者簡介:Vo Thi Diem Thu 武豔秋

來自越南,從小熱愛自然和文學,在越南的大學專攻理工,後與台灣丈夫自由戀愛,2015年來台落地生根。喜愛寫作,寫作養分來自童年,透過寫作來抒發對故鄉的回憶與思念。2017年進入臺師大語文中心學習華語,2019年就讀臺師大華語文教學系,現已畢業。目前和丈夫、一雙可愛的女兒過著平凡的生活。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

【2024母親節特別企劃】系列人物專訪

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量