童書短評》#119 陪孩子在純粹圖文裡弛放、奔馳

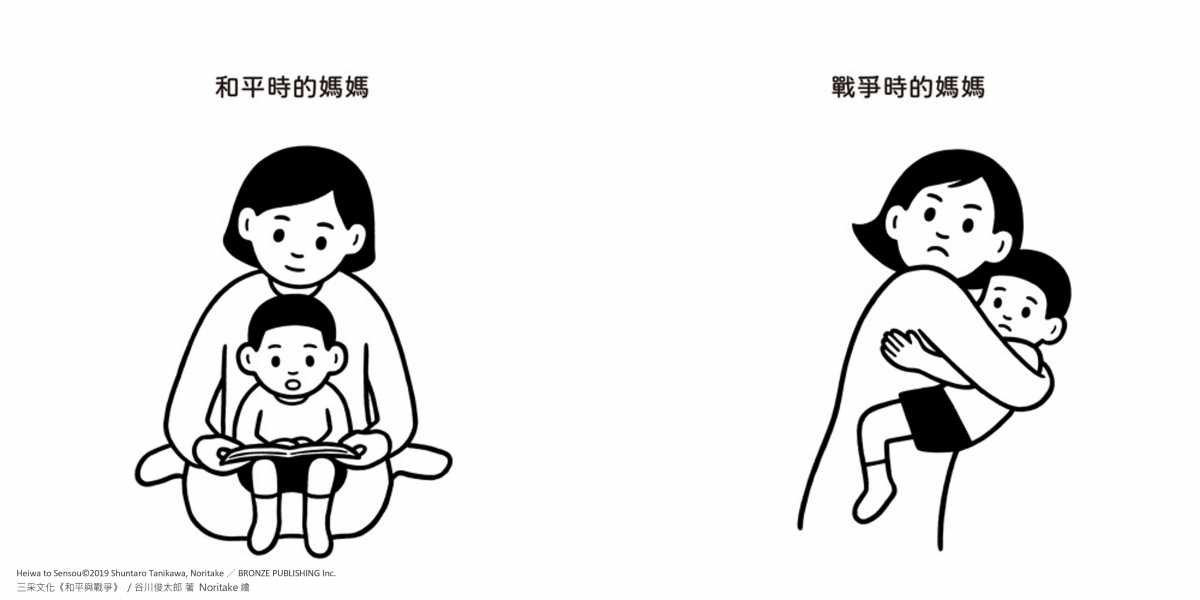

●和平與戰爭

へいわとせんそう

谷川俊太郎著,Noritake繪,游珮芸譯,三采文化,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

越是簡單,越有力量,這本書一針見血描述戰爭,即使是小小讀者也能心有所感。清爽白皙的頁面上,左右對比的短句與清淡的黑白線條訴說著「和平時的我」與「戰爭時的我」 有什麼不一樣,孩子一眼就能感受那迎面而來的震撼變化,並一頁頁把焦點從「我」推至「家人」、「盟國」、「敵國」,拉高角度越過衝突悲傷,望向永恆的太陽與希望。寥寥數語,靜靜定格,卻清楚傳達了強而有力的呼喊,闔頁之時,會有更多的省思與想像浮現心上。【內容簡介➤】

●最大的草莓蛋糕

金怡妃、劉清彥著,蔡侑玲繪,親子天下,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

牛奶糖、煙囪捲、千層派、菠蘿麵包……量身訂做的糕點,獻給每位獨一無二的家人,愛意藏在味蕾裡、字句裡,嘗之無盡,觸動心扉。來自偏鄉的布農族女孩金怡妃寫下自己的成長故事,體貼的心包容了家庭的不圓滿,字裡行間的情感那麼真、那麼暖,讓人不僅心疼她的成熟懂事,也為她的創意與心思喝采。用愛發酵的作品,誠懇不花稍的調味,讓這本書有著與眾不同的滋味。【內容簡介➤】

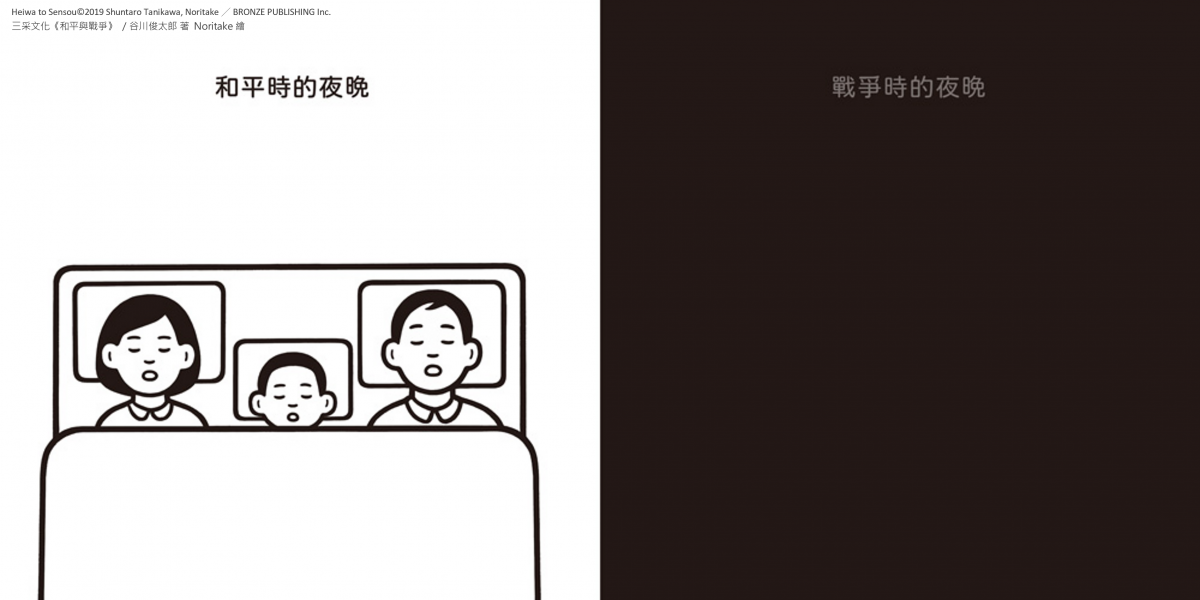

●你真的知道樹是什麼嗎?

Everybody Knows What a Tree Is

傑森.古魯爾(Jason Gruhl)、玄奘.馬克.約克(Genjō Mark Yorke)著,思凱・阿里(Skye Ali)繪,張家葳譯,大穎文化,320元

推薦原因: 知 文 圖

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

跟著書裡的孩子們一起童言童語,打開敏銳五官去親近「樹」這個看似古老卻又熟悉的生物,把知識眼界刷得更亮更新。作者非常用心安排每一頁的主題,從遠景、近觀、俯瞰、仰望、分層、剖面、科學、文學等多元視角觀點,好整以暇把關於所有「樹」的知識一網打盡,抒情詩意的圖像色彩也讓人彷彿置身在大自然裡,跟著樹一起生活、一起思考,聆聽枝梢間悄悄話,挖掘更多藏在綠意間與泥土下的奧秘。【內容簡介➤】

●草蜢的幸福雜貨店

Het geluk van de sprinkhaan

敦.德勒根(Toon Tellegen)著,祖敷大輔繪,林敏雅譯,未來出版,350元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學中、高年級、國中(9-15歲)

各式各樣動物來敲門,牠們想買的東西一個比一個古怪瘋狂,從實體的鞋襪、身上的刺、吃不完的蛋糕,到抽象的時間、洪水、羞恥……簡直到了令人瞠目結舌的地步;嬌小神秘的草蜢老闆卻從不拒絕,再無理、再龜毛的要求牠也使命必達,一則則的荒謬趣味推疊出最後的結尾驚奇。關於人生、關於慾望、關於幸福,作者用了好多靈活巧妙的隱喻與象徵,帶著讀者一步步往更深的內心走去,濃烈的想像力安放在細緻的文字裡,每一款角色與每一個物件都耐人尋味。【內容簡介➤】

●小怪獸和雞皮疙瘩

給大人、小孩面對不安的處方箋

かいじゅうたちは こうやってピンチをのりきった

文、圖:新井洋行(Hiroyuki Arai),賴惠鈴譯,上誼文化,360元

推薦原因: 趣 圖 創

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

怕黑、怕鬼、怕考試、怕死掉、怕軟綿綿的東西……,當這些恐懼情緒被畫成了一隻隻可以直視、可以溝通,有點古怪又可愛的黑白小怪獸後,似乎就沒有那麼可怕懾人了;作者也把雞皮疙瘩畫成了一枚枚黃色小星星,像是閃爍的訊息警報,隨時提醒我們哪裡有危險——轉個念,其實害怕和恐懼都是可以被面對、共處的東西,請大方自然接受他們吧!跟著黑白黃三色的幽默故事,慢慢發洩梳理感受,大人小孩都能得到深深撫慰,跨越自己心中的那道坎。【內容簡介➤】

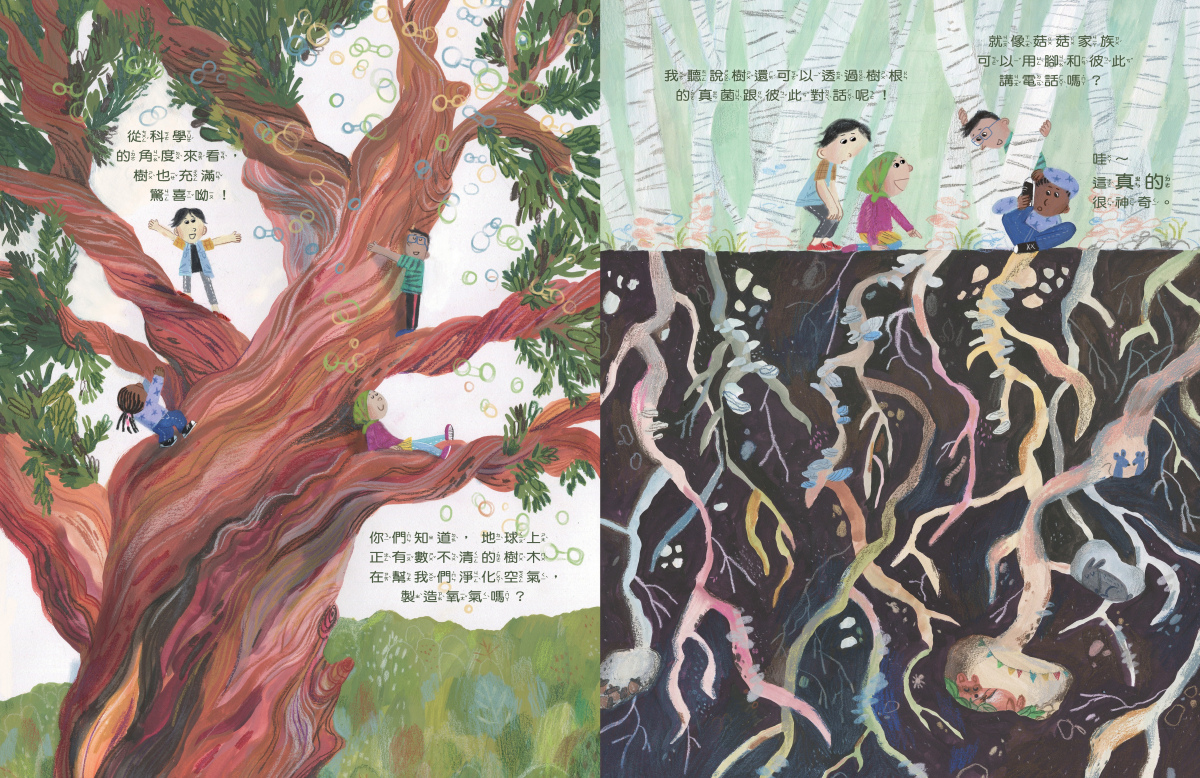

●恐龍變成鳥

從鳥巢看演化的故事

TORI WA KYORYU DATTA, 鳥は恐竜だった

鈴木守著,陳幼雯譯,遠流出版,450元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

栩栩圖解各種鳥巢的樣式與結構,細細推演恐龍與鳥類的演化關係,鈴木守用深厚的繪畫功力與科學涵養證明自己不僅是一名勤於創作的長青作者,更是一名高竿的知識圖像藝術家。他的筆觸透露一股對自然的尊重與敬意,寫實入扣不厭其煩,畫出了生物的活與美,大小遠近比例精準無可挑剔;他的眼光也始終保持嚴謹與深情,帶著讀者一起假設、聯想、推理,由眼入心領會生命奧秘軌跡。能把藝術與知識如此完美結合,投入主題熱情不輟,圖像盈滿生命力與說服力,唯鈴木守是也,大師盛名當之無愧。【內容簡介➤】

●少年讀人類的故事1

人類為什麼可以主宰地球

Unstoppable Us Vol1: How humans took over the world

哈拉瑞(Yuval Noah Harari)著,張睿洋繪,賴慈芸譯,未來出版,480元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

哈拉瑞果然是說故事的高手,用一本書篇幅便把600萬年人類演化歷史剖析得生動淋漓,在橫跨考古、地理、生物、科學的厚實架構之下,提綱挈領找出關鍵亮點,帶著讀者一起溯源過去、思索未來。在他的統整提問與幽默敘事下,眾多名詞與事件不再又臭又長,各個都成了有著切身關聯、懸疑又啟發的好聽故事,方向清晰,感情豐沛,看待自己與世界從此有了不一樣的觀點。流暢達雅的中文譯筆表現亦可圈可點,時空縱深盡現,讀來興味盎然,是一本非常推薦給少年讀者的歷史入門書。【內容簡介➤】

●有真與有真

유진과 유진

李琴䬁(이금이)著,李煥然譯,聯經出版,380元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中、高中職(11-18歲)

性暴力事件過後,一位「有真」被家人強迫忘掉過去,另一位「有真」則帶著記憶前行,當同名同姓的兩人國中再度相遇,模糊難解的童年往事又被勾起,新舊交疊的精神創傷讓青春幾乎失去了顏色,只能巍巍顫顫呼喊著迷惘、渴望著愛。

這本小說涉及兒童性侵害、同儕霸凌、親子陪伴等議題,兩名少女各自以第一人稱交叉陳述著自己的家庭與成長難題,在反覆訴說與記憶回望之間,鋪延出更深沉的懸疑與壓抑。作者寫作細緻成熟,寫盡所有角色的愛與愁,字字句句藏著傷也透著光,文字的撩動與撫慰盡在不言中。【內容簡介➤】

●夏天

여름이 온다

蘇西.李(이수지)著,賴毓棻譯,步步出版,750元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學全年級(4-12歲)

一個字都不需要,任何的腦補也嫌多餘,所有的愉悅、自由、熱烈都已盡現在圖像裡,請享受這份無字書所帶來的純粹愉悅!你可以一邊聽韋瓦第的〈夏〉一邊翻頁,讓樂章與畫面同步弛放,感受Suzy Lee創作此書的獨特心意,當然也可以全然放鬆如一張白紙,不設限欣賞著每一線條與色彩,回味自己記憶中強勁繽紛的、玩興大發的夏天。從靈感激發到圖像表現,從音樂性的穿透躍動到想像力的奔馳餘味,這本書都有著不可思議的極致展現,一部經典之作就此誕生。【內容簡介➤】

●休假

휴가

文、圖:李明愛(이명애),張靜宜譯,青林出版,380元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

脫掉厚重大衣與陰鬱心情,穿過長長隧道,赴一趟久違的假期;擁擠沙灘上、幽靜林徑裡,時而沸騰時而寧靜的色彩不停變幻,驅走疲憊與無力,心情步履終於再度輕快了起來。作者用亮燦燦的黃、紅與沉甸甸的藍、黑作對比,巧妙呈現休假前後的情緒變化,縱使全書沒有文字與對白,讀者們也能掌握色彩所釋放出的焦點訊息,在短短數頁的出走日記中,感受戀戀難忘的美好療癒。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

閱讀隨身聽S9EP5》現流冊店洪沛澤、林潔珊/被文學書店耽誤的咖哩店&音樂祭(喂~)ft. 獨書祭

現流冊店是兩位聽團仔組成的文學書店,負責人洪沛澤也是文學出版社九歌的行銷,店長林潔珊也曾在內容產業多年。除了結合文學與臺灣獨立音樂,他們更將書店視為中立的所在,把滿滿的議題能量,從單一出版社的行銷擴及到不同的出版環節。現流冊店即將在12月9日、10日舉辦大型活動「獨書季」,將書市集與獨立音樂祭結合,邀請文學家與樂團共演,他們如何創造出新的創作火花,請別錯過本集精彩節目。

【精華摘要】

➤聽團仔跟文青各有標籤,各往前走一步會怎樣的交集?

主持人:為什麼想開這間書店?

洪沛澤:我一直在出版社內工作,大概當了10年的行銷,今年才開始轉編輯。過去辦的活動應該有上百場。認識了相當多的作家、創作者,他們都是我很強大的後援。過去,我沒辦法在出版社進行的事,可以透過書店,做我覺得很有趣的活動或議題。

書店提供一個視角,微小但中立的位置,可以服務每一家出版社的作者,透過小的量體,促成我心目中大,但我不知道是對大家來說是不是大的事情。

主持人:音樂、出版跟書店,在書店概念下怎樣結合?

洪沛澤:我觀察音樂創作者時會發現,某些樂團東西寫得不錯。舉例來說,「傷心欲絕」的許正泰,《新活水》雜誌邀他寫專欄,可以發現他的散文相當的好看,他寫聽團或組樂團的經驗,這種題材在傳統臺灣文學的創作中,是稀缺的,筆法也有種特別廢的狀態,現在的文學圈不太有這個路數,但他寫得相當好看。以文學編輯的身份,我會覺得他可以出書。

因為我自己是兩邊都參與,我發現說,文學圈可能跟聽團仔一樣,都有滿好玩的標籤,比如聽團仔是長髮、LOMO底片相機,文學圈可能是家族書寫或其他議題的書寫,各特定的標籤跟主題,如果能跨越一點點,各走一步,會不會有所交集?

「如何拓寬文學的想像跟題材」,對我來說是重要的。比如在九歌,我們做了小說是《夜官巡場》,作者是張嘉祥,我看他表演後發現,他其實有在寫小說。發現他是滿特別的存在。

文學跟音樂不只可以結合,某些東西可以是共通的,他做了這樣的創作,我也在九歌幫他出版了這本小說,分兩個版本:一是純小說,書的形式;另外一個版本也是書,但跟專輯高度疊合,買了小說附專輯,是很特別版本。

➤被文學耽誤的咖哩店

主持人:潔珊把什麼自己喜歡的東西帶進來了?

林潔珊:店裡面除了文學書、音樂以外,我們也常常被戲稱為「被文學耽誤的咖哩店」。

主持人:但是文學跟咖哩很合。

林潔珊:我們在發想書店時,有點擔心只賣書的話,會經營得有點辛苦,我們就想是不是需要有一些餐點,我最會做的菜就是馬來西亞式的南洋咖哩。一開始也擔心臺文為主的書店,搭咖哩會不會很奇怪。後來發現客人的接受度很高,而且很能凸顯我們的特色,因為我不是臺灣人,只是在臺灣待了很多年,咖哩會有我一些家鄉的記憶跟回憶,配著擅長的東西結合在一起,才會有讓別人記住的特點。

➤揭開出版真相:台灣出版民間真相與正解促進會

主持人:另外像你跟台灣出版民間真相與正解促進會,有一連串的活動,聽起來也是滿硬的。

林潔珊:一開始是我們跟作家吳曉樂滿熟的,某一次閒聊,她說其實不論新進或資歷的作家,有時候對出版社的運作可能都有些誤解或不了解的地方。她在想有沒有可以讓想要創作、寫作的人跟出版業界交流,提供一些解答。

我們每月安排一場主題演講,有些人是我們邀,但大部分是曉樂去邀的。由她出面,我們可以邀到很多厲害的人物,比如寶瓶總編輯朱亞君,她那天來跟台下讀者與年輕創作者聊怎樣看作家的合約。我就覺得這就是解開真相,非常好的交流。

那有一場也讓我印象深刻,是找了自己出詩集的詩人——潘柏霖,很多是我們完全不知道的,比如他自己選紙、買紙、處理庫存。

洪沛澤:他跟自己的庫存睡在一起。

林潔珊:如果自己自製書不靠出版社的話,就會有這樣的現實狀況。他把這些狀況跟現場想要了解他的讀者或者出書的人,告訴他們真相就是這樣。

➤獨書祭:12月9號跟10號,陣容堅強,請別錯過!

主持人:能否幫我們介紹一下獨書祭。

林潔珊:我們已經開始在做前導活動了,獨書祭一共有兩天,12月9號跟10號,之前則會一些講座大約3場。其中一個亮點,是邀請樂團與文學家共演。

活動有點像書的市集,但又跟音樂結合。除了演出,可能用我們最拿手的,首先是找人來對談,其次有串連書店,做對談活動,再來有類似像國際書展一直有不同的人講座的概念。安排了大概快30場,主要會由獨立書店的店長主講,幾乎每人講一場,也會安排適合的對談人。比如薄霧書店店主蔡南昇本身是書籍裝幀設計師,所以我們也找了書籍裝幀設計師黃子欽來跟他對談。

洪沛澤:活動訊息我們會刊登在「現流冊店」的臉書或IG,目前打算是一星期可能會公佈就是4組。公佈到11月底。那音樂演出是有售票的,在KKTIX上面買票,購票連結可以到「現流冊店」的臉書上面看,活動的其他對談活動跟市集都是免費的。大家只要在12月9號、10號到公館水岸廣場,就可以聽到這些不同的對談,也很多人都是首次同台。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量