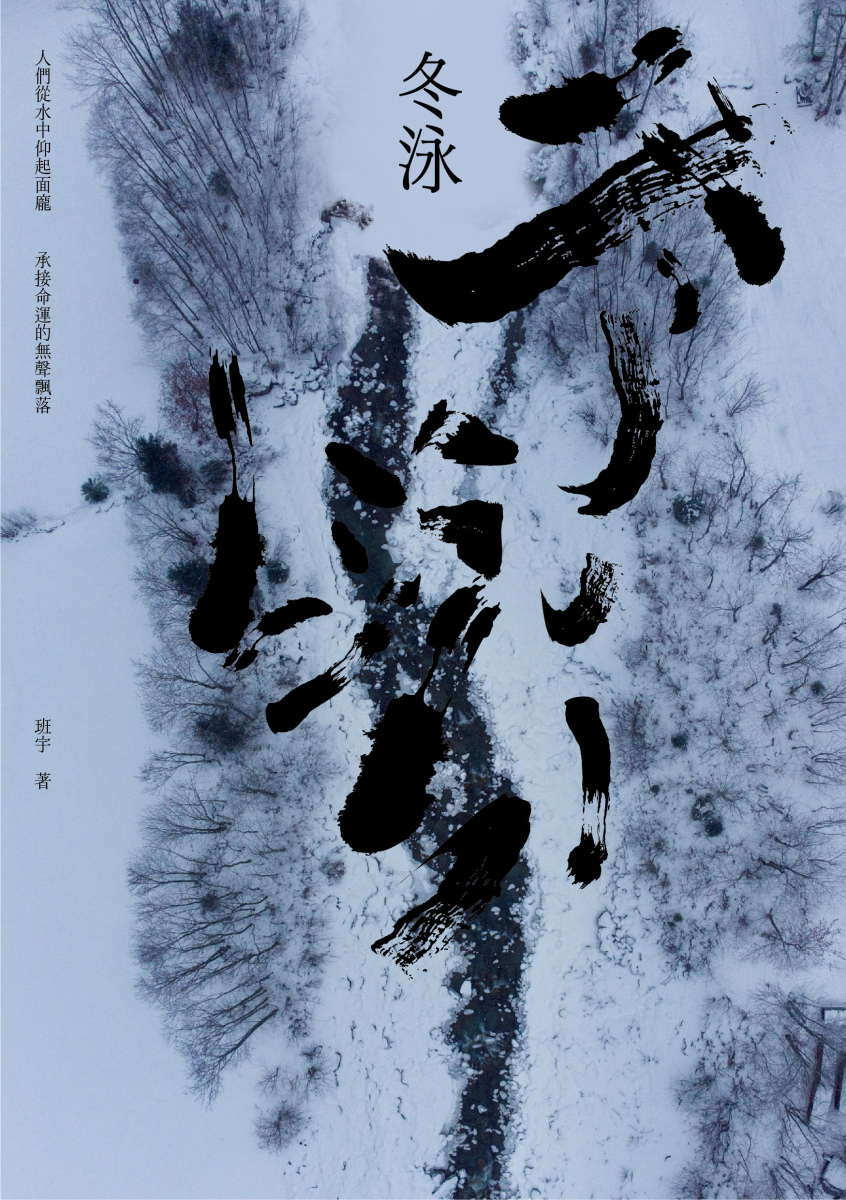

書評》下崗工人搖滾:班宇《冬泳》讀後感

1996是班宇的小說集《冬泳》中經常出現的紀年。這一年,在中國加入世界貿易組織(WTO)的歷程中,經濟體制的審查階段結束了,開始與各會員國進行市場談判。為加速調整經濟體質,中國政府促使大量工人自缺乏市場競爭力的國有企業下崗,「冬泳」的7個短篇故事即發生在下崗現象最普遍的工業重鎮──東北瀋陽。

所謂「下崗」,其實是變相失業,放在臺灣脈絡,類似長期的無薪休假。此時工人進退兩難,若選擇離職,則可能拿不到工齡補償。但即便等到了,也往往大打折扣。有些國企以各種藉口拖欠,甚至不給。在全球化的風潮中,工人下崗乃為私有化鋪路。工人解僱了,國有企業隨即低價變賣。班宇這麼描述:

「工廠先是賣給一群人,許多人被裁掉,剩下的需要競聘,重新簽訂用工合約;工廠後來又轉讓給一個人,更多的人失去工作,變得無所事事。折騰幾次之後,班立新的工作變得十分繁重,上夜班時,通常都是一宿無法闔眼,空曠的車間裡,經常有重物墜地的聲音長久迴盪,所有人比從前要更加沉默、辛苦,即便這樣,他們也只能得到從前一半的工資。」

➤中國的《內布拉斯加》

中年工人受到的衝擊最重,社會與家庭地位急遽下墜,膽前顧後皆茫然。導演王兵撼動於這個巨大的失落,拍出轟動國際影展、片長九個多小時的紀錄片《鐵西區》(2003)。鐵西區正是瀋陽的重工業區;影片中,面臨下崗命運的工人在士氣崩潰的工廠有一搭沒一搭地應付工作。中國學者呂新雨曾評論:

「讓人震驚的是反復鋪陳的洗澡情境,不同的工人們以同樣麻木的神情在鏡頭前裸露他們的肉體,肉體被還原爲一種客體的存在,被暴露的生殖器表現的卻是肉體的去勢,身體的裸露與否已經不構成對文明的定義,文明和慾望一起消失,剩下的只是被強大的工廠機器所閹割的無能的肉體,以及不能被肉體實現的本能:他們毫無表情地坐在電視機前,螢幕上播放的是肉慾的赤裸裸的三級片的錄影帶,肉體成爲『物』和『他者』的存在。」

王兵以冷靜、歷史性的局外人鏡頭,記錄了集體經濟變革初期,工人的無助與頹墮。班宇的小說集則以下崗為命運原點,回顧了那一代工人的掙扎與另謀生計的踉蹌。他們缺乏本行以外的專業,沒有資本,體力漸衰,更難掌握市場趨勢,但面對改革開放的機會之窗,他們勇於轉行創業。其中一位下崗工人班立新如此鼓勵他的失志同事:「樹挪死,人挪活,別太擔心,總有出路。」

如同出身於窘迫工人家庭的搖滾樂創作歌手Bruce Springsteen(1949-)不會採取Bob Dylan那樣的先知觀點與知識分子語言為藍領階級發聲,1986年出生於鐵西區工人村、父母從瀋陽變壓器廠下崗時正值敏感青少年階段的班宇,面對那些被經濟與社會轉型無情扯扭的工人命運時,也難以端著疏離的眼光與高蹈的語氣。畢竟銘刻在心的,是父母及其同事經歷的磨難,家道的顛簸,以及他自己與同年身陷的困境。

集中有多篇小說(〈肅殺〉、〈空中道路〉、〈梯形夕陽〉)的主要人物自「瀋變」下崗,指出了作者的社會認同,也說明《冬泳》具有某種工人家庭的傳記性質。班宇從而發展出他的小說藝術,即運用工人語言——確切地說是東北瀋陽工人的語言,創造了一個凶險、殘酷的後集體經濟社會,讓讀者見識身陷其中的下崗工人如何經歷了前途的動盪、人生的波折與人際關係的解離。

小說的言語快捷,少少、簡單、直覺而生的形容詞,甚至常常只有動詞,色調悶鬱,場景變換迅速,幾無知識分子式的傷感與詩意表達,總而使小說的閱讀過程迴蕩著工人搖滾般的音樂感,讓人不由得想起Bruce Springsteen中期的灰暗專輯《內布拉斯加》(Nebraska)。

➤寒風中的人性羅盤

小說風格儘管泠洌,工人的尊嚴、情義以及想要保全家庭完整的頑強責任感是基調,這也是為什麼「冬泳」可被認定為優秀工人小說的核心因素。但班宇令人折服與動容之處在於.他讓此基調罕稀地閃爍,彷彿寒風中疾行,不經意於路邊瞧見的螢火,總予人幽微但象徵性深刻的生命暖意。

〈盤錦豹子〉的葬禮中,主角孫旭庭作為失敗兒子奮力擲出的鹹菜罐子,以及他作為失敗的父親,為護衛僅有的家屋「從裂開的風裡再次出世」的生銹菜刀,晃亮的正是生命尊嚴。

〈肅殺〉的下崗父親終於找到借出未還的營生用二手摩托車時,不作聲地看著艱難維持家計的狼狽工人兄弟狂揮著旗子,歡呼一車經過的同城足球隊迷並引動他們合唱隊歌。工人的認同與相挺的情誼,盡在那雙沉默的眼神中矣,似也兼向英國工人的足球文化致敬。

在〈空中道路〉裡,家庭有如工人勞動意義的壓艙石,他們之間相互掩護家庭旅遊、珍惜記憶,其中一位有案底的工人,遇見朋友幹架時想衝入助陣,卻害怕再度失去親情機會而緊緊握住匕首。

故事集中的另一條主線是下崗工人的子女。這一代處於敏感的中學、青年階段,前途深受影響。有國家保障與各種福利支持的就業狀態一去不復返,職場漂泊的低薪時代來臨,演化主義式的人生觀與幸福小康的家庭想像變得不切實際、遙不可及。

標題小說〈冬泳〉被安排相親的兩位男女,在漠然、速簡的對話中透露了他們迥異於上一代的人生觀與婚姻觀。傳統婚姻價值觀中的男性中心主義萎散,女性更為決斷,而在認清未來不值得期待的冷酷現實中,男女之間誰主誰次已無所謂。

性愛脫鉤,〈槍墓〉中有如生理習慣一般的做愛,男女間的對話與關係去除了任何的浪漫,頹廢的語言風格令人想起沙林傑的《麥田捕手》。但在類似後龐克(post-punk)的語言音樂性,與隨機而遇而安的性愛關係中,工人的情義依然不時閃爍著,乃至〈冬泳〉結束在驚駭的殺人捨身以保護愛人的脆弱單親家庭。

最後,作為直視大轉型期的文學作品,善長說故事的作者,在面對荒誕的社會現象與匪夷所思的處境遭遇時,沒有上癮,他冷靜而畫龍點睛地指出其中環環相扣的命運與人際關係。

在小說集的最長篇〈工人村〉中,一句「黑社會都是這座樓的兒子」,讀者便可藉以想像集體經濟的過去,並脈絡化這個時代性的大流散。而再怎麼離奇——班宇提醒我們,皆應在人性的羅盤中找到出發的路。●

|

|

|

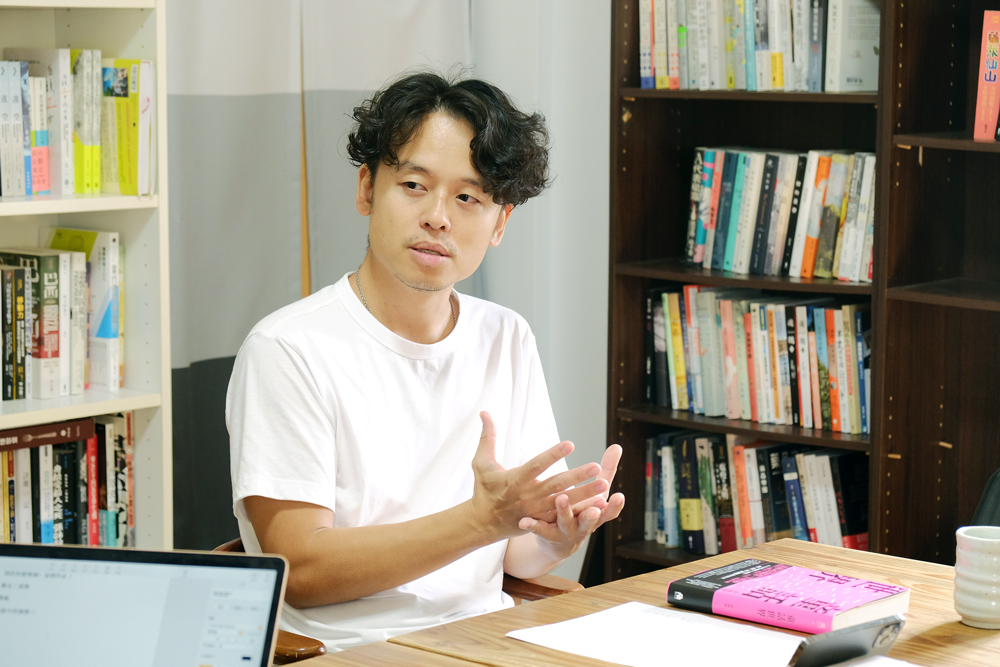

作者簡介:班宇 1986年生,小說作者,瀋陽人。 擔任過出版社編輯,自2007年起書寫音樂評論和文化專欄,筆名坦克手貝吉塔。2016年開始小說創作,2018年以小說〈逍遙遊〉獲得「收穫文學排行榜」短篇小說首獎,進入大眾視野。同年發表出道作《冬泳》,獲得了嚴肅文學與普羅大眾的關注與認可,隨後入選2018年度《收穫》推薦青年作家、《鐘山》之星文學獎年度青年作家、《GQ》智族2019年度人物、華語文學傳媒大獎「年度最具潛力新人」、花地文學榜年度短篇小說作家、第四屆茅盾新人獎等,是目前最受矚目的青年作家之一。 2022年受邀,與美國哈佛大學「費正清中國研究中心」的學者進行交流;2023年以文學策劃的角色參與了電視劇《漫長的季節》的製作,為電視劇點綴出一抹濃厚的詩意,帶動了更多讀者對他文學創作的關心。同年,改編自班宇小說的電影《逍遙.遊》榮獲影展肯定,收錄於《冬泳》書中的小說〈槍墓〉也即將改編為電影。 已出版小說作品有《冬泳》、《逍遙遊》、《緩步》等。 |

東亞書房》山田風太郎獎得獎作 《藍色時刻的你們》以年輕照護者為題,及其他藝文短訊

【得獎消息】

■第14屆山田風太郎獎於10月底出爐,小說家暨護理師前川譽以《藍色時刻的你們》(東京創元社)奪得本屆獎項。前川在2017年以出道作《人生清除公司》榮獲白楊社小說新人獎,其後陸續出版《疼痛的祕密:夜幕降臨的醫療刑務所.南病舍》、《明日町星星糖商店街:7個美味的心物語》等作。

本次得獎的《藍色時刻的你們》,是一本以「年輕照護者」為題的故事。2010年,在宮城縣就讀高中的小羽,因母親患有思覺失調症,不得不肩負照護及家務的雙重壓力。只有負責照料躁鬱症祖母的同學航平,以及照顧酗酒母親和幼弟的凜子,能理解小羽的鬱悶情緒。當時,一名溫柔的女性青葉,對孤立無援的他們給予理解和支持。正當生活逐漸改善時,2011年的東日本大地震,卻帶來翻天覆地的衝擊。

前川從小羽、航平、凜子等人的「過去」,寫到2022年的「現在」。他在採訪中提到,他在這次作品的取材中,不僅關心長大成人的年輕照護者們如何生活,也一併提筆書寫最初想寫的,東日本大震災相關內容。

川上自1996年踏入文壇後屢創佳績,出版的第2部單行本《踏蛇》即獲芥川獎,其後又以《耽溺》、《老師的提包》、《真鶴》等作囊獲諸多知名獎項。在本次的得獎品中,她聚焦身為小說家的「我」、經歷了離婚和手術的小安,以及作詞家阿和,這3個在加州公寓共度童年的好友。各自度過半世紀人生,並擁有積累的時間、經驗,以及愛情回憶的他們,再次於東京重逢,並產生新的生活交會。川上透過緩慢、漸進、輕柔的筆觸,書寫屬於成年人的愛情。

【業界新聞】

因人際問題而選擇孤獨一人的一子,被家務、工作、育兒壓得喘不過氣的萌音,以及和最愛之人分離的阿景,這3位年齡、背景迥異,懷抱各自煩惱的女性,因為在某間咖啡廳中度過的片刻時光,產生微小卻確實的變化。櫻木與中川透過文字與畫面、故事人物眼中的光景,以及她們前進的步伐,共同傳遞出「沒問題,我們擁有足以克服當下的力量」的溫柔訊息。

■由日本動畫大師宮崎駿執導兼編劇的動畫電影《蒼鷺與少年》,今年秋季上映後,相關書籍也從11月1日起陸續推出,包含收錄603張宮崎駿手稿的《蒼鷺與少年電影動畫腳本資料畫集手冊》,刊載電影美術設計、背景及人物畫稿的《宮崎駿動畫電影「蒼鷺與少年」美術畫集》,以及《電影漫畫:蒼鷺與少年》、《德間動畫繪本:蒼鷺與少年》等周邊書籍。隨著關聯作品逐步登場,這部從製作宣傳期就充滿神祕感的動畫,背後故事也將變得更清晰明瞭。

■以「世界規模最大二手書店街」廣為人知的東京神田神保町,於今年10月底到11月初舉辦「神田古書祭」。這個活動發起於昭和35年,今年已邁入第63屆。沿著靖國通會場約500米長的人行道上,共林立超過100間書店,陳列上百萬本藝術書籍、圖鑑及文庫本圖書,海內外遊客可以在這條充滿書香氣息的街道,共同享受「讀書之秋」。

雖然近年來書籍數位化的風潮逐漸興起,但神田古書店聯盟負責人表示:「古書店街目前比疫情前更加繁榮,且希望親自入手實體日本舊書和漫畫的外國觀光客也正在增加。」

東京神田神保町舉辦「神田古書祭」活動,吸引眾多海內外遊客前來。

【作家動態】

佐藤在這部作品中,處處透露對文豪三島由紀夫的致敬。例如主角易永透之名,讓人聯想到三島的長篇巨作《豐饒之海》最終卷《天人五衰》中的「安永透」,而名為毒蛇的戰鬥機,也呼應三島在《太陽與鐵》中提及的,象徵無限、循環、破滅與再生的「銜尾蛇」意象。文藝評論家清水良典認為,本書不僅僅是對三島的致敬,也可說是發展形的二次創作。

某天,一位出版社編輯聯絡梨沙,希望將她的作品發行成冊,並拋出「若能在影音平台竄紅,上億收入不是夢」的誘惑。無法抗拒發財美夢的梨沙,勇敢地採取了行動,卻捲入了意料之外的案件。兇手是誰?說謊的又是誰呢?實業之日本社文藝出版部藤森文乃及齋藤由梨亞評述,這部作品展現精湛的心理描寫和戲劇性,並帶來超乎預期的結局,可說是身為愛狗人士的作者佐藤,才能打造的全新閱讀體驗。

新作《謝幕》共收錄25則傑作短篇,作者筒井從其文學中主要角色聚首的「回放」開始,將多年累積的筆力和思索全然投注其中,意圖讓讀者或捧腹大笑、或恐懼難安,時而感動落淚,時而夢幻抒情。筒井將這本文學技藝集大成的合集,當作其謝幕之作,責任編輯則說「我不相信!」,對文壇大師未來的作品表示期待。

透過這部精彩的動物文學,河崎以其獨特的創作風格,探討人類與動物間的業力與悲哀。台籍旅日作家東山彰良,將本書評為:「無法以『當下的幸福』這種虛渺的人文主義思想衡量的、赤裸且毫無保留的故事。」

主角岩泉亮介的父親3年前不幸身故,繼承家業的兄長也臥病在床。為了家族,亮介受藩主之命,擔任狼狩奉行職務,然而眼下,狼群中卻出現了被稱為「黑絞」的巨大頭狼,率領狼群引發前所未有的狼害。在追逐黑絞的過程中,亮介意外發現父親死亡的真相,甚至察覺到藩內的歪風。東圭一透過狼群狩獵的主軸,描繪的自然與人的關係,以及人類世界的風起雲湧。

本書亦收錄的其他4個故事,包含描寫勞動階級和白人農場主在夏威夷發生衝突的〈虹之國的武士〉、以第一次世界大戰後海軍諜報人員為主角的〈南洋之櫻〉、刻畫一位不願執行命令的逃兵加入蒙古馬賊團的〈黑旗下〉,以及描寫印度國民軍少女維娜,與日本陸軍少尉蓮見孝太郎,在英帕爾戰役時產生人生軌跡交錯的〈向德里前進〉。川越透過5則閃耀的「福音」,捕捉日本史與世界史碰撞的瞬間。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量